«…In einer gewissen Überheblichkeit hatte ich

nicht allzu viel Respekt vor der Schriftstellerei.

Ich dachte, jeder und jede kann etwas denken und aufschreiben»

Text: Anita Zulauf

Da war mal einer. Ein Kleiner. Schmaler. Sechs Jahre alt, vielleicht. Er sitzt am Schlagzeug. In der Bibliothek einer feudalen, alten Villa, in Muri bei Bern. Es ist ein Sommer in den Achzigern. Die Sonne wirft Strahlen, warm, in diesen Raum, durch zwei Jahrhunderte alte, blind gewordene Fensterscheiben. Staubpartikel tanzen. Er sieht sie nicht. Sitzt an diesem Schlagzeug. Und spielt.

Der Schlagzeuglehrer hat ihn angewiesen, zu üben. Bis er wiederkommt. Wohin er ist? Irgendwohin. Aufs Klo? Nach draussen, rauchen? Der Junge schlägt die Stöcke auf die Becken. Bald in einer Art Trance. Den Fuss, rhythmisch auf das Pedal.

Und dann passiert es.

«Auf einmal war da dieses Gefühl. Ich spürte, da ist was. Etwas, das tief in mir Zuhause ist. In mir angelegt. Etwas, das mich nie mehr loslassen wird.» Und er spielt. Und spielt. Und jetzt kann er nicht mehr aufhören. Und will auch nicht mehr aufhören. Er muss pinkeln, aber dafür ist keine Zeit. Er spürt, wie ihm der Urin die Beine runterläuft, er hört das leise Plätschern, vermutet, dass sich nun alles über das Pedal ergiesst. Er spielt weiter.

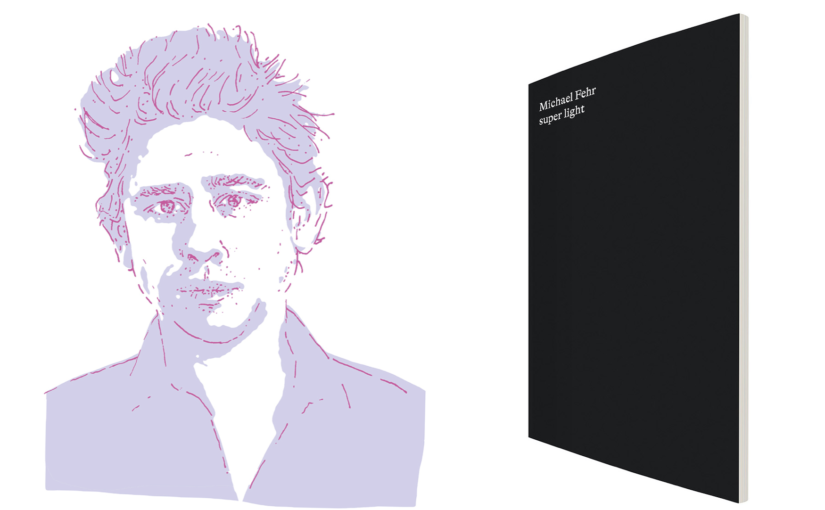

33 Jahre später. Michael Fehr. Autor.

«Als der Schlagzeuglehrer zurückkam, war es mir uh peinlich, und er fand es natürlich nicht grad lustig. Mit Papiertüchern tupfte er den Urin so gut wies eben ging vom Pedal.» Diese Geschichte erzählt mir Michael Fehr an einem Nachmittag im vergangenen August, an einem der wenigen warmen Sonnensommertage. Wir treffen uns im Seebistro Luz in Luzern. Die Holzterrasse des Restaurants ragt über den See, unter uns plätschern leise leichte Wellen an die Ufermauern.

Michael Fehr lebt in Bern. Er ist stark sehbehindert. Juvenile Makuladegeneration lautete die Diagnose, mit der er 1982 zur Welt kam. Seinen Mund umspielt ein Lächeln, spitzbübisch irgendwie, leicht ironisch, so, als wäre er amüsiert, über all die Wichtigkeiten und die sich zu wichtig Nehmenden. Er trägt einen Anzug, ein Hemd, elegant. Und trotzdem wirkt es irgendwie so, als hätte er sie in jenem Sommer in den Achtzigern in dieser Bibliothek schon getragen. Und sie wären einfach zusammen gross geworden.

Obwohl fast blind, hält Michael Fehr mehrheitlich Blickkontakt. Kannst du mich sehen? Frage ich. Er versucht zu erklären, ich zu verstehen: «Ich erkenne Schemen, Farben, Ahnungen.» Und dann: «Wenn wir beide vom Sehen sprechen, sprechen wir nicht vom Gleichen. Ich habe ja nie gesehen wie du. Insofern kommt auf diese Frage keine Antwort.»

Es ist sein Vater, der ihm beibringt, Augenkontakt zu halten. Von klein auf. «Er sagte, schau hinauf zu den Leuten, wenn sie mit dir reden.» Dieser Vater, der mit derselben Sehbehinderung zur Welt gekommen ist. Wie wiederum dessen Mutter. Der Vater, der daher aus Erfahrung weiss, worauf es ankommt, im sozialen Miteinander, was wichtig ist, gesellschaftlich verlangt. «Doch wenn du klein bist und fast nichts siehst, siehst du die Gesichter der Leute erst recht nicht. Zudem hat es mich absolut nicht interessiert, was da oben vor sich ging. Doch mein Vater hat darauf bestanden. Darum kann ich den Blick halten, wenn ich will. Das hat einen entscheidenden Vorteil im sozialen Alltag. Obwohl mir selbst das wenig bringt.»

Wie nennt er, Michael Fehr, es, was er hat? Handicap? Beeinträchtigung? «Ich habe eine Behinderung. Ich habe dem immer so gesagt, das war in unserer Familie kein Tabuthema. Es ist genau das, was es macht: es behindert mich.» Nur mit der Änderung des Sprachgebrauchs und dessen Repetition verändert sich nichts, sagt er. «Dieses Bemühen um politische Korrektheit ist Stumpfsinn, wahnsinnig intellektuell und das Privileg der Reichen. Das langweilt mich total. Du darfst also gerne Behinderung sagen.»

Aufgewachsen ist er in Gümligen bei Bern, ein Dorf, damals. In einer Blockwohnung, ohne Geschwister. «Meine Eltern hatten wenig Geld. Mir wäre das aber nie aufgefallen, mir hat nichts gefehlt.» Als kleines Kind fürchtet er sich vor den anderen Kindern, die unberechenbar, rabiat, wild und schnell sind. «Meine Eltern stellten mich regelmässig raus. Freiwillig wäre ich nicht gegangen. Sie sagten, das musst du jetzt aushalten, wir kommen in fünf Minuten. Ich weiss, dass das auch für sie nicht einfach war.»

Die Teenagerzeiten waren dunkler

Jodler, Schlager, Marschmusik, das mag er, als Kind. Und da ist der Wunsch, Schlagzeugspielen zu lernen. Er trommelt auf Blech und Büchertürme. Die Eltern mieten ein Schlagzeug. Da ist er, wie gesagt, etwa sechs. Sie organisieren einen Übungsraum, im Luftschutzkeller, gleich neben dem Wohnhaus. Dort fürchtet er sich zwar, in diesem Keller, fürchtet sich vor Gespenstern. Darum singt er, laut, trommelt, um sie zu vertreiben.

Das Singen und Trommeln im Luftschutzkeller. Zusammen mit den unzähligen Geschichten, die er als Kind der Achziger ab «Kassettli» in Endlosschlaufe hört. Geschichten, vollgepackt mit Abenteuern, die ihm nur gefallen, wenn sie dunkler sind als dunkel, heller als hell, in denen es kracht und alles explodiert. Und am Ende trotzdem alles gut kommt. Dies alles sammelt sich, schlummert in ihm, gärt, wächst, kumuliert. Bis es sich Jahre später allmählich ineinanderzufügen beginnt.

Trotz Sehbehinderung wollte er unbedingt in die Regelschule, und «meine Eltern unterstützen mich darin total». Damals, in den Achzigern, in denen noch wenig über Integration und Inklusion gesprochen wurde, war das eher neu. «Da gab es Lehrer, die mich total unterstützten und solche, die mich absichtlich schlecht behandelten.» Unter den Kindern war er immer akzeptiert. «Ich kam mit den meisten gut aus, ich konnte gut zeichnen, trommeln, ich hatte das Gefühl, gehört zu werden, die meisten waren gern mit mir.» Die Teenagerzeiten waren dunkler, «aber schon da war das Gefühl, da ist jemand in mir, der etwas will.»

Hintertür zurück in die Kunst

Beim Wirtschafts- und Jura-Studium an der Uni in Bern greift seine bislang angewendete Methode, zuhören und auswendig lernen, nicht mehr. Nach vier Studienjahren gibt er überfordert auf. Es ist der Berufsberater der Uni, der ihn schliesslich auf das damals neue Literaturinstitut in Biel aufmerksam gemacht hat. «Da war ein Hintertürchen zurück in die Kunst, nachdem ich das Schlagzeugspielen mit zwanzig in einer grossen Frustration aufgegeben hatte, weil ich fand, ich sei zu schlecht, oder jedenfalls ungenügend. Und dann dachte ich, schreiben, also das ist wirklich die einfachste Kunst von allen. In einer gewissen Überheblichkeit hatte ich nicht allzu viel Respekt vor der Schriftstellerei. Ich dachte, jeder und jede kann etwas denken und aufschreiben.» Allerdings ist es dann gerade dieser fehlende Respekt, der es ihm ermöglicht, wieder frei und hemmungslos die Kunst in Angriff zu nehmen. Wie damals, am Schlagzeug, als Kind. «Ich dachte, jeder kann wie er will. Inklusive ich. Und das hab ich auch so praktiziert.» Womit er natürlich auch angeeckt ist. Weil ganz so einfach ist es dann halt doch nicht.

«Aber was ich bekommen habe, war Raum, frei arbeiten zu können und das Vertrauen der Leute, dass ich schon weiss, was ich tue.» Und ja, er war ein Arbeiter, hat es sehr ernst genommen. Es gab immer wieder einzelne Leute, die ihn dort unterstützt haben, indem sie sagten, lasst ihn machen. Der rennt jetzt dreihundertmal gegen die Wand, bis er es selbst rausfindet. «Eine Zeit lang bin ich nicht müde geworden, zu stänkern und zu provozieren.» Dass sie das ausgehalten haben, ihn toleriert, dafür ist er ihnen im Nachhinein dankbar. Sie hätten mich auch rausschmeissen können. Das haben sie nicht getan.» Und ja, da waren noch ein paar wenige, «wahnsinnig gescheite Leute», die er in Biel und später an der Hochschule der Künste in Bern kennen gelernt hat. «Wenn mir einleuchtet, dass es bei jemandem etwas zu lernen gibt, bin ich der Erste, der eifrig ist.»

«Ich will nicht eingeordnet werden»

Seit dem Erscheinen seines ersten Buches «Kurz vor der Erlösung» im Jahr 2013 wollen ihn Kulturkritiker einordnen, was er tut, dieser Fehr, der in so gar kein Genre passen will. Sie nennen es rhythmische Prosa. Oder Spoken Word. «Ich will nicht eingeordnet werden, ich will meine eigene Kunst machen. Zum Einen mache ich Songs, zum Anderen Geschichten. Die Geschichten sind etwas länger, die Songs kürzer. So einfach ist das.»

Am Anfang versucht er, sich anzulehnen, sucht Schriftsteller, die er für grossartig hielt, versuchte, sie auf eine gewisse Art zu imitieren. «Aber sehr bald bin ich meinem eigenen Regelwerk verfallen, dem kompositorischen Verfahren verbunden mit dem Klingenden, mit Sound.» Jedes Wort musste er mindestens einmal wiederholen, dann entweder noch ein zweites Mal oder ein zweites Mal in einer Variation. Auf Silben-, Wort- und Phrasenebene, in bestimmten Rhythmen und Klang. «Dieses Verfahren habe ich erfunden und gesagt, so muss es sein. Und wenn man das schafft, und gleichzeitig auch noch, eine Narration darzubieten, dann ist man wirklich gut.» Er findet diese Technik immer noch äusserst interessant. «Aber heute, würde ich sagen, werde ich immer einfacher, unintellektueller und, wie ich finde, beseelter. Die Storys, die sind aber – und das ist geblieben – sehr absurd. Die gehen sehr weit in den logischen Zusammenhängen. Sind sehr strapaziös. Da darf man ruhig verblüfft sein. Oder sogar entgeistert.»

Seine Texte zeichnet er mit einem Handy-Tonaufnahmeprogramm auf. «Ich bin nicht der pragmatische Schriftsteller, ich bin ein Kopfschreiber», sagt er. Es gehe ums Fassen von Gedanken, ein absolut innerlicher Prozess, tief hinein in jede einzelne Formulierung. «Wenn ich mit den Audio-Aufnahmen beginne, habe ich die Texte im Kopf, oder heute würde ich sogar sagen, in der Seele. Ich weiss ganz klar, was herauskommen wird. Ausgenommen das Abenteuer, wenn mir während des Sprechens auf einmal ganze Fragmente fehlen, ausgeschnitten, aus dem Sinn, und du weisst in dem Moment, die kommen nicht zurück. In diesem Moment passiert das Abenteuer, und du machst einen Ausflug, der nicht vorgesehen war. Das ist absolut spannend. Aber bis auf diese Hindernisse oder Abenteuer, die sowieso passieren, bin ich total vorbereitet.» So entstehen Audios, Bühnenprogramme, Texte werden transkribiert und als Bücher herausgegeben.

Ein Gefühl von Wind, vielleicht

Auf der Bühne wird er wieder zu diesem Jungen im Luftschutzkeller. Er spielt Schlagzeug, schreit, singt laut, leise, die Stimme überraschend rau, rauchig, der Nachklang, ein Hauch, eine Ahnung, nach Abenteuer, Schurkenschaft, Halunken auf Raubzug. Worte explodieren. «Wenn nichts herrscht ausser Puls, stampfen, klatschen, singen, dann bin ich zufrieden, das gibt mir unendliche Geborgenheit.» Mit Musikerkollege Rico Baumann steht er aktuell mit dem Programm «super light» auf der Bühne. «Ich spiele für Menschen, die Freude haben an Irritation und Verblüffendem. Vielleicht sind sie auch mal entsetzt. Sie fragen sich, was ist das genau? Was will er sagen mit dem? Das gefällt mir. Es gefällt mir, wenn die Menschen danach nach Hause gehen, mit dem Gefühl, dass eine Türe aufgegangen ist, also nicht, dass sie mit einer Befriedigung heimgehen, sondern mit einem Gefühl von Wind, vielleicht. Mit Überraschung, Inspiration vielleicht.»

«Auftreten», sagt er, «ist ein wesentlicher Teil von mir. Der Moment des Entfaltens, der Präsenz, dieses Sendebewusstsein, mag ich sehr. Das musste ich lernen, übers Machen, im Sinn von Mut. Es ist eine Art Blossstellung, ein Gefühl, das wir erst mal gelernt haben, zu verhindern. Man könnte scheitern, gesellschaftlich in Ungnade fallen, man wird angreifbar. Doch man kann lernen, es zu geniessen, diese Radikalität, sich blossstellen, nackt fühlen, für einen Moment, oder einen Abend. Und wenn ich dann der bin, der schon lange ausgezogen dasteht, im Gefühl von Nacktheit, haben nur die anderen was zu verlieren. Weil hinter dieser Blossstellung, hinter der Scham, ist die totale Befreiung.»

«Ich arbeite an meinem Durchbruch»

«Mit ‹Kurz vor der Erlösung› ist es richtig losgegangen. Obwohl dieses Buch zunächst niemand gelesen hat ausser jene aus dem Betrieb, diejenigen, die mir die Preise gegeben haben. Damit wurde ein Interesse geboren, das man andernfalls vielleicht nicht hätte forcieren können, weil ich zu ungewöhnlich und schräg in der Landschaft stehe.» Zwei Jahre später gewann er mit «Simeliberg» unter anderem den Literaturpreis des Kantons Bern, den Kelag-, und den Preis der automatischen Literaturkritik im Rahmen des Ingeborg-Bachmann-Preises. Auf einmal wollten ihn alle. Zeitungen, Fernsehen, Radio. Anfangs ist es schön, dieses Erfolgsgefühl. «Man will mehr davon, mehr, und noch mehr. Und das passiert auch, eine gewisse Zeit lang. Dann geht es wieder zurück, genauso wie es gekommen ist. Und du merkst, das sind Wellen, du bist so schnell weg, wie du da warst. Aber ich muss sagen, ich akzeptiere bis heute nicht, dass ich nur so eine Welle bin. Ich arbeite bis heute an meinem Durchbruch.» Allerdings, sagt er, ist er nicht bereit, dafür Kompromisse in seiner Kunst zu machen. «Auf diesem Weg zu bleiben, das ist das Schöne daran. Es ist das Gefühl, das dich vor dem Fall bewahrt.»

Er schreibt nicht, weil er das unbedingt will. Er tut es, weil er muss. «So simpel das tönt, ich habe einen Auftrag in meinem Leben. Ich muss den Blues wiederbeleben, den ein paar Menschen Anfang des 20. Jahrhunderts gespielt haben. Willie Johnson, Gary Davis, Lemon Jefferson, alle sehr mangelhaft sehende oder blinde Musiker, mit denen ich mich sehr stark identifiziere.» Er erzählt, von dem Bedürfnis, diese ungestüme und radikale, im Moment präsente Narration von etwas, das ihn jetzt gerade scharf betrifft, wiederzubeleben. Etwas, das hundert Jahre lang verloren gegangen ist. «Ich bin hier, in dieser Zeit, um das wiederzubeleben. Das ist mein Auftrag. Auf Teufel komm raus. Den verspüre ich des Nachts sehr intensiv. Dieses Ding muss ich stemmen.» Optimistisch gedacht habe er dafür hundert Jahre Zeit. «Das ist einfach wahnsinnig kurz. Weil zuerst musst du aufwachsen, dann muss dir alles bewusst werden. Dann musst du deine Ahnen, dein geistiges Kontinuum wieder finden. Herausfinden, wo sie sind, diese anderen. Vielleicht bin ich schon mal gestorben und jetzt dafür wieder geboren. Wie gesagt, es gibt viel zu tun. Also muss ich mich konzentrieren.»

Darum kann und will er sich nicht aufhalten lassen, schon gar nicht von Kritiken und Kritikern. «Natürlich bin ich total geschmeichelt, wenn mir jemand Komplimente macht. Natürlich bin ich verärgert, wenn mich jemand kritisiert. Manchmal auch betroffen. Aber ich habe einfach keine Zeit, mich länger damit zu befassen, insofern bin ich nicht kontemporär businesstauglich. Ich weiss auch nicht, ob ich mich selbst lesen würde. Ich bin natürlich ultrakritisch, finde eigentlich alles schlecht, was ich gemacht habe.» Zwar war es zu diesem Zeitpunkt das Richtige, sagt er. Aber nicht gut genug. «Das Bedürfnis nach dem finalen Werk ist da. Aber bis jetzt habe ich es noch nicht erreicht.»

Was hat dir deine Behinderung genommen? «Den Zugriff auf die Welt. Ich stelle es mir wahnsinnig schön vor, vom Tisch aus der Kellnerin zuzurufen, welches Sandwich von der Auslage ich gerne hätte. Ein schneller Blick auf die Bahnhofuhr, oder kurz mit dem «Charre» irgendwo hinfahren, auf der Autobahnraststätte Essen holen, das hat für mich etwas wahnsinnig Romantisches. Dieses Zugreifende, ich nehme mir was ich will, und ich nehme es vor allem, bevor du es nehmen kannst. In meiner Vorstellung wäre ich zweimal so breit geworden, wie ich bin, dann wäre ich so ein Typ, der mit dem Segelboot in die See und in die Welt sticht, loszieht, ich würde alles kurz und klein schlagen, alles wäre ganz gefährlich, es gibt fast keinen Ausweg, aber am Schluss gewinnen die Guten und alles ist genau richtig. Dann kommt man vielleicht wieder nach Hause und vielleicht nie mehr.»

Hat sie dir auch was gegeben, deine Behinderung? «Sound! Ich höre überall Artikulationen, höre, was alles kreucht und fleucht, Alltagssound, Musik, ich habe ein intensives Gefühl von Sound und Rhythmus. Wenn man da immer unterbrochen würde von allem, was man auch noch sieht, wäre es wahrscheinlich nicht so intensiv… aber vielleicht ist das auch ein romantischer Gedanke. Ich weiss ja nicht, wie’s wäre.»

Michael Fehr, geboren 1982, ist ein Schweizer Schriftsteller aus Bern. Fehr studierte am Schweizerischen Literaturinstitut und an der Hochschule der Künste Bern. Er erhielt unter anderem den Literaturpreis des Kantons Bern und für seinen Roman Simeliberg den Kelag-Preis im Rahmen des Ingeborg-Bachmann-Preises.

ERNST-Magazin

Webseite Michael Fehr

Gastbeitrag von Cornelia Mechler, Leiterin Verwaltung und Marketing im Kunstmuseum Thurgau, Moderatorin im Literaturhaus Thurgau

Gastbeitrag von Cornelia Mechler, Leiterin Verwaltung und Marketing im Kunstmuseum Thurgau, Moderatorin im Literaturhaus Thurgau

Klaus Merz, geboren 1945 in Aarau, lebt in Unterkulm/Schweiz. Zahlreiche Auszeichnungen, u.a. Hermann-Hesse-Literaturpreis 1997, Gottfried-Keller-Preis 2004, Aargauer Kulturpreis 2005, Werkpreis der schweizerischen Schillerstiftung 2005, Basler Lyrikpreis und Friedrich-Hölderlin-Preis (beide 2012) sowie zuletzt Rainer-Malkowski-Preis (2016) und Christine-Lavant-Preis (2018). Seit Herbst 2011 erscheint bei Haymon die Werkausgabe Klaus Merz in mehreren Bänden. 2020 ist mit der Erzählung «Im Schläfengebiet» ein Sonderdruck in bibliophilem Gewand und mit einem Begleitwort von Beatrice von Matt erschienen.

Klaus Merz, geboren 1945 in Aarau, lebt in Unterkulm/Schweiz. Zahlreiche Auszeichnungen, u.a. Hermann-Hesse-Literaturpreis 1997, Gottfried-Keller-Preis 2004, Aargauer Kulturpreis 2005, Werkpreis der schweizerischen Schillerstiftung 2005, Basler Lyrikpreis und Friedrich-Hölderlin-Preis (beide 2012) sowie zuletzt Rainer-Malkowski-Preis (2016) und Christine-Lavant-Preis (2018). Seit Herbst 2011 erscheint bei Haymon die Werkausgabe Klaus Merz in mehreren Bänden. 2020 ist mit der Erzählung «Im Schläfengebiet» ein Sonderdruck in bibliophilem Gewand und mit einem Begleitwort von Beatrice von Matt erschienen.