Am Literaturfestival in Leukerbad traf ich im Garten des Thermenhotels die Schriftstellerin Kathy Zarnegin, die mit «Chaya» einen wunderbaren Roman über eine junge Frau schrieb, die sich anschickt, die deutsche Sprache, die Dichtung zu erobern. Ein Buch voller Sprachlust, Witz und Ironie.

Seit 20 Jahren veröffentlichen Sie Texte; Essays, wissenschaftliche Texte, Lyrik und dieses Jahr Ihren ersten Roman «Chaya» bei weissbooks. «Chaya» ist die Geschichte eines Mädchens, das vom Iran in die Schweiz geschickt wird. Aus einem Land der Revolution in die ruhige, satte Schweiz. Sie sind auch Psychoanalytikerin mit eigener Praxis. Wofür schlägt Ihr Innerstes, Ihr Herz? Schaffen Sie es, alles miteinander zu verbinden? Ich schreibe schon viel länger als 20 Jahre, wie Chaya seit meiner Kindheit. «Chaya» ist auch nicht mein erster Roman, aber der erste, der veröffentlicht wurde. Bei allem, was ich tue, geht es um Sprache, um die Arbeit mit und an der Sprache. Und darum, was Effekte der Sprache mit uns anstellen, in uns bewirken, selbst in der Psychoanalyse. Was macht Sprache mit uns und was machen wir mit Sprache.

Seit 20 Jahren veröffentlichen Sie Texte; Essays, wissenschaftliche Texte, Lyrik und dieses Jahr Ihren ersten Roman «Chaya» bei weissbooks. «Chaya» ist die Geschichte eines Mädchens, das vom Iran in die Schweiz geschickt wird. Aus einem Land der Revolution in die ruhige, satte Schweiz. Sie sind auch Psychoanalytikerin mit eigener Praxis. Wofür schlägt Ihr Innerstes, Ihr Herz? Schaffen Sie es, alles miteinander zu verbinden? Ich schreibe schon viel länger als 20 Jahre, wie Chaya seit meiner Kindheit. «Chaya» ist auch nicht mein erster Roman, aber der erste, der veröffentlicht wurde. Bei allem, was ich tue, geht es um Sprache, um die Arbeit mit und an der Sprache. Und darum, was Effekte der Sprache mit uns anstellen, in uns bewirken, selbst in der Psychoanalyse. Was macht Sprache mit uns und was machen wir mit Sprache.

Chaya lernt Deutsch als junge Frau, taucht ein in eine neue, ganz andere Welt der Laute und des Sprechens. Nicht nur in ihrem Roman, sondern auch in ihren Gedichten spüre ich die Lust am Klang, an der Musik, am Sound von Worten, Zeilen und Texten. Die eigentliche Bedeutung, die Aussage scheint in der Lyrik nebensächlich zu werden. Sprache soll mehr als bloss Inhalt transportieren. Aber die Psychoanalytikerin legt das Gewicht doch in die Bedeutung. In der Psychoanalyse spielt die Bedeutung eine grosse Rolle. Aber viel mehr, was diese Bedeutungen «intravenös» bewirken. Man hört auch in der Psychoanalyse nicht nur auf die Bedeutung. Der Klang spielt eine wichtige Rolle, die Färbung, der Ton. In meinem literarischen Schreiben fühle ich mich als altmodische Person. Als jemanden, der auf Rhythmus und Klang reagiert und damit zu wirken versucht. Auch im Leben von Chaya, in der Suche nach Liebe und einem Zuhause, spielt der Klang, der Sound eine wichtige Bedeutung. Die Suche nach Rhythmus, Klang und Musik war mir auch wichtig beim Schreiben meines Romans, wenn auch weniger zentral wie in meinen Gedichten. Bei Romanen ist es selten die Geschichte, viel mehr der Sound, der eine Resonanz erzeugt, der LeserInnen am Lesen bleiben lässt.

In Ihrem Roman schildern Sie Gegensätze. Das farbige Leben im Iran vor der Revolution, die ledige Tante Farah, der Leuchtturm in Chayas Kindheit, der Gegenpol zur strengen und verschlossenen Mutter, den umtriebigen Vater und die leidenschaftliche Lektüre von 1001 Nacht. Und dann wird Chaya in die unterkühlte Schweiz verpflanzt, aus ihrer Sprache herausgerissen. Das Leben ist etwas Buntes mit vielen Schattenseiten. Je genauer ein Mensch zu- und hinhört, je aufmerksamer er ist, desto stärker nimmt er Gegensätze wahr. So unterschiedlich die Welten im Iran und in der Schweiz sind, im Leben von Chaya gab es eine Konsequenz, die Konsequenz wegzugehen, in eine fremde Welt hineinzuspringen.

Ein Unterschied zwischen Europa und dem Orient, erklärt ihr Roman, ist das Verhältnis zur Zeit. Hast gehöre nicht in die Welt des Orients. Stimmt das immer noch? Ich bin keine Orientexpertin. Ich schreibe aus der Erinnerung und aus Sehnsüchten. In meiner Orientwahrnehmung nimmt man sich mehr Zeit füreinander, Zeit für Menschen, für die Familie. Bei uns in Europa herrscht das Diktat der Arbeit. Der Roman «Chaya» entstand aus Geschichten aus dieser Arbeitswelt. So entstand auch die Idee einer Lyrikagentur. Wir leben in einer Gesellschaft, in der nicht nur das Empfinden, sondern die Gesundheit abhängig ist von ihrer Arbeit, ihrer Leistungsfähigkeit. Eine heikle und gefährliche Denkmentalität!

Chaya wird in Ihrem Roman zur Europanautin. «Sie entzog sich der Gravitation der Vergangenheit», schreiben Sie. Kann man das oder ist es bloss Wunschdenken oder Hoffnung? Natürlich glaube ich nicht, dass man seine Vergangenheit wie schmutzige Wäsche abstreifen kann. Man kann sich mit der Gegenwart arrangieren. Bei Chaya geht es immer um die Sprache, nur um die Sprache, wenn sie sich mit dem Abstreifen der Vergangenheit, dem Abstreifen der Muttersprache auseinandersetzt. Chaya zieht sich mit der neuen, fremden Sprache eine Uniform an.

Sie und Ihre Romanfigur Chaya verloren eine Sprache. Sie beide fanden in der Lyrik ein neues Zuhause, Chaya gar mit einer Gedichtagentur. Genügt Sprache als Heimat? Menschen sind unterschiedlich. Den einen genügt Musik oder Esskultur und es erzeugt Heimat, zumindest ein Heimatgefühl. Der Begriff Heimat ist ein Modewort und überstrapaziert. Wie viele Menschen hängen an kitschigen Vorstellungen von Heimat. Heimat ist eine Sehnsucht nach Orten, Menschen und Zuständen, die nicht einmal den Anspruch haben, realistisch sein zu müssen. Heimat ist die Erinnerung an Verbundenheit.

Sie und Ihre Romanfigur Chaya verloren eine Sprache. Sie beide fanden in der Lyrik ein neues Zuhause, Chaya gar mit einer Gedichtagentur. Genügt Sprache als Heimat? Menschen sind unterschiedlich. Den einen genügt Musik oder Esskultur und es erzeugt Heimat, zumindest ein Heimatgefühl. Der Begriff Heimat ist ein Modewort und überstrapaziert. Wie viele Menschen hängen an kitschigen Vorstellungen von Heimat. Heimat ist eine Sehnsucht nach Orten, Menschen und Zuständen, die nicht einmal den Anspruch haben, realistisch sein zu müssen. Heimat ist die Erinnerung an Verbundenheit.

Chaya verliert mehrfach; die Sprache, die Vertrautheit, die Familie, die Mutter. Sie schreiben, Gedichte seien «Rezepte gegen die Traurigkeit». Ist das auch in Ihrem Leben so? Sprache und Sprechen ist ein Mittel gegen den Verlust. Und Verlust ist tief in der Literatur verankert. Literatur schafft Welten, neue Welten, Zustände und Figuren. Lyrik ist dabei viel komplexer, viel sprachbezogener und mit viel konkreterm und imaginärem Potenzial.

Mit dem Verlassen der Heimat und der «Ankunft» in der Schweiz gerät Chaya in ein «Dazwischen», nicht nur in ihrer Sprache. Dieses «Dazwischen» ist ein Ort des Schmerzes, ein Schmerz, der lähmen könnte. Chaya schafft den grossen Schritt aus diesem «Dazwischen». Millionen von Flüchtenden, Ausreisenden geraten in dieses «Dazwischen». Wann hört bei Chaya der Schmerz auf? Ob das «Dazwischen» je ganz aufhört, weiss ich nicht. Es kann für die Person aufhören, aber für die Umwelt noch lange nicht. Bevor ich meinen Roman «Chaya» veröffentlichte, interessierte man sich kaum für meine Herkunft. Und nun, mit einem Mal, setzt man mir diesen Stempel auf. Ich laufe nicht mit der Tafel «Ich bin eine Emigrantin» durchs Leben. Die Welt macht das mit mir. Bei Flüchtenden ist es noch ganz anders. Niemand verlässt seine Heimat freiwillig, wenn man der Gefahr und Unfreiheit entkommen ist. Und dann, im neuen Leben, kommt ein Leben, das mit diesen Menschen nicht zusammenpasst. Und rundum verlangt man von ihnen, dankbar und nun endlich glücklich zu sein. Sie leben mit dem permanenten Gefühl des Verlusts.

Chaya, die Europanautin, begegnet Männern, den unterschiedlichsten Männern. Männern mit Makeln, denen sie sich trotzdem auftut. Auch Männer sind unbekannte Territorien, manche bleiben fremd, andere werden vertraut. Wie gross war die Lust, das Chaya alles durchstehen zu lassen. Chaya ist eine energische Person, auch wenn sie sich als eine melancholische Orientalin bezeichnet. Wenn Lust da ist, bleibt sie, die Sprachlust, ihre Neugier. Auch in der Sprache der Erotik.

Wie sehr dominieren die Geschehnisse in und um ihr Herkunftsland ihr Leben, ihr Denken, ihr Schreiben, das Mädchen Chaya? Mit Chaya werde ich nun plötzlich reduziert auf meine Herkunft. Aber man kann viele «Herkünfte» haben. Meine Herkunft liegt in meiner geistigen Welt. Im Zusammenhang mit Chaya werde ich nie über meine wirkliche Herkunft befragt; die deutsche Literatur und die deutsche Philosophie. Das ist mein Koordinatensystem, das mein emotionales und geistiges Leben formte. Es sind Vorurteile und Bequemlichkeiten. Man sucht einen Aufhänger, eine Schublade. Man verkauft es leichter und besser.

Kathy Zarnegin, vielen Dank für das Interview und das wunderbare und fesselnde Buch, dass Sie uns Leserinnen und Leser geschenkt haben.

Kathy Zarnegin wurde in Teheran geboren und kam mit 15 Jahren in die Schweiz. Sie ist Lyrikerin, Essayistin, Übersetzerin aus dem Persischen, Philosophin und promovierte Literaturwissenschaftlerin. Sie ist Mitbegründerin des Lacan Seminar Zürich und Mitorganisatorin des Internationalen Lyrikfestivals Basel. Ihre Lyrikveröffentlichungen hiessen «Tierische Träume» (1998), «Buchstäblich traurig» (2004) und «SaitenSprünge» (2006). «Chaya» ist ihr erster Roman.

Webseite der Autorin

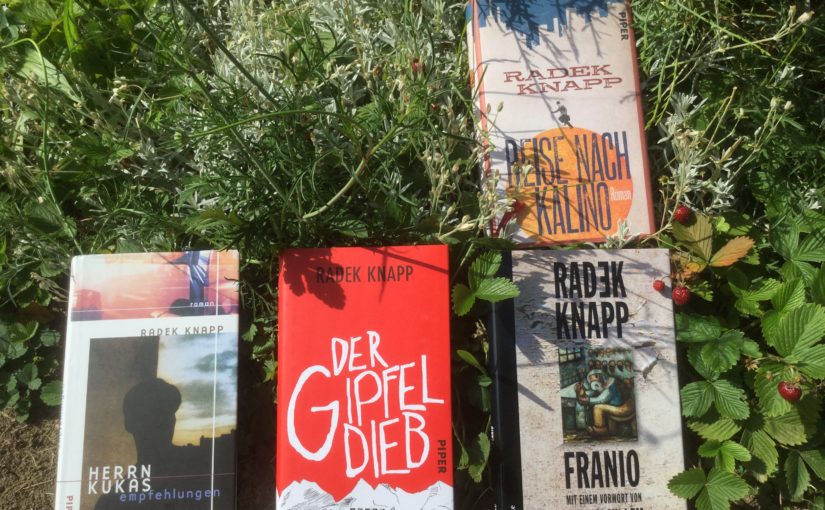

Variationen zu erzählen versteht. Ein Fabulierer und begnadeter Geschichtenerzähler. Ein Mann, der nicht nur äusserlich Sein Lausbubengesicht nie ganz verloren hat. Einer, der sich weigert, den dicken Mantel des Erwachsenseins bis unters Kinn zuzuknöpfen. Radek Knapp liebt die Schrullen und Schrulligen, die Abseitigen und Vielseitigen, die Bunten und Knalligen. «Der Mann, der Luft zum Frühstück ass» ist eine Erzählung wider den tierischen Ernst, in einer Sprache geschrieben, die sich locker, süffisant und prall zeigt, gepaart mit Weisheit und Klugheit.

Variationen zu erzählen versteht. Ein Fabulierer und begnadeter Geschichtenerzähler. Ein Mann, der nicht nur äusserlich Sein Lausbubengesicht nie ganz verloren hat. Einer, der sich weigert, den dicken Mantel des Erwachsenseins bis unters Kinn zuzuknöpfen. Radek Knapp liebt die Schrullen und Schrulligen, die Abseitigen und Vielseitigen, die Bunten und Knalligen. «Der Mann, der Luft zum Frühstück ass» ist eine Erzählung wider den tierischen Ernst, in einer Sprache geschrieben, die sich locker, süffisant und prall zeigt, gepaart mit Weisheit und Klugheit. Radek Knapp, 1964 in Warschau geboren, lebt als freier Schriftsteller in Wien und in der Nähe von Warschau. Sein Roman «Herrn Kukas Empfehlungen» ist ein Longseller. Außerdem erschienen von ihm u.a. die Erzählungssammlung «Papiertiger», eine «Gebrauchsanweisung für Polen», der mit dem aspekte-Preis ausgezeichnete Band «Franio» (Deuticke) und 2015 der Roman «Der Gipfeldieb».

Radek Knapp, 1964 in Warschau geboren, lebt als freier Schriftsteller in Wien und in der Nähe von Warschau. Sein Roman «Herrn Kukas Empfehlungen» ist ein Longseller. Außerdem erschienen von ihm u.a. die Erzählungssammlung «Papiertiger», eine «Gebrauchsanweisung für Polen», der mit dem aspekte-Preis ausgezeichnete Band «Franio» (Deuticke) und 2015 der Roman «Der Gipfeldieb».

Ilija Trojanow zwingt den Leser, sich aufzutun, sich nicht hinter dem Wahn zu verbergen, es gäbe eine gelungene Flucht, es sei schon alles irgendwie gut gegangen. «Nach der Flucht» ist kein Lesevergnügen. Wer sich der Thematik nicht stellen will, lässt das Buch besser liegen. Das Leben nach der Flucht bleibt ein Leben auf der Flucht. Selbst jene, die sich hinter Zäunen und Mauern, Ideologien und Strategien verstecken, sind auf der Flucht; auf der Flucht vor der Realität, auf der Flucht davor, zum Hinsehen und Hinhören genötigt zu werden. Ilija Trojanow schont mich nicht. Im Buch geht es nicht darum, was nach der Flucht geschieht, sondern um das Gefühl des Fremdseins, ob daraus ein Mangel oder eine Kraft wird. Trojanows Miniaturen reichen von «einfachen» Fragen, Einsichten,

Ilija Trojanow zwingt den Leser, sich aufzutun, sich nicht hinter dem Wahn zu verbergen, es gäbe eine gelungene Flucht, es sei schon alles irgendwie gut gegangen. «Nach der Flucht» ist kein Lesevergnügen. Wer sich der Thematik nicht stellen will, lässt das Buch besser liegen. Das Leben nach der Flucht bleibt ein Leben auf der Flucht. Selbst jene, die sich hinter Zäunen und Mauern, Ideologien und Strategien verstecken, sind auf der Flucht; auf der Flucht vor der Realität, auf der Flucht davor, zum Hinsehen und Hinhören genötigt zu werden. Ilija Trojanow schont mich nicht. Im Buch geht es nicht darum, was nach der Flucht geschieht, sondern um das Gefühl des Fremdseins, ob daraus ein Mangel oder eine Kraft wird. Trojanows Miniaturen reichen von «einfachen» Fragen, Einsichten,  Prosaminiaturen bis hin zu Stichen mitten ins Herz. Keine Nachttischlektüre, wenn man sich den Schlaf nicht rauben lassen will. Aber ein Brevier für unterwegs, um an Bahnhöfen, in Parks und vor Bushäuschen nicht wegzuschauen. Vielleicht als Hilfsmittel stehenzubleiben, wenn nicht physisch, dann zumindest gedanklich, um jenen zuzuhören, die man sonst kaum versteht. Trojanow will verstehen und ist davon überzeugt, das Verstehen-wollen der einzige Weg ist, um nicht in Lethargie oder gewaltsame Ausbrüche zu verfallen. Das schmale Büchlein ist mit Sicherheit Anlass genug, sich in Zeiten neu erstarkendem Nationalismus Gedanken über «Heimat» zu machen. Dringend notwendig!

Prosaminiaturen bis hin zu Stichen mitten ins Herz. Keine Nachttischlektüre, wenn man sich den Schlaf nicht rauben lassen will. Aber ein Brevier für unterwegs, um an Bahnhöfen, in Parks und vor Bushäuschen nicht wegzuschauen. Vielleicht als Hilfsmittel stehenzubleiben, wenn nicht physisch, dann zumindest gedanklich, um jenen zuzuhören, die man sonst kaum versteht. Trojanow will verstehen und ist davon überzeugt, das Verstehen-wollen der einzige Weg ist, um nicht in Lethargie oder gewaltsame Ausbrüche zu verfallen. Das schmale Büchlein ist mit Sicherheit Anlass genug, sich in Zeiten neu erstarkendem Nationalismus Gedanken über «Heimat» zu machen. Dringend notwendig! Ilija Trojanow, geboren 1965 in Sofia, floh mit seiner Familie 1971 über Jugoslawien und Italien nach Deutschland, wo sie politisches Asyl erhielt. 1972 zog die Familie weiter nach Kenia. Unterbrochen von einem vierjährigen Deutschlandaufenthalt lebte Ilija Trojanow bis 1984 in Nairobi. Danach folgte ein Aufenthalt in Paris. Von 1984 bis 1989 studierte Trojanow Rechtswissenschaften und Ethnologie in München. Dort gründete er den Kyrill & Method Verlag und den Marino Verlag. 1998 zog Trojanow nach Mumbai, 2003 nach Kapstadt, heute lebt er, wenn er nicht reist, in Wien. Seine bekannten Romane wie z.B. «Die Welt ist groß und Rettung lauert überall», «Der Weltensammler» und «Eistau» sowie seine Reisereportagen wie «An den inneren Ufern Indiens» sind gefeierte Bestseller und wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Zuletzt erschienen bei S. Fischer sein großer Roman «Macht und Widerstand» und sein Sachbuch-Bestseller «Meine Olympiade: Ein Amateur, vier Jahre, 80 Disziplinen».

Ilija Trojanow, geboren 1965 in Sofia, floh mit seiner Familie 1971 über Jugoslawien und Italien nach Deutschland, wo sie politisches Asyl erhielt. 1972 zog die Familie weiter nach Kenia. Unterbrochen von einem vierjährigen Deutschlandaufenthalt lebte Ilija Trojanow bis 1984 in Nairobi. Danach folgte ein Aufenthalt in Paris. Von 1984 bis 1989 studierte Trojanow Rechtswissenschaften und Ethnologie in München. Dort gründete er den Kyrill & Method Verlag und den Marino Verlag. 1998 zog Trojanow nach Mumbai, 2003 nach Kapstadt, heute lebt er, wenn er nicht reist, in Wien. Seine bekannten Romane wie z.B. «Die Welt ist groß und Rettung lauert überall», «Der Weltensammler» und «Eistau» sowie seine Reisereportagen wie «An den inneren Ufern Indiens» sind gefeierte Bestseller und wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Zuletzt erschienen bei S. Fischer sein großer Roman «Macht und Widerstand» und sein Sachbuch-Bestseller «Meine Olympiade: Ein Amateur, vier Jahre, 80 Disziplinen».

alles Männer, Verrückte, Wahnsinnige und Ausgezehrte mit hohlen Augen und leerem Blick. 50 Stunden reichen, um aus Menschen Monster zu machen. Der Schrecken liegt nicht in der Tatsache, dass die Überlebenden in ihrer Verzweiflung irgendwann zu Kannibalen werden, viel mehr darin, dass wenige Tage genügen, um aus Menschen Bestien zu machen.

alles Männer, Verrückte, Wahnsinnige und Ausgezehrte mit hohlen Augen und leerem Blick. 50 Stunden reichen, um aus Menschen Monster zu machen. Der Schrecken liegt nicht in der Tatsache, dass die Überlebenden in ihrer Verzweiflung irgendwann zu Kannibalen werden, viel mehr darin, dass wenige Tage genügen, um aus Menschen Bestien zu machen. beginnt. Ein Martyrium, das an unmenschlicher Dramatik nicht zu überbieten ist. Erträglich macht die Geschichte, weil alles an ihr voller Metaphern ist. Sei es nun über den Zustand der Welt heute, die dilettantischen «Führer», die ihr Boot mit wehenden Fahnen auf den Abgrund zusteuern, die Arroganz der «ersten» Welt und was es bedeutet für Tage und Wochen auf einem Floss mitten im Meer nicht bloss Sonne, Wind und Wetter, sondern den menschlichen Untiefen ausgesetzt zu sein.

beginnt. Ein Martyrium, das an unmenschlicher Dramatik nicht zu überbieten ist. Erträglich macht die Geschichte, weil alles an ihr voller Metaphern ist. Sei es nun über den Zustand der Welt heute, die dilettantischen «Führer», die ihr Boot mit wehenden Fahnen auf den Abgrund zusteuern, die Arroganz der «ersten» Welt und was es bedeutet für Tage und Wochen auf einem Floss mitten im Meer nicht bloss Sonne, Wind und Wetter, sondern den menschlichen Untiefen ausgesetzt zu sein. Franzobel, geboren 1967 in Vöcklabruck, ist einer der populärsten und polarisierendsten österreichischen Schriftsteller. Er erhielt mehrere Auszeichnungen, darunter 1995 den Ingeborg-Bachmann-Preis und 2002 den Arthur-Schnitzler-Preis. Bei Zsolnay erschienen zuletzt die Krimis » Wiener Wunder» (2014) und » Groschens Grab» (2015) sowie 2017 sein Roman » Das Floß der Medusa».

Franzobel, geboren 1967 in Vöcklabruck, ist einer der populärsten und polarisierendsten österreichischen Schriftsteller. Er erhielt mehrere Auszeichnungen, darunter 1995 den Ingeborg-Bachmann-Preis und 2002 den Arthur-Schnitzler-Preis. Bei Zsolnay erschienen zuletzt die Krimis » Wiener Wunder» (2014) und » Groschens Grab» (2015) sowie 2017 sein Roman » Das Floß der Medusa». Franzobel liest am Buchfestival «Zürich liest» im kommenden Oktober!

Franzobel liest am Buchfestival «Zürich liest» im kommenden Oktober!

Seit 20 Jahren veröffentlichen Sie Texte; Essays, wissenschaftliche Texte, Lyrik und dieses Jahr Ihren ersten Roman «Chaya» bei weissbooks. «Chaya» ist die Geschichte eines Mädchens, das vom Iran in die Schweiz geschickt wird. Aus einem Land der Revolution in die ruhige, satte Schweiz. Sie sind auch Psychoanalytikerin mit eigener Praxis. Wofür schlägt Ihr Innerstes, Ihr Herz? Schaffen Sie es, alles miteinander zu verbinden? Ich schreibe schon viel länger als 20 Jahre, wie Chaya seit meiner Kindheit. «Chaya» ist auch nicht mein erster Roman, aber der erste, der veröffentlicht wurde. Bei allem, was ich tue, geht es um Sprache, um die Arbeit mit und an der Sprache. Und darum, was Effekte der Sprache mit uns anstellen, in uns bewirken, selbst in der Psychoanalyse. Was macht Sprache mit uns und was machen wir mit Sprache.

Seit 20 Jahren veröffentlichen Sie Texte; Essays, wissenschaftliche Texte, Lyrik und dieses Jahr Ihren ersten Roman «Chaya» bei weissbooks. «Chaya» ist die Geschichte eines Mädchens, das vom Iran in die Schweiz geschickt wird. Aus einem Land der Revolution in die ruhige, satte Schweiz. Sie sind auch Psychoanalytikerin mit eigener Praxis. Wofür schlägt Ihr Innerstes, Ihr Herz? Schaffen Sie es, alles miteinander zu verbinden? Ich schreibe schon viel länger als 20 Jahre, wie Chaya seit meiner Kindheit. «Chaya» ist auch nicht mein erster Roman, aber der erste, der veröffentlicht wurde. Bei allem, was ich tue, geht es um Sprache, um die Arbeit mit und an der Sprache. Und darum, was Effekte der Sprache mit uns anstellen, in uns bewirken, selbst in der Psychoanalyse. Was macht Sprache mit uns und was machen wir mit Sprache.

Sie und Ihre Romanfigur Chaya verloren eine Sprache. Sie beide fanden in der Lyrik ein neues Zuhause, Chaya gar mit einer Gedichtagentur. Genügt Sprache als Heimat? Menschen sind unterschiedlich. Den einen genügt Musik oder Esskultur und es erzeugt Heimat, zumindest ein Heimatgefühl. Der Begriff Heimat ist ein Modewort und überstrapaziert. Wie viele Menschen hängen an kitschigen Vorstellungen von Heimat. Heimat ist eine Sehnsucht nach Orten, Menschen und Zuständen, die nicht einmal den Anspruch haben, realistisch sein zu müssen. Heimat ist die Erinnerung an Verbundenheit.

Sie und Ihre Romanfigur Chaya verloren eine Sprache. Sie beide fanden in der Lyrik ein neues Zuhause, Chaya gar mit einer Gedichtagentur. Genügt Sprache als Heimat? Menschen sind unterschiedlich. Den einen genügt Musik oder Esskultur und es erzeugt Heimat, zumindest ein Heimatgefühl. Der Begriff Heimat ist ein Modewort und überstrapaziert. Wie viele Menschen hängen an kitschigen Vorstellungen von Heimat. Heimat ist eine Sehnsucht nach Orten, Menschen und Zuständen, die nicht einmal den Anspruch haben, realistisch sein zu müssen. Heimat ist die Erinnerung an Verbundenheit.

spielte, sang und las aus seinem neuen und ersten Roman «Die Wiedergeburt der Ameisen», in dem er die Geschichte seiner Familie mit der seines Heimatlandes verknüpft, das ihn verstossen hat. Er, der kaum je wieder einen Fuss in sein Heimatland setzen wird, las, während auf dem Platz draussen chinesische Touristen vorbeiflanieren.

spielte, sang und las aus seinem neuen und ersten Roman «Die Wiedergeburt der Ameisen», in dem er die Geschichte seiner Familie mit der seines Heimatlandes verknüpft, das ihn verstossen hat. Er, der kaum je wieder einen Fuss in sein Heimatland setzen wird, las, während auf dem Platz draussen chinesische Touristen vorbeiflanieren. 100 Jahre Geschichte eines Landes, das kaum je in den Fokus Europas gerät. Ein Epos über die Folgen der Teilung der koreanischen Halbinsel, eine Spionagegeschichte und gleichzeitig ein politischer und historischer Roman multipliziert mit einer ménage à trois, die zwischen die Fronten gerät. Ein Roman mit gewaltiger und überzeugender Sogkraft. Ein Soziogramm der Lügen und Illusionen. Anna Kim ist in Südkorea geboren, dort aber weder zuhause noch beheimatet. Erstaunlich genug, dass sie immer und immer wieder als Südkoreanerin genannt wird, obwohl sie sich dezidiert gegen eine verortete Heimat ausspricht. Trotzdem beschäftigt sich die Autorin mit der Geschichte ihres Herkunftslandes, den Auswüchsen des kalten Krieges in Südostasien im Willen,

100 Jahre Geschichte eines Landes, das kaum je in den Fokus Europas gerät. Ein Epos über die Folgen der Teilung der koreanischen Halbinsel, eine Spionagegeschichte und gleichzeitig ein politischer und historischer Roman multipliziert mit einer ménage à trois, die zwischen die Fronten gerät. Ein Roman mit gewaltiger und überzeugender Sogkraft. Ein Soziogramm der Lügen und Illusionen. Anna Kim ist in Südkorea geboren, dort aber weder zuhause noch beheimatet. Erstaunlich genug, dass sie immer und immer wieder als Südkoreanerin genannt wird, obwohl sie sich dezidiert gegen eine verortete Heimat ausspricht. Trotzdem beschäftigt sich die Autorin mit der Geschichte ihres Herkunftslandes, den Auswüchsen des kalten Krieges in Südostasien im Willen,  diesen Konflikt zu verstehen. «Wie schreibe ich über Vergangenes und Geschichte? Reine Beschreibung reicht mir nicht aus, auch wenn ich mit Recherche tief ins Geschehen eingedrungen bin.» Eine mitreissende Geschichte um Freundschaft, Loyalität, Verrat und das unmögliche Leben in der Diktatur.

diesen Konflikt zu verstehen. «Wie schreibe ich über Vergangenes und Geschichte? Reine Beschreibung reicht mir nicht aus, auch wenn ich mit Recherche tief ins Geschehen eingedrungen bin.» Eine mitreissende Geschichte um Freundschaft, Loyalität, Verrat und das unmögliche Leben in der Diktatur. Georgi Gospodinov ist der grosse Autor der bulgarischen Literatur. Sein viertes bei Droschl auf deutsch erschienene Buch ist eine Sammlung von Erzählungen. «8 Minuten und 19 Sekunden», die Erzählung die dem Buch den Titel gibt, dauert es, bis das Licht von der Sonne die Erde trifft. Genau so viel Zeit, wie Gerogi Gospodinov dem Leser der Geschichte einräumt, um sich mit seinen gleichsam spielerischen wie apokalyptischen Spielereien auseinanderzusetzen. Vielleicht ein Markenzeichen des Autors, der sich gerne der Faszination der Apokalypse hingibt, ohne literarisch der in Mode geratenen Dystopie zu

Georgi Gospodinov ist der grosse Autor der bulgarischen Literatur. Sein viertes bei Droschl auf deutsch erschienene Buch ist eine Sammlung von Erzählungen. «8 Minuten und 19 Sekunden», die Erzählung die dem Buch den Titel gibt, dauert es, bis das Licht von der Sonne die Erde trifft. Genau so viel Zeit, wie Gerogi Gospodinov dem Leser der Geschichte einräumt, um sich mit seinen gleichsam spielerischen wie apokalyptischen Spielereien auseinanderzusetzen. Vielleicht ein Markenzeichen des Autors, der sich gerne der Faszination der Apokalypse hingibt, ohne literarisch der in Mode geratenen Dystopie zu  verfallen. Seine Geschichten entspringen einer Mischung aus Melancholie und Humor, Absurdem und den Erfahrungen aus der bulgarischen Diktatur. Georgi Gospodinov verknüpft Wahrnehmungen, Empfindungen auf seine ganz eigene Art. Für mich eine grosse Entdeckung und ein Versprechen: Höchster Lesegenuss!

verfallen. Seine Geschichten entspringen einer Mischung aus Melancholie und Humor, Absurdem und den Erfahrungen aus der bulgarischen Diktatur. Georgi Gospodinov verknüpft Wahrnehmungen, Empfindungen auf seine ganz eigene Art. Für mich eine grosse Entdeckung und ein Versprechen: Höchster Lesegenuss! John Wray. Ein durch und durch amerikanischer Autor, der 2007 vom Literaturmagazin «Granta» unter die 20 besten jungen US-Autoren gewählt wurde. Aber er spricht deutsch und wird in diesem Sommer in der Arena des Bachmann-Preisschreibens in Klagenfurt mit einem deutschen Text antreten. Ein Amerikaner mit österreichischen Wurzeln und kärntner Akzent. So verzwickt seine Herkunft, so verzahnt sein Roman; eine historisch eingebettete Familiengeschichte über ein ganzes Jahrhundert, wissenschaftliche Einsprengsel über Physik und die Produktion eingelegter Gurken bis hin zum bewusst «schlechten» Science- Fiction und kruden, sektiererischen Verschwörungstheorien. Ein Erzähler, der sich in einer Zeitblase wiederfindet, in der Wohnung seiner schrägen Zwillingstanten, die Tonnen von Zeitungen und anderem Strandgut

John Wray. Ein durch und durch amerikanischer Autor, der 2007 vom Literaturmagazin «Granta» unter die 20 besten jungen US-Autoren gewählt wurde. Aber er spricht deutsch und wird in diesem Sommer in der Arena des Bachmann-Preisschreibens in Klagenfurt mit einem deutschen Text antreten. Ein Amerikaner mit österreichischen Wurzeln und kärntner Akzent. So verzwickt seine Herkunft, so verzahnt sein Roman; eine historisch eingebettete Familiengeschichte über ein ganzes Jahrhundert, wissenschaftliche Einsprengsel über Physik und die Produktion eingelegter Gurken bis hin zum bewusst «schlechten» Science- Fiction und kruden, sektiererischen Verschwörungstheorien. Ein Erzähler, der sich in einer Zeitblase wiederfindet, in der Wohnung seiner schrägen Zwillingstanten, die Tonnen von Zeitungen und anderem Strandgut  sammeln. Grotesk, skurril und kompliziert, aber nie unübersichtlich, wabernd in einem natürlichen Chaos, mit Absicht weit weg aller unnatürlichen Chronologie. Ein Buch, dem ich den Spass des Autors auf jeder Seite «anhöre». John Wray, ein ausserordentlich begnadeter Geschichtenerzähler mit cineastischem Blick und liebevollem, schrulligem Witz. Und wenn er liest, wünscht man dem fabulierenden Erzähler, dass die Verpflichtung des Vorlesens nie endet würde.

sammeln. Grotesk, skurril und kompliziert, aber nie unübersichtlich, wabernd in einem natürlichen Chaos, mit Absicht weit weg aller unnatürlichen Chronologie. Ein Buch, dem ich den Spass des Autors auf jeder Seite «anhöre». John Wray, ein ausserordentlich begnadeter Geschichtenerzähler mit cineastischem Blick und liebevollem, schrulligem Witz. Und wenn er liest, wünscht man dem fabulierenden Erzähler, dass die Verpflichtung des Vorlesens nie endet würde.

Beim S. Fischer Verlag erschien 2017 nun das schmucke Büchlein «Ein Haus in Spanien» mit drei Geschichten, die zwischen 2000 und 2003 zum ersten Mal in den USA veröffentlicht wurden. So wie ich J. M. Coetzee für seine brillanten Romane schätze, für seine Meisterschaft, der Willkür und Gier auf den Nerv zu drücken, grosse Themen mitzunehmen, so liebe ich ihn für sein Feingefühl, Unscheinbares ernst zu nehmen und mehr als nur lesbar zu machen.

Beim S. Fischer Verlag erschien 2017 nun das schmucke Büchlein «Ein Haus in Spanien» mit drei Geschichten, die zwischen 2000 und 2003 zum ersten Mal in den USA veröffentlicht wurden. So wie ich J. M. Coetzee für seine brillanten Romane schätze, für seine Meisterschaft, der Willkür und Gier auf den Nerv zu drücken, grosse Themen mitzunehmen, so liebe ich ihn für sein Feingefühl, Unscheinbares ernst zu nehmen und mehr als nur lesbar zu machen. J. M. Coetzee, der 1940 in Kapstadt geboren ist und von 1972 bis 2002 als Literaturprofessor in seiner Heimatstadt lehrte, gehört zu den bedeutendsten Autoren der Gegenwart. Er wurde für seine Romane und sein umfangreiches essayistisches Werk mit vielen internationalen Preisen ausgezeichnet, u. a. zweimal mit dem Booker Prize, 1983 für ›Leben und Zeit des Michael K.‹ und 1999 für ›Schande‹. 2003 wurde ihm der Nobelpreis für Literatur verliehen. Coetzee lebt seit 2002 in Adelaide, Australien.

J. M. Coetzee, der 1940 in Kapstadt geboren ist und von 1972 bis 2002 als Literaturprofessor in seiner Heimatstadt lehrte, gehört zu den bedeutendsten Autoren der Gegenwart. Er wurde für seine Romane und sein umfangreiches essayistisches Werk mit vielen internationalen Preisen ausgezeichnet, u. a. zweimal mit dem Booker Prize, 1983 für ›Leben und Zeit des Michael K.‹ und 1999 für ›Schande‹. 2003 wurde ihm der Nobelpreis für Literatur verliehen. Coetzee lebt seit 2002 in Adelaide, Australien.