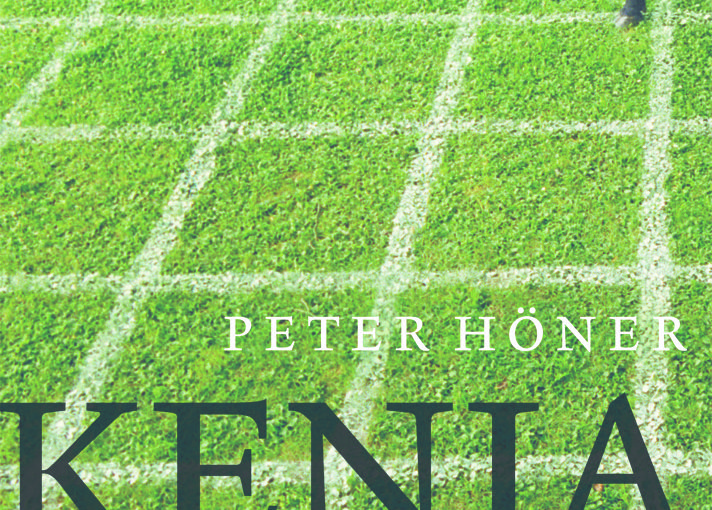

31. August, 2017, 19.30 Ihr: Lesung und Gespräch mit dem Schriftsteller Peter Höner und seinem Verleger Erwin Künzli in der Kantonsbibliothek Frauenfeld, an der Promenadenstrasse 12. Der fünfte Fall des Ermittlerduos Mettler und Tetu.

Damit hat Jürg Mettler nicht gerechnet. Sein Freund Tetu, der pensionierte und erblindete Polizist aus Kenia, kommt zu Besuch. Er will in der Schweiz seine Augen operieren lassen. Ein Vorwand. Was will der Alte wirklich?

Eine alte Freundschaft auf dem Prüfstand

Nach zwei Wochen, als er wieder sehen kann, gesteht ihm Tetu endlich den wahren Grund: Ihm ist eine heisse CD zugespielt worden, auf der offenbar Belastendes über den Clan des kenianischen Finanzministers Kimele gespeichert ist. Tetu braucht die Hilfe seines Freundes. Aber warum lässt der Rentner nicht einfach die Finger davon? Schon einmal hatten die beiden gegen Kimele ermittelt und es nur knapp überlebt. Widerwillig lässt sich Mettler, der heute als Betreuer Asylsuchender arbeitet, darauf ein. Als erstes stossen sie auf Dokumente, die ausgerechnet Mettler in ein schiefes Licht rücken. Dieser behauptet, die Dateien seien gefälscht. Aber woher hat Mettler das Geld, mit dem er sich das Haus auf dem Iselisberg gekauft hat? Tetus Misstrauen dem ehemaligen Freund gegenüber wächst mit jedem Erklärungsversuch Mettlers. Auch mit der Technik sind die alten Herren überfordert, und so weiss Kimele schon bald, wo er seine Daten suchen muss…

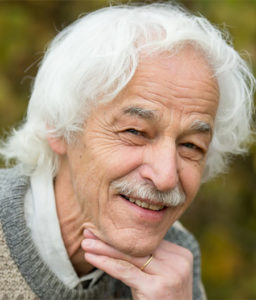

«Dieser fünfte Krimi ist zugleich mein persönlichster – spielt er doch auf dem Iselisberg, wo ich zuhause bin.»

«Seit bald dreissig Jahren begleiten mich die Figuren Mettler und Tetu. Als mein alter Ego entstand zwischen 1986 und 1999 der Privatdetektiv Jürg Mettler, der gemeinsam mit dem Polizeichef von Lamu, Robinson Njoroge Tegu, in drei Romanen auftritt. Nicht immer einer Meinung und auch nicht als Partner. Trotzdem würde zumindest Mettler behaupten, der Kenianer sei sein Freund. Nun sind beide alt geworden und ihre Geschichte spannt sich über fünf Romane, und darum ist dieser letzte Kriminalfall, der Tetu in die Schweiz lockt, denn auch mehr als ein Krimi. Er wird überdies zu einer Familiensaga – drei Generationen Mettler – und zur Geschichte einer aussergewöhnlichen Freundschaft.»

Aus Winterthur, geboren 1947, Schauspielstudium an der Staatlichen Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Hamburg, Schauspieler u.a. in Hamburg, Bremen, Berlin, Basel, Mannheim und Baden. Seit 1981 freischaffender Schriftsteller, Schauspieler und Regisseur. Von 1986 bis 1990 Afrikaaufenthalt. 1997 – 2000 Präsident der Gruppe Olten. Von 2000 bis 2004 wohnhaft in Wien, seit Mai 2004 wieder in der Schweiz. Autor von Theaterstücken, Hörspielen und Büchern.

Aus Winterthur, geboren 1947, Schauspielstudium an der Staatlichen Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Hamburg, Schauspieler u.a. in Hamburg, Bremen, Berlin, Basel, Mannheim und Baden. Seit 1981 freischaffender Schriftsteller, Schauspieler und Regisseur. Von 1986 bis 1990 Afrikaaufenthalt. 1997 – 2000 Präsident der Gruppe Olten. Von 2000 bis 2004 wohnhaft in Wien, seit Mai 2004 wieder in der Schweiz. Autor von Theaterstücken, Hörspielen und Büchern.

Solche Listen sind eine Aufforderung. Selbst eifrige Leser blenden Namen aus, lesen an Autoren vorbei. Ich hätte Christian Krachts Roman «Die Toten» wahrscheinlich nicht gelesen, tat es dann doch, weil sein Buch in der Shortlist des Schweizer Buchpreises auftauchte. Ein Buch, dass mich bewegte, erstaunte und faszinierte. Die Diskussion allerdings, die im Anschluss an die Preisverleihung anlässlich der BuchBasel entstand, befremdete mich viel mehr als Buch und Preis selbst. Solche Listen sind auch Netze. Und manchmal bleiben Fische hängen, die man noch nie gesehen hat, deren Namen man nicht kennt, die einem neugierig machen. So «warte» ich mit Spannung und Neugier auf diese Listen, immer in der Hoffnung, dort Überraschungen zu finden, Perlen, die ich noch nie gesehen habe.

Solche Listen sind eine Aufforderung. Selbst eifrige Leser blenden Namen aus, lesen an Autoren vorbei. Ich hätte Christian Krachts Roman «Die Toten» wahrscheinlich nicht gelesen, tat es dann doch, weil sein Buch in der Shortlist des Schweizer Buchpreises auftauchte. Ein Buch, dass mich bewegte, erstaunte und faszinierte. Die Diskussion allerdings, die im Anschluss an die Preisverleihung anlässlich der BuchBasel entstand, befremdete mich viel mehr als Buch und Preis selbst. Solche Listen sind auch Netze. Und manchmal bleiben Fische hängen, die man noch nie gesehen hat, deren Namen man nicht kennt, die einem neugierig machen. So «warte» ich mit Spannung und Neugier auf diese Listen, immer in der Hoffnung, dort Überraschungen zu finden, Perlen, die ich noch nie gesehen habe.

Kat Menschik ist freie Illustratorin. Sie gibt dem Feuilleton der FAZ die optische Prägung, diverse von ihr illustrierte Bände erlangten Kultstatus, u. a. Haruki Murakamis «Schlaf». Zahlreiche ihrer Bücher bekamen Auszeichnungen als schönste Bücher des Jahres. Bei Galiani sind erschienen: «Der Mordbrand von Örnolfsdalur und andere Isländersagas» (2011) sowie «Kalevala» (2014), «Der goldene Grubber» von großen Momenten und kleinen Niederlagen im Gartenjahr (2014), Shakespeares «Romeo und Julia» (2016) und Kafkas «Ein Landarzt» (2016).

Kat Menschik ist freie Illustratorin. Sie gibt dem Feuilleton der FAZ die optische Prägung, diverse von ihr illustrierte Bände erlangten Kultstatus, u. a. Haruki Murakamis «Schlaf». Zahlreiche ihrer Bücher bekamen Auszeichnungen als schönste Bücher des Jahres. Bei Galiani sind erschienen: «Der Mordbrand von Örnolfsdalur und andere Isländersagas» (2011) sowie «Kalevala» (2014), «Der goldene Grubber» von großen Momenten und kleinen Niederlagen im Gartenjahr (2014), Shakespeares «Romeo und Julia» (2016) und Kafkas «Ein Landarzt» (2016).

jungen Assistentin Kaoru. Nitta baut dort in jener Stille und Abgeschiedenheit filigrane Instrumente, deren gezupfte Klänge in der Werkstatt des Meisterbauers zuhause zu sein scheinen.

jungen Assistentin Kaoru. Nitta baut dort in jener Stille und Abgeschiedenheit filigrane Instrumente, deren gezupfte Klänge in der Werkstatt des Meisterbauers zuhause zu sein scheinen. Yoko Ogawa gilt als eine der wichtigsten japanischen Autorinnen ihrer Generation. Für ihr umfangreiches Werk wurde sie mit vielen Literaturpreisen ausgezeichnet, zuletzt mit dem Tanizaki-Jun’ichiro-Preis. Für ihren Roman »Das Geheimnis der Eulerschen Formel« erhielt sie den begehrten Yomiuri-Preis. Yoko Ogawa lebt mit ihrer Familie in der Präfektur Hyogo. «Zärtliche Klagen» wurde übersetzt von Sabine Mangold.

Yoko Ogawa gilt als eine der wichtigsten japanischen Autorinnen ihrer Generation. Für ihr umfangreiches Werk wurde sie mit vielen Literaturpreisen ausgezeichnet, zuletzt mit dem Tanizaki-Jun’ichiro-Preis. Für ihren Roman »Das Geheimnis der Eulerschen Formel« erhielt sie den begehrten Yomiuri-Preis. Yoko Ogawa lebt mit ihrer Familie in der Präfektur Hyogo. «Zärtliche Klagen» wurde übersetzt von Sabine Mangold.

Während die Zeit beinahe stillzustehen scheint, beginnt sie zu fragen, was Liebe ihr bedeuten soll, ob nicht zu viele unglücklich sind in ihrer «pasteurisierten Zweisamkeit, ihren scheinheiligen Konstruktionen, in erstarrten Bildern der Tadellosigkeit». Und im Gate, Caren gegenüber, auch einer der Harrenden, sitzt ein Mann, liest und spricht, als würde er den Text auswendig lernen. Das Buch in seinen Händen ist vom Sprachphilosophen Wittgenstein. Caren, die den Unbekannten für sich Wittgenstein nennt, kommt mit ihm ins Gespräch. Zuerst über den Zufall, an den beide nicht glauben, später über das Wesen von Geschichten. Darüber, dass Geschichten das sind, was Menschen von allen anderen Lebewesen unterscheidet und letztlich alles sind, was Menschen «haben». Und dass sich hinter Geschichten andere Geschichten verbergen, unausgesprochene, der Schatten ihrer selbst. Beide, «Wittgenstein» und Caren, sind auf der Suche nach Geschichten, ihrer Geschichte. Es entwickelt sich zwischen den beiden ein Gespräch über Philosophie und Geschichten, ein Dialog, der packt und mitreisst. Ein Dialog, der zeigt, dass es Husch Josten beim Schreiben ebenfalls um weit mehr geht, als darum, eine Geschichte zu erzählen.

Während die Zeit beinahe stillzustehen scheint, beginnt sie zu fragen, was Liebe ihr bedeuten soll, ob nicht zu viele unglücklich sind in ihrer «pasteurisierten Zweisamkeit, ihren scheinheiligen Konstruktionen, in erstarrten Bildern der Tadellosigkeit». Und im Gate, Caren gegenüber, auch einer der Harrenden, sitzt ein Mann, liest und spricht, als würde er den Text auswendig lernen. Das Buch in seinen Händen ist vom Sprachphilosophen Wittgenstein. Caren, die den Unbekannten für sich Wittgenstein nennt, kommt mit ihm ins Gespräch. Zuerst über den Zufall, an den beide nicht glauben, später über das Wesen von Geschichten. Darüber, dass Geschichten das sind, was Menschen von allen anderen Lebewesen unterscheidet und letztlich alles sind, was Menschen «haben». Und dass sich hinter Geschichten andere Geschichten verbergen, unausgesprochene, der Schatten ihrer selbst. Beide, «Wittgenstein» und Caren, sind auf der Suche nach Geschichten, ihrer Geschichte. Es entwickelt sich zwischen den beiden ein Gespräch über Philosophie und Geschichten, ein Dialog, der packt und mitreisst. Ein Dialog, der zeigt, dass es Husch Josten beim Schreiben ebenfalls um weit mehr geht, als darum, eine Geschichte zu erzählen. Husch Josten, geboren 1969, studierte Geschichte und Staatsrecht in Köln und Paris. Sie volontierte und arbeitete als Journalistin in beiden Städten, bis sie Mitte der 2000er Jahre nach London zog, wo sie als Autorin für Tageszeitungen und Magazine tätig war. 2011 erschien ihr Romandebüt »In Sachen Joseph«, das für den Aspekte-Literaturpreis nominiert wurde. 2012 legte sie den vielgelobten zweiten Roman »Das Glück von Frau Pfeiffer« vor und 2013 den Geschichtenband »Fragen Sie nach Fritz«. 2014 erschien der Roman »Der tadellose Herr Taft« und im Frühjahr 2017 »Hier sind Drachen« im Berlin Verlag. Husch Josten lebt heute wieder in Köln.

Husch Josten, geboren 1969, studierte Geschichte und Staatsrecht in Köln und Paris. Sie volontierte und arbeitete als Journalistin in beiden Städten, bis sie Mitte der 2000er Jahre nach London zog, wo sie als Autorin für Tageszeitungen und Magazine tätig war. 2011 erschien ihr Romandebüt »In Sachen Joseph«, das für den Aspekte-Literaturpreis nominiert wurde. 2012 legte sie den vielgelobten zweiten Roman »Das Glück von Frau Pfeiffer« vor und 2013 den Geschichtenband »Fragen Sie nach Fritz«. 2014 erschien der Roman »Der tadellose Herr Taft« und im Frühjahr 2017 »Hier sind Drachen« im Berlin Verlag. Husch Josten lebt heute wieder in Köln.

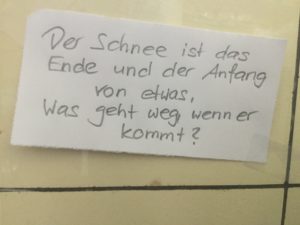

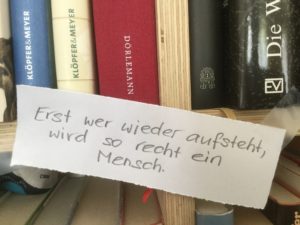

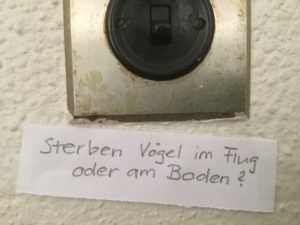

im Haus hängen kleine, von Hand geschrieben Zettel. Sätze, die Hannes nicht einfach dem Vergessen preisgeben will. Erinnerungen daran, dass das Leben und die kleinen Verrichtungen des Lebens in ein grösseres Ganzes gehören, dass man leicht aus den Augen verliert. Aber die Besuche der Pflegerin Nora werden immer seltener, so wie alles immer weniger wird, auch die Sicherheit darüber, dass Mensch Keun jemals fertig wird. Ob die Kraft ausreichen wird, seine Aufgabe zu beenden. Hannes humpelt seinem Leben immer mehr hinterher, immer mehr allein gelassen, umgeben vom Sterben, den schwindenden Kräften. Erst recht, als Übereifer und «Pflichterfüllung» das drohende Gespenst der Heimeinweisung zu einem handgreiflichen Überfall werden lassen und Hannes niederzustrecken drohen. Aus dem Former Hannes, umgeben von seinen Figuren und den Spänen auf dem Boden, wird ein in sich zerfallenes Häufchen Elend im Rollstuhl.

im Haus hängen kleine, von Hand geschrieben Zettel. Sätze, die Hannes nicht einfach dem Vergessen preisgeben will. Erinnerungen daran, dass das Leben und die kleinen Verrichtungen des Lebens in ein grösseres Ganzes gehören, dass man leicht aus den Augen verliert. Aber die Besuche der Pflegerin Nora werden immer seltener, so wie alles immer weniger wird, auch die Sicherheit darüber, dass Mensch Keun jemals fertig wird. Ob die Kraft ausreichen wird, seine Aufgabe zu beenden. Hannes humpelt seinem Leben immer mehr hinterher, immer mehr allein gelassen, umgeben vom Sterben, den schwindenden Kräften. Erst recht, als Übereifer und «Pflichterfüllung» das drohende Gespenst der Heimeinweisung zu einem handgreiflichen Überfall werden lassen und Hannes niederzustrecken drohen. Aus dem Former Hannes, umgeben von seinen Figuren und den Spänen auf dem Boden, wird ein in sich zerfallenes Häufchen Elend im Rollstuhl.

Peter Weibel, geboren 1947, hat Medizin studiert und arbeitet seit vielen Jahren als Allgemein praktiker und in der Geriatrie. 1982 erschien ein erster Prosaband «Schmerzlose Sprache», seither veröffentlicht er regelmäßig Prosa und Lyrik. Für seine Werke wurde er verschiedentlich ausgezeichnet, zuletzt 2014 mit einem Buchpreis des Kantons Bern für den Erzählband «Die blauen Flügel» (2013). Peter Weibel lebt in Bern.

Peter Weibel, geboren 1947, hat Medizin studiert und arbeitet seit vielen Jahren als Allgemein praktiker und in der Geriatrie. 1982 erschien ein erster Prosaband «Schmerzlose Sprache», seither veröffentlicht er regelmäßig Prosa und Lyrik. Für seine Werke wurde er verschiedentlich ausgezeichnet, zuletzt 2014 mit einem Buchpreis des Kantons Bern für den Erzählband «Die blauen Flügel» (2013). Peter Weibel lebt in Bern.

an. Schweren Jungs soll mit einem Bildung-durch-Literatur-Programm eine Möglichkeit mehr zur Resozialisierung geboten werden. Unter seiner Maske, von nun an Mr Duke genannt, studiert Felix mit der illustren Truppe Theaterstücke ein, die er nicht direkt vor Publikum aufführen lässt, sondern in einem multimedialen Projekt umsetzt. Bis in ihm der Plan reif genug ist, um sich mit dem Drama «Der Sturm» an seinen intriganten, ehemaligen Mitstreitern zu rächen.

an. Schweren Jungs soll mit einem Bildung-durch-Literatur-Programm eine Möglichkeit mehr zur Resozialisierung geboten werden. Unter seiner Maske, von nun an Mr Duke genannt, studiert Felix mit der illustren Truppe Theaterstücke ein, die er nicht direkt vor Publikum aufführen lässt, sondern in einem multimedialen Projekt umsetzt. Bis in ihm der Plan reif genug ist, um sich mit dem Drama «Der Sturm» an seinen intriganten, ehemaligen Mitstreitern zu rächen. Margaret Atwood, geboren 1939, ist unbestritten eine der wichtigsten Autorinnen Nordamerikas. Ihre Werke liegen in über 20 Sprachen übersetzt vor und wurden national wie international vielfach ausgezeichnet. Neben Romanen verfaßt sie auch Essays, Kurzgeschichten und Lyrik. Margaret Atwood lebt in Toronto. «Hexensaat» wurde übersetzt von Brigitte Heinrich.

Margaret Atwood, geboren 1939, ist unbestritten eine der wichtigsten Autorinnen Nordamerikas. Ihre Werke liegen in über 20 Sprachen übersetzt vor und wurden national wie international vielfach ausgezeichnet. Neben Romanen verfaßt sie auch Essays, Kurzgeschichten und Lyrik. Margaret Atwood lebt in Toronto. «Hexensaat» wurde übersetzt von Brigitte Heinrich.

Die vom belgischen Journalisten geführten und von Erich Wolfgang Skwara übersetzten Gespräche sind bei Haymon unter dem Titel «Die Republik Nizon» erschienen. Ein idealer Einstieg ins Werk des grossen Auslandschweizers, der von sich behauptet, als Schriftsteller geboren worden zu sein. Er sei zum Schreiben vorbestimmt gewesen, ein Auserwählter, ein Verdammter.

Die vom belgischen Journalisten geführten und von Erich Wolfgang Skwara übersetzten Gespräche sind bei Haymon unter dem Titel «Die Republik Nizon» erschienen. Ein idealer Einstieg ins Werk des grossen Auslandschweizers, der von sich behauptet, als Schriftsteller geboren worden zu sein. Er sei zum Schreiben vorbestimmt gewesen, ein Auserwählter, ein Verdammter.

Felix Moeschlin wurde am 31. Juli 1882 in Basel geboren. Kurz vor Abschluss seines Biologie- und Geologiestudiums startete untenahm Moeschlin erste schriftstellerische Versuche. 1909 heiratete er die schwedische Malerin Elsa Sophia Hammar und lebte bis 1914 in Skandinavien. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs kehrte Moeschlin in die Schweiz zurück und leistete Aktivdienst an der Grenze. Als Schriftsteller repräsentierte er in jenen Jahren die „geistige Landesverteidigung“. Von 1924 bis 1942 war Felix Moeschlin Präsident des Schweizerischen Schriftsteller-Verbands SSV, in den vierziger Jahren sass er für den LdU im Nationalrat. Bis zu seinem Tod war Moeschlin, neben seiner schriftstellerischen Arbeit, auch als Zeitungs- und Zeitschriftenredaktor tätig. Er starb am 4.10.1969 in Basel. Von seinen grossen Werken ist keines mehr im Buchhandel erhältlich. In Antiquariaten allerdings findet man «Der Amerika Johann» oder «Der glückliche Sommer» noch.

Felix Moeschlin wurde am 31. Juli 1882 in Basel geboren. Kurz vor Abschluss seines Biologie- und Geologiestudiums startete untenahm Moeschlin erste schriftstellerische Versuche. 1909 heiratete er die schwedische Malerin Elsa Sophia Hammar und lebte bis 1914 in Skandinavien. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs kehrte Moeschlin in die Schweiz zurück und leistete Aktivdienst an der Grenze. Als Schriftsteller repräsentierte er in jenen Jahren die „geistige Landesverteidigung“. Von 1924 bis 1942 war Felix Moeschlin Präsident des Schweizerischen Schriftsteller-Verbands SSV, in den vierziger Jahren sass er für den LdU im Nationalrat. Bis zu seinem Tod war Moeschlin, neben seiner schriftstellerischen Arbeit, auch als Zeitungs- und Zeitschriftenredaktor tätig. Er starb am 4.10.1969 in Basel. Von seinen grossen Werken ist keines mehr im Buchhandel erhältlich. In Antiquariaten allerdings findet man «Der Amerika Johann» oder «Der glückliche Sommer» noch.