Und damit endet meine Intendanz am Literaturhaus Thurgau. Nicht weil es mit nicht gefallen hätte, weiterhin die verschiedensten Gäste ins schmucke Gottlieben am Seerhein einzuladen. Aber eine Amtszeit im Literaturhaus Thurgau ist stets zeitlich begrenzt und die Idee, mit jeder Neubesetzung frischen Wind ins Haus zu bringen, eine gute.

Mein Dank an die Bodman-Stiftung für das entgegengebrachte Vertrauen, den Geschäftsstellenleiterinnen der Stiftung Brigitte Conrad und Monika Fischer für die Zusammenarbeit, der Buchbinderin Sandra Merten für die Unterstützung, Sandra Kottonau für die in Freundschaft geschossenen Fotos. Ganz speziellen Dank gebührt Lea Le für all die Illustrationen, die meiner Intendanz ein eigenes Gesicht gaben.

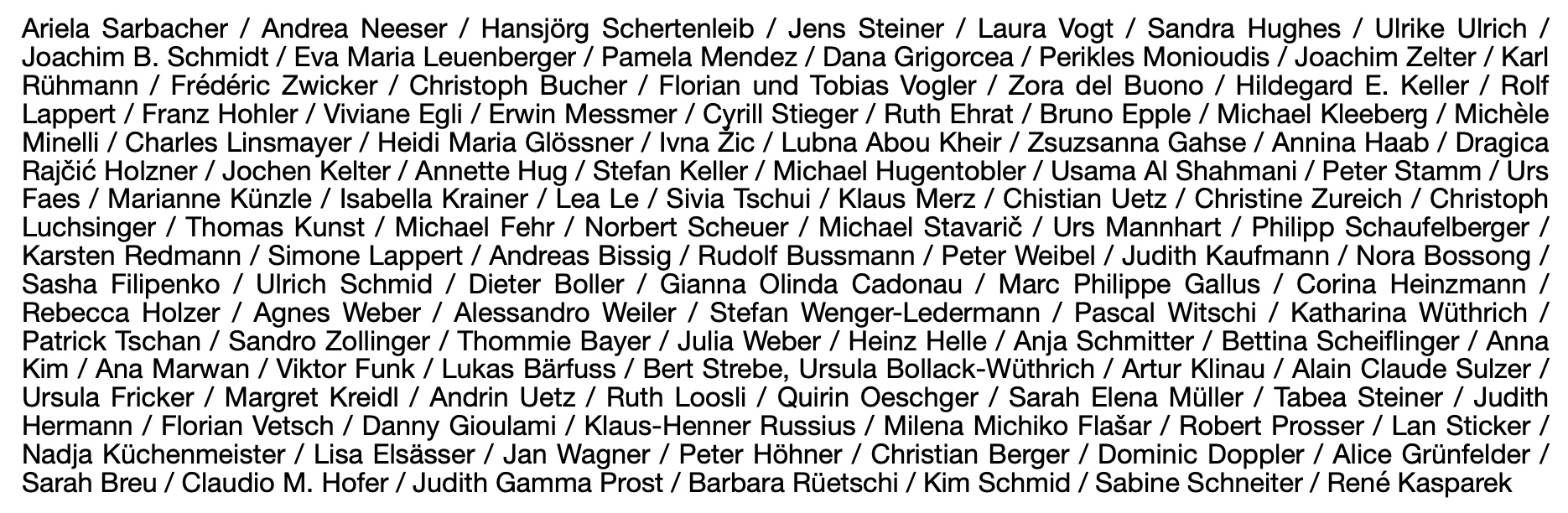

«Lieber Gallus, während dreieinhalb Jahren hast du im Bodmanhaus ein ausserordentlich vielseitiges und spannendes Programm gestaltet. Du hast viele Autorinnen und Autoren eingeladen und das Publikum mit einer grossen Zahl von Büchern bekannt gemacht, die kennenzulernen sich jedes Mal lohnte. Zu Hilfe kam dir bei der Programmgestaltung deine enorme Belesenheit und deine grosse Neugier auf alles, was im Literaturbetrieb geschieht, auch dass du persönlich viele Autorinnen und Autoren kennst und mit vielen auch befreundet bist. Das alles konnte man beobachten in diesen dreieinhalb Jahren, und das Publikum hat davon profitiert.

«Lieber Gallus, während dreieinhalb Jahren hast du im Bodmanhaus ein ausserordentlich vielseitiges und spannendes Programm gestaltet. Du hast viele Autorinnen und Autoren eingeladen und das Publikum mit einer grossen Zahl von Büchern bekannt gemacht, die kennenzulernen sich jedes Mal lohnte. Zu Hilfe kam dir bei der Programmgestaltung deine enorme Belesenheit und deine grosse Neugier auf alles, was im Literaturbetrieb geschieht, auch dass du persönlich viele Autorinnen und Autoren kennst und mit vielen auch befreundet bist. Das alles konnte man beobachten in diesen dreieinhalb Jahren, und das Publikum hat davon profitiert.

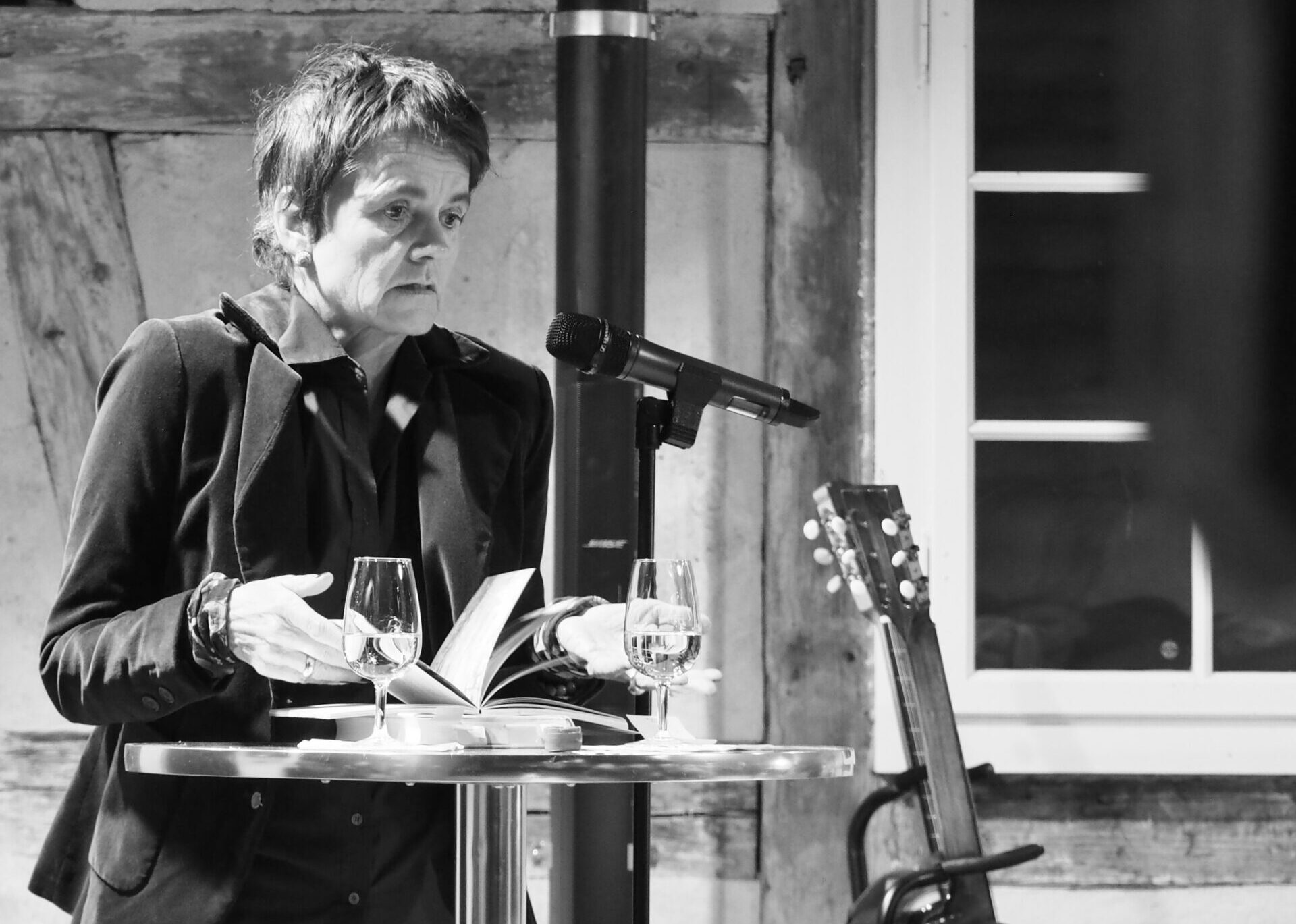

Zum Programmgestalten kamen dann auch die Moderationen deiner Veranstaltungen. Dank deiner Feinfühligkeit und Empathie sowohl den Autorinnen und Autoren als auch den Texten gegenüber ist es dir gelungen, jede Lesung zu einem interessanten Gesprächsanlass mit Schriftstellerinnen und Schriftstellern zu machen, der dem Publikum den jeweiligen Text und die Autorin oder den Autor näherbrachten und zu neuen Einsichten führte. Der Besuch einer von dir moderierten Lesung hat sich immer gelohnt.

Du hast die Programmleitung in einer schwierigen Zeit übernommen. Kaum hast du angefangen, kam die Pandemie, was hiess, dass viele Veranstaltungen abgesagt oder umgeplant werden mussten. Das bedeutete viel Arbeit für dich, zum Teil auch vergebliche. Du hast dich aber nicht unterkriegen lassen. Nach der Pandemie wurde die Welt nicht besser, wie wir leider wissen. Da stellt sich die Frage, welchen Platz die Literatur in diesen Zeiten hat. Durch dein Programm hast du gezeigt, dass sie sehr wohl einen Platz hat, nicht nur in deinem Herzen oder im Bodmanhaus, sondern in der Welt – gerade auch dann, wenn diese aus den Fugen ist.

Für deine grosse Arbeit und dein Engagement für das Bodmanhaus danke ich dir im Namen des Stiftungsrats ganz herzlich. Ich freue mich darauf, dir bei weiteren Literaturveranstaltungen begegnen zu dürfen.» Lorenz Zubler, Präsident der Bodman-Stiftung

Meine Gäste an diesem Abend:

«Kalt war’s, und schön war’s. Wörter flogen auf, der Himmel segelte übers Wasser, das Ufer wurde unterspült, jemand bekam kaum Luft – Schreiben im Geborgenen, im Getriebenen. Darüber sprachen wir, und zum Glück hat Urs Faes all das gesagt, was ich vergaß zu sagen. Gallus Frei Tomic hat’s gebündelt und zu einem guten Ende zusammengeführt.» Alice Grünfelder

«Kalt war’s, und schön war’s. Wörter flogen auf, der Himmel segelte übers Wasser, das Ufer wurde unterspült, jemand bekam kaum Luft – Schreiben im Geborgenen, im Getriebenen. Darüber sprachen wir, und zum Glück hat Urs Faes all das gesagt, was ich vergaß zu sagen. Gallus Frei Tomic hat’s gebündelt und zu einem guten Ende zusammengeführt.» Alice Grünfelder

«Durch tiefverschneites Land auf langen Umwegen zur Lesung (ein Abschied) gekommen. Atmosphäre über Fluss und Ort und unterm Dach: eine Musik, die trägt; Worte, Bücher, Gesichter, und noch einmal diese ganz besondere Stimmung, die Gallus schafft: so gerät man ins Gespräch, das tief und leicht zugleich ist, ein Abend, der unverwechselbar und erinnerungsdicht bleibt, eine nachklingende Freude.» Urs Faes

«Durch tiefverschneites Land auf langen Umwegen zur Lesung (ein Abschied) gekommen. Atmosphäre über Fluss und Ort und unterm Dach: eine Musik, die trägt; Worte, Bücher, Gesichter, und noch einmal diese ganz besondere Stimmung, die Gallus schafft: so gerät man ins Gespräch, das tief und leicht zugleich ist, ein Abend, der unverwechselbar und erinnerungsdicht bleibt, eine nachklingende Freude.» Urs Faes

«Seit vielen Jahren sind Dominic Doppler am Schlagzeug und ich an den Saiten mit Gallus unterwegs. Unsere gemeinsame Liebe zum Geschichtenerzählen, sei dies in Worten oder mit Musik, verbindet uns. Der Verabschiedungsabend von Gallus in Gottlieben war wunderbar. Einmal mehr erlebten wir ihn als Menschenfreund, aufmerksamen Zuhörer und intelligenten Fragesteller. Durch seine Moderation erschliessen sich die gelesenen Texte in mehrdimensionaler Form. Das wir einmal mehr mit unserer Musik mit dabei sein durften, macht uns glücklich.» Christian Berger & Dominic Doppler

«Seit vielen Jahren sind Dominic Doppler am Schlagzeug und ich an den Saiten mit Gallus unterwegs. Unsere gemeinsame Liebe zum Geschichtenerzählen, sei dies in Worten oder mit Musik, verbindet uns. Der Verabschiedungsabend von Gallus in Gottlieben war wunderbar. Einmal mehr erlebten wir ihn als Menschenfreund, aufmerksamen Zuhörer und intelligenten Fragesteller. Durch seine Moderation erschliessen sich die gelesenen Texte in mehrdimensionaler Form. Das wir einmal mehr mit unserer Musik mit dabei sein durften, macht uns glücklich.» Christian Berger & Dominic Doppler

«Wir sind dir für die vielen Begegnung neben der einzigartigen literarisch-musikalischen Lesung in Gottlieben unendlich dankbar. Schwierig in Worte zu fassen, waren es doch tief beglückende Stunden, in denen alle Sinne angeregt wurden. Wir freuen uns, wenn du weiterhin als «Literaturblatt» am Bücherhimmel strahlst.» der Bär, ein Freund

«Wir sind dir für die vielen Begegnung neben der einzigartigen literarisch-musikalischen Lesung in Gottlieben unendlich dankbar. Schwierig in Worte zu fassen, waren es doch tief beglückende Stunden, in denen alle Sinne angeregt wurden. Wir freuen uns, wenn du weiterhin als «Literaturblatt» am Bücherhimmel strahlst.» der Bär, ein Freund

Beitragsbilder © Sandra Kottonau / Literaturhaus Thurgau

«Ein Reiskorn auf meiner Fingerkuppe» Caracol; «In ihrem neuen Lyrikband zeigt sich Ruth Loosli wortverspielt und ernst zugleich. In fünf Zyklen vereint sie eine Vielfalt an Themen, die sie zu Gedichten und kurzen Prosatexten verwebt: Politik und Gesellschaft vermischen sich mit persönlichen Erfahrungen und Eindrücken. Alltägliche Bilder sind hinterlegt mit Fragen an diese Welt.

«Ein Reiskorn auf meiner Fingerkuppe» Caracol; «In ihrem neuen Lyrikband zeigt sich Ruth Loosli wortverspielt und ernst zugleich. In fünf Zyklen vereint sie eine Vielfalt an Themen, die sie zu Gedichten und kurzen Prosatexten verwebt: Politik und Gesellschaft vermischen sich mit persönlichen Erfahrungen und Eindrücken. Alltägliche Bilder sind hinterlegt mit Fragen an diese Welt.

Béatrice Bader, *1968, ist Schweizer Konzeptkünstlerin und arbeitet multimedial.In ihrer künstlerischen Auseinandersetzung bewegt sie sich an der Schnittstelle von Kunst und Theorie sowie hybriden Erzählformen (Bild-Text-Kombinationen). Sie ist tätig im Bereich der künstlerischen Forschung und Konzeptkunst, Collage, Performance, Installation und Interventionen im öffentlichen Raum.

Béatrice Bader, *1968, ist Schweizer Konzeptkünstlerin und arbeitet multimedial.In ihrer künstlerischen Auseinandersetzung bewegt sie sich an der Schnittstelle von Kunst und Theorie sowie hybriden Erzählformen (Bild-Text-Kombinationen). Sie ist tätig im Bereich der künstlerischen Forschung und Konzeptkunst, Collage, Performance, Installation und Interventionen im öffentlichen Raum.

Raphael Schweighauser lebt in Luzern. Der 32-Jährige schreibt hauptsächlich Kurzgeschichten und besucht derzeit den Lehrgang Literarisches Schreiben an der Schule für Angewandte Linguistik in Zürich. Falls der gebürtige Basler ausnahmsweise kein Buch zur Hand hat, keine Tasten drückt und Texte hervorbringt, arbeitet der ausgebildete Soziologe in der Raumentwicklung und beschäftigt sich mit stadtentwicklerischen Fragen.

Raphael Schweighauser lebt in Luzern. Der 32-Jährige schreibt hauptsächlich Kurzgeschichten und besucht derzeit den Lehrgang Literarisches Schreiben an der Schule für Angewandte Linguistik in Zürich. Falls der gebürtige Basler ausnahmsweise kein Buch zur Hand hat, keine Tasten drückt und Texte hervorbringt, arbeitet der ausgebildete Soziologe in der Raumentwicklung und beschäftigt sich mit stadtentwicklerischen Fragen.

Katharina Michel-Nüssli, geboren 1964, aufgewachsen in Kollbrunn im Tösstal, lebt in Amriswil, verheiratet mit Moritz, zwei ausgeflogene Kinder, Primarlehrerin, Lerntherapeutin, Jobcoach, hat ein Buch mit kurzen Texten «Sommersprossen und Kondensstreifen» geschrieben. Aktuell im Diplomlehrgang Literarisches Schreiben, SBVV, geleitet von Michèle Minelli und Peter Höner. Ich liebe das Lesen, die Natur, die Gerechtigkeit, die Musik und natürlich Menschen, die mein Leben prägen und geprägt haben.

Katharina Michel-Nüssli, geboren 1964, aufgewachsen in Kollbrunn im Tösstal, lebt in Amriswil, verheiratet mit Moritz, zwei ausgeflogene Kinder, Primarlehrerin, Lerntherapeutin, Jobcoach, hat ein Buch mit kurzen Texten «Sommersprossen und Kondensstreifen» geschrieben. Aktuell im Diplomlehrgang Literarisches Schreiben, SBVV, geleitet von Michèle Minelli und Peter Höner. Ich liebe das Lesen, die Natur, die Gerechtigkeit, die Musik und natürlich Menschen, die mein Leben prägen und geprägt haben.