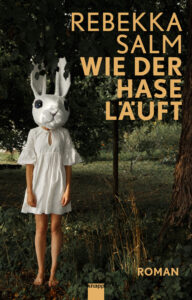

Zu glauben, die eigene Geschichte, die Geschichte der Familie, würde sich wie eine lange Kette Perle an Perle aneinandereihen, sie bestünde aus Nacherzählbarem, erliegt dem Irrtum, Geschichten wären Geschichte. Rebekka Salm erzählt von einer jungen Frau, die erkennen muss, das die Suche nach Klärung sich in einem Knoten offener Enden verstricken kann.

Was wir aus unserer Geschichte und den Geschichten unserer Ahnen mitnehmen, sind Versatzstücke. Mit der Wahrheit ist es wie mit den Sternen. Einige leuchten hell, die sehe man sofort. Andere seien zu schwach, um sie von blossem Auge sehen zu können, sagt Heinz zu Teresa, der Protagonistin in Rekekka Salms zweitem Roman „Wie der Hase läuft“. Teresa, die in Heinz Karres Brockenstube arbeitet, all den gestrandeten Dingen ein Preisschild anbringt und sie mit Geschichten belegt, Geschichten die die Dinge mit Bedeutung versehen.

Was wir aus unserer Geschichte und den Geschichten unserer Ahnen mitnehmen, sind Versatzstücke. Mit der Wahrheit ist es wie mit den Sternen. Einige leuchten hell, die sehe man sofort. Andere seien zu schwach, um sie von blossem Auge sehen zu können, sagt Heinz zu Teresa, der Protagonistin in Rekekka Salms zweitem Roman „Wie der Hase läuft“. Teresa, die in Heinz Karres Brockenstube arbeitet, all den gestrandeten Dingen ein Preisschild anbringt und sie mit Geschichten belegt, Geschichten die die Dinge mit Bedeutung versehen.

Wir interpretieren, was wir aus unserer Perspektive sehen. Wir geben Geschichten Bedeutungen, Gewicht. Teresa ahnt, dass in der Geschichten ihrer Familien schwarze Löcher jene Geschichten bedrohen, die ihr Selbstverständnis ausmachen. Nicht zuletzt darum, weil jene Menschen sterben, die erklären und klären könnten, was nie zu Ausgesprochenem wurde. So wie die Grossmutter ihres Mannes, Emma, die nach dem Tod ihres zweiten Mannes zurück in ihre Heimatstadt Amsterdam siedelte, dorthin, wo ein Mord sie einst aus ihrem Glück spülte. Teresa muss zusammen mit ihrem Mann Mirco die Wohnung der Grossmutter räumen, Zimmer voller Erinnerungen, voller Zeugnisse eines Lebens, das mit dem Tod Geschichten und Geschichte ins Vergessen reisst.

Mirkos Grossmutter Emma hatte schon vor ihrer Heirat mit ihrem Grossvater eine Geschichte. Damals gab es einen Mann, gab es Cees, mit dem sie verheiratet war. Ein versprochenes Glück, das nur ein paar Monate dauerte, bis in Cees Bäckerei 1943 ein Schuss fällt. Bis ein junger deutscher Soldat seine Walter zieht, weil Cees nicht aufhört, dieses eine Lied „Oh, du lieber Augustin“ zu singen, jenes Lied, das den Soldaten peinigt, weil es jenen Schmerz zurückbringt, vor dem er in der Uniform der Wehrmacht zu fliehen versucht. Der Soldat schiesst und Cees stirbt in den Armen seiner Frau, in Emmas Armen. Emma kommt in die Schweiz zu einer Tante, beginnt ein neues Leben, heiratet den schweigsamen Bruno, gründet eine Familie. Eine Familie, in der sich der Alp fortsetzt, ein Alp vor dem sich Teresa fürchtet, vor dem sie sich manchmal einschliesst in einem Schrank in der Brockenstube ihres Chefs. Weil der Schrank jener Ort ist, in dem sie Ordnung sucht, Erklärungen, in dem sie die Versatzstücke zuzuordnen versucht.

Wenn du wissen willst, wohin der Hase läuft, musst du wissen, aus welcher Richtung er gekommen ist, sagt sie zu ihrem Mann Mirco, der die Versessenheit seiner Frau nicht nachvollziehen kann. Ich muss Licht ins Dunkel bringen. Die Fallgruben markieren. Mirko will keine Antworten. Ihm genügen seine Ahnungen. Erst recht, weil Teresas Grossvater Wede damals im Krieg als junger Soldat in Amsterdam stationiert war. Erst recht, weil Teresa weiss, dass jener Soldat, der den ersten Mann jener Grossmutter in dessen Bäckerei in Amsterdam erschoss, den selben Namen trägt wie ihr Grossvater.

Teresa beginnt zu fragen. „Wie der Hase läuft“ erzählt Geschichten ihrer Eltern, Geschichten von Mircos Eltern, von den Grosseltern, all jener, die Spuren in ihrem Leben hinterliessen. Geschichten, die ahnen lassen, dass die Fassaden, hinter der sie sich verbergen, ganz andere Geschichten erzählen. Geschichten von Untaten, Geschichten von Entzweiung, Geschichten von Wunden. Während Rebekka Salm in ihrem Debüt „Die Dinge beim Namen“ das Geschichtengeflecht eines ganzen Dorfes in der Horizontale erzählte, ist „Wie der Hase läuft“ ein Geflecht in der Vertikalen, in der Zeit, über drei Generationen, in den Wirren der Historie, in den Leerstellen des Verborgenen. Rebekka Salms Roman ist nicht der Versuch „Licht ins Dunkel“ zu bringen, sondern die erzählte Erkenntnis, dass Wahrheit nicht zu greifen ist. Ein beeindruckender Zweitling!!

… und mindestens ein Grund für eine Reise nach Leukerbad ans Internationale Literaturfestival vom 21. – 23. Juni 2024!

Interview

Romane vermitteln, vielleicht zu oft, den Eindruck, sie würden Ordnung in Geschehnisse, in die Geschichte bringen. Aber sowohl die Historie, wie die ganz eigene Geschichte, ist die der Auslassungen, des Vergessenen, Verschwiegenen, Überblendeten. Ist „Wie der Hase läuft» die erzählte Widerlegung?

Eine Widerlegung vielleicht nicht – eher eine andere Sichtweise darauf. Oder eine Grossaufnahme des Stoffes, aus dem die vermeintliche Ordnung besteht. Ich glaube, dass wir als Menschen bestrebt sind, unser Leben und das Leben unserer Familie in eine konsistente und sinnhafte Geschichte zu verpacken. Aus diesen Geschichten wiederum konstituieren wir unser Selbstbild. Dagegen ist nichts einzuwenden. Ich selbst, mache es nicht anders. Auch ich brauche Ordnung (Daten, Namen, Erlebnisse, die alle schnurstracks und unverschnörkelt zu mir und dem heutigen Tag führen). Und doch glaube ich, dass diese Kausalitäten, die wir herstellen aus erzählten Fragmenten und Erinnerungen viel lückenhafter und viel weniger «objektiv wahr» sind, als wir uns das einzugestehen getrauen.

Sterben Menschen, sterben Ahnen, dann reissen sie Geschichten mit ins unwiederbingliche Vergessen. Selbst wenn wir in Wohnungen Verstorbener Ding für Ding in die Hand nehmen, ist ihnen die Bedeutung genommen. Erinnerungen werden zu reinem Material. Sie rematerialisieren sich. Du bist Mutter einer Tochter, Tochter einer Mutter. Ist die Art deines Erzählens die Vergewisserung, was Geschichte mit uns macht? Dass es nicht bloss die eine Sichtweise gibt? Dass es entscheidend sein kann, ob man die Fähigkeit des „Sich-hineinversetzens» erlernt?

Geschichten sind leicht und flüchtig wie Gas. So zumindest stehts im Roman «Wie der Hase läuft». Man kann sie – im Gegensatz zu den materiellen Hinterlassenschaften – schlecht greifen, nicht festhalten, ihren Wert nicht in Geld bemessen und auch nicht ihren Einfluss auf unser Selbstbild. Sind wir es, die Geschichten erfinden oder erfinden die Geschichten nicht viel eher uns? Es spielt eine Rolle, welche Geschichten meine Mutter mir erzählt hat und welche ich meiner Tochter erzähle. Es spielt eine Rolle, ob ich die Geschichten laut erzähle und mit stolzgeschwellter Brust oder ob ich sie verschämt flüstere. Es spielt eine Rolle, was man mir verschwiegen hat – aus Angst oder Unvermögen – und was ich wiederum verschweigen werde. Aber schlussendlich geht es vielleicht auch darum, dass wir lernen loszulassen und jede*r für sich die Wahrheit findet, die für sie*ihn lebbar ist.

„Die Dinge beim Namen» war ein erzähltes Netz über ein ganzes Dorf, ein Erzählen in die „Horizontale» mit punktuellen Bohrungen in die Vergangenheit. Dein zweiter Roman scheint einem vertikalen Prinzip zu folgen, einer versuchten Bohrung in die Zeit, über drei Generationen und darüber hinaus. War das das Resultat der Erkenntnis, dass ein Zweitling dem Erstling nicht einfach folgen darf?

Ich denke beim Schreiben viel weniger strategisch, als ich vielleicht müsste. Ich habe «Wie der Hase läuft» nicht in Abgrenzung zu meinem Debüt geschrieben. Sondern vielleicht eher in Ergänzung? In beiden Romanen geht es um die Macht von Geschichten und die Frage, wie sicher wir uns eigentlich sein können, dass das, was wir für die Wahrheit halten, auch wirklich wahr ist. Aber im Vordergrund stand die Lust am Schreiben einer Familiengeschichte, am Detektiv-Spiel in Raum und Zeit, am Verwirrspiel: Was ist History und was «nur» Story?

Ein Leben auf der Flucht …. Ein Leben in steter Angst, entdeckt und gefressen zu werden. Wir können dem nicht entfliehen, was wir verursachen. Weder die ProtagonistInnen in deinem raffiniert konstruierten Roman, noch wir, die wir uns den Geschichten aussetzen. Die Tatsache, dass wir gefressen werden, freut die Pharmaindustrie und TherapeutInnen aller Couleur. Wir haben es noch längst nicht geschafft, das Schweigen zu durchbrechen. Teresa muss sich selbst befreien. Belügen wir uns selbst, indem wir glauben, Ängste, Verletzungen, ein Alp liesse sich „heilen»?

Heilen finde ich ein grosses Wort und eine nicht minder grosse Aufgabe. Ich bin aber auch keine Psychotherapeutin. Vielleicht geht es mir in meiner Deutung weniger um heilen und mehr um integrieren. Es gab schlimme Erlebnisse in meiner Familie, in meiner Kindheit? Ok. Sie gehören zu mir. Es gibt Lücken in meiner Geschichte, die nicht (mehr) zu schliessen sind? Gut. Auch sie gehören zu mir. Der Stoff, aus dem mein Leben besteht, ist weit weniger heil als ich es möchte – er ist löchrig, er hat dunkle Stellen. Aber es ist eben mein Stoff.

Teresa arbeitet in einer Brockenstube. Ein Ort voller toter Erinnerungen. Sie erzählt den KundInnen in den vollgestellten Räumen Geschichten zu den Dingen, gibt ihnen Bedeutung zurück. Unsere Wohnungen, unsere Zimmer sind vollgestellt mit Erinnerungen, materialisierter Geschichten. Wenn wir sterben, ist ihnen der Zauber genommen. Aus Erinnerungen wird wieder reines Material, dass tonnenweise entsorgt wird. Brauchen wir all diese Erinnerungen, um uns zu vergegenwärtigen, um unserem Leben wenigstens den Anschein zu geben, eine Spur zu hinterlassen?

Ja. Und gleichzeitig scheint mir diese Antwort zu einfach. Wir kaufen und horten auch Dinge, weil sie schön sind. Weil wir uns daran freuen können Zeit unseres Lebens. Weil sie uns das Leben bequem machen. Weil sie die Bojen sind, die über Geschichten schaukeln, die wir gerne erzählen. Weil diese Geschichten uns an das kleine Glück erinnern – und manchmal auch an das grosse.

Rebekka Salm ist Gast am 28. Internationalen Literaturfestival in Leukerbad vom 21. – 23. Juni 2024!

Rebekka Salm, geboren 1979 in Liestal und wohnhaft in Olten, studierte Islamwissenschaften und Geschichte in Basel und Bern, arbeitet als Texterin, Moderatorin und Erwachsenenbildnerin. Mit ihrem bemerkenswerten Debütroman «Die Dinge beim Namen» (2022) schaffte sie es in die Bestsellerlisten und wurde bereits zu über hundert Lesungen eingeladen. Rebekka Salm wurde mit diversen Preisen ausgezeichnet: Förderpreise der Kantone Solothurn und Basellandschaft, Dreitannen-Förderpreis der Hans und Beatrice Maurer-Billeter-Stiftung.

Beitragsbild © Frederike Asael