Nach pandemiebedingtem Unterbruch strahlen die 44. Solothurner Literaturtage über alle Erwartungen hinaus. Ein dreitägiges Fest der Literatur, der kulturellen Vielfalt und der Freundschaften. Und fast 20000 BesucherInnen! Mag sein, es hatten alle Hunger und Durst. Es war, als würde über allem das Wort „Endlich“ stehen. Durchaus im doppelten Sinn. Zum einen war da die Freude, dass es dieses Festival in der einem so lieb gewordenen Form überhaupt wieder gegeben hat. Zum andern war man sich bewusst, dass es der äusseren Einflüsse genug gäbe, die einem solchen Festival an die Gurgel springen können.

Mag sein, es hatten alle Hunger und Durst. Es war, als würde über allem das Wort „Endlich“ stehen. Durchaus im doppelten Sinn. Zum einen war da die Freude, dass es dieses Festival in der einem so lieb gewordenen Form überhaupt wieder gegeben hat. Zum andern war man sich bewusst, dass es der äusseren Einflüsse genug gäbe, die einem solchen Festival an die Gurgel springen können.

Es war ein Fest – ein Fest des Wiedersehens, ein Fest der Begegnungen, ein Fest der Freude, ein Fest der Hoffnung, ein Fest des Buches, ein Fest der Kunst – ein Fest der Freundschaft. Und niemand hatte Lust, sich dieses Fest verderben zu lassen, schon gar nicht, wenn das Wetter zum verlässlichen Freund wird. Ich erinnere mich an Austragungen der Solothurner Literaturtage, an denen heftigst darüber diskutiert wurde, wen man versäumt habe, einzuladen, wer vergessen ging, wie gross der angerichtete Schaden sei. Diese Diskussionen fanden kaum statt, auch wenn man hätte diskutieren können.

«Ein eindrücklicher Beweis, wie klar und doch vielschichtig Lyrik sein kann, wie sehr einem Sprachkunst in Ekstase versetzen kann, wie leidenschaftlich Lyrik beim Schreiben und Lesen Lebenslust erzeugen kann!» Rolf Hermann «In der Nahaufnahme verwildern wir»

Es gab wie immer von allem einiges, von Spoken Word, zum Beispiel die junge Sarah Elena Müller, der das Publikum artig applaudierte, obwohl sie all den Gutbetuchten einen grellen Spiegel vorhielt, Lyrik wie der von Simone Lappert, die bewies, das Dichtung einen Körper zum Instrument werden lassen kann und dieses Instrument ein Stadttheater zum Wabern bringt, grosse Namen der Belletristik wie jener von Nino Haratischwili, die mit ihrer Art des Erzählens nicht nur in ihren Büchern bannt, bis hin zu Kinder- und Jugendbuchliteratur, die es meisterhaft versteht, Geschichten sinnlich werden zu lassen. Kleine Verlage und grosse, grosse Namen und unbekannte. Als Ganzes war das Programm durchaus gelungen, auch wenn der ganz grosse Gast aus Übersee, Joshua Cohen, eben preisgekrönt durch den Pulitzer-Preis, seine Teilnahme absagen musste.

Es gab wie immer von allem einiges, von Spoken Word, zum Beispiel die junge Sarah Elena Müller, der das Publikum artig applaudierte, obwohl sie all den Gutbetuchten einen grellen Spiegel vorhielt, Lyrik wie der von Simone Lappert, die bewies, das Dichtung einen Körper zum Instrument werden lassen kann und dieses Instrument ein Stadttheater zum Wabern bringt, grosse Namen der Belletristik wie jener von Nino Haratischwili, die mit ihrer Art des Erzählens nicht nur in ihren Büchern bannt, bis hin zu Kinder- und Jugendbuchliteratur, die es meisterhaft versteht, Geschichten sinnlich werden zu lassen. Kleine Verlage und grosse, grosse Namen und unbekannte. Als Ganzes war das Programm durchaus gelungen, auch wenn der ganz grosse Gast aus Übersee, Joshua Cohen, eben preisgekrönt durch den Pulitzer-Preis, seine Teilnahme absagen musste.

«Nino Haratischwili zieht mich mit in unsägliche Tiefen, überzeugt mich mit einem satten Sound, einer Vielstimmigkeit, die mich bei der Lektüre manchmal schwindlig macht.» Nino Haratischwili «Das mangelnde Licht»

Auffällig war, wie sichtbar das Aufbrechen von Grenzen war. Musik beispielsweise wird immer offensichtlicher nicht einfach zu einer Begleitung, einer Auflockerung. Vielen AutorInnen gelingt es eindrücklich, mit Musik Sinne zu öffnen, Bilder und Eindrücke zu verstärken, manchmal alleine durch die eigene Stimme, die Rhythmus und Tonalität in ganz andere Sphären hieven kann. So sah man Michael Fehr auf der Bühne des Stadttheaters sitzen und singen, ohne Begleitung, nur mit sich und seiner Stimme! Da wird jemand zu Musik! Oder in Formation, unterlegt durch einen eigentlichen Soundtrack.

Auffällig war, wie sichtbar das Aufbrechen von Grenzen war. Musik beispielsweise wird immer offensichtlicher nicht einfach zu einer Begleitung, einer Auflockerung. Vielen AutorInnen gelingt es eindrücklich, mit Musik Sinne zu öffnen, Bilder und Eindrücke zu verstärken, manchmal alleine durch die eigene Stimme, die Rhythmus und Tonalität in ganz andere Sphären hieven kann. So sah man Michael Fehr auf der Bühne des Stadttheaters sitzen und singen, ohne Begleitung, nur mit sich und seiner Stimme! Da wird jemand zu Musik! Oder in Formation, unterlegt durch einen eigentlichen Soundtrack.

Lange forderte man das Ende der klassischen „Wasserglaslesung“, schien es nicht mehr zu genügen, dass Schreibende aus ihren Werken lesen und Fragen dazu beantworten. Glücklicherweise gibt es diese noch immer, auch jene kauzigen Urgesteine der Literatur, bei denen man nie so richtig weiss, ob sie Zuhörende an der Nase herumführen oder die Performance der einzige Weg durch das Buch ist.

«Frank Heer vermischt Genre ebenso lustvoll wie Handlungsstränge. Und alles ist unterlegt vom satten Sound einer Generation, die noch glaubt, dass mit der Kraft der Musik etwas zu erreichen ist.» Frank Heer «Alice»

Auch bei den Formaten ist man selbst nach der 44. Austragungen noch immer auf der Suche nach Verbesserungen. So platzierte man die „Gratislesungen“ auf der Aussenbühne vor die breite Treppe der St. Ursenkathedrale. Was für ein Anblick, wenn bei der Lesung von Julia Weber aus ihrem Roman «Die Vermengung» auf der Treppe vor der beeindruckenden weissen Kalksteinfassade regelrechte Arenastimmung aufkommt und der Eindruck, Literatur breite sich über eine ganze Stadt aus!

«Rebecca Gislers erstaunliches Debüt verblüfft nicht durch seine Geschichte, sondern durch die Sprache, die hohe Kunst schmeichelnder Sätze, die Frische verspielter Satzkaskaden. Wer sich als literarischer Gourmet versteht, lese diesen Roman!» Rebecca Gisler «Vom Onkel»

So viele Menschen wie schon lange nicht mehr besuchten dieses Festival der geschriebenen Bilder. Der Organisation der Solothurner Literaturtage gelang das, was eigentlich nur schwer zu schaffen ist; eine repräsentative Nabelschau der CH-Literatur, angereichert mit grossen Namen aus dem Ausland. Aber es waren nicht Landesgrenzen, die man demonstrativ überschritt, sondern jene der Künste. Etwas, was angesichts der Grenzenlosigkeit in der aktuellen Geschichte Signal sein könnte.

«Ein Roman, der mir das Blut in den Kopf treibt, der mich schwindlig macht, der mich hin- und herschlägt zwischen Entsetzen, Verunsicherung und dem Schmerz darüber, in der Gegenwart der Hölle ein schönes Stück näher gekommen zu sein.» Julia von Lucadou «Tick Tack»

Wer nicht an den Solothurner Literaturtagen war – lesen Sie! Kaufen Sie Bücher! Lesen ist vielfach sinnlich. Und wenn auch kein Buch die Welt zu retten vermag; Literatur schenkt unendliche Weiten! Besuchen Sie die vielen Festivals, die übers Jahr stattfinden. An solchen Festivals, an Lesungen und Darbietungen rund um die Literatur entsteigt den Büchern der Dschinn, der fast jeden Wunsch in Erfüllung bringen kann.

«Ob nun ein simpler Eingriff im Kopf direkt, mit Medikamenten, eine politische oder gar militärische Operation. Meret begehrt auf, in ihrem Innern, gegen Aussen. „Ein simpler Eingriff“ ist die Emanzipationsgeschichte einer jungen Frau in den Machtstrukturen der Gesellschaft, der Tradition, der Geschichte.» Yael Inokai «Ein simpler Eingriff»

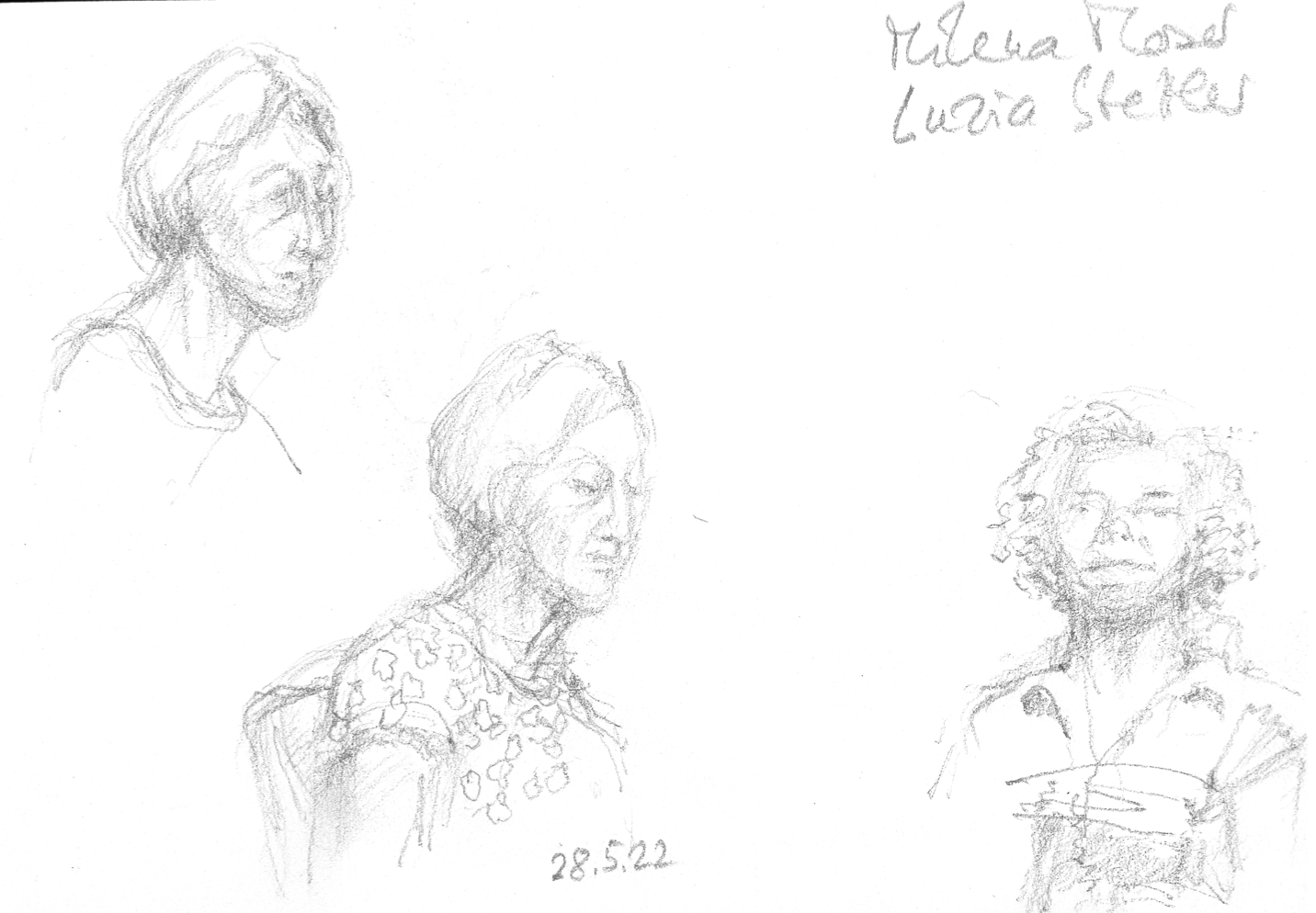

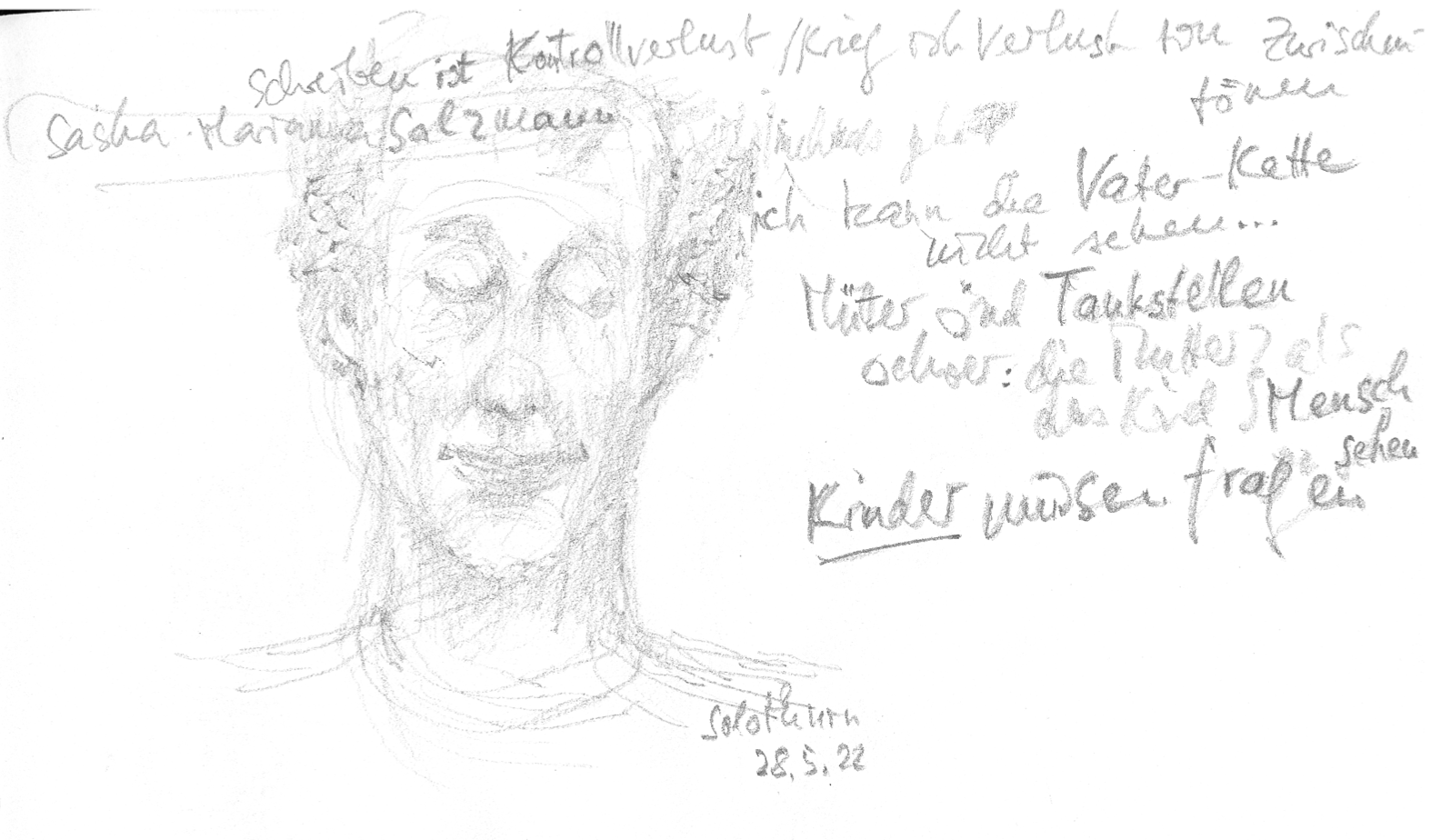

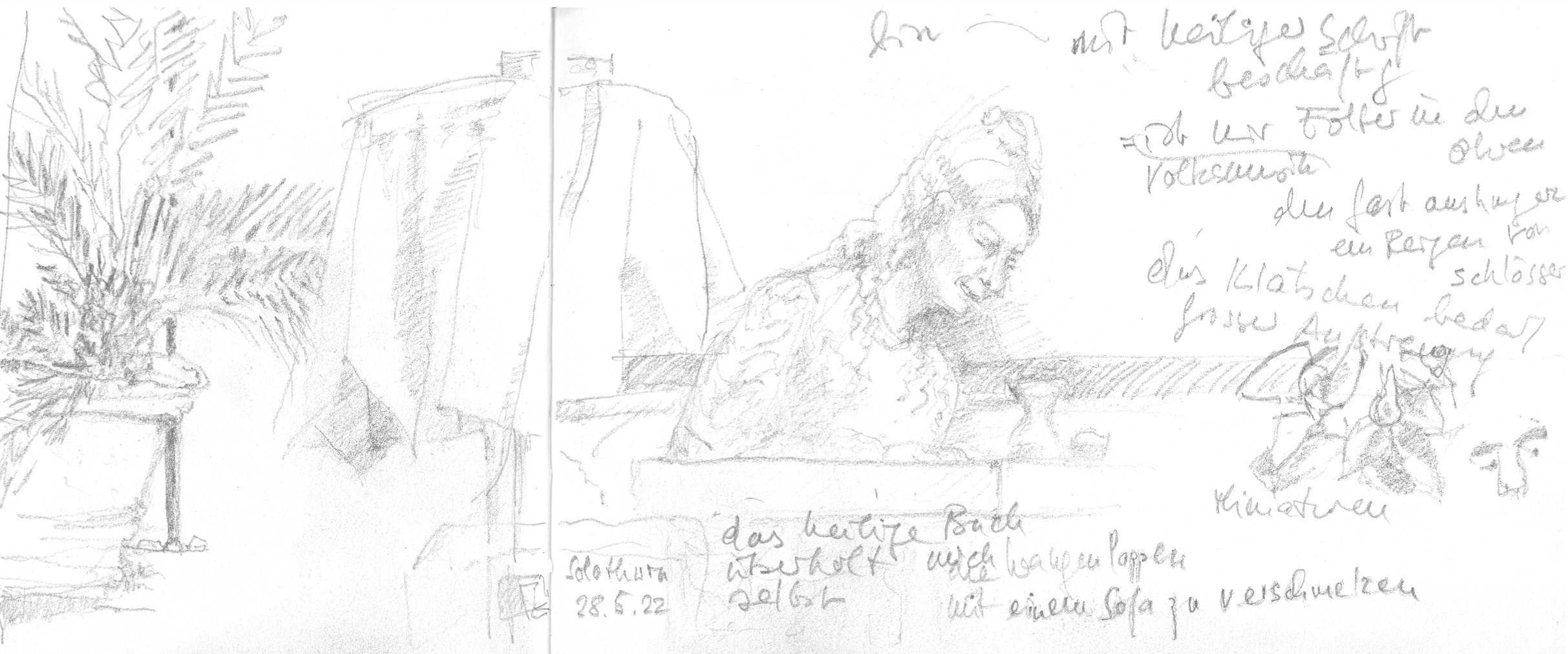

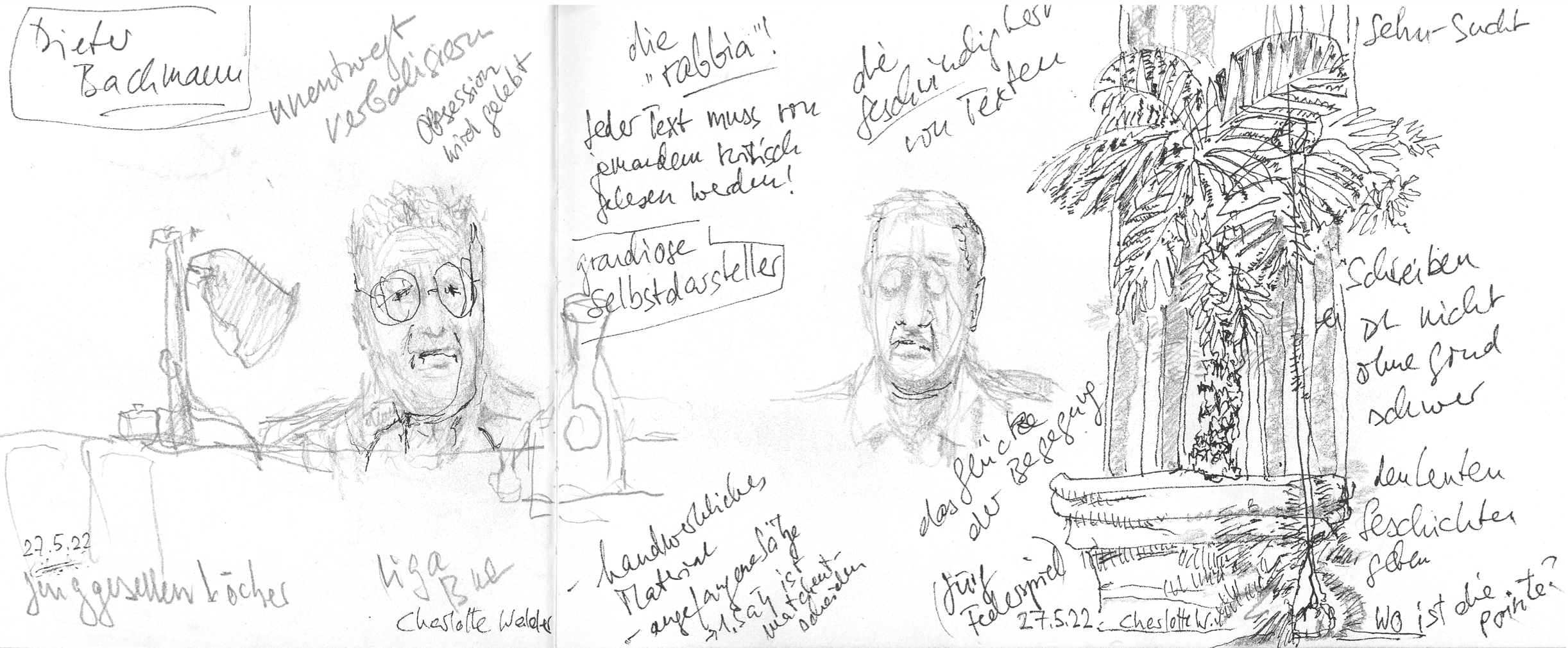

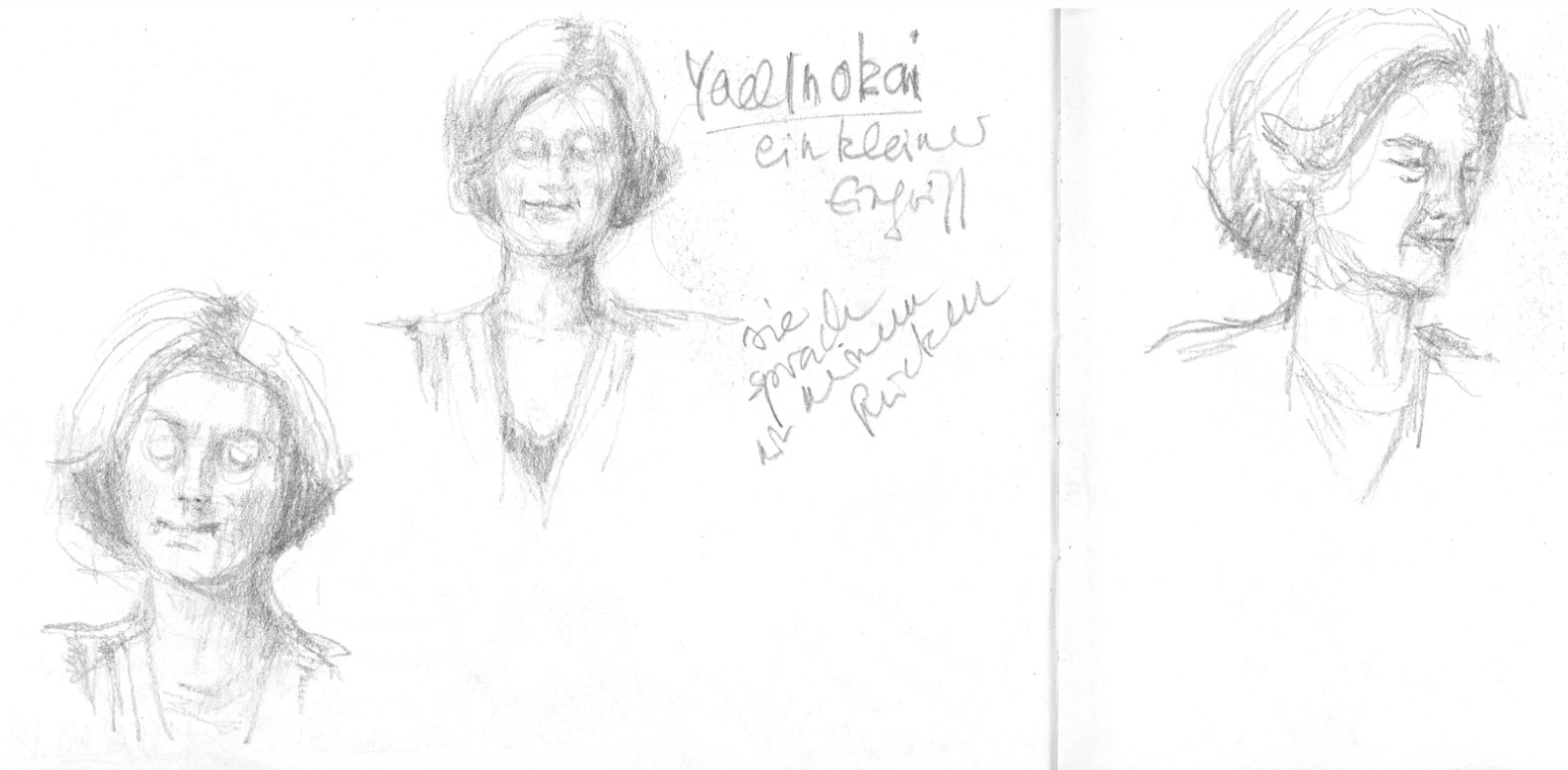

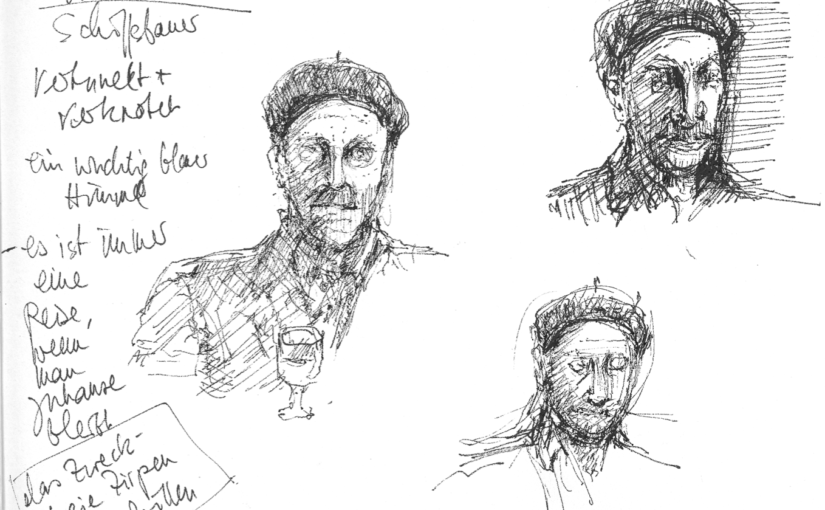

An einer Lesung von Urs Mannhart aus seinem hellsichtigen Roman „Gschwind oder Das mutmasslich zweckfreie Zirpen der Grillen“, sass eine Frau neben mir, die während der Lesung zeichnete. Die hier wiedergegebenen Zeichnungen sind ein Geschenk der Zeichnerin Charlotte Walder, entspringen einer spontanen Begegnung und symbolisieren wunderbar, was ein solches Festival leisten kann: Viel mehr als Berührungen!

«Urs Mannharts neuer Roman „Gschwind oder Das mutmasslich zweckfreie Zirpen der Grillen“ schlägt mir arg in die Kniekehlen. Ein Roman über die mutmassliche Unvernunft des Menschen.» Urs Mannhart „Gschwind oder Das mutmasslich zweckfreie Zirpen der Grillen“

Reservieren Sie sich den 19. bis 21. Mai 2023!

(Eingefügt in den Text sind all jene Rezensionen auf literaturblatt.ch, die mit den AutorInnen an den 44. Literaturtagen in Solothurn korrespondieren.)

So deplatziert und morbid mir der Ort Leukerbad mit jedem Jahr sauer aufschlägt, mit seiner Anhäufung von leerem Raum, Plastiktischtüchern, russisch sprechendem Personal und Einmannmusikunterhaltung unter meinem Hotelzimmer, so beeindruckend war die Gewalt der Bergkulisse und die der Sprache. Schon erstaunlich, was Hans Ruprecht und Anna Kulp, die Leiter des Festivals, in Leukerbad zu konzentrieren vermögen – und ganz offensichtlich nicht nur zur Freude des angereisten Publikums. Ich freue mich schon jetzt auf den kommenden Literaturhochsommer 2017 in Leukerbad.

So deplatziert und morbid mir der Ort Leukerbad mit jedem Jahr sauer aufschlägt, mit seiner Anhäufung von leerem Raum, Plastiktischtüchern, russisch sprechendem Personal und Einmannmusikunterhaltung unter meinem Hotelzimmer, so beeindruckend war die Gewalt der Bergkulisse und die der Sprache. Schon erstaunlich, was Hans Ruprecht und Anna Kulp, die Leiter des Festivals, in Leukerbad zu konzentrieren vermögen – und ganz offensichtlich nicht nur zur Freude des angereisten Publikums. Ich freue mich schon jetzt auf den kommenden Literaturhochsommer 2017 in Leukerbad. Radio Rotten Kurzinterview

Radio Rotten Kurzinterview

geln». Eine denkwürdige Veranstaltung, ein Gefäss aber, dass trotz Bedauern keinen Platz mehr im neuen Programm fand. Obwohl ich Lesungen schätze, verraten Gespräche viel mehr, sowohl über das Buch wie über Autorinnen und Autoren, erst recht dann, wenn die Beteiligten zur Konfrontation bereit sind.

geln». Eine denkwürdige Veranstaltung, ein Gefäss aber, dass trotz Bedauern keinen Platz mehr im neuen Programm fand. Obwohl ich Lesungen schätze, verraten Gespräche viel mehr, sowohl über das Buch wie über Autorinnen und Autoren, erst recht dann, wenn die Beteiligten zur Konfrontation bereit sind. erzählt die Geschichte eines Folterchefs, dem die Fähigkeit zur Empathie gänzlich fehlt. Ein Fehlen, dass diesen zum Meister macht. Andersen ist Geburtshelfer der Wahrheit, weil die Wahrheit stets Last ist, die man mit sich herumträgt und doch viel lieber los sein will. Es sei viel interessanter, eine Figur zu erfinden, die weit von ihm entfernt sei. Der Roman wurde zu einer Versuchsanordnung mit der Frage: Wenn es frühere Leben gibt, was wäre, wenn man sich an sie erinnern würde? Das Böse aus der Geisterbahnperspektive ist interessanter als das Gute. (Der verschmitzt, verschwörerische Blick zu seiner Frau, während der Schauspieler Michael Neuenschwander Passagen aus seinem Roman liest.) Lewinsky spielt mit Bildern, mit dem Schauer des Bösen. «Ganz im Gegensatz zu allen anderen Büchern, die ich schrieb, war die Figur dieses Romans mit einem Mal da und zwang mich zu schreiben. Und mit dem Schreiben entwickelte sich die Geschichte, die keine Botschaft haben muss, beim Leser aber etwas auslösen soll. Was, das kann ich nicht bestimmen, nur hoffen, das es passiert.»

erzählt die Geschichte eines Folterchefs, dem die Fähigkeit zur Empathie gänzlich fehlt. Ein Fehlen, dass diesen zum Meister macht. Andersen ist Geburtshelfer der Wahrheit, weil die Wahrheit stets Last ist, die man mit sich herumträgt und doch viel lieber los sein will. Es sei viel interessanter, eine Figur zu erfinden, die weit von ihm entfernt sei. Der Roman wurde zu einer Versuchsanordnung mit der Frage: Wenn es frühere Leben gibt, was wäre, wenn man sich an sie erinnern würde? Das Böse aus der Geisterbahnperspektive ist interessanter als das Gute. (Der verschmitzt, verschwörerische Blick zu seiner Frau, während der Schauspieler Michael Neuenschwander Passagen aus seinem Roman liest.) Lewinsky spielt mit Bildern, mit dem Schauer des Bösen. «Ganz im Gegensatz zu allen anderen Büchern, die ich schrieb, war die Figur dieses Romans mit einem Mal da und zwang mich zu schreiben. Und mit dem Schreiben entwickelte sich die Geschichte, die keine Botschaft haben muss, beim Leser aber etwas auslösen soll. Was, das kann ich nicht bestimmen, nur hoffen, das es passiert.»

njährige Leonhard allein im Haus seiner Eltern. Am Neujahrsmorgen kommt das Leben dann einfach zu ihm: Eine fremde Frau schläft auf dem Boden in der Diele. In der nächsten Nacht schläft Leonhard mit ihr im Gästezimmer. Emilie und Maria hingegen, beide über siebzig, sind unternehmungslustig, wenn auch den Ereignissen auf ihrer Reise in ein tschechisches Kurhotel nicht mehr ganz gewachsen. War es wirklich ein Klavierlehrer, der sie dorthin fuhr, und hat er tatsächlich betrunken die Nacht im Bett zwischen den alten Damen verbracht?

njährige Leonhard allein im Haus seiner Eltern. Am Neujahrsmorgen kommt das Leben dann einfach zu ihm: Eine fremde Frau schläft auf dem Boden in der Diele. In der nächsten Nacht schläft Leonhard mit ihr im Gästezimmer. Emilie und Maria hingegen, beide über siebzig, sind unternehmungslustig, wenn auch den Ereignissen auf ihrer Reise in ein tschechisches Kurhotel nicht mehr ganz gewachsen. War es wirklich ein Klavierlehrer, der sie dorthin fuhr, und hat er tatsächlich betrunken die Nacht im Bett zwischen den alten Damen verbracht?