Rom 1933. Felka Platek (1899) und Felix Nussbaum (1904), beide junge Künstler, sind Gäste in der Villa Massimo, die im gleichen Jahr von Reichspropagandaminister Josef Goebbels besucht wurde, um unmissverständlich klarzumachen, wem Kunst und Kultur in den kommenden tausend Jahren zu dienen hatte.

Als ein anderer deutscher Maler, ebenfalls Gast in der Künstlervilla in Rom, Hans Hubertus von Merveldt Felix Nussbaum in seiner Verachtung vor Zeugen mit Fäusten niederschlägt, braucht es keine Interpretation, um die Zeichen der Zeit zu verstehen. Felix und Felka sind Juden – und Rom und Italien mit Benito Mussolini ein Bruderstaat Nazideutschlands.

Nicht nur für die beiden jungen Künstler beginnt eine unruhige, ungewisse Zeit, eine ungewisse Reise durch Europa, eine Reise, die immer mehr zur Flucht wird. «Felix und Felka» ist der Roman einer Emigration, die es nicht schafft, den Abstand zum Bösen, zum Schrecken, zum Tod genug gross werden zu lassen. Der Roman einer Flucht nach innen, den Kampf gegen immer unmöglicher werdende Sachzwänge, die das Paar aber immer näher aneinander schweisst.

Hans Joachim Schädlich erzählt fast nur in direkter Rede, gibt seinem Roman dadurch etwas dokumentarisches. Man glaubt während des Lesens je länger je intensiver, die Stimmen der beiden zu hören. Das Geschehen, das Erzählen ist auf das Wesentlichste konzentriert. Was wie Szenen chronisch aneinandergereiht ist, sind Schlaglichter in ein aufgeschrecktes Leben zu zweit, dessen Enge und Düsterniss immer aufsässiger werden.

Das Buch ohne Schutzumschlag, in goldfarbenes Leinen gefasst und schwarz  geprägtem Titel ist wie eine mit Seiten gefüllte Gedenktafel wider das Vergessen. Genau jetzt, wo sich vom Volk gewählte Politikerinnen und Politiker um historische Verantwortung drücken, Argumentationen selbst im deutschen Bundestag immer mehr jener von damals ähneln, in Europa, wo Fremdenfeindlichkeit und Abschottung zu Eckpfeilern von Politik werden und sich kaum mehr jemand traut, offen Opposition zu ergreifen, weil man Wählerstimmen verlieren könnte, in einer Zeit, in der ganze Städte in Deutschland im Würgegriff Rechtsradikaler zittern, ist ein solches Buch wichtiges Mahnmal. Auch wenn es von jenen Blinden nicht gelesen wird.

geprägtem Titel ist wie eine mit Seiten gefüllte Gedenktafel wider das Vergessen. Genau jetzt, wo sich vom Volk gewählte Politikerinnen und Politiker um historische Verantwortung drücken, Argumentationen selbst im deutschen Bundestag immer mehr jener von damals ähneln, in Europa, wo Fremdenfeindlichkeit und Abschottung zu Eckpfeilern von Politik werden und sich kaum mehr jemand traut, offen Opposition zu ergreifen, weil man Wählerstimmen verlieren könnte, in einer Zeit, in der ganze Städte in Deutschland im Würgegriff Rechtsradikaler zittern, ist ein solches Buch wichtiges Mahnmal. Auch wenn es von jenen Blinden nicht gelesen wird.

Felix und Felka waren aufstrebende Künstler. Beide starben 1944 in den Gaskammern von Auschwitz. 1942 festgenommen wie Verbrecher, verraten von einem jüdischen Kollaborateur, vernichtet wie Hunderttausende anderer, die es aus meist ganz profanen Gründen nicht geschafft hatten, ihr Deutschland «rechtzeitig» zu verlassen.

«Felix und Fleka» ist mit grössmöglicher Sachlichkeit erzählt. Ihrer beider Odyssee von Rom über Paris und Ostende nach Brüssel ist die eine rast- und aussichtsloser Flucht zweier Menschen, die es wie viele andere nicht fasssen konnten, was mit und in ihrer Heimat geschieht. Alles in ihrem Leben ordnete sich zweier Bewegungen unter; der Flucht und ihrer Kunst. Alles, wonach der Mensch heute zu streben scheint; Genuss, Wohlstand, Sicherheit und Selbstbestimmung war für Juden und andere Volks- und Glaubensgruppen damals, vor nur einem Menschenleben, schlicht inexistent.

Als Ende September die deutsche Wehrmacht Polen überrannte, die Heimat Felkas, die wenige Monate zuvor Felix geheiratet hatte, spricht aller Schmerz aus ganz wenig:

«Es ist Krieg, Felka!»

«Mein armes Polen.»

«Mein verfluchtes Deutschland!»

Zu hoffen ist, dass Stimmen wie jene von Hans Joachim Schädlich in den Fluten von Oberflächlichkeit und gedrucktem Schrott die ihnen gebührende Aufmerksamkeit finden!

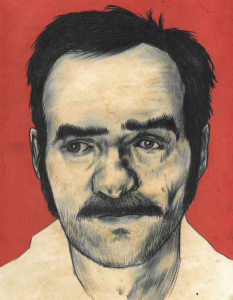

Hans Joachim Schädlich, 1935 in Reichenbach im Vogtland geboren, arbeitete an der Akademie der Wissenschaften in Ost-Berlin, bevor er 1977 in die Bundesrepublik übersiedelte. Für sein Werk bekam er viele Auszeichnungen, u. a. den Heinrich-Böll-Preis, Hans-Sahl-Preis, Kleist-Preis, Schiller-Gedächtnispreis, Lessing-Preis, Bremer Literaturpreis, Berliner Literaturpreis und Joseph-Breitbach-Preis. 2014 erhielt er für seine schriftstellerische Leistung und sein politisches Engagement das Bundesverdienstkreuz. Zuletzt veröffentlichte er die Novelle «Sire, ich eile. Voltaire bei Friedrich II.» und den Roman «Narrenleben» – «ein historisches Panorama von vibrierender Intensität» (Deutschlandradio Kultur). Hans Joachim Schädlich lebt in Berlin.

Hans Joachim Schädlich, 1935 in Reichenbach im Vogtland geboren, arbeitete an der Akademie der Wissenschaften in Ost-Berlin, bevor er 1977 in die Bundesrepublik übersiedelte. Für sein Werk bekam er viele Auszeichnungen, u. a. den Heinrich-Böll-Preis, Hans-Sahl-Preis, Kleist-Preis, Schiller-Gedächtnispreis, Lessing-Preis, Bremer Literaturpreis, Berliner Literaturpreis und Joseph-Breitbach-Preis. 2014 erhielt er für seine schriftstellerische Leistung und sein politisches Engagement das Bundesverdienstkreuz. Zuletzt veröffentlichte er die Novelle «Sire, ich eile. Voltaire bei Friedrich II.» und den Roman «Narrenleben» – «ein historisches Panorama von vibrierender Intensität» (Deutschlandradio Kultur). Hans Joachim Schädlich lebt in Berlin.

geniesst, was einem nur noch die Natur geben kann; «Frieden». Umgeben von Menschen, die genau spüren, dass eine neue Zeitrechnung begonnen hat: Karl König, ein Schriftsteller, der an seinen Fähigkeiten zweifelt. Eine Wahrsagerin, die aus den Händen die Zukunft liest der Missachtung verzweifelt. Pepi, die einmal mit einem Christen liiert war und in diesem besonderen Sommer auf Männerschau ist. Der Einbeinige, der sein Bein im letzten Weltkrieg verlor oder Doktor Zajger, der sich nur hier am Fluss vor seiner Arbeit retten kann.

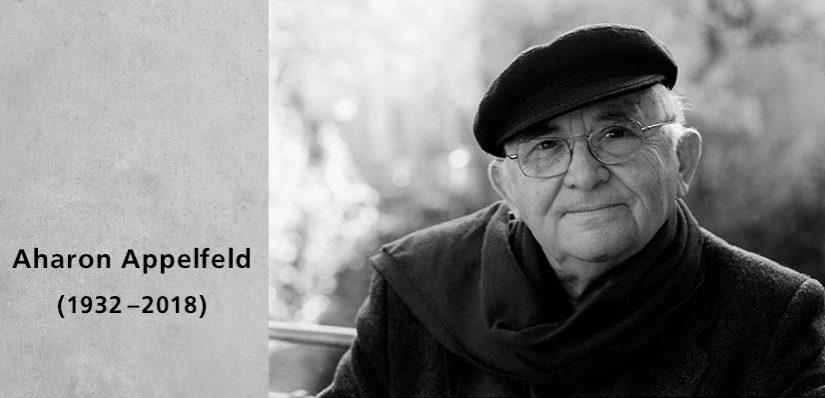

geniesst, was einem nur noch die Natur geben kann; «Frieden». Umgeben von Menschen, die genau spüren, dass eine neue Zeitrechnung begonnen hat: Karl König, ein Schriftsteller, der an seinen Fähigkeiten zweifelt. Eine Wahrsagerin, die aus den Händen die Zukunft liest der Missachtung verzweifelt. Pepi, die einmal mit einem Christen liiert war und in diesem besonderen Sommer auf Männerschau ist. Der Einbeinige, der sein Bein im letzten Weltkrieg verlor oder Doktor Zajger, der sich nur hier am Fluss vor seiner Arbeit retten kann. Aharon Appelfeld, 1932 in Jadowa in der rumänischen Bukowina geboren und 2018 bei Tel Aviv gestorben, zählt zu den bedeutendsten Schriftstellern Israels und zugleich «zu den großen Erzählern Osteuropas» (Imre Kertész). Nach Verfolgung und Krieg, die er im Ghetto, im Lager, dann in den ukrainischen Wäldern und als Küchenjunge der Roten Armee überlebte, kam er 1946 nach Palästina. In Israel wurde er später Professor für Literatur. Seine hochgelobten Romane und Erinnerungen wurden in fünfunddreissig Sprachen übersetzt, auf Deutsch erschienen zuletzt «Meine Eltern», «Ein Mädchen nicht von dieser Welt» und «Auf der Lichtung». Über Aharon Appelfeld, der unter anderem mit dem Prix Médicis und dem Nelly-Sachs-Preis ausgezeichnet wurde, sagte Philip Roth: «So einzigartig wie das, worüber er schreibt, ist Appelfelds Sprache.»

Aharon Appelfeld, 1932 in Jadowa in der rumänischen Bukowina geboren und 2018 bei Tel Aviv gestorben, zählt zu den bedeutendsten Schriftstellern Israels und zugleich «zu den großen Erzählern Osteuropas» (Imre Kertész). Nach Verfolgung und Krieg, die er im Ghetto, im Lager, dann in den ukrainischen Wäldern und als Küchenjunge der Roten Armee überlebte, kam er 1946 nach Palästina. In Israel wurde er später Professor für Literatur. Seine hochgelobten Romane und Erinnerungen wurden in fünfunddreissig Sprachen übersetzt, auf Deutsch erschienen zuletzt «Meine Eltern», «Ein Mädchen nicht von dieser Welt» und «Auf der Lichtung». Über Aharon Appelfeld, der unter anderem mit dem Prix Médicis und dem Nelly-Sachs-Preis ausgezeichnet wurde, sagte Philip Roth: «So einzigartig wie das, worüber er schreibt, ist Appelfelds Sprache.»

hoffen und leben lässt. Aber trotz Versprechen bleiben die beiden Kinder abends allein und für unendlich lange auf sich gestellt. Nur ein Mädchen rettet sie unter Lebensgefahr bis in den Winter. Vor unsäglich dunklem Hintergrund erzählt der grosse jüdische Schriftsteller, wie glasklar die Welt in Kinderseelen sein kann, auch wenn Angst und Verzweiflung Gründe genug wären, Hoffnung und Leben verlieren zu wollen. Aharon Appelfeld, 1932 geboren, selbst als Junge in den ukrainischen Wäldern ein einsames Versteck vor den Schrecken des Krieges gefunden, schrieb eine eindringliche Geschichte über Mut, Liebe und Freundschaft. Ein trotz des Schreckens durch und durch poetisches Buch. Jedes seiner Bücher ist eine Offenbarung, eine Hymne darauf, was der Schrecken so leicht vergessen lässt.

hoffen und leben lässt. Aber trotz Versprechen bleiben die beiden Kinder abends allein und für unendlich lange auf sich gestellt. Nur ein Mädchen rettet sie unter Lebensgefahr bis in den Winter. Vor unsäglich dunklem Hintergrund erzählt der grosse jüdische Schriftsteller, wie glasklar die Welt in Kinderseelen sein kann, auch wenn Angst und Verzweiflung Gründe genug wären, Hoffnung und Leben verlieren zu wollen. Aharon Appelfeld, 1932 geboren, selbst als Junge in den ukrainischen Wäldern ein einsames Versteck vor den Schrecken des Krieges gefunden, schrieb eine eindringliche Geschichte über Mut, Liebe und Freundschaft. Ein trotz des Schreckens durch und durch poetisches Buch. Jedes seiner Bücher ist eine Offenbarung, eine Hymne darauf, was der Schrecken so leicht vergessen lässt. dass etwas anders ist: Hinter den Sommerfreuden, den Badeausflügen und Liebeleien geht die Welt, die alle kennen, zu Ende. Einige reisen früher ab, andere verdrängen die Nachrichten aus dem Westen. Spannungen bleiben nicht aus, auch nicht zwischen den Eltern, der Mutter, die Romane liest, an Gott glaubt und an das Gute, und dem Vater, dem Ingenieur, der alles rational und pessimistisch sieht. Als die Familie in die Stadt aufbricht, überfällt Erwin die Furcht. In der Schule wurde er geschlagen und als «Saujude» beschimpft – und er beginnt zu ahnen, dass an den unterschiedlichen Haltungen seiner Eltern noch viel mehr hängt: die Zukunft, das Überleben.

dass etwas anders ist: Hinter den Sommerfreuden, den Badeausflügen und Liebeleien geht die Welt, die alle kennen, zu Ende. Einige reisen früher ab, andere verdrängen die Nachrichten aus dem Westen. Spannungen bleiben nicht aus, auch nicht zwischen den Eltern, der Mutter, die Romane liest, an Gott glaubt und an das Gute, und dem Vater, dem Ingenieur, der alles rational und pessimistisch sieht. Als die Familie in die Stadt aufbricht, überfällt Erwin die Furcht. In der Schule wurde er geschlagen und als «Saujude» beschimpft – und er beginnt zu ahnen, dass an den unterschiedlichen Haltungen seiner Eltern noch viel mehr hängt: die Zukunft, das Überleben.

Welt hätte erzählen, erinnern können. Nur eine Rechnung mit Mahnung wegen einer unbezahlten Reparatur einer Trompete bleibt. Bride, die nicht einmal wusste, dass Brooker Trompete spielt, macht sich mit der Rechnung auf die Suche nach Brooker, dem Einzigen in ihrem unruhigen Leben, der ihr zuhörte. Ihren Ex Brooker, den sie wie alles in ihrem Leben instrumentalisierte, zu einem Gegenstand der Unterhaltung machte, bei dem sie stets das Zentrum blieb, der Stern, um den sich alles drehte. Irgendwie hält Bride ihr Leben stets unter Kontrolle, bis sie mit ihrem Jaguar irgendwo im amerikanischen Nirgendwo gegen einen Baum kracht und nichts mehr so ist, wie es einmal war.

Welt hätte erzählen, erinnern können. Nur eine Rechnung mit Mahnung wegen einer unbezahlten Reparatur einer Trompete bleibt. Bride, die nicht einmal wusste, dass Brooker Trompete spielt, macht sich mit der Rechnung auf die Suche nach Brooker, dem Einzigen in ihrem unruhigen Leben, der ihr zuhörte. Ihren Ex Brooker, den sie wie alles in ihrem Leben instrumentalisierte, zu einem Gegenstand der Unterhaltung machte, bei dem sie stets das Zentrum blieb, der Stern, um den sich alles drehte. Irgendwie hält Bride ihr Leben stets unter Kontrolle, bis sie mit ihrem Jaguar irgendwo im amerikanischen Nirgendwo gegen einen Baum kracht und nichts mehr so ist, wie es einmal war. Toni Morrison wurde am 18.2.1931 in Lorain, Ohio, USA, als zweites von vier Kindern eines schwarzen Arbeiterehepaares geboren. Erste Erfahrungen mit dem Südstaaten-Rassismus während einer Tournee als Mitglied der Universitätstheatergruppe. 1970 Debüt als Romanautorin. Zu ihren bedeutendsten Werken zählen u. a «Sehr blaue Augen», «Solomons Lied» «Menschenkind», «Jazz», «Paradies» und die Essaysammlung «Im Dunkeln spielen» über die Antinomien von weißer und schwarzer Kultur. Sie zählt seit langem zur Garde der bedeutendsten Autoren Amerikas. 1993 erhielt sie den Nobelpreis für Literatur.Übersetzt wurde «Gott, hilf dem Kind» von Thomas Piltz, freier Fotograf und Übersetzer.

Toni Morrison wurde am 18.2.1931 in Lorain, Ohio, USA, als zweites von vier Kindern eines schwarzen Arbeiterehepaares geboren. Erste Erfahrungen mit dem Südstaaten-Rassismus während einer Tournee als Mitglied der Universitätstheatergruppe. 1970 Debüt als Romanautorin. Zu ihren bedeutendsten Werken zählen u. a «Sehr blaue Augen», «Solomons Lied» «Menschenkind», «Jazz», «Paradies» und die Essaysammlung «Im Dunkeln spielen» über die Antinomien von weißer und schwarzer Kultur. Sie zählt seit langem zur Garde der bedeutendsten Autoren Amerikas. 1993 erhielt sie den Nobelpreis für Literatur.Übersetzt wurde «Gott, hilf dem Kind» von Thomas Piltz, freier Fotograf und Übersetzer.

Die Literatur riss in Leukerbad den Himmel auf!

Die Literatur riss in Leukerbad den Himmel auf! spielte, sang und las aus seinem neuen und ersten Roman «Die Wiedergeburt der Ameisen», in dem er die Geschichte seiner Familie mit der seines Heimatlandes verknüpft, das ihn verstossen hat. Er, der kaum je wieder einen Fuss in sein Heimatland setzen wird, las, während auf dem Platz draussen chinesische Touristen vorbeiflanieren.

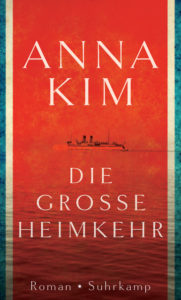

spielte, sang und las aus seinem neuen und ersten Roman «Die Wiedergeburt der Ameisen», in dem er die Geschichte seiner Familie mit der seines Heimatlandes verknüpft, das ihn verstossen hat. Er, der kaum je wieder einen Fuss in sein Heimatland setzen wird, las, während auf dem Platz draussen chinesische Touristen vorbeiflanieren. 100 Jahre Geschichte eines Landes, das kaum je in den Fokus Europas gerät. Ein Epos über die Folgen der Teilung der koreanischen Halbinsel, eine Spionagegeschichte und gleichzeitig ein politischer und historischer Roman multipliziert mit einer ménage à trois, die zwischen die Fronten gerät. Ein Roman mit gewaltiger und überzeugender Sogkraft. Ein Soziogramm der Lügen und Illusionen. Anna Kim ist in Südkorea geboren, dort aber weder zuhause noch beheimatet. Erstaunlich genug, dass sie immer und immer wieder als Südkoreanerin genannt wird, obwohl sie sich dezidiert gegen eine verortete Heimat ausspricht. Trotzdem beschäftigt sich die Autorin mit der Geschichte ihres Herkunftslandes, den Auswüchsen des kalten Krieges in Südostasien im Willen,

100 Jahre Geschichte eines Landes, das kaum je in den Fokus Europas gerät. Ein Epos über die Folgen der Teilung der koreanischen Halbinsel, eine Spionagegeschichte und gleichzeitig ein politischer und historischer Roman multipliziert mit einer ménage à trois, die zwischen die Fronten gerät. Ein Roman mit gewaltiger und überzeugender Sogkraft. Ein Soziogramm der Lügen und Illusionen. Anna Kim ist in Südkorea geboren, dort aber weder zuhause noch beheimatet. Erstaunlich genug, dass sie immer und immer wieder als Südkoreanerin genannt wird, obwohl sie sich dezidiert gegen eine verortete Heimat ausspricht. Trotzdem beschäftigt sich die Autorin mit der Geschichte ihres Herkunftslandes, den Auswüchsen des kalten Krieges in Südostasien im Willen,  diesen Konflikt zu verstehen. «Wie schreibe ich über Vergangenes und Geschichte? Reine Beschreibung reicht mir nicht aus, auch wenn ich mit Recherche tief ins Geschehen eingedrungen bin.» Eine mitreissende Geschichte um Freundschaft, Loyalität, Verrat und das unmögliche Leben in der Diktatur.

diesen Konflikt zu verstehen. «Wie schreibe ich über Vergangenes und Geschichte? Reine Beschreibung reicht mir nicht aus, auch wenn ich mit Recherche tief ins Geschehen eingedrungen bin.» Eine mitreissende Geschichte um Freundschaft, Loyalität, Verrat und das unmögliche Leben in der Diktatur. Georgi Gospodinov ist der grosse Autor der bulgarischen Literatur. Sein viertes bei Droschl auf deutsch erschienene Buch ist eine Sammlung von Erzählungen. «8 Minuten und 19 Sekunden», die Erzählung die dem Buch den Titel gibt, dauert es, bis das Licht von der Sonne die Erde trifft. Genau so viel Zeit, wie Gerogi Gospodinov dem Leser der Geschichte einräumt, um sich mit seinen gleichsam spielerischen wie apokalyptischen Spielereien auseinanderzusetzen. Vielleicht ein Markenzeichen des Autors, der sich gerne der Faszination der Apokalypse hingibt, ohne literarisch der in Mode geratenen Dystopie zu

Georgi Gospodinov ist der grosse Autor der bulgarischen Literatur. Sein viertes bei Droschl auf deutsch erschienene Buch ist eine Sammlung von Erzählungen. «8 Minuten und 19 Sekunden», die Erzählung die dem Buch den Titel gibt, dauert es, bis das Licht von der Sonne die Erde trifft. Genau so viel Zeit, wie Gerogi Gospodinov dem Leser der Geschichte einräumt, um sich mit seinen gleichsam spielerischen wie apokalyptischen Spielereien auseinanderzusetzen. Vielleicht ein Markenzeichen des Autors, der sich gerne der Faszination der Apokalypse hingibt, ohne literarisch der in Mode geratenen Dystopie zu  verfallen. Seine Geschichten entspringen einer Mischung aus Melancholie und Humor, Absurdem und den Erfahrungen aus der bulgarischen Diktatur. Georgi Gospodinov verknüpft Wahrnehmungen, Empfindungen auf seine ganz eigene Art. Für mich eine grosse Entdeckung und ein Versprechen: Höchster Lesegenuss!

verfallen. Seine Geschichten entspringen einer Mischung aus Melancholie und Humor, Absurdem und den Erfahrungen aus der bulgarischen Diktatur. Georgi Gospodinov verknüpft Wahrnehmungen, Empfindungen auf seine ganz eigene Art. Für mich eine grosse Entdeckung und ein Versprechen: Höchster Lesegenuss! John Wray. Ein durch und durch amerikanischer Autor, der 2007 vom Literaturmagazin «Granta» unter die 20 besten jungen US-Autoren gewählt wurde. Aber er spricht deutsch und wird in diesem Sommer in der Arena des Bachmann-Preisschreibens in Klagenfurt mit einem deutschen Text antreten. Ein Amerikaner mit österreichischen Wurzeln und kärntner Akzent. So verzwickt seine Herkunft, so verzahnt sein Roman; eine historisch eingebettete Familiengeschichte über ein ganzes Jahrhundert, wissenschaftliche Einsprengsel über Physik und die Produktion eingelegter Gurken bis hin zum bewusst «schlechten» Science- Fiction und kruden, sektiererischen Verschwörungstheorien. Ein Erzähler, der sich in einer Zeitblase wiederfindet, in der Wohnung seiner schrägen Zwillingstanten, die Tonnen von Zeitungen und anderem Strandgut

John Wray. Ein durch und durch amerikanischer Autor, der 2007 vom Literaturmagazin «Granta» unter die 20 besten jungen US-Autoren gewählt wurde. Aber er spricht deutsch und wird in diesem Sommer in der Arena des Bachmann-Preisschreibens in Klagenfurt mit einem deutschen Text antreten. Ein Amerikaner mit österreichischen Wurzeln und kärntner Akzent. So verzwickt seine Herkunft, so verzahnt sein Roman; eine historisch eingebettete Familiengeschichte über ein ganzes Jahrhundert, wissenschaftliche Einsprengsel über Physik und die Produktion eingelegter Gurken bis hin zum bewusst «schlechten» Science- Fiction und kruden, sektiererischen Verschwörungstheorien. Ein Erzähler, der sich in einer Zeitblase wiederfindet, in der Wohnung seiner schrägen Zwillingstanten, die Tonnen von Zeitungen und anderem Strandgut  sammeln. Grotesk, skurril und kompliziert, aber nie unübersichtlich, wabernd in einem natürlichen Chaos, mit Absicht weit weg aller unnatürlichen Chronologie. Ein Buch, dem ich den Spass des Autors auf jeder Seite «anhöre». John Wray, ein ausserordentlich begnadeter Geschichtenerzähler mit cineastischem Blick und liebevollem, schrulligem Witz. Und wenn er liest, wünscht man dem fabulierenden Erzähler, dass die Verpflichtung des Vorlesens nie endet würde.

sammeln. Grotesk, skurril und kompliziert, aber nie unübersichtlich, wabernd in einem natürlichen Chaos, mit Absicht weit weg aller unnatürlichen Chronologie. Ein Buch, dem ich den Spass des Autors auf jeder Seite «anhöre». John Wray, ein ausserordentlich begnadeter Geschichtenerzähler mit cineastischem Blick und liebevollem, schrulligem Witz. Und wenn er liest, wünscht man dem fabulierenden Erzähler, dass die Verpflichtung des Vorlesens nie endet würde. faszinierenden Gesprächen, solchen auf der Bühne, solchen unterwegs und den vielen vor Ort. Ganz besonders freute ich mich über die Gelegenheit, ein Interview mit der Schriftstellerin Kathy Zarnegin zu führen, über ihren gelungenen Roman «Chaya». In drei Tagen auf literaturblatt.ch!

faszinierenden Gesprächen, solchen auf der Bühne, solchen unterwegs und den vielen vor Ort. Ganz besonders freute ich mich über die Gelegenheit, ein Interview mit der Schriftstellerin Kathy Zarnegin zu führen, über ihren gelungenen Roman «Chaya». In drei Tagen auf literaturblatt.ch!

Zum Kippen bringt das untrennbare Dreigestirn ausgerechnet ein Lehrer, ein Referendar, eine Stellvertretung. Ein junger, hübscher Typ. Schwarz gekleidet wie Alex. Lässig irgendwie. „Einer, der den Raum einnimmt, statt reinzukommen.“ Die drei nennen ihn Johnny, was sich der junge Striegel gefallen lässt. Mit Johnny glauben die drei einen Verbündeten in der Welt der Erwachsenen gefunden zu haben. Und dann noch Lehrer, Referendar. Plötzlich wird Schule wieder zum „Vielleicht“, einem Ort, wo Leben stattfindet. Johnny schreibt Wörter an die Wandtafel, lässt schreiben, jeden, ohne mit dem Resultat etwas beweisen zu müssen. Und irgendwann beginnen sie, sich die Texte vorzulesen, ihre Texte, Fünfminutentexte, Texte von innen.

Zum Kippen bringt das untrennbare Dreigestirn ausgerechnet ein Lehrer, ein Referendar, eine Stellvertretung. Ein junger, hübscher Typ. Schwarz gekleidet wie Alex. Lässig irgendwie. „Einer, der den Raum einnimmt, statt reinzukommen.“ Die drei nennen ihn Johnny, was sich der junge Striegel gefallen lässt. Mit Johnny glauben die drei einen Verbündeten in der Welt der Erwachsenen gefunden zu haben. Und dann noch Lehrer, Referendar. Plötzlich wird Schule wieder zum „Vielleicht“, einem Ort, wo Leben stattfindet. Johnny schreibt Wörter an die Wandtafel, lässt schreiben, jeden, ohne mit dem Resultat etwas beweisen zu müssen. Und irgendwann beginnen sie, sich die Texte vorzulesen, ihre Texte, Fünfminutentexte, Texte von innen. Lena Gorelik, in St. Petersburg geboren, kam elfjährig mit ihrer Familie nach Deutschland. Mit ihrem Debütroman „Meine weißen Nächte“ (2004) wurde sie als Entdeckung gefeiert, mit „Hochzeit in Jerusalem“ (2007) war sie für den Deutschen Buchpreis nominiert. Ihr Roman „Die Listensammlerin“ (2013) wurde mit dem Buchpreis der Stiftung Ravensburger Verlag ausgezeichnet. 2015 erschien „Null bis unendlich“, die „Welt am Sonntag“ schrieb: „Ein starkes, ein emotionales Buch, das durch seine reduzierte Sprache große Gefühle offenlegt.“

Lena Gorelik, in St. Petersburg geboren, kam elfjährig mit ihrer Familie nach Deutschland. Mit ihrem Debütroman „Meine weißen Nächte“ (2004) wurde sie als Entdeckung gefeiert, mit „Hochzeit in Jerusalem“ (2007) war sie für den Deutschen Buchpreis nominiert. Ihr Roman „Die Listensammlerin“ (2013) wurde mit dem Buchpreis der Stiftung Ravensburger Verlag ausgezeichnet. 2015 erschien „Null bis unendlich“, die „Welt am Sonntag“ schrieb: „Ein starkes, ein emotionales Buch, das durch seine reduzierte Sprache große Gefühle offenlegt.“

«sozialistischen» Willkür der ungarischen Apparats zu leiden haben. Nichts ist Idylle, die Menschen desillusioniert nach einem Krieg, der weder aus Sieger noch Besiegten bessere Menschen werden liess. Teréz, die Mutter des kleinen Misi, besucht kurz vor der Flucht noch einmal ihren Onkel Barnábas, bei dem sie nach dem Krieg zwei Jahre blieb, um aus der traumatischen Starre aufzuwachen, in der sie der Krieg zurückgelassen hatte. Barnábas, ihr Onkel, warnt sie vor den Konsequenzen, sollte die Flucht misslingen, davor, dass dort in der besseren Welt auch bloss das Geld regiert.

«sozialistischen» Willkür der ungarischen Apparats zu leiden haben. Nichts ist Idylle, die Menschen desillusioniert nach einem Krieg, der weder aus Sieger noch Besiegten bessere Menschen werden liess. Teréz, die Mutter des kleinen Misi, besucht kurz vor der Flucht noch einmal ihren Onkel Barnábas, bei dem sie nach dem Krieg zwei Jahre blieb, um aus der traumatischen Starre aufzuwachen, in der sie der Krieg zurückgelassen hatte. Barnábas, ihr Onkel, warnt sie vor den Konsequenzen, sollte die Flucht misslingen, davor, dass dort in der besseren Welt auch bloss das Geld regiert. Akos Doma, geboren 1963 in Budapest, ist Autor und Übersetzer. Er hat unter anderem Werke von Sándor Márai, László F. Földényi und Péter Nádas ins Deutsche übertragen. 2001 erschien sein Debütroman «Der Müßiggänger», 2011 «Die allgemeine Tauglichkeit». Doma erhielt zahlreiche Preise und Stipendien, zuletzt etwa das Grenzgängerstipendium der Robert Bosch Stiftung, den Adelbert-von-Chamisso-Förderpreis 2012 und das Prager Literaturstipendium 2014. Akos Doma lebt mit seiner Familie in Eichstätt.

Akos Doma, geboren 1963 in Budapest, ist Autor und Übersetzer. Er hat unter anderem Werke von Sándor Márai, László F. Földényi und Péter Nádas ins Deutsche übertragen. 2001 erschien sein Debütroman «Der Müßiggänger», 2011 «Die allgemeine Tauglichkeit». Doma erhielt zahlreiche Preise und Stipendien, zuletzt etwa das Grenzgängerstipendium der Robert Bosch Stiftung, den Adelbert-von-Chamisso-Förderpreis 2012 und das Prager Literaturstipendium 2014. Akos Doma lebt mit seiner Familie in Eichstätt.

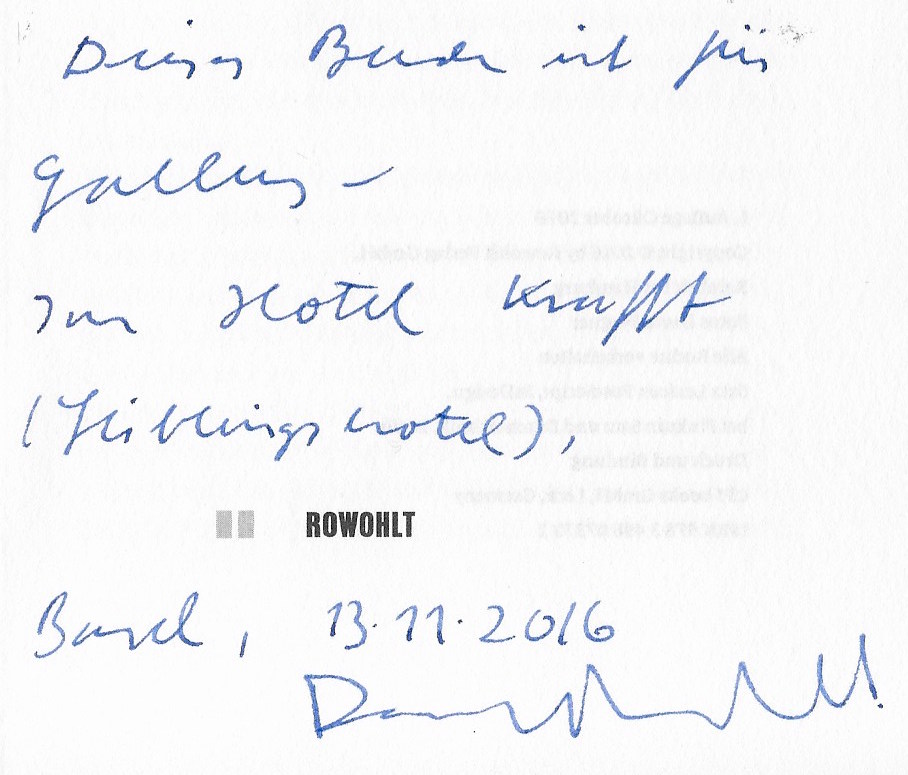

Nun erschien «Ein Zimmer im Hotel». Wieder kein Roman, eher ein Antireiseführer des Autors, der auf Lesereise mit seinem Buch «Leben» in Hotels von Peking bis Spanien übernachtete. Ein Buch, das Zimmer auf der halben Welt zeichnet, eine kleine Kulturgeschichte der Unwirtlichkeiten.

Nun erschien «Ein Zimmer im Hotel». Wieder kein Roman, eher ein Antireiseführer des Autors, der auf Lesereise mit seinem Buch «Leben» in Hotels von Peking bis Spanien übernachtete. Ein Buch, das Zimmer auf der halben Welt zeichnet, eine kleine Kulturgeschichte der Unwirtlichkeiten. In Hotels liegen Stifte, manchmal Bleistifte. Bleistifte meist dann, wenn das Zimmer einen Holzboden besitzt. Und meist sind Bleistifthotels die besseren Hotels. Kugelschreiberhotels haben Teppichböden, die Geschichten erzählen wollen, Geschichten allerdings, die man vielleicht lieber nicht hören will. Kugelschreiber lässt David Wagner liegen, weil er sie nicht mag. Bleistifte lässt er mitgehen.

In Hotels liegen Stifte, manchmal Bleistifte. Bleistifte meist dann, wenn das Zimmer einen Holzboden besitzt. Und meist sind Bleistifthotels die besseren Hotels. Kugelschreiberhotels haben Teppichböden, die Geschichten erzählen wollen, Geschichten allerdings, die man vielleicht lieber nicht hören will. Kugelschreiber lässt David Wagner liegen, weil er sie nicht mag. Bleistifte lässt er mitgehen.

David Wagner, 1971 geboren, debütierte mit dem Roman «Meine nachtblaue Hose». Es folgten der Erzählungsband «Was alles fehlt», das Prosabuch «Spricht das Kind», die Essaysammlungen «Welche Farbe hat Berlin» und «Mauer Park», die Kindheitserinnerungen «Drüben und drüben» (mit Jochen Schmidt) sowie der Roman «Vier Äpfel».

David Wagner, 1971 geboren, debütierte mit dem Roman «Meine nachtblaue Hose». Es folgten der Erzählungsband «Was alles fehlt», das Prosabuch «Spricht das Kind», die Essaysammlungen «Welche Farbe hat Berlin» und «Mauer Park», die Kindheitserinnerungen «Drüben und drüben» (mit Jochen Schmidt) sowie der Roman «Vier Äpfel».

David Mitchells Roman «Knochenuhren» ist eine Reise durch die Zeit, von 1984 bis 2043. Die Geschichte um Menschen, die sich ausserhalb der endlichen Zeit bewegen, die auf ganz verschiedene Art nicht unsterblich, sich selbst aber eine Tür über den Tod hinaus öffnen können. Mitchell beginnt die Geschichte in der nahen Vergangenheit, hinein in eine Zeit des Umbruchs bis in eine nicht allzu ferne Zukunft, wo das übrig gebliebene Öl nur noch einer kleinen Bevölkerungsgruppe zugänglich ist und von Menschen gemachte Katastrophen die Welt in die Anarchie reissen. Ein Roman um den ewigen Kampf zwischen Gut und Böse, der ausserhalb der menschlichen Zeit ausgetragen wird.

David Mitchells Roman «Knochenuhren» ist eine Reise durch die Zeit, von 1984 bis 2043. Die Geschichte um Menschen, die sich ausserhalb der endlichen Zeit bewegen, die auf ganz verschiedene Art nicht unsterblich, sich selbst aber eine Tür über den Tod hinaus öffnen können. Mitchell beginnt die Geschichte in der nahen Vergangenheit, hinein in eine Zeit des Umbruchs bis in eine nicht allzu ferne Zukunft, wo das übrig gebliebene Öl nur noch einer kleinen Bevölkerungsgruppe zugänglich ist und von Menschen gemachte Katastrophen die Welt in die Anarchie reissen. Ein Roman um den ewigen Kampf zwischen Gut und Böse, der ausserhalb der menschlichen Zeit ausgetragen wird. Holly Sykes ist der rote Faden durch die weiten Räume des Buches. Aber so wie Erzählperspektiven ändern, so ändern auch die Tonarten der Sprache. Holly Sykes aber begegnet man immer wieder, sei es als Frau von Ed Brubeck, einem Kriegsreporter, der den Kampf zwischen seinen Pflichten als allzeit bereiter Kriegsreporter und brauchbarem Familienvater zu verlieren droht. Oder als Freundin des Schriftstellers Crispin Hershey, der, verwöhnt von den Erfolgen seiner ersten Bücher, den Tritt im Schreiben verloren hat und sowohl vom Verlag wie vom Literaturbetrieb bitter abgestraft wird. Hershey lächelt zuerst über Holly Sykes, die in einer ganz anderen Nische als er mit ihrem Buch über «Radiomenschen» den Erfolg wie einen Kometenschweif hinter sich herzieht.

Holly Sykes ist der rote Faden durch die weiten Räume des Buches. Aber so wie Erzählperspektiven ändern, so ändern auch die Tonarten der Sprache. Holly Sykes aber begegnet man immer wieder, sei es als Frau von Ed Brubeck, einem Kriegsreporter, der den Kampf zwischen seinen Pflichten als allzeit bereiter Kriegsreporter und brauchbarem Familienvater zu verlieren droht. Oder als Freundin des Schriftstellers Crispin Hershey, der, verwöhnt von den Erfolgen seiner ersten Bücher, den Tritt im Schreiben verloren hat und sowohl vom Verlag wie vom Literaturbetrieb bitter abgestraft wird. Hershey lächelt zuerst über Holly Sykes, die in einer ganz anderen Nische als er mit ihrem Buch über «Radiomenschen» den Erfolg wie einen Kometenschweif hinter sich herzieht. David Mitchell, geboren 1969 in Southport, Lancaster, studierte Literatur an der University of Kent, lebte danach in Sizilien und Japan. Er gehört zu jenen polyglotten britischen Autoren, deren Thema nichts weniger als die ganze Welt ist. Für sein Werk wurde er u.a. mit dem John-Llewellyn-Rhys-Preis ausgezeichnet, zweimal stand er auf der Booker-Shortlist. Sein Weltbestseller Wolkenatlas wurde von Tom Tykwer und den Wachowski-Geschwistern verfilmt. David Mitchell lebt mit seiner Frau und seinen zwei Kindern in Clonakilty, Irland.

David Mitchell, geboren 1969 in Southport, Lancaster, studierte Literatur an der University of Kent, lebte danach in Sizilien und Japan. Er gehört zu jenen polyglotten britischen Autoren, deren Thema nichts weniger als die ganze Welt ist. Für sein Werk wurde er u.a. mit dem John-Llewellyn-Rhys-Preis ausgezeichnet, zweimal stand er auf der Booker-Shortlist. Sein Weltbestseller Wolkenatlas wurde von Tom Tykwer und den Wachowski-Geschwistern verfilmt. David Mitchell lebt mit seiner Frau und seinen zwei Kindern in Clonakilty, Irland.

Strunk setzte sich, blickte ins Dunkle und begann zu lesen, aus dem Leben des Frauenmörders Fritz Honka, der die deutschen Zeitungen und Sensationsblätter in den siebziger Jahren zum «Gespenst des Grauens» stilisiert hatten. Nichts wird bei der Geschichte ausgelassen. Honkas Welt zwischen seiner versifften Wohnung und dem «Goldenen Handschuh», der Hamburger Kaschemme, in der sich der ganze Bodensatz der Gesellschaft sammelt, wird über Tage gesoffen, gehurt, gepöbelt und verloren. Heinz Strunk liest tapfer, schnell, undeutlich, nuschelt, was für einen Deutschen authentisch klingen mag, für mich als «Ausländer» anstrengend wird. Nicht nur sprachlich und akustisch, denn als Leser und Zuhörer kippe ich dauernd zwischen Ekel, Verwirrung und Faszination. 150 Recherchegänge in den «Goldenen Handschuh» habe er, Heinz Strunk, gebraucht, um den Ton dieser Menschen zu treffen

Strunk setzte sich, blickte ins Dunkle und begann zu lesen, aus dem Leben des Frauenmörders Fritz Honka, der die deutschen Zeitungen und Sensationsblätter in den siebziger Jahren zum «Gespenst des Grauens» stilisiert hatten. Nichts wird bei der Geschichte ausgelassen. Honkas Welt zwischen seiner versifften Wohnung und dem «Goldenen Handschuh», der Hamburger Kaschemme, in der sich der ganze Bodensatz der Gesellschaft sammelt, wird über Tage gesoffen, gehurt, gepöbelt und verloren. Heinz Strunk liest tapfer, schnell, undeutlich, nuschelt, was für einen Deutschen authentisch klingen mag, für mich als «Ausländer» anstrengend wird. Nicht nur sprachlich und akustisch, denn als Leser und Zuhörer kippe ich dauernd zwischen Ekel, Verwirrung und Faszination. 150 Recherchegänge in den «Goldenen Handschuh» habe er, Heinz Strunk, gebraucht, um den Ton dieser Menschen zu treffen , was ich ihm glaube, denn selbst in seiner Performance schienen Alkohol, Verwesungsgeruch und Toilettengestank in die Nase zu steigen. Es fällt mir schwer, das Lob gewisser Rezensenten zu teilen, die huldigen, Heinz Strunk sei nun endgültig in der Hochliteratur angekommen. Mit Sicherheit gelingt es dem Autor den Leser mit der Form seines Romans nicht nur Zuschauer werden zu lassen, sondern ihn gleichsam mit in den Abgrund zu ziehen, ständig im Unsichern darüber, ob man sich die Lektüre bis zum Ende antun soll oder nicht. Buch und Lesung werden zum Horrortripp.

, was ich ihm glaube, denn selbst in seiner Performance schienen Alkohol, Verwesungsgeruch und Toilettengestank in die Nase zu steigen. Es fällt mir schwer, das Lob gewisser Rezensenten zu teilen, die huldigen, Heinz Strunk sei nun endgültig in der Hochliteratur angekommen. Mit Sicherheit gelingt es dem Autor den Leser mit der Form seines Romans nicht nur Zuschauer werden zu lassen, sondern ihn gleichsam mit in den Abgrund zu ziehen, ständig im Unsichern darüber, ob man sich die Lektüre bis zum Ende antun soll oder nicht. Buch und Lesung werden zum Horrortripp.