Der afghanische Exilautor Azizullah Ima und der Schweizer Schriftsteller Andreas Neeser schickten sich Textminiaturen (maximal 14 Zeilen) und ertasteten literarisch, was Bilder auslösen und weitertragen. Azizullah in seinem Schmerz über eine verlorene Heimat, Andreas Neeser auf der Suche nach dem Kern.

Azizullah Ima floh 33jährig aus Afghanistan, nachdem zwei Jahre zuvor die Taliban die Kontrolle über das von Machtkämpfen geschundene Land übernommen hatten. Drei Jahre später kam der Pädagoge, Journalist und Dichter als Flüchtling in die Schweiz, im Herzen eine Sehnsucht, die seit dem Rückzug ausländischer Soldaten aus seinem Heimatland und der uneingeschränkten Macht der Taliban, ungestillt zum Schreiben zwingt. Andreas Neesers Sehnsucht ist jene nach dem perfekten Satz, dem perfekten Poem, eine Sehnsucht, die sich nur vordergründig von seinem Dichterfreund Azizullah Ima unterscheidet. Sie beide suchen nach Sprache, eine ultimative Suche, eine existenzielle Suche. Sie beide ringen mit der Sprache und mit ihr an der Welt.

Sie beide ringen mit der Welt, Azizullah Ima mit dem Schmerz, der lähmenden Erkenntnis, unsäglicher Trauer und dem Wissen, dass Morden, Foltern, Einsperren und Sterben, die Willkür und Unterdrückung unkontrolliert weitergehen:

Wenn ich nicht mehr an dich denke

und an die unebenen Wege, die mich zu dir führen,

wenn die bittersten Lieder, die von Trennung handeln,

kein Gefühl mehr in mir auslösen, weiss ich, ich bin am Ende angekommen –

dort wo kein Schmerz mehr ist.

Andreas Neeser mit dem Wissen, dass sich unter der geschönten Oberfläche, den geflissentlich bewahrten Oberflächlichkeiten Tiefen auftun:

Ich schaufle und grabe und baue, ich lege die Gänge zur Mitte hin – Platz schaffen, Raum für den einzigen Satz, den es irgendwo gäbe und irgendwann gibt, denn ich wühle gewissenhaft, heiter, und immer im Wissen, ich glaube mir kein Wort.

„Morgengrauengewässer“ nennt sich das gemeinsame Buch der beiden aussergewöhnlichen Dichter. Literarische Miniaturen, Sprachbilder, die die beiden hin- und herschickten, ohne sich dabei Antworten geben zu müssen, weil die wirklich wichtigen Fragen letztlich unbeantwortet bleiben. Azizullah Ima und Andreas Neeser sind Dichter, denen das ewige Suchen längst zum Leben geworden ist, denen die Sprache Selbstvergewisserung, Fragestellung genug ist. Es ist tatsächlich so, als sässen sie beide im Morgengrauen am Ufer eines stillen Sees, in der Hoffnung, ein weiterer Tag würde sie einen Schritt weiter, einen Schritt näher bringen. Der Morgen als Start in einen Tag, von dem sie Ernücherung erahnen und Klarheit erhoffen.

In den Texten der beiden steckt der Blick zurück und jener hinaus. In beiden steckt der Stachel des Schmerzes, wenn auch mit Voraussetzungen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Aber wahrscheinlich macht genau das den Reiz dieses ungewöhnlichen Dialogs aus. Was in diesem Buch auf literarische Art und Weise geschieht, wäre Beispiel genug, wie man sich über Kulturen hinaus begegnen und verständigen könnte. Beiden geht es nicht um Konfrontation, sondern um Bilder, die sich ergänzen, die sich spiegeln. Sie hören sich zu, nehmen Fäden auf, lassen sich locken und leiten, führen und wagen.

Interview mit Andreas Neeser

Wie brachte „Weiterschreiben Schweiz“ euch beide zusammen?

Weiterschreiben Schweiz versucht Exil-Autor/-innen in die hiesige Literaturszene zu integrieren. Zum Beispiel, indem Sie arrivierte CH-Autor/-innen anfragen, ob sie sich ein sogenanntes Tandem mit einem Exilautor bzw. einer Exilautorin vorstellen könnten. Mir wurde Azizullah vorgeschlagen, wir trafen uns und waren uns sofort einig, dass das was wird mit uns. Dank der persischen Übersetzung von «Zwischen zwei Wassern» konnte Aziz sich auch der Qualität meiner Arbeit vergewissern.

War von Beginn weg klar, dass aus dem Experiment ein Buch werden würde? Oder war es gar kein Experiment?

Einige Tandems treffen sich sporadisch und besuchen Veranstaltungen, oder sie schreiben sich Briefe oder sie reden über Literatur. Für Aziz und mich war von Anfang an klar, wir wollen Literatur MACHEN. Und zwar jeder für sich, aber dennoch zu zweit. Das war die Idee des Gesprächs; etwas, was es so praktisch nicht gibt. Und Miniaturen, damit der Gesprächscharakter, der Schreiberwechsel, auch zum Tragen kommt. Und dass wir unser Gespräch für die Öffentlichkeit führen, war auch von Anfang an klar. Literarische Texte brauchen Öffentlichkeit; so ergibt sich dann auch ein Gespräch mit den Lesenden…

Ich habe dann mehrere Verlage angeschrieben … Es ist dem Rotpunkt Verlag hoch anzurechnen, dass er sich auf dieses Experiment eingelassen hat, mit dem sicher kein Geld zu verdienen sein wird.

Ihr kommt aus ganz verschiedenen Leben, Geschichten und Kulturen. Mir scheint, dass es deutliche Unterschiede gibt, nicht nur bei den Themen, der Bildsprache, auch im Sound, der Sprachmusik. Wie sehr war es ein Herantasten? Was passierte zumindest bei dir, wenn du einen Text von Azizullah erhalten hast?

Ein Herantasten war nicht möglich. Wir mussten ja jeweils einfach antworten auf einen Text. Und wir haben NIE über unsere Texte gesprochen. Keine Verständnisrückfragen, keine Änderungsanträge – das würde man ja auch nicht tun in einem normalen Gespräch. Ich sage ja nicht: «Könntest du den Satz, den du eben gesagt hast, noch einmal sagen, aber anders?».

Der Clash of cultures war krass: Krieg, Schwert, Tyrannen etc. – was soll ich dazu sagen? Ich war komplett zurückgeworfen auf mich selbst und die Sprache. (Beides ja durchaus zweifelhaft) Es wäre lächerlich gewesen, etwas über den Krieg oder die Taliban zu schreiben. Also musste ich ganz in meiner Welt bleiben und bei meiner Existenz. Das ist aus meiner Sicht auch ein Gewinn für das Buch. Jeder spricht mit dem anderen, findet Berührungspunkte, und bleibt doch in seiner Welt – egal, was für Themen angeschnitten werden. Für Aziz ist das übrigens genauso. Und so hat er mit dem Gedicht «Reisesymphonie» einen Weg zu anderen Themen gefunden – Reisen, Sprache, Träumen, Kinder.

Für Aziz, den orientalischen Geschichtenerzähler, war es übrigens auch spannend, mit europäischer Lyrik, die ganz Gedanke, Bild und Sprache ist, konfrontiert zu werden.

Meine Texte gingen auf Deutsch zu Aziz; seine gingen nach Berlin zu Sarah Rauchfuss, dann zu mir.

So verging immer sehr viel Zeit (ca. 1 Monat) von einem Text zum nächsten. So kam natürlich nie so richtig ein Dialoggefühl auf. Vor allem Aziz hat das zugesetzt, weil er jede seiner Antworten innert Stunden nach dem Eingang meines Textes verfasst hat. Ich hingegen brauchte immer viel länger.

Die Übersetzungen habe ich nie hinterfragt, zumal Aziz immer mit Sarah in Verbindung stand und da und dort auch intervenierte.

Für mich wurden die Übersetzungen erst beim Lektorat wichtig. Wir lektorierten erst die deutschen Texte, fragten bei Sarah nach, ob die Korrekturen – alles stilistische Kleinigkeiten – eine Änderung des Originals erforderten. Falls ja, klärte das Sarah mit Aziz.

Azizullah Ima und Andreas Neeser sind mit «Morgengrauengewässer» gemeinsam unterwegs. Unter anderem am 1. November in Weinfelden anlässlich der Weinfelder Buchtage und am 15. November in Frauenfeld in der Kantonsbibliothek.

Azizullah Ima, 1963 geboren, studierte Pädagogik in Kabul und war Chefredakteur der Tageszeitung Dariz. Als 1996 die Taliban die Macht übernahmen, musste er Afghanistan verlassen. Seit 1999 lebt er in der Schweiz. Er hat auf Persisch zahlreiche Romane, Erzählungen und Gedichte publiziert.

Andreas Neeser, geboren 1964, studierte Germanistik, Anglistik und Literaturkritik in Zürich. Von 2003 bis 2011 Aufbau und Leitung des Aargauer Literaturhauses, danach Tätigkeit als Deutschlehrer. Sein umfangreiches literarisches Schaffen wurde vielfach ausgezeichnet.

Sarah Rauchfuß stammt aus Niedersachsen und lebt heute in Berlin. Nach einem ersten Studium der Iranistik und Philosophie studierte sie Zentralasienwissenschaften. Seit 2019 übersetzt sie persische Literatur ins Deutsche.

Beitragsbild © Xenia Zezzi

«Sich lichtende Nebel» (Luchterhand) von Christian Haller

«Sich lichtende Nebel» (Luchterhand) von Christian Haller Christian Haller, 1943 in Brugg, Schweiz geboren, studierte Biologie und gehörte der Leitung des Gottlieb Duttweiler-Instituts bei Zürich an. Er wurde u. a. mit dem Aargauer Literaturpreis (2006), dem Schillerpreis (2007) und dem Kunstpreis des Kantons Aargau (2015) ausgezeichnet. Zuletzt ist von ihm der letzte Teil seiner autobiographischen Trilogie erschienen: «Flussabwärts gegen den Strom». Er lebt als Schriftsteller in Laufenburg.

Christian Haller, 1943 in Brugg, Schweiz geboren, studierte Biologie und gehörte der Leitung des Gottlieb Duttweiler-Instituts bei Zürich an. Er wurde u. a. mit dem Aargauer Literaturpreis (2006), dem Schillerpreis (2007) und dem Kunstpreis des Kantons Aargau (2015) ausgezeichnet. Zuletzt ist von ihm der letzte Teil seiner autobiographischen Trilogie erschienen: «Flussabwärts gegen den Strom». Er lebt als Schriftsteller in Laufenburg. «Mr. Goebbels Jazz Band» (Frankfurter Verlagsanstalt) von Damian Lienhard

«Mr. Goebbels Jazz Band» (Frankfurter Verlagsanstalt) von Damian Lienhard Demian Lienhard, geboren 1987, aus Bern, hat in Klassischer Archäologie promoviert. Für sein Romandebüt «Ich bin die, vor der mich meine Mutter gewarnt hat» (2019) wurde er mit dem Schweizer Literaturpreis 2020 ausgezeichnet. Lienhards Roman «Mr. Goebbels Jazz Band», für den er u. a. Stipendien von Pro Helvetia, dem Literarischen Colloquium Berlin, der Stadt Zürich und dem Aargauer Kuratorium erhielt und Rechercheaufenthalte in Galway, London und Berlin absolvierte, erschien im Frühjahr 2023 in der Frankfurter Verlagsanstalt. Demian Lienhard lebt und arbeitet in Zürich.

Demian Lienhard, geboren 1987, aus Bern, hat in Klassischer Archäologie promoviert. Für sein Romandebüt «Ich bin die, vor der mich meine Mutter gewarnt hat» (2019) wurde er mit dem Schweizer Literaturpreis 2020 ausgezeichnet. Lienhards Roman «Mr. Goebbels Jazz Band», für den er u. a. Stipendien von Pro Helvetia, dem Literarischen Colloquium Berlin, der Stadt Zürich und dem Aargauer Kuratorium erhielt und Rechercheaufenthalte in Galway, London und Berlin absolvierte, erschien im Frühjahr 2023 in der Frankfurter Verlagsanstalt. Demian Lienhard lebt und arbeitet in Zürich. «Bild ohne Mädchen» (Limmat) von Sarah Elena Müller

«Bild ohne Mädchen» (Limmat) von Sarah Elena Müller Sarah Elena Müller, geboren 1990, arbeitet multimedial in Literatur, Musik, Virtual Reality, Hörspiel und Theater. Sie tritt im Mundart Pop Duo «Cruise Ship Misery» als Ghostwriterin und Musikerin auf und leitet das Virtual Reality Projekt «Meine Sprache und ich» – eine Annäherung an Ilse Aichingers Sprachkritik. 2019 erschien ihr Szenenband «Culturestress – Endziit isch immer scho inbegriffe» beim Verlag Der gesunde Menschenversand. 2015 erschien die Erzählung «Fucking God» beim Verlag Büro für Problem. Als Mitbegründerin des Kollektivs RAUF engagiert sie sich für die Anliegen feministischer Autor*innen in der Schweiz.

Sarah Elena Müller, geboren 1990, arbeitet multimedial in Literatur, Musik, Virtual Reality, Hörspiel und Theater. Sie tritt im Mundart Pop Duo «Cruise Ship Misery» als Ghostwriterin und Musikerin auf und leitet das Virtual Reality Projekt «Meine Sprache und ich» – eine Annäherung an Ilse Aichingers Sprachkritik. 2019 erschien ihr Szenenband «Culturestress – Endziit isch immer scho inbegriffe» beim Verlag Der gesunde Menschenversand. 2015 erschien die Erzählung «Fucking God» beim Verlag Büro für Problem. Als Mitbegründerin des Kollektivs RAUF engagiert sie sich für die Anliegen feministischer Autor*innen in der Schweiz.  «Glitsch» (Zytglogge) von Adam Schwarz

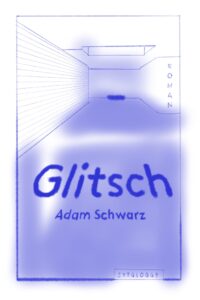

«Glitsch» (Zytglogge) von Adam Schwarz Adam Schwarz, geboren 1990, studierte Philosophie und Germanistik in Basel und Leipzig. Seit 2011 veröffentlicht der Schriftsteller regelmässig Prosa in diversen Zeitschriften, darunter «entwürfe», «Das Narr», «Delirium», «Kolt» oder «poetin». Von 2016 bis 2020 war er Redaktor der Literaturzeitschrift «Das Narr». Zudem war er redaktioneller Mitarbeiter des «Literarischen Monats». 2017 erschien Adam Schwarz’ Debütroman «Das Fleisch der Welt», eine kritische literarische Auseinandersetzung mit dem Eremiten Niklaus von Flüe. Im selben Jahr wurde er mit einem Werkbeitrag der Kulturstiftung Pro Helvetia ausgezeichnet und war für den Literaturpreis «Aargau 2050» des Aargauer Literaturhauses nominiert. Zudem erhielt er ein Aufenthaltsstipendium vom Literarischen Colloquium Berlin.

Adam Schwarz, geboren 1990, studierte Philosophie und Germanistik in Basel und Leipzig. Seit 2011 veröffentlicht der Schriftsteller regelmässig Prosa in diversen Zeitschriften, darunter «entwürfe», «Das Narr», «Delirium», «Kolt» oder «poetin». Von 2016 bis 2020 war er Redaktor der Literaturzeitschrift «Das Narr». Zudem war er redaktioneller Mitarbeiter des «Literarischen Monats». 2017 erschien Adam Schwarz’ Debütroman «Das Fleisch der Welt», eine kritische literarische Auseinandersetzung mit dem Eremiten Niklaus von Flüe. Im selben Jahr wurde er mit einem Werkbeitrag der Kulturstiftung Pro Helvetia ausgezeichnet und war für den Literaturpreis «Aargau 2050» des Aargauer Literaturhauses nominiert. Zudem erhielt er ein Aufenthaltsstipendium vom Literarischen Colloquium Berlin.  «Der graue Peter» (Rotpunkt) von Matthias Zschokke

«Der graue Peter» (Rotpunkt) von Matthias Zschokke Matthias Zschokke, geboren 1954 in Bern, ist Schriftsteller und Filmemacher und lebt seit 1979 in Berlin. Für seinen Debütroman «Max» erhielt er 1982 den Robert-Walser-Preis. Später wurde er u.a. mit dem Solothurner Literaturpreis, dem Grossen Berner Literaturpreis, dem Eidgenössischen Literaturpreis, dem Gerhart-Hauptmann- und dem Schillerpreis geehrt – und, als bislang einziger deutschsprachiger Autor, mit dem französischen Prix Femina étranger für «Maurice mit Huhn».

Matthias Zschokke, geboren 1954 in Bern, ist Schriftsteller und Filmemacher und lebt seit 1979 in Berlin. Für seinen Debütroman «Max» erhielt er 1982 den Robert-Walser-Preis. Später wurde er u.a. mit dem Solothurner Literaturpreis, dem Grossen Berner Literaturpreis, dem Eidgenössischen Literaturpreis, dem Gerhart-Hauptmann- und dem Schillerpreis geehrt – und, als bislang einziger deutschsprachiger Autor, mit dem französischen Prix Femina étranger für «Maurice mit Huhn».

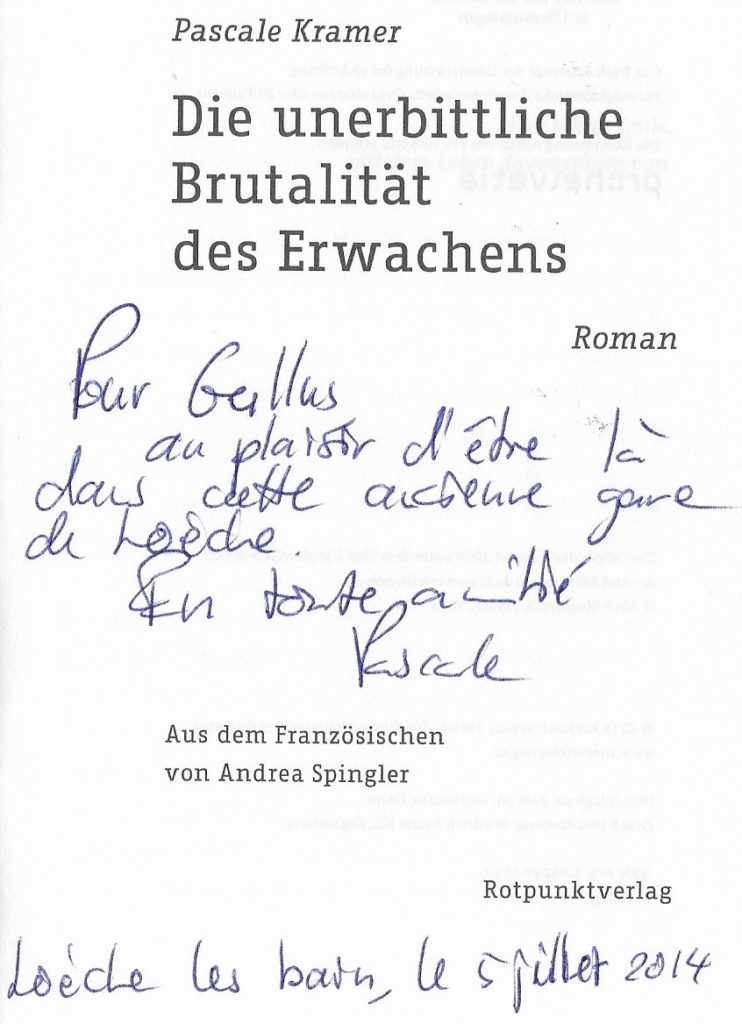

Alissa, eben Mutter geworden, eingezogen mit ihrem Mann in eine Wohnung mit Pool, findet den Tritt im neuen Leben nicht. Obwohl sie mit dem Mann verheiratet ist, der ihr Traummann gewesen war. Schachteln und Kisten bleiben unausgepackt, kein Tag ohne Kampf mit sich selbst und der Welt. Die Liebe zu ihrem Mann ist ihr entglitten – und auch das Mutterglück scheint abhanden gekommen zu sein. Und als ihr Mann nach der Rückkehr eines Freundes aus dem Irakkrieg, der ihn als Versehrten ausspuckt, den Stand verliert und sich ihre Mutter von ihrem Vater scheiden lässt, beginnt sich die Spirale von Dramatik und Tempo zu drehen. Die Katastrophe scheint unausweichlich.

Alissa, eben Mutter geworden, eingezogen mit ihrem Mann in eine Wohnung mit Pool, findet den Tritt im neuen Leben nicht. Obwohl sie mit dem Mann verheiratet ist, der ihr Traummann gewesen war. Schachteln und Kisten bleiben unausgepackt, kein Tag ohne Kampf mit sich selbst und der Welt. Die Liebe zu ihrem Mann ist ihr entglitten – und auch das Mutterglück scheint abhanden gekommen zu sein. Und als ihr Mann nach der Rückkehr eines Freundes aus dem Irakkrieg, der ihn als Versehrten ausspuckt, den Stand verliert und sich ihre Mutter von ihrem Vater scheiden lässt, beginnt sich die Spirale von Dramatik und Tempo zu drehen. Die Katastrophe scheint unausweichlich.

Pascale Kramer, 1961 in Genf geboren, hat zahlreiche Romane veröffentlicht, für die sie mehrfach ausgezeichnet wurde. Aufgewachsen in Lausanne, verbrachte sie einige Jahre in Zürich und ging 1987 nach Paris, wo sie auch heute lebt und arbeitet. Mit ihrem vierten Roman «Die Lebenden» (Prix Lipp Suisse), 2000 in Frankreich und 2003 erstmals auf Deutsch in der Übersetzung von Andrea Spingler erschienen, kam der literarische Durchbruch. Im Rotpunktverlag liegt außerdem «Die unerbittliche Brutalität des Erwachens» (2013) vor, für den ihr der Schillerpreis, der Prix Rambert und der Grand Prix du roman de la SGDL zuerkannt wurde. 2017 konnte Pascale Kramer mit dem Schweizer Grand Prix Literatur erstmals eine Auszeichnung für ihr Gesamtwerk entgegennehmen.

Pascale Kramer, 1961 in Genf geboren, hat zahlreiche Romane veröffentlicht, für die sie mehrfach ausgezeichnet wurde. Aufgewachsen in Lausanne, verbrachte sie einige Jahre in Zürich und ging 1987 nach Paris, wo sie auch heute lebt und arbeitet. Mit ihrem vierten Roman «Die Lebenden» (Prix Lipp Suisse), 2000 in Frankreich und 2003 erstmals auf Deutsch in der Übersetzung von Andrea Spingler erschienen, kam der literarische Durchbruch. Im Rotpunktverlag liegt außerdem «Die unerbittliche Brutalität des Erwachens» (2013) vor, für den ihr der Schillerpreis, der Prix Rambert und der Grand Prix du roman de la SGDL zuerkannt wurde. 2017 konnte Pascale Kramer mit dem Schweizer Grand Prix Literatur erstmals eine Auszeichnung für ihr Gesamtwerk entgegennehmen.

Kat Menschik ist eine herausragende Illustratorin. Der Galiani Verlag Berlin hat den Mut, zusammen mit der Illustratorin eine ganze Reihe kleiner, literarischer Schmuckstüche herauszugeben. Bücher, die in allen Belangen überzeugen: inhaltlich, weil von grossen Autoren, optisch, weil in Menschik-Manier illustriert, haptisch, weil hochwertig produziert und buchtechnisch, weil die Bücher mit farbigem Schnitt, tiefgepresstem Umschlag jedes Büchernarrenherz höher schlagen lassen. Wenn Sie also jemandem eine Freude machen wollen, der schon alles gelesen hat, dann sind es diese Perlen. Bücher, die man gar nie ins Bücherragal schieben möchte!

Kat Menschik ist eine herausragende Illustratorin. Der Galiani Verlag Berlin hat den Mut, zusammen mit der Illustratorin eine ganze Reihe kleiner, literarischer Schmuckstüche herauszugeben. Bücher, die in allen Belangen überzeugen: inhaltlich, weil von grossen Autoren, optisch, weil in Menschik-Manier illustriert, haptisch, weil hochwertig produziert und buchtechnisch, weil die Bücher mit farbigem Schnitt, tiefgepresstem Umschlag jedes Büchernarrenherz höher schlagen lassen. Wenn Sie also jemandem eine Freude machen wollen, der schon alles gelesen hat, dann sind es diese Perlen. Bücher, die man gar nie ins Bücherragal schieben möchte! Landarzt». Seltsame Geschichten wie eben jene vom Landarzt, von seltsamen Menschen in seltsamen Situationen. Illustriert von der Künstlerin Kat Menschik verdichten sich Lesegefühle, potenziert sich das schon magische Leseerlebnis Kafkas geheimnisvoller Geschichten.

Landarzt». Seltsame Geschichten wie eben jene vom Landarzt, von seltsamen Menschen in seltsamen Situationen. Illustriert von der Künstlerin Kat Menschik verdichten sich Lesegefühle, potenziert sich das schon magische Leseerlebnis Kafkas geheimnisvoller Geschichten. Ein Buch fürs Klo? Der Autor dieses Buches möge mir verzeihen. Aber jeder Bücherfreund muss auch am stillen Örtchen beweisen, dass man mit Stil, Muse und Kultur jene Zeit versüssen kann, erst recht dann, wenn Sitzungen etwas länger dauern. Stefan Keller, Journalist und Herausgeber, bekannt geworden mit seinem Buch «Grünigers Fall» über die Taten des in Ungnade gefallenen St. Galler Polizeihauptmanns und Flüchtlingsretters, öffnet in seinem neusten Buch «Bildlegenden» sein und fremde Archive. Stefan Keller ist Historiker und sammelt alte Bilder und Dokumente, kauft sie auf Flohmärkten und Brockenhäusern. 66 Bilder, Postkarten und Artefakten, literarisch kurz und knapp kommentiert, Zeitzeugnisse aus Ostschweizer Geschichte und darüber hinaus, nicht bloss erklärt, sondernd feinsinnig einander gegenüber gestellt, manchmal erhellend, manchmal nur angetippt. Viel mehr als ein zufällig arrangiertes Foto- und Kuriositätenalbum. Ein schön gestaltetes Büchlein im Querformat, das man gerne offen liegen lassen möchte. Stefan Keller «Bildlegenden, 66 wahre Geschichten», Rotpunktverlag

Ein Buch fürs Klo? Der Autor dieses Buches möge mir verzeihen. Aber jeder Bücherfreund muss auch am stillen Örtchen beweisen, dass man mit Stil, Muse und Kultur jene Zeit versüssen kann, erst recht dann, wenn Sitzungen etwas länger dauern. Stefan Keller, Journalist und Herausgeber, bekannt geworden mit seinem Buch «Grünigers Fall» über die Taten des in Ungnade gefallenen St. Galler Polizeihauptmanns und Flüchtlingsretters, öffnet in seinem neusten Buch «Bildlegenden» sein und fremde Archive. Stefan Keller ist Historiker und sammelt alte Bilder und Dokumente, kauft sie auf Flohmärkten und Brockenhäusern. 66 Bilder, Postkarten und Artefakten, literarisch kurz und knapp kommentiert, Zeitzeugnisse aus Ostschweizer Geschichte und darüber hinaus, nicht bloss erklärt, sondernd feinsinnig einander gegenüber gestellt, manchmal erhellend, manchmal nur angetippt. Viel mehr als ein zufällig arrangiertes Foto- und Kuriositätenalbum. Ein schön gestaltetes Büchlein im Querformat, das man gerne offen liegen lassen möchte. Stefan Keller «Bildlegenden, 66 wahre Geschichten», Rotpunktverlag Als ich ein kleiner Junge war, gab es nichts, was mich mehr faszinierte, als Seefahrergeschichten. Abenteuer in den sieben Weltmeeren, Legenden von Piraten und ihren Schätzen, von verlorenen Orten, den Rändern der Zivilisation. Der mare Verlag Hamburg, dessen Bücher alle irgendwie mit Meer oder Wasser zu tun haben, schenkt all jenen, die mit Phantasie entdecken wollen, ein ganz besonderes Buch. Ein Buch zum wegfahren, abtauchen, überfliegen. Dirk Liesemer, Journalist, auch für die Zeitschrift «mare», erfand dreissig imaginäre Inseln und erzählt dazu von ihren wechselvollen Geschichten, Geschichten nicht nur von Inseln, sondern von Menschen, die an diesen Inseln fast allesamt scheitern. «Das Lexikon der Phantominseln» ist ein wunderlicher Reiseführer durch die Welt der Fantasie. Zweifarbig gedruckt, mit Karten, farbigem Schnitt und Lesebändchen lehrt Dirk Liesemer vielleicht nicht so sehr Geographisches, dafür umso mehr über die Abgründe der menschlichen Seele. Dirk Liesemer «Das Lexikon der Phantominseln», mare

Als ich ein kleiner Junge war, gab es nichts, was mich mehr faszinierte, als Seefahrergeschichten. Abenteuer in den sieben Weltmeeren, Legenden von Piraten und ihren Schätzen, von verlorenen Orten, den Rändern der Zivilisation. Der mare Verlag Hamburg, dessen Bücher alle irgendwie mit Meer oder Wasser zu tun haben, schenkt all jenen, die mit Phantasie entdecken wollen, ein ganz besonderes Buch. Ein Buch zum wegfahren, abtauchen, überfliegen. Dirk Liesemer, Journalist, auch für die Zeitschrift «mare», erfand dreissig imaginäre Inseln und erzählt dazu von ihren wechselvollen Geschichten, Geschichten nicht nur von Inseln, sondern von Menschen, die an diesen Inseln fast allesamt scheitern. «Das Lexikon der Phantominseln» ist ein wunderlicher Reiseführer durch die Welt der Fantasie. Zweifarbig gedruckt, mit Karten, farbigem Schnitt und Lesebändchen lehrt Dirk Liesemer vielleicht nicht so sehr Geographisches, dafür umso mehr über die Abgründe der menschlichen Seele. Dirk Liesemer «Das Lexikon der Phantominseln», mare Ich lebe in einer kleinen Stadt in der Ostschweiz. Bis vor hundert Jahren war Amriswil ein Bauerndorf. Mit der Eisenbahn und der Industialisierung wuchs Amriswil schnell. In ihrer Blütezeit bekam man wohl fast alles im Dorf. Es gab kleine Läden, Handwerker, mehrere Metzgereien… Heute stirbt ein Laden nach dem andern. Dafür wuchern an allen Ecken Kebabbuden, Krimskramsläden, noch ein Friseur, Hörgräte… «Handwerkstätte» ist eine Hommage an fast vergessene Berufe; den Rosshaarmatratzenmacher in Niederbipp, den Buchdrucker in Vättis, den Seiler in Winterthur, der Büstenmacherin in Küssnacht am Rigi und die Sackdruckerin in Heimiswil… Portraits mit Bild und Text, mit Adressen und Internetauftritten, ein Nachschlage- und Inspirationsbuch für all jene, die sich nicht begnügen mit Massen- und Stangenware. Eine gelungene Zusammenarbeit zwischen der Zeitschrift «Schweizer Familie» und dem Rotpunkt Verlag! Kathrin Fritz / Maurice K. Grünig «Handwerkstätten», Rotpunktverlag

Ich lebe in einer kleinen Stadt in der Ostschweiz. Bis vor hundert Jahren war Amriswil ein Bauerndorf. Mit der Eisenbahn und der Industialisierung wuchs Amriswil schnell. In ihrer Blütezeit bekam man wohl fast alles im Dorf. Es gab kleine Läden, Handwerker, mehrere Metzgereien… Heute stirbt ein Laden nach dem andern. Dafür wuchern an allen Ecken Kebabbuden, Krimskramsläden, noch ein Friseur, Hörgräte… «Handwerkstätte» ist eine Hommage an fast vergessene Berufe; den Rosshaarmatratzenmacher in Niederbipp, den Buchdrucker in Vättis, den Seiler in Winterthur, der Büstenmacherin in Küssnacht am Rigi und die Sackdruckerin in Heimiswil… Portraits mit Bild und Text, mit Adressen und Internetauftritten, ein Nachschlage- und Inspirationsbuch für all jene, die sich nicht begnügen mit Massen- und Stangenware. Eine gelungene Zusammenarbeit zwischen der Zeitschrift «Schweizer Familie» und dem Rotpunkt Verlag! Kathrin Fritz / Maurice K. Grünig «Handwerkstätten», Rotpunktverlag