Vielleicht verfolgen sie die Verleihung der Buchpreise in unseren Nachbarländern. Mein Fazit: Die GewinnerInnen feiern ihr Buch und den Preis als einen Lohn, als Bestätigung, als Schubkraft zum Weiterschreiben. Die NichtgewinnerInnen buchen ihren «Trostpreis»allzuoft ab als Zeichen reinen Kommerzes.

In einem kurzen Interview mit Marlene Streeruwitz im Zusammenhang mit der diesjährigen Verleihung des Österreichischen Buchpreises, bei dem sie mit ihrem Roman «Auflösungen» eben nicht mit dem Österreichischen Buchpreis beehrt wurde, meinte die Schriftstellerin (sinngemäss) schmallippig: Das ist kein Literaturpreis, sondern ein Kommerzpreis, ein Verkaufspreis. Gewonnen hat der 1968 in Bulgarien geborene und 1990 nach Österreich geflohene Dimitré Diner mit seinem über 1000 Seiten schweren Opus Magnum «Zeit der Mutigen».

In einem kurzen Interview mit Marlene Streeruwitz im Zusammenhang mit der diesjährigen Verleihung des Österreichischen Buchpreises, bei dem sie mit ihrem Roman «Auflösungen» eben nicht mit dem Österreichischen Buchpreis beehrt wurde, meinte die Schriftstellerin (sinngemäss) schmallippig: Das ist kein Literaturpreis, sondern ein Kommerzpreis, ein Verkaufspreis. Gewonnen hat der 1968 in Bulgarien geborene und 1990 nach Österreich geflohene Dimitré Diner mit seinem über 1000 Seiten schweren Opus Magnum «Zeit der Mutigen».

Die immer gleiche ungute Situation nach der Verleihung des Buchpreises: Fünf Autorinnen und Autoren sitzen in der ersten Reihe und nach Bekanntgabe der Preisträgerin, des Preisträgers blitzen die Kameras nur noch in ein einziges Gesicht. Den «Verschmähten» wird mit Bedauern auf die Schulter geklopft. Man steht noch eine Weile verloren neben den vielen Stuhlreihen, während auf oder neben der Bühne das grosse Feiern schon begonnen hat, Mikrofone erste Reaktionen auffangen und sich eine Traube um die Glücklichen bildet.

Stimmt, getragen wird der Preis auch vom SBVV, dem Schweizer Buchhandels- und Verlags-Verband, einem Dienstleister der Buchbranche, einer Institution, die in erster Linie an optimalen Verkaufszahlen interessiert ist. Aber diesen Preis auf reinen Kommerz zu reduzieren, ist nicht richtig, denn die Jury ist unabhängig, besetzt ausschliesslich von KennerInnen der hiesigen Literatur, von Fachleuten, die an Literatur interessiert sind, auch wenn ihre Entscheide, wie alle Juryentscheide, niemals von allen nachvollziehbar sind.

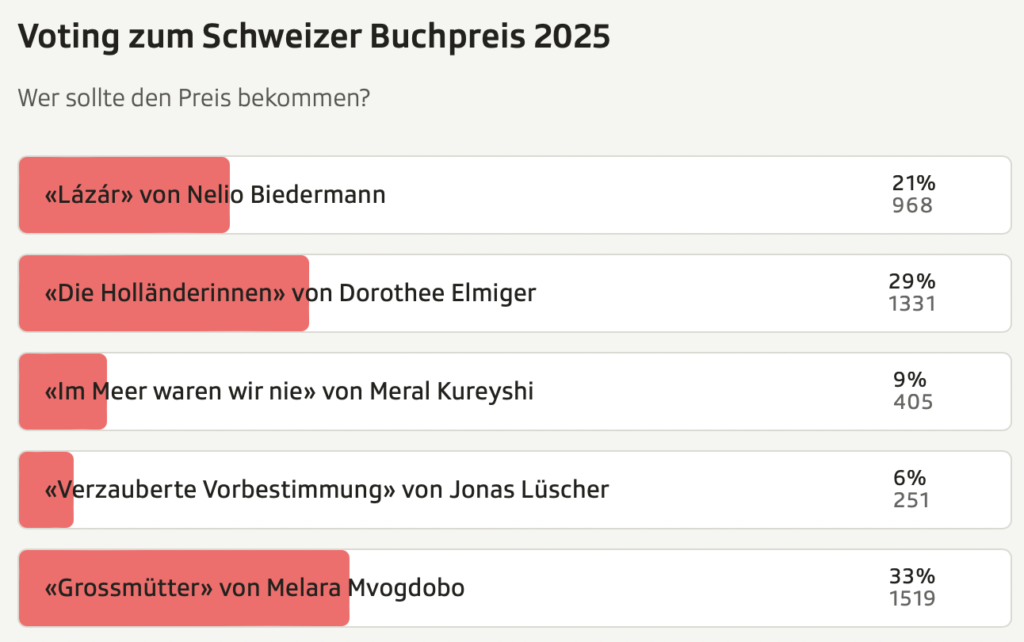

Klickt man sich auf der Webseite des Schweizer Fernsehens auf die letzten Umfragen zum Schweizer Buchpreis, findet man eine Resultate, die überraschen:

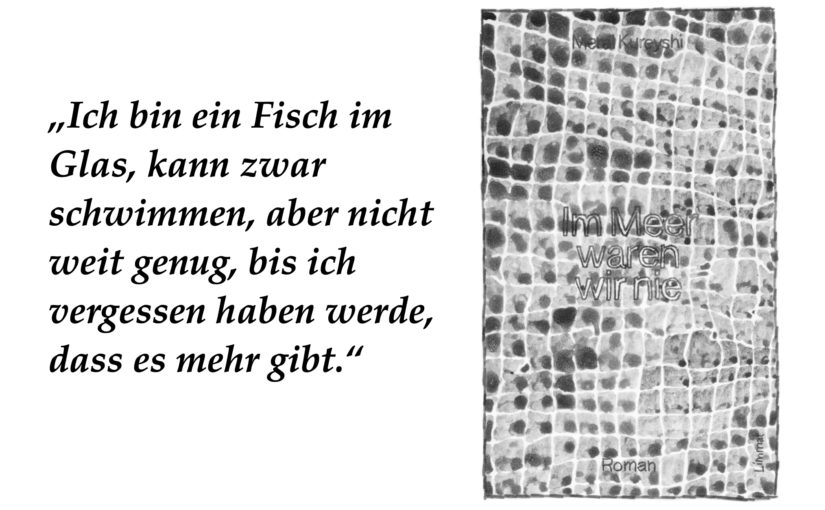

Ich bin überzeugt, das Dorothee Elmiger den Schweizer Buchpreis entgegennehmen wird. Ihr Buch hat alles; Tiefe, Gewicht, Geheimnis, eine ganz eigene Sprache und Stoff genug, um stundenlang darüber nachzudenken oder zu diskutieren. Nicht dass der Roman von Jonas Lüscher das alles nicht auch hätte. Aber sein Roman ist verschlüsselter. Er wolle nicht unterhalten, erklärte Jonas Lüscher. Auch der Roman von Meral Kureyshi. Aber ihr Roman bleibt kleinräumiger, zarter.

Eine grosse Überraschung bei dieser Umfrage ist der Roman von Melara Mvogdobo «Die Grossmütter». Und doch ist die Umfrage keine Überraschung. Das Voting ist eine Manifestation der Sympathie. Zu gleichen Teilen der Autorin, wie ihrem Buch gegenüber. Melara Mvogdobo gibt zwei Frauen eine Stimme, die nur durch viel Kraft nicht stumm bleiben oder stumm gemacht wurden. «Die Grossmütter» ist eindeutig, unmissverständlich, direkt und messerscharf.

Illustrationen © Lea Le / literaturblatt.ch

Meral Kureyshi, geboren 1983 in Prizren, kam 1992 mit ihrer Familie in die Schweiz und lebt in Bern. Sie studierte Literatur und Germanistik und arbeitet als freie Autorin. Ihr erster Roman «Elefanten im Garten» war nominiert für den Schweizer Buchpreis, wurde mehrfach ausgezeichnet und in viele Sprachen übersetzt. Ihr zweiter Roman «Fünf Jahreszeiten» wurde im Manuskript ausgezeichnet mit dem Literaturpreis «Das zweite Buch» der Marianne und Curt Dienemann-Stiftung. 2020 wurde sie zu den Tagen der Deutschsprachigen Literatur nach Klagenfurt eingeladen (Bachmannpreis). Für «Im Meer waren wir nie» erhielt sie 2025 einen Literaturpreis des Kantons Bern.

Meral Kureyshi, geboren 1983 in Prizren, kam 1992 mit ihrer Familie in die Schweiz und lebt in Bern. Sie studierte Literatur und Germanistik und arbeitet als freie Autorin. Ihr erster Roman «Elefanten im Garten» war nominiert für den Schweizer Buchpreis, wurde mehrfach ausgezeichnet und in viele Sprachen übersetzt. Ihr zweiter Roman «Fünf Jahreszeiten» wurde im Manuskript ausgezeichnet mit dem Literaturpreis «Das zweite Buch» der Marianne und Curt Dienemann-Stiftung. 2020 wurde sie zu den Tagen der Deutschsprachigen Literatur nach Klagenfurt eingeladen (Bachmannpreis). Für «Im Meer waren wir nie» erhielt sie 2025 einen Literaturpreis des Kantons Bern.

Vielleicht muss ich ganz persönlich auf die Frage antworten, was gute Literatur zumindest für mich sein kann: Sie muss mich fesseln. Sie muss mich überraschen. Sie muss mich in irgend einer Form provozieren. Sie muss in mir einen Nachhall erzeugen, muss sich in mir festhaken. Der Sound muss musikalisch sein. Ich soll bewegt werden… Ich könnte die Liste noch weiterführen, ohne je den Anspruch zu haben, eine solche Liste habe Allgemeingültigkeit. Robert Walser wurde wie Franz Kafka zu Lebzeiten nur von wenigen beachtet und geschätzt, am wenigsten vom Buchmarkt. Oder umgekehrt; Kennen sie John Knittel? Der Schweizer Schriftsteller war zu Lebzeiten sehr erfolgreich, starb 1970. Heute kennt ihn kaum mehr jemand. Vergessen. Kennen sie Ruth Blum? Die Schaffhauserin starb 1975. Ich kaufte alle ihre Bücher in Antiquariaten und war hell begeistert. Vergessen. Noch so eine lange Liste.

Vielleicht muss ich ganz persönlich auf die Frage antworten, was gute Literatur zumindest für mich sein kann: Sie muss mich fesseln. Sie muss mich überraschen. Sie muss mich in irgend einer Form provozieren. Sie muss in mir einen Nachhall erzeugen, muss sich in mir festhaken. Der Sound muss musikalisch sein. Ich soll bewegt werden… Ich könnte die Liste noch weiterführen, ohne je den Anspruch zu haben, eine solche Liste habe Allgemeingültigkeit. Robert Walser wurde wie Franz Kafka zu Lebzeiten nur von wenigen beachtet und geschätzt, am wenigsten vom Buchmarkt. Oder umgekehrt; Kennen sie John Knittel? Der Schweizer Schriftsteller war zu Lebzeiten sehr erfolgreich, starb 1970. Heute kennt ihn kaum mehr jemand. Vergessen. Kennen sie Ruth Blum? Die Schaffhauserin starb 1975. Ich kaufte alle ihre Bücher in Antiquariaten und war hell begeistert. Vergessen. Noch so eine lange Liste. Das beste Buch! Warum ist unter den Nominierten nicht „Sommerschatten“ von Urs Faes? Oder „Walzer für niemand“ von Sophie Hunger? Oder „Sechzehn Monate“ von Fabia Andina? Hört die Schweiz an den Sprachgrenzen auf?Schweizer Buchpreis? Oder „die spinne“ von Eva Maria Leuenberger? Warum nicht einmal Lyrik in der Liste der Nominierten? Weil man der Lyrik kein Scheinwerferlicht zutraut? Weil sich damit keine Verkaufszahlen generieren? (Hut ab vor allen Verlagen, die sich noch immer tapfer trauen, Lyrik zu drucken!) Die Liste jener Bücher, die es auch verdient hätten, wird mit der Intensität des Lesens nicht kürzer. Auch das Unverständnis über diese Versäumnisse. Zudem muss man wissen, dass sich etliche Grössen der hiesigen Literatur durch ihre Verlage gar nicht mehr zur Wahl stellen wollen.

Das beste Buch! Warum ist unter den Nominierten nicht „Sommerschatten“ von Urs Faes? Oder „Walzer für niemand“ von Sophie Hunger? Oder „Sechzehn Monate“ von Fabia Andina? Hört die Schweiz an den Sprachgrenzen auf?Schweizer Buchpreis? Oder „die spinne“ von Eva Maria Leuenberger? Warum nicht einmal Lyrik in der Liste der Nominierten? Weil man der Lyrik kein Scheinwerferlicht zutraut? Weil sich damit keine Verkaufszahlen generieren? (Hut ab vor allen Verlagen, die sich noch immer tapfer trauen, Lyrik zu drucken!) Die Liste jener Bücher, die es auch verdient hätten, wird mit der Intensität des Lesens nicht kürzer. Auch das Unverständnis über diese Versäumnisse. Zudem muss man wissen, dass sich etliche Grössen der hiesigen Literatur durch ihre Verlage gar nicht mehr zur Wahl stellen wollen. Immerhin stehen für einmal keine Debüts in der Liste. Wie soll ein Debüt eine Chance haben neben einem Buch eines literarischen Schwergewichts? Und Schwergewichte sind in der Liste der Nominierten sehr wohl vertreten: Mit Sicherheit die erst 40jährige Dorothee Elmiger, die mit ihrem Roman „Die Holländerinnen“ auch in der Shortlist zum Deutschen Buchpreis steht. Und zweifelsohne Jonas Lüscher. Meral Kureyshi schaffte es mit ihrem Debüt „Elefanten im Garten“ vor 10 Jahren auf die Liste der Nominierten und gilt seither als wichtige Stimme der CH-Literatur. Von Melara Mvogdobo las ich vor ein paar Jahren ihr Debüt „Von den fünf Schwestern, die auszogen, ihren Vater zu ermorden“ und konnte mich nicht wirklich begeistern lassen, genauso wie vom

Immerhin stehen für einmal keine Debüts in der Liste. Wie soll ein Debüt eine Chance haben neben einem Buch eines literarischen Schwergewichts? Und Schwergewichte sind in der Liste der Nominierten sehr wohl vertreten: Mit Sicherheit die erst 40jährige Dorothee Elmiger, die mit ihrem Roman „Die Holländerinnen“ auch in der Shortlist zum Deutschen Buchpreis steht. Und zweifelsohne Jonas Lüscher. Meral Kureyshi schaffte es mit ihrem Debüt „Elefanten im Garten“ vor 10 Jahren auf die Liste der Nominierten und gilt seither als wichtige Stimme der CH-Literatur. Von Melara Mvogdobo las ich vor ein paar Jahren ihr Debüt „Von den fünf Schwestern, die auszogen, ihren Vater zu ermorden“ und konnte mich nicht wirklich begeistern lassen, genauso wie vom  Debüt „Anton will bleiben“ von Nelio Biedermann. Dass ihre Folgeromane von ganz anderer Qualität sind, darüber lässt sich streiten, zumal „Lásár“ in einer Weise gehypt wurde und wird, die jede Verhältnismässigkeit vermissen lässt.

Debüt „Anton will bleiben“ von Nelio Biedermann. Dass ihre Folgeromane von ganz anderer Qualität sind, darüber lässt sich streiten, zumal „Lásár“ in einer Weise gehypt wurde und wird, die jede Verhältnismässigkeit vermissen lässt.

Mathilda ist ein kleines Mädchen. Ihr alleinerziehender Vater stirbt. Und obwohl Mathilda vom schwulen Bruder ihres Vaters liebevoll aufgenommen wird, dort auch ihre Trauer ein Zuhause findet, veranlassen Ämter, dass Lucía, Mathildes Mutter in Mexiko, die bisher keine Rolle spielte, Mathilda zu sich nach Mexiko nimmt. Welten zerbrechen, nicht nur die von Mathilda, auch jene ihres Onkels Tobias. Regula Portillo las aus ihrem feinfühligen Roman «

Mathilda ist ein kleines Mädchen. Ihr alleinerziehender Vater stirbt. Und obwohl Mathilda vom schwulen Bruder ihres Vaters liebevoll aufgenommen wird, dort auch ihre Trauer ein Zuhause findet, veranlassen Ämter, dass Lucía, Mathildes Mutter in Mexiko, die bisher keine Rolle spielte, Mathilda zu sich nach Mexiko nimmt. Welten zerbrechen, nicht nur die von Mathilda, auch jene ihres Onkels Tobias. Regula Portillo las aus ihrem feinfühligen Roman « Drei miteinander und ineinander verwobene Geschichten, die Flüchtlingskrise in Berlin. Alle Figuren in Daniel Mezgers Roman «Alles außer ich» sind in Fluchtbewegung, wenn auch nicht aus Kriegsgebieten, dann mit Sicherheit vor sich selbst. Von einem Mann, der aus seiner Bedeutungslosigkeit ausbrechen will, einem Durchschnittsmeier, der nicht nur Hans Meier heisst, sondern die Verkörperung dieses Namens ist.

Drei miteinander und ineinander verwobene Geschichten, die Flüchtlingskrise in Berlin. Alle Figuren in Daniel Mezgers Roman «Alles außer ich» sind in Fluchtbewegung, wenn auch nicht aus Kriegsgebieten, dann mit Sicherheit vor sich selbst. Von einem Mann, der aus seiner Bedeutungslosigkeit ausbrechen will, einem Durchschnittsmeier, der nicht nur Hans Meier heisst, sondern die Verkörperung dieses Namens ist. Tintenfische in Wasserflaschen, Krabben in Folie, Libellen in einer Schachtel, Quallen plattgedrückt in einer Metalldose. Giuliano Musio tut mit Lust, was Schriftsteller dürfen und sollen; erfinden, lügen. So weit, dass Bern ein Buch lang auch mal am Meer liegen kann. Giuliano Musios Roman «Wirbellos» ist eine Mischung aus Realität und Surrealität, die zeigt wie lustvoll man in die Irre geführt werden kann. «Wirbellos» ist Literatur mit viel Rückgrat!

Tintenfische in Wasserflaschen, Krabben in Folie, Libellen in einer Schachtel, Quallen plattgedrückt in einer Metalldose. Giuliano Musio tut mit Lust, was Schriftsteller dürfen und sollen; erfinden, lügen. So weit, dass Bern ein Buch lang auch mal am Meer liegen kann. Giuliano Musios Roman «Wirbellos» ist eine Mischung aus Realität und Surrealität, die zeigt wie lustvoll man in die Irre geführt werden kann. «Wirbellos» ist Literatur mit viel Rückgrat!

nder und später die Enkelkinder. Und dann lernt sie Félix kennen. Es ist Liebe auf den ersten Blick, Marthes erste große Liebe. Félix, der Maler ist und noch einmal zehn Jahre älter, wirbelt ihr Leben völlig durcheinander. 600000 Leserinnen und Leser und in Solothurn bei der ersten Lesung unter der Mittagssonne etwas mehr als 20 Aufmerksame. Die Schriftstellerin war so nervös, als wäre sie kurz vor ihrer ersten Verabredung. Im Publikum sass auch Uli Wittman, der Übersetzer und Lebenspartner der Autorin, der neben Noëlle Châtelet andere Grosse ins Deutsche übersetzt: Le Clézio, Michel Houellebecq.

nder und später die Enkelkinder. Und dann lernt sie Félix kennen. Es ist Liebe auf den ersten Blick, Marthes erste große Liebe. Félix, der Maler ist und noch einmal zehn Jahre älter, wirbelt ihr Leben völlig durcheinander. 600000 Leserinnen und Leser und in Solothurn bei der ersten Lesung unter der Mittagssonne etwas mehr als 20 Aufmerksame. Die Schriftstellerin war so nervös, als wäre sie kurz vor ihrer ersten Verabredung. Im Publikum sass auch Uli Wittman, der Übersetzer und Lebenspartner der Autorin, der neben Noëlle Châtelet andere Grosse ins Deutsche übersetzt: Le Clézio, Michel Houellebecq. Kamikaze Mozart erzählt von Fumika, einer japanischen Musikstudentin in Berkeley, die sich in den Schweizer Physiker Wolfgang verliebt, der im Team von Robert Oppenheimer an der Atombombe baut. In Japan hat ihre Familie für sie einen Mann bestimmt, den sie noch nie gesehen hat und der Kamikaze-Anwärter bei der Luftwaffe ist. Nach dem Überfall der Japaner auf Pearl Harbor wird Fumika mit den andern 130 000 «feindlichen Elementen» interniert. In der Wüste von Santa Fe, wo die Internierten beim Bau von Wolfgangs Reaktor eingesetzt werden, sehen sie sich wieder. Wolfgang hat sich inzwischen ganz in den Dienst der «Bombe gegen die Nazis» gestellt, und die Liebe zu einer «Feindin» bringt ihn jetzt in Schwierigkeiten. Schreiben sei wie das Handeln mit Dynamit.

Kamikaze Mozart erzählt von Fumika, einer japanischen Musikstudentin in Berkeley, die sich in den Schweizer Physiker Wolfgang verliebt, der im Team von Robert Oppenheimer an der Atombombe baut. In Japan hat ihre Familie für sie einen Mann bestimmt, den sie noch nie gesehen hat und der Kamikaze-Anwärter bei der Luftwaffe ist. Nach dem Überfall der Japaner auf Pearl Harbor wird Fumika mit den andern 130 000 «feindlichen Elementen» interniert. In der Wüste von Santa Fe, wo die Internierten beim Bau von Wolfgangs Reaktor eingesetzt werden, sehen sie sich wieder. Wolfgang hat sich inzwischen ganz in den Dienst der «Bombe gegen die Nazis» gestellt, und die Liebe zu einer «Feindin» bringt ihn jetzt in Schwierigkeiten. Schreiben sei wie das Handeln mit Dynamit. hres bisherigen Lebens auf, reist nach Prizren. Erinnerungen an ihre idyllische Kindheit in der osmanisch geprägten Stadt, die sie im Alter von zehn Jahren mit ihrer Familie verlassen musste, drängen machtvoll in ihre Schweizer Gegenwart. Aber die Welt ihrer Kindheit findet sie nicht wieder in Prizren, und auch sie selbst hat sich verändert. Sie sucht einen Platz in ihrem neuen Land, der neuen Sprache. Die Unselbstständigkeit ihrer einsamen Mutter erträgt sie nur schlecht und mit jedem neuen deutschen Wort wächst die Entfernung zu ihr. Während die Mutter sich zunehmend isoliert, versucht die Erzählerin dem Stillstand zu entkommen.

hres bisherigen Lebens auf, reist nach Prizren. Erinnerungen an ihre idyllische Kindheit in der osmanisch geprägten Stadt, die sie im Alter von zehn Jahren mit ihrer Familie verlassen musste, drängen machtvoll in ihre Schweizer Gegenwart. Aber die Welt ihrer Kindheit findet sie nicht wieder in Prizren, und auch sie selbst hat sich verändert. Sie sucht einen Platz in ihrem neuen Land, der neuen Sprache. Die Unselbstständigkeit ihrer einsamen Mutter erträgt sie nur schlecht und mit jedem neuen deutschen Wort wächst die Entfernung zu ihr. Während die Mutter sich zunehmend isoliert, versucht die Erzählerin dem Stillstand zu entkommen.