Gibt es Kinderbücher? Jugendbücher? Wahrscheinlich gibt es Bücher, die explizit für ein Publikum geschrieben sind. Aber manchmal gibt es Bücher, die alle Sprachen sprechen, jene der Kinder, jene Jugendlicher und jene Erwachsener. Bücher wie „Die Augen und das Unmögliche“ von Dave Eggers. Bücher mit scheinbar einfacher Melodie. Mit Zwischen-, Unter- und Obertönen.

Haben sie „Momo“ von Michael Ende gelesen und dabei irgendwann das Gefühl gehabt, sie würden eine Kindergeschichte lesen? Eine einfache Geschichte für einfache Gemüter? „Momo“ spiegelt genauso wie Dave Eggers „Die Augen und das Unmögliche“ die Welt und was passiert. Diese Geschichte ist auch keine Tiergeschichte, auch wenn der Protagonist Johannes ein Hund ist. Ein Hund mit einer Aufgabe, denn in diesem grossen, riesengrossen Park ist Johannes ‹Das Auge›. Kein Wachhund, aber der Blick fürs Ganze, das Auge für die drei alten, weisen Bisons Freya, Meredith und Samuel, die seit ewigen Zeiten das Sagen über die Geschicke der Tiere haben und stets in ihrem Gehege bleiben, von Wärtern gefüttert.

In diesem riesigen Park hat es auch Menschen, mal wenige, mal viele. Solche, die mit Rädern an den Füssen über Wege und Strassen flitzen, manchmal mit eigenartigen Geräuschen aus tragbaren Kisten. Solche, die tanzen. Aber auch solche, die unerklärlichen Lärm verursachen, Dinge zerstören oder Müll zurücklassen. Oder solche in Uniformen. In diesem Park gibt es neben Wegen und Strassen auch Gebäude. Manch eines ist riesig. Und in der Mitte des Parks geschehen seltsame Dinge, denn dort wächst ein riesiges Ding mit nur wenigen Fenstern, das die Tiere im Park verunsichert.

«Lebendig sein heisst, seinen Weg zu gehen.»

Überhaupt scheint im Park eine Zeit des Umbruchs anzubrechen. Der immergleiche Alltag des Parks wird mehr und mehr gestört. Eines Tages stehen rund um das neu entstehende Gebäude Tafeln mit Bildern. Bilder, die Johannes eine Wirklichkeit zeigen, von der er nichts wusste, einer Wirklichkeit, die in über die Massen in Bann zieht, die in so sehr fesselt, dass er nicht einmal merkt, dass er von einem der Menschen gestreichelt wird. Eine Berührung durch dieses Bild und eine Berührung durch diese Hand.

Johannes ist der einzige seiner Art. Es gibt wohl noch andere Hunde, aber diese werden an Leinen von Menschen geführt. Sie sind auch nicht so schnell wie er, denn Johannes ist, wenn er denn will, so schnell wie das Licht. Man achtet Johannes, denn ohne ihn gäbe es ‹Das Auge› nicht für die drei alten Bisons. Und ohne Freya, Meredith und Samuel gäbe es die tausendjährige Ordnung nicht.

Doch eines Tages gerät Johannes, erstarrt im Bann jener Bilder vor dem eigenartig grossen Gebäude mitten im Park, in die Fänge von Menschen. Sie packen ihn und zerren ihn in eine metallene Kiste auf Rädern. Nur mit Hilfe seiner vielen Freunde im Park gelingt Johannes die Flucht vor den Dieben. Und weil ihm Gutes getan wurde, weil man ihn unter Aufbietung aller Kräfte rettete, meint auch Johannes etwas Grosses tun zu müssen; Die drei Bisons Freya, Meredith und Samuel sollen frei sein.

In „Die Augen und das Unmögliche“ geschieht das Unmögliche. Es ist eine Geschichte über Freiheit und Mut, über die Grenzen dieser Freiheit und die Kraft der Gemeinschaft. Wie leicht wir uns fesseln lassen, weil wir zu wissen glauben. Dave Eggers Roman ist eine phantastische Parabel über eine Welt, die aus den Fugen gerät. Über die Macht von Bildern, äussere und innere.

Ich bin sicher, dass meine Enkelinnen mir gerne beim Vorlesen zuhören würden. Und ich bin sicher, dass ich dieses Buch immer und immer wieder lieben werde.

PS Die Gemälde in diesem Buch sind klassische Landsachftsgemälde längst verstorbener Künstler. Der Illustrator Shawn Harris malte Johannes den Hund in alle diese Bilder hinein, ohne die Gemälde sonst zu verändern.

Dave Eggers (*1970) ist einer der bedeutendsten zeitgenössischen Autoren. Sein Werk umfasst zahlreiche Bücher für Erwachsene, darunter «Every»,»»Der Circle» und «Ein Hologramm für den König». Ebenso hat er bereits mehrere Bücher für junge Leser*innen geschrieben, darunter «Die Mitternachtstür» und «Her Right Foot» und «What Can a Citizen Do?», die beiden letzteren illustriert von Shawn Harris. Dave Eggers ist Gründer von McSweeney’s, einem unabhängigen Verlag, und Mitbegründer von 826 National, einem Netzwerk von Schreib- und Nachhilfezentren für Jugendliche. Er lebt mit seiner Familie in Nordkalifornien.

Die neun Gemälde in diesem Buch sind klassische Landschaftsgemälde längst verstorbener Künstler. Shawn Harris, mit dem Dave Eggers schon häufig zusammengearbeitet hat, hat Johannes in alle Bilder hineingemalt, ohne sie ansonsten zu verändern. Shawn Harris lebt in Nordkalifornien, wo er auch gerne Songs schreibt, surft und Racquetball spielt.

lse Layer arbeitete nach ihrem Studium zunächst im Kulturbereich und in einem Verlag, bevor sie sich 1991 als Literaturübersetzerin für Spanisch und Englisch selbstständig machte. Sie lebt in Berlin. Für ihre Übersetzungen hat sie diverse Auszeichnungen und Preise erhalten, darunter den Deutschen Jugendliteraturpreis.

Dave Eggers «Die Parade», Rezension auf literaturblatt.ch

Beitragsbild © Brecht van Maele

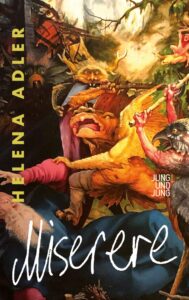

Es ist der 18. Band einer illustren Reihe kleiner, üppig illustrierter Bücher im kleinen Format, mit farbigem Schnitt und Lesebändchen, fadengeheftet – das ideale Geschenk – an sich selbst und all jene, die das schöne Buch mögen. „Der Landarzt“ von Franz Kafka, „Romeo und Julia“ von William Shakespeare, „Die Bergwerke von Falun“ von E.T.A. Hoffmann, „Unheimliche Geschichten“ von Edgar Allan Poe, „Djamila“ von Tschingis Aitmatov bis hin zu „Tomaten“ und viele andere Perlen.

Es ist der 18. Band einer illustren Reihe kleiner, üppig illustrierter Bücher im kleinen Format, mit farbigem Schnitt und Lesebändchen, fadengeheftet – das ideale Geschenk – an sich selbst und all jene, die das schöne Buch mögen. „Der Landarzt“ von Franz Kafka, „Romeo und Julia“ von William Shakespeare, „Die Bergwerke von Falun“ von E.T.A. Hoffmann, „Unheimliche Geschichten“ von Edgar Allan Poe, „Djamila“ von Tschingis Aitmatov bis hin zu „Tomaten“ und viele andere Perlen.

Wenn nur Marcs Unehrlichkeit nicht wäre. Er erzählt ihr zwar immer wieder aus seiner Welt, seiner Vergangenheit, seiner Familie und seiner Kindheit. Aber weil er noch immer fürchtet, sein Leben selbst könnte zu langweilig sein, verheimlicht er, wie er sein Geld verdient und dichtet sich ein Leben als einer von der Musikbranche an. Um in seinem Traum zu bestehen! Aber wie es kommen muss; am 9. November 1989 fällt nicht nur die Mauer. Die Erschütterungen gehen nicht nur durch das bisher geteilte Land.

Wenn nur Marcs Unehrlichkeit nicht wäre. Er erzählt ihr zwar immer wieder aus seiner Welt, seiner Vergangenheit, seiner Familie und seiner Kindheit. Aber weil er noch immer fürchtet, sein Leben selbst könnte zu langweilig sein, verheimlicht er, wie er sein Geld verdient und dichtet sich ein Leben als einer von der Musikbranche an. Um in seinem Traum zu bestehen! Aber wie es kommen muss; am 9. November 1989 fällt nicht nur die Mauer. Die Erschütterungen gehen nicht nur durch das bisher geteilte Land. Maxim Leo, 1970 in Ostberlin geboren, ist gelernter Chemielaborant, studierte Politikwissenschaften, wurde Journalist. Heute schreibt er gemeinsam mit Jochen Gutsch Bestseller über sprechende Männer und Alterspubertierende, außerdem Drehbücher für den »Tatort«. 2006 erhielt er den Theodor-Wolff-Preis. Für sein autobiografisches Buch »Haltet euer Herz bereit« wurde er 2011 mit dem Europäischen Buchpreis ausgezeichnet. 2014 erschien sein Krimi »Waidmannstod«, 2015 »Auentod«. 2019 erschien sein autobiografisches Buch »Wo wir zu Hause sind«, das zum Bestseller wurde. Maxim Leo lebt mit seiner Frau und zwei Kindern in Berlin.

Maxim Leo, 1970 in Ostberlin geboren, ist gelernter Chemielaborant, studierte Politikwissenschaften, wurde Journalist. Heute schreibt er gemeinsam mit Jochen Gutsch Bestseller über sprechende Männer und Alterspubertierende, außerdem Drehbücher für den »Tatort«. 2006 erhielt er den Theodor-Wolff-Preis. Für sein autobiografisches Buch »Haltet euer Herz bereit« wurde er 2011 mit dem Europäischen Buchpreis ausgezeichnet. 2014 erschien sein Krimi »Waidmannstod«, 2015 »Auentod«. 2019 erschien sein autobiografisches Buch »Wo wir zu Hause sind«, das zum Bestseller wurde. Maxim Leo lebt mit seiner Frau und zwei Kindern in Berlin.