Als ich vor mehr als zehn Jahren den ersten in Deutsch erschienen Roman von Douna Loup las, hatte ich das Gefühl, eine Perle gefunden zu haben, etwas Besonderem begegnet zu sein. „Verwildern“ ist die konsequente Fortführung einer ganz eigenwilligen Stimme, die sowohl in der Form wie in ihrer Tonalität Resonanzen erzeugt, die weit über das Übliche hinausgehen!

„Die Schwesterfrau“, Douna Loups deutschsprachiges Debüt, wurde mit mehreren Preisen ausgezeichnet, u.a. dem Förderpreis der Schweizerischen Schillerstiftung, dem Prix Michel Dentan und dem Prix Senghor du premier roman francophone. Dass es 12 Jahre dauerte, bis Douna Loup mit einem zweiten Buch auf dem deutschsprachigen Markt erscheint, mag verschiedene Gründe haben. An Gelegenheiten zu Übersetzungen hätte es nicht gefehlt. Mit Sicherheit belohnt „Verwildern“ aber die Neuentdeckung. Zu hoffen ist, dass „Verwildern“ weit über die Schweiz hinaus wahrgenommen wird. Buch und Autorin hätten es mehr als verdient.

„Die Schwesterfrau“, Douna Loups deutschsprachiges Debüt, wurde mit mehreren Preisen ausgezeichnet, u.a. dem Förderpreis der Schweizerischen Schillerstiftung, dem Prix Michel Dentan und dem Prix Senghor du premier roman francophone. Dass es 12 Jahre dauerte, bis Douna Loup mit einem zweiten Buch auf dem deutschsprachigen Markt erscheint, mag verschiedene Gründe haben. An Gelegenheiten zu Übersetzungen hätte es nicht gefehlt. Mit Sicherheit belohnt „Verwildern“ aber die Neuentdeckung. Zu hoffen ist, dass „Verwildern“ weit über die Schweiz hinaus wahrgenommen wird. Buch und Autorin hätten es mehr als verdient.

„Verwildern“ erzählt die Geschichte einer jungen Frau, die als Mädchen zusammen mit ihrer Mutter weit draussen aufwuchs, eingebettet in die Natur, als Teil ihrer selbst. Keine paradiesische Kindheit, aber eine Kindheit in absoluter Unmittelbarkeit, wörtlich hautnah mit der Natur verbunden. Umso grösser ist der Schrecken, als das Mädchen erfährt, dass sie nicht nur einen Vater hätte, sondern auch noch einen drei Jahre ältern Bruder. Aber weil es nach ihrer Geburt zum Bruch zwischen Mutter und Vater kam und dieser die junge Mutter mit der Tochter alleine zurückliess, wird das Wissen um einen bisher nicht existierenden Bruder zu einer ultimativen Kraft, mit der das Mädchen die Mutter zwingt, sich gemeinsam mit ihr auf die Suche zu machen. Auf die Suche nach einer Nadel im Heuhaufen.

Mutter und Tochter machen sich mit fast nichts auf den Weg, auf einen langen Weg, lernen sich ganz neu kennen, nicht nur sich, auch die Welt, der sie sich bisher verweigerten. Es ist ein jahrelanger Weg. Ein Weg, der die beiden auch in Städte führt, die für das Mädchen so fremd sind, wie unbekannte Planeten. Die Mutter hält sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser, das Mädchen lernt alles, was es wissen muss von Ihrer Mutter und sich selbst. Bis sie mit einer Fähre auf eine kleine Insel kommen. Das Mädchen ist über die Jahre eine junge Frau geworden. So wie sie das Gefühl hat, in ihrem Körper langsam angekommen zu sein, so sehr will sie vorerst bleiben auf dieser Insel, die ihr alles zu geben scheint, wonach sie sich sehnt. Die Sehnsucht nach ihrem Bruder ist so sehr zu einem immerwährenden Gefühl geworden, dass seine Erfüllung mehr und mehr in den Hintergrund trat. Die Mutter geht weiter, die junge Frau bleibt. Die junge Frau findet die Liebe, endlich ein Gegenüber, das einen grossen Teil des Suchens stillt.

Aber irgendwann treffen Briefe der Mutter auf der Insel ein. Briefe, die der Tochter zeigen, wie sehr ihre Mutter zu kämpfen hatte, dass die Suche für sie nie zu Ende war. Dass sie den Bruder gefunden hat und die Tochter bittet, sich auf den Weg zu ihr zu machen.

Die Geschichte dieses Buches ist das eine. Was mich aber viel, viel mehr faszinierte, ist die Sprache dieser Autorin, die Melodie ihrer Sätze. Wie sehr der Inhalt mit ihren Gefühlen, ihrem Empfingen, ihrer Wahrnehmung korrespondiert. Leser*innen lieben Bücher wie „Der Gesang der Flusskrebse“ von Delia Owens, den meistverkaufte Belletristiktitel des vergangenen Jahres. Ein durchaus gutes Buch einer jungen Frau, die man wegen eines Mordfalls in ihrer Nähe aus ihrem Leben in der wilden Natur reissen will. Eine Geschichte, bei der die Natur nur Kulisse bleibt, die Naturverbundenheit der Protagonistin bloss ein Mosaik. In „Verwildern“ macht Douna Loup die Natur und die junge Frau zu einem Paar. Sie erzählt von dieser Verbundenheit, einer Liebe ohne Enttäuschungen. In ihrem Roman ist die Natur keine Kulisse. Sie setzt die Geschichte nicht in die Natur. Sie erzählt aus der Natur. Ihre Sprache ist von einer derartigen Intensität und Nähe zur Natur, das man riecht und schmeckt. Man hört die Stille und spürt die Kiesel unter den blossen Füssen.

„Verwildern“ ist ein literarisches Manifest ohne Bitterkeit, ohne Enttäuschung, ohne Belehrung. Dafür ein ganz zartes Kunstwerk, dass von Liebe und Respekt durchtränkt ist. Wie schön!

Douna Loup wurde 1982 in Genf geboren, ihre Eltern waren Marionettenspieler. Sie verbrachte ihre Kindheit und Jugend in Frankreich, arbeitete in Madagascar und lebt heute in Nantes. Ihr erster Roman, «L’Embrasure» (2010) («Die Schwesterfrau (Lenos 2012)) wurde mit dem Förderpreis der Schweizerischen Schillerstiftung und dem Prix Michel-Dentan ausgezeichnet. Ihre Texte erscheinen in der Mércure de France und im Verlag Editions Zoé in Genf.

Steven Wyss, geboren 1992 in Thun, studierte Angewandte Sprachen und Übersetzen in Winterthur und Genf sowie Contemporary Arts Practice an der HKB in Bern. Neben seiner Tätigkeit als freier Übersetzer arbeitet er im Übersetzerhaus Looren. Er lebt in Zürich. 2023 erhielt er den Kulturförderpreis der Stadt Thun sowie eine literarische Auszeichnung der Stadt Zürich für seine Übersetzung von C.F. Ramuz’ «Sturz in die Sonne».

Beitragsbild © Roman Lusser

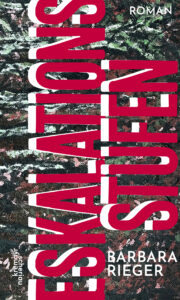

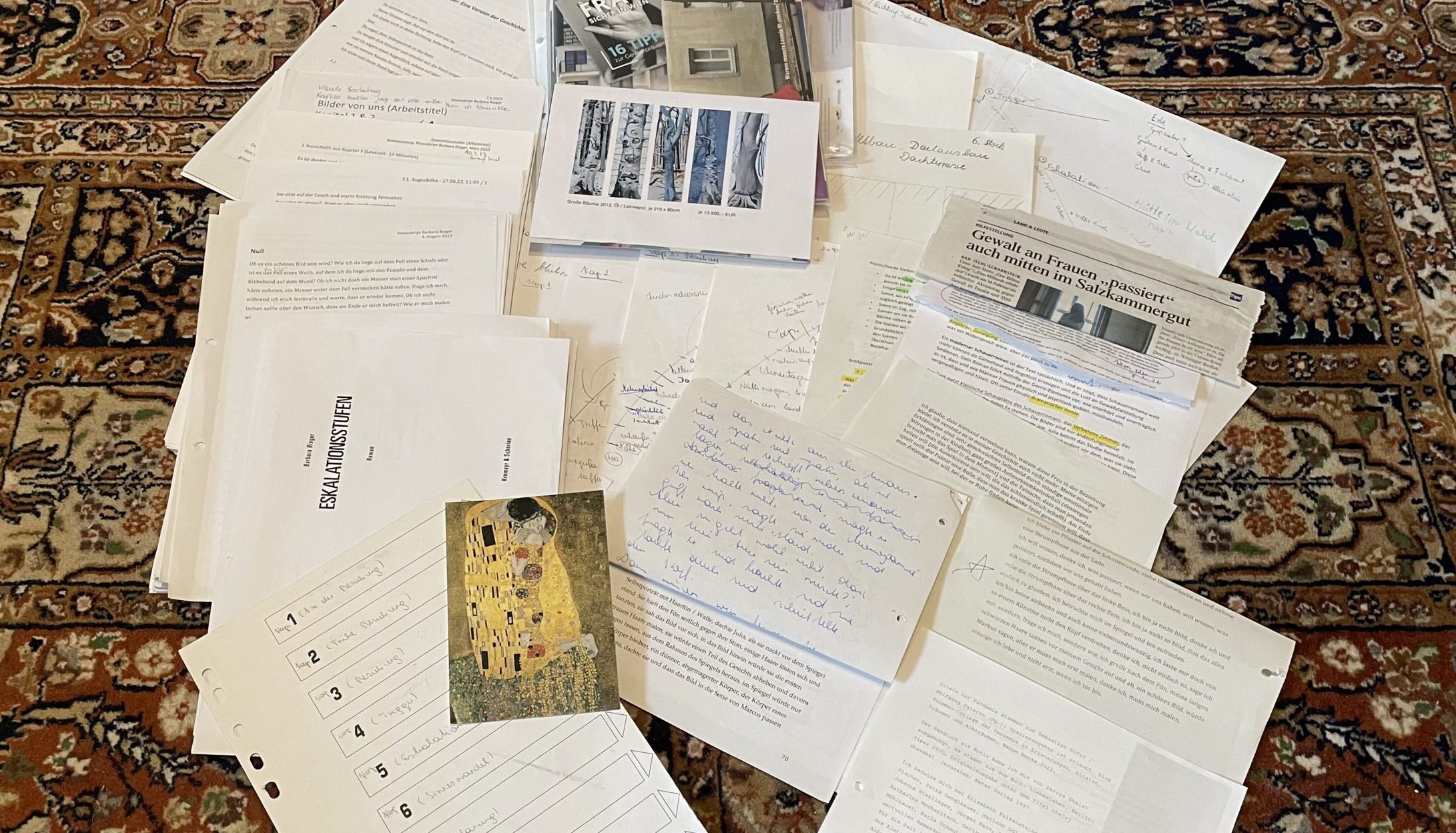

Barbara Rieger, geboren 1982 in Graz, lebt und arbeitet als Autorin und Schreibpädagogin in Wien und im Almtal (OÖ). Gemeinsam mit Alain Barbero Herausgeberin des Foto- & Literaturblogs „

Barbara Rieger, geboren 1982 in Graz, lebt und arbeitet als Autorin und Schreibpädagogin in Wien und im Almtal (OÖ). Gemeinsam mit Alain Barbero Herausgeberin des Foto- & Literaturblogs „