Man wird in ein wunderschönes Haus im Burgund eingeladen, bekocht und nach Strich und Faden verwöhnt. Alles perfekt, wenn da nur die kleinen und grossen Katastrophen nicht wären, die wie heisses Magma unter der Oberfläche auf das Beben warten! Max Küngs neuer Roman «Fremde Freunde» ist ein Kammerspiel, das es in sich hat!

Saint-Jacques-aux-Bois liegt im Burgund. Ein Ort, von dem die meisten jungen Einheimischen weg wollen, solange sie können, weil es fast keine Verdienstmöglichkeiten gibt. Einer der Orte, wo es viele hinzieht, die sich mit entsprechender Brieftasche eines der grosszügigen Häuser und deren Renovation, Um- und Ausbau und Unterhalt leisten können, um ein paar Ferienwochen im Jahr etwas von dem zu zelebrieren, was ihnen in der Enge des Alltags unmöglich scheint, was ihnen Hochglanzmagazine vorbeten. Ein Haus mit Charme, ein grosser Garten, ein Obsthain hinter dem Haus, alte Bäume, unter denen man die Seele baumeln lassen kann – savoir vivre!

Jacqueline und Jean hatten sich eines gekauft, von einem in Geldnöte geratenen Freund, etwas unverhofft und schnell, das Haus mit grosser Kelle aus- und umgebaut und in jenes Idyll verwandelt, von dem sie erhofften, es würde sich als Paradies entpuppen, als Ort des Auftankens, der Ruhe, des Geniessens. Aber so sehr Jean bei dem Unternehmen den finanziellen Bogen überspannt hatte und die Kontostände zusammen mit der angespannten wirtschaftlichen Situation in Schieflache gebracht hatte, so sehr macht Jean jeden noch so kleinen Aufenthalt in dem Haus zur militärisch vorbereiteten Übung, die an der Gleichgültigkeit ihres halbwüchsigen Sohnes Laurent abprallt.

Deshalb laden sie nicht ohne Hintergedanken zwei Paare ein, zum einen, weil man wusste, dass sich die Kinder verstehen würden, zum anderen weil man sich erhoffte, dass die Gäste ebenso ver- und bezaubert von dem Haus sein und im richtigen Moment formuliert mit wehenden Fahnen auf das Angebot des Miteigentümer-Seins einsteigen würden. Man würde vertrauter untereinander, käme sich näher, wären Gefährten – Fundamente einer Freundschaft. Eine Woche. Man lässt sich von den Gastgebern verwöhnen und bestaunen, beneiden und bewundern.

Aber wie erwartet zeigen sich schon in den ersten Tagen, in den ersten Stunden Risse im Konstrukt. Nicht nur in den von Jacqueline und Jean gehegten Plänen, sondern auch im Paradies in und ums Haus und in den Fassaden, die alle drei Paare mit Bedacht den anderen zu präsentieren versuchen. Die Wände sind dünn und manchmal auch die Haut. Während die einen die frische Liebe demonstrieren und es unter Tränen gar zu einem Hochzeitsantrag kommt, geben die andern die Trennung bekannt. Und während man in der Küche, am Tisch oder nachmittags im Garten unter den alten Apfelbäumen dem Genuss huldigt, verschwinden Schmuckstücke, bleibt das überdimensional grosse Geschäft im Klo liegen oder die Eingangstüre trotz gegenteiliger Versicherung tagsüber bei Abwesenheit sperrangelweit offen. Eines Tages liegt gar eine tote Ratte im Klo, die Jean nur unter Aufbietung letzter Kräfte im Kanal neben dem Haus zu entsorgen vermag. Etwas stimmt nicht. Nicht nur in den aufgesetzten Fassaden, nicht in der Freundlichkeit der Gastgeber, nicht in den Beteuerungen der Eingeladenen, nicht in den friedvollen, entspannten Tagen in Saint-Jacques-aux-Bois.

Bis Steine fliegen.

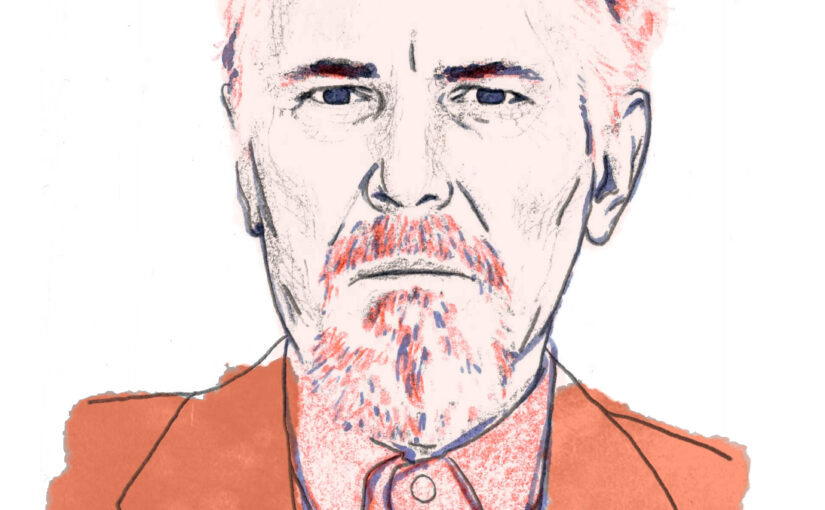

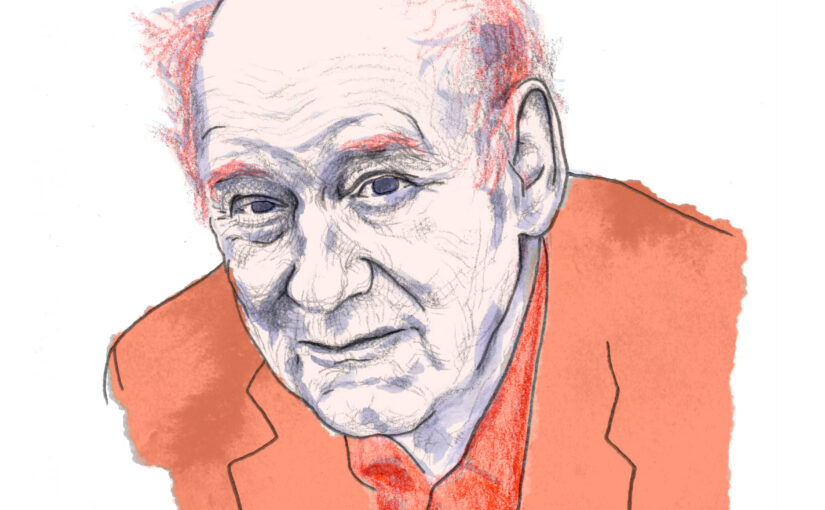

Als Kolumnist hält Max Küng der Gesellschaft und sich selbst schon seit Jahren einen Spiegel vor. Er kennt die Pappenheimer! Drei Ehepaare und ihre jugendlichen Kinder in einem Haus auftreten lassen – das machte dem geübten messerscharfen Beobachter ganz offensichtlich Spass. Spass, der sich auf mich als Leser überträgt, auch wenn sich am Ende des Romans die Geschehnisse für meinen Geschmack zu arg überstürzen, denn das, was in den drei Paaren und ihren Familien an grossen und kleinen Katastrophen schlummert, hätte für ein Finale gereicht. Trotzdem macht die Lektüre einen Heiden Spass. Max Küng entblösst. Nicht nur die Fassaden der Protagonist:innen, sondern auch die Gesellschaft, in der nur reüssiert, wer es auch zeigen kann. „Fremde Freunde“ entlarvt ohne zu karikieren und führt uns vor, was getarnte Absichten anrichten können. Eigentlich geht es im Roman um die Sehnsucht nach Freundschaft, nach Liebe und einem Zuhause, einem Heim, in dem man sich zu hundert Prozent geborgen und sicher fühlt.

Max Küng liest am 10. September neben Usama Al Shahmani, Michael Köhlmeier, Philipp Theisohn, Stefan Keller, Valerie Fritsch, Silvia Tschui, Arno Camenisch, Yusuf Yesilöz, Peter Stamm und den Nominierten des 1. Weinfelder Buchpreises an den Weinfelder Buchtagen. Moderiert wird die Lesung von Max Küng von Gallus Frei-Tomic.

Max Küng, geboren 1969 in Maisprach bei Basel, ist seit 1999 Reporter und Kolumnist beim Magazin des Tages-Anzeigers. Neben diversen Musikkompositionen und Veröffentlichungen erschienen zuletzt seine Kolumnensammlung «Die Rettung der Dinge» und sein Roman «Wenn du dein Haus verlässt, beginnt das Unglück». Max Küng lebt in Zürich.

Max Küng, geboren 1969 in Maisprach bei Basel, ist seit 1999 Reporter und Kolumnist beim Magazin des Tages-Anzeigers. Neben diversen Musikkompositionen und Veröffentlichungen erschienen zuletzt seine Kolumnensammlung «Die Rettung der Dinge» und sein Roman «Wenn du dein Haus verlässt, beginnt das Unglück». Max Küng lebt in Zürich.

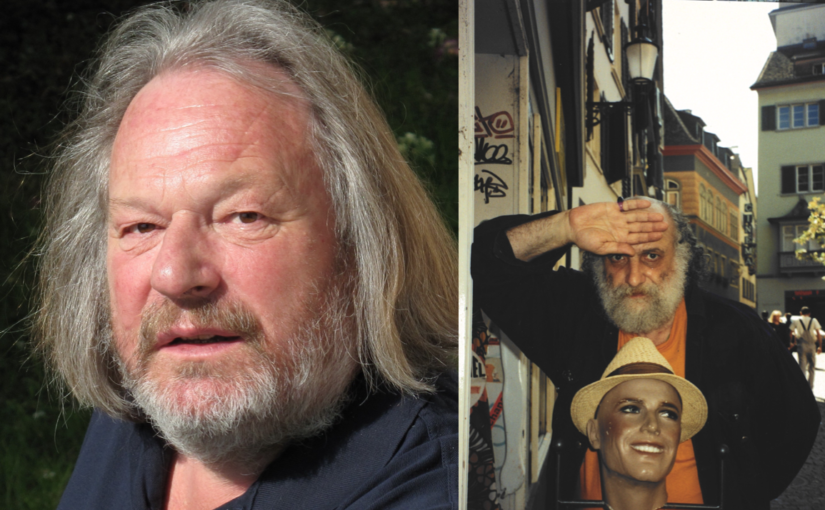

Beitragsbilder © Maurice Haas