«Nach zehnstündiger Anreise aus Berlin waren die Stunden in Gottlieben wie eine lange Umarmung. Vielen Dank an Gallus Frei und Heike Brandstädter für die Vorbereitung und das intensive Gespräch auf der Bühne! Vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer! Und vielen Dank für die schönen Gespräche nach der Lesung, für den Wein und die Münzen, die man mir schenkte, in der Hoffnung, im nächsten Leben nicht als Ameise wiedergeboren zu werden. Ich habe mich sehr wohl, sehr aufgehoben gefühlt. Herzlichen Gruß, Nadja Küchenmeister»

«Die Gedichte verstören, weil in eine quasi unschuldige, fast kindlich-heile Welt der Erinnerung, des Märchens, des Spiels, auch des Spiels der Gedanken, etwas Dunkles hereinbricht oder davon kündet. Das Unvorhergesehene war verborgen, aber es war immer schon da und wird an prominenter Stelle hervorgeholt. Das Hintergründige, das Abgründige, der Verlust kommt zur Sprache. Zugleich wirbelt die Sprache gewohnte Begriffe und Sichtweisen durcheinander. Leise, vielleicht sogar lustvoll werden wir eingebunden in paradoxe Wiederholungen, zyklische Strukturen, Rundungen. Aber: diesen Wiederholungen wohnt immer eine winzige Abweichung ein, eine unmerkliche Drehung der Perspektive, die das gewohnte Verständnis stört, es durcheinanderbringt. Das sind Passagen wie: „kein schatten mehr / im schatten“ oder „das schlafzimmer der eltern / das elternschlafzimmer“ oder „die bahn / bleibt in der bahn“ oder auch „keiner wusste genau wie spät es war / als es zu spät war“. Worte, Begriffe, Ausdrücke, Sprachbilder, die uns vertraut scheinen, werden ausgestellt, auseinandergelegt, befragt: Sind sie das, was sie vorgeben zu sein? Was taugen sie? Wie weit reichen sie?» Heike Brandstädter

Fast tausend Kilometer von Berlin nach Gottlieben hin und am nächsten Tag wieder zurück. Muss schon eine wichtige Sache sein, die so weit transportiert wird! War es auch! Nadja Küchenmeister bringt sie mit; in ihren Büchern fein säuberlich verpackt, ihrer Sprache, ihrer Dichtung, eine verschriftlichte Stimme, die durch Musikalität, Tiefe, Vielschichtigkeit, Sprachwitz und Klugheit auf der einen Seite gewichtig genug ist, um sie beim Vortragen in wohlproportionierten Dosen den Erwartenden zu übergeben, leicht genug, dass die Wortkonstrukte Höhen erreichen, die Schwindel erzeugen.

Ich lernte Naja Küchenmeister 2022 in Basel am dortigen Lyrikfestival kennen, erstand die Bücher im Vorfeld und war nach der Lektüre mehr als gespannt auf die Person, die hinter den Worten steckt. Hätte man mir die Gedichte damals ohne Hinweise auf die Autorin zur Lektüre gegeben, hätte ich die Dichterin im reifen Alter geschätzt, weil ihre Gedichte nicht nur viel Weisheit verraten, vor allem in der Art des Sehens, sondern jene kluge Distanz, die ein Gedicht zu einem Diamant macht, der das Licht auffächert und zu einem vielfachen Spiegel werden lässt.

Zusammen mit der Literaturwissenschaftlerin Heike Brandstädter aus Konstanz versuchten wir zu zweit ein ganz kleines bisschen hinter die Geheimnisse ihres Dichtens zu leuchten. Nadja Küchenmeister ist keine Vielschreiberin. Was sie zu Papier bringt, hat lange gereift, lange Prozesse durchlaufen. Sie hütet sich davor, sich vom Literaturbetrieb vorwärts treiben zu lassen. Ihre Sprachlandschaften sind klangvoll durchkomponierte Reisen mit dem inneren Auge. Sie nimmt mich mit in einen Kosmos, der aus Alltäglichkeiten, Kleinigkeiten, Normalitäten einen Zustand des Sehens erzeugen kann, der der Schwere Leichtigkeit, dem Unscheinbaren Gewicht und dem Losen Kraft gibt.

Lukas Bärfuss wurde fünfzig. Vielleicht einer der Gründe für den Autor und Vater, endlich jene eine DelMonte-Bananenschachtel, mit der ganze Generationen in der Schweiz siedelten, die während Jahrzehnten in den verschiedensten Zwischenräumen seines Daseins lagerte, nun endlich zu öffnen. Eine Art Büchse der Pandora. Eine Tür zur Vergangenheit, die sich nicht verschliessen lässt, durch die immer wieder der Wind pfeift.

Lukas Bärfuss wurde fünfzig. Vielleicht einer der Gründe für den Autor und Vater, endlich jene eine DelMonte-Bananenschachtel, mit der ganze Generationen in der Schweiz siedelten, die während Jahrzehnten in den verschiedensten Zwischenräumen seines Daseins lagerte, nun endlich zu öffnen. Eine Art Büchse der Pandora. Eine Tür zur Vergangenheit, die sich nicht verschliessen lässt, durch die immer wieder der Wind pfeift.

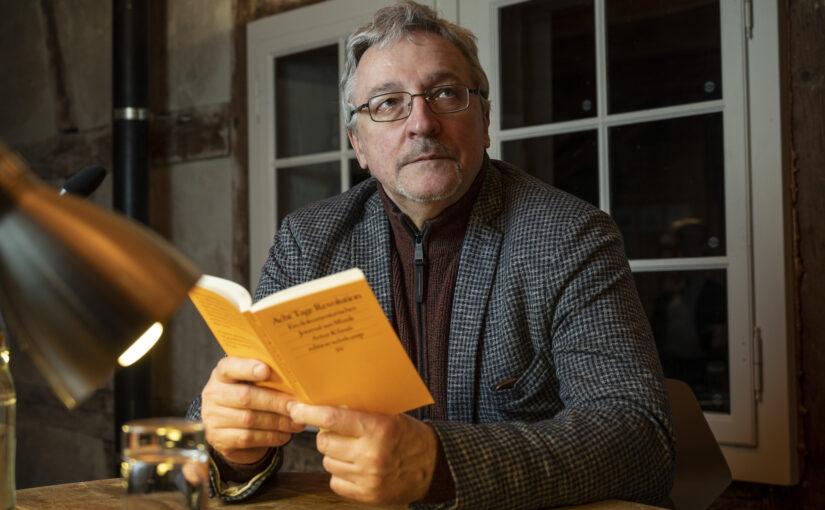

Artur Klinaŭ nennt den weissrussischen Diktator Alexander Lukaschenka in seinem Buch „Acht Tage Revolution. Ein dokumentarisches Journal aus Minsk“ kein einziges Mal mit seinem Namen, bloss Batka. Sein Buch ist Auseinandersetzung und Abrechnung zugleich, ein Versuch der Einordnung, ein Protokoll der Suche nach seiner für Tage verschwundenen Tochter. Artur Klinaŭ ist davon überzeugt, dass eine Revolution in Weissrussland in der gegenwärtigen Lage aussichtslos wäre. Viele Stimmen im Land sind zwar laut, aber nur die wenigsten haben einen „Plan“, wie eine Zukunft in einem ganz anderen System aussehen müsste, allen voran die Opposition unter Swetlana Tichanowskaja, wo mit Slogans den Menschen in diesem leidgeprüften Land nur der „Kopf verdreht“ wird. Russland würde einen „aufmüpfigen“ Nachbarn sofort schlucken, zumal Weissrussland sich nicht dagegenstellen könnte, auch wenn viele in der protestierenden Masse aufrichtig beseelt waren von den Ideen einer Revolution.

Artur Klinaŭ nennt den weissrussischen Diktator Alexander Lukaschenka in seinem Buch „Acht Tage Revolution. Ein dokumentarisches Journal aus Minsk“ kein einziges Mal mit seinem Namen, bloss Batka. Sein Buch ist Auseinandersetzung und Abrechnung zugleich, ein Versuch der Einordnung, ein Protokoll der Suche nach seiner für Tage verschwundenen Tochter. Artur Klinaŭ ist davon überzeugt, dass eine Revolution in Weissrussland in der gegenwärtigen Lage aussichtslos wäre. Viele Stimmen im Land sind zwar laut, aber nur die wenigsten haben einen „Plan“, wie eine Zukunft in einem ganz anderen System aussehen müsste, allen voran die Opposition unter Swetlana Tichanowskaja, wo mit Slogans den Menschen in diesem leidgeprüften Land nur der „Kopf verdreht“ wird. Russland würde einen „aufmüpfigen“ Nachbarn sofort schlucken, zumal Weissrussland sich nicht dagegenstellen könnte, auch wenn viele in der protestierenden Masse aufrichtig beseelt waren von den Ideen einer Revolution.