«Er fürchtete nicht das Leiden, den Tod, er war nicht einmal verliebt in das Leben, aber er hatte ein tiefes Begehren gespürt» steht als Zitat des amerikanisch-britischen Schriftstellers Henry James dem neuen Buch von Urs Faes vorangestellt. Kein Roman, ein Fahrtenbuch, ein Logbuch, eine literarische Auseinandersetzung mit einer Diagnose, die den Tod bedeuten kann. Ein intimer Blick, der nur deshalb gelingt, weil nichts an dem sehr persönlichen Buch rührselig, mitleiderregend oder exhibitionistisch ist, nichts.

Urs Faes ist einer der Grossen der Schweizer Literatur, kein Szenenautor und seit Jahrzehnten Hausautor bei Suhrkamp. Schon in seinen frühesten Werken erzählte Urs Faes von Lebens- und Beziehungskrisen. Einmal zeitlich ganz nah wie im grossen Roman «Paarbildung», ein ander Mal in zeitlicher Entfernung wie im letzten Roman «Sommer in Brandenburg» auf einem brandenburgischen Landgut während des Nationalsozialismus, wo junge Juden aud das Leben im Kibbuz vorbereitet wurden. Eine zarte Liebesgeschichte unter unsäglicher Bedrohung. Kein Wunder, wenn sich Urs Faes nach der Diagnose Krebs mit der eigenen, gesundheitlichen Krise auseinandersetzt.

Urs Faes «Fahrtenbuch» «Halt auf Verlangen» beschreibt Fahrten mit der Strassenbahn, mit Zürichs Tram von seinem Zuhause in die Klinik zur Bestrahlung, manchmal aber auch eine Station weiter bis zu den Friedhöfen. Er beginnt zu schreiben wie damals als 12jähriger in ein Heft, nicht grösser als ein Schulheft. Anfangs wohl noch ohne Ziel, ohne Absicht, dann immer mehr als Auseinandersetzung mit sich, der Krankheit, der Menschen aus der Vergangenheit, dem, was im Angesicht des möglichen Sterbens übrig bleibt. Mit dem, was aus der eigenen Geschichte hervorbricht. Wonach man sich sehnt, wenn man aus der Selbstverständlichkeit hinausrutscht. Urs Faes schrieb schon als Knabe, als sein Vater für lange Zeit verschwand und als gebrochener, kranker Mann zurückkehrte. Er schrieb vom kleinen Bruder, der anders war als alle andern, im Heim war und immer nach dem Vater fragte. Er schrieb von der Mutter, die in Arbeit und Sorge zu ertrinken drohte. Urs Faes schrieb damals als Zurückgelassener. Schreiben war Notwendigkeit, die einzige Möglichkeit, den Halt nicht zu verlieren. Genau wie jetzt mit seiner Krankheit, dem Krebs, als ihn ein Freund ermuntert: Schreib auf. Urs Faes schreibt von den behutsamen, heimlichen Anfängen des Schreibens, als es nach dem Tod seines kleinen Bruders und der langen Krankheit seines Vaters Trost und Flucht war. Er schrieb, «weil nichts in dieser Stille war». Wie die Not des Schreibens zum Zwang wurde und verstehen lässt, dass Urs Faes mit der Krankheit, die den Tod bedeuten kann, das Schreiben unmöglich sein lassen kann.

Warum ein solches Buch lesen? Warum sich dem aussetzen? Es geht kaum um die Krankheit, nie um das ausgesteckte Feld auf dem Unterbauch, das bestrahlt werden soll. Es geht darum, was mit einem Menschen geschieht, der wohl mit den Augen sieht, aber mit dem Schreiben wahrnimmt. Urs Faes, seiner Endlichkeit vorgeführt, sieht sich mit Erinnerungen konfrontiert, die wie Zeigefinger aus dem Meer von Unverdautem und Verdrängtem auftauchen. Bis zum Friedhof, wo unter Steinen Geschichten begraben liegen, dem Vergessen übergeben. Etwas, dem Urs Faes mit seinem Fahrtenbuch entgegenschreibt.

Urs Faes Sprache schmeichelt nicht, umgarnt einem aber doch. Sie ist Farbe, Geruch und Stimmung. Ohne Pathos, nicht einmal in den Schmerz der Krankheit getaucht. Sie ist ehrlich, unmittelbar. Gefühle werden  über Sprache zelebriert, etwas, was der Autor in seinen Romanen seit je beweist; ein untrügliches Gespür für Klang und Musik. Urs Faes spielt mehrstimmig, ein ganzes Orchester an Klangfarben anstimmend. Grosses Können,

über Sprache zelebriert, etwas, was der Autor in seinen Romanen seit je beweist; ein untrügliches Gespür für Klang und Musik. Urs Faes spielt mehrstimmig, ein ganzes Orchester an Klangfarben anstimmend. Grosses Können,

Urs Faes liest aus seinem Fahrtenbuch «Halt auf Verlangen» an den Solothurner Literaturtagen 2017, vom 25. bis 28. Mai. Ich freue mich!

Urs Faes, 1947 geboren, lebt und arbeitet in Zürich. Seine Werke wurden vielfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Schweizerischen Schillerpreis und dem Zolliker Kunstpreis. Sein Roman «Paarbildung» stand auf der Shortlist für den Schweizer Buchpreis.

Urs Faes, 1947 geboren, lebt und arbeitet in Zürich. Seine Werke wurden vielfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Schweizerischen Schillerpreis und dem Zolliker Kunstpreis. Sein Roman «Paarbildung» stand auf der Shortlist für den Schweizer Buchpreis.

Titelfoto: «Inhalation» ©️ Philipp Frei

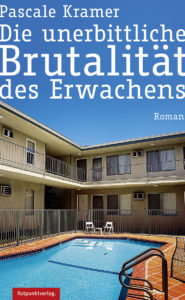

Alissa, eben Mutter geworden, eingezogen mit ihrem Mann in eine Wohnung mit Pool, findet den Tritt im neuen Leben nicht. Obwohl sie mit dem Mann verheiratet ist, der ihr Traummann gewesen war. Schachteln und Kisten bleiben unausgepackt, kein Tag ohne Kampf mit sich selbst und der Welt. Die Liebe zu ihrem Mann ist ihr entglitten – und auch das Mutterglück scheint abhanden gekommen zu sein. Und als ihr Mann nach der Rückkehr eines Freundes aus dem Irakkrieg, der ihn als Versehrten ausspuckt, den Stand verliert und sich ihre Mutter von ihrem Vater scheiden lässt, beginnt sich die Spirale von Dramatik und Tempo zu drehen. Die Katastrophe scheint unausweichlich.

Alissa, eben Mutter geworden, eingezogen mit ihrem Mann in eine Wohnung mit Pool, findet den Tritt im neuen Leben nicht. Obwohl sie mit dem Mann verheiratet ist, der ihr Traummann gewesen war. Schachteln und Kisten bleiben unausgepackt, kein Tag ohne Kampf mit sich selbst und der Welt. Die Liebe zu ihrem Mann ist ihr entglitten – und auch das Mutterglück scheint abhanden gekommen zu sein. Und als ihr Mann nach der Rückkehr eines Freundes aus dem Irakkrieg, der ihn als Versehrten ausspuckt, den Stand verliert und sich ihre Mutter von ihrem Vater scheiden lässt, beginnt sich die Spirale von Dramatik und Tempo zu drehen. Die Katastrophe scheint unausweichlich.

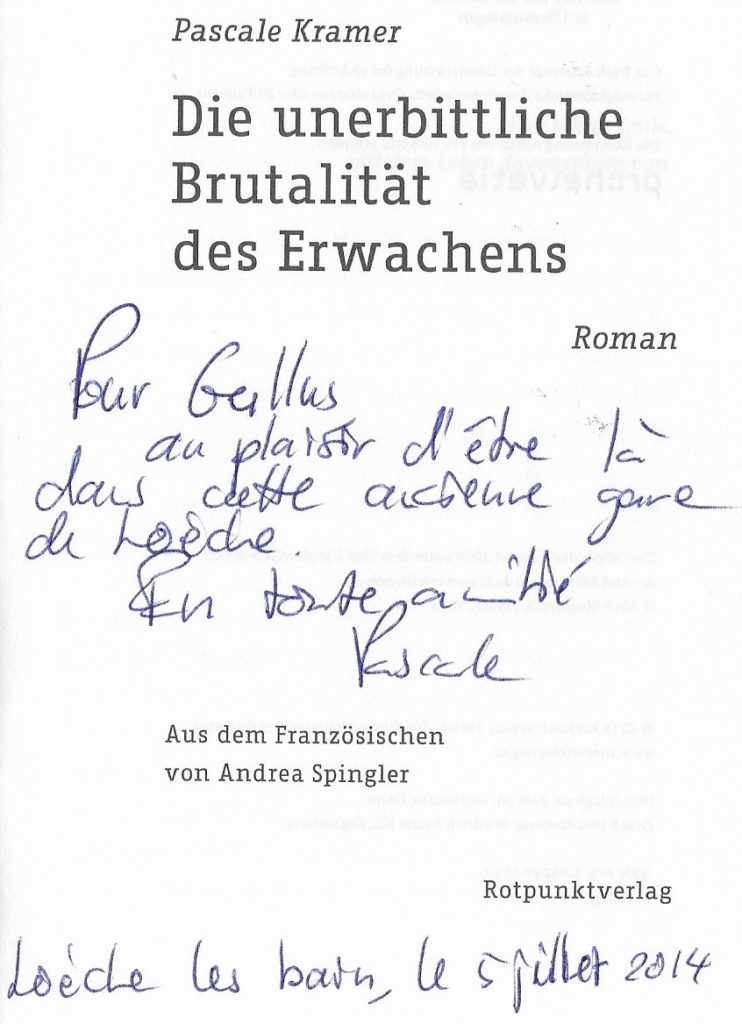

Pascale Kramer, 1961 in Genf geboren, hat zahlreiche Romane veröffentlicht, für die sie mehrfach ausgezeichnet wurde. Aufgewachsen in Lausanne, verbrachte sie einige Jahre in Zürich und ging 1987 nach Paris, wo sie auch heute lebt und arbeitet. Mit ihrem vierten Roman «Die Lebenden» (Prix Lipp Suisse), 2000 in Frankreich und 2003 erstmals auf Deutsch in der Übersetzung von Andrea Spingler erschienen, kam der literarische Durchbruch. Im Rotpunktverlag liegt außerdem «Die unerbittliche Brutalität des Erwachens» (2013) vor, für den ihr der Schillerpreis, der Prix Rambert und der Grand Prix du roman de la SGDL zuerkannt wurde. 2017 konnte Pascale Kramer mit dem Schweizer Grand Prix Literatur erstmals eine Auszeichnung für ihr Gesamtwerk entgegennehmen.

Pascale Kramer, 1961 in Genf geboren, hat zahlreiche Romane veröffentlicht, für die sie mehrfach ausgezeichnet wurde. Aufgewachsen in Lausanne, verbrachte sie einige Jahre in Zürich und ging 1987 nach Paris, wo sie auch heute lebt und arbeitet. Mit ihrem vierten Roman «Die Lebenden» (Prix Lipp Suisse), 2000 in Frankreich und 2003 erstmals auf Deutsch in der Übersetzung von Andrea Spingler erschienen, kam der literarische Durchbruch. Im Rotpunktverlag liegt außerdem «Die unerbittliche Brutalität des Erwachens» (2013) vor, für den ihr der Schillerpreis, der Prix Rambert und der Grand Prix du roman de la SGDL zuerkannt wurde. 2017 konnte Pascale Kramer mit dem Schweizer Grand Prix Literatur erstmals eine Auszeichnung für ihr Gesamtwerk entgegennehmen.

Aber Rainer stolpert. Ein erstes Mal mit seinem Roman, der seiner Frivolität wegen den moralischen Vorstellungen der aufstrebenden braunen Bewegung missfällt. Und sein zweiter Stolperer ist sein zweiter Roman, der in der Presse als „Wühlarbeit einer roten Ratte“ diffamiert wird. Rainer gerät unversehens zwischen die Fronten, muss fliehen, zuerst aus seiner Wohnung, später ganz aus Deutschland, mangels Alternativen ins sowjetische Moskau. Gudrun arbeitet nicht mehr als Gewerkschaftssekretärin, sondern an den Maschinen einer Schokoladenfabrik. Rainer mit seinen zwei linken Händen in der „Brigade Karl Marx“, die mit andern das Vorzeigeprojekt Metro in der sowjetischen Hauptstadt zu Ehren Stalins vorantreiben soll. Rainer überlebt die moskauer Jahre nur, weil er Wladimir Gejm kennenlernt, einen hochdekorierten Professor für Mathematik und Sprachwissenschaft an der Lomonosow-Universität. Ein Gelehrter, der mit seiner Wissenschaft der Mnemotik, der Lehre von Ursprung und Funktion der Erinnerung (Keine Erfindung des Autors!) Neuland betritt und darin Rainers Sohn Maykl und seinen eigenen Sohn Rem zu Probanden dieser neuen Technik macht. Zwei Familien wachsen zusammen. Für wenige Jahre bedeutet es das grosse Glück der beiden Kinder Maykl und Rem, die wie Brüder zueinander aufwachsen.

Aber Rainer stolpert. Ein erstes Mal mit seinem Roman, der seiner Frivolität wegen den moralischen Vorstellungen der aufstrebenden braunen Bewegung missfällt. Und sein zweiter Stolperer ist sein zweiter Roman, der in der Presse als „Wühlarbeit einer roten Ratte“ diffamiert wird. Rainer gerät unversehens zwischen die Fronten, muss fliehen, zuerst aus seiner Wohnung, später ganz aus Deutschland, mangels Alternativen ins sowjetische Moskau. Gudrun arbeitet nicht mehr als Gewerkschaftssekretärin, sondern an den Maschinen einer Schokoladenfabrik. Rainer mit seinen zwei linken Händen in der „Brigade Karl Marx“, die mit andern das Vorzeigeprojekt Metro in der sowjetischen Hauptstadt zu Ehren Stalins vorantreiben soll. Rainer überlebt die moskauer Jahre nur, weil er Wladimir Gejm kennenlernt, einen hochdekorierten Professor für Mathematik und Sprachwissenschaft an der Lomonosow-Universität. Ein Gelehrter, der mit seiner Wissenschaft der Mnemotik, der Lehre von Ursprung und Funktion der Erinnerung (Keine Erfindung des Autors!) Neuland betritt und darin Rainers Sohn Maykl und seinen eigenen Sohn Rem zu Probanden dieser neuen Technik macht. Zwei Familien wachsen zusammen. Für wenige Jahre bedeutet es das grosse Glück der beiden Kinder Maykl und Rem, die wie Brüder zueinander aufwachsen. Christoph Hein wurde am 8. April 1944 in Heinzendorf/Schlesien geboren. Nach Kriegsende zog die Familie nach Bad Düben bei Leipzig, wo Hein aufwuchs. Ab 1967 studierte er an der Universität Leipzig Philosophie und Logik und schloss sein Studium 1971 an der Humboldt Universität Berlin ab. Von 1974 bis 1979 arbeitete Hein als Hausautor an der Volksbühne Berlin. Der Durchbruch gelang ihm 1982/83 mit seiner Novelle „Der fremde Freund / Drachenblut“.

Christoph Hein wurde am 8. April 1944 in Heinzendorf/Schlesien geboren. Nach Kriegsende zog die Familie nach Bad Düben bei Leipzig, wo Hein aufwuchs. Ab 1967 studierte er an der Universität Leipzig Philosophie und Logik und schloss sein Studium 1971 an der Humboldt Universität Berlin ab. Von 1974 bis 1979 arbeitete Hein als Hausautor an der Volksbühne Berlin. Der Durchbruch gelang ihm 1982/83 mit seiner Novelle „Der fremde Freund / Drachenblut“.

den Typus einer Sprache, die sein musste, um Ihre Geschichte zu erzählen? Schon während des Schreibens war mir bewusst, dass der Kitsch-Vorwurf sicher kommen würde. Ein Grund, warum ich amerikanische Erzähler schätze, ist, dass sie keine Angst vor großen Gefühlen haben. Seltsamerweise wird einem Denis Johnson oder einem Richard Ford das in Besprechungen im deutschen Feuilleton nicht vorgeworfen. Sobald sich allerdings ein deutscher Autor einem Stoff emotionaler nähert, läuten sofort überall die Alarmglocken. Und dennoch, ich wollte diese Geschichte so erzählen – und ich werde es auch weiterhin tun. Auch die Sprache ist bewusst gewählt. Ein überbordender Stil würde schlicht und einfach nicht zu dem Erzähler passen.

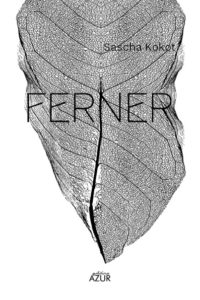

den Typus einer Sprache, die sein musste, um Ihre Geschichte zu erzählen? Schon während des Schreibens war mir bewusst, dass der Kitsch-Vorwurf sicher kommen würde. Ein Grund, warum ich amerikanische Erzähler schätze, ist, dass sie keine Angst vor großen Gefühlen haben. Seltsamerweise wird einem Denis Johnson oder einem Richard Ford das in Besprechungen im deutschen Feuilleton nicht vorgeworfen. Sobald sich allerdings ein deutscher Autor einem Stoff emotionaler nähert, läuten sofort überall die Alarmglocken. Und dennoch, ich wollte diese Geschichte so erzählen – und ich werde es auch weiterhin tun. Auch die Sprache ist bewusst gewählt. Ein überbordender Stil würde schlicht und einfach nicht zu dem Erzähler passen. Haben sie ein Buch von Leipzig mit nach Hause genommen? Ja, den neuen Gedichtband von Sascha Kokot. Er heißt FERNER, und ich kann ihn jedem ans Herz legen.

Haben sie ein Buch von Leipzig mit nach Hause genommen? Ja, den neuen Gedichtband von Sascha Kokot. Er heißt FERNER, und ich kann ihn jedem ans Herz legen. Jens Eisel, geboren 1980 in Neunkirchen/Saar, lebt in Hamburg. Nach einer Schlosserausbildung arbeitete er unter anderem als Lagerarbeiter, Hausmeister und Pfleger. Er studierte am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig und war 2013 Finalist beim Literaturpreis Prenzlauer Berg. Mit seiner Story «Glück» gewann er im selben Jahr den Open Mike.

Jens Eisel, geboren 1980 in Neunkirchen/Saar, lebt in Hamburg. Nach einer Schlosserausbildung arbeitete er unter anderem als Lagerarbeiter, Hausmeister und Pfleger. Er studierte am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig und war 2013 Finalist beim Literaturpreis Prenzlauer Berg. Mit seiner Story «Glück» gewann er im selben Jahr den Open Mike.

nicht, oder noch nicht. Macht nichts, denn Sascha Kokot verspricht mir mit seiner Sprache vieles. Es sind Bilder, die nicht abbilden, nicht einfach zeigen, obwohl ich im Blitzlicht des Lesens Konturen erkenne. Es bleibt stets Geheimnis, nicht zuletzt in den Überschriften zu den Gedichtgruppen: Drift, Transit, Graphen, Schären, Filament (Nachgesucht: Textilfaser).

nicht, oder noch nicht. Macht nichts, denn Sascha Kokot verspricht mir mit seiner Sprache vieles. Es sind Bilder, die nicht abbilden, nicht einfach zeigen, obwohl ich im Blitzlicht des Lesens Konturen erkenne. Es bleibt stets Geheimnis, nicht zuletzt in den Überschriften zu den Gedichtgruppen: Drift, Transit, Graphen, Schären, Filament (Nachgesucht: Textilfaser). Sascha Kokot, 1982 in der Altmark geboren und aufgewachsen, lebt als freier Autor und Fotograf in Leipzig. Nach einer Lehre als Informatiker in Hamburg und einem längeren Aufenthalt in Australien studierte er am Deutschen Literaturinstitut Leipzig. Er war Stipendiat der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen und der Albert Koechlin Stiftung. Für seine Arbeiten wurde er mehrfach ausgezeichnet, u. a. 2012 mit dem zweiten Feldkircher Lyrikpreis und 2014 mit dem Georg-Kaiser-Förderpreis.

Sascha Kokot, 1982 in der Altmark geboren und aufgewachsen, lebt als freier Autor und Fotograf in Leipzig. Nach einer Lehre als Informatiker in Hamburg und einem längeren Aufenthalt in Australien studierte er am Deutschen Literaturinstitut Leipzig. Er war Stipendiat der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen und der Albert Koechlin Stiftung. Für seine Arbeiten wurde er mehrfach ausgezeichnet, u. a. 2012 mit dem zweiten Feldkircher Lyrikpreis und 2014 mit dem Georg-Kaiser-Förderpreis.

Unsere westliche, europäische Kultur ist untrennbar mit dem Buch verbunden, dem Geschriebenen zwischen zwei Buchdeckel gefasst. Lesen eine Kulturtechnik, der man sich unmöglich entziehen kann, auch wenn laut Statistik mehr als eine halbe Million Personen in der Schweiz nicht richtig lesen und schreiben können. Ist der Welttag des Buches bloss eine PR-Aktion? Wer beginnt schon zu lesen, wenn er ein Buch geschenkt bekommt? Bei mir klappte das nicht.

Unsere westliche, europäische Kultur ist untrennbar mit dem Buch verbunden, dem Geschriebenen zwischen zwei Buchdeckel gefasst. Lesen eine Kulturtechnik, der man sich unmöglich entziehen kann, auch wenn laut Statistik mehr als eine halbe Million Personen in der Schweiz nicht richtig lesen und schreiben können. Ist der Welttag des Buches bloss eine PR-Aktion? Wer beginnt schon zu lesen, wenn er ein Buch geschenkt bekommt? Bei mir klappte das nicht. Heute kann man Geräte ohne eine Gebrauchsanweisung bedienen, Mitteilungen ohne Schriftzeichen übermitteln. Vom Illettrismus betroffene Menschen, die einmal Lesen und Schreiben lernten, die Fähigkeiten aber wieder verloren, entwickeln raffinierte Verhaltensweisen, um mit ihrer Schwäche, ihrem Unvermögen nicht aufzufallen oder anzustehen.

Heute kann man Geräte ohne eine Gebrauchsanweisung bedienen, Mitteilungen ohne Schriftzeichen übermitteln. Vom Illettrismus betroffene Menschen, die einmal Lesen und Schreiben lernten, die Fähigkeiten aber wieder verloren, entwickeln raffinierte Verhaltensweisen, um mit ihrer Schwäche, ihrem Unvermögen nicht aufzufallen oder anzustehen. ein Taschengeld für einen Schriftsteller abwerfen, solange Schriftstellerinnen und Schriftsteller, Journalistinnen und Journalisten wegen ihrer Schriften in Gefängnisse weggesperrt werden oder aus ihrer Heimat fliehen müssen, solange hinter einem Buch das Wirken des Santans vermutet wird, solange braucht es jährlich mindestens einen Tag des Buches.

ein Taschengeld für einen Schriftsteller abwerfen, solange Schriftstellerinnen und Schriftsteller, Journalistinnen und Journalisten wegen ihrer Schriften in Gefängnisse weggesperrt werden oder aus ihrer Heimat fliehen müssen, solange hinter einem Buch das Wirken des Santans vermutet wird, solange braucht es jährlich mindestens einen Tag des Buches.

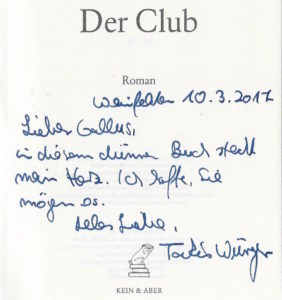

gibt eine Angelegenheit, bei der er ihr helfen soll. Hans wird zum Studenten Hans Stichler, der im Auftrag seiner distanziert agierenden Tante ein Verbrechen aufdecken soll. Ein Verbrechen im Club, im Pitt Club, einer äusserst elitären Vereinigung in einer äusserst elitären Universität. Hans› Tante Alex weiss, dass sie niemals Zugang zu den geheimen Machenschaften innerhalb des Clubs finden kann. Aber Hans ist ihr Schlüssel – und nicht nur dank seiner Intelligenz und seines Boxtalents. Hans besitzt eine Gabe, die ihn in seiner Bescheidenheit auffallen lässt; er kann zuhören. Er gibt seinem Gegenüber schon mit seiner Gestik, seinem Blick das Gefühl, in ihm einen Freund, ein Stück Heimat gefunden zu haben. Ausgerechnet Hans findet Freunde, die er täuschen muss, um hinter ein Geheimnis zu kommen, von dem er selbst nichts weiss, das ihn aber immer näher an den Abgrund bringt. Seine Lüge wird zum Nitroglyzerin, das jederzeit zu explodieren droht. Er träumt ein Leben lang von Liebe und Freundschaft, um seinen Traum zum Alp werden zu lassen.

gibt eine Angelegenheit, bei der er ihr helfen soll. Hans wird zum Studenten Hans Stichler, der im Auftrag seiner distanziert agierenden Tante ein Verbrechen aufdecken soll. Ein Verbrechen im Club, im Pitt Club, einer äusserst elitären Vereinigung in einer äusserst elitären Universität. Hans› Tante Alex weiss, dass sie niemals Zugang zu den geheimen Machenschaften innerhalb des Clubs finden kann. Aber Hans ist ihr Schlüssel – und nicht nur dank seiner Intelligenz und seines Boxtalents. Hans besitzt eine Gabe, die ihn in seiner Bescheidenheit auffallen lässt; er kann zuhören. Er gibt seinem Gegenüber schon mit seiner Gestik, seinem Blick das Gefühl, in ihm einen Freund, ein Stück Heimat gefunden zu haben. Ausgerechnet Hans findet Freunde, die er täuschen muss, um hinter ein Geheimnis zu kommen, von dem er selbst nichts weiss, das ihn aber immer näher an den Abgrund bringt. Seine Lüge wird zum Nitroglyzerin, das jederzeit zu explodieren droht. Er träumt ein Leben lang von Liebe und Freundschaft, um seinen Traum zum Alp werden zu lassen.

Takis Würger, geboren 1985, ist Redakteur beim Nachrichtenmagazin »Der Spiegel«. Im Alter von 28 Jahren ging er nach England, um an der Universität von Cambridge Ideengeschichte zu studieren. Dort boxte er als Schwergewicht für den Cambridge University Amateur Boxing Club und wurde Mitglied in verschiedenen studentischen Klubs.

Takis Würger, geboren 1985, ist Redakteur beim Nachrichtenmagazin »Der Spiegel«. Im Alter von 28 Jahren ging er nach England, um an der Universität von Cambridge Ideengeschichte zu studieren. Dort boxte er als Schwergewicht für den Cambridge University Amateur Boxing Club und wurde Mitglied in verschiedenen studentischen Klubs.

«Zwischen zwei Wassern» las, dann ist mit der beigefügten CD, auf der der Autor selbst ruhig und kaum dramatisierend die Geschichten liest, während ich Zeilen im Buch folge, der Abend ein ganz besonderer. Erstaunlich, wie viel Wärme Andreas Neeser erzeugt, wie nah er mir mit seinem Erzählen kommt, selbst dann, wenn sie inhaltlich kaum mit meiner Welt Übereinstimmung finden. Andreas Neesers Geschichten haben das perfekte Mass an Auserzähltem und Verschwiegenem, an Gesagtem und Unterlassenem, an Witz und Ernst. Ohne dass er seine Freude am blossen Klang der Wörte auf die Spitze treibt.

«Zwischen zwei Wassern» las, dann ist mit der beigefügten CD, auf der der Autor selbst ruhig und kaum dramatisierend die Geschichten liest, während ich Zeilen im Buch folge, der Abend ein ganz besonderer. Erstaunlich, wie viel Wärme Andreas Neeser erzeugt, wie nah er mir mit seinem Erzählen kommt, selbst dann, wenn sie inhaltlich kaum mit meiner Welt Übereinstimmung finden. Andreas Neesers Geschichten haben das perfekte Mass an Auserzähltem und Verschwiegenem, an Gesagtem und Unterlassenem, an Witz und Ernst. Ohne dass er seine Freude am blossen Klang der Wörte auf die Spitze treibt. Andreas Neesers neustes Buch ist ein Geschenk, auch mit den Illustrationen der Künstlerin Marianne Büttiker, die schon beim ersten Band «S wird nümme wies nie gsi isch» den Geschichten Andreas Neeser Luft gab. Pausen, denn seine Geschichten sind Konzentrate. Andreas Neesers Mund-Art bietet ein erfrischendes Gegengewicht zu all den Berner Mundart «Übergewichten». Andreas Neeser beweist, dass es an der Mischung zwischen Sprache, Klang, Konstruktion und Komposition loegt. Und nicht zuletzt trösten Andreas Neesers Geschichten, wie die titelgebende «Nüüt und anders Züüg», in der ein von seinem Lehrer Drangsalierter endlich ausholt zum grossen Rundumschlag gegen den allmächtigen Lehrer Ehrliholzer, den Tubel!

Andreas Neesers neustes Buch ist ein Geschenk, auch mit den Illustrationen der Künstlerin Marianne Büttiker, die schon beim ersten Band «S wird nümme wies nie gsi isch» den Geschichten Andreas Neeser Luft gab. Pausen, denn seine Geschichten sind Konzentrate. Andreas Neesers Mund-Art bietet ein erfrischendes Gegengewicht zu all den Berner Mundart «Übergewichten». Andreas Neeser beweist, dass es an der Mischung zwischen Sprache, Klang, Konstruktion und Komposition loegt. Und nicht zuletzt trösten Andreas Neesers Geschichten, wie die titelgebende «Nüüt und anders Züüg», in der ein von seinem Lehrer Drangsalierter endlich ausholt zum grossen Rundumschlag gegen den allmächtigen Lehrer Ehrliholzer, den Tubel! Andreas Neeser, geboren 1964, studierte Germanistik, Anglistik und Literaturkritik an der Universität Zürich. Während 13 Jahren unterrichtete er an der Alten Kantonsschule in Aarau. 2003 bis 2011 Aufbau und Leitung des Aargauer Literaturhauses in Lenzburg. Seit 2012 lebt Andreas Neeser als Schriftsteller in Suhr bei Aarau.

Andreas Neeser, geboren 1964, studierte Germanistik, Anglistik und Literaturkritik an der Universität Zürich. Während 13 Jahren unterrichtete er an der Alten Kantonsschule in Aarau. 2003 bis 2011 Aufbau und Leitung des Aargauer Literaturhauses in Lenzburg. Seit 2012 lebt Andreas Neeser als Schriftsteller in Suhr bei Aarau.

gehe langsam vor, versuche sich psychologisch anzunähern, hineinzuhören, nicht auszuleuchten, nicht gewillt einer Pointe nachzurennen. Es reize sie, die Perspektive zu wechseln und sich nicht wie bei Romanen über Jahre mit dem gleichen Personal herumschlagen zu müssen. Franziska Gerstenberg , zierlich, fast zerbrechlich, las in Lederstiefeln mit drei grossen Schnallen übereinander, als müsse sie wenigstens in ihnen Halt finden. Sie las von Menschen in Not, wie dem stillen Dichter Stoll, der in der Orangerie an der Kasse hinter der Theke sitzt und mit seinem Lächeln auf Besucher wartet. Stoll, der in seinem Schreibzimmer zuhause den einzigen Ort besitzt, in dem und für den es sich zu leben lohnt.

gehe langsam vor, versuche sich psychologisch anzunähern, hineinzuhören, nicht auszuleuchten, nicht gewillt einer Pointe nachzurennen. Es reize sie, die Perspektive zu wechseln und sich nicht wie bei Romanen über Jahre mit dem gleichen Personal herumschlagen zu müssen. Franziska Gerstenberg , zierlich, fast zerbrechlich, las in Lederstiefeln mit drei grossen Schnallen übereinander, als müsse sie wenigstens in ihnen Halt finden. Sie las von Menschen in Not, wie dem stillen Dichter Stoll, der in der Orangerie an der Kasse hinter der Theke sitzt und mit seinem Lächeln auf Besucher wartet. Stoll, der in seinem Schreibzimmer zuhause den einzigen Ort besitzt, in dem und für den es sich zu leben lohnt. Kopf, für die Stimme seiner Frau, die alles kommentiert, von der er stets weiss, wie und was sie sagen wird, wenn er etwas tun oder sagen will. Eine Stimme, die immer nur das „Richtige“ kennt. Anna Weidenholzer webt in ihren Roman Sätze, die haften bleiben, Sätze wie Schnappschüsse einer Meisterfotografin. Sätze, die klingen, Sätze, die man irgendwie kennt. Johannas Kehr bei Frédéric Zwicker, Stoll bei Franziska Gerstenberg und Karl bei Anna Weidenholzer; Männer, die zu verschwinden drohen.

Kopf, für die Stimme seiner Frau, die alles kommentiert, von der er stets weiss, wie und was sie sagen wird, wenn er etwas tun oder sagen will. Eine Stimme, die immer nur das „Richtige“ kennt. Anna Weidenholzer webt in ihren Roman Sätze, die haften bleiben, Sätze wie Schnappschüsse einer Meisterfotografin. Sätze, die klingen, Sätze, die man irgendwie kennt. Johannas Kehr bei Frédéric Zwicker, Stoll bei Franziska Gerstenberg und Karl bei Anna Weidenholzer; Männer, die zu verschwinden drohen. Kähne, die durch die Meerenge ziehen. Auch wenn zu dieser Lesung in dem sonst gut besetzten „Raum für Literatur“ in der Hauptpost nur wenige Neugierige dem Dichter ihre Aufmerksamkeit schenkten, galten für mich diese 45 strahlenden Minuten als einer der Höhepunkte der diesjährigen St. Galler Literaturtage.

Kähne, die durch die Meerenge ziehen. Auch wenn zu dieser Lesung in dem sonst gut besetzten „Raum für Literatur“ in der Hauptpost nur wenige Neugierige dem Dichter ihre Aufmerksamkeit schenkten, galten für mich diese 45 strahlenden Minuten als einer der Höhepunkte der diesjährigen St. Galler Literaturtage.