Margaret Atwood, fasziniert und ergriffen von William Shakespeares Stück «Der Sturm» (The Tempest) schrieb mit «Hexensaat» einen wuchtigen und gleichzeitig verspielten Roman. Ich spüre die Freude, die Lust der Autorin, mit dem Inhalt, den Bildern des Dramas zu spielen. Dabei setzt sie den Inhalt des 1611 fertig gestellten Theaters nicht einfach in eine Gegenwart. Sie spielt mit dem Text, spielt mit Ebenen und zuweilen auch mit den ihr ausgelieferten Protagonisten.

Felix ist dort, wo er sein will. König in seinem Reich, Theaterdirektor des Makeshiweg-Festivals. Ein Ziel, für das er einen hohen Preis zu zahlen hatte. Zuerst verliess ihn seine Frau nach nicht einmal einem Jahr Ehe in Folge einer aggressiven Infektion. Und dann verlor er Miranda. Seine einzige Tochter starb mit drei Jahren an einer Meningitis. Und ausgerechnet seine Weggefährten, darunter sein Geschäftspartner Tony, der damals noch mit vielen Tränen am Grab seiner Tochter stand, katapultiert ihn von seinem Theaterthron. Felix, untröstlich, bis aufs Mark zerfressen von Wut, Zorn und Enttäuschung verbannt sich selbst «auf eine Insel». Er taucht ab in eine heruntergekommene Hütte, in der er sich in seinem Schmerz suhlt und nur langsam, versteckt hinter einem buschigen Bart und einem neuen Namen neuen Tritt gewinnt. Eine shakespearsche Intrige zwingt Felix auf «eine Insel», ihn allein mit seinen Erinnerungen an seine geisterhaft tote Tochter Miranda. «Seht her, ich leide!» Schnell wird deutlich, dass da auf einer zweiten Ebene das Drama des auf eine Insel geflüchteten Fürsten Prospero und seiner Tochter Miranda nacherzählt wird. Mehr als ein Jahrzehnt nach seinem selbst gewählten Exil bietet sich Felix eine Stelle an einer Justizvollzugsanstalt an. Schweren Jungs soll mit einem Bildung-durch-Literatur-Programm eine Möglichkeit mehr zur Resozialisierung geboten werden. Unter seiner Maske, von nun an Mr Duke genannt, studiert Felix mit der illustren Truppe Theaterstücke ein, die er nicht direkt vor Publikum aufführen lässt, sondern in einem multimedialen Projekt umsetzt. Bis in ihm der Plan reif genug ist, um sich mit dem Drama «Der Sturm» an seinen intriganten, ehemaligen Mitstreitern zu rächen.

an. Schweren Jungs soll mit einem Bildung-durch-Literatur-Programm eine Möglichkeit mehr zur Resozialisierung geboten werden. Unter seiner Maske, von nun an Mr Duke genannt, studiert Felix mit der illustren Truppe Theaterstücke ein, die er nicht direkt vor Publikum aufführen lässt, sondern in einem multimedialen Projekt umsetzt. Bis in ihm der Plan reif genug ist, um sich mit dem Drama «Der Sturm» an seinen intriganten, ehemaligen Mitstreitern zu rächen.

«Hexensaat» ist aber mehr als der Roman einer Rache, eines Mannes, der sich an der Sehnsucht nach Vergeltung hoch hangelt. Margaret Atwoods Roman ist derart kunstvoll gestrickt und verwoben, dass ich den Eindruck bekomme, die Autorin hätte die Ideen zur Umsetzung ebenso lange mit sich herumgetragen wie Felix seinen akribischen Plan zur Rückkehr auf seinen Thron. Margaret Atwood erzählt Prosperos Rückkehr auf den Thron gleich auf mehreren Ebenen, auf der einen offensichtlich, auf den anderen versteckt, verborgen, bis zum grossen Finale wartend. Felix nennt sich im Gefängnis in seiner Arbeit mit den Häftlingen Mr Duke (Herzog). Dabei scheint alles auf die Inszenierung dieses einen Stückes «Der Sturm» hinzuweisen, ein Stück, das erst zur Umsetzung kommt, nachdem Felix sich in seiner neuen Umgebung, der Justizvollzugsanstalt, ganz sicher fühlt.

Ich nehme nicht nur teil am Absturz und der langsamen Rückkehr des Gedemütigten und Vergessenen. Ich nehme teil an einer grossen Inszenierung in einem Gefängnis, so wie Prospero auf der Insel. Margaret Atwood nimmt die Schar Häftlinge mit, macht sie zur Truppe, die Welttheater macht. Und dabei entwirft und erzählt sie so kunstvoll, so virtuos, dass die kanadische Meisterin aus dem sonst schon filigranen Stoff tektonische Platten aufeinander prallen lässt. Im Klappentext des bei Knaus erschienen Romans steht: «Der Sturm» ist eigentlich ein frühes Multimedia-Stück. Ich bin sicher: Würde der Barde heute leben, so würde er alle Special Effects nutzen, welche die Technologie inzwischen zu bieten hat. Ausserdem war das Stück für mich besonders verlockend, weil Shakespeare hier so viele Fragen einfach offen lässt. Was für ein – anstrengendes! – Vergnügen es doch war, sich damit auseinanderzusetzen.

Eine geniale Inszenierung des Dramas in meinem Kopf! Dämonen werden heraufbeschworen, um den Kampf mit ihnen aufzunehmen. Unser Dasein ein mehrschichtiges und vielkammeriges Gefängnis, aus dem es auszubrechen heisst. Jedem seinen Plan, der irgendwann seine Blüten tragen soll.

Nichts an diesem Buch ist altbacken, spröde oder weltfremd. Margaret Atwood transformiert William Shakespeares Stoff gleich vielfach, ohne ihn unnötig aufzublasen. Grosse Literatur einer grossen Schriftstellerin. Ich verneige mich tief.

Margaret Atwood, geboren 1939, ist unbestritten eine der wichtigsten Autorinnen Nordamerikas. Ihre Werke liegen in über 20 Sprachen übersetzt vor und wurden national wie international vielfach ausgezeichnet. Neben Romanen verfaßt sie auch Essays, Kurzgeschichten und Lyrik. Margaret Atwood lebt in Toronto. «Hexensaat» wurde übersetzt von Brigitte Heinrich.

Margaret Atwood, geboren 1939, ist unbestritten eine der wichtigsten Autorinnen Nordamerikas. Ihre Werke liegen in über 20 Sprachen übersetzt vor und wurden national wie international vielfach ausgezeichnet. Neben Romanen verfaßt sie auch Essays, Kurzgeschichten und Lyrik. Margaret Atwood lebt in Toronto. «Hexensaat» wurde übersetzt von Brigitte Heinrich.

Titelfoto: Sandra Kottonau

Ebenfalls auf literaturblatt.ch besprochen: «Die steinerne Matratze»

Genauso wie ihren Vater Milan, der auch mit seiner neuen Familie nichts auf die Reihe bringt. Schon gar nicht, dass er sich endlich von seiner schnödenden Mutter abnabelt, die ihm immer noch jeden Monat einen weissen Umschlag mit Geld übergibt, obwohl sie kaum etwas an Milans neuer Familie goutieren kann. Milan weiss; Arbeit ist Scheisse, arbeiten tun die anderen. Milans Neue heisst Nati, eine Krankenschwester, Milans Retterin, «ihr eigener Diktator». Und Maja, die ältere von Natis Töchtern, Vevs neue Halbschwester, eine, die allzu gerne in Vevs angerissenem Leben bohrt.

Genauso wie ihren Vater Milan, der auch mit seiner neuen Familie nichts auf die Reihe bringt. Schon gar nicht, dass er sich endlich von seiner schnödenden Mutter abnabelt, die ihm immer noch jeden Monat einen weissen Umschlag mit Geld übergibt, obwohl sie kaum etwas an Milans neuer Familie goutieren kann. Milan weiss; Arbeit ist Scheisse, arbeiten tun die anderen. Milans Neue heisst Nati, eine Krankenschwester, Milans Retterin, «ihr eigener Diktator». Und Maja, die ältere von Natis Töchtern, Vevs neue Halbschwester, eine, die allzu gerne in Vevs angerissenem Leben bohrt.

Die vom belgischen Journalisten geführten und von Erich Wolfgang Skwara übersetzten Gespräche sind bei Haymon unter dem Titel «Die Republik Nizon» erschienen. Ein idealer Einstieg ins Werk des grossen Auslandschweizers, der von sich behauptet, als Schriftsteller geboren worden zu sein. Er sei zum Schreiben vorbestimmt gewesen, ein Auserwählter, ein Verdammter.

Die vom belgischen Journalisten geführten und von Erich Wolfgang Skwara übersetzten Gespräche sind bei Haymon unter dem Titel «Die Republik Nizon» erschienen. Ein idealer Einstieg ins Werk des grossen Auslandschweizers, der von sich behauptet, als Schriftsteller geboren worden zu sein. Er sei zum Schreiben vorbestimmt gewesen, ein Auserwählter, ein Verdammter.

Felix Moeschlin wurde am 31. Juli 1882 in Basel geboren. Kurz vor Abschluss seines Biologie- und Geologiestudiums startete untenahm Moeschlin erste schriftstellerische Versuche. 1909 heiratete er die schwedische Malerin Elsa Sophia Hammar und lebte bis 1914 in Skandinavien. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs kehrte Moeschlin in die Schweiz zurück und leistete Aktivdienst an der Grenze. Als Schriftsteller repräsentierte er in jenen Jahren die „geistige Landesverteidigung“. Von 1924 bis 1942 war Felix Moeschlin Präsident des Schweizerischen Schriftsteller-Verbands SSV, in den vierziger Jahren sass er für den LdU im Nationalrat. Bis zu seinem Tod war Moeschlin, neben seiner schriftstellerischen Arbeit, auch als Zeitungs- und Zeitschriftenredaktor tätig. Er starb am 4.10.1969 in Basel. Von seinen grossen Werken ist keines mehr im Buchhandel erhältlich. In Antiquariaten allerdings findet man «Der Amerika Johann» oder «Der glückliche Sommer» noch.

Felix Moeschlin wurde am 31. Juli 1882 in Basel geboren. Kurz vor Abschluss seines Biologie- und Geologiestudiums startete untenahm Moeschlin erste schriftstellerische Versuche. 1909 heiratete er die schwedische Malerin Elsa Sophia Hammar und lebte bis 1914 in Skandinavien. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs kehrte Moeschlin in die Schweiz zurück und leistete Aktivdienst an der Grenze. Als Schriftsteller repräsentierte er in jenen Jahren die „geistige Landesverteidigung“. Von 1924 bis 1942 war Felix Moeschlin Präsident des Schweizerischen Schriftsteller-Verbands SSV, in den vierziger Jahren sass er für den LdU im Nationalrat. Bis zu seinem Tod war Moeschlin, neben seiner schriftstellerischen Arbeit, auch als Zeitungs- und Zeitschriftenredaktor tätig. Er starb am 4.10.1969 in Basel. Von seinen grossen Werken ist keines mehr im Buchhandel erhältlich. In Antiquariaten allerdings findet man «Der Amerika Johann» oder «Der glückliche Sommer» noch.

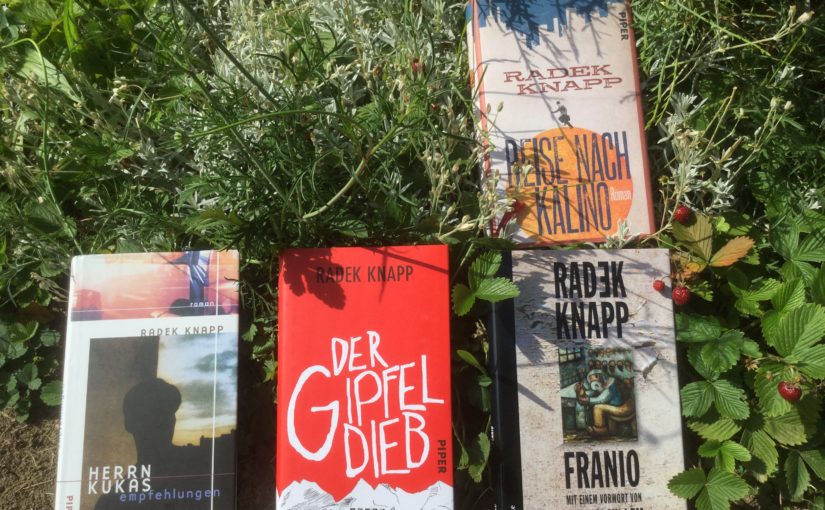

Variationen zu erzählen versteht. Ein Fabulierer und begnadeter Geschichtenerzähler. Ein Mann, der nicht nur äusserlich Sein Lausbubengesicht nie ganz verloren hat. Einer, der sich weigert, den dicken Mantel des Erwachsenseins bis unters Kinn zuzuknöpfen. Radek Knapp liebt die Schrullen und Schrulligen, die Abseitigen und Vielseitigen, die Bunten und Knalligen. «Der Mann, der Luft zum Frühstück ass» ist eine Erzählung wider den tierischen Ernst, in einer Sprache geschrieben, die sich locker, süffisant und prall zeigt, gepaart mit Weisheit und Klugheit.

Variationen zu erzählen versteht. Ein Fabulierer und begnadeter Geschichtenerzähler. Ein Mann, der nicht nur äusserlich Sein Lausbubengesicht nie ganz verloren hat. Einer, der sich weigert, den dicken Mantel des Erwachsenseins bis unters Kinn zuzuknöpfen. Radek Knapp liebt die Schrullen und Schrulligen, die Abseitigen und Vielseitigen, die Bunten und Knalligen. «Der Mann, der Luft zum Frühstück ass» ist eine Erzählung wider den tierischen Ernst, in einer Sprache geschrieben, die sich locker, süffisant und prall zeigt, gepaart mit Weisheit und Klugheit. Radek Knapp, 1964 in Warschau geboren, lebt als freier Schriftsteller in Wien und in der Nähe von Warschau. Sein Roman «Herrn Kukas Empfehlungen» ist ein Longseller. Außerdem erschienen von ihm u.a. die Erzählungssammlung «Papiertiger», eine «Gebrauchsanweisung für Polen», der mit dem aspekte-Preis ausgezeichnete Band «Franio» (Deuticke) und 2015 der Roman «Der Gipfeldieb».

Radek Knapp, 1964 in Warschau geboren, lebt als freier Schriftsteller in Wien und in der Nähe von Warschau. Sein Roman «Herrn Kukas Empfehlungen» ist ein Longseller. Außerdem erschienen von ihm u.a. die Erzählungssammlung «Papiertiger», eine «Gebrauchsanweisung für Polen», der mit dem aspekte-Preis ausgezeichnete Band «Franio» (Deuticke) und 2015 der Roman «Der Gipfeldieb».

Ilija Trojanow zwingt den Leser, sich aufzutun, sich nicht hinter dem Wahn zu verbergen, es gäbe eine gelungene Flucht, es sei schon alles irgendwie gut gegangen. «Nach der Flucht» ist kein Lesevergnügen. Wer sich der Thematik nicht stellen will, lässt das Buch besser liegen. Das Leben nach der Flucht bleibt ein Leben auf der Flucht. Selbst jene, die sich hinter Zäunen und Mauern, Ideologien und Strategien verstecken, sind auf der Flucht; auf der Flucht vor der Realität, auf der Flucht davor, zum Hinsehen und Hinhören genötigt zu werden. Ilija Trojanow schont mich nicht. Im Buch geht es nicht darum, was nach der Flucht geschieht, sondern um das Gefühl des Fremdseins, ob daraus ein Mangel oder eine Kraft wird. Trojanows Miniaturen reichen von «einfachen» Fragen, Einsichten,

Ilija Trojanow zwingt den Leser, sich aufzutun, sich nicht hinter dem Wahn zu verbergen, es gäbe eine gelungene Flucht, es sei schon alles irgendwie gut gegangen. «Nach der Flucht» ist kein Lesevergnügen. Wer sich der Thematik nicht stellen will, lässt das Buch besser liegen. Das Leben nach der Flucht bleibt ein Leben auf der Flucht. Selbst jene, die sich hinter Zäunen und Mauern, Ideologien und Strategien verstecken, sind auf der Flucht; auf der Flucht vor der Realität, auf der Flucht davor, zum Hinsehen und Hinhören genötigt zu werden. Ilija Trojanow schont mich nicht. Im Buch geht es nicht darum, was nach der Flucht geschieht, sondern um das Gefühl des Fremdseins, ob daraus ein Mangel oder eine Kraft wird. Trojanows Miniaturen reichen von «einfachen» Fragen, Einsichten,  Prosaminiaturen bis hin zu Stichen mitten ins Herz. Keine Nachttischlektüre, wenn man sich den Schlaf nicht rauben lassen will. Aber ein Brevier für unterwegs, um an Bahnhöfen, in Parks und vor Bushäuschen nicht wegzuschauen. Vielleicht als Hilfsmittel stehenzubleiben, wenn nicht physisch, dann zumindest gedanklich, um jenen zuzuhören, die man sonst kaum versteht. Trojanow will verstehen und ist davon überzeugt, das Verstehen-wollen der einzige Weg ist, um nicht in Lethargie oder gewaltsame Ausbrüche zu verfallen. Das schmale Büchlein ist mit Sicherheit Anlass genug, sich in Zeiten neu erstarkendem Nationalismus Gedanken über «Heimat» zu machen. Dringend notwendig!

Prosaminiaturen bis hin zu Stichen mitten ins Herz. Keine Nachttischlektüre, wenn man sich den Schlaf nicht rauben lassen will. Aber ein Brevier für unterwegs, um an Bahnhöfen, in Parks und vor Bushäuschen nicht wegzuschauen. Vielleicht als Hilfsmittel stehenzubleiben, wenn nicht physisch, dann zumindest gedanklich, um jenen zuzuhören, die man sonst kaum versteht. Trojanow will verstehen und ist davon überzeugt, das Verstehen-wollen der einzige Weg ist, um nicht in Lethargie oder gewaltsame Ausbrüche zu verfallen. Das schmale Büchlein ist mit Sicherheit Anlass genug, sich in Zeiten neu erstarkendem Nationalismus Gedanken über «Heimat» zu machen. Dringend notwendig! Ilija Trojanow, geboren 1965 in Sofia, floh mit seiner Familie 1971 über Jugoslawien und Italien nach Deutschland, wo sie politisches Asyl erhielt. 1972 zog die Familie weiter nach Kenia. Unterbrochen von einem vierjährigen Deutschlandaufenthalt lebte Ilija Trojanow bis 1984 in Nairobi. Danach folgte ein Aufenthalt in Paris. Von 1984 bis 1989 studierte Trojanow Rechtswissenschaften und Ethnologie in München. Dort gründete er den Kyrill & Method Verlag und den Marino Verlag. 1998 zog Trojanow nach Mumbai, 2003 nach Kapstadt, heute lebt er, wenn er nicht reist, in Wien. Seine bekannten Romane wie z.B. «Die Welt ist groß und Rettung lauert überall», «Der Weltensammler» und «Eistau» sowie seine Reisereportagen wie «An den inneren Ufern Indiens» sind gefeierte Bestseller und wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Zuletzt erschienen bei S. Fischer sein großer Roman «Macht und Widerstand» und sein Sachbuch-Bestseller «Meine Olympiade: Ein Amateur, vier Jahre, 80 Disziplinen».

Ilija Trojanow, geboren 1965 in Sofia, floh mit seiner Familie 1971 über Jugoslawien und Italien nach Deutschland, wo sie politisches Asyl erhielt. 1972 zog die Familie weiter nach Kenia. Unterbrochen von einem vierjährigen Deutschlandaufenthalt lebte Ilija Trojanow bis 1984 in Nairobi. Danach folgte ein Aufenthalt in Paris. Von 1984 bis 1989 studierte Trojanow Rechtswissenschaften und Ethnologie in München. Dort gründete er den Kyrill & Method Verlag und den Marino Verlag. 1998 zog Trojanow nach Mumbai, 2003 nach Kapstadt, heute lebt er, wenn er nicht reist, in Wien. Seine bekannten Romane wie z.B. «Die Welt ist groß und Rettung lauert überall», «Der Weltensammler» und «Eistau» sowie seine Reisereportagen wie «An den inneren Ufern Indiens» sind gefeierte Bestseller und wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Zuletzt erschienen bei S. Fischer sein großer Roman «Macht und Widerstand» und sein Sachbuch-Bestseller «Meine Olympiade: Ein Amateur, vier Jahre, 80 Disziplinen».