Was in der Gastronomie mit slow-food die Gegenbewegung zum fast-food sein soll, ist bei der Bewegung der Gegensatz Gehen und Fliegen. In der Musik ist es das seichte Rieseln im Hintergrund und die eindringliche Stimme eines einzelnen Instruments. Die Lyrik ist es in der Welt des Geschriebenen. Weit weg von allem Schnellen, allem beiläufig Konsumierten, der Wegwerfsprache, den Verbrauchstext, der in Zügen unter den Bänken liegen bleibt und irgendwann bloss noch als Unterlage für nasse Schuhe taugt.

Lyrik ist slow-food für hungrige Seelen, Wandern durch fremde Innenwelten, das Lauschen geheimnisvoller Stimmen. Dichter und Dichterinnen sind Streiter des Wortes, des Klanges, der Komposition und all der Leerschläge zwischen den Wörtern. Sie schmeicheln nicht, biedern sich nicht an. Wer sich nicht einlässt, bleibt draussen, ausgesperrt.

Das 14. Lyrikfestival vom 15. bis 17. September im Eisenwerk Frauenfeld bot Gelegenheit, in verschiedenen Kombinationen und Settings, sich mit den Werken der eingeladenen Künstler auseinanderzusetzen. In Portionen, die es möglich machten, die nicht zudeckten und überhäuften. Denn in kaum einer anderen Kunstrichtung ist Nähe besser und intensiver spürbar, wie bei der unmittelbar vorgetragenen Dichtung.

Zum Beispiel die 1973 in Frankfurt geborene und in Zürich wohnende Svenja Herrmann mit ihren Gedichten aus den Büchern «Ausschwärmen» und «Die Ankunft der Bäume». Svenja Herrmann schweift mit ihrem inneren Auge, überzeugt mit starken Bildern, erzählt fast ohne Abstraktion, dafür mit leisen, zarten Verschiebungen im Blick, der Wahrnehmung. Ihre Gedichte sind voller Emotionen, so stark, dass die Dichterin selbst beim Vortagen mit ihnen zu ringen hat. Es sind vielschichtige Bilder, helle und dunkle Gedichte, engagiert und stark, voll vom Schmerz über das Vergehen.

Zum Beispiel die 1973 in Frankfurt geborene und in Zürich wohnende Svenja Herrmann mit ihren Gedichten aus den Büchern «Ausschwärmen» und «Die Ankunft der Bäume». Svenja Herrmann schweift mit ihrem inneren Auge, überzeugt mit starken Bildern, erzählt fast ohne Abstraktion, dafür mit leisen, zarten Verschiebungen im Blick, der Wahrnehmung. Ihre Gedichte sind voller Emotionen, so stark, dass die Dichterin selbst beim Vortagen mit ihnen zu ringen hat. Es sind vielschichtige Bilder, helle und dunkle Gedichte, engagiert und stark, voll vom Schmerz über das Vergehen.

Zum Beispiel die 1959 in Split geborene Dragica Rajčić, die 1991, nach Ausbruch des Krieges in Ex-Jugoslawien, mit ihren Kindern in die Schweiz flüchtete, aber schon seit 1972 schreibt. Unter anderem Gedichte über einen fast vergessenen Krieg, von dem ich damals auf dem Sofa im Wohnzimmer mithörte, der Dichterin in der Seele ein Trümmerfeld hinterliess. Ein Friedhof von Gefühlen, Geschichten und Gesichtern, die selbst im ausgesprochenen Schmerz nicht schwächer zu werden scheinen. Ihre Gedichte sind voller Sehnsüchte nach Vergangenem und Vergessenem.

Zum Beispiel die 1959 in Split geborene Dragica Rajčić, die 1991, nach Ausbruch des Krieges in Ex-Jugoslawien, mit ihren Kindern in die Schweiz flüchtete, aber schon seit 1972 schreibt. Unter anderem Gedichte über einen fast vergessenen Krieg, von dem ich damals auf dem Sofa im Wohnzimmer mithörte, der Dichterin in der Seele ein Trümmerfeld hinterliess. Ein Friedhof von Gefühlen, Geschichten und Gesichtern, die selbst im ausgesprochenen Schmerz nicht schwächer zu werden scheinen. Ihre Gedichte sind voller Sehnsüchte nach Vergangenem und Vergessenem.

Zum Beispiel Thilo Krause, der, 1977 in Dresden geboren, 2012 den Schweizer Literaturpreis erhielt für sein Debüt «Und das ist alles genug» (poetenladen Verlag). Sein auch in seiner äusseren Form wunderbares Buch «Um Dinge ganz zu lassen» ist ein Gedichtband der Erinnerungen. Erinnerungen an die Kindheit, eine Stadt, an die Frisöse im Erdgeschoss seiner Eltern, an Friedhöfe oder an die Elbe. Geschichten in Gedichten mit vielen Leerstellen, Klangbilder in vollendeter Sprache.

Zum Beispiel Thilo Krause, der, 1977 in Dresden geboren, 2012 den Schweizer Literaturpreis erhielt für sein Debüt «Und das ist alles genug» (poetenladen Verlag). Sein auch in seiner äusseren Form wunderbares Buch «Um Dinge ganz zu lassen» ist ein Gedichtband der Erinnerungen. Erinnerungen an die Kindheit, eine Stadt, an die Frisöse im Erdgeschoss seiner Eltern, an Friedhöfe oder an die Elbe. Geschichten in Gedichten mit vielen Leerstellen, Klangbilder in vollendeter Sprache.

Auf dem schwarzen T-shirt des ukrainischen Dichters und Schriftstellers Serhij Zhadan stand neben der Illustration eines offenen Kopfes «read the best mind of my generation»! Eine Aufforderung! Und wer die Romane und Gedichte von Serhij Zhadan liest, dessen Roman «Die Erfindung des Jazz im Donbass» von der BBC zum Buch des Jahrzehnts erkührt wurde, erahnt, wie viel Zündstoff im Engagement eines Dichters liegen kann. »Schlimm ist es zu sehen, wie Geschichte entsteht.« Serhij Zhadan beschreibt, was mit ihm auf seinen Reisen ins ostukrainische Kriegsgebiet passiert. Lyrische Momentaufnahmen, Kürzestgeschichten über Menschen, die plötzlich auf zwei verfeindeten Seiten stehen oder nicht mehr wissen, wo sie hingehören und was aus ihnen werden soll. Serhij Zhadan las ukrainisch aus seinem aktuellen Roman «Mesopotanien», einem Roman, der zwischendurch immer wieder mit lyrische Stimme erzählt. Vorgetragen wurde der deutsche Text von der Schriftstellerkollegin Esther Kinsky.

Auf dem schwarzen T-shirt des ukrainischen Dichters und Schriftstellers Serhij Zhadan stand neben der Illustration eines offenen Kopfes «read the best mind of my generation»! Eine Aufforderung! Und wer die Romane und Gedichte von Serhij Zhadan liest, dessen Roman «Die Erfindung des Jazz im Donbass» von der BBC zum Buch des Jahrzehnts erkührt wurde, erahnt, wie viel Zündstoff im Engagement eines Dichters liegen kann. »Schlimm ist es zu sehen, wie Geschichte entsteht.« Serhij Zhadan beschreibt, was mit ihm auf seinen Reisen ins ostukrainische Kriegsgebiet passiert. Lyrische Momentaufnahmen, Kürzestgeschichten über Menschen, die plötzlich auf zwei verfeindeten Seiten stehen oder nicht mehr wissen, wo sie hingehören und was aus ihnen werden soll. Serhij Zhadan las ukrainisch aus seinem aktuellen Roman «Mesopotanien», einem Roman, der zwischendurch immer wieder mit lyrische Stimme erzählt. Vorgetragen wurde der deutsche Text von der Schriftstellerkollegin Esther Kinsky.

Ein Reigen der Kostbarkeiten, angerichtet von Anna Kulp (Organisation Internationales Literaturfestival Leukerbad, Poetische Schweiz) und getragen von der Kulturstiftung des Kantons Thurgau. Vielen Dank!

Jess Jochimsen, 1970 in München geboren, studierte Germanistik, Politikwissenschaft und Philosophie und lebt als Autor und Kabarettist in Freiburg. Seit 1992 tritt er auf allen bekannten deutschsprachigen Bühnen auf. Seit 2006 ist er Gastgeber der ›SWR-Poetennächte‹. In seiner Freizeit fotografiert er traurige Dinge, um diese dann als Dias vorzuführen oder Bücher damit zu bebildern. Bei dtv erschien 2000 sein Debüt ›Das Dosenmilch-Trauma‹. Es folgten ›Flaschendrehen‹ (Erzählungen), ›DanebenLeben‹ (Bildband), ›Was sollen die Leute denken‹ (Monolog), ›Krieg ich schulfrei, wenn du stirbst?‹ (Erzählungen), ›Liebespaare bitte hier küssen‹ (Bildband) sowie der Roman ›Bellboy‹, der Christian Lerch zu seinem Kinofilm ›Was weg is´, is› weg‹ inspirierte. Seine CDs erscheinen bei WortArt.

Jess Jochimsen, 1970 in München geboren, studierte Germanistik, Politikwissenschaft und Philosophie und lebt als Autor und Kabarettist in Freiburg. Seit 1992 tritt er auf allen bekannten deutschsprachigen Bühnen auf. Seit 2006 ist er Gastgeber der ›SWR-Poetennächte‹. In seiner Freizeit fotografiert er traurige Dinge, um diese dann als Dias vorzuführen oder Bücher damit zu bebildern. Bei dtv erschien 2000 sein Debüt ›Das Dosenmilch-Trauma‹. Es folgten ›Flaschendrehen‹ (Erzählungen), ›DanebenLeben‹ (Bildband), ›Was sollen die Leute denken‹ (Monolog), ›Krieg ich schulfrei, wenn du stirbst?‹ (Erzählungen), ›Liebespaare bitte hier küssen‹ (Bildband) sowie der Roman ›Bellboy‹, der Christian Lerch zu seinem Kinofilm ›Was weg is´, is› weg‹ inspirierte. Seine CDs erscheinen bei WortArt.

Geboren 1971 in Köln. Studium der Germanistik, Linguistik und Soziologie in Frankfurt, Köln, Bern und Fribourg. Promotion in Germanistik. Von 1997 bis 2009 lebte Annette Mingels in der Schweiz, danach für zwei Jahre in Montclair (USA). Seit 2011 lebt sie mit ihrem Mann und den drei Kindern in Hamburg.

Geboren 1971 in Köln. Studium der Germanistik, Linguistik und Soziologie in Frankfurt, Köln, Bern und Fribourg. Promotion in Germanistik. Von 1997 bis 2009 lebte Annette Mingels in der Schweiz, danach für zwei Jahre in Montclair (USA). Seit 2011 lebt sie mit ihrem Mann und den drei Kindern in Hamburg.

die Katastrophen aneinandergereiht hatten, blieben Versehrte zurück. Der ältere Bruder, Verbündeter und Fremder zugleich, etwas wie die Verbindung zu einer verlorenen Wirklichkeit und trotzdem jemand, der ihr den Zutritt zu verwehren schien. Kein Knabe mehr, aber auch kein Mann. Jemand, der genauso wie sie mit dem Verlust des Vaters schon lange vor seinem Tod zu kämpfen hatte. Eine Mutter, die in den Trümmern ihrer Familie zu verzweifeln droht. Sie nimmt das Schweigen ihrer Tochter ebenso als Strafe, Pein, wie als Selbstverständlichkeit hin. Ein Mädchen, dass sich mit ihrem Schweigen vom Geschehen distanziert und wegschliesst, um dann doppelt zu leiden, am Schmerz und an der Ausgeschlossenheit. Typisch Adoleszenz; Leiden als intesive Form des Lebens.

die Katastrophen aneinandergereiht hatten, blieben Versehrte zurück. Der ältere Bruder, Verbündeter und Fremder zugleich, etwas wie die Verbindung zu einer verlorenen Wirklichkeit und trotzdem jemand, der ihr den Zutritt zu verwehren schien. Kein Knabe mehr, aber auch kein Mann. Jemand, der genauso wie sie mit dem Verlust des Vaters schon lange vor seinem Tod zu kämpfen hatte. Eine Mutter, die in den Trümmern ihrer Familie zu verzweifeln droht. Sie nimmt das Schweigen ihrer Tochter ebenso als Strafe, Pein, wie als Selbstverständlichkeit hin. Ein Mädchen, dass sich mit ihrem Schweigen vom Geschehen distanziert und wegschliesst, um dann doppelt zu leiden, am Schmerz und an der Ausgeschlossenheit. Typisch Adoleszenz; Leiden als intesive Form des Lebens. Linda Boström Knausgård, geboren 1972 als Tochter einer Schauspielerin, ist Autorin von Gedichten, Erzählungen und Romanen und lebt in Schweden. Mit dem norwegischen Autor Karl Ove Knausgård hat sie vier Kinder. Für ihr Werk, das in mehrere Sprachen übersetzt ist, erhielt sie zahlreiche Auszeichnungen. «Willkommen in Amerika» wurde von der schwedischen Kritik begeistert aufgenommen und war u. a. für den renommierten Augustpriset nominiert.

Linda Boström Knausgård, geboren 1972 als Tochter einer Schauspielerin, ist Autorin von Gedichten, Erzählungen und Romanen und lebt in Schweden. Mit dem norwegischen Autor Karl Ove Knausgård hat sie vier Kinder. Für ihr Werk, das in mehrere Sprachen übersetzt ist, erhielt sie zahlreiche Auszeichnungen. «Willkommen in Amerika» wurde von der schwedischen Kritik begeistert aufgenommen und war u. a. für den renommierten Augustpriset nominiert.

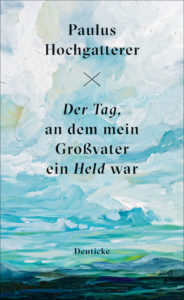

Paulus Hochgatterer, geboren 1961 in Amstetten/Niederösterreich, lebt als Schriftsteller und Kinderpsychiater in Wien. Er erhielt diverse Preise und Auszeichnungen, zuletzt den Österreichischen Kunstpreis 2010. Bei Deuticke erschienen bisher: «Über die Chirurgie» (Roman, 1993, Neuauflage 2005), «Die Nystensche Regel» (Erzählungen, 1995), «Wildwasser» (Erzählung, 1997), «Caretta caretta» (Roman, 1999), «Über Raben» (Roman, 2002), «Eine kurze Geschichte vom Fliegenfischen» (Erzählung, 2003), «Die Süße des Lebens» (Roman, 2006), «Das Matratzenhaus» (Roman, 2010) und «Katzen, Körper, Krieg der Knöpfe. Eine Poetik der Kindheit» (2012).

Paulus Hochgatterer, geboren 1961 in Amstetten/Niederösterreich, lebt als Schriftsteller und Kinderpsychiater in Wien. Er erhielt diverse Preise und Auszeichnungen, zuletzt den Österreichischen Kunstpreis 2010. Bei Deuticke erschienen bisher: «Über die Chirurgie» (Roman, 1993, Neuauflage 2005), «Die Nystensche Regel» (Erzählungen, 1995), «Wildwasser» (Erzählung, 1997), «Caretta caretta» (Roman, 1999), «Über Raben» (Roman, 2002), «Eine kurze Geschichte vom Fliegenfischen» (Erzählung, 2003), «Die Süße des Lebens» (Roman, 2006), «Das Matratzenhaus» (Roman, 2010) und «Katzen, Körper, Krieg der Knöpfe. Eine Poetik der Kindheit» (2012).

Meer. Eine Reise, die 2381 km und 61 Tage lang dauern sollte und Jacaré mit seinen drei Gefährten in Gebiete führen sollte, die sie zuvor mit ihren einfachen Flossen nie befahren hatten. Ein waghalsiges Unternehmen, um in Rio vor dem brasilianischen Präsidenten und Diktator Getulio Vargas ihr Recht einzufordern. Als die erfolgreiche Reise in der Presse ihre Runde machte, erfuhr auch der junge Schauspieler und Filmemacher Orson Welles von dem mutigen Unternehmen und wollte mit den

Meer. Eine Reise, die 2381 km und 61 Tage lang dauern sollte und Jacaré mit seinen drei Gefährten in Gebiete führen sollte, die sie zuvor mit ihren einfachen Flossen nie befahren hatten. Ein waghalsiges Unternehmen, um in Rio vor dem brasilianischen Präsidenten und Diktator Getulio Vargas ihr Recht einzufordern. Als die erfolgreiche Reise in der Presse ihre Runde machte, erfuhr auch der junge Schauspieler und Filmemacher Orson Welles von dem mutigen Unternehmen und wollte mit den  Akteuren selbst dieses Abenteuer nachspielen. «Ich will, dass ihr es genauso macht, wie es war», soll Orsen Welles die vier Männern beschworen haben. Doch bei den Dreharbeiten zu dem Film reisst eine Welle Jacaré von seinem Floss – und er verschwindet im Meer. Zurück bleibt Jacarés Frau mit ihren gemeinsamen Kindern und Orson Welles, ohne dessen Ansinnen es diesen Tod so nie gegeben hätte.

Akteuren selbst dieses Abenteuer nachspielen. «Ich will, dass ihr es genauso macht, wie es war», soll Orsen Welles die vier Männern beschworen haben. Doch bei den Dreharbeiten zu dem Film reisst eine Welle Jacaré von seinem Floss – und er verschwindet im Meer. Zurück bleibt Jacarés Frau mit ihren gemeinsamen Kindern und Orson Welles, ohne dessen Ansinnen es diesen Tod so nie gegeben hätte. Aber Carmen Stephan, die schon mit ihrem Erstling «Mal Aria» Kritik und LeserInnen überzeugte, macht aus diesen Geschichten viel mehr. Carmen Stephan scheint durchdrungen zu sein von Bildern, Symbolik, dem Mut der Fischer, dem Leid der Familien und dem Hunger eines jungen Hollywood-Regisseurs. Was sie in ihrem Buch «It’s all true» tut, ist die Umsetzung all dieser Geschehnisse in eine Parabel auf die Wahrheit. In einer Sprache, die poetisch und verdichtet wie in Stein gehauen von den Urgeschichten der Menschheit erzählt; der Liebe zur Familie, dem Kampf ums Überleben, der Faszination des unmöglich Scheinenden, dem Mut der Verzweifelten. Carmen Stephan kommt in dem schmalen Roman ihren Gestalten dabei so nah, dass es mir nach der Lektüre des Buches fast unmöglich erscheint, so einfach zur Tagesordnung überzugehen. Das Buch ist voller Weisheit, voller Sprachmusik, intensiv und expressiv. Ein Buch mit Sätzen, die sich tief einbrennen. Ein Buch, das in meinem Regal einen ganz besonderen Platz bekommen wird!

Aber Carmen Stephan, die schon mit ihrem Erstling «Mal Aria» Kritik und LeserInnen überzeugte, macht aus diesen Geschichten viel mehr. Carmen Stephan scheint durchdrungen zu sein von Bildern, Symbolik, dem Mut der Fischer, dem Leid der Familien und dem Hunger eines jungen Hollywood-Regisseurs. Was sie in ihrem Buch «It’s all true» tut, ist die Umsetzung all dieser Geschehnisse in eine Parabel auf die Wahrheit. In einer Sprache, die poetisch und verdichtet wie in Stein gehauen von den Urgeschichten der Menschheit erzählt; der Liebe zur Familie, dem Kampf ums Überleben, der Faszination des unmöglich Scheinenden, dem Mut der Verzweifelten. Carmen Stephan kommt in dem schmalen Roman ihren Gestalten dabei so nah, dass es mir nach der Lektüre des Buches fast unmöglich erscheint, so einfach zur Tagesordnung überzugehen. Das Buch ist voller Weisheit, voller Sprachmusik, intensiv und expressiv. Ein Buch mit Sätzen, die sich tief einbrennen. Ein Buch, das in meinem Regal einen ganz besonderen Platz bekommen wird! Carmen Stephan, 1974 im bayrischen Berching geboren, arbeitete mehrere Jahre als Autorin in Brasilien. Heute wohnt sie in Genf. 2005 erschien der Geschichtenband «Brasília Stories» und 2012 ihr erster Roman «Mal Aria», für den sie mit dem Literaturpreis der Jürgen Ponto-Stiftung 2012 und dem Debütpreis des Buddenbrookhauses 2013 ausgezeichnet wurde.

Carmen Stephan, 1974 im bayrischen Berching geboren, arbeitete mehrere Jahre als Autorin in Brasilien. Heute wohnt sie in Genf. 2005 erschien der Geschichtenband «Brasília Stories» und 2012 ihr erster Roman «Mal Aria», für den sie mit dem Literaturpreis der Jürgen Ponto-Stiftung 2012 und dem Debütpreis des Buddenbrookhauses 2013 ausgezeichnet wurde.

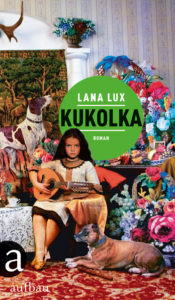

Lux mit «Kukolka» mit jenem von osteuropäischen, minderjährigen Zwangsprostituierten. Der Ekel darüber, was Unmenschlichkeit, Gier und seelische Verkommenheit anrichten können, wirkt bei der Lektüre von «Kukolka» beinahe körperlich schmerzhaft. Soll man sich die Lektüre dieses Romans antun? Wo sind die Grenzen zwischen Voyeurismus und echter Betroffenheit? Was tu ich mit dem, was sich während der Lektüre ansammelt? Immerhin ist es bedeutend mehr als eine Zeitungsmeldung oder ein zweiminütiger Klipp. Lana Lux fordert mich mit ihrem hemmungs- und schonungslosen Schreiben heraus. Und Samira, das Mädchen mit den schönen blaugrünen Augen, berührt mich mehr, als ich mir bei all den gnadenlos realistischen Szenen der Unmenschlichkeit zugestehen möchte. Samiras Schicksal ist ein Teil meiner Welt, obwohl ich mich sonst mehr ärgere über Drängeler im Supermarkt oder nasse Socken beim Wandern. Bücher wie «Kukolka» braucht es. Sie peitschen mich aus meiner satten Zufriedenheit.

Lux mit «Kukolka» mit jenem von osteuropäischen, minderjährigen Zwangsprostituierten. Der Ekel darüber, was Unmenschlichkeit, Gier und seelische Verkommenheit anrichten können, wirkt bei der Lektüre von «Kukolka» beinahe körperlich schmerzhaft. Soll man sich die Lektüre dieses Romans antun? Wo sind die Grenzen zwischen Voyeurismus und echter Betroffenheit? Was tu ich mit dem, was sich während der Lektüre ansammelt? Immerhin ist es bedeutend mehr als eine Zeitungsmeldung oder ein zweiminütiger Klipp. Lana Lux fordert mich mit ihrem hemmungs- und schonungslosen Schreiben heraus. Und Samira, das Mädchen mit den schönen blaugrünen Augen, berührt mich mehr, als ich mir bei all den gnadenlos realistischen Szenen der Unmenschlichkeit zugestehen möchte. Samiras Schicksal ist ein Teil meiner Welt, obwohl ich mich sonst mehr ärgere über Drängeler im Supermarkt oder nasse Socken beim Wandern. Bücher wie «Kukolka» braucht es. Sie peitschen mich aus meiner satten Zufriedenheit. Lana Lux, geboren 1986 in Dnipropetrowsk/Ukraine, wanderte im Alter von zehn Jahren mit ihren Eltern als Kontingentflüchtling nach Deutschland aus. Sie machte Abitur und studierte zunächst Ernährungswissenschaften in Mönchengladbach. Später absolvierte sie eine Schauspielausbildung am Michael Tschechow Studio in Berlin. Seit 2010 lebt und arbeitet sie als Schauspielerin und Autorin in Berlin.

Lana Lux, geboren 1986 in Dnipropetrowsk/Ukraine, wanderte im Alter von zehn Jahren mit ihren Eltern als Kontingentflüchtling nach Deutschland aus. Sie machte Abitur und studierte zunächst Ernährungswissenschaften in Mönchengladbach. Später absolvierte sie eine Schauspielausbildung am Michael Tschechow Studio in Berlin. Seit 2010 lebt und arbeitet sie als Schauspielerin und Autorin in Berlin. … und ich freue mich noch immer über jede Stimme bei der Absimmung um den 1. Buchblog-Award, bei dem ich seit dem 1. September auf der Longlist stehe. Besuchen Sie die Webseite www.buchblog-award.de und klicken Sie für literaturblatt.ch. Vielen Dank!

… und ich freue mich noch immer über jede Stimme bei der Absimmung um den 1. Buchblog-Award, bei dem ich seit dem 1. September auf der Longlist stehe. Besuchen Sie die Webseite www.buchblog-award.de und klicken Sie für literaturblatt.ch. Vielen Dank!

Zuerst waren es die selbst gezeichneten und geschriebenen Literaturblätter, denen ich mit einer Webseite mehr Publikum schenken wollte. Dann wurde sehr schnell klar, dass Leser, Sammler und Horter der Literaturblätter nicht die gleichen Empfänger sind, wie die Leser, die User von Blogs. Darum wurden aus einer Schiene zwei: Literaturblätter und literaturblatt.ch.

Zuerst waren es die selbst gezeichneten und geschriebenen Literaturblätter, denen ich mit einer Webseite mehr Publikum schenken wollte. Dann wurde sehr schnell klar, dass Leser, Sammler und Horter der Literaturblätter nicht die gleichen Empfänger sind, wie die Leser, die User von Blogs. Darum wurden aus einer Schiene zwei: Literaturblätter und literaturblatt.ch.

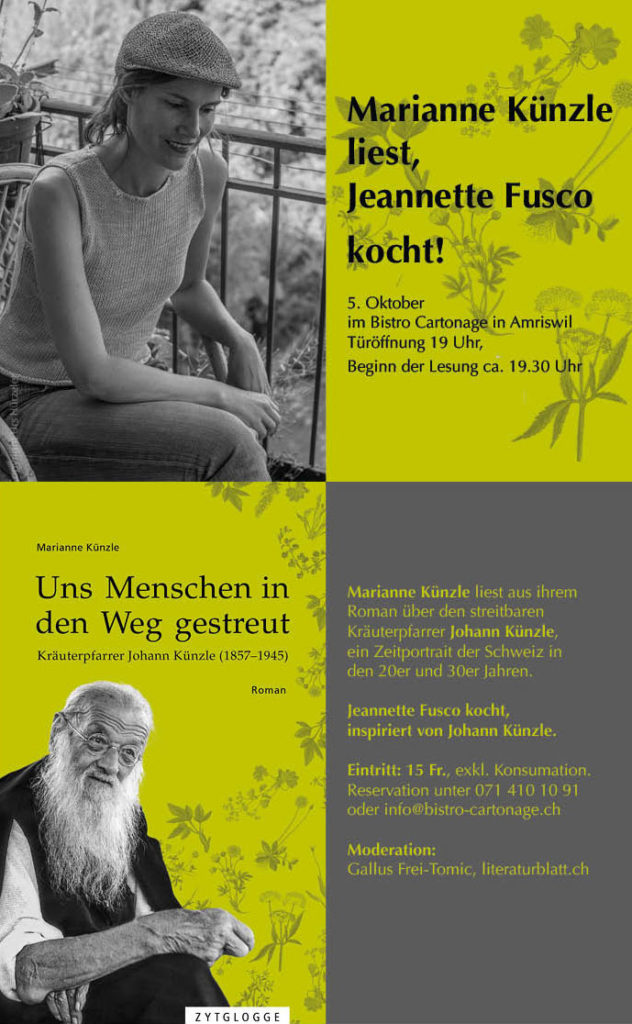

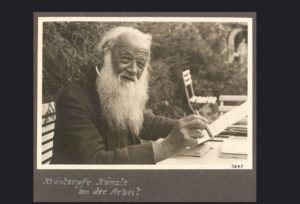

keinen direkten Eingang in den Roman. Aber bestimmt hat mir meine Auseinandersetzung mit der Gesellschaft die notwendige Motivation und den Durchhaltewillen gegeben, mich vier Jahre lang mit Johann Künzle zu befassen. Er vertrat schon vor über einem Jahrhundert Ansichten, die im jetzigen Zeitalter von Klima- und Ressourcenzerstörung, verursacht durch uns, die wir im Konsumieren Zufriedenheit zu finden glauben, hochaktuell sind und die ich zumindest teilweise teile: er wies auf krankmachende Lebensumstände hin, geisselte übermässigen Konsum, plädierte für einen bescheidenes Leben, appellierte an die Eigenverantwortung und Besinnung aufs Wesentliche. Und er beschrieb auf rührende Art und Weise die Schönheit und den Reichtum der Natur!

keinen direkten Eingang in den Roman. Aber bestimmt hat mir meine Auseinandersetzung mit der Gesellschaft die notwendige Motivation und den Durchhaltewillen gegeben, mich vier Jahre lang mit Johann Künzle zu befassen. Er vertrat schon vor über einem Jahrhundert Ansichten, die im jetzigen Zeitalter von Klima- und Ressourcenzerstörung, verursacht durch uns, die wir im Konsumieren Zufriedenheit zu finden glauben, hochaktuell sind und die ich zumindest teilweise teile: er wies auf krankmachende Lebensumstände hin, geisselte übermässigen Konsum, plädierte für einen bescheidenes Leben, appellierte an die Eigenverantwortung und Besinnung aufs Wesentliche. Und er beschrieb auf rührende Art und Weise die Schönheit und den Reichtum der Natur! regelmässigere Waldexkursionen. Ich kaufe keinen kühlenden Gels mehr ein, sondern finde das Kraut im Wald. Frische Luft, Kopf durchlüften, die Heilpflanze mit nach Hause tragen. Und: die Wirkung von Farn ist verblüffend! Wenn mir etwas fehlt, konsultiere ich, seit ich mit den Recherchen für das Buch begonnen habe, zuerst Johann Künzle’s Schriften. Ich glaube, dass mir die Arbeit an diesem Buch etwas mitgegeben hat: ich kümmere mich mehr um meine Gesundheit. So gut ich kann.

regelmässigere Waldexkursionen. Ich kaufe keinen kühlenden Gels mehr ein, sondern finde das Kraut im Wald. Frische Luft, Kopf durchlüften, die Heilpflanze mit nach Hause tragen. Und: die Wirkung von Farn ist verblüffend! Wenn mir etwas fehlt, konsultiere ich, seit ich mit den Recherchen für das Buch begonnen habe, zuerst Johann Künzle’s Schriften. Ich glaube, dass mir die Arbeit an diesem Buch etwas mitgegeben hat: ich kümmere mich mehr um meine Gesundheit. So gut ich kann. Besteht nicht die Gefahr, dass man mit einem Roman über Pfarrer Künzle von einem ganz speziellen Publikum als einen der ihren eingenommen werden könnte. Dass du die wirst, die mal über einen Pfarrer schrieb. So wie man als Schauspielerin nicht mit einer Etikette markiert werden will, so vielleicht auch bei Schriftstellerinnen.

Besteht nicht die Gefahr, dass man mit einem Roman über Pfarrer Künzle von einem ganz speziellen Publikum als einen der ihren eingenommen werden könnte. Dass du die wirst, die mal über einen Pfarrer schrieb. So wie man als Schauspielerin nicht mit einer Etikette markiert werden will, so vielleicht auch bei Schriftstellerinnen.