Noldi Abderhalden, den ein schauderhafter Rausch aus seinem geliebten Toggenburg (Tal in den Schweizer Voralpen) 1620 in die Hände von Söldnern trieb, wird durch Zufall ein Kriegsheld. Aber statt auf seinen Lorbeeren auszuruhen und ein Leben lang von diesem einen, glorreichen Moment zu profitieren, schwemmt ihn sein Verlangen nach mehr bis in ein abgelegenes Tal auf Kuba, wo er die Zeit seines Dienstes für die Krone aussitzen muss.

In Europa tobt der Dreissigjährige Krieg. In manchen Gegenden dezimiert er zusammen mit Seuchen, Armut und Hunger die Bevölkerung um mehr als die Hälfte. Ein jahrzehntelanges Gemetzel, bei dem es vordergründig um den rechten Glauben geht, aber eigentlich nur um Macht, Besitz und Geltungssucht, ein Morden, das bis in die entferntesten Winkel vordringt und das Antlitz Europas für immer grundlegend verändert.

Anwerber der Spanischen Armee streifen durch die Lande und suchen nach Frischfleisch für den Kampf gegen den Protestantismus. In einer eisigen Winternacht, in der Noldi Abderhalden seinen Liebeskummer im Schnaps zu ertränken versucht, setzt er sturzbetrunken sein Zeichen unter einen Vertrag, wird als Sechzehnjähriger mitgenommen, um irgendwo und überall im Namen des richtigen Glaubens Köpfe rollen zu lassen. Nach Ausbildung, Drill und Entjungferung rettet er in einer Schlacht das Leben seines Kommandanten Gómez Suárez de Figueroa, schlägt eine dahersirrende Kanonenkugel mit blossen Fäusten aus seiner tödlichen Bahn, wird zum umjubelten Held, gelangt bis an den Hof des Königs, wo er aber wegen seiner unstillbaren Lebenskraft und Leidenschaft für Jahrzehnte in die spanische Kolonie Kuba verbannt wird, um dort eine Hand voll Schweizer Kühe zur Herde werden zu lassen.

Noldi Abderhalden erwacht zu spät, mehr als einmal. Aber Noldi Abderhalden ist es gewohnt, in die Hände zu spucken und die Dinge anzupacken. Er sitzt seine Zeit nicht einfach ab, sondern mausert sich auf der anderen Seite der Welt zum Züchter, Käser und Geschäftsmann. Sogar das Donnerrollen, das aus seinen Lenden zu stammen scheint, bekommt er in den Griff, lernt Liebe kennen und das Glück des Tüchtigen. Nur die Sehnsucht nach dem kleinen Tal zwischen Säntis und Churfirsten lässt sich nie ganz zähmen, ob im Geschmack seines Käses oder nach dem Verstreichen seiner besiegelten Pflicht.

Noldi Abderhalden erwacht zu spät, mehr als einmal. Aber Noldi Abderhalden ist es gewohnt, in die Hände zu spucken und die Dinge anzupacken. Er sitzt seine Zeit nicht einfach ab, sondern mausert sich auf der anderen Seite der Welt zum Züchter, Käser und Geschäftsmann. Sogar das Donnerrollen, das aus seinen Lenden zu stammen scheint, bekommt er in den Griff, lernt Liebe kennen und das Glück des Tüchtigen. Nur die Sehnsucht nach dem kleinen Tal zwischen Säntis und Churfirsten lässt sich nie ganz zähmen, ob im Geschmack seines Käses oder nach dem Verstreichen seiner besiegelten Pflicht.

Patrick Tschan ist gelungen, was er wirklich kann. Er mischt Historie mit Fiktion, würzt mit Humor und träfer Sprache, heizt ordentlich mit schnoddriger Schärfe und fast südamerikanischer Erzählfreude und formt eine Geschichte, die in eidgenössischer Literaturlandschaft seinesgleichen sucht. Der Roman strotzt vor Helvetismen, es wird gewettert (gleich mehrdeutig) und geflucht, dass es eine Freude ist. Ob ‹Heilandsack›, ‹huere Feigling› oder spanisch ‹Me cado en la lache!‘, Patrick Tschan erzählt nicht zimperlich. Mehr als einmal bebt das Zwerchfell während des Lesens, mehr als einmal überrascht Patrick Tschan durch das Tempo in seinem Erzählen. Schon einmal war der Ursprung eines Tschan’schen Abenteuers das kleine Toggenburg im Kanton St. Gallen. Damals war es im Roman „Polarrot“ Jack Breiter, der zuerst als Heiratsschwindler in St. Moritzer Hotels sein Glück versucht und später den Nazis das Polarrot für ihre Fahnen hektoliterweise verkauft. Noldi Abderhalden, der mit zwölf durch ein Unglück zusehen muss, wie seine Eltern sterben müssen, ist das, was man ein «Stehaufmännchen“ nennt, Archetyp dessen, was den einen oder andern auch in der Gegenwart an der Gerechtigkeit zweifeln lässt. Was die Geschichte so sehr lesenswert macht, ist dieser ganz eigene Ton, den Tschan für seine Heldengeschichte trifft. Ein Roman mit grossen Händen, starken Oberarmen und markigen Sprüchen!

Am 29. Mai, 2019, bringt Patrick Tschan seinen neuen Roman „Der kubanische Käser“ an die St. Gallerstrasse 21 in Amriswil. Wer das Buch bis zu diesem Datum gelesen hat und mit Schriftsteller und Gästen diskutieren und austauschen will, ist mit Anmeldung (info@literaturblatt.ch) herzlich bei Irmgard & Gallus Frei-Tomic eingeladen. Die Runde beginnt um 19 Uhr, dauert bis ca. 21 Uhr und kostet inkl. Speis und Trank 30 Fr.

Ein paar Fragen an Patrick Tschan:

Schon in deinem Roman „Polarrot“ fragte ich mich, wie der Mann aus Allschwil bei Basel an seine Geschichten kommt, die nun schon ein zweites Mal im Toggenburg, das so weit weg vom Nabel der Welt scheint, seinen Ursprung haben? Liegen dort die besseren Geschichten als in der Stadt Basel? Oder braucht es einen dicken Nacken, der all das tragen kann, was deinen Protagonisten in die Quere kommt?

Ehrlich gesagt, ich weiss es nicht. Bei Breiter könnte es sein, dass der vorlagegebende Onkel aus dem Thurgau kommt und dies für eine Romanfigur nicht unbedingt eine literaturgeschwängerte Region ist. Und so fiel mir das Toggenburg mit seinem «Armen Mann» ein. Beim Abderhalden war die interessante konfessionelle Konstellation im Toggenburg interessant. Und ein Ort, wo die Berge Frümsel, Hinterrugg, Chäserrugg, Leistchlamm, Brisi oder Schafsberg und Alpen Chüeboden, Vrenechele, Obere und Untere Schnebere oder Chreialp heissen, der schreit geradezu als literarische Kulisse verwendet zu werden.

Neben den Ortsbezeichnungen sind es aber vor allem Flüche und Kraftausdrücke, die du in deinem Roman zu einem Mantel Abderhalden werden lässt. Abderhalden, der Käser aus dem Toggenburg, schlägt sich zwar wacker im Dreissigjährigen Krieg, ist aber alles andere als ein Schläger oder Grobschlächtiger. Seine Flüche, seine Jodler sind wie die Türme seiner eigentlich so sehr gebeutelten Seele. Flüche als eine Art der Befreiung? Liest man deine im Roman verwendeten Flüche, dann sind sie Banner der Verbildlichung innerer Zustände, so ganz anders als die Flüche heute, die ausgerechnet eine Ausdrucksform der Liebe in den Dreck ziehen. War da pure Lust oder auch ein bisschen Rehabilitation jener Kraftausdrücke, die Leiden-schafft?

Wohl beides. Ein Noldi Abderhalden ist nicht einer, der sich hinsetzt und sein Verhältnis zu Gott, der Welt, der Liebe und den Frauen reflektiert, dies dann den Lesenden fein säuberlich mitteilt. Das wäre berichtet statt erzählt und somit langweilig. Also jodelt und flucht Noldi, wenn seine Gefühlswelt wieder mal derart von Gott, der Welt, der Liebe und den Frauen durcheinandergeschüttelt wird, dass er nicht mehr weiss, ob die Chreialp wirklich da oben ist und der Chässerugg nicht in den Walensee gefallen ist. Ja, und die alten Flüche sind wahrlich eine Lust, stecken doch eine Menge überlieferter lokalgefärbte Gefühls- und Glaubenswelten in ihnen, Heilandsack!

Der dreissigjährige Krieg, wohl einer der vernichtensten Kriege gemessen an der damaligen Bevölkerung, ist der Grund dafür, dass Noldi Abderhalden gegen Bezahlung für 10 Jahre in den Dienst der Spanischen Krone in Schlachten zog. Kriege, die an Brutalität kaum zu überbieten waren. Er ist Schauplatz seiner und deiner Heldengeschichte. Eine Heldengeschichte, die wie alle Heldengeschichten nicht nach Wahrheitsgehalt gemessen werden kann und soll. Wir brauchen sie. Je verrückter, desto wirkungsvoller. Und weil die Literatur alles darf, ist sie der ideale Ort, um Heldengeschichten zu produzieren. Literatur als «Opium für das Volk»?

Leider rauchen viel zu wenige aus dem Volk diese Art von Opium. Obwohl: ein paar gute Geschichten gut erzählt wären wohl für viele Wunden heilsamer als mutlose, nach Aktualitäten schielende Mainstream-Berichte.

Wenn erzählt wird, sind es die Momente, in denen Brüche entstehen, die bannen. Noldi verliert als Kind seine Eltern, muss der Katastrophe zuschauen. Im Krieg ist er es, der im Moment eingreift, etwas aus der logischen Konsequenz buxiert. Das, was ihm als Kind damals unmöglich war. Manchmal sind wir zum reagieren verdammt, manchmal gelingt es uns zu agieren. Noldi ist in deinem Roman einer, der es in die Hand nimmt. Das braucht es in einer Welt, in der sich alle so schnell stets als Opfer sehen. Richtig?

Das hast Du wunderbar gesagt, mit den Brüchen. Am besten sind sie dann, wenn sie aus der Figur kommen. So wirkt jedes Klischee weniger klischeehaft. Der Noldi nimmt ja erst in Kuba sein Leben in die Hand; mit dem Entschluss zu käsen. Vorher hätte er viele Gründe gehabt, sich selbst zu veropfern. Aber dieses gibt es in der Manstream-Gegenwartsliteratur ja genug. Das ist auch nicht spannend, das berichtet und erzählt nicht.

Vielen Dank und deinem Buch die verdienten Leserinnen und Leser!

Patrick Tschan, 1962 in Basel geboren, studierte Germanistik, Geschichte und Philosophie, führte in zahlreichen Theaterstücken Regie und ist seit vielen Jahren in der Werbung und Kommunikation tätig. Er ist Präsident der Schweizer Schriftsteller-Fussballnationalmannschaft. Zuletzt erschienen von ihm die Romane «Keller fehlt ein Wort» (2011), «Polarrot» (2012),»Eine Reise später» (2015) bei Braumüller. «Der kubanische Käser» ist sein erstes Buch bei Zytglogge.

Patrick Tschan, 1962 in Basel geboren, studierte Germanistik, Geschichte und Philosophie, führte in zahlreichen Theaterstücken Regie und ist seit vielen Jahren in der Werbung und Kommunikation tätig. Er ist Präsident der Schweizer Schriftsteller-Fussballnationalmannschaft. Zuletzt erschienen von ihm die Romane «Keller fehlt ein Wort» (2011), «Polarrot» (2012),»Eine Reise später» (2015) bei Braumüller. «Der kubanische Käser» ist sein erstes Buch bei Zytglogge.

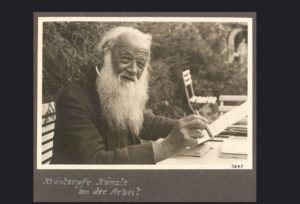

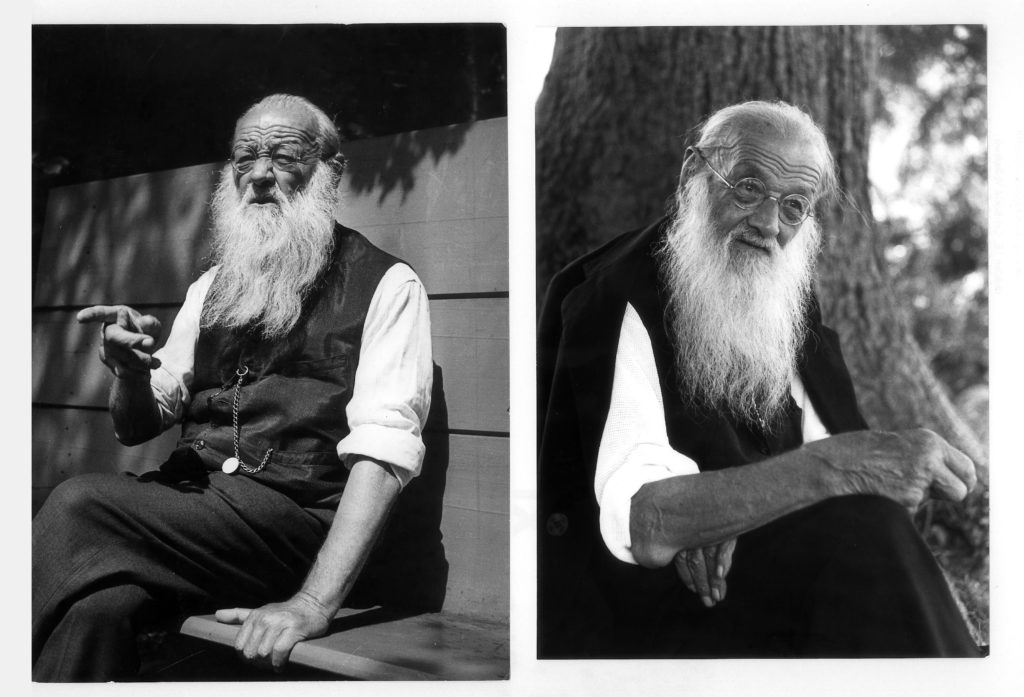

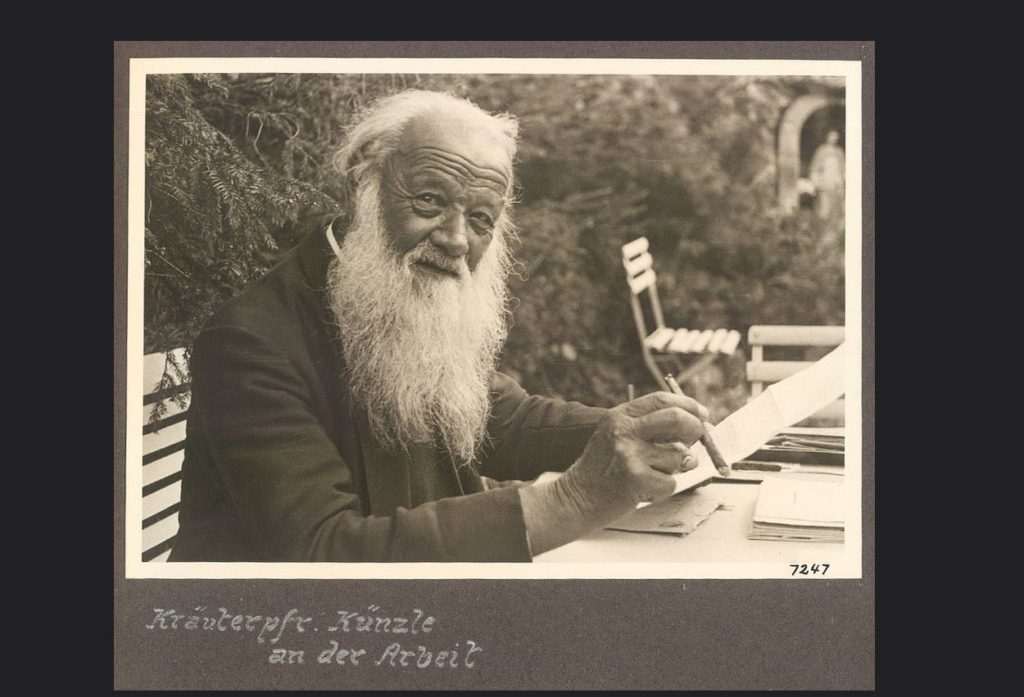

Emanuel Stickelberger starb 1962 in St. Gallen. Am gleichen Ort und im gleichen Jahr wie ich geboren wurde. Das allein und die Tatsache, dass ich Emanuel Stickelbergers Romane vor fast vier Jahrzehnten verschlungen hatte, wären schon genug der Gründe «Mein fast grosser Grossvater» zu lesen. Auch wenn «Roman» auf dem Umschlag zu lesen ist, ist Jacob Stickelbergers Buch ein Erinnerungsbuch. Ein Erinnerungsbuch an eine längst vergessene Zeit, wenn auch nur zwei Generationen von der unseren entfernt. Ein Erinnerungsbuch an einen Mann, der nie am Ort seiner Träume ankam, der Industrieller war, in seiner Seele aber Dichter. An eine Zeit, als Patriarchen die Geschicke einer Familie bestimmten, an eine grossbürgerliche Familie, in der Herkunft und Stellung in der Gesellschaft alles bedeuteten. An einen Mann, dessen Welt die Bibliothek im ersten Stock war, ein bisschen über der Erde, ein bisschen über den Untiefen des Alltags.

Emanuel Stickelberger starb 1962 in St. Gallen. Am gleichen Ort und im gleichen Jahr wie ich geboren wurde. Das allein und die Tatsache, dass ich Emanuel Stickelbergers Romane vor fast vier Jahrzehnten verschlungen hatte, wären schon genug der Gründe «Mein fast grosser Grossvater» zu lesen. Auch wenn «Roman» auf dem Umschlag zu lesen ist, ist Jacob Stickelbergers Buch ein Erinnerungsbuch. Ein Erinnerungsbuch an eine längst vergessene Zeit, wenn auch nur zwei Generationen von der unseren entfernt. Ein Erinnerungsbuch an einen Mann, der nie am Ort seiner Träume ankam, der Industrieller war, in seiner Seele aber Dichter. An eine Zeit, als Patriarchen die Geschicke einer Familie bestimmten, an eine grossbürgerliche Familie, in der Herkunft und Stellung in der Gesellschaft alles bedeuteten. An einen Mann, dessen Welt die Bibliothek im ersten Stock war, ein bisschen über der Erde, ein bisschen über den Untiefen des Alltags.

Jacob Stickelberger, geboren 1940, Rechtsanwalt, Chansonnier und Berner Troubadour. Nach Mani Matters Tod führten Stickelbeger und Fritz Widmer das noch gemeinsam mit Matter geschaffene Programm auf, die «Kriminalgschicht».

Jacob Stickelberger, geboren 1940, Rechtsanwalt, Chansonnier und Berner Troubadour. Nach Mani Matters Tod führten Stickelbeger und Fritz Widmer das noch gemeinsam mit Matter geschaffene Programm auf, die «Kriminalgschicht».

Marianne Künzle, 1973 in Bern geboren, ist gelernte Buchhändlerin, war Kampagnenleiterin im Bereich «Ökologische Landwirtschaft» bei Greenpeace. Seit Ende 2015 arbeitet sie in einer Teilzeitanstellung bei der Schweizerischen Flüchtlingshilfe. „Uns Menschen in den Weg gestreut“, ihr erster Roman, ist bei Zytglogge erschienen und absolut lesenswert, auch wenn man mit Heilkunde nichts am Hut hat.

Marianne Künzle, 1973 in Bern geboren, ist gelernte Buchhändlerin, war Kampagnenleiterin im Bereich «Ökologische Landwirtschaft» bei Greenpeace. Seit Ende 2015 arbeitet sie in einer Teilzeitanstellung bei der Schweizerischen Flüchtlingshilfe. „Uns Menschen in den Weg gestreut“, ihr erster Roman, ist bei Zytglogge erschienen und absolut lesenswert, auch wenn man mit Heilkunde nichts am Hut hat.

„Lesen geht durch den Magen – gestern Abend zum Beispiel auf Einladung von literaturblatt.ch.

„Lesen geht durch den Magen – gestern Abend zum Beispiel auf Einladung von literaturblatt.ch.  Die unvergessliche Candle-light-Dinner-Lesung im Bistro Cartonage in Amriswil.

Die unvergessliche Candle-light-Dinner-Lesung im Bistro Cartonage in Amriswil.  Die kulinarischen Höhenflüge wie Brennnesselchips, Hagebuttencrème, Senfkraut auf Randenrisotto, Kräuterschnaps zum Abrunden.

Die kulinarischen Höhenflüge wie Brennnesselchips, Hagebuttencrème, Senfkraut auf Randenrisotto, Kräuterschnaps zum Abrunden.  Das aufmerksame Publikum, die überraschenden Gespräche, die tolle Moderation. Und der satte Vollmond hinter Regenwolken.

Das aufmerksame Publikum, die überraschenden Gespräche, die tolle Moderation. Und der satte Vollmond hinter Regenwolken.  Schön war’s!“ Marianne Künzle

Schön war’s!“ Marianne Künzle

keinen direkten Eingang in den Roman. Aber bestimmt hat mir meine Auseinandersetzung mit der Gesellschaft die notwendige Motivation und den Durchhaltewillen gegeben, mich vier Jahre lang mit Johann Künzle zu befassen. Er vertrat schon vor über einem Jahrhundert Ansichten, die im jetzigen Zeitalter von Klima- und Ressourcenzerstörung, verursacht durch uns, die wir im Konsumieren Zufriedenheit zu finden glauben, hochaktuell sind und die ich zumindest teilweise teile: er wies auf krankmachende Lebensumstände hin, geisselte übermässigen Konsum, plädierte für einen bescheidenes Leben, appellierte an die Eigenverantwortung und Besinnung aufs Wesentliche. Und er beschrieb auf rührende Art und Weise die Schönheit und den Reichtum der Natur!

keinen direkten Eingang in den Roman. Aber bestimmt hat mir meine Auseinandersetzung mit der Gesellschaft die notwendige Motivation und den Durchhaltewillen gegeben, mich vier Jahre lang mit Johann Künzle zu befassen. Er vertrat schon vor über einem Jahrhundert Ansichten, die im jetzigen Zeitalter von Klima- und Ressourcenzerstörung, verursacht durch uns, die wir im Konsumieren Zufriedenheit zu finden glauben, hochaktuell sind und die ich zumindest teilweise teile: er wies auf krankmachende Lebensumstände hin, geisselte übermässigen Konsum, plädierte für einen bescheidenes Leben, appellierte an die Eigenverantwortung und Besinnung aufs Wesentliche. Und er beschrieb auf rührende Art und Weise die Schönheit und den Reichtum der Natur! regelmässigere Waldexkursionen. Ich kaufe keinen kühlenden Gels mehr ein, sondern finde das Kraut im Wald. Frische Luft, Kopf durchlüften, die Heilpflanze mit nach Hause tragen. Und: die Wirkung von Farn ist verblüffend! Wenn mir etwas fehlt, konsultiere ich, seit ich mit den Recherchen für das Buch begonnen habe, zuerst Johann Künzle’s Schriften. Ich glaube, dass mir die Arbeit an diesem Buch etwas mitgegeben hat: ich kümmere mich mehr um meine Gesundheit. So gut ich kann.

regelmässigere Waldexkursionen. Ich kaufe keinen kühlenden Gels mehr ein, sondern finde das Kraut im Wald. Frische Luft, Kopf durchlüften, die Heilpflanze mit nach Hause tragen. Und: die Wirkung von Farn ist verblüffend! Wenn mir etwas fehlt, konsultiere ich, seit ich mit den Recherchen für das Buch begonnen habe, zuerst Johann Künzle’s Schriften. Ich glaube, dass mir die Arbeit an diesem Buch etwas mitgegeben hat: ich kümmere mich mehr um meine Gesundheit. So gut ich kann. Besteht nicht die Gefahr, dass man mit einem Roman über Pfarrer Künzle von einem ganz speziellen Publikum als einen der ihren eingenommen werden könnte. Dass du die wirst, die mal über einen Pfarrer schrieb. So wie man als Schauspielerin nicht mit einer Etikette markiert werden will, so vielleicht auch bei Schriftstellerinnen.

Besteht nicht die Gefahr, dass man mit einem Roman über Pfarrer Künzle von einem ganz speziellen Publikum als einen der ihren eingenommen werden könnte. Dass du die wirst, die mal über einen Pfarrer schrieb. So wie man als Schauspielerin nicht mit einer Etikette markiert werden will, so vielleicht auch bei Schriftstellerinnen.

Weltkrieg überzeugt, dass mit Hilfe der Kräuter, die vor den Haustüren der Armen wachsen, viel mehr gegen Hunger und Krankheit hätte unternommen werden können, hätte man nicht vergessen, was seit Jahrhunderten zum Wissen einer naturnahen Bevölkerung gehörte. Im Jahr 1911 schrieb Johann Künzle sein erstes Kräuterbuch „Chrut und Uchrut“, das eine Lawine auszulösen begann. Eine Lawine, die einem Dorf, einer ganzen Gegend Arbeit und begrenzten Wohlstand brachte, Bauernfamilien mit dem Sammeln der Kräuter einen segensreichen Nebenverdienst und Johann Künzle eine nicht immer willkommene Publizität. Aber auf den Ruhm folgten Neid, Missgunst und Verleumdung.

Weltkrieg überzeugt, dass mit Hilfe der Kräuter, die vor den Haustüren der Armen wachsen, viel mehr gegen Hunger und Krankheit hätte unternommen werden können, hätte man nicht vergessen, was seit Jahrhunderten zum Wissen einer naturnahen Bevölkerung gehörte. Im Jahr 1911 schrieb Johann Künzle sein erstes Kräuterbuch „Chrut und Uchrut“, das eine Lawine auszulösen begann. Eine Lawine, die einem Dorf, einer ganzen Gegend Arbeit und begrenzten Wohlstand brachte, Bauernfamilien mit dem Sammeln der Kräuter einen segensreichen Nebenverdienst und Johann Künzle eine nicht immer willkommene Publizität. Aber auf den Ruhm folgten Neid, Missgunst und Verleumdung.

Marianne Künzle, geboren 1973 in Bern, arbeitete zuerst als Buchhändlerin. Später war sie Kampagnenleiterin im Bereich «Ökologische Landwirtschaft» bei Greenpeace Schweiz. Sie absolvierte einen Lehrgang ‹Literarisches Schreiben› an der SAL (Schule für angewandte Linguistik). Seit Ende 2015 engagiert sich Marianne Künzle in einer Teilzeitanstellung bei der Schweizerischen Flüchtlingshilfe. «Uns Menschen in den Weg gestreut» ist ihr erster Roman.

Marianne Künzle, geboren 1973 in Bern, arbeitete zuerst als Buchhändlerin. Später war sie Kampagnenleiterin im Bereich «Ökologische Landwirtschaft» bei Greenpeace Schweiz. Sie absolvierte einen Lehrgang ‹Literarisches Schreiben› an der SAL (Schule für angewandte Linguistik). Seit Ende 2015 engagiert sich Marianne Künzle in einer Teilzeitanstellung bei der Schweizerischen Flüchtlingshilfe. «Uns Menschen in den Weg gestreut» ist ihr erster Roman.

«Zwischen zwei Wassern» las, dann ist mit der beigefügten CD, auf der der Autor selbst ruhig und kaum dramatisierend die Geschichten liest, während ich Zeilen im Buch folge, der Abend ein ganz besonderer. Erstaunlich, wie viel Wärme Andreas Neeser erzeugt, wie nah er mir mit seinem Erzählen kommt, selbst dann, wenn sie inhaltlich kaum mit meiner Welt Übereinstimmung finden. Andreas Neesers Geschichten haben das perfekte Mass an Auserzähltem und Verschwiegenem, an Gesagtem und Unterlassenem, an Witz und Ernst. Ohne dass er seine Freude am blossen Klang der Wörte auf die Spitze treibt.

«Zwischen zwei Wassern» las, dann ist mit der beigefügten CD, auf der der Autor selbst ruhig und kaum dramatisierend die Geschichten liest, während ich Zeilen im Buch folge, der Abend ein ganz besonderer. Erstaunlich, wie viel Wärme Andreas Neeser erzeugt, wie nah er mir mit seinem Erzählen kommt, selbst dann, wenn sie inhaltlich kaum mit meiner Welt Übereinstimmung finden. Andreas Neesers Geschichten haben das perfekte Mass an Auserzähltem und Verschwiegenem, an Gesagtem und Unterlassenem, an Witz und Ernst. Ohne dass er seine Freude am blossen Klang der Wörte auf die Spitze treibt. Andreas Neesers neustes Buch ist ein Geschenk, auch mit den Illustrationen der Künstlerin Marianne Büttiker, die schon beim ersten Band «S wird nümme wies nie gsi isch» den Geschichten Andreas Neeser Luft gab. Pausen, denn seine Geschichten sind Konzentrate. Andreas Neesers Mund-Art bietet ein erfrischendes Gegengewicht zu all den Berner Mundart «Übergewichten». Andreas Neeser beweist, dass es an der Mischung zwischen Sprache, Klang, Konstruktion und Komposition loegt. Und nicht zuletzt trösten Andreas Neesers Geschichten, wie die titelgebende «Nüüt und anders Züüg», in der ein von seinem Lehrer Drangsalierter endlich ausholt zum grossen Rundumschlag gegen den allmächtigen Lehrer Ehrliholzer, den Tubel!

Andreas Neesers neustes Buch ist ein Geschenk, auch mit den Illustrationen der Künstlerin Marianne Büttiker, die schon beim ersten Band «S wird nümme wies nie gsi isch» den Geschichten Andreas Neeser Luft gab. Pausen, denn seine Geschichten sind Konzentrate. Andreas Neesers Mund-Art bietet ein erfrischendes Gegengewicht zu all den Berner Mundart «Übergewichten». Andreas Neeser beweist, dass es an der Mischung zwischen Sprache, Klang, Konstruktion und Komposition loegt. Und nicht zuletzt trösten Andreas Neesers Geschichten, wie die titelgebende «Nüüt und anders Züüg», in der ein von seinem Lehrer Drangsalierter endlich ausholt zum grossen Rundumschlag gegen den allmächtigen Lehrer Ehrliholzer, den Tubel! Andreas Neeser, geboren 1964, studierte Germanistik, Anglistik und Literaturkritik an der Universität Zürich. Während 13 Jahren unterrichtete er an der Alten Kantonsschule in Aarau. 2003 bis 2011 Aufbau und Leitung des Aargauer Literaturhauses in Lenzburg. Seit 2012 lebt Andreas Neeser als Schriftsteller in Suhr bei Aarau.

Andreas Neeser, geboren 1964, studierte Germanistik, Anglistik und Literaturkritik an der Universität Zürich. Während 13 Jahren unterrichtete er an der Alten Kantonsschule in Aarau. 2003 bis 2011 Aufbau und Leitung des Aargauer Literaturhauses in Lenzburg. Seit 2012 lebt Andreas Neeser als Schriftsteller in Suhr bei Aarau.