Wenn der Schweizer Buchpreis vergeben sein wird, ist eigentlich alles vorbei. Die Spannung weg, die Prognosen, die Diskussionen darüber, wer und welches Buch ihn verdienen würde. Ob wie vorletztes Jahr der schon mehrfach Nominierte den Preis verdiene, ob der oder die Unbekannte einen solchen Preis „wert“ sei. Dieses Jahr ist kein Erstling darunter, dafür Autorinnen und Autoren, die in der Art ihres Schreibens nicht unterschiedlicher sein könnten.

Aber vielleicht doch nicht, doch nicht vorbei? Wenn die Vergabe meiner Genugtuung entspricht, dann werde ich sagen: «Habs doch gewusst», dann ist es vielleicht eine Spur Erleichterung. Wenn die Vergabe mein Unverständnis erntet, dann werde ich noch eine Weile über die verpasste Chance den Kopf schütteln. Jene verpasste Chance, die sich mit der Nominierung dieser fünf Bücher vorsichtig in den Vordergrund zu schieben wagte. Bestimmt nicht, weil dann die immer gleichen Diskussionen wieder aufflammen, die bei einem solch „singularen“ Preis in der Literaturlandschaft Schweiz unvermeidbar sind. Schaffte man es, das Buch und nicht die Autorin oder den Autor dahinter zu prämieren, kein Lebenswerk, sondern dieses eine Buch, das das beste sein soll und es doch niemals ist, höchstens in den Augen und Ohren der fünf Jurymitglieder?

Alles an diesem Preis ist subjektiv, nur die Preissumme nicht.

Als Tomas Tranströmer 2011, vier Jahre vor seinem Tod den Nobelpreis für Literatur erhielt, war er längst nicht der erste Schriftsteller, der für seine Lyrik, seine Gedichte mit der höchsten literarischen Auszeichnung geehrt wurde. Aber als sein Name mit dem Preis in mein Bewusstsein drang und ich seine Gedichte zu lesen begann, war es gleichermassen Offenbarung wie Beschämung, denn erst mit Tomas Tranströmer begann ich wieder Gedichte zu lesen, lagen wieder regelmässig Gedichtbände auf meinem Nachttischchen und steckten solche in der Tasche auf meinen Reisen. Und als Jan Wagner 2015 mit seinem Gedichtband „Regentonnenvariationen“ den Preis der Leipziger Buchmesse gewann und hernach seinen Gedichtband zum Bestseller machte, schienen Gedichte ganz langsam aus ihrem Randdasein in Buchhandlungen und Festivals zu treten, vielleicht erst recht mit dem Paukenschlag in diesem Jahr, als das Nobelpreiskomitee eine für viele (mich eingeschlossen) unbekannte Autorin auf den Literaturthron setzte: Die Amerikanerin Louise Glück.

Wie lange muss es dauern, bis wenigstens unter den nominierten Büchern einmal ein Gedichtband erscheint? Wo steht geschrieben, dass es ein Erzählband sein muss? Ganz sachte brach diese Grenze zweimal. Als Ilma Rakusa schon im zweiten Jahr seit der Lancierung des Schweizer Buchpreises mit „Mehr Meer“ (Erinnerungspassagen) den Buchpreis gewann und 2012, als Peter von Matt mit seinem „Das Kalb vor der Gotthardpost“ (Essays) Preis und Blumen entgegennahm. Die Gedichtlandschaft in der Schweiz ist reich, Perlen gibt es viele, man muss sie nicht suchen.

Gäbe es in der Vergabe des Schweizer Buchpreises Logik, die es aber gar nicht geben darf, dann müsste der Preis eher an eine Frau vergeben werden und an ein Buch, das sich von der Romanform möglichst weit zu entfernen wagt. So prognostiziere ich eine einzige Möglichkeit; Dorothee Elmiger mit „Aus der Zuckerfabrik“. Nicht weil Anna Stern den Preis mit „das alles hier, jetzt.“ nicht verdient hätte, ganz im Gegenteil. Aber weil sich Dorothee Elmiger mit ihrem Buch traut. Sie traut sich, zu verunsichern. Sie will keinen Hunger stillen. Sie will nichts zu Ende bringen. Sie experimentiert mit dem Text, mit ihrem Schreiben, ihrem Forschen, vielleicht sogar mit meiner Reaktion als Leser. „Aus der Zuckerfabrik“ reisst aus der Form, verabschiedet sich aus aller Starre, jedem sicheren Rezept.

Sie muss es sein!

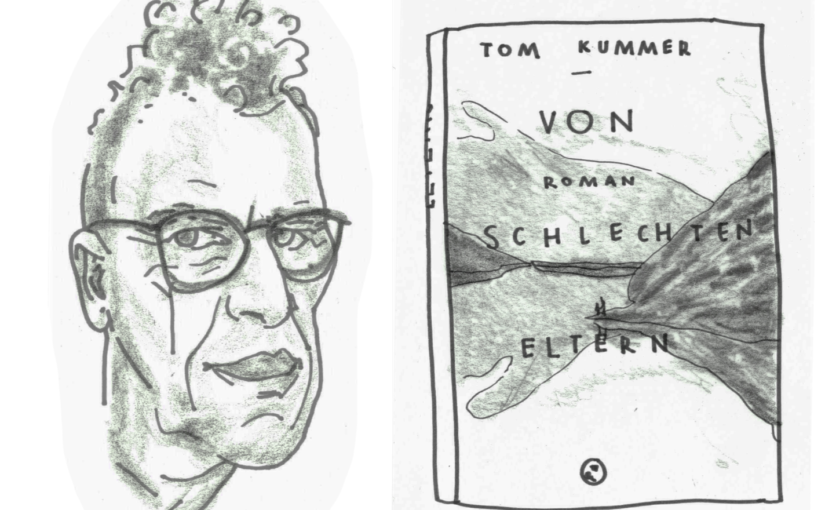

Tom fährt einen 560er, manchmal, bei ganz besonderen Kunden einen 600er, stets nachts, vom Hotel zum Flughafen, von einer Tür zur andern. Manchmal auch nur einen Koffer. Tom ist bekannt und geschätzt für seine Diskretion, seine Zuverlässigkeit, seine Ruhe. Auch wenn Gespräche entstehen, Freundlichkeiten ausgetauscht werden, Fragen beantwortet werden müssen; Tom drängt sich nicht auf. Da ist nur das Auto, der Weg und die Aufgabe, den Kunden von A nach B zu chauffieren. Das einzige, was nicht zu seinem schwarzen Anzug, seiner schwarzen Limousine passt, ist das Foto von Vince und Frank, seinen beiden Söhnen und seiner Frau Nina, deren Stimme er noch immer hört, deren Duft er noch immer in der Nase mit sich trägt, wenn er bei seinem jüngeren Sohn Vince morgens eine Weile unter die Decke schlüpft. Das Foto ist das, was er wirklich mit sich herumchauffiert, immer, dauernd. Die Angst, genau das zu verlieren, was im Moment, als das Foto geknipst wurde, Familie ausmachte. Nina ist tot, Frank achtzehnjährig in den USA geblieben und der zwölfjährige Vince zuhause viel zu oft alleine.

Tom fährt einen 560er, manchmal, bei ganz besonderen Kunden einen 600er, stets nachts, vom Hotel zum Flughafen, von einer Tür zur andern. Manchmal auch nur einen Koffer. Tom ist bekannt und geschätzt für seine Diskretion, seine Zuverlässigkeit, seine Ruhe. Auch wenn Gespräche entstehen, Freundlichkeiten ausgetauscht werden, Fragen beantwortet werden müssen; Tom drängt sich nicht auf. Da ist nur das Auto, der Weg und die Aufgabe, den Kunden von A nach B zu chauffieren. Das einzige, was nicht zu seinem schwarzen Anzug, seiner schwarzen Limousine passt, ist das Foto von Vince und Frank, seinen beiden Söhnen und seiner Frau Nina, deren Stimme er noch immer hört, deren Duft er noch immer in der Nase mit sich trägt, wenn er bei seinem jüngeren Sohn Vince morgens eine Weile unter die Decke schlüpft. Das Foto ist das, was er wirklich mit sich herumchauffiert, immer, dauernd. Die Angst, genau das zu verlieren, was im Moment, als das Foto geknipst wurde, Familie ausmachte. Nina ist tot, Frank achtzehnjährig in den USA geblieben und der zwölfjährige Vince zuhause viel zu oft alleine.

Der Roman ist der Countdown bis zum Moment, wo Tom seinen älteren Sohn Frank vom Flughafen abholen kann, zusammen mit Vince. Frank, den Jean-Luc, sein Chef mit seinen „Kontakten“ auf der anderen Seite des Ozeans aufgespürt hatte, nachdem er sich bei seinem Vater während Tagen nicht gemeldet hatte. Der Roman ist die Landschaft eines Verlorenen, der die Enden seines Lebens zu halten versucht, der gegen das Verschwinden und Entschwinden kämpft, der ein guter Vater, eine gute Familie sein will, dem das Leben abhanden gekommen ist durch den Tod seiner Frau. „Von schlechten Eltern“ ist intensiv, konzentriert, traumwandlerisch und mit Bildern aufgepumpt, die sich wie böse Träume aneinander reihen. „Von schlechten Eltern“ ist tief wie schwarzes Wasser, wie Vantablack, jenes Schwarz, das fast nichts mehr reflektiert und magisch in die Tiefe zieht.

Der Roman ist der Countdown bis zum Moment, wo Tom seinen älteren Sohn Frank vom Flughafen abholen kann, zusammen mit Vince. Frank, den Jean-Luc, sein Chef mit seinen „Kontakten“ auf der anderen Seite des Ozeans aufgespürt hatte, nachdem er sich bei seinem Vater während Tagen nicht gemeldet hatte. Der Roman ist die Landschaft eines Verlorenen, der die Enden seines Lebens zu halten versucht, der gegen das Verschwinden und Entschwinden kämpft, der ein guter Vater, eine gute Familie sein will, dem das Leben abhanden gekommen ist durch den Tod seiner Frau. „Von schlechten Eltern“ ist intensiv, konzentriert, traumwandlerisch und mit Bildern aufgepumpt, die sich wie böse Träume aneinander reihen. „Von schlechten Eltern“ ist tief wie schwarzes Wasser, wie Vantablack, jenes Schwarz, das fast nichts mehr reflektiert und magisch in die Tiefe zieht. Tom Kummer, geboren 1961 in Bern, ist ein Schweizer Autor. Als Journalist löste er im Jahr 2000 wegen fiktiver Interviews einen Medienskandal aus. Nach mehreren Jahren in Los Angeles mit seiner Familie, lebt er wieder in Bern. Er schrieb u.a. «Good Morning, Los Angeles – Die tägliche Jagd nach der Wirklichkeit» (1997) und «Blow Up» (2007). Sein letzter Roman «Nina & Tom» (2017) wurde von der Kritik gefeiert.

Tom Kummer, geboren 1961 in Bern, ist ein Schweizer Autor. Als Journalist löste er im Jahr 2000 wegen fiktiver Interviews einen Medienskandal aus. Nach mehreren Jahren in Los Angeles mit seiner Familie, lebt er wieder in Bern. Er schrieb u.a. «Good Morning, Los Angeles – Die tägliche Jagd nach der Wirklichkeit» (1997) und «Blow Up» (2007). Sein letzter Roman «Nina & Tom» (2017) wurde von der Kritik gefeiert.

Karl Rühmann (Mladen Jandrlic) wurde 1959 in Jugoslawien geboren und wuchs dort auf. Er studierte Germanistik, Hispanistik und Allgemeine Literaturwissenschaft in Zagreb und Münster und war Sprachlehrer und Verlagslektor. Seit 2006 lebt er in Zürich als Literaturübersetzer und Autor von Romanen, Hörspielen und zahlreichen, international erfolgreichen Kinderbüchern. Für den Roman «Glasmurmeln, ziegelrot» wurde Karl Rühmann 2015 mit dem Werkjahr der Stadt Zürich ausgezeichnet, für das Manuskript von «Der Held» erhielt er den Werkbeitrag des Kanton Zürichs.

Karl Rühmann (Mladen Jandrlic) wurde 1959 in Jugoslawien geboren und wuchs dort auf. Er studierte Germanistik, Hispanistik und Allgemeine Literaturwissenschaft in Zagreb und Münster und war Sprachlehrer und Verlagslektor. Seit 2006 lebt er in Zürich als Literaturübersetzer und Autor von Romanen, Hörspielen und zahlreichen, international erfolgreichen Kinderbüchern. Für den Roman «Glasmurmeln, ziegelrot» wurde Karl Rühmann 2015 mit dem Werkjahr der Stadt Zürich ausgezeichnet, für das Manuskript von «Der Held» erhielt er den Werkbeitrag des Kanton Zürichs.

Dorothee Elmiger, geboren 1985, lebt und arbeitet in Zürich. 2010 erschien ihr Debütroman «Einladung an die Waghalsigen», 2014 folgte der Roman «Schlafgänger» (beide DuMont Buchverlag). Ihre Texte wurden in verschiedene Sprachen übersetzt und für die Bühne adaptiert. Dorothee Elmiger wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, u. a. mit dem Aspekte-Literaturpreis für das beste deutschsprachige Prosadebüt, dem Rauriser Literaturpreis, einem Werkjahr der Stadt Zürich, dem Erich Fried-Preis und einem Schweizer Literaturpreis.

Dorothee Elmiger, geboren 1985, lebt und arbeitet in Zürich. 2010 erschien ihr Debütroman «Einladung an die Waghalsigen», 2014 folgte der Roman «Schlafgänger» (beide DuMont Buchverlag). Ihre Texte wurden in verschiedene Sprachen übersetzt und für die Bühne adaptiert. Dorothee Elmiger wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, u. a. mit dem Aspekte-Literaturpreis für das beste deutschsprachige Prosadebüt, dem Rauriser Literaturpreis, einem Werkjahr der Stadt Zürich, dem Erich Fried-Preis und einem Schweizer Literaturpreis.

Dorothee Elmiger: «An den Moment kann ich mich schon gar nicht mehr so genau erinnern: Ich sass in der Küche und hatte das Telefon am Ohr, draussen schien auf jeden Fall die Sonne!»

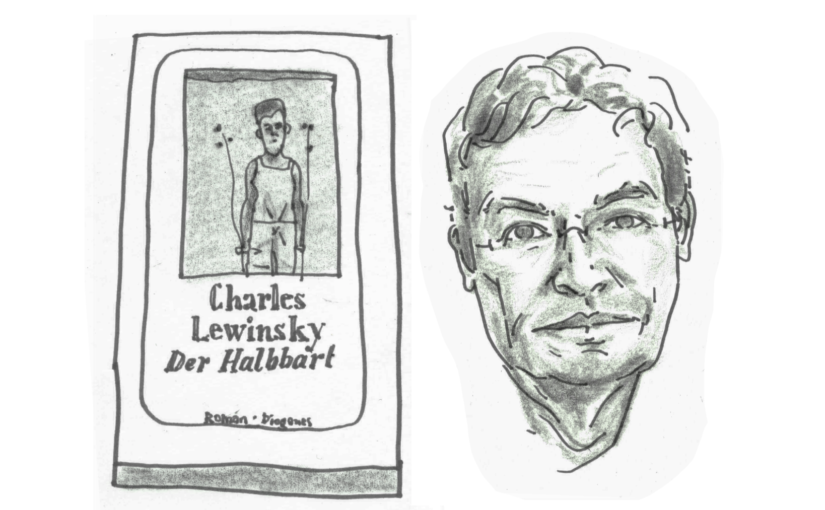

Dorothee Elmiger: «An den Moment kann ich mich schon gar nicht mehr so genau erinnern: Ich sass in der Küche und hatte das Telefon am Ohr, draussen schien auf jeden Fall die Sonne!» Charles Lewinsky: «Ein Telefongespräch mit den Veranstaltern brachte die erfreuliche Nachricht. Ich habe mich darüber gefreut. Mehr gibt es nicht zu sagen. Da es meine dritte Nomination ist, bin ich in dieser Hinsicht vielleicht ein bisschen abgestumpft.»

Charles Lewinsky: «Ein Telefongespräch mit den Veranstaltern brachte die erfreuliche Nachricht. Ich habe mich darüber gefreut. Mehr gibt es nicht zu sagen. Da es meine dritte Nomination ist, bin ich in dieser Hinsicht vielleicht ein bisschen abgestumpft.» Tom Kummer: «Happiness. Ich empfand ein grosses Glücksgefühl als ich von der Nominierung erfuhr. Und dann verspürte ich sofort den Drang, meiner Mutter anzurufen und zu berichten. Erstaunlich! Wie die Mutter doch immer wieder Ursprung der ganz grossen Gefühle wird – und dabei das Bedürfnis wachrüttelt, etwas mir sonst ganz Fernes zu beweisen: How To Be A Good Son!»

Tom Kummer: «Happiness. Ich empfand ein grosses Glücksgefühl als ich von der Nominierung erfuhr. Und dann verspürte ich sofort den Drang, meiner Mutter anzurufen und zu berichten. Erstaunlich! Wie die Mutter doch immer wieder Ursprung der ganz grossen Gefühle wird – und dabei das Bedürfnis wachrüttelt, etwas mir sonst ganz Fernes zu beweisen: How To Be A Good Son!» Karl Rühmann: «Das Telefon klingelt zur Unzeit, wie immer, und dann ist es auch noch eine «unbekannte Nummer». Abnehmen oder wegdrücken? Man ist ein höflicher Mensch und wählt den grünen Knopf. Ohne viele Umschweife teilt mir eine freundliche Stimme mit, dass mein «Held» für den Schweizer Buchpreis nominiert worden sei. Ich muss mich erstmal setzen und dann nach Worten suchen, die auch nur einigermassen zu meinen Gefühlen passen. Das ist schwierig. Ein einfaches «Danke» trifft es nicht, ein Freudeschrei eher, doch dafür habe ich mich zu gut im Griff. Leider. Ich murmle etwas, wahrscheinlich sage ich «wunderbar» und «unglaublich» und «Freude», dann bin ich wieder mit der Nachricht allein. Seither schwebe ich über dem Boden und möchte noch eine ganze Weile nicht landen.»

Karl Rühmann: «Das Telefon klingelt zur Unzeit, wie immer, und dann ist es auch noch eine «unbekannte Nummer». Abnehmen oder wegdrücken? Man ist ein höflicher Mensch und wählt den grünen Knopf. Ohne viele Umschweife teilt mir eine freundliche Stimme mit, dass mein «Held» für den Schweizer Buchpreis nominiert worden sei. Ich muss mich erstmal setzen und dann nach Worten suchen, die auch nur einigermassen zu meinen Gefühlen passen. Das ist schwierig. Ein einfaches «Danke» trifft es nicht, ein Freudeschrei eher, doch dafür habe ich mich zu gut im Griff. Leider. Ich murmle etwas, wahrscheinlich sage ich «wunderbar» und «unglaublich» und «Freude», dann bin ich wieder mit der Nachricht allein. Seither schwebe ich über dem Boden und möchte noch eine ganze Weile nicht landen.» PS Auch Anna Stern meldete sich per Mail und schrieb, sie wolle jenen Moment für sich behalten. Respekt!

PS Auch Anna Stern meldete sich per Mail und schrieb, sie wolle jenen Moment für sich behalten. Respekt!

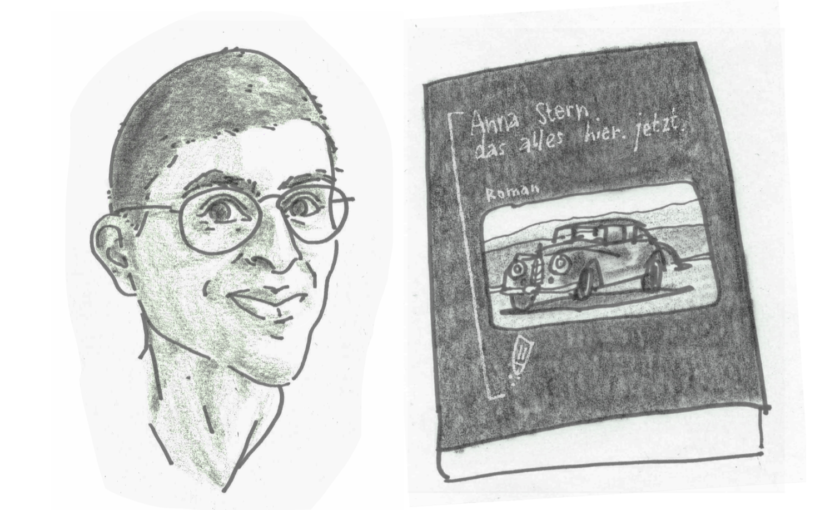

Aber Anna Stern springt formal noch mehr aus der Spur. Ausser den Namen ist nichts gross geschrieben, nicht einmal Satzanfänge. Vielleicht weil Namen das einzig Konstante sind, an das man sich halten kann. Und neben Ananke und dem Erzähler Ichor sind alle Namen so gewählt, dass sie seltsam androgyn erscheinen, geschlechtslos, als ob die Autorin Gefühle und die Art des Erinnerns von geschlechtspezifischen Vorstellungen abkoppeln möchte.

Aber Anna Stern springt formal noch mehr aus der Spur. Ausser den Namen ist nichts gross geschrieben, nicht einmal Satzanfänge. Vielleicht weil Namen das einzig Konstante sind, an das man sich halten kann. Und neben Ananke und dem Erzähler Ichor sind alle Namen so gewählt, dass sie seltsam androgyn erscheinen, geschlechtslos, als ob die Autorin Gefühle und die Art des Erinnerns von geschlechtspezifischen Vorstellungen abkoppeln möchte. Anna Stern, geboren 1990 in Rorschach, schreibt und doktoriert in Zürich.»das alles hier, jetzt.» Zuvor erschienen «Wild wie die Wellen des Meeres» (2019, Roman, Salis), beim Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt 2018 mit dem 3sat-Preis ausgezeichnet, «Beim Auftauchen der Himmel» (2017, Erzählungen, lectorbooks), «Der Gutachter» (2016, Roman, Salis) und «Schneestill» (2014, Roman, Salis). Anna Stern ist Förderpreisträgerin der St. Gallischen Kulturstiftung. 2019 zeichnete die Stadt Zürich ihr literarisches Werk aus.

Anna Stern, geboren 1990 in Rorschach, schreibt und doktoriert in Zürich.»das alles hier, jetzt.» Zuvor erschienen «Wild wie die Wellen des Meeres» (2019, Roman, Salis), beim Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt 2018 mit dem 3sat-Preis ausgezeichnet, «Beim Auftauchen der Himmel» (2017, Erzählungen, lectorbooks), «Der Gutachter» (2016, Roman, Salis) und «Schneestill» (2014, Roman, Salis). Anna Stern ist Förderpreisträgerin der St. Gallischen Kulturstiftung. 2019 zeichnete die Stadt Zürich ihr literarisches Werk aus.

Charles Lewinsky, 1946 in Zürich geboren, ist seit 1980 freier Schriftsteller. International berühmt wurde er mit seinem Roman «Melnitz». Er gewann zahlreiche Preise, darunter den französischen Prix du meilleur livre étranger. Sein jüngster Roman «Der Halbbart» hat es auf die Shortlist des Deutschen und auf die Shortlist des Schweizer Buchpreises geschafft. Sein Werk erscheint in 14 Sprachen. Charles Lewinsky lebt im Sommer in Vereux (Frankreich) und im Winter in Zürich.

Charles Lewinsky, 1946 in Zürich geboren, ist seit 1980 freier Schriftsteller. International berühmt wurde er mit seinem Roman «Melnitz». Er gewann zahlreiche Preise, darunter den französischen Prix du meilleur livre étranger. Sein jüngster Roman «Der Halbbart» hat es auf die Shortlist des Deutschen und auf die Shortlist des Schweizer Buchpreises geschafft. Sein Werk erscheint in 14 Sprachen. Charles Lewinsky lebt im Sommer in Vereux (Frankreich) und im Winter in Zürich.