Es wäre alles da für ein perfektes Familienidyll; Chris arbeitet zuhause, Antonia bald schwanger, Timon ein hübsches, gesundes Kind. Aber Idyllen existieren nicht. Chris setzt sich ab, zuerst phasenweise, dann endgültig. Antonia fühlt sich allein gelassen, einsam, überfordert. Timon und Antonia, ein Doppelgestirn, ein Doppelplanet, durch Familienbande aneinander gekoppelt, durch wachsende Zentrifugalkraft auf Konfrontation mit all jenen Gestirnen, die sich auf ewig gleichen Bahnen befinden.

«Balg» ist ein Schimpfwort. Abgezogenes Fell, ein freches Kind. Aber wer ist schon der, der er sein könnte. Timon ist genauso das Resultat von vielem, wie seine Mutter Antonia, wie seine Grossmutter Lydia. Da war ein kleines Kind, das durch Mark und Bein schrie. Ein kleiner Junge, der biss und schlug. Ein Schuljunge, mit dem keine Lehrkraft klarkommen wollte oder konnte. Timon, zuerst von seiner Mutter eingesperrt, damit diese Luft bekommt, dann ausgesperrt, weil die Mutter keine Luft mehr bekommt, wird zum Kometen, der sich auf unberechenbarer Bahn mit langem Schweif durch ein verkorkstes Leben bahnt.

Irgendwann lernt Antonia einen neuen Mann kennen, einen, der mit ihr zusammenleben will, aber nicht mit dem unberechenbaren Balg, mit Timon, der sich allen und allem entzieht. Aber statt ihren Sohn mitzunehmen, botet Antonio, der neue Mann, ihn aus, nimmt ihm das Wenige, das Timon von seinem Vater, den er manchmal am Wochenende sieht und auch längst in einer neuen Familie lebt, geschenkt bekommt. Antonia weiss oft nicht, wie ihr geschieht, ist genauso Opfer ihrer Reflexe und Reaktionen wie ihr ausser Rand und Band geratener Sohn.

Im gleichen Dorf lebt Valentin der Postbote. Vor Jahren war es der Dorflehrer,  irgendwann suspendiert und im Dorf hängen geblieben, mit einem Makel. Antonia war als Schülerin die Freundin seiner einzigen Tochter, jener Tochter, die er nie mehr sah, von der er nichts weiss, seit sie ihn zusammen mit seiner Frau verliess. Antonia macht Valentin für eine Katastrophe in der Vergangenheit verantwortlich, die nicht nur ihn selbst, sondern auch sie aus der Bahn geworfen hatte, aus der Kindheit rausgerissen, entwurzelt. Und ausgerechnet mit ihm, mit Valentin, dem alt gewordenen Sonderling, den man im Dorf wie etwas Übriggebliebenes behandelt, freundet sich Timon an. Gegen den Willen seiner Mutter.

irgendwann suspendiert und im Dorf hängen geblieben, mit einem Makel. Antonia war als Schülerin die Freundin seiner einzigen Tochter, jener Tochter, die er nie mehr sah, von der er nichts weiss, seit sie ihn zusammen mit seiner Frau verliess. Antonia macht Valentin für eine Katastrophe in der Vergangenheit verantwortlich, die nicht nur ihn selbst, sondern auch sie aus der Bahn geworfen hatte, aus der Kindheit rausgerissen, entwurzelt. Und ausgerechnet mit ihm, mit Valentin, dem alt gewordenen Sonderling, den man im Dorf wie etwas Übriggebliebenes behandelt, freundet sich Timon an. Gegen den Willen seiner Mutter.

Timon entgleitet. Allen. Selbst Valentin, der ihn im Garten, bei seinen Tieren oder auch an seinem Tisch gewähren lässt, der ihm den einzigen Ort gibt, an der er sich nicht in die Enge getrieben fühlt, ist von den verqueren Wahrnehmungen einer Dorfgemeinschaft nicht gefeit. Einmal ins schlechte Licht getaucht – immer empfänglich wie elektromagnetisch aufgeladenes Textil.

Alle sind sie einsam. Alle irgendwie verloren, eingeschlossen, ausgeschlossen.

Eine der vielen Qualitäten des Romans ist Tabea Steiners Zurückhaltung, bei aller Katastrophe das Maximum nicht ausgeschöpft zu haben. Es geht der Autorin weder um die Katastrophe, noch um ein Soziogramm eines vermeintlichen Dorfidylls. Tabea Steiner begleitet mit überzeugendem Feingefühl, erzählt die Geschichte aus mehrfacher Perspektive, stülpt das Innere ihrer Protagonisten nicht gegen Aussen. Sie alle sind Opfer ihrer Geschichte. Eine andere Qualität dieses Romans sind all die Halbschatten, die nicht ausgeleuchtet sind, das bloss Angedeutete, das dem Leser überlassen ist, das aber gleichsam mitschwingt und dem Buch, dem Erzählten Raum gibt. Und nicht zuletzt ist es die unaufgeregte, sorgfältige Art des Erzählens, einer Sprache, die sich nicht nur inhaltlich behutsam nähert, sondern in ihrem Ausdruck.

Ein Interview mit Tabea Steiner:

Du engagierst dich seit Jahren für die Literatur, sei es als Leiterin des Literaturfestivals in Thun, als Moderatorin in Bern, Thun und St. Gallen, als Literaturvermittlerin im wahrsten Sinne des Wortes. Und nun dein erster Roman, dein Debüt bei einem Verlag, der es in den letzten Jahren formidabel schaffte, sich mit CH-Spitzentiteln zu empfehlen. Ist es ein Ankommen, ein Beweis oder Resultat übermässiger Anstrengung?

Es fühlt sich für mich am ehesten nach Ankommen an. Auf jeden Fall ist es ja so, dass ich mich schon immer nicht „nur» mit Texten anderer befasst habe, sondern auch selber geschrieben habe. Damit jetzt rauszugehen und der Öffentlichkeit diese andere Rolle gewissermassen zu präsentieren, heisst natürlich auch, dass ich mich nicht mehr hinter den Büchern anderer „verstecken“ kann, von denen ich weiss, dass sie gut sind. Beim eigenen Text ist man da ja sehr viel unsicherer, und trotzdem freue ich mich, dass das Buch jetzt da ist.

„Balg“ ist ein sehr intimer Roman, dessen Konstruktion sich scheinbar weit weg von deiner eigenen Biographie ansiedelt, ausser vielleicht, dass sich die Geschichte irgendwo in der Ostschweiz, in einem Dorf unweit des Bodensees verorten lässt. Was dir ausgezeichnet gelang, ist aber genau jene unmittelbare Intimität, die das Buch, dein Roman, dein Debüt so sehr überzeugen lässt. Eine Nähe, die nie entblössend wirkt. Wie sehr musstest du dich darum bemühen?

Ich habe eine lange Zeit mit diesen Figuren verbracht, sie, als sie da waren, genau studiert, nachgedacht, wie sie sind, was sie denken, sagen und wie sie handeln und warum. Sie sind mir auch sehr nahe gegangen, und es war mir gleichzeitig wichtig, selber auch immer ein wenig Verständnis für sie aufzubringen. Und das war zuweilen durchaus sehr anstrengend.

Alle Protagonisten in deinem Roman sind Verlorene? Wie sehr liegt in einer Zeit der totalen Vernetzung genau in diesem Gefühl eine der Untiefen unserer Gesellschaft?

Sind sie Verlorene? Ich denke eher, dass sie aus unterschiedlichsten Gründen keinen oder nur einen unzulänglichen Zugang zu ihrer Sprache haben, und deswegen auch nicht imstand sind, die anderen zu verstehen.

Auf jeden Fall schaffen sie es nicht, eine gemeinsame Sprache für ein Problem zu finden, das sie alle betrifft. Sie sehen es zwar alle, wenn auch auf unterschiedliche Weise, sind aber nicht imstand, darüber auch nur einen sprachlichen Konsens zu finden. Und hier setzt etwas für mich sehr Wichtiges ein: dass nämlich die Sprache politisch ist, weil wir uns darüber einigen müssen, was sie bedeutet. Es ist schwierig, sich zu unterhalten, wenn man keine gemeinsame Sprache hat – und ich glaube, dass man die Folgen davon auf Social Media, aber mehr und mehr auch im Alltag, beobachten kann, wenn Sprache in einer zunehmend verletzenden Art und Weise verwendet wird, ohne sich darum zu kümmern, dass die Sprache eben allen gehört. Niemand hat sie für sich allein, und das wäre gut so, wenn.

Gegen Schluss deines Romans lässt du Lydia, die Mutter Antonias sagen, die vieles spürt, was sie sich nicht zu sagen traut: „Man muss eben mit den Leuten reden, nicht immer nur über sie.“ Dieser Satz ist eines der Themen, die sich durch dein Buch ziehen. Und trotzdem bleibt die Einsicht, dass nicht über alles geredet werden kann. Wo liegt die Grenze zwischen befreiendem Reden und zerfleischendem Zerreden?

Das ist eine sehr schwierige Frage, aber nicht nur literarisch. Jeder Mensch geht wieder ganz anders um mit Dingen, manche wollen darüber reden, andere wieder können nicht. Ich glaube nicht, dass ich diese Frage je wirklich werde beantworten können, wünsche mir aber, dass mehr darüber nachgedacht und gesprochen und geschrieben wird.

In deinem Roman steckt ein ungeheures Potenzial an Katastrophen. Einige hast du geschehen lassen, vielem bist du mit Absicht ausgewichen, hast der Versuchung von allzu beabsichtigter Plottverdichtung widerstanden. So wie das Leben nur in Ausnahmefällen das Maximum an Katastrophe zulässt. Zum Glück. Wie sehr musstet du gegen Versuchung ankämpfen?

Ich musste, wie oben angedeutet, eher gegen die Versuchung kämpfen, den Figuren doch das eine und andere zu ersparen, sie freundlicher erscheinen zu lassen, sympathischer. Aber dann wäre es eine andere Geschichte geworden, und so bin ich streng mit mit und manchmal ein bisschen hart zu den Figuren gewesen.

Ein beeindruckendes Debüt von einer Autorin, von der ich nichts anderes erwartet hätte!

Tabea Steiner, Jahrgang 1981, ist auf einem Bauernhof in der Nähe des Bodensees aufgewachsen und hat Germanistik und Geschichte studiert. Sie hat das Thuner Literaturfestival initiiert, ist Mitorganisatorin des Berner Lesefestes Aprillen und Mitglied der Jury der Schweizer Literaturpreise. 2011 hat sie an der Autorenwerkstatt des Literarischen Colloquiums Berlin teilgenommen. Tabea Steiner lebt in Zürich.

Tabea Steiner, Jahrgang 1981, ist auf einem Bauernhof in der Nähe des Bodensees aufgewachsen und hat Germanistik und Geschichte studiert. Sie hat das Thuner Literaturfestival initiiert, ist Mitorganisatorin des Berner Lesefestes Aprillen und Mitglied der Jury der Schweizer Literaturpreise. 2011 hat sie an der Autorenwerkstatt des Literarischen Colloquiums Berlin teilgenommen. Tabea Steiner lebt in Zürich.

Beitragsbild © Sandra Kottonau

Ich wollte tatsächlich «die Extreme aneinander austesten», wie Sie observiert haben. Nach und nach lernte ich, Jan und Wil zu lieben, natürlich weil sie beide einen Teil meiner Persönlichkeit repräsentieren: ein innerer Kampf zwischen ‹wer ich bin›, und ‹wer ich sein möchte›.

Ich wollte tatsächlich «die Extreme aneinander austesten», wie Sie observiert haben. Nach und nach lernte ich, Jan und Wil zu lieben, natürlich weil sie beide einen Teil meiner Persönlichkeit repräsentieren: ein innerer Kampf zwischen ‹wer ich bin›, und ‹wer ich sein möchte›. Mathijs Deen, geboren 1962, ist Schriftsteller und Radioproduzent. Zu den von ihm veröffentlichten Büchern zählen Romane, Kolumnensammlungen und ein Band mit Kurzgeschichten. Unter den Menschen erschien erstmals 1997 und wurde 2016 in einer überarbeiteten Fassung als Wiederentdeckung gefeiert, in deren Zug auch die Filmrechte verkauft wurden.

Mathijs Deen, geboren 1962, ist Schriftsteller und Radioproduzent. Zu den von ihm veröffentlichten Büchern zählen Romane, Kolumnensammlungen und ein Band mit Kurzgeschichten. Unter den Menschen erschien erstmals 1997 und wurde 2016 in einer überarbeiteten Fassung als Wiederentdeckung gefeiert, in deren Zug auch die Filmrechte verkauft wurden.

Jenny ist kein Kind mehr. Aber auch von niemandem der Erwachsenen ernst genommen. Im Dorf lebt niemand mit Kindern, ausser die Neuen in einem der Reiheneinfamilienhäuser, die sich aber nie zeigen. Da ist nur Maik, fünf unendlich lange Jahre älter, das Tor zu einer Welt, auf die Jenny aufspringen will, einer Welt, vor der sich Maik fürchtet. Es wird eine Freundschaft, die in den Augen der Erwachsenen keine sein darf. Welcher 17jährige gibt sich schon ohne Absichten mit einer 12jährigen ab. Aber genau das will Maik. Maik hat keine Absichten, gar keine, hängt in seinem Leben, zwischen nichts und den vorwurfsvollen Kommentaren seiner Mutter. Sie beide, Jenny und Maik, entfliehen dem, was an ihnen klebt, einem Leben, das sie nicht teilen möchten.

Jenny ist kein Kind mehr. Aber auch von niemandem der Erwachsenen ernst genommen. Im Dorf lebt niemand mit Kindern, ausser die Neuen in einem der Reiheneinfamilienhäuser, die sich aber nie zeigen. Da ist nur Maik, fünf unendlich lange Jahre älter, das Tor zu einer Welt, auf die Jenny aufspringen will, einer Welt, vor der sich Maik fürchtet. Es wird eine Freundschaft, die in den Augen der Erwachsenen keine sein darf. Welcher 17jährige gibt sich schon ohne Absichten mit einer 12jährigen ab. Aber genau das will Maik. Maik hat keine Absichten, gar keine, hängt in seinem Leben, zwischen nichts und den vorwurfsvollen Kommentaren seiner Mutter. Sie beide, Jenny und Maik, entfliehen dem, was an ihnen klebt, einem Leben, das sie nicht teilen möchten.

Sonder: Schon in einer frühen Phase des gezielten Materialsammelns wurde deutlich, dass die inhaltlichen Ideen, die ich in dem Buch unterbringen wollte, sehr vielgestaltig sein würden. Gleichzeitig schwebte mir vor, mich unterschiedlicher Formen der Sprache zu bedienen. Vor diesem Hintergrund hielt ich es für notwendig, irgendwie etwas Durchgängiges, ein verbindendes, Zusammenhalt stiftendes Element einzuführen. Da lag dann der Gedanke an eine zentrale Figur, in deren einheitlichen Lebenswelt sich all das gebündelt findet, nahe. Damit war der Protagonist W. geboren und mit ihm der Entscheid für die Gattung Roman getroffen.

Sonder: Schon in einer frühen Phase des gezielten Materialsammelns wurde deutlich, dass die inhaltlichen Ideen, die ich in dem Buch unterbringen wollte, sehr vielgestaltig sein würden. Gleichzeitig schwebte mir vor, mich unterschiedlicher Formen der Sprache zu bedienen. Vor diesem Hintergrund hielt ich es für notwendig, irgendwie etwas Durchgängiges, ein verbindendes, Zusammenhalt stiftendes Element einzuführen. Da lag dann der Gedanke an eine zentrale Figur, in deren einheitlichen Lebenswelt sich all das gebündelt findet, nahe. Damit war der Protagonist W. geboren und mit ihm der Entscheid für die Gattung Roman getroffen. Daniel Sonder studierte Psychologie und Philosophie in Zürich, war anschließend viele Jahre in der Sofwareentwicklung tätig aber das Schreiben habe ihn „mehr oder weniger im Verborgenen schon lange beschäftigt“. Nun tritt der Vater von drei erwachsenen Töchtern mit Wohnsitz in Meilen am Zürichsee mit seinem Roman „Der Schönschreiber“ zum ersten Mal auf die Bühne des Literaturbetriebes.

Daniel Sonder studierte Psychologie und Philosophie in Zürich, war anschließend viele Jahre in der Sofwareentwicklung tätig aber das Schreiben habe ihn „mehr oder weniger im Verborgenen schon lange beschäftigt“. Nun tritt der Vater von drei erwachsenen Töchtern mit Wohnsitz in Meilen am Zürichsee mit seinem Roman „Der Schönschreiber“ zum ersten Mal auf die Bühne des Literaturbetriebes.

Selbst der Verlag Volant & Quist spielt mit dem Entsetzen der Literaturkritikerin Elke Heidenreich auf deinen Roman und setzt den Satz „Wenn das die neue Generation ist, dann Gnade uns Gott“ auf den Buchdeckel deines Gedichtbands. Wie viel Provokation ist Programm?

Selbst der Verlag Volant & Quist spielt mit dem Entsetzen der Literaturkritikerin Elke Heidenreich auf deinen Roman und setzt den Satz „Wenn das die neue Generation ist, dann Gnade uns Gott“ auf den Buchdeckel deines Gedichtbands. Wie viel Provokation ist Programm? Michelle Steinbeck, geboren 1990 in Lenzburg, aufgewachsen in Zürich, lebt in Basel. Sie ist leitende Redaktorin der Fabrikzeitung, Kuratorin von Babelsprech.International und Studentin der Philosophie und Soziologie. Sie schreibt Geschichten, Gedichte und Stücke, Kolumnen und Reportagen. Ihr Debütroman «Mein Vater war ein Mann an Land und im Wasser ein Walfisch» erschien 2016 im Lenos Verlag und war nominiert für den Deutschen sowie den Schweizer Buchpreis. Ihre literarischen wie journalistischen Texte werden in verschiedene Sprachen übersetzt.

Michelle Steinbeck, geboren 1990 in Lenzburg, aufgewachsen in Zürich, lebt in Basel. Sie ist leitende Redaktorin der Fabrikzeitung, Kuratorin von Babelsprech.International und Studentin der Philosophie und Soziologie. Sie schreibt Geschichten, Gedichte und Stücke, Kolumnen und Reportagen. Ihr Debütroman «Mein Vater war ein Mann an Land und im Wasser ein Walfisch» erschien 2016 im Lenos Verlag und war nominiert für den Deutschen sowie den Schweizer Buchpreis. Ihre literarischen wie journalistischen Texte werden in verschiedene Sprachen übersetzt.

aus: Demnach habe der Abwurf der Atombomben über Hiroshima und Nagasaki die existenziellen Bedingungen auf der Erde grundlegend verändert. Leben und Tod, die bisherigen Dimensionen und Koordinaten: Alles wurde mit den Abwürfen durcheinandergewirbelt und vernichtet. Sogar der Tod, der bisher Teil einer Einheit von Werden und Vergehen, Sein oder Nichtsein gewesen ist, wurde pulverisiert. Die Bomben löschten alles aus, die Umwelt, die Mitmenschen, die Geschichte, als hätte es das alles nie gegeben. Eine neue Grösse entstand: das Nichts. Das vom Menschen erschaffene, jedoch von keiner Wissenschaft, Philosophie, Dichtung oder Religion prognostizierte Nichts.

aus: Demnach habe der Abwurf der Atombomben über Hiroshima und Nagasaki die existenziellen Bedingungen auf der Erde grundlegend verändert. Leben und Tod, die bisherigen Dimensionen und Koordinaten: Alles wurde mit den Abwürfen durcheinandergewirbelt und vernichtet. Sogar der Tod, der bisher Teil einer Einheit von Werden und Vergehen, Sein oder Nichtsein gewesen ist, wurde pulverisiert. Die Bomben löschten alles aus, die Umwelt, die Mitmenschen, die Geschichte, als hätte es das alles nie gegeben. Eine neue Grösse entstand: das Nichts. Das vom Menschen erschaffene, jedoch von keiner Wissenschaft, Philosophie, Dichtung oder Religion prognostizierte Nichts.

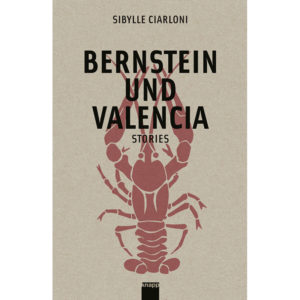

Ciarloni: Es sind beide. Vielleicht zuerst die Umstände, denn sie bringen mich irgendwohin im Leben und dort treffe ich auf Menschen. Zusammen gestalten wir wiederum die Umstände oder ich habe überhaupt nichts zu schaffen mit ihnen, sondern sehe sie bloß oder höre sie reden. Der Rest ist meine Art, auf die Welt und die Menschen zu schauen. Dann entstehen Gedanken, dann entstehen Geschichten.

Ciarloni: Es sind beide. Vielleicht zuerst die Umstände, denn sie bringen mich irgendwohin im Leben und dort treffe ich auf Menschen. Zusammen gestalten wir wiederum die Umstände oder ich habe überhaupt nichts zu schaffen mit ihnen, sondern sehe sie bloß oder höre sie reden. Der Rest ist meine Art, auf die Welt und die Menschen zu schauen. Dann entstehen Gedanken, dann entstehen Geschichten.

Alfred von Ärmel ist ein Einsamer. War es schon als Kind, ohne Freunde in der Schule, ohne Liebe in der Familie, ohne Wirkung auf das weibliche Geschlecht, ohne Kraft, sich endlich als der Held zu zeigen, der er eigentlich sein möchte. Alfred ist ein aus der Zeit Gefallener, ein Überbleibsel aus der grossbürgerlichen Kultur des 19. Jahrhunderts, mit Etikett und überheblicher Nobles im 21. Jahrhundert gestrandet. Auf der letzten Seite des Romans lässt Lukas Linder ihn sagen: «Ich war eine Witzfigur, eine Karikatur. Ich war der Letzte meiner Art.» Ein Don Quichot, ein Münchhausen, ein Ritter der traurigen Gestalt.

Alfred von Ärmel ist ein Einsamer. War es schon als Kind, ohne Freunde in der Schule, ohne Liebe in der Familie, ohne Wirkung auf das weibliche Geschlecht, ohne Kraft, sich endlich als der Held zu zeigen, der er eigentlich sein möchte. Alfred ist ein aus der Zeit Gefallener, ein Überbleibsel aus der grossbürgerlichen Kultur des 19. Jahrhunderts, mit Etikett und überheblicher Nobles im 21. Jahrhundert gestrandet. Auf der letzten Seite des Romans lässt Lukas Linder ihn sagen: «Ich war eine Witzfigur, eine Karikatur. Ich war der Letzte meiner Art.» Ein Don Quichot, ein Münchhausen, ein Ritter der traurigen Gestalt. Lukas Linder, geboren 1984 im Kanton Zürich, studierte Germanistik und Philosophie in Basel. Er ist Dramatiker, schrieb unter anderem für das Theater Basel und wurde mit mehreren Preisen, darunter dem Kleist-Förderpreis und dem Publikumspreis des Heidelberger Stückemarkts, ausgezeichnet. »Der Letzte meiner Art« ist sein Romandebüt.

Lukas Linder, geboren 1984 im Kanton Zürich, studierte Germanistik und Philosophie in Basel. Er ist Dramatiker, schrieb unter anderem für das Theater Basel und wurde mit mehreren Preisen, darunter dem Kleist-Förderpreis und dem Publikumspreis des Heidelberger Stückemarkts, ausgezeichnet. »Der Letzte meiner Art« ist sein Romandebüt.

Gabrielle Alioth verknüpft die drei Erzählebenen kunstvoll, spürt nach und zeichnet mit wagen Strichen. Das Leben ist eine Reise. Gallus machte sich damals mit seinen Gefährten um Columbanus auf eine Reise ins Ungewisse, eine Reise an die Grenzen des Möglichen, an den Rand des sicheren Lebens, weg von aller Geborgenheit, weg von aller Gewissheit. Gabrielle Alioth zeichnet weniger ein Leben nach, als das, was aus den Konsequenzen einer Entscheidung entsteht. In «Gallus, der Fremde» bleibt Gallus fremd. Und das ist gut so, denn das wenige, dass aus gesicherten Quellen überliefert wäre, reicht nicht für eine Nacherzählung seines Lebens. Aber der Mann von der grossen Insel im Norden hat etwas mitgebracht, etwas bewirkt. Geblieben ist eine Stadt, die seinen Namen trägt, ein weltbekanntes Kloster – und ein rätselhafter Name.

Gabrielle Alioth verknüpft die drei Erzählebenen kunstvoll, spürt nach und zeichnet mit wagen Strichen. Das Leben ist eine Reise. Gallus machte sich damals mit seinen Gefährten um Columbanus auf eine Reise ins Ungewisse, eine Reise an die Grenzen des Möglichen, an den Rand des sicheren Lebens, weg von aller Geborgenheit, weg von aller Gewissheit. Gabrielle Alioth zeichnet weniger ein Leben nach, als das, was aus den Konsequenzen einer Entscheidung entsteht. In «Gallus, der Fremde» bleibt Gallus fremd. Und das ist gut so, denn das wenige, dass aus gesicherten Quellen überliefert wäre, reicht nicht für eine Nacherzählung seines Lebens. Aber der Mann von der grossen Insel im Norden hat etwas mitgebracht, etwas bewirkt. Geblieben ist eine Stadt, die seinen Namen trägt, ein weltbekanntes Kloster – und ein rätselhafter Name. Gabrielle Alioth, geboren 1955 in Basel, war als Konjunkturforscherin und Übersetzerin tätig, bevor sie sich dem Schreiben zuwandte. 1990 publizierte sie ihren ersten, preisgekrönten Roman «Der Narr». Es folgten zahlreiche weitere Romane, Kurzgeschichten, Essays sowie mehrere Reisebücher und Theaterstücke. Daneben ist sie journalistisch tätig und unterrichtet an der Hochschule Luzern. Seit 1984 lebt Gabrielle Alioth in Irland.

Gabrielle Alioth, geboren 1955 in Basel, war als Konjunkturforscherin und Übersetzerin tätig, bevor sie sich dem Schreiben zuwandte. 1990 publizierte sie ihren ersten, preisgekrönten Roman «Der Narr». Es folgten zahlreiche weitere Romane, Kurzgeschichten, Essays sowie mehrere Reisebücher und Theaterstücke. Daneben ist sie journalistisch tätig und unterrichtet an der Hochschule Luzern. Seit 1984 lebt Gabrielle Alioth in Irland.

diesmal ohne äussere Flucht, dafür umso mehr mit einer inneren.

diesmal ohne äussere Flucht, dafür umso mehr mit einer inneren.