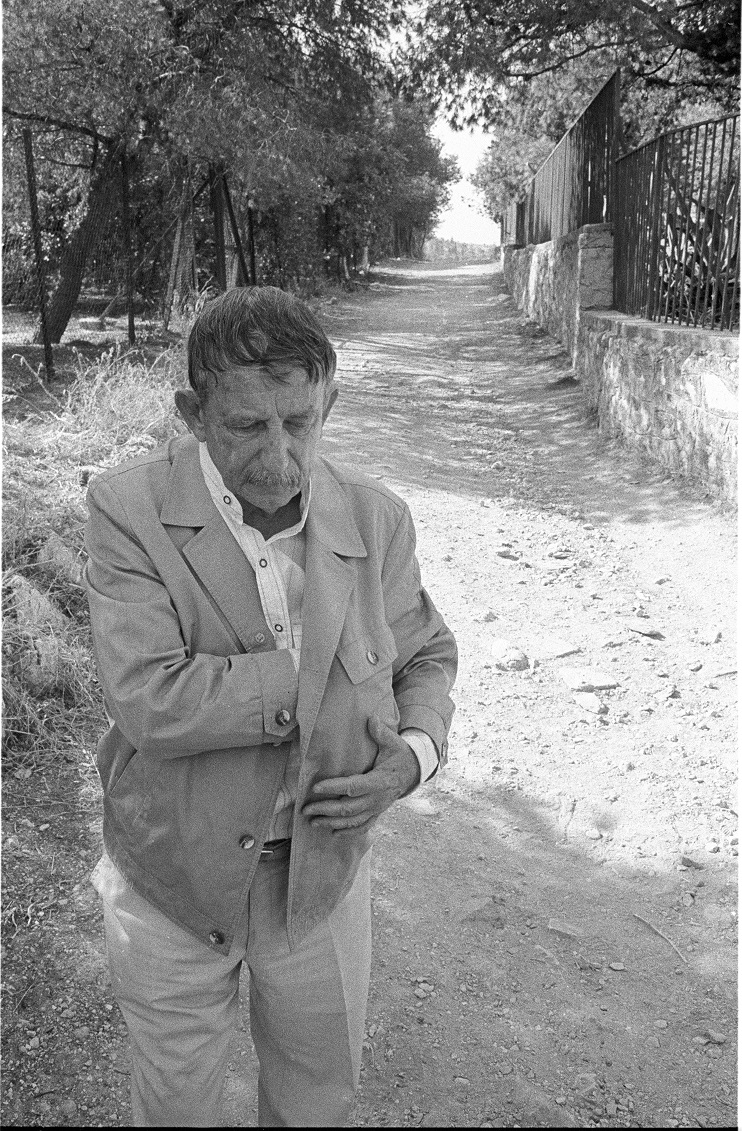

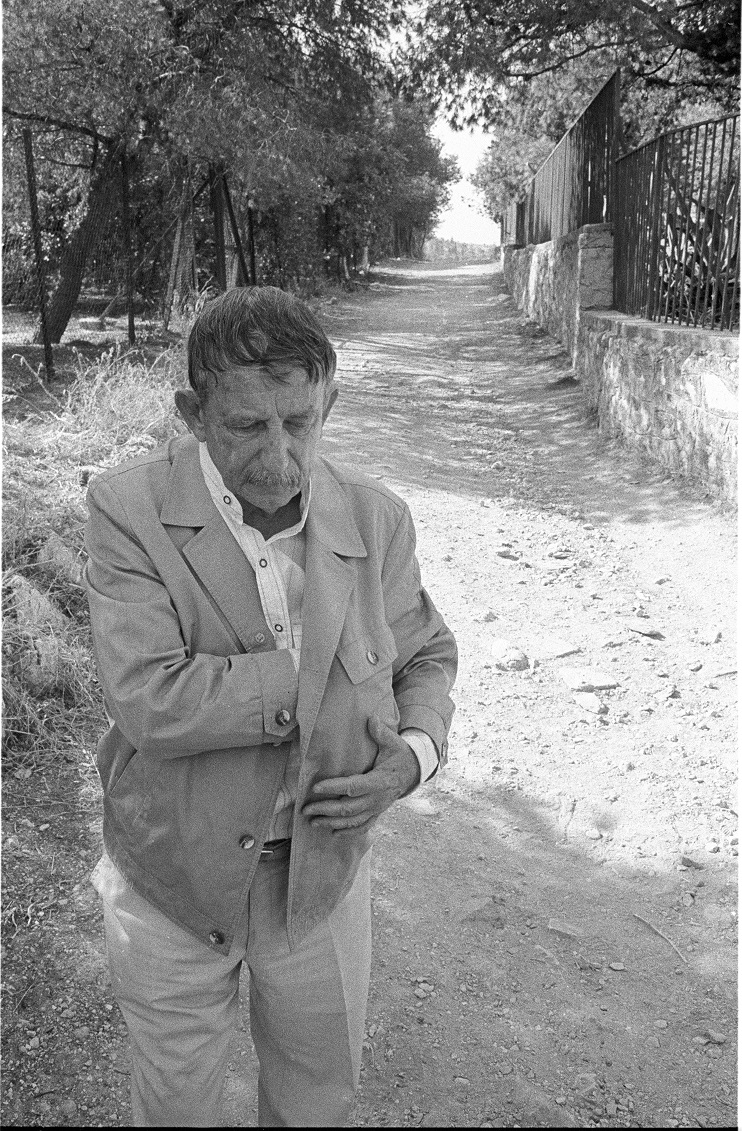

„Meine schriftstellerische Laufbahn begann mit einer Frage und endet mit derselben Frage wie am Anfang: Ob es wirklich auf dieser Welt einen Ort gibt für die Geplagten, die Armen, die Aussenseiter und armen Teufel?“ Tatsächlich dreht sich für den griechischen Lyriker Iason Depountis (1919-2008) alles um diese eine Frage, und er hat sie im Laufe seines schriftstellerischen Lebens variantenreich beantwortet.

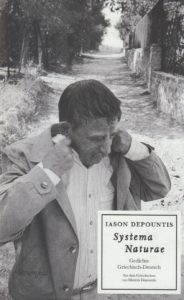

In seinem Hauptwerk „Systema Naturae“ sucht er nach dem Zusammenhang zwischen Dichtung, Wirklichkeit und Wissenschaft, kombiniert Buchstaben, Formeln und Zahlen und reizt diese Kombination in so manch einem Poem aus bis an die Grenzen der Verständlichkeit. Ist die Hermetik seiner Lyrik womöglich der griechischen Diktatur geschuldet? Im Jahr 1969 setzte er zusammen mit 17 Schriftstellern seine Unterschrift unter eine Charta, die sich gegen Zensur verwehrte, kurz darauf floh er über England, Frankreich und gelangte in die Schweiz, wo er im Kinderdorf Pestalozzi Trogen 13 Jahre lang das griechische Haus leitete. Sein Sohn Dimitris Depountis übertrug das Werk des Vaters ins Deutsche, ihn fragte ich nach den Überlegungen, Abrechnungen und Ermahnungen des Iason Depountis`.

Leiser Beobachter, Sehn-Süchtiger und humorvoller Melancholiker – er selbst nannte sich „Bürger des Planeten“ und „Der aus dem Meer Geborene“. Welche dieser Bezeichnungen trifft wohl am ehesten auf Iason Depountis zu, frage ich Dich nicht als Sohn, sondern als Literaturwissenschaftler. Was hat ihn umgetrieben – im Leben und in der Literatur?

Eines seiner letzten Bücher veröffentlichte Iason Depountis unter dem Pseudonym „Odysseas Okeanos“. Das poetologische Essay trägt den Titel „Das Meer im TV“, der erste Satz darin lautet: „Dort liegt mein ganzer Reichtum, verstreut vor mir, am Horizont“. Bei jedem anderen Autor wäre ein Pseudonym wie „Odysseus Ozean“ wohl eine Anmassung, bei Depountis nicht: Fast die Hälfte seiner gut zwei Dutzend Werke hat unmittelbar mit dem Meer zu tun. Darunter fallen so unterschiedliche Texte wie solche über die Schwarmbildung von Fischen, in deren Verhalten er ähnliche Prinzipien wirken sah wie bei der Produktion von Sprache. Oder Gedichte über den Freiheitskampf auf den Inseln der Ägäis. Und zu erwähnen wären etwa Essays über ein angeblich unsterbliches prähistorisches Wesen Namens „Antixoos“, das im Meeresgrund gelebt haben soll und seinem Wesen nach einem Poeten gleichkam. Als einen „Bürger des Planeten“ bezeichnete er sich erst in den späten Jahren, als er von einer quasi universellen Warte aus auf das Leben blickte und sich in seiner Dichtung vermehrt der Mathematik und der Astronomie zuwandte. Beide Angaben zu seinem Ursprung (er vermied praktisch jede andere) verweisen natürlich auf die anti-regionalistische, anti-nationalistische Haltung, die ihn zeitlebens auszeichnete: Alle Menschen besassen ihm zufolge dieselbe, sie verbindende Herkunft.

Manche Gedichte sind nicht einfach zugänglich, was u.a. an der Kombination von Buchstaben, Ziffern und mathematischen Formeln liegt. Iason Depountis besuchte während seiner Zeit in Trogen mathematische Vorlesungen an der ETH Zürich, was faszinierte ihn daran? Und warum hat er Verquickung von Dichtung und Wissenschaft zu seinem lyrischen Prinzip erhoben?

In der Mathematik sah er so etwas wie die „verlorene Vernunft“ der Poesie, also das, was der zeitgenössischen Dichtung seiner Meinung nach fehlte, um Zusammenhänge als relevant zu erkennen und zu erschliessen: Wort und Zahl, Wissenschaft und Poesie bildeten für ihn ursprünglich eine Einheit, die es wiederherzustellen galt, und er erhoffte sich einen Wandel für die Welt durch eine von der Dichtung ausgehende Erneuerung der Wissenschaften. Sicher hing sein Interesse an der Mathematik auch mit seiner Freundschaft mit dem Architekten und Musiker Iannis Xenakis zusammen, der mathematische Verfahren in seinen musikalischen Kompositionen umsetzte. Jedenfalls war Iason Depountis der Meinung, dass die bisherigen Formen der Dichtung das substanziell Neue, das das 20. Jahrhundert mit sich brachte, nicht wiederzugeben vermochten. Einen Spaziergang im Wald als eine romantische Fussreise in der Art des 19. Jahrhunderts darzustellen, wäre für ihn ein Graus gewesen, ähnlich anachronistisch wie der Sheriff im Wildwestfilm, der auf seine Armbanduhr schielt (lacht). Liebende unter heutigen Bedingungen spazieren in einem Quantenwald; sie werden durchdrungen von elektromagnetischen Strahlen, von Satelliten beobachtet und, aus Schaltzentralen abrufbar, von Computern erfasst.

Entsprechend experimentierte er und suchte beständig nach adäquaten Weisen, das Brandneue, das er in seiner Umwelt entdeckte, auszudrücken. Seine letzten Werke zeichnen sich durch eine enorme Vielgestaltigkeit aus, der die Suche nach einer Antwort zugrunde liegt, wie sich das mörderische Jahrhundert ausdrücken und vielleicht sogar auch überwinden liesse. Interessant ist hier nicht zuletzt seine Haltung gegenüber den neuen Technologien: Obwohl er auch ihre Gefahren beschrieb, sah er in diesen vorab eine Chance und entwickelte für seine Dichtung die Vorstellung einer Art kybernetischer Lyrik an der Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine.

Sein Hauptwerk „Systema Naturae“ erschien 1969 während der Militärdiktatur der Obristen erstmals als illegaler Druck. In den Jahren 1984 und 1998 wurde die Gedichtsammlung ergänzt und neu aufgelegt. Diese Lyrik ist radikal in ihrem Versuch, Wurzeln und Zusammenhänge und die Gefahr der totalen, menschengemachten Zerstörung zu ergründen. Ist Iason Depountis ein engagierter, politischer Lyriker, ein Mahner? Vor allem, wenn ich an diese Zeilen denke? „die Flüsse Europa, die verrotten / die Flüsse sie verrotten sie verrotten und verrotten / zu einem Zeitpunkt des Grauens & Verbrechens / deine Flüsse deine Dichter, Europa, sie verrotten.“

Du hast mich vorhin nach der Mathematik in der Dichtung des Iason Depountis gefragt: Bei aller „Mathematisierung“ und Experimentierfreude vor allem des späten Dichters darf man nicht vergessen, dass sein Werk ursprünglich ganz direkt aus dem antifaschistischen Widerstand der 1940er Jahre hervorging. Er begann nach eigenem Bekunden Gedichte zu schreiben, um die angefangenen Gespräche mit den gefallenen Genossen des grossen Widerstands fortzuführen. Auch wenn er später von seiner frühen Produktion Abstand nahm, tat er dies nur bezüglich ihres künstlerischen Werts und nicht etwa bezüglich ihres Inhalts oder seines Engagements. Im Gegenteil: Das gesamte Werk des Dichters ist im Grunde hochpolitisch und referiert vorab auf die Themen Krieg und Zerstörung. Das heisst, auch dann, wenn von anderem die Rede ist, ist dieses Andere trotzdem nur vor diesem Hintergrund in seinen eigentlichen Dimensionen zu begreifen.

In der „Systema Naturae“ nun breitet er in einer Art Gesamtschau menschlicher, aber auch tierischer Lebenswelt seine ganz eigene Sicht auf das 20. Jahrhundert  aus: Demnach habe der Abwurf der Atombomben über Hiroshima und Nagasaki die existenziellen Bedingungen auf der Erde grundlegend verändert. Leben und Tod, die bisherigen Dimensionen und Koordinaten: Alles wurde mit den Abwürfen durcheinandergewirbelt und vernichtet. Sogar der Tod, der bisher Teil einer Einheit von Werden und Vergehen, Sein oder Nichtsein gewesen ist, wurde pulverisiert. Die Bomben löschten alles aus, die Umwelt, die Mitmenschen, die Geschichte, als hätte es das alles nie gegeben. Eine neue Grösse entstand: das Nichts. Das vom Menschen erschaffene, jedoch von keiner Wissenschaft, Philosophie, Dichtung oder Religion prognostizierte Nichts.

aus: Demnach habe der Abwurf der Atombomben über Hiroshima und Nagasaki die existenziellen Bedingungen auf der Erde grundlegend verändert. Leben und Tod, die bisherigen Dimensionen und Koordinaten: Alles wurde mit den Abwürfen durcheinandergewirbelt und vernichtet. Sogar der Tod, der bisher Teil einer Einheit von Werden und Vergehen, Sein oder Nichtsein gewesen ist, wurde pulverisiert. Die Bomben löschten alles aus, die Umwelt, die Mitmenschen, die Geschichte, als hätte es das alles nie gegeben. Eine neue Grösse entstand: das Nichts. Das vom Menschen erschaffene, jedoch von keiner Wissenschaft, Philosophie, Dichtung oder Religion prognostizierte Nichts.

In den siebziger Jahren kam noch das Thema der allgemeinen Umweltzerstörung hinzu. Das Gedicht mit dem Titel „Schall & Töne“ über die Flüsse Europas, das aus jener Zeit stammt und aus dem du die obigen Verse zitiert hast, besitzt allerdings eine weitere Komponente als jene der Umweltkatastrophen – denn hier werden die kontaminierten Flüsse mit den europäischen Dichtern und Intellektuellen gleichsetzt. Die ehemaligen Vordenker der Aufklärung und „Fuhrhalter des Reichtums“ Europas „hüten jetzt Schlamm“, heisst es an anderer Stelle. Noch deutlicher wollte Iason Depountis seine Haltung gegenüber festgefahrenen lyrischen Traditionen wohl nicht ausdrücken.

Düster seien die Gedichte, schreiben einige Literaturkritiker, Zeilen wie „Vor uns klafft der Abgrund Erde, der Abgrund Mensch“ versprechen in der Tat wenig Hoffnung. Schrieb Iason Depountis gegen den Untergang der Menschheit an?

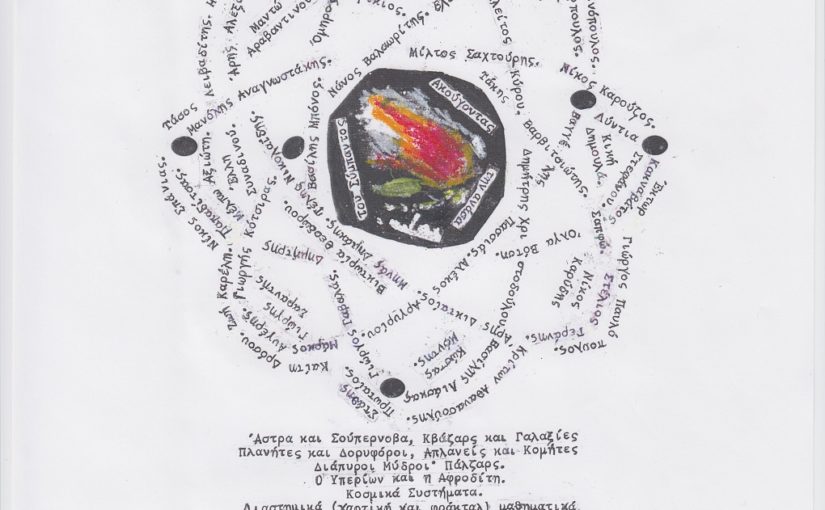

Ja, ich glaube tatsächlich, dass Iason Depountis zumindest zeitweise gegen den Untergang der Menschheit anschrieb. Die Art, wie er dies tat, war singulär: Gerade das Spätwerk weist trotz seiner wahrlich düsteren Thematiken eine überraschende Verspieltheit auf, der man bis in die kleinsten Details begegnen kann. Auf den Spuren des Ganzen – des ganzen Lebens, des ganzen Todes, der ganzen Welt – wandte sich sein Blick zuletzt vermehrt nach aussen, ins Universum. In der Schönheit der Sterne, in ihren Formationen, ihren Namen fand er möglicherweise etwas, wonach er zeitlebens gesucht hatte. Zugleich sprengten seine Manuskripte, die er nun „Metatexte“ nannte, allmählich den Rahmen von simplen Textträgern, glichen mehr Bildern und Kollagen, trugen zunehmend Züge von Gesamtkunstwerken.

Andererseits hat es in seinem Werk immer auch „leichtere“ Gedichte gegeben – zum Beispiel jene über einzelne Schweizer Ortschaften, die während der Zeit im Kinderdorf Pestalozzi in den Jahren 1969–1982 entstanden. Hier legte er eine Heiterkeit und Gelassenheit an den Tag, wie sie sich sonst nur bei einzelnen seiner Meeresschilderungen manifestierte. Zu erwähnen wäre da unter anderem das ganz und gar untypische Gedicht über das Dorf Trogen, in dem das Leid der Welt vor lauter Staunen über das Naturphänomen Nebel zumindest vordergründig vergessen zu gehen scheint. Oder ein Gedicht über das Nietzsche-Haus in Sils Maria, in dem der Dichter wie ein schelmischer Tourist den Tisch des Philosophen mitnimmt, um ihn auf den See Silvaplana zu stellen. Ich denke, dass Iason Depountis trotz der Düsterkeit der meisten seiner Werke immer wieder zu einer Musse finden konnte, die ihn regenerierte. Unter anderem auf seinen Spaziergängen in der Nähe des Zürcher Zoos, unweit des Grabs seines geliebten James Joyce.

«Die ruhelose Dichtung eines ruhelosen Geistes», schreibt der Literaturhistoriker Alexandros Argyriou. Nach seinem 75. Geburtstag pendelte Iason Depountis zwischen Zürich und Athen und veröffentlichte fast jährlich ein neues Buch. Was führte zu dieser Schaffensexplosion?

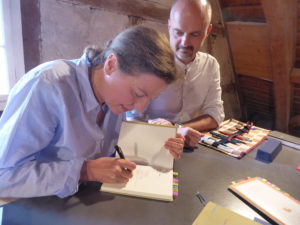

Tatsächlich veröffentlichte er in den letzten zehn Jahren seines Lebens ein Drittel seiner gesamten literarischen Produktion. Neben acht Büchern auch so manche Beiträge in Zeitungen, Literaturzeitschriften und so fort. Das hatte wohl mehrere Gründe. Zum einen war er Griechenland auch nach dem Sturz der Junta während vieler Jahre ferngeblieben, und es hatten sich in dieser Zeit sehr viel Stoff und viele Manuskripte angesammelt, die er erst jetzt publizieren konnte. Der wichtigste Grund war jedoch meiner Meinung nach die Bekanntschaft und Freundschaft mit dem knapp 40 Jahre jüngeren Verlegerpaar Kostas Kremmydas und Tzela Asprogeraka nach etwa 1995, die sich als eine der glücklichsten Fügungen im Leben von Iason Depountis erwies. Kremmydas und Asprogeraka, die den Verlag und die renommierte Literaturzeitschrift „Mandragoras“ leiten und ein ganzes Team von jungen Leuten um sich scharen, hegten und hegen eine unumstössliche Bewunderung für das Werk von Depountis und haben damit auch die Personen um sich angesteckt. Das heisst: In den letzten zehn Jahren vor seinem Tod war Iason Depountis von einer ganzen Schar junger Menschen umgeben, die ihn auf Händen trugen und unterstützten – wofür er natürlich sehr dankbar war. So konnte der Dichter seine mathematischen Gedichte, seine Essays und „Metatexte“ laufend produzieren: Praktisch alles wurde sofort gesetzt und publiziert. Iason Depountis› schöpferische Leidenschaft befand sich in der letzten Schaffensperiode dank des Engagements der Leute um „Mandragoras“ quasi im Zustand eines permanenten Urknalls.

Das Interview führte Alice Grünfelder.

Das Dorf Trogen

Der Nebel wird hier geboren er ist hier

zu Hause.

Ich sehe ihn aus den Tannen oder unter

den Brücken aufsteigen

oder er zieht über das dichte Gras das

immer grünt;

er kommt auch aus dem Fell der Tiere, der

Kühe, die östlich des Dorfes

Flusspferden gleichen;

der Nebel entsteht mitten auf der Strasse,

wie eine anmutige junge Bäuerin

die Sonne scheint ihr ins Haar, dann trägt

sie ihre, im Licht blendenden, Appenzeller

Stickereien

der Nebel kommt auch aus den feuchten

Kleidern der Kinder;

so wie er von den Dächern emporsteigt,

vergisst er sich,

wie eine Schweizer Grossmutter oder

wie jene trotzige alte Dame von Dürrenmatt

— von Friedrich Dürrenmatt —

und es dauert

eine Ewigkeit, bis er sich verzieht.

Ein Wanderlied für Sils-Maria

«Ein Zwei Drei …

Nietzsche achetait ce qu’on trouve

à la gare de Sils-Maria,

des livres de Gyp, de Paul Bourget.

Zarathoustra est un vieux guide suisse,

mais son diamant raye tout.» Jean Cocteau

ich möchte hier zuerst die Regel meiner Kunst

erklären ich stelle den Gegenstand:

«Nietzsches Tisch»

der vollkommen gleichgewichtig

in Raum und Zeit ruht so wie man

zum Beispiel sagt, etwas stehe von selbst

auf der Oberfläche des Wassers zudem stelle

ich ihn als mein eigenes Werk über die visuelle Phantasie.

zum Thema:

nach einem nachmittäglichen Besuch

im hübschen und gepflegten Haus von Sils-

Maria, wo Friedrich Nietzsche gelebt und

geschrieben, wo Friedrich Nietzsche gelitten

hat und geschrieben, konnte ich nicht anders

handeln (die Gründe sind im All verborgen)

vorsichtig zog ich also im Zimmer des Philo-

sophen den Tisch, seinen Tisch, hob ihn

langsam von seiner Stelle und nahm ihn

ohne jede Heimlichkeit hinaus. Ich sah

ihn an, er war ein kleines aber

geschmackvolles Möbel, Nietzsches Tisch, er

hatte das Gewicht all der vielen und unruhigen

Gedanken des Dichters getragen.

ich nahm ihn so wie er war

mit der antiken Lampe als Dekor

und stellte ihn dorthin, wo er

auch heute noch steht: mitten auf die Wasser-

fläche des Sees Silvaplana.

ein Tisch auf dem Wasser,

wie ein Zeitspiel

wie eine Epiphanie;

die Lampe spendet ein mystisches Licht.

(Das Gedicht „Ein Wanderlied für Sils-Maria“ aus dem Jahr 1973 findet sich auf einer Tafel zu Iason Depountis, die im Nietzsche-Haus in Sils-Maria vis-à-vis vom Schlafzimmer des Philosophen hängt.)

Selbst der Verlag Volant & Quist spielt mit dem Entsetzen der Literaturkritikerin Elke Heidenreich auf deinen Roman und setzt den Satz „Wenn das die neue Generation ist, dann Gnade uns Gott“ auf den Buchdeckel deines Gedichtbands. Wie viel Provokation ist Programm?

Selbst der Verlag Volant & Quist spielt mit dem Entsetzen der Literaturkritikerin Elke Heidenreich auf deinen Roman und setzt den Satz „Wenn das die neue Generation ist, dann Gnade uns Gott“ auf den Buchdeckel deines Gedichtbands. Wie viel Provokation ist Programm? Michelle Steinbeck, geboren 1990 in Lenzburg, aufgewachsen in Zürich, lebt in Basel. Sie ist leitende Redaktorin der Fabrikzeitung, Kuratorin von Babelsprech.International und Studentin der Philosophie und Soziologie. Sie schreibt Geschichten, Gedichte und Stücke, Kolumnen und Reportagen. Ihr Debütroman «Mein Vater war ein Mann an Land und im Wasser ein Walfisch» erschien 2016 im Lenos Verlag und war nominiert für den Deutschen sowie den Schweizer Buchpreis. Ihre literarischen wie journalistischen Texte werden in verschiedene Sprachen übersetzt.

Michelle Steinbeck, geboren 1990 in Lenzburg, aufgewachsen in Zürich, lebt in Basel. Sie ist leitende Redaktorin der Fabrikzeitung, Kuratorin von Babelsprech.International und Studentin der Philosophie und Soziologie. Sie schreibt Geschichten, Gedichte und Stücke, Kolumnen und Reportagen. Ihr Debütroman «Mein Vater war ein Mann an Land und im Wasser ein Walfisch» erschien 2016 im Lenos Verlag und war nominiert für den Deutschen sowie den Schweizer Buchpreis. Ihre literarischen wie journalistischen Texte werden in verschiedene Sprachen übersetzt.

aus: Demnach habe der Abwurf der Atombomben über Hiroshima und Nagasaki die existenziellen Bedingungen auf der Erde grundlegend verändert. Leben und Tod, die bisherigen Dimensionen und Koordinaten: Alles wurde mit den Abwürfen durcheinandergewirbelt und vernichtet. Sogar der Tod, der bisher Teil einer Einheit von Werden und Vergehen, Sein oder Nichtsein gewesen ist, wurde pulverisiert. Die Bomben löschten alles aus, die Umwelt, die Mitmenschen, die Geschichte, als hätte es das alles nie gegeben. Eine neue Grösse entstand: das Nichts. Das vom Menschen erschaffene, jedoch von keiner Wissenschaft, Philosophie, Dichtung oder Religion prognostizierte Nichts.

aus: Demnach habe der Abwurf der Atombomben über Hiroshima und Nagasaki die existenziellen Bedingungen auf der Erde grundlegend verändert. Leben und Tod, die bisherigen Dimensionen und Koordinaten: Alles wurde mit den Abwürfen durcheinandergewirbelt und vernichtet. Sogar der Tod, der bisher Teil einer Einheit von Werden und Vergehen, Sein oder Nichtsein gewesen ist, wurde pulverisiert. Die Bomben löschten alles aus, die Umwelt, die Mitmenschen, die Geschichte, als hätte es das alles nie gegeben. Eine neue Grösse entstand: das Nichts. Das vom Menschen erschaffene, jedoch von keiner Wissenschaft, Philosophie, Dichtung oder Religion prognostizierte Nichts.

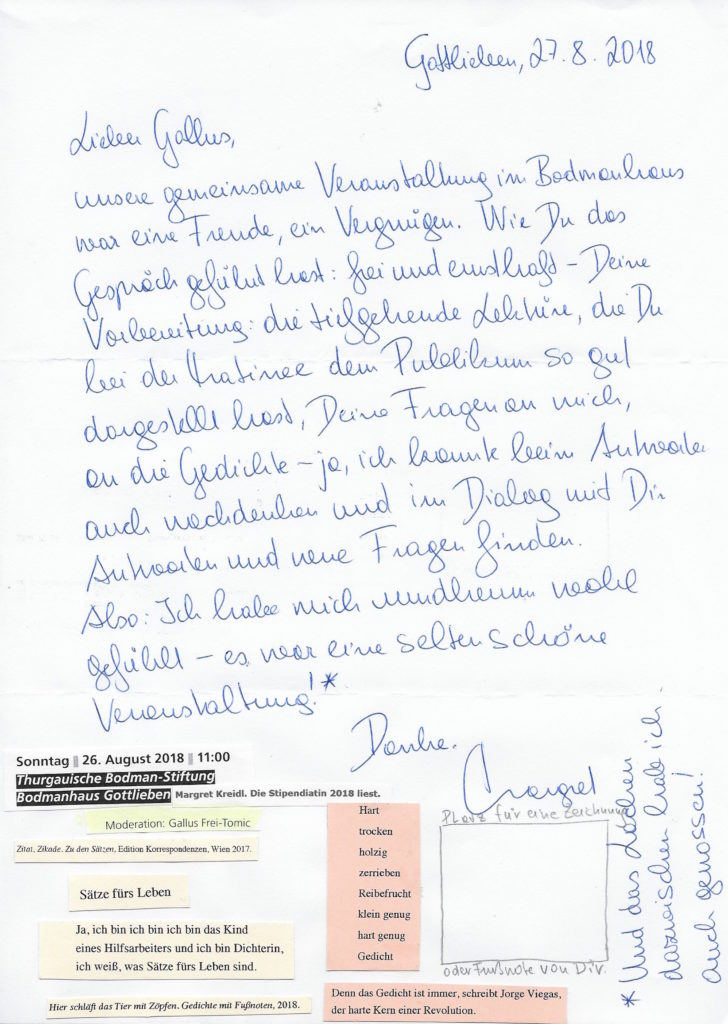

Die Kulturstiftung Thurgau gewährte der Dichterin, Hörspielautorin, Dramatikerin aus Wien ein zweimonatiges Stipendium im Bodmanhaus in Gottlieben. Zeit, um neue Ideen wachsen zu lassen, zu schreiben und mit Sicherheit auch das eigene Tun aus anderer Perspektive zu sehen. Für meine Moderation ihrer Lesung im Literaturhaus am Seerhein traf ich die Autorin schon ein paar Wochen zuvor in einem Café am Wasser. Zugegeben, ich war aufgeregt, denn eine Lyrik-Moderation schien mir wesentlich anspruchsvoller als eine, bei der man über einen Roman, eine Geschichte, einen Plot sprechen kann. Aber Margret Kreidl nahm vom ersten Augenblick alles Verkrampfte, alles rein Intellektuelle, zeigte, wie sehr ihre Lyrik nicht nur mit ihrem Blick auf die Unmittelbarkeit verknüpft ist, sondern wie sehr sie Biographisches mit den verschiedensten Stimmen aus der Welt verbindet. Margret Kreidl ist eine Verküpferin, eine sprachliche Verkupplerin.

Die Kulturstiftung Thurgau gewährte der Dichterin, Hörspielautorin, Dramatikerin aus Wien ein zweimonatiges Stipendium im Bodmanhaus in Gottlieben. Zeit, um neue Ideen wachsen zu lassen, zu schreiben und mit Sicherheit auch das eigene Tun aus anderer Perspektive zu sehen. Für meine Moderation ihrer Lesung im Literaturhaus am Seerhein traf ich die Autorin schon ein paar Wochen zuvor in einem Café am Wasser. Zugegeben, ich war aufgeregt, denn eine Lyrik-Moderation schien mir wesentlich anspruchsvoller als eine, bei der man über einen Roman, eine Geschichte, einen Plot sprechen kann. Aber Margret Kreidl nahm vom ersten Augenblick alles Verkrampfte, alles rein Intellektuelle, zeigte, wie sehr ihre Lyrik nicht nur mit ihrem Blick auf die Unmittelbarkeit verknüpft ist, sondern wie sehr sie Biographisches mit den verschiedensten Stimmen aus der Welt verbindet. Margret Kreidl ist eine Verküpferin, eine sprachliche Verkupplerin. Gahse, mit der Margret Kreidl freundschaftlich verbunden ist.

Gahse, mit der Margret Kreidl freundschaftlich verbunden ist.

Margret Kreidl, geboren 1964 in Salzburg, von 1983 bis 1996 in Graz, lebt als freie Schriftstellerin in Wien. Prosa und Lyrik: Sprachspiele, Lautpoesie, Genretravestien, Materialtexte. Textinstallationen im öffentlichen Raum. Veröffentlichungen seit 1986. Hörspiele, Theaterstücke, Minidramen. Zuletzt erschienen 2017 bei Edition Korrespondenzen der Band «Zitat, Zikade – Zu den Sätzen» und 2018 in der Reihe Neue Lyrik aus Österreich «Hier schläft das Tier mit Zöpfen. Gedichte mit Fussnoten».

Margret Kreidl, geboren 1964 in Salzburg, von 1983 bis 1996 in Graz, lebt als freie Schriftstellerin in Wien. Prosa und Lyrik: Sprachspiele, Lautpoesie, Genretravestien, Materialtexte. Textinstallationen im öffentlichen Raum. Veröffentlichungen seit 1986. Hörspiele, Theaterstücke, Minidramen. Zuletzt erschienen 2017 bei Edition Korrespondenzen der Band «Zitat, Zikade – Zu den Sätzen» und 2018 in der Reihe Neue Lyrik aus Österreich «Hier schläft das Tier mit Zöpfen. Gedichte mit Fussnoten».

In einem kleinen, mageren Pärklein an der Franz Innenhofer Strasse (benannt nach dem österreichischen Schriftsteller 1944 – 2002) in Meran unmittelbar neben dem mondänen Hotel Palace, das der kleinen, etwas schäbigen «Country-Bar» im Pärklein die kalte Schulter zeigt, standen etwas mehr als zwanzig orange Plastikstühle im Kreis. Hundert Jahre zuvor hätte wohl im Palace daneben die literarische Soiree in feiner Gesellschaft, mit langstieligen Gläsern und auch sonst viel Stil stattgefunden. Heute rutscht Lyrik an Orte wie dieses Pärklein ab, in dem man Subkultur vermutet, süsslichen Rauch und süsser Rausch.

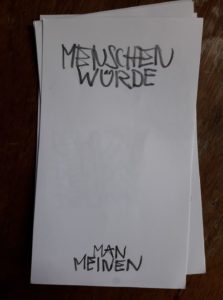

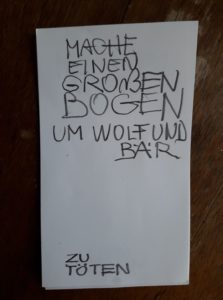

In einem kleinen, mageren Pärklein an der Franz Innenhofer Strasse (benannt nach dem österreichischen Schriftsteller 1944 – 2002) in Meran unmittelbar neben dem mondänen Hotel Palace, das der kleinen, etwas schäbigen «Country-Bar» im Pärklein die kalte Schulter zeigt, standen etwas mehr als zwanzig orange Plastikstühle im Kreis. Hundert Jahre zuvor hätte wohl im Palace daneben die literarische Soiree in feiner Gesellschaft, mit langstieligen Gläsern und auch sonst viel Stil stattgefunden. Heute rutscht Lyrik an Orte wie dieses Pärklein ab, in dem man Subkultur vermutet, süsslichen Rauch und süsser Rausch. Auf dem niederen Tischen vor dem Autor lagen und standen drei Tiroler Plastikmusikantenfiguren, ein Kerzenständer mit heruntergebranntem Stummel, ein Stoffaffe mit Banane im Mund, ein silberner Fingerring mit übergrossem Edelweiss, eine Fahrradglocke, ein hölzernes Kruzifix mit einem Jesus, dem ein Arm fehlte, eine kleine hölzerne Truhe, die wie ein Buch aussah, zwei Rosenkränze aus Plastik, eine Perlenkette, eine dunkelblaue Kochschürze, eine Schildkappe, ein weisser Pastorenkragen, eine Muh-Box, ein Wäscheholz, eine Spieldose und vieles mehr. Als wolle Matthias Schönweger als Sprachalchemist mit seinem rätselhaften Instrumentarium durch lyrischen Exorzismus die Grenzen von Sprache und Bildern sprengen.

Auf dem niederen Tischen vor dem Autor lagen und standen drei Tiroler Plastikmusikantenfiguren, ein Kerzenständer mit heruntergebranntem Stummel, ein Stoffaffe mit Banane im Mund, ein silberner Fingerring mit übergrossem Edelweiss, eine Fahrradglocke, ein hölzernes Kruzifix mit einem Jesus, dem ein Arm fehlte, eine kleine hölzerne Truhe, die wie ein Buch aussah, zwei Rosenkränze aus Plastik, eine Perlenkette, eine dunkelblaue Kochschürze, eine Schildkappe, ein weisser Pastorenkragen, eine Muh-Box, ein Wäscheholz, eine Spieldose und vieles mehr. Als wolle Matthias Schönweger als Sprachalchemist mit seinem rätselhaften Instrumentarium durch lyrischen Exorzismus die Grenzen von Sprache und Bildern sprengen. Jedes Gedicht, jeder Text auf eine Seite gesetzt, immer in Grossbuchstaben, zumeist deutsch, machmal italienisch, selten beide Sprachen ineinander, jedes Gedicht wie eine Tafel, über die ganze Seite gesetzt, aufs Weiss komponiert. Texte, die einschlagen, aufsitzen, aufrütteln, ausschütteln. Ein Buch, das Raum braucht und dem beim Lesen ein Platz gebührt, wo man eben nicht daran vorbeigeht. Matthias Schönweger zauberte aus einer unendlich tief scheinenden Schatzkiste Zettel um Zettel, kleine Briefe aus einer Welt, in der er die Fäden spinnt, mit verschmitztem Blick, tiefem Witz und entlarvender Ernsthaftigkeit.

Jedes Gedicht, jeder Text auf eine Seite gesetzt, immer in Grossbuchstaben, zumeist deutsch, machmal italienisch, selten beide Sprachen ineinander, jedes Gedicht wie eine Tafel, über die ganze Seite gesetzt, aufs Weiss komponiert. Texte, die einschlagen, aufsitzen, aufrütteln, ausschütteln. Ein Buch, das Raum braucht und dem beim Lesen ein Platz gebührt, wo man eben nicht daran vorbeigeht. Matthias Schönweger zauberte aus einer unendlich tief scheinenden Schatzkiste Zettel um Zettel, kleine Briefe aus einer Welt, in der er die Fäden spinnt, mit verschmitztem Blick, tiefem Witz und entlarvender Ernsthaftigkeit. Matthias Schönweger, geb. 17.01.1949, veröffentlichte als erster in Südtirol Proben von konkreter Dichtung und trat mit Aktionslyrik und Happenings in Erscheinung. Studium von geisteswissenschaftlichen Fächern in Verona, Innsbruck und Padua. Dr.phil. 1979. Tätig als Deutschlehrer in einer italienischen Schule in Meran. Weitere Tätigkeiten u. a. als Zeichner und Graphiker. Mitglied der Grazer Autorinnen Versammlung. 1997 Ausstellung (gemeinsam mit Thomas Feuerstein) beim Projekt Die Welt als Tastatur von Ulrike Mair. Lebt als freier Schriftsteller, bildender Künstler und Performer in Meran.

Matthias Schönweger, geb. 17.01.1949, veröffentlichte als erster in Südtirol Proben von konkreter Dichtung und trat mit Aktionslyrik und Happenings in Erscheinung. Studium von geisteswissenschaftlichen Fächern in Verona, Innsbruck und Padua. Dr.phil. 1979. Tätig als Deutschlehrer in einer italienischen Schule in Meran. Weitere Tätigkeiten u. a. als Zeichner und Graphiker. Mitglied der Grazer Autorinnen Versammlung. 1997 Ausstellung (gemeinsam mit Thomas Feuerstein) beim Projekt Die Welt als Tastatur von Ulrike Mair. Lebt als freier Schriftsteller, bildender Künstler und Performer in Meran.

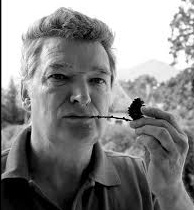

Er wolle die hintersten Seiten der Seele aufs Papier bringen, sagt Joseph Zoderer in einem Interview. Seine Lyrik bleibt stets ganz nah an seiner Person, ist ehrlich, teilt sich einem in einer Intensität mit, die fast verlegen macht, in der man sich ertappt, zur Reflexion gezwungen fühlt. Seine Gedichte sind Fragestellungen an sein Leben, Innenansichten, die nach Aussen leuchten, sprachliche Diamanten, die beim mehrmaligen Lesen das Licht ganz verschieden zu brechen vermögen.

Er wolle die hintersten Seiten der Seele aufs Papier bringen, sagt Joseph Zoderer in einem Interview. Seine Lyrik bleibt stets ganz nah an seiner Person, ist ehrlich, teilt sich einem in einer Intensität mit, die fast verlegen macht, in der man sich ertappt, zur Reflexion gezwungen fühlt. Seine Gedichte sind Fragestellungen an sein Leben, Innenansichten, die nach Aussen leuchten, sprachliche Diamanten, die beim mehrmaligen Lesen das Licht ganz verschieden zu brechen vermögen. Joseph Zoderer, geboren 1935 in Meran, lebt als freier Schriftsteller in Bruneck. Studium der Rechtswissenschaften, Philosophie, Theaterwissenschaften und Psychologie in Wien. Zahlreiche Auszeichnungen, u. a. Ehrengabe der Weimarer Schillerstiftung (2001), Hermann-Lenz-Preis (2003) und Walther-von-der-Vogelweide-Preis (2004). Vom Autor des Romans „Die Walsche“ (Neuauflage bei HAYMONtb 2012) erschienen bei Haymon zuletzt: „Das Glück beim Händewaschen“. Roman (HAYMONtb 2009), „Die Farben der Grausamkeit“. Roman (2011, HAYMONtb 2014), „Mein Bruder schiebt sein Ende auf“. Zwei Erzählungen (2012) und „Hundstrauer“. Gedichte (2013). 2017 erscheinen „Die Erfindung der Sehnsucht“. Gedichte und „Das Haus der Mutter“. Theaterstück und Erzählung (HAYMONtb).

Joseph Zoderer, geboren 1935 in Meran, lebt als freier Schriftsteller in Bruneck. Studium der Rechtswissenschaften, Philosophie, Theaterwissenschaften und Psychologie in Wien. Zahlreiche Auszeichnungen, u. a. Ehrengabe der Weimarer Schillerstiftung (2001), Hermann-Lenz-Preis (2003) und Walther-von-der-Vogelweide-Preis (2004). Vom Autor des Romans „Die Walsche“ (Neuauflage bei HAYMONtb 2012) erschienen bei Haymon zuletzt: „Das Glück beim Händewaschen“. Roman (HAYMONtb 2009), „Die Farben der Grausamkeit“. Roman (2011, HAYMONtb 2014), „Mein Bruder schiebt sein Ende auf“. Zwei Erzählungen (2012) und „Hundstrauer“. Gedichte (2013). 2017 erscheinen „Die Erfindung der Sehnsucht“. Gedichte und „Das Haus der Mutter“. Theaterstück und Erzählung (HAYMONtb).

Ruth Loosli, geboren 1959 in Aarberg (Seeland), wo sie aufgewachsen ist. Sie hat drei erwachsene Kinder und ist ausgebildete Primarlehrerin. Seit einigen Jahren lebt und arbeitet sie in Winterthur. Sie veröffentlicht in Anthologien und Literaturzeitschriften. Ein erster Gedichtband «Aber die Häuser stehen noch» erschien 2009. Es folgte im Wolfbach Verlag (DIE REIHE, Band 5) 2011 «Wila, Geschichten»; dieser Band wurde mittlerweile auf Französisch übersetzt. Aktuell ist in derselben Reihe im Frühling 2016 der Lyrikband «Berge falten» erschienen.

Ruth Loosli, geboren 1959 in Aarberg (Seeland), wo sie aufgewachsen ist. Sie hat drei erwachsene Kinder und ist ausgebildete Primarlehrerin. Seit einigen Jahren lebt und arbeitet sie in Winterthur. Sie veröffentlicht in Anthologien und Literaturzeitschriften. Ein erster Gedichtband «Aber die Häuser stehen noch» erschien 2009. Es folgte im Wolfbach Verlag (DIE REIHE, Band 5) 2011 «Wila, Geschichten»; dieser Band wurde mittlerweile auf Französisch übersetzt. Aktuell ist in derselben Reihe im Frühling 2016 der Lyrikband «Berge falten» erschienen.

Als ginge man in tiefer Freundschaft zusammen mit Wolfgang Hermann durch die Landschaft. Eine stille Zwiesprache mit einem Dichter, der mich sehend macht. Keine verkopfte, verquere, schwer entschlüsselbare Lyrik. Keine Ausschweifungen, sondern schlichte Konzentrate.

Als ginge man in tiefer Freundschaft zusammen mit Wolfgang Hermann durch die Landschaft. Eine stille Zwiesprache mit einem Dichter, der mich sehend macht. Keine verkopfte, verquere, schwer entschlüsselbare Lyrik. Keine Ausschweifungen, sondern schlichte Konzentrate. Wolfgang Hermann, geboren 1961 in Bregenz, studierte Philosophie und Germanistik in Wien. Lebte längere Zeit in Berlin, Paris und in der Provence sowie von 1996 bis 1998 als Universitätslektor in Tokyo. Zahlreiche Preise, u. a. Anton-Wildgans-Preis 2006, Förderpreis zum Österreichischen Staatspreis 2007; zahlreiche Buchveröffentlichungen, unter anderem „Abschied ohne Ende“ (2012), „Die Kunst des unterirdischen Fliegens“ (2015) und „Herr Faustini bleibt zu Hause“ (2016). Bei Limbus: „Paris Berlin New York“ (erstmals erschienen 1992, Neuauflage 2008, als Limbus Preziose 2015), „Konstruktion einer Stadt“ (2009) und „Die letzten Gesänge“ (2015).

Wolfgang Hermann, geboren 1961 in Bregenz, studierte Philosophie und Germanistik in Wien. Lebte längere Zeit in Berlin, Paris und in der Provence sowie von 1996 bis 1998 als Universitätslektor in Tokyo. Zahlreiche Preise, u. a. Anton-Wildgans-Preis 2006, Förderpreis zum Österreichischen Staatspreis 2007; zahlreiche Buchveröffentlichungen, unter anderem „Abschied ohne Ende“ (2012), „Die Kunst des unterirdischen Fliegens“ (2015) und „Herr Faustini bleibt zu Hause“ (2016). Bei Limbus: „Paris Berlin New York“ (erstmals erschienen 1992, Neuauflage 2008, als Limbus Preziose 2015), „Konstruktion einer Stadt“ (2009) und „Die letzten Gesänge“ (2015).

Michael Krüger wurde am 9. Dezember 1943 in Wittgendorf/Kreis Zeitz geboren. Nach dem Abitur an einem Berliner Gymnasium absolvierte er eine Verlagsbuchhändler- und Buchdruckerlehre. Daneben besuchte er Veranstaltungen der Philosophischen Fakultät als Gasthörer an der Freien Universität Berlin. In den Jahren von 1962-1965 lebte Michael Krüger als Buchhändler in London. 1966 begann seine Tätigkeit als Literaturkritiker. Zwei Jahre später, 1968, übernahm er die Aufgabe des Verlagslektors im Carl Hanser Verlag, dessen Leitung er im Jahre 1986 übernommen hat. Seit 1981 ist er Herausgeber der Literaturzeitschrift Akzente.

Michael Krüger wurde am 9. Dezember 1943 in Wittgendorf/Kreis Zeitz geboren. Nach dem Abitur an einem Berliner Gymnasium absolvierte er eine Verlagsbuchhändler- und Buchdruckerlehre. Daneben besuchte er Veranstaltungen der Philosophischen Fakultät als Gasthörer an der Freien Universität Berlin. In den Jahren von 1962-1965 lebte Michael Krüger als Buchhändler in London. 1966 begann seine Tätigkeit als Literaturkritiker. Zwei Jahre später, 1968, übernahm er die Aufgabe des Verlagslektors im Carl Hanser Verlag, dessen Leitung er im Jahre 1986 übernommen hat. Seit 1981 ist er Herausgeber der Literaturzeitschrift Akzente.

Ich staune und bin tief berührt. Und einmal mehr verblüfft darüber, wie lange es dauerte, bis ich für solche Texte überhaupt zugänglich wurde. Es ist wohl nicht die Reife, die fehlte. Aber mit Sicherheit die Geduld, sich auf Lyrik einzulassen. Den Genuss der Sprache dem blossem Verstehenwollen vorzuziehen.

Ich staune und bin tief berührt. Und einmal mehr verblüfft darüber, wie lange es dauerte, bis ich für solche Texte überhaupt zugänglich wurde. Es ist wohl nicht die Reife, die fehlte. Aber mit Sicherheit die Geduld, sich auf Lyrik einzulassen. Den Genuss der Sprache dem blossem Verstehenwollen vorzuziehen. Joachim Sartorius liest neben vielen anderen Gästen am 3. Lyrikfestival NEONFISCHE 2018 im Aargauer Literaturhaus Lenzburg. Am Wochenende vom 3. und 4. März lesen und performen neben Joachim Sartorius Robert Schindel, Kathrin Schmidt, Ernst Halter, Raphael Urweider, Frédéric Wandelère, Klaus Merz, Meret Gut, Jürg Halter, Cornelia Travnicek, Tim Holland sowie die Übersetzerinnen Elisabeth Edl und Marion Graf.

Joachim Sartorius liest neben vielen anderen Gästen am 3. Lyrikfestival NEONFISCHE 2018 im Aargauer Literaturhaus Lenzburg. Am Wochenende vom 3. und 4. März lesen und performen neben Joachim Sartorius Robert Schindel, Kathrin Schmidt, Ernst Halter, Raphael Urweider, Frédéric Wandelère, Klaus Merz, Meret Gut, Jürg Halter, Cornelia Travnicek, Tim Holland sowie die Übersetzerinnen Elisabeth Edl und Marion Graf. Joachim Sartorius, geboren 1946 in Fürth, wuchs in Tunis auf und lebt heute in Berlin und Syrakus. Er ist Lyriker und Übersetzer amerikanischer Dichtung. Er veröffentlichte sechs Gedichtbände, zuletzt 2008 „Hôtel des Étrangers“, zahlreiche Bücher, die in Zusammenarbeit mit bildenden Künstlern entstanden, und die Reiseerzählungen. Sein lyrisches Werk wurde in vierzehn Sprachen übersetzt. Er ist Mitglied des PEN und der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung.

Joachim Sartorius, geboren 1946 in Fürth, wuchs in Tunis auf und lebt heute in Berlin und Syrakus. Er ist Lyriker und Übersetzer amerikanischer Dichtung. Er veröffentlichte sechs Gedichtbände, zuletzt 2008 „Hôtel des Étrangers“, zahlreiche Bücher, die in Zusammenarbeit mit bildenden Künstlern entstanden, und die Reiseerzählungen. Sein lyrisches Werk wurde in vierzehn Sprachen übersetzt. Er ist Mitglied des PEN und der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung.

Ruth Erat wurde 1951 in Herisau geboren und wuchs in Bern und Arbon auf. Nach ihrem Studium an der Universität war sie ist als Mittelschullehrerin, Schriftstellerin, Malerin und Politikerin tätig. 1999 erschien bei der Edition Suhrkamp die Erzählung «Moosbrand». Seit 2015 ist sie Mitglied des Arboner Stadtparlaments.

Ruth Erat wurde 1951 in Herisau geboren und wuchs in Bern und Arbon auf. Nach ihrem Studium an der Universität war sie ist als Mittelschullehrerin, Schriftstellerin, Malerin und Politikerin tätig. 1999 erschien bei der Edition Suhrkamp die Erzählung «Moosbrand». Seit 2015 ist sie Mitglied des Arboner Stadtparlaments.