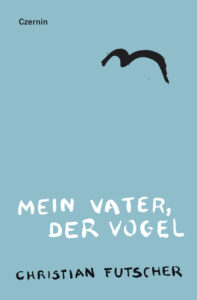

Vaterbücher haben Konjunktur. Christian Futscher hat eines geschrieben, das herausleuchtet, das einem beglückt, ohne verklären zu wollen. Weit mehr als eine Sammlung vergnüglicher Anekdoten, sondern eine Liebeserklärung an den Eigenwillen eines Sonderlings!

Als mein eigener Vater starb und mir klar wurde, dass es bei einer Beerdigung nicht reichen konnte, ein paar Daten und Ereignisse chronologisch aufzuzählen, wurde auch klar, wie viel mit dem Tod mitgerissen wird, wie viel Leben, wie viel Geschichte und Geschichten, wie viel Begegnung. Geschichten, die ins Vergessen abtauchen. Geschichten, die man nur lebendig halten kann, wenn sie immer wieder erzählt werden oder jemand die Kraft hat, sie aufzuschreiben.

Christian Futscher hatte die Kraft. Aber seine Sammlung von Vatergeschichten ist viel mehr als ein Erinnerungsbuch eines Zurückgelassenen. Jener Vater, den Christian Futscher in seinem Buch beschreibt, ist ein Sonderling. Einer der in den warmen Monaten kellnerte und es in den kälteren der Frau überliess, morgens zur Arbeit zu gehen. Ein Mann, der das Leben von einer anderen Seite abzurollen versuchte, das Faultier zu seinem Lieblingstier machte und seinem Jungen sagen konnte, es täte ihm leid, kein ernsthafter Vater zu sein, kein Fels in der Brandung, dass er keine Geschwister habe, die Wohnung nicht hell sei, man kein Auto besitze. Ein Mann, der sich selbst in düsteren Augenblicken einen Dummkopf, Jammerlappen, Kasperl nennt. Sein Vater war ein Sonderling, einer der mit Papierröllchen und Gummi andere in der Stadt abschiessen konnte, der auf Bäume kletterte und zu zwitschern begann, der es morgens nicht aus dem Bett schaffte und nachdem ihn seine Frau gebeten hatte, doch wenigsten die welken Blumen in der Vase bis am Abend zu entsorgen, bloss die Blüten kappte und meinte, die Stängel sind noch schön gewesen. Einer, der Fremdwörter ganz sinnfrei benutzen konnte, absichtlich falsch, der seine Frau anfangs noch zur Weissglut, später in die Resignation stiess.

„Mein Vater, der Vogel“ ist weit mehr als ein Erinnerungsbuch, ein paar lustige Geschichten, die an einen Sonderling erinnern sollen. Es ist ein Buch über einen „komischen Vogel“, der nicht nur von seiner Umgebung als solcher wahrgenommen wird, für den sich manchmal sogar der eigene Sohn schämt. Ein Buch über einen Vater, einen Sohn und eine Mutter, eine Familie, die mit dem Auszug des Sohnes auseinanderbricht. Über einen Mann, der sich nicht um Konventionen kümmert, in einer Zeit, in der meine eigenen Eltern stets um das äussere Erscheinungsbild als Familie bedacht waren. Über einen Mann, der nicht wird, was wir erwachsen nennen, der das Kind in sich leben lässt, dessen Flügel aber dann doch irgendwann fluguntauglich werden.

Ich habe lange nicht mehr so herzhaft gelacht bei der Lektüre eines Buches. Und doch mischte sich ins Lachen eine leise Trauer darüber, dass der Vater in diesem Buch letztlich am Schluss vom Himmel fiel, dass sich der Mensch selbst seiner Freiheiten beraubt und man Lebenslust manchmal mit dem Leben bezahlt. Der Vater in „Mein Vater, der Vogel“ war ein Lebenskünstler. Etwas, was der Autor selbst in seinem eigenwilligen Schreiben ausleben kann.

Wenn es eine Lektüre gibt, mit der man sich bezaubern lassen kann, dann „Mein Vater, der Vogel“!

Interview

Als Sohn ist einem ein Vater durchaus manchmal peinlich. Und weil sich ihr Vater doch des öfteren als schräger Vögel präsentierte, waren die Peinlichkeiten auch öfter. Aus den Geschichten spricht Wehmut. Vielleicht auch ein bisschen Schmerz, ihn nicht besser verstanden zu haben?

Mein Vater ist 1982 von einem Tag auf den anderen an einem Herzinfarkt gestorben, er war erst 52 Jahre alt. Ich war damals 22. Mein Vater war ganz und gar kein schräger Vogel, sondern ein mit beiden Beinen auf dem Boden stehender Mann, der einen Beruf hatte, der mir ein Rätsel war. In der Schule sollten wir den Beruf unseres Vaters nennen, ich musste zuhause nachfragen, um dann sagen zu können: Handelskammerangestellter. Mein Vater war auch jahrelang Vizebürgermeister der Stadt Feldkirch, ein Mann der ÖVP, der aber im Gegensatz zu vielen anderen in der Partei den Wiener Parteiobmann Erhard Busek, der oft als „bunter Vogel“ bezeichnet wurde, sehr schätzte.

Ich habe meinem Vater viel vorgeworfen, besonders schlimm nach seinem plötzlichen Tod war für mich, dass da auch ein Gefühl der Erleichterung war. Ich habe meinen Vater in vielem nicht verstanden, und es war für mich unmöglich, ruhig mit ihm zu reden. Ein paar Wochen nach seinem Tod war ich mit einem Freund eine Woche in Paris. An einem Abend, ich weiss nicht, wie wir darauf kamen, machten wir ein Rollenspiel: Mein Freund spielte meinen Vater, ich den zornigen jungen Mann, der ich auch war. Mein Freund schlüpfte so gut in seine Rolle, dass ich auf diesem Umweg ein längst überfälliges Gespräch mit meinem Vater führte, in dem ich ihm alles sagen konnte. Das Gespräch, das zwischendurch auch sehr emotional war, dauerte mehrere Stunden lang. Kurze Zeit später war ich dann zum ersten Mal fähig, um meinen Vater zu weinen. Bis dahin hatte ich noch keine einzige Träne vergossen, war ich innerlich kalt und erstarrt gewesen.

Peinlichkeiten. Mein Vater war eine imponierende respektable Persönlichkeit. Es beeindruckte mich schwer, als ich ihn einmal bei einer Rathaussitzung durch die geschlossenen Türen des Rathaussaales lautstark schimpfen hörte. Ein anderes Mal war er an unserer Schule als Politiker eingeladen, hielt vor der ganzen Schule eine Rede und beantwortete anschliessend Fragen. Ich war stolz auf meinen Vater. Ein peinliches Erlebnis, an das ich mich erinnere (ich habe in einem Buch darüber geschrieben): Freunde und ich sahen ihn aus einiger Entfernung, wie er auf der Terrasse unseres Hauses stand und mit den Händen in der Luft herumfuchtelte, als habe er den Verstand verloren. Meine Freunde lachten, ich schämte mich, obwohl ich natürlich wusste, was er tat: Er dirigierte zu der Musik, die im Wohnzimmer lief, die wir aber auf die Entfernung nicht hören konnten. Hätte ich den Satz von Gerhard Fritsch damals schon gekannt, hätte ich meinen Freunden sagen können: „Wer die Musik nicht hört, hält die Tanzenden für Wahnsinnige.“

Noch etwas, das mir zu Peinlichkeiten, bzw. zu Fehlern einfällt: Ich las bei einer Psychologin, dass gute Eltern 40 Fehler pro Tag machen. Als ich, inzwischen selber Vater, das zu meinem damals ca. 10-jährigen Sohn sagte, meinte er: „40 okay, aber du machst 400!“

Steigen Sie auch auf Bäume? Haben Sie Flügel?

Ich steige zwar nicht auf Bäume (lange her, dass ich das tat), schreibe aber immer wieder davon. Ob das etwas mit dem Affentheater zu tun hat, das ich zeitweise im Kopf habe, es also mehr mit Affen zu tun hat, als mit Vögeln? Das könnte sein. Dagegen spricht, dass Affen kaum in meiner Literatur vorkommen, Vögel jedoch sehr häufig, und zwar von Anfang an. Mein erstes Buch heisst „was mir die adler erzählt“ (visuelle Poesie, getippt auf meiner guten alten mechanischen Schreibmaschine, einer ADLER), weitere Bücher heissen: „Schau, der kleine Vogel!“ und „Dr. Vogel oder Ach was!“, und dann gibt es noch ein Kinderbuch mit dem Titel: „Ich habe keinen Fogel“.

Während meiner Jugend hatte ich immer wieder Träume, in denen ich versuchte zu fliegen, was aber nie klappte. Irgendwann so Mitte 20 gelang es plötzlich, ich konnte mich aus jeder Gefahr in die Lüfte retten, flog auch zum Spass … Es war immer ein erhebendes Gefühl, wenn mir im Traum einfiel, dass es jederzeit möglich war, zu fliegen. Sehr intensive, beglückende, befreiende Flugerlebnisse!

Jede Generation arbeitet sich an ihren Vätern ab, vorgestern, gestern wie heute. Väterbücher haben Dauerhochkonjunktur. Warum? Und warum schaffen Sie es, daraus keinen Kampf, sondern zumindest für mich Leser, ein Vergnügen zu machen?

Ich denke, das ist einfach zu beantworten: Fast alle Menschen haben Väter, die ihnen nahe sind, mit denen sie sich auseinandersetzen müssen, mit denen sie Schönes und anderes erleben, die sie prägen, von denen sie etwas mitbekommen, denen sie ähnlich sind. Um Urs Widmer in dem Zusammenhang zu zitieren: „Die Geschichten aller sind immer die besten Geschichten.“

Ich habe längere Zeit Material für mein Vater-Buch gesammelt, hatte irgendwann eine Fülle von Geschichten, Episoden, Szenen, wusste aber lange nicht, was ich damit machen sollte, wie ich das Ganze stimmig unter einen Hut bringen könnte. Dann zog mein Sohn aus, ein guter Freund, der ein grosses Alkoholproblem hatte, starb überraschend, mir fiel ein tragikomisches Buch von Jean-Louis Fournier in die Hände: «Er hat nie jemanden umgebracht: mein Papa». Fournier schreibt darin über seinen Vater, der Alkoholiker war und mit 43 gestorben ist, als der Autor 15 war. Urwitzige, aber natürlich auch urtraurige Geschichten. Ein zweites autobiografisches Buch von Fournier heisst «Wo fahren wir hin, Papa?» Darin schreibt er über seine zwei geistig und körperlich schwer behinderten Söhne, die er beide überlebt hat. Der erste Sohn starb mit 15 … Fournier ist laut Klappentext «Schriftsteller und Humorist».

Dann hatte ich irgendwann die Idee, neben den zum Grossteil lustigen Geschichten und Streichen des Vaters die Geschichte einer Ehe und einer Krankheit anzudeuten, eine hintergründige Ebene einzubauen, einen Bogen zu spannen, so dem Ganzen mehr Tiefgang zu verleihen. So in etwa.

Ihr Buch ist mehr als ein Vaterbuch. Es ist auch das Buch einer Familie, eine Ehe, die nach dem Auszug des Sohnes endgültig zerbricht. Auch das Buch einer Frau, die ihren Mann nicht „halten“ kann. Ein Buch über einen Menschen, der nicht den Konventionen entspricht. Sind Sie Schriftsteller geworden, weil man als Künstler am leichtesten tun kann, was ihr Vater eigentlich auch tat?

Mein Vater war sehr kunstinteressiert, wäre am liebsten Musiker geworden, z.B. Dirigent (vom leidenschaftlichen Herumfuchteln auf der Terrasse habe ich schon erzählt), aber er musste damals ein kurzes Studium wählen, ausserdem eines, das ein rasches und sicheres Einkommen garantierte, also Jus (sein Vater war mit 46 gestorben, da war mein Vater 16, sein Bruder ist mit 12 gestorben, da war er 11) … Als Schriftsteller kann man alles werden, was man will, und wenn es nur auf dem Papier ist. Jetzt könnte ich noch zwei schöne Zitate bringen, lasse es aber bleiben. Nur so viel: Das eine ist von Franz Hohler, darin geht es darum, die Tür zum Kinderzimmer offen zu lassen, das andere ist von Kurt Vonnegut, in dem es darum geht, dass wir auf Erden sind, „to fart around“.

Gibt es Fragen, die Sie Ihrem Vater versäumt haben zu stellen? Welche?

Was hast du als Handelskammerangestellter den ganzen Tag gearbeitet? Wie war dein Vater, über den ich leider so gut wie gar nichts weiss? Ist dein Vater wirklich manchmal im Hauseingang gelegen und hat seinen Rausch ausgeschlafen, weil ihn deine Mutter nicht in die Wohnung liess? Wie war das für dich, als dein Vater starb? Wie war es, als dein Bruder starb? Der soll sehr begabt gewesen sein, stimmt das? Wie war das für dich neben dem „Wunderknaben“? Darf ich die gezählten 92 Briefe lesen, die du als junger Mann deiner späteren Frau/meiner Mutter geschrieben hast? Wo sind die Briefe hingekommen? – Die letzte Frage muss ich meiner Mutter stellen.

Welches Buch hat Sie in den letzten Monaten nicht losgelassen? Und warum?

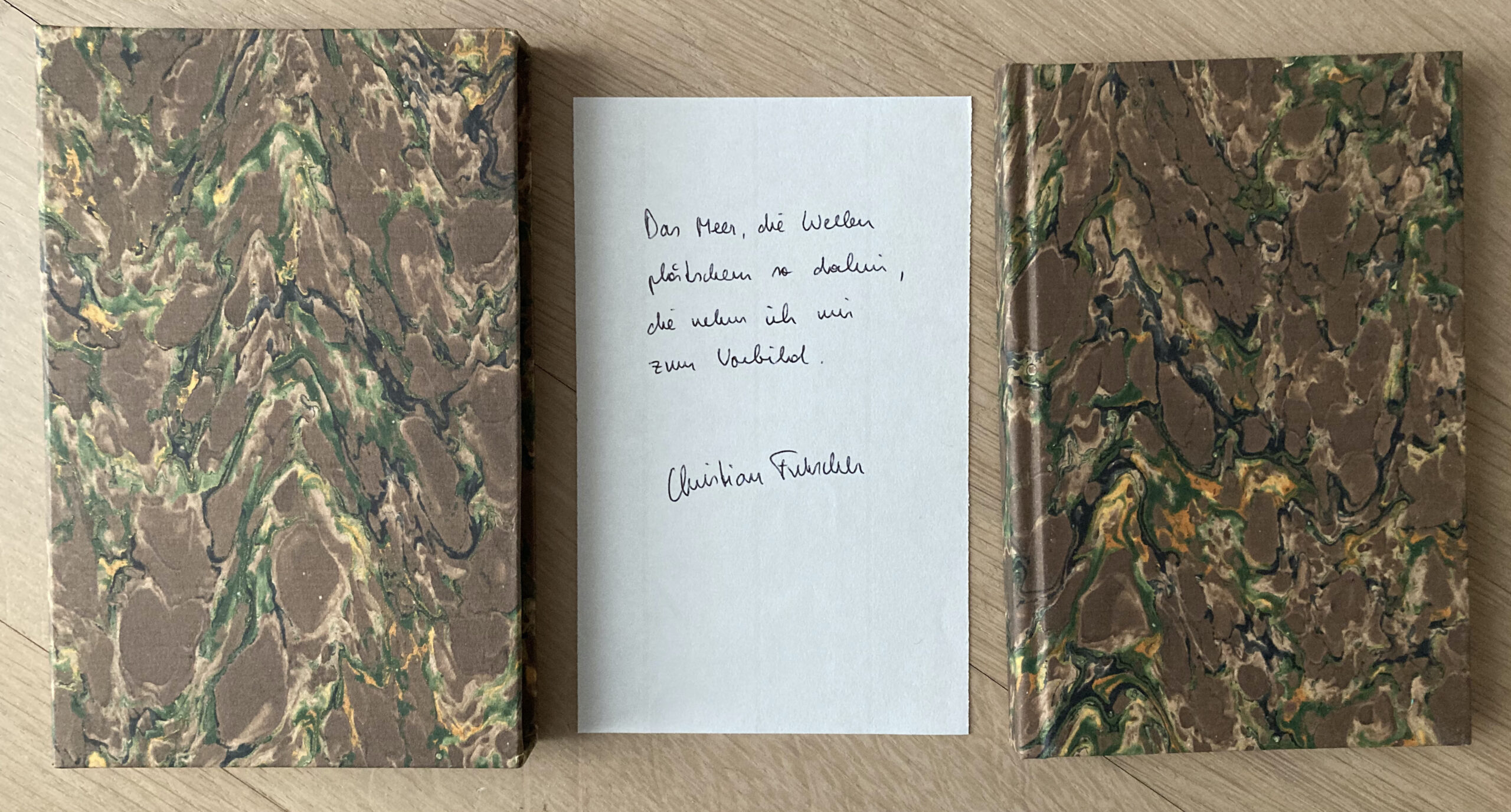

Neben dem Ulysses von James Joyce, den ich zum ersten Mal bis zum Ende gelesen habe, weil ich für die sogenannte Joyce-Passage in Feldkirch eine „Joyce-Installation“ entwickelt habe (ein Comic, in dem übrigens auch ein Vogel zu sehen ist, der ähnlich aussieht wie der auf dem Cover meines Vater-Buches!), die noch bis April zu sehen sein wird, war es ein Buch, das mir ein Freund empfohlen hat: Die Insel Felsenburg von Johann Gottfried Schnabel. Nach der Lektüre habe ich dem Freund in einer E-Mail Folgendes geschrieben: „honetter rainer, ‚die insel felsenburg’ von schnabel […] was für eine lustige sprache, ich meine ergötzliche! voritzo admiriere ich diese eigenmündliche sprache sehr, die mich ungemein divertiert, die vermögend ist, das einwurzelnde melancholische wesen aus meinem gehirne zu vertreiben. derowegen nahm ich allhier und allda doch immer zuflucht zu den büchern! zum glück ist mir bis jetzt die erschreckliche zerscheiterung eines schiffes erspart geblieben, nunmehro möge mein schicksal auch weiterhin kontinuieren mich höflich zu traktieren …

2500 druckseiten waren es bei schnabel, sein huber [Florian Huber, mein Lektor bei Czernin, der meinen ‚Vogel’ ordentlich gestutzt hat] hiess tieck, allerdings kürzte tieck das werk erst ca. 100 jahre nach schnabels tod zusammen, meine huber tat es schon zu meinen lebzeiten … was mich jetzt auch noch interessieren würde, sind schnabels bücher ‚Der im Irrgarten der Liebe herum taumelnde Cavalier’ und ‚Der aus dem Mond gefallene und nachhero zur Sonne des Glücks gestiegene Printz’. hast du die zwei gelesen? soll ich auch? schnabel hat ja barbier gelernt, arbeitete auch als solcher. bitte zeitreise, ich will den herrn kennenlernen!“

Christian Futscher, geboren 1960 in Feldkirch, Studium der Germanistik, lebt seit 1986 in Wien, wo er u. a. Pächter eines Stadtheurigen war. 1998 erfolglose Teilnahme beim Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt, dafür 2006 Publikumspreis bei der «Nacht der schlechten Texte» in Villach. 2008 Gewinner des Dresdner Lyrikpreises. 2014 österr.-ungarisches Austauschstipendium. Seit 2010 Verfasser von Schulhausromanen mit Schulklassen. 2015 Aufenthaltsstipendium in Schloss Wartholz und 2016 in Winterthur.

Christian Futscher, geboren 1960 in Feldkirch, Studium der Germanistik, lebt seit 1986 in Wien, wo er u. a. Pächter eines Stadtheurigen war. 1998 erfolglose Teilnahme beim Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt, dafür 2006 Publikumspreis bei der «Nacht der schlechten Texte» in Villach. 2008 Gewinner des Dresdner Lyrikpreises. 2014 österr.-ungarisches Austauschstipendium. Seit 2010 Verfasser von Schulhausromanen mit Schulklassen. 2015 Aufenthaltsstipendium in Schloss Wartholz und 2016 in Winterthur.

Beitragsbild © Magdalena Tuertscher

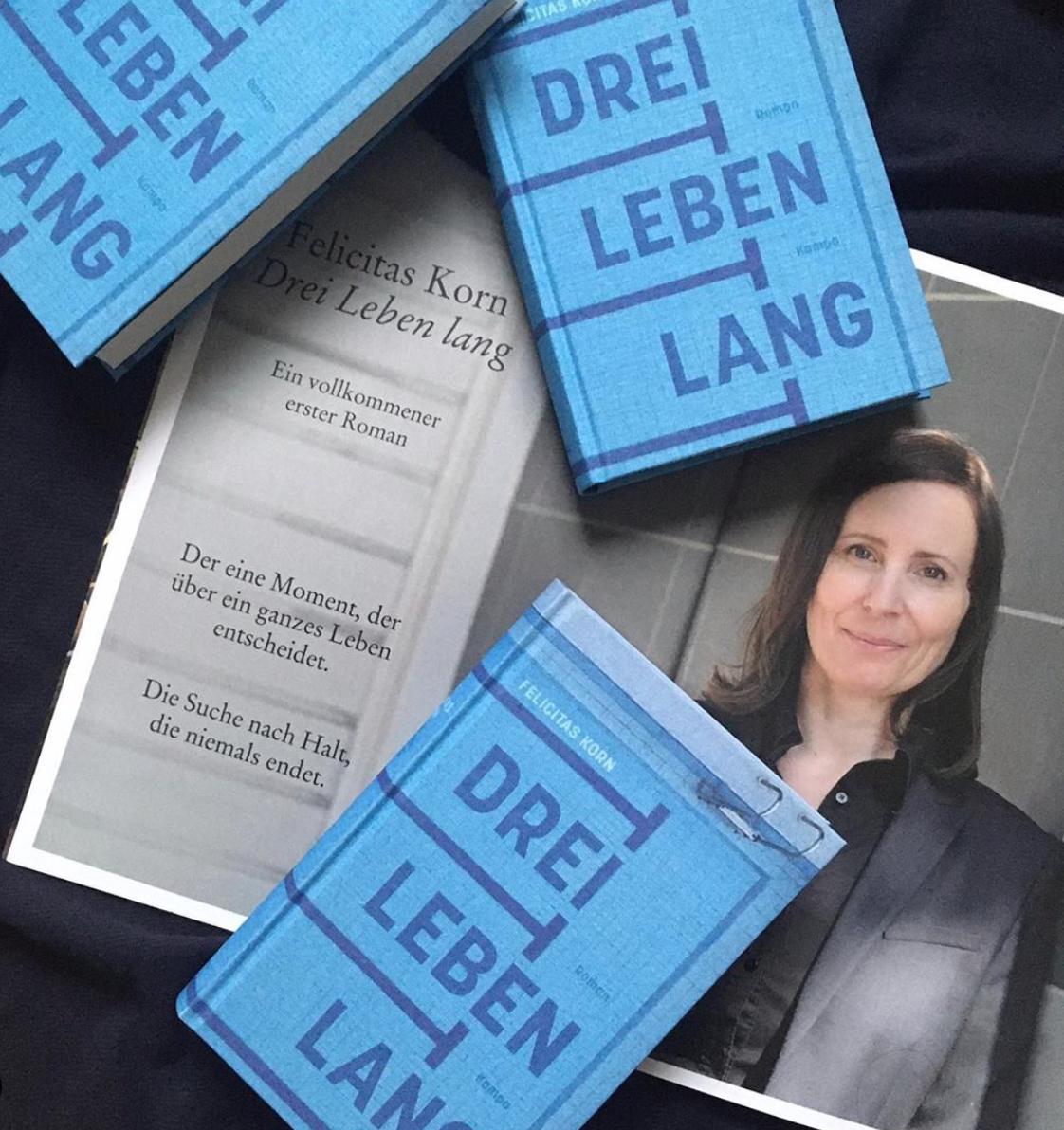

Felicitas Korn, geboren 1974 in Offenbach am Main, ist Drehbuchautorin und Filmregisseurin. Werke sind u.a. der Musikclip zum gleichnamigen Hit Supergirl der Band Reamonn, der Kurzfilm nass mit Bela B. von der Band Die Ärzte und der Spielfilm Auftauchen, der nicht zuletzt aufgrund seiner «Radikalität und Konsequenz» (FBW) internationales Aufsehen erregte.

Felicitas Korn, geboren 1974 in Offenbach am Main, ist Drehbuchautorin und Filmregisseurin. Werke sind u.a. der Musikclip zum gleichnamigen Hit Supergirl der Band Reamonn, der Kurzfilm nass mit Bela B. von der Band Die Ärzte und der Spielfilm Auftauchen, der nicht zuletzt aufgrund seiner «Radikalität und Konsequenz» (FBW) internationales Aufsehen erregte.

Michèle Minelli wurde 1968 in Zürich geboren und arbeitete zuerst als Filmschaffende, später als freie Schriftstellerin. Sie schreibt Romane, Sachbücher und probiert gerne verschiedene Textformen aus. Mit vierzig absolvierte sie das Eidgenössische Diplom als Ausbildungsleiterin und unterrichtet seither regelmäßig „Kreatives Schreiben“ und andere Themen in literarischen Lehrgängen.

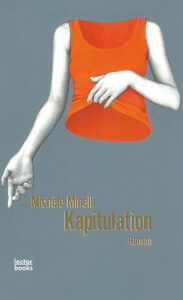

Michèle Minelli wurde 1968 in Zürich geboren und arbeitete zuerst als Filmschaffende, später als freie Schriftstellerin. Sie schreibt Romane, Sachbücher und probiert gerne verschiedene Textformen aus. Mit vierzig absolvierte sie das Eidgenössische Diplom als Ausbildungsleiterin und unterrichtet seither regelmäßig „Kreatives Schreiben“ und andere Themen in literarischen Lehrgängen. Bei lector books erscheint fast zeitgleich Michèle Minelli Roman «Kapitulation»: Fünf kunstschaffende Frauen, die einst überzeugt waren, dass sie alles erreichen können, wenn sie nur wollen. Heute sind sie auf dem Boden der Realität angekommen: Sie können, sie wollen, sie werden übersehen und gehen vergessen. Bei einem Wiedersehen nach 18 Jahren loten die fünf ihre Möglichkeiten aus, reden über verpasste Chancen, lachen und trinken. Bis in dieser entspannten Runde die Idee aufkommt, einen Flashmob zu veranstalten, bei dem sich alle Frauen in Luft auflösen. Was vier der Frauen wieder vergessen, nimmt eine von ihnen todernst.

Bei lector books erscheint fast zeitgleich Michèle Minelli Roman «Kapitulation»: Fünf kunstschaffende Frauen, die einst überzeugt waren, dass sie alles erreichen können, wenn sie nur wollen. Heute sind sie auf dem Boden der Realität angekommen: Sie können, sie wollen, sie werden übersehen und gehen vergessen. Bei einem Wiedersehen nach 18 Jahren loten die fünf ihre Möglichkeiten aus, reden über verpasste Chancen, lachen und trinken. Bis in dieser entspannten Runde die Idee aufkommt, einen Flashmob zu veranstalten, bei dem sich alle Frauen in Luft auflösen. Was vier der Frauen wieder vergessen, nimmt eine von ihnen todernst.