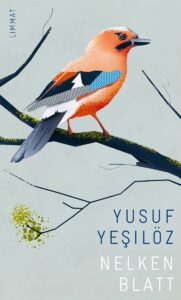

Pina ist jung, fremd im Land, geflüchtet, kennt niemanden. Elsa ist alt, hat ein ganzes Leben in diesem Land gelebt und fürchtet sich nicht vor dem nahen Tod. Pina liess sich vermitteln, soll Elsa auf dem letzten Stück ihres langen Lebens begleiten, im Haus von Elsa leben, helfen, pflegen, in dauerndem Kontakt zu Luzia, Elsas Tochter, die fest eingespannt ist in ein Leben, dass ihr für die Mutter nur wenig Zeit und Freiheiten lässt.

Yusuf Yeşilöz hätte eine Geschichte über eine illegal arbeitende Pflegekraft schreiben können, die es zu Hauf gibt. Tat es aber nicht. Yusuf Yeşilöz hätte einen Roman über die Flucht einer jungen Frau aus einem muslimischen Land, deren immer konservativer werdende Regierung Freiheiten und Öffnungen mit Repression unterdrückt, schreiben können. Tat er so ganz nebenbei, als wäre es ein Unterton. Yusuf Yeşilöz hätte eine reissende Story schreiben können über Ausbeutung, Einsamkeit und Isolation. Wollte er nicht.

«Wasser findet immer einen Bach, in dem es fliessen kann.»

„Nelkenblatt“ ist eine ganz behutsam, beinahe zärtlich erzählte Geschichte zweier Frauen, die man zusammengeführt hatte, eine Schicksalsgemeinschaft auf einem kleinen Stück Lebensweg, auf dem es keine Alternativen mehr gibt. Elsa weiss, dass ihr Leben nicht mehr lange dauern wird und Pina, dass es der einzige Weg ist, eine bezahlte Aufgabe zur haben, ein Stück Sicherheit in einem Land, in dem sie zwar angekommen, aber noch lange nicht zuhause ist. „Nelkenblatt“ ist auch eine Liebesgeschichte zweier ungleicher Frauen, die beide in ihrer Art für die andere da sein wollen, da sein müssen. Während Pina alles tut, um den Vorgaben Elsas gestrenger Tochter Luzia gerecht zu werden, um das ruhig und still gewordene Leben der alten Frau so angenehm wie möglich zu gestalten, findet Elsa in Pina ein Gegenüber, das nicht hetzt, nicht fordert, Zeit hat und zuhört. Elsa und Pina beginnen zaghaft zu erzählen. Pina, weil Elsa sie dazu ermuntert und Elsa, weil sie die Bilder teilen will, die sie auf dem letzten Abschnitt ihres langen Lebens begleiten.

Elsa erzählt von ihrem Mann, von dem sie sich trennte, der aber immer Teil ihrer Familie blieb. Von ihren Kindern, jenen, die gingen und jenen, die blieben. Von den guten und den schweren Momenten eines Lebens, das sie abschliessen, das sie auf keinen Fall in die Länge ziehen will, das ihr schwer geworden ist. Pina erzählt ihr von ihrem Zuhause, das sie verliess, dem Land, aus dem sie fliehen musste. Von der Zeit, in der die Familie wegen der kranken Mutter das Dorf, in dem sie gross wurde, verlassen musste, um in die Stadt zu ziehen, den Spitälern, der medizinischen Versorgung näher. Wie sie wegen der Schule in eine andere Stadt ziehen musste und das Sterben ihrer eigenen Mutter nur aus der Ferne mitbekam. Vom Schwert, der sich tief in ihrer Seele einnistete.

Pina und Elsa leben zusammen im Haus der alten Frau, wissend, dass der Tod nah ist, dass es jeden Moment soweit sein kann. Elsa auf Erlösung und Erleichterung wartend und hoffend. Pina in der leisen Angst, auch diesmal nicht am richtigen Ort zu sein.

Yusuf Yeşilöz erzählt in leisen Tönen, als wolle er in seinem Erzählen keine Wirbel erzeugen. Genauso wie Elsa in ihren letzten Tagen und Pina in ihrer Art zu helfen. Yeşilözs Sprache ist der Spiegel des Geschehens, sein Roman wie ein ganz ruhiges Kammerstück zweier Frauen, das nur dann aufgewirbelt wird, wenn Luzia, die Tochter Elsas, die durch Organisation helfen will, Durchzug verursacht, den ruhigen Fluss aufmischt. Aber selbst die Figur dieser Tochter bleibt sympathisch, weil sie Hilflosigkeit und Lähmung zeigt, die angesichts der Unvermeidbarkeit eines Endes auf die Frauen zukommt.

Und nicht zuletzt schreibt Yusuf Yeşilöz in einem Sound, den seine kurdische Herkunft in eine ganze eigene Färbung eintaucht. Die Art seines „Geschichtenerzählens“ taucht Sätze und Szenerien in ein ganz besonderes Licht, ein Licht, das Yusuf Yeşilöz von weit her in dieses Land getragen hat und sich als Schatz erweist!

Interview

Nelken sind Blumen, die ich mit Beerdigungen, mit Grabschmuck in Verbindung setze. Grossmutterblumen. Was bedeuten sie für dich? Was bedeuten Gartenblumen überhaupt für dich? Bist zu Gärtner?

Ich bin ein schlechter Gärtner. Der Titel Nelkenblatt ist auf die erste Szene im Buch zurückzuführen. Elsa «checkt» ihre künftige Betreuerin. Als diese sagt, dass ein Herz so zerbrechlich sei wie Nelkenblatt, ist das für Elsa eine gute Referenz, dass ihre Betreuerin zu ihr freundlich sein wird. Diese zarte (auch Gallus beschreibst es so) Atmosphäre sollte das ganze Buch begleiten.

Über Pins Herkunft gibt es Hinweise. 3890 km entfernt und der Name Samhirada. Samhirada scheint im Internet nicht zu existieren. Deine Heimat aber, „Kurdistan“, ist ziemlich genau so weit entfernt. Warum nur Andeutungen?

Ich wollte hier keine genaue Herkunft nennen. Pina könnte von überall sein, Kurdistan, Iran, Irak oder Jordanien oder Algerien. Es ist eine junge Frau, die du vielleicht auch am Bahnhof in Kreuzlingen oder Amriswil vom weiten sehen kannst. Unter den in die Schweiz Geflüchteten sind auch viele Frauen dabei – im Gegensatz zu früher. Auf dem Weg zu einem selbständigen und gleichberechtigten Leben hat sie für «ihr Ticket» sehr viel bezahlt. Übrigens auch in Westeuropa haben Frauen für Gleichberechtigung lange gekämpft und sie kämpfen noch.

Es sind Gegensätze, die sich auf ganz zarte Weise gegenüberstehen, als wäre es eine Bühne, ein Kammerstück: alt und jung, fremd und schon immer da, abgeschnitten und eingebunden, an einem Anfang und an einem Ende. „Gegensätze“ ist aber durchaus ein Yeşilöz’sches Thema – oder?

Ja. Ich möchte deine Frage als Antwort formulieren.

„Nelkenblatt“ ist ein Buch über Liebe, Freundschaft, das Zuhause und den Tod. Sterben und Tod lassen wir gerne draussen und beschäftigen uns erst damit, wenn die Konfrontation ansteht, wenn sie unvermeidbar ist. Wenn Literatur eine Aufgabe hat, dann die der Konfrontation. Alles andere ist seichte Unterhaltung. Oder ist Kunst ohne Aufgabe?

Der Literatur werden viele Aufgaben zugewiesen, manchmal leider zu viele. Für mich ist sie eine Nahrung, etwa der Zucker im Apfel.

Pina ist geflohen, weil sie „erneuern“ wollte. Elsa ist stets geblieben, weil sie bewahren wollte. Wo ist dein Zuhause?

Mein Zuhause ist dort, wo ich mich wohl und so akzeptiert wie ich bin fühle.

Yusuf Yeşilöz, geboren 1964 in einem kurdischen Dorf in Mittelanatolien, kam 1987 in die Schweiz. Heute lebt er mit seiner Familie in Winterthur und arbeitet als freier Autor, Übersetzer und Filmemacher. Seine Bücher wurden mehrfach ausgezeichnet und in mehrere Sprachen übersetzt. Sein Roman «Hochzeitsflug» wurde 2020 von Gitta Gsell unter dem Namen «Beyto» verfilmt.

Zaher Al Jamous wurde 1978 in Syrien geboren. Sie studierte englische Literatur an der Universität Damaskus. Sie ist Journalistin, arbeitete für das syrische Fernsehen und unterrichtete Englisch an syrischen Schulen. Al Jamous flüchtete mit ihren drei Kindern in die Schweiz, um in Bern eine zweite Heimat zu finden.

Zaher Al Jamous wurde 1978 in Syrien geboren. Sie studierte englische Literatur an der Universität Damaskus. Sie ist Journalistin, arbeitete für das syrische Fernsehen und unterrichtete Englisch an syrischen Schulen. Al Jamous flüchtete mit ihren drei Kindern in die Schweiz, um in Bern eine zweite Heimat zu finden. Maya Taneva (1980) kommt aus Nord Mazedonien, wo sie in den 90en Jahren in einer Nachkriegsatmosphäre aufgewachsen ist. Seit 2012 wohnt Taneva in der Schweiz, wo sie an der Universität Bern den Master in Weltliteratur absolvierte.

Maya Taneva (1980) kommt aus Nord Mazedonien, wo sie in den 90en Jahren in einer Nachkriegsatmosphäre aufgewachsen ist. Seit 2012 wohnt Taneva in der Schweiz, wo sie an der Universität Bern den Master in Weltliteratur absolvierte. Anna Butan, wurde 1982 in Russland geboren. Sie hat Kulturwissenschaft mit dem Schwerpunkt Literatur an der Universität Bern studiert. Ihr Debütroman

Anna Butan, wurde 1982 in Russland geboren. Sie hat Kulturwissenschaft mit dem Schwerpunkt Literatur an der Universität Bern studiert. Ihr Debütroman  Faten Al Soud wurde in Baghdad, Irak geboren. Sie hat für das nationale irakische Fernsehen und Radio gearbeitet. Sie wurde mit Preisen für ihre Drehbücher ausgezeichnet. Im 2015 wurde sie wie mit dem Golden Award for Creative Arab Women, sowie mit dem Golden Award for the Best Written Script für die Fernsehserie «Awan Al Hob», im Rahmen dem TV und Radio Festival Tunis, gezeichnet.

Faten Al Soud wurde in Baghdad, Irak geboren. Sie hat für das nationale irakische Fernsehen und Radio gearbeitet. Sie wurde mit Preisen für ihre Drehbücher ausgezeichnet. Im 2015 wurde sie wie mit dem Golden Award for Creative Arab Women, sowie mit dem Golden Award for the Best Written Script für die Fernsehserie «Awan Al Hob», im Rahmen dem TV und Radio Festival Tunis, gezeichnet.

David Signers acht Erzählungen in «Dead End» kreisen um biografische Wendepunkte, an denen bisher geregelte Existenzen aus den Fugen geraten. Eben noch im Alltag verhaftet, finden sich die Protagonisten plötzlich an fremden, düsteren Orten wieder. In Situationen, die sie überfordern. Oder in denen ihr Leben zu einem jähen Ende kommt. Dead End.

David Signers acht Erzählungen in «Dead End» kreisen um biografische Wendepunkte, an denen bisher geregelte Existenzen aus den Fugen geraten. Eben noch im Alltag verhaftet, finden sich die Protagonisten plötzlich an fremden, düsteren Orten wieder. In Situationen, die sie überfordern. Oder in denen ihr Leben zu einem jähen Ende kommt. Dead End.

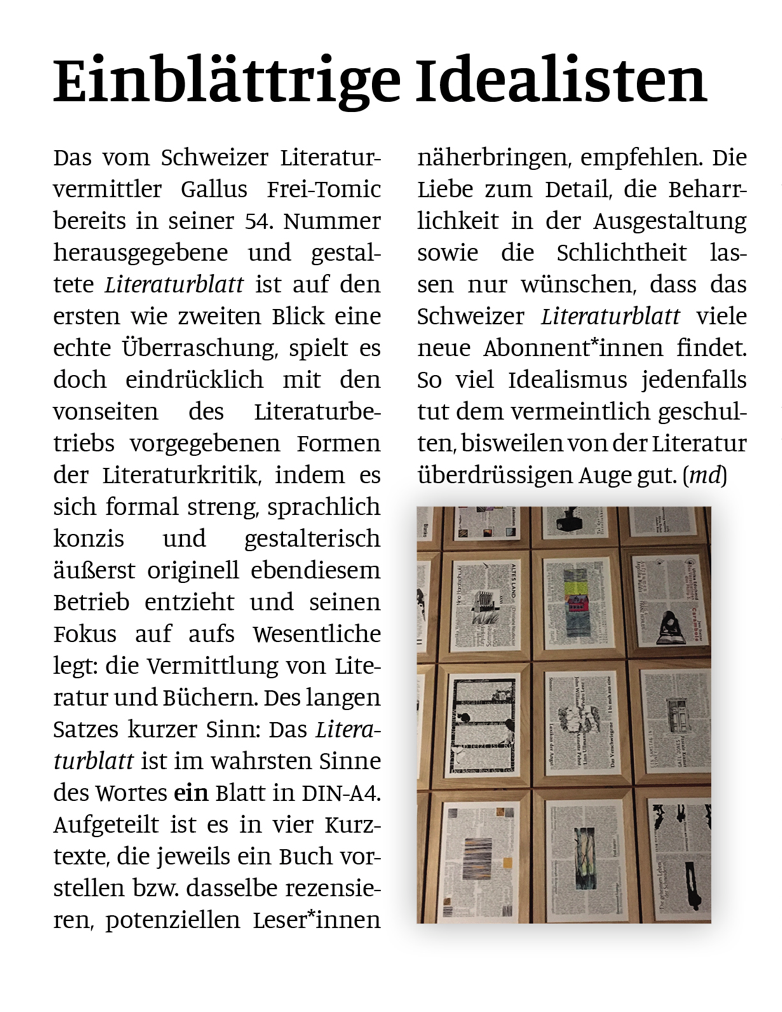

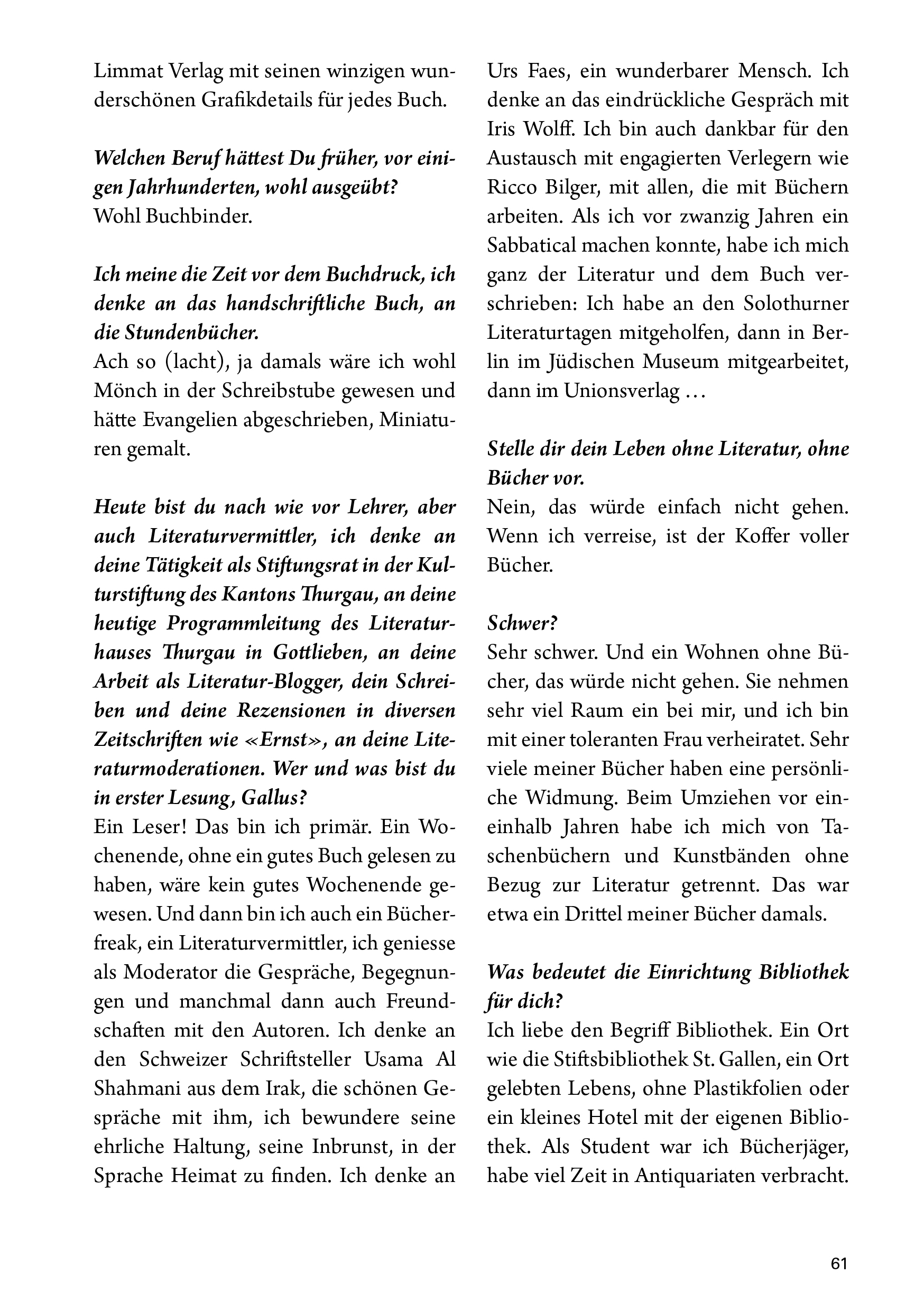

Sind Sie an den Literaturblättern interessiert?

Sind Sie an den Literaturblättern interessiert?