Lawrence Osborne hat einen Roman geschrieben, der unzweifelhaft das Zeug zum Klassiker hat. Umso erstaunlicher, dass es sein erster in Deutsch erschienener Roman ist. Den Namen Lawrence Osborne sollte man sich merken!

Auf dem Weg zu einer Party mitten in der marokkanischen Wüste kommt es zum tödlichen Zusammenstoss. Ein britisches Ehepaar überfährt einen einheimischen Fossilienverkäufer, der urplötzlich aus dem Dunkel der Nacht auf die Strasse tritt. David und Jo steigen aus, vergewissern sich, ob er vielleicht noch lebt, durchsuchen seine Taschen, um dem Toten einen Namen zu geben und packen ihn auf den Rücksitz, weil man ihn doch nicht einfach so liegen lassen kann. David, ein in Verruf geratener Arzt und Jo, seine Frau, einmal eine erfolgreiche Schriftstellerin. Er am Steuer und betrunken, zu schnell unterwegs. Sie beide an einem Ort, an dem sie eigentlich nichts verloren haben. Während der Rücksitz mit fremdem Blut besudelt wird, fahren sie weiter in die Nacht bis zum Anwesen von Richard und Dally, die die Party ausrichten und nicht im Traum daran denken, die Party wegen dieses Zwischenfalls abzublasen. Auch nicht, als die Polizei auftaucht. Auch dann nicht, als sich vor dem Tor zum Anwesen Männer sammeln, Einheimische und man den Vater des Toten in die Garage zum Aufgebahrten vorlassen muss.

Es prallen Welten aufeinander. Hier jene von Richard und Dally, die mit viel Geld eine ganze Siedlung renovieren und sie zu ihrer Spielwiese machen. Dort jene von Driss, dem Toten in der Garage und seinem Vater, der seinen einzigen Sohn zuhause begraben will. Hier die Dekadenz des Überflusses, des Champagners, der spinnigen Parties. Dort die kaputte Gegenwart und Zukunft eines ganzen Volkes, das gezwungen ist, mit längst zu Stein gewordenem Leben das eigene Leben zu erkaufen. Hier die Angst und Arroganz. Dort die Wut, der Zorn und die unterdrückte Aggression.

Bis der Vater des zu Tode Gekommenen erwirkt, dass David den Tross ins Dorf des Verunfallten begleiten soll. Während Jo, Davids Frau, sich die Laune nicht verderben lassen will und weiterfeiert, fährt David in einem übervollen Auto und einem Toten im Gepäck hinaus in die Wüste, in die Berge, ins Ungewisse, vollkommen Fremde, in ein Dorf, wo sie trauernde Frauen erwarten und die Spannung messerscharf wird. Zweimal blinkt eine Klinge auf. Das erste Mal bloss um einen Apfel zu schälen, was demonstrieren soll, wie scharf die Klinge ist. Zum zweiten Mal vor Sonnenaufgang in der Wüste, auf Messers Schneide, zwischen Rachegefühlen und lähmender Wut.

Bis der Vater des zu Tode Gekommenen erwirkt, dass David den Tross ins Dorf des Verunfallten begleiten soll. Während Jo, Davids Frau, sich die Laune nicht verderben lassen will und weiterfeiert, fährt David in einem übervollen Auto und einem Toten im Gepäck hinaus in die Wüste, in die Berge, ins Ungewisse, vollkommen Fremde, in ein Dorf, wo sie trauernde Frauen erwarten und die Spannung messerscharf wird. Zweimal blinkt eine Klinge auf. Das erste Mal bloss um einen Apfel zu schälen, was demonstrieren soll, wie scharf die Klinge ist. Zum zweiten Mal vor Sonnenaufgang in der Wüste, auf Messers Schneide, zwischen Rachegefühlen und lähmender Wut.

Lawrence Osborne hat einen Roman geschrieben, der mir in die Knochen fährt. Osborne tut das in einer derart subtilen Art, die mich gefangen nimmt, die das geschehen nie explodieren lässt, obwohl während des ganzen Romans die Lunte brennt. Während der ganzen Lektüre muss ich mit dem Schlimmsten rechnen. Lawrence Osborne, bisher mit Reportagen in Erscheinung getreten, will ganz offensichtlich zeigen, wie weit sich der Mensch von seinem Bruder, seiner Schwester entfernen kann, wie weit Kulturen auseinanderdriften, was Reichtum und Armut mit Wahrnehmung und Innenwelten anrichten können, wie unversöhnlich diese Welten sind. Wie sehr jeder sich in seiner Sicht auf die Dinge, mit der Sicht auf die andere Seite sich in „Wahrheiten“ verrennt. Wie unüberbrückbar Gräben werden, erst recht dort, wo man in Ländern wie Marokko auf das Geld der reichen Ausländer genauso angewiesen ist wie die Reichen auf die Arbeitskraft der Einheimischen.

Und mitten drin das Drama eines sich abhanden gekommenen Ehepaars, das nicht weiss, ob man sich lieben oder hassen soll, das nicht weiss, warum man noch immer beisammen ist. Ein Paar im permanenten Kriegszustand, tief eingegraben, jeder in seinem Schützengraben, mit Mechanismen bewaffnet, ganz nah und Lichtjahre entfernt. Genauso wie die Menschen auf der Party von jenen, die sie bedienen, ihnen argwöhnisch zuschauen und zuhören, nicht verstehen können, warum den einen nur die Steine bleiben, während man hinter Mauern in Unmengen von Alkohol tanzt und der Wollust fröhnt.

Lawrence Osborne erzählt und verwebt drei Geschichten. Jene von David, der im Dorf der trauernden Marokkaner nicht weiss, ob er um sein Leben fürchten muss. Jenes von Jo, die einem vergangenen Leben, verpassten Chancen und der Jugend nachtrauert und sich dem Rausch hingibt. Und jene von Driss, dem in seiner Geschichte Gefangenen, Hoffnungslosen, der sein Leben am Strassenrand verliert. „Ein Niemand, ein armer Schlucker. So ist das nun mal.“

Der Unfall nachts in der Wüste, Autoblech auf Menschenknochen, macht auf mehrfach schmerzhafte Weise bewusst, wie weit man sich voneinander entfernen kann und wie viel tödliches Potenzial in Begegnungen schlummert. Dabei sind sie alle Gescheiterte, Gestrandete, Zerschlagene. Alle sind Opfer einer langen Folge unglücklicher Ereignisse, der Geschichte ihrer Kultur, der eigenen Lebensgeschichte.

Meisterhaft konstruiert und erzählt, spannend, Innenwelten aufreissend und mitreissend geschrieben. Und nicht zuletzt beweist Lawrence Osborne tiefes Verständnis für die Hoffnungs- und Zukunftslosigkeit der Menschen in der Wüste, die mit Hamid, dem Diener auf dem Anwesen von Richard und Dally erfühlen lässt, was es heisst, wenn dieser zuschaut und denkt. „So sind sie eben. Sie haben ein Herz aus Stein, wenn es um uns geht. Für sie sind wir nicht mehr wert als Fliegen.“

Ein Roman mit ungeheurer Reife geschrieben. Unaufgeregt, aber mitten ins Herz treffend, präzise auf den Nerv gezielt.

Lawrence Osborne, geboren 1958, ist ein Reisender, der mit seinen Reportagen unter anderem für die New York Times bekannt wurde. Ursprünglich aus Großbritannien, lebte er lange Zeit in Paris und jetzt in Bangkok. Inspiration für den Roman »Denen man vergibt« fand er während einer Marokkoreise. Es ist sein erster Roman auf Deutsch. Übersetzt wurde der Roman von Reiner Pfleiderer.

Lawrence Osborne, geboren 1958, ist ein Reisender, der mit seinen Reportagen unter anderem für die New York Times bekannt wurde. Ursprünglich aus Großbritannien, lebte er lange Zeit in Paris und jetzt in Bangkok. Inspiration für den Roman »Denen man vergibt« fand er während einer Marokkoreise. Es ist sein erster Roman auf Deutsch. Übersetzt wurde der Roman von Reiner Pfleiderer.

Webseite des Autors

Titelfoto: Sandra Kottonau

Paulus Hochgatterer, geboren 1961 in Amstetten/Niederösterreich, lebt als Schriftsteller und Kinderpsychiater in Wien. Er erhielt diverse Preise und Auszeichnungen, zuletzt den Österreichischen Kunstpreis 2010. Bei Deuticke erschienen bisher: «Über die Chirurgie» (Roman, 1993, Neuauflage 2005), «Die Nystensche Regel» (Erzählungen, 1995), «Wildwasser» (Erzählung, 1997), «Caretta caretta» (Roman, 1999), «Über Raben» (Roman, 2002), «Eine kurze Geschichte vom Fliegenfischen» (Erzählung, 2003), «Die Süße des Lebens» (Roman, 2006), «Das Matratzenhaus» (Roman, 2010) und «Katzen, Körper, Krieg der Knöpfe. Eine Poetik der Kindheit» (2012).

Paulus Hochgatterer, geboren 1961 in Amstetten/Niederösterreich, lebt als Schriftsteller und Kinderpsychiater in Wien. Er erhielt diverse Preise und Auszeichnungen, zuletzt den Österreichischen Kunstpreis 2010. Bei Deuticke erschienen bisher: «Über die Chirurgie» (Roman, 1993, Neuauflage 2005), «Die Nystensche Regel» (Erzählungen, 1995), «Wildwasser» (Erzählung, 1997), «Caretta caretta» (Roman, 1999), «Über Raben» (Roman, 2002), «Eine kurze Geschichte vom Fliegenfischen» (Erzählung, 2003), «Die Süße des Lebens» (Roman, 2006), «Das Matratzenhaus» (Roman, 2010) und «Katzen, Körper, Krieg der Knöpfe. Eine Poetik der Kindheit» (2012).

Meer. Eine Reise, die 2381 km und 61 Tage lang dauern sollte und Jacaré mit seinen drei Gefährten in Gebiete führen sollte, die sie zuvor mit ihren einfachen Flossen nie befahren hatten. Ein waghalsiges Unternehmen, um in Rio vor dem brasilianischen Präsidenten und Diktator Getulio Vargas ihr Recht einzufordern. Als die erfolgreiche Reise in der Presse ihre Runde machte, erfuhr auch der junge Schauspieler und Filmemacher Orson Welles von dem mutigen Unternehmen und wollte mit den

Meer. Eine Reise, die 2381 km und 61 Tage lang dauern sollte und Jacaré mit seinen drei Gefährten in Gebiete führen sollte, die sie zuvor mit ihren einfachen Flossen nie befahren hatten. Ein waghalsiges Unternehmen, um in Rio vor dem brasilianischen Präsidenten und Diktator Getulio Vargas ihr Recht einzufordern. Als die erfolgreiche Reise in der Presse ihre Runde machte, erfuhr auch der junge Schauspieler und Filmemacher Orson Welles von dem mutigen Unternehmen und wollte mit den  Akteuren selbst dieses Abenteuer nachspielen. «Ich will, dass ihr es genauso macht, wie es war», soll Orsen Welles die vier Männern beschworen haben. Doch bei den Dreharbeiten zu dem Film reisst eine Welle Jacaré von seinem Floss – und er verschwindet im Meer. Zurück bleibt Jacarés Frau mit ihren gemeinsamen Kindern und Orson Welles, ohne dessen Ansinnen es diesen Tod so nie gegeben hätte.

Akteuren selbst dieses Abenteuer nachspielen. «Ich will, dass ihr es genauso macht, wie es war», soll Orsen Welles die vier Männern beschworen haben. Doch bei den Dreharbeiten zu dem Film reisst eine Welle Jacaré von seinem Floss – und er verschwindet im Meer. Zurück bleibt Jacarés Frau mit ihren gemeinsamen Kindern und Orson Welles, ohne dessen Ansinnen es diesen Tod so nie gegeben hätte. Aber Carmen Stephan, die schon mit ihrem Erstling «Mal Aria» Kritik und LeserInnen überzeugte, macht aus diesen Geschichten viel mehr. Carmen Stephan scheint durchdrungen zu sein von Bildern, Symbolik, dem Mut der Fischer, dem Leid der Familien und dem Hunger eines jungen Hollywood-Regisseurs. Was sie in ihrem Buch «It’s all true» tut, ist die Umsetzung all dieser Geschehnisse in eine Parabel auf die Wahrheit. In einer Sprache, die poetisch und verdichtet wie in Stein gehauen von den Urgeschichten der Menschheit erzählt; der Liebe zur Familie, dem Kampf ums Überleben, der Faszination des unmöglich Scheinenden, dem Mut der Verzweifelten. Carmen Stephan kommt in dem schmalen Roman ihren Gestalten dabei so nah, dass es mir nach der Lektüre des Buches fast unmöglich erscheint, so einfach zur Tagesordnung überzugehen. Das Buch ist voller Weisheit, voller Sprachmusik, intensiv und expressiv. Ein Buch mit Sätzen, die sich tief einbrennen. Ein Buch, das in meinem Regal einen ganz besonderen Platz bekommen wird!

Aber Carmen Stephan, die schon mit ihrem Erstling «Mal Aria» Kritik und LeserInnen überzeugte, macht aus diesen Geschichten viel mehr. Carmen Stephan scheint durchdrungen zu sein von Bildern, Symbolik, dem Mut der Fischer, dem Leid der Familien und dem Hunger eines jungen Hollywood-Regisseurs. Was sie in ihrem Buch «It’s all true» tut, ist die Umsetzung all dieser Geschehnisse in eine Parabel auf die Wahrheit. In einer Sprache, die poetisch und verdichtet wie in Stein gehauen von den Urgeschichten der Menschheit erzählt; der Liebe zur Familie, dem Kampf ums Überleben, der Faszination des unmöglich Scheinenden, dem Mut der Verzweifelten. Carmen Stephan kommt in dem schmalen Roman ihren Gestalten dabei so nah, dass es mir nach der Lektüre des Buches fast unmöglich erscheint, so einfach zur Tagesordnung überzugehen. Das Buch ist voller Weisheit, voller Sprachmusik, intensiv und expressiv. Ein Buch mit Sätzen, die sich tief einbrennen. Ein Buch, das in meinem Regal einen ganz besonderen Platz bekommen wird! Carmen Stephan, 1974 im bayrischen Berching geboren, arbeitete mehrere Jahre als Autorin in Brasilien. Heute wohnt sie in Genf. 2005 erschien der Geschichtenband «Brasília Stories» und 2012 ihr erster Roman «Mal Aria», für den sie mit dem Literaturpreis der Jürgen Ponto-Stiftung 2012 und dem Debütpreis des Buddenbrookhauses 2013 ausgezeichnet wurde.

Carmen Stephan, 1974 im bayrischen Berching geboren, arbeitete mehrere Jahre als Autorin in Brasilien. Heute wohnt sie in Genf. 2005 erschien der Geschichtenband «Brasília Stories» und 2012 ihr erster Roman «Mal Aria», für den sie mit dem Literaturpreis der Jürgen Ponto-Stiftung 2012 und dem Debütpreis des Buddenbrookhauses 2013 ausgezeichnet wurde.

Lux mit «Kukolka» mit jenem von osteuropäischen, minderjährigen Zwangsprostituierten. Der Ekel darüber, was Unmenschlichkeit, Gier und seelische Verkommenheit anrichten können, wirkt bei der Lektüre von «Kukolka» beinahe körperlich schmerzhaft. Soll man sich die Lektüre dieses Romans antun? Wo sind die Grenzen zwischen Voyeurismus und echter Betroffenheit? Was tu ich mit dem, was sich während der Lektüre ansammelt? Immerhin ist es bedeutend mehr als eine Zeitungsmeldung oder ein zweiminütiger Klipp. Lana Lux fordert mich mit ihrem hemmungs- und schonungslosen Schreiben heraus. Und Samira, das Mädchen mit den schönen blaugrünen Augen, berührt mich mehr, als ich mir bei all den gnadenlos realistischen Szenen der Unmenschlichkeit zugestehen möchte. Samiras Schicksal ist ein Teil meiner Welt, obwohl ich mich sonst mehr ärgere über Drängeler im Supermarkt oder nasse Socken beim Wandern. Bücher wie «Kukolka» braucht es. Sie peitschen mich aus meiner satten Zufriedenheit.

Lux mit «Kukolka» mit jenem von osteuropäischen, minderjährigen Zwangsprostituierten. Der Ekel darüber, was Unmenschlichkeit, Gier und seelische Verkommenheit anrichten können, wirkt bei der Lektüre von «Kukolka» beinahe körperlich schmerzhaft. Soll man sich die Lektüre dieses Romans antun? Wo sind die Grenzen zwischen Voyeurismus und echter Betroffenheit? Was tu ich mit dem, was sich während der Lektüre ansammelt? Immerhin ist es bedeutend mehr als eine Zeitungsmeldung oder ein zweiminütiger Klipp. Lana Lux fordert mich mit ihrem hemmungs- und schonungslosen Schreiben heraus. Und Samira, das Mädchen mit den schönen blaugrünen Augen, berührt mich mehr, als ich mir bei all den gnadenlos realistischen Szenen der Unmenschlichkeit zugestehen möchte. Samiras Schicksal ist ein Teil meiner Welt, obwohl ich mich sonst mehr ärgere über Drängeler im Supermarkt oder nasse Socken beim Wandern. Bücher wie «Kukolka» braucht es. Sie peitschen mich aus meiner satten Zufriedenheit. Lana Lux, geboren 1986 in Dnipropetrowsk/Ukraine, wanderte im Alter von zehn Jahren mit ihren Eltern als Kontingentflüchtling nach Deutschland aus. Sie machte Abitur und studierte zunächst Ernährungswissenschaften in Mönchengladbach. Später absolvierte sie eine Schauspielausbildung am Michael Tschechow Studio in Berlin. Seit 2010 lebt und arbeitet sie als Schauspielerin und Autorin in Berlin.

Lana Lux, geboren 1986 in Dnipropetrowsk/Ukraine, wanderte im Alter von zehn Jahren mit ihren Eltern als Kontingentflüchtling nach Deutschland aus. Sie machte Abitur und studierte zunächst Ernährungswissenschaften in Mönchengladbach. Später absolvierte sie eine Schauspielausbildung am Michael Tschechow Studio in Berlin. Seit 2010 lebt und arbeitet sie als Schauspielerin und Autorin in Berlin. … und ich freue mich noch immer über jede Stimme bei der Absimmung um den 1. Buchblog-Award, bei dem ich seit dem 1. September auf der Longlist stehe. Besuchen Sie die Webseite www.buchblog-award.de und klicken Sie für literaturblatt.ch. Vielen Dank!

… und ich freue mich noch immer über jede Stimme bei der Absimmung um den 1. Buchblog-Award, bei dem ich seit dem 1. September auf der Longlist stehe. Besuchen Sie die Webseite www.buchblog-award.de und klicken Sie für literaturblatt.ch. Vielen Dank!

Zuerst waren es die selbst gezeichneten und geschriebenen Literaturblätter, denen ich mit einer Webseite mehr Publikum schenken wollte. Dann wurde sehr schnell klar, dass Leser, Sammler und Horter der Literaturblätter nicht die gleichen Empfänger sind, wie die Leser, die User von Blogs. Darum wurden aus einer Schiene zwei: Literaturblätter und literaturblatt.ch.

Zuerst waren es die selbst gezeichneten und geschriebenen Literaturblätter, denen ich mit einer Webseite mehr Publikum schenken wollte. Dann wurde sehr schnell klar, dass Leser, Sammler und Horter der Literaturblätter nicht die gleichen Empfänger sind, wie die Leser, die User von Blogs. Darum wurden aus einer Schiene zwei: Literaturblätter und literaturblatt.ch.

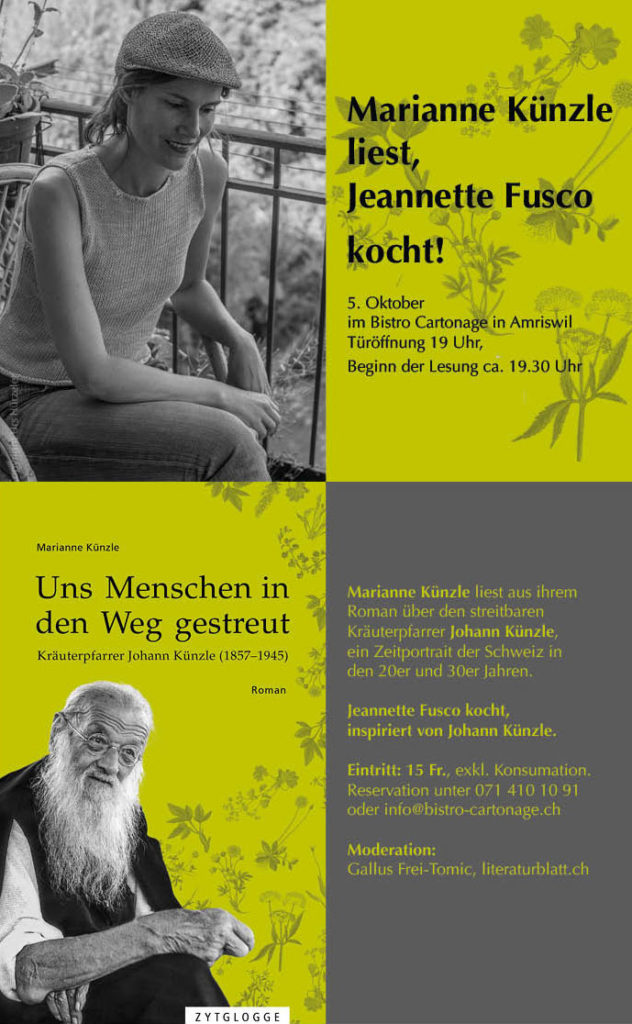

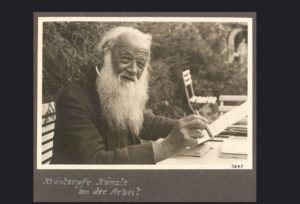

keinen direkten Eingang in den Roman. Aber bestimmt hat mir meine Auseinandersetzung mit der Gesellschaft die notwendige Motivation und den Durchhaltewillen gegeben, mich vier Jahre lang mit Johann Künzle zu befassen. Er vertrat schon vor über einem Jahrhundert Ansichten, die im jetzigen Zeitalter von Klima- und Ressourcenzerstörung, verursacht durch uns, die wir im Konsumieren Zufriedenheit zu finden glauben, hochaktuell sind und die ich zumindest teilweise teile: er wies auf krankmachende Lebensumstände hin, geisselte übermässigen Konsum, plädierte für einen bescheidenes Leben, appellierte an die Eigenverantwortung und Besinnung aufs Wesentliche. Und er beschrieb auf rührende Art und Weise die Schönheit und den Reichtum der Natur!

keinen direkten Eingang in den Roman. Aber bestimmt hat mir meine Auseinandersetzung mit der Gesellschaft die notwendige Motivation und den Durchhaltewillen gegeben, mich vier Jahre lang mit Johann Künzle zu befassen. Er vertrat schon vor über einem Jahrhundert Ansichten, die im jetzigen Zeitalter von Klima- und Ressourcenzerstörung, verursacht durch uns, die wir im Konsumieren Zufriedenheit zu finden glauben, hochaktuell sind und die ich zumindest teilweise teile: er wies auf krankmachende Lebensumstände hin, geisselte übermässigen Konsum, plädierte für einen bescheidenes Leben, appellierte an die Eigenverantwortung und Besinnung aufs Wesentliche. Und er beschrieb auf rührende Art und Weise die Schönheit und den Reichtum der Natur! regelmässigere Waldexkursionen. Ich kaufe keinen kühlenden Gels mehr ein, sondern finde das Kraut im Wald. Frische Luft, Kopf durchlüften, die Heilpflanze mit nach Hause tragen. Und: die Wirkung von Farn ist verblüffend! Wenn mir etwas fehlt, konsultiere ich, seit ich mit den Recherchen für das Buch begonnen habe, zuerst Johann Künzle’s Schriften. Ich glaube, dass mir die Arbeit an diesem Buch etwas mitgegeben hat: ich kümmere mich mehr um meine Gesundheit. So gut ich kann.

regelmässigere Waldexkursionen. Ich kaufe keinen kühlenden Gels mehr ein, sondern finde das Kraut im Wald. Frische Luft, Kopf durchlüften, die Heilpflanze mit nach Hause tragen. Und: die Wirkung von Farn ist verblüffend! Wenn mir etwas fehlt, konsultiere ich, seit ich mit den Recherchen für das Buch begonnen habe, zuerst Johann Künzle’s Schriften. Ich glaube, dass mir die Arbeit an diesem Buch etwas mitgegeben hat: ich kümmere mich mehr um meine Gesundheit. So gut ich kann. Besteht nicht die Gefahr, dass man mit einem Roman über Pfarrer Künzle von einem ganz speziellen Publikum als einen der ihren eingenommen werden könnte. Dass du die wirst, die mal über einen Pfarrer schrieb. So wie man als Schauspielerin nicht mit einer Etikette markiert werden will, so vielleicht auch bei Schriftstellerinnen.

Besteht nicht die Gefahr, dass man mit einem Roman über Pfarrer Künzle von einem ganz speziellen Publikum als einen der ihren eingenommen werden könnte. Dass du die wirst, die mal über einen Pfarrer schrieb. So wie man als Schauspielerin nicht mit einer Etikette markiert werden will, so vielleicht auch bei Schriftstellerinnen.

Esther Kinsky bringt auf Anhieb etwas zum Schwingen, zwingt mich, ihre Gedichte immer wieder zu lesen, einzelne Gedichte laut, so laut, dass andere Fahrgäste im Zug den Kopf zu mir drehen. Esther Kinsky ist Dichterin, führt Selbstgespräche über Leid, Fremdsein und Tod.

Esther Kinsky bringt auf Anhieb etwas zum Schwingen, zwingt mich, ihre Gedichte immer wieder zu lesen, einzelne Gedichte laut, so laut, dass andere Fahrgäste im Zug den Kopf zu mir drehen. Esther Kinsky ist Dichterin, führt Selbstgespräche über Leid, Fremdsein und Tod.

Grzegorz Parallelfigur ist Hold, auch ein Getriebener. Vom Tod seines Freundes in ein Versprechen gedrängt, von dem er sich mehr fürchtet als verantwortlich fühlt, ist Hold überzeugt davon, irgendwann auf der Sonnenseite des Lebens stehen zu müssen. Irgendwann all die Träume, die er mit sich herumschleppt, wahr werden lassen zu müssen. So wie der Pole auf dem Boot, mit dem Versprechen, dass sich nun endlich alles zum Guten wenden würde, findet Hold am Strand ein Schlauchboot. Ein Schlauchboot mit einem Toten und mehreren Päckchen Kokain. Hold nimmt das weisse Pulver zu sich, das materialisierte Versprechen, dass nun alles endlich anders werden würde. Mit einem Mal sieht alles ganz einfach aus, als hätte ihm sein toter Freund aus der Ferne diese eine Chance zugeschoben. Aber aus der vermeintlich sicheren Sache, aus dem weissen Pulver Geld zu machen, wird ein ungleicher Kampf um Leben und Tod. Ein Kampf, den Cynan Jones nicht mit billiger Action und Unmengen von Brutalität und Blut austragen lässt. Einen Kampf, den Jones in seinen Protagonisten inszeniert, die sich dabei immer tragischer im eigenen Unglück verstricken.

Grzegorz Parallelfigur ist Hold, auch ein Getriebener. Vom Tod seines Freundes in ein Versprechen gedrängt, von dem er sich mehr fürchtet als verantwortlich fühlt, ist Hold überzeugt davon, irgendwann auf der Sonnenseite des Lebens stehen zu müssen. Irgendwann all die Träume, die er mit sich herumschleppt, wahr werden lassen zu müssen. So wie der Pole auf dem Boot, mit dem Versprechen, dass sich nun endlich alles zum Guten wenden würde, findet Hold am Strand ein Schlauchboot. Ein Schlauchboot mit einem Toten und mehreren Päckchen Kokain. Hold nimmt das weisse Pulver zu sich, das materialisierte Versprechen, dass nun alles endlich anders werden würde. Mit einem Mal sieht alles ganz einfach aus, als hätte ihm sein toter Freund aus der Ferne diese eine Chance zugeschoben. Aber aus der vermeintlich sicheren Sache, aus dem weissen Pulver Geld zu machen, wird ein ungleicher Kampf um Leben und Tod. Ein Kampf, den Cynan Jones nicht mit billiger Action und Unmengen von Brutalität und Blut austragen lässt. Einen Kampf, den Jones in seinen Protagonisten inszeniert, die sich dabei immer tragischer im eigenen Unglück verstricken. Cynan Jones wurde 1975 in Wales geboren. Er ist Autor von vier Romanen und zahlreichen Erzählungen, die in Zeitschriften wie «Granta Magazine» oder der «New Welsh Review» veröffentlicht wurden. Für seinen Debütroman wurde er 2007 mit dem Betty Trask Award ausgezeichnet, für «Graben«» erhielt er 2014 den Jerwood Fiction Uncovered Prize. Cynan Jones lebt in der Nähe von Aberaeron an der walisischen Küste. «Alles, was ich am Strand gefunden habe» wurde aus den Englischen von Peter Torberg übersetzt.

Cynan Jones wurde 1975 in Wales geboren. Er ist Autor von vier Romanen und zahlreichen Erzählungen, die in Zeitschriften wie «Granta Magazine» oder der «New Welsh Review» veröffentlicht wurden. Für seinen Debütroman wurde er 2007 mit dem Betty Trask Award ausgezeichnet, für «Graben«» erhielt er 2014 den Jerwood Fiction Uncovered Prize. Cynan Jones lebt in der Nähe von Aberaeron an der walisischen Küste. «Alles, was ich am Strand gefunden habe» wurde aus den Englischen von Peter Torberg übersetzt.

Bis der Vater des zu Tode Gekommenen erwirkt, dass David den Tross ins Dorf des Verunfallten begleiten soll. Während Jo, Davids Frau, sich die Laune nicht verderben lassen will und weiterfeiert, fährt David in einem übervollen Auto und einem Toten im Gepäck hinaus in die Wüste, in die Berge, ins Ungewisse, vollkommen Fremde, in ein Dorf, wo sie trauernde Frauen erwarten und die Spannung messerscharf wird. Zweimal blinkt eine Klinge auf. Das erste Mal bloss um einen Apfel zu schälen, was demonstrieren soll, wie scharf die Klinge ist. Zum zweiten Mal vor Sonnenaufgang in der Wüste, auf Messers Schneide, zwischen Rachegefühlen und lähmender Wut.

Bis der Vater des zu Tode Gekommenen erwirkt, dass David den Tross ins Dorf des Verunfallten begleiten soll. Während Jo, Davids Frau, sich die Laune nicht verderben lassen will und weiterfeiert, fährt David in einem übervollen Auto und einem Toten im Gepäck hinaus in die Wüste, in die Berge, ins Ungewisse, vollkommen Fremde, in ein Dorf, wo sie trauernde Frauen erwarten und die Spannung messerscharf wird. Zweimal blinkt eine Klinge auf. Das erste Mal bloss um einen Apfel zu schälen, was demonstrieren soll, wie scharf die Klinge ist. Zum zweiten Mal vor Sonnenaufgang in der Wüste, auf Messers Schneide, zwischen Rachegefühlen und lähmender Wut. Lawrence Osborne, geboren 1958, ist ein Reisender, der mit seinen Reportagen unter anderem für die New York Times bekannt wurde. Ursprünglich aus Großbritannien, lebte er lange Zeit in Paris und jetzt in Bangkok. Inspiration für den Roman »Denen man vergibt« fand er während einer Marokkoreise. Es ist sein erster Roman auf Deutsch. Übersetzt wurde der Roman von Reiner Pfleiderer.

Lawrence Osborne, geboren 1958, ist ein Reisender, der mit seinen Reportagen unter anderem für die New York Times bekannt wurde. Ursprünglich aus Großbritannien, lebte er lange Zeit in Paris und jetzt in Bangkok. Inspiration für den Roman »Denen man vergibt« fand er während einer Marokkoreise. Es ist sein erster Roman auf Deutsch. Übersetzt wurde der Roman von Reiner Pfleiderer.