Im Tagblatt vom 5. September war folgender Bericht von Mirjam Bächtold zu lesen. Grund genug, um am kommenden Samstag die musikalische Lesung mit Arja Lobsiger und dem Duo STORIES im Theater 111 in St. Gallen zu besuchen. Mehr Informationen unter christianberger.ch!

Kategorie: Allgemein

Zum Anschlag auf den Gedenkstein in Goldegg

Lieber Gallus Frei, in der Nacht auf Samstag wurde der Gedenkstein für die Kriegsdienstverweigerer in Goldegg so beschmiert, dass alle eingravierten Namen unkenntlich wurden. Solche Werbung für mein Buch hatte ich mir nicht gewünscht.

Ich grüße Sie herzlich,

Hanna Sukare

«Karl Rupitsch wurde 1944 in Mauthausen gehenkt, weil er den Kriegsdienst verweigert hatte. Ein Grab bekam er nicht. Die Nationalsozialisten ermordeten ihre Gegner nicht nur, sondern wollten auch deren Namen auslöschen.

Karl Rupitschs Tochter, Brigitte Höfert, kämpfte lange für einen Gedenkstein, der an ihren Vater und die anderen Goldegger Kriegsdienstverweigerer erinnert sowie an deren Unterstützerinnen, die ins KZ kamen. 2014 wurde der Gedenkstein in Goldegg schließlich auf dem Grundstück der Gebietskrankenkasse verlegt. In der Nacht auf den 2. September 2018 wurde dieser Gedenkstein beschmiert. Penibel hat der Täter jeden einzelnen Opfernamen unkenntlich gemacht, als verübe er seine Untat gemäß der Tradition des Nationalsozialismus: Die Namen der Opfer auslöschen.

Ich denke heute an die Nachkommen der Goldegger Kriegsdienstverweigerer. Der Anschlag in Goldegg reißt ihre Wunden wieder auf. Den Nachkommen gelten mein Mitgefühl und meine Hochachtung. Ihre Väter und die Frauen, die sie unterstützt haben, trugen mit dazu bei, dass Österreich seinen Staatsvertrag bekam, und wir alle in einem freien Land leben. Die Namen dieser Männer und Frauen sind unauslöschlich im Buch der Geschichte verankert.

Ich hoffe, die Gemeinde Goldegg nimmt diese schockierende Untat zum Anlass, sich ein für alle Mal zu ihren Kriegsdienstverweigerern und deren Unterstützerinnen zu bekennen.

Hanna Sukare, 3. September 2018»

Rezension von «Schwedenreiter» auf literaturblatt.ch

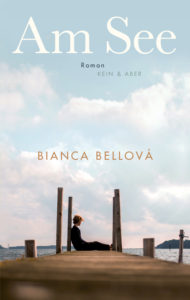

Bianca Bellová „Am See“, Kein und Aber

Was sich auf dem Büchertisch in der Buchhandlung wie eine Geschichte um Leidenschaft, mit dem Titel «Am See» wie eine liebliche Geschichte gibt, ist alles andere. Nami wächst dort auf. Der Wasserspiegel ist viel tiefer wie einst, die ehemaligen Fischerdörfer hoch an den Hängen über dem stinkenden See. Die Sonne brennt, ausser der Polizei fahren keine Autos mehr auf den aufgerissenen Strassen. Die Vergangenheit ist verloren gegangen, die Welt heute nicht einmal mehr Erinnerung.

Der See liegt irgendwo dort, wo einst Russland lag. Eine stinkende, giftige Kloake, salzig und tot. Die Dörfer und Städte an diesem See sind entweder abgeschottet für die Reichen und Mächtigen oder dem Zerfall, der Anarchie, der Willkür überlassen. Regen ist mehr Erinnerung, die Haut juckt, wer Kinder auf die Welt setzt, nimmt Missbildungen wie Schicksal entgegen. Nicht nur das, was an Infrastruktur und Natur dem Zerfall preisgegeben ist, zerfällt, auch das was das Menschsein in vergessener Vergangenheit ausmacht; Freundschaft, Liebe, Verbundenheit.

Hier wächst Nami auf, in Boris, einem kaputten Dorf, ein Junge mit blauen Augen. Zuerst bei den Grosseltern, bis diese sterben und in einer düstern Zeremonie den Seegeistern übergeben werden. Der Kolchosevorsteher übernimmt das Haus der Grosseltern, sperrt Nami in einen Verschlag, aus dem ihm der Weg in die Schule unmöglich gemacht wird. Er bricht nachts aus, streift durchs Dorf, lernt Zaza, ein Mädchen aus der Nachbarschaft kennen. Aber als Zaza von Soldaten vor den Augen Namis vergewaltigt wird, flieht dieser, macht sich auf den Weg in die Stadt, auf der Suche nach seiner Mutter, die er nur aus seinen Träumen kennt.

Namis Odyssee durch die Reste einer sterbenden Zivilisation, seine Suche nach seiner Herkunft, nach Freundschaft, einem Zuhause, bringt ihn zusammen mit  allerlei Gestalten. Mit Nikititsch, mit dem er Schwefel schürt, den er in einer Schreddermaschine sterben sieht. Mit Johnny, der ihn mitnimmt in seine Wohnung in einem Hochhaus, dem er dienen soll, der ihm ausgetragene Kleider gibt und ihn aus dem Kühlschrank Dinge essen lässt, von denen er nicht wusste, dass es sie noch gab, der Nami hält wie einen Hund, bis dieser zu beissen beginnt, Haken schlägt und den Gewehrkugeln entkommt. Mit der Alten Dame, die ihn aufnimmt, deren Garten er zurückgewinnt und die ihn belohnt mit einem Weg zu seiner Mutter.

allerlei Gestalten. Mit Nikititsch, mit dem er Schwefel schürt, den er in einer Schreddermaschine sterben sieht. Mit Johnny, der ihn mitnimmt in seine Wohnung in einem Hochhaus, dem er dienen soll, der ihm ausgetragene Kleider gibt und ihn aus dem Kühlschrank Dinge essen lässt, von denen er nicht wusste, dass es sie noch gab, der Nami hält wie einen Hund, bis dieser zu beissen beginnt, Haken schlägt und den Gewehrkugeln entkommt. Mit der Alten Dame, die ihn aufnimmt, deren Garten er zurückgewinnt und die ihn belohnt mit einem Weg zu seiner Mutter.

«Der See» ist eine Dystopie. Ein Endzeitroman. Ein Bild dessen, was sein könnte, wenn das Schiff ungebremst über den Abgrund hinausfährt. Kein Science fiction mit Superhelden, dafür umso mehr Verlierern. Eine Geschichte, die eine apokalyptische Welt in aller Selbstverständlichkeit zur Kulisse nimmt, den Weg Namis auf der Suche nach seiner Mutter, den Willen, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen, nicht zu akzeptieren, was unveränderlich scheint, so knochentrocken beschreibt, dass der Speichel im Mund während des Lesens wegbleibt.

Bianca Bellová gliedert ihren Roman in vier Teile: Ei – Larve – Puppe – Imago. Wer mit dieser Unterteilung, dem Werden Namis auf die Metamorphose zu einem Helden hofft, kommt nur strichweise auf seine Rechnung. «Am See» ist ein düsterer Entwicklungsroman. Die Geschichte eines Mannes, der nicht nur auf der Suchen nach einer Mutter ist, sondern auf der Suche nach seiner Bestimmung, jenem Ort, jenen Menschen, zu denen er wirklich gehört. Ein Buch mit ungeheuren Bildern, suggestiv erzählt, in seiner Düsternis von bezaubernder Schönheit.

Bianca Bellová wurde 1970 in Prag geboren und ist Schriftstellerin, Übersetzerin und Dolmetscherin. Sie ist die Autorin mehrerer in ihrem Heimatland gefeierter Romane und Novellen. Für ihren neusten Roman «Am See» wurde sie mit dem tschechischen Buchpreis «Magnesia Litera» sowie mit dem European Union Prize for Literature ausgezeichnet.

Bianca Bellová wurde 1970 in Prag geboren und ist Schriftstellerin, Übersetzerin und Dolmetscherin. Sie ist die Autorin mehrerer in ihrem Heimatland gefeierter Romane und Novellen. Für ihren neusten Roman «Am See» wurde sie mit dem tschechischen Buchpreis «Magnesia Litera» sowie mit dem European Union Prize for Literature ausgezeichnet.

Titelfoto: Sandra Kottonau

„Stories!“

Yaël Inokai las aus „Mahlstrom“ und die Musiker Christian Berger und Dominic Doppler interagierten mit ihrem Sound auf das, was die Autorin mit ihrem Text preisgab. Ein ganz spezielle Abend in einem ganz speziellen Ort. Hier die ersten Eindrücke:

«Einen anderthalbstündigen Spaziergang in meinem Buch. Mit dabei: Christian Berger und Dominic Doppler, die musikalisch den Weg bereitet haben. Laufen, gehen, stehen bleiben, anschauen, weitergehen, staunen … ohne Fragen, ohne Erklärung. Weil Literatur auch manchmal einfach da sein muss. Werde ich nicht vergessen.» Yaël Inokai

Bilder: Sandra Kottonau

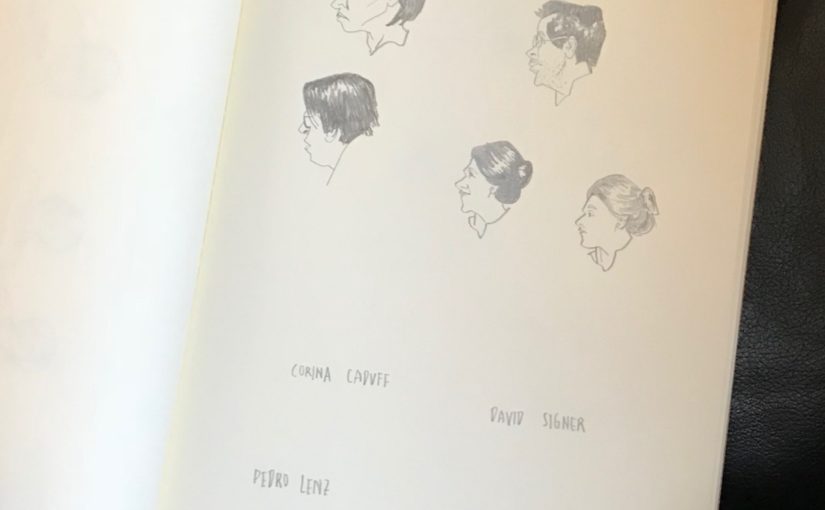

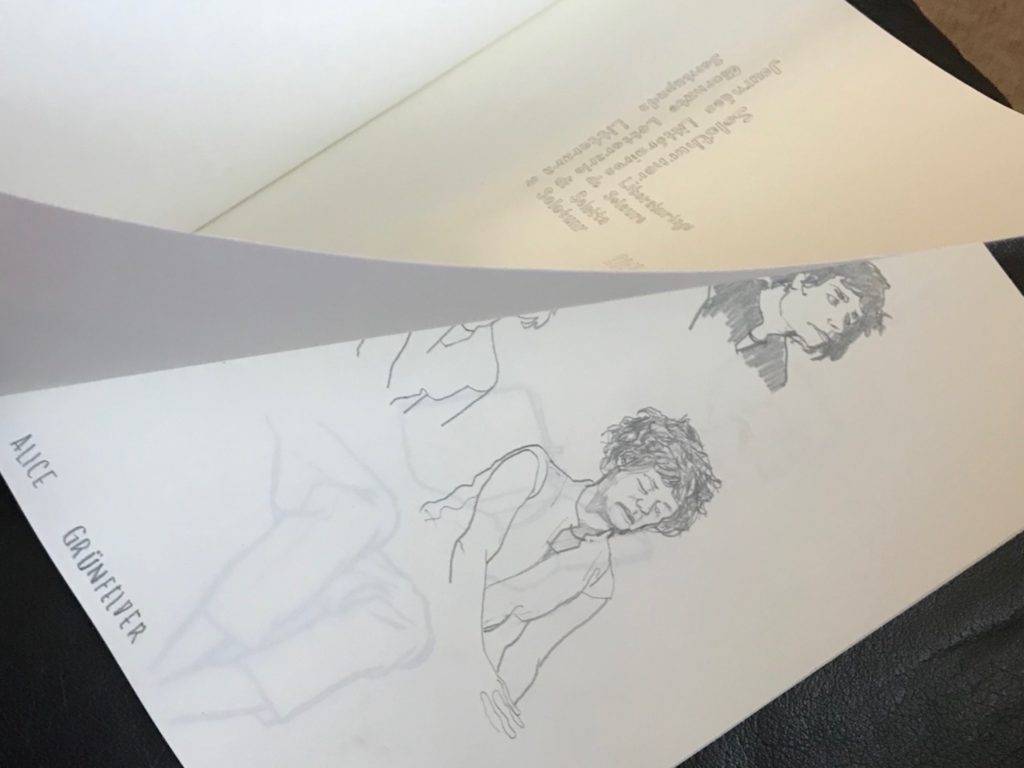

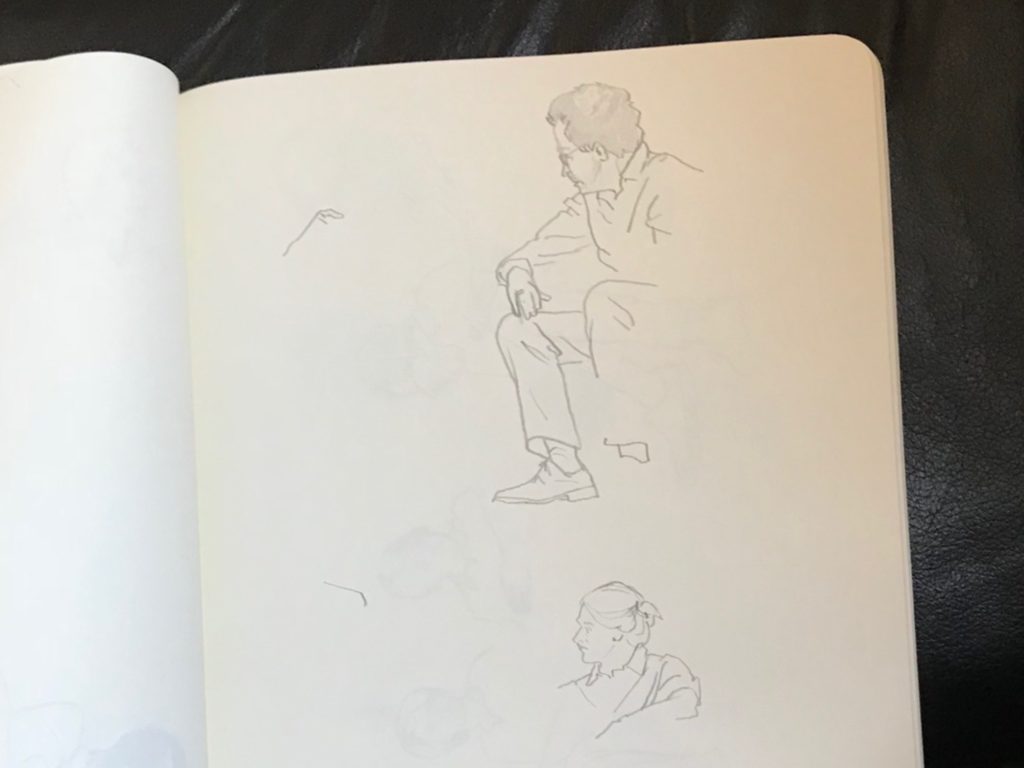

Solothurner Literaturtage mit Lea Frei, Illustratorin

Drei Tage zusammen mit Lea Frei an den 40. Solothurner Literaturtagen. Lea Frei studiert „Illustration“ an der Hochschule für Gestaltung in Luzern. Was dereinst als gemeinsames Projekt einmal eine Ausstellung werden soll, hier ein paar Kostproben.

Auf dem Bild unten David Signer und Anja Kampmann bei einer anregenden Diskussion zum Thema „Die Stimme der Verlierer“. Mit den beiden „Gezeichneten“ sassen jene zusammen, die auf dem Titelfoto zu sehen sind.

Wer neugierig auf mehr geworden ist – besuchen Sie literaturblatt.ch erneut!

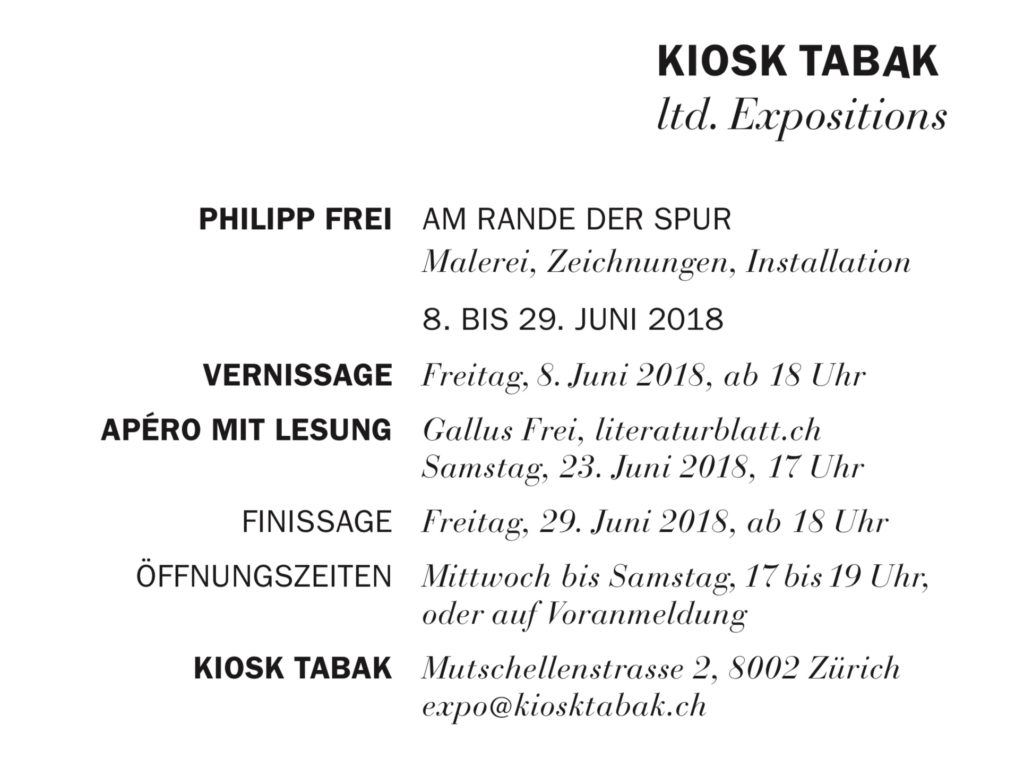

Ausstellung Philipp Frei „am Rande der Spur“ in Zürich

Am 8. Juni eröffnet Philipp Frei seine neue Ausstellung in Zürich! Seine Bilder erzählen viel, mehr als Geschichten. Es sind Einschnitte in Innenwelten, Aufforderungen zum Innehalten.

«Meine Arbeiten entstehen aus der Wechselwirkung von Komposition, Farbe und Faktur. Eine informell flüchtige Bildsprache versucht die malerische Artikulation von Raum erfahrbar zu machen. Mit der Befragung des Raumes und seiner Grenzen, dem Abwägen von An- und Abwesenheit suche ich die Balance zwischen Erinnerung und Gegenwart. Lakonische Auslassungen, Aussparungen verorten und suchen ein vieldeutiges Konglomerat. Gleichzeitig changieren die Arbeiten auf der Schwelle, im Übergang – Bild, Bildobjekt und der Skulptur.»

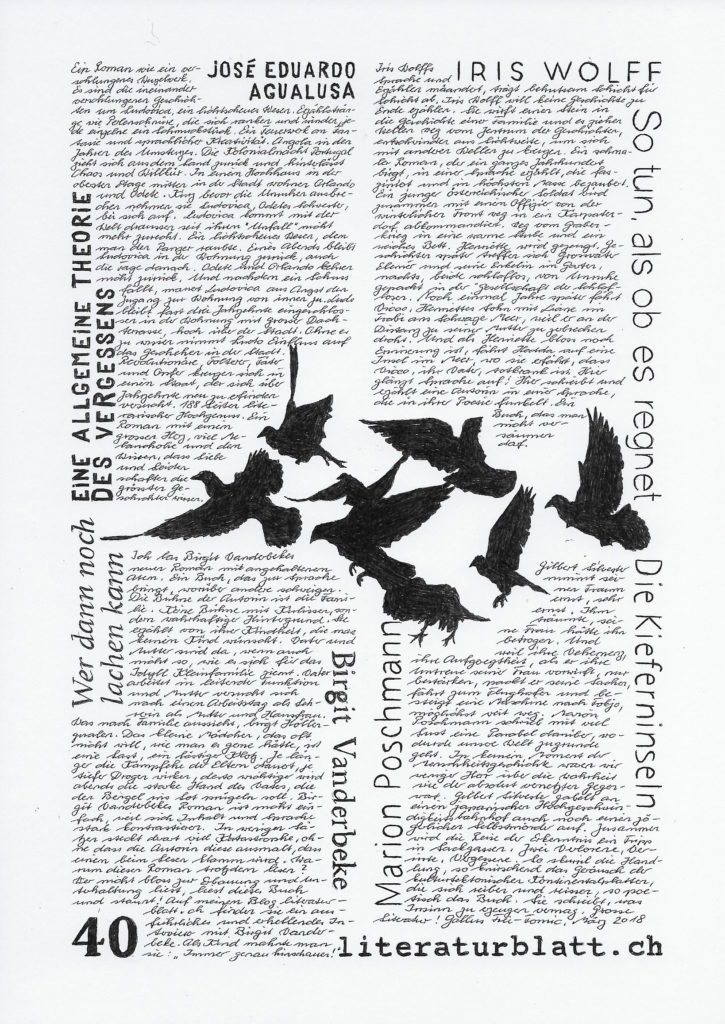

Das 41. Literaturblatt ist fertig!

Rechtzeitig zu den 40. Literaturtagen in Solothurn erscheint das 41. Literaturblatt im Literaturwonnemonat Mai. Unter den vier Buchempfehlungen sind auch zwei Erstlinge aus der Schweizer Literatur. Zwei junge Autoren, für die es sich alleine schon lohnt, auch dieses Jahr wieder an der Aare der Literatur zu huldigen.

Ein guter Blog ist okay. Und in der Masse dieser, gibt es auch einige, deren Empfehlungen man trauen kann. Aber nichts geht über die „analogen“ Literaturblätter. Sie sind mehr als verschriftlichte Empfehlungen, mehr als ein hübsches Blatt Papier. Sie sind Versinnbildlichung der Liebe zum guten Buch. Sie sind ein Statement für die Schrift, die Sprache, die Gestaltung.

Vier Bücher der Extraklasse. Drei Autorinnen und ein Autor, die besondere Aufmerksamkeit verdienen. Vier Rezensionen, die neugierig machen sollen. Ein Literaturblatt, das an gute Literatur erinnert: LESEN!

Lea Frei, Illustratorin, und meine Wenigkeit werden diesmal zu zweit an den Solothurner Literaturtagen dabeisein. Beide mit spitzem Stift. Lea Frei zeichnend, ich schreibend für literaturblatt.ch.

Vielleicht machen wir zwei mit unserer Aktion nicht nur auf uns aufmerksam, sondern auf unsere Leidenschaft. Vielleicht gewinnen wir neue Abonnenten fürs Literaturblatt. Denn Bücher brauchen Leserinnen und Leser, Autorinnen und Autoren Multiplikatoren, die auf ihre Bücher aufmerksam machen.

Das war das 40. Literaturblatt:

Wollen Sie die Literaturblätter künftig abonnieren. Hier!

Sorj Chalandon «Mein fremder Vater», dtv

Émile ist mit der dunkelhäutigen Fadita verheiratet. Zusammen mit ihrem gemeinsamen Sohn Clément scheinen sie das perfekte Bild einer Familienidylle abzugeben; ein Paar, das sich wirklich liebt und ein Sohn, der in Liebe aufgehoben und geborgen ist. Wenn da nur die Geschichte nicht wäre. Kann man den Schrecken einer Kindheit besiegen? Kann man sich aus den Fesseln von Schuldgefühlen befreien? Kann man wahrhaft vergeben? Kann man all die Schläge und Erniedrigungen verzeihen?

Dass Sorj Chalandon preisgekrönter Journalist ist und mit vielen seiner Romane in der französischen Presse und Preisgerichten für Furore sorgte, wundert mich nach der Lektüre von «Ein fremder Vater» nicht. Lange nicht mehr las ich einen Roman mit derart zunehmender Beklemmung wie diesen übermässig berührenden Roman einer Kindheit. Ich wartete über lange Strecken förmlich auf die drohenden Katastrophen, die Implosion einer eingeschnürten Kleinfamilie. Sorj Chalandon geht mit seinem Schreiben derart nahe an seine Kindheit, eine üble Kindheitsgeschichte des in den 70er Jahren gross werdenden Émile, dass die Lektüre zuweilen selbst zum Martyrium wird, beinahe unerträglich.

Im Frühling 2011 sitzen der mittlerweile selbst zum Vater gewordene Émile und seine greise Mutter allein im Krematorium und wohnen der Einäscherung des Vaters und Ehemanns bei. So allein, wie der Verstorbene und sie fast ein Leben lang waren. Unversöhnt, noch immer mit der Angst und dem Schrecken von Jahrzehnten in den Knochen.

«Sie sah nichts, meine Mutter. Nie hatte sie etwas gesehen.»

André Cholans lebt Anfang der Sechzigerjahre mit seiner Familie in Lyon. Er ist arbeitslos, im Höchstmass cholerisch, gewalttätig seiner Familie gegenüber, jähzornig und gefangen in einem wirren Geflecht aus Lügen und Phantastereien, die er dem kleinen Sohn als die Wahrheit verkauft. Er habe Verbindungen zum algerischen Widerstand genauso  wie zur CIA, sei einst Fallschirmjäger gewesen, Fussballprofi, Prediger, Sänger, Judolehrer und fallen gelassener Berater von Charles De Gaulle, dem amtierenden französischen Staatspräsidenten, einem Mann, der nicht nur ihn, sondern das algerische Volk verraten habe. Ein Mann, der den Tod verdient habe, das Attentat unterstützt von ihm dem Geheimagenten, dem es unmöglich ist, dass sein Zuhause durch Schnüffler und Gegner ausspioniert werde. Darum bleibt die Wohnung, das Zuhause von Émile für jeden Besuch verschlossen. Nicht einmal Nachbarn grüsst man. Im dunklen Treppenhaus lauscht man und schliesst tagsüber die Fensterläden.

wie zur CIA, sei einst Fallschirmjäger gewesen, Fussballprofi, Prediger, Sänger, Judolehrer und fallen gelassener Berater von Charles De Gaulle, dem amtierenden französischen Staatspräsidenten, einem Mann, der nicht nur ihn, sondern das algerische Volk verraten habe. Ein Mann, der den Tod verdient habe, das Attentat unterstützt von ihm dem Geheimagenten, dem es unmöglich ist, dass sein Zuhause durch Schnüffler und Gegner ausspioniert werde. Darum bleibt die Wohnung, das Zuhause von Émile für jeden Besuch verschlossen. Nicht einmal Nachbarn grüsst man. Im dunklen Treppenhaus lauscht man und schliesst tagsüber die Fensterläden.

Ein paranoider Vater macht seinen einzigen Sohn zu seinem Verbündeten, täuscht diesem eine Welt vor, die es nicht gibt, gegen die man sich aufzulehnen hat, rebellieren muss. Vater André erfindet eine ganze Reihe von Figuren, Geschichten, Tatsachen und Zusammenhänge, die den kleinen, schmächtigen, asthmatischen Émile gleichermassen beeindrucken, beängstigen und in eine Welt einbetten. Obwohl der Vater ihn misshandelt, schlägt, für Stunden in einen Schrank sperrt und ihn mitten in der Nacht weckt, um ihn kampftauglich zu drillen. Einen Vater will man lieben. Einem Vater will man glauben.

«Jedes meiner Bücher entspricht einer Wunde (…). Mein Vater war meine letzte Wunde. Ich braucht dreiundsechzig Jahre, um dieses Buch zu schreiben. Ich weiss nicht, ob ich weitere schreiben werde» Sorj Chalandon

Ein wahrhaft ver-rückter Vater, der seinen eingeschüchterten Sohn zu seinem wichtigsten Verbündeten macht – mit verheerenden Folgen. Die verquere Welt des Vaters mischt sich mit der seines Sohnes, wird zu einer trüben, undurchsichtigen, giftigen Suppe.

Und die Mutter? Sie hat längst resigniert, sich in ihrem Elend eingerichtet, alles entschuldigend mit dem Satz «Du kennst deinen Vater.» Es reiht sich eine Katastrophe an die andere, Verwundung an Verwundung.

«Meine Mutter ohne Gebrauchsanweisung. Ein Gesicht wie ein weisser Lappen. Augen, Mund, Stirn wie eingefroren.»

«Mein fremder Vater» ist keine Abrechnung. Der Roman macht allen Vätern und Müttern bewusst, was sie mit ihrem Tun und Lassen anrichten können, dass Fehler unweigerlich passieren. Das Schlimmste aber bleibt, wenn Kinder mit den von Müttern und Vätern begangenen Fehlern alleine gelassen werden.

Ein Buch von schmerzlicher Tragik über einen am des Romans erwachsenen Mann, der seinen eigenen Sohn in die Arme nehmen kann und um die Verantwortung weiss, die in den Liebesbezeugungen seines kleinen Sohnes liegt.

Unbedingt lesen, auch wenn es einem fast das Herz zerreisst.

Sorj Chalandon war Journalist bei der Zeitung «Libération». Seine Reportagen über Nordirland und den Prozess gegen Klaus Barbie wurden mit dem Albert-Londres-Preis ausgezeichnet. Er veröffentlichte die Romane «Le petit Bonzi» (2005), «Une promesse» (2006, ausgezeichnet mit dem Prix Médicis) und «Mon traître» (2008). Sein vierter Roman «La légende de nos pères» (2009) erschien 2012 als erstes Buch in deutscher Übersetzung u.d.T. «Die Legende unserer Väter». Der folgende Roman «Retour à Killybegs» (2011; dt. «Rückkehr nach Killybegs», 2013) wurde mit dem Grand Prix du roman de l’Académie francaise 2011 ausgezeichnet und war für den Prix Goncourt 2011 nominiert. Auch der Roman «Le quatrième mur» (2013; dt. «Die vierte Wand», 2015) war für den Prix Goncourt nominiert.

Sorj Chalandon war Journalist bei der Zeitung «Libération». Seine Reportagen über Nordirland und den Prozess gegen Klaus Barbie wurden mit dem Albert-Londres-Preis ausgezeichnet. Er veröffentlichte die Romane «Le petit Bonzi» (2005), «Une promesse» (2006, ausgezeichnet mit dem Prix Médicis) und «Mon traître» (2008). Sein vierter Roman «La légende de nos pères» (2009) erschien 2012 als erstes Buch in deutscher Übersetzung u.d.T. «Die Legende unserer Väter». Der folgende Roman «Retour à Killybegs» (2011; dt. «Rückkehr nach Killybegs», 2013) wurde mit dem Grand Prix du roman de l’Académie francaise 2011 ausgezeichnet und war für den Prix Goncourt 2011 nominiert. Auch der Roman «Le quatrième mur» (2013; dt. «Die vierte Wand», 2015) war für den Prix Goncourt nominiert.

Das 40. Literaturblatt

Das 40. Literaturblatt wird bald fertig sein. Selbst gezeichnet, selbst gestaltet, selbst geschrieben. Vier Literaturempfehlungen, vier wirklich gute Bücher! An 300 Interessierte per Post verschickt, in der Hoffnung, die Bücher würden ähnliche Wirkungen erzeugen, wie in meinen Händen, von mir gelesen und genossen.

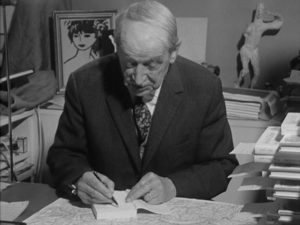

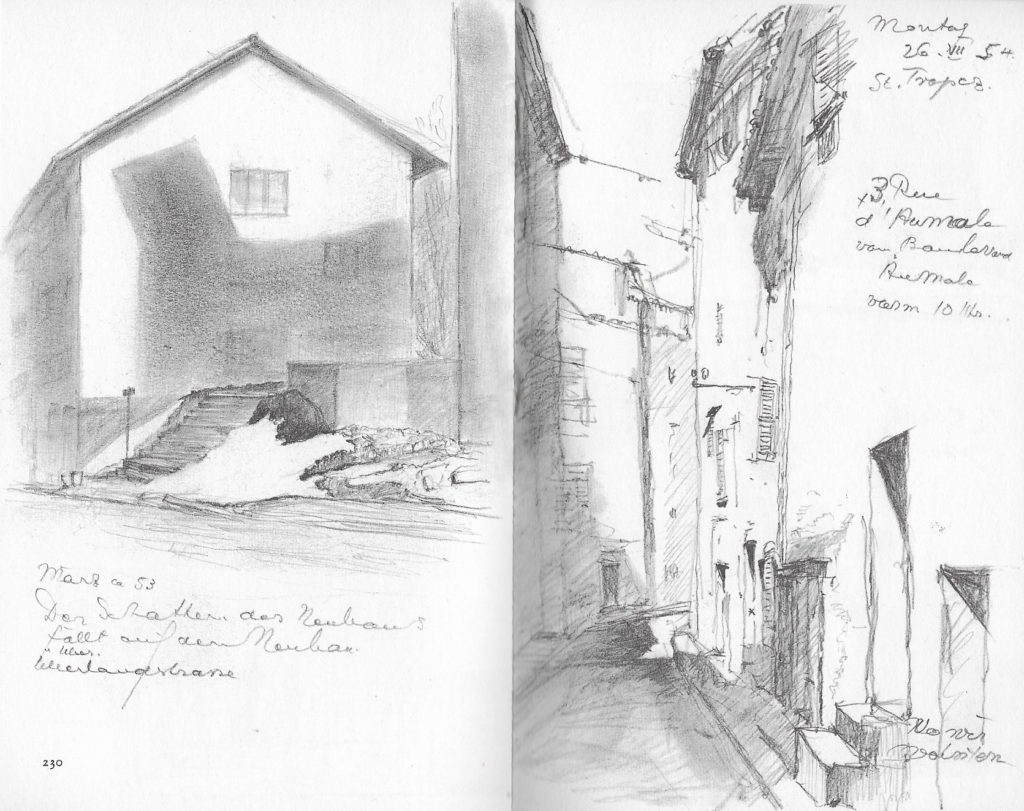

Handgeschrieben, mit Kugelschreiber gezeichnet. Vor vielen Jahren entdeckte ich den Schweizer Schriftsteller, Zeichner und Journalisten Arnold Kübler (1890 – 1983). Oft auf  Reisen und unterwegs als Journalist und Kulturredaktor, als Wanderer und stiller Beobachter, zeichnete er stets mit Bleistift und Kugelschreiber. Unvergessen ist sein Reisebericht seiner Wanderung von Paris nach Basel «Paris – Bâle à pied», in dem er zeichnerisch jenes festhielt, was andere übersehen hätten. Oder «Zeichne, Antonio!», eine Sammlung von Zeichnungen und Betrachtungen über das Zeichnen selbst. Zeichnen als eine Art, die Welt zu erfahren, sie zu verinnerlichen. Ein anderer Titel seiner Bücher „Verweile doch!“ ist, selbst wenn man heute darin liest, ein Programm seiner Art, der Welt zu begegnen. Nicht einfach mit einem Fotoklick festhalten, was gar nicht die Möglichkeit hatte, ins Bewusstsein einzudringen, ein Teil seiner selbst zu werden. Eine Ansicht, eine Einsicht, die heute nichts an seiner Qualität verloren hat. In „Zeichne, Antonio!“ ist es eine Art Tagebuch, zeichnerische Spuren seiner Spaziergänge durch Landschaften, Städte und Museen.

Reisen und unterwegs als Journalist und Kulturredaktor, als Wanderer und stiller Beobachter, zeichnete er stets mit Bleistift und Kugelschreiber. Unvergessen ist sein Reisebericht seiner Wanderung von Paris nach Basel «Paris – Bâle à pied», in dem er zeichnerisch jenes festhielt, was andere übersehen hätten. Oder «Zeichne, Antonio!», eine Sammlung von Zeichnungen und Betrachtungen über das Zeichnen selbst. Zeichnen als eine Art, die Welt zu erfahren, sie zu verinnerlichen. Ein anderer Titel seiner Bücher „Verweile doch!“ ist, selbst wenn man heute darin liest, ein Programm seiner Art, der Welt zu begegnen. Nicht einfach mit einem Fotoklick festhalten, was gar nicht die Möglichkeit hatte, ins Bewusstsein einzudringen, ein Teil seiner selbst zu werden. Eine Ansicht, eine Einsicht, die heute nichts an seiner Qualität verloren hat. In „Zeichne, Antonio!“ ist es eine Art Tagebuch, zeichnerische Spuren seiner Spaziergänge durch Landschaften, Städte und Museen.

Sie können die Literaturblätter abonnieren:

Sie können die Literaturblätter abonnieren:

Gallus Frei-Tomic

LITERATURPORT Amriswil

St. Gallerstrasse 21

8580 Amriswil

oder via «Kontakt»

All jenen, die jeweils nach 10 versandten Literaturblättern dieses mit einem finanziellen Zustupf tatkräftig unterstützen, danke ich herzlich. Herstellung, Druck und Versand brauchen nicht nur Enthusiasmus, einen langen Atem und Energie. Wer das „Unternehmen Literaturblatt“ gerne mit einem Geldbetrag unterstützen oder dieses abonnieren möchte, findet die entsprechenden Angaben unter der Rubrik „Was sind Literaturblätter?“.

Kontonummer: Raiffeisenbank 8580 Amriswil-Dozwil-Sommeri

CH16 8137 3000 0038 6475 8

Literaturblätter I bis XXX

I Claudia Schreiber «Süss wie Schattenmorellen», Helen Garner «Das Zimmer», Véronique Olmi «Die erste Liebe», Annette Pehnt «Haus der Schildkröten»

II Marcello Fois «Die schöne Mercede und der Meisterschmied», Zsuzsa Bank «Die hellen Tage», Jan Costin Wagner «Das Licht in einem dunklen Haus», Jan-Philippe Mégnin «Dieses klare Licht in den Bergen»

III Anne Cuneo «Stepan», Erwin Koch «Was das Leben mit der Liebe macht», Vincenzo Todisco «Rocco und Marittimo», Jens Steiner «Hasenleben»

IV Julia Frank «Rücken an Rücken», Katharina Hacker «Eine Dorfgeschichte», Erri de Luca «Das Gewicht des Schmetterlings», David Benoiff «Die Stadt der Diebe»

V Elke Heidenreich und Bernd Schroeder «Alte Liebe», Angelika Klüssendorf «Das Mädchen», Josef Haslinger «Jachimov», Emma Donoghue «Raum»

VI Gebrand Bakker «Der Umweg», Milena Michiko Flasar «Ich nannte ihn Krawatte», Lisa-Marie Seydlitz «Sommertöchter», Ursula Fricker «Ausser sich»

VII Dea Loher «Bughatti taucht auf», Hansjörg Schneider «Nilpferde unter dem Haus», Marion Brasch «Ab jetzt ist Ruhe», Ulla Lenze «Der kleine Rest des Todes»

VIII Patrick Tschan «Polarrot», Juli Zeh «Nullzeit», Bernd Schroeder «Auf Amerika», Maya Haderlap «Engel des Vergessens»

IX Mechthild Borrmann «Der Geiger», Daniel Mezger «Land spielen», Hansjörg Schertenleib «Wald aus Glas», Wolfgang Hermann «Abschied ohne Ende»

X Barbara Honigmann «Bilder von A.», Florian Illies «1913», Tomas Gonzalez «Das spröde Licht», Anna Enquist «Die Betäubung»

XI Philipp Grimbert «Ein besonderer Junge», Silvio Blatter «Vier Tage im August», Mette Jakobson «Minous Geschichte», Anne Weber «Tal der Herrlichkeiten»

XII Joachim B. Schmidt «In Küstennähe», Linus Reichlin «Das Leuchten der Ferne», Doris Knecht «Besser», Joel Haahtela «Die Verschwundenen von Helsinki»

XIII Oscar Peer «Eva und Anton», Nicol Ljubic «Meeresstille», Carolina De Robertis «Perla», Cord Riechelmann «Krähen»

XIV Angelika Waldis «Aufräumen», Ulrike Edschmid «Das Verschwinden des Philip S.», Franz Hohler «Gleis 4», Jens Steiner «Carambole»

XV Rudolf Bussmann «Popcorn», Monika Maron «Zwischenspiel», Marica Bodrozic «Kirschholz und alte Gefühle», Jagoda Marinic Restaurant «Dalmatia»

XVI John Williams «Stoner», Pedro Lenz «I bi mehr aus eine», Annette Pehnt «Lexikon der Angst», Linn Ullmann «Das Verschwiegene»

XVII Andreas Neeser «Zwischen zwei Wassern», Paul Auster «Winterjournal», Christoph Schwyzer «Jakob und der Wolldeckenvogel», Emmanuel Lepage «Ein Frühling in Tschernobyl»

XVIII Urs Faes «Sommer in Brandenburg», Erica Engeler «Vom Verschwinden», Silvia Tschui «Jakobs Ross», Angelika Klüssendorf «April»

XIX Yusuv Yesilöz «Soraja», Katja Petrowskaja «Vielleicht Esther», Res Brandenberger «Luis.Brot.», Véronique Olmi «Das Glück, wie es hätte sein können»

XX Urs Mannhart «Bergsteigen im Flachland», Tanja Maljartschuk «Biographie eines zufälligen Wunders», Gail Jones «Ein Samstag in Sydney», Pascal Kramer «Die unerbittliche Brutalität des Erwachens»

XXI Roland Buti «Das Flirren am Horizont», Simone Lappert «Wurfschatten», Angelika Waldis «Das geheime Leben der Schneiderin», Viola Rohner «Alles Gute und auf Wiedersehen»

XXII Jean-Philippe Blondel «Zweiundzwanzig», Dominique Anne Schuetz «Die unsichtbare Grenze», Karen Köhler «Wir haben Raketen geangelt», Joachim B. Schmidt «Am Tisch sitzt ein Soldat»

XXIII Robert Seethaler «Ein ganzes Leben», Linus Reichlin «In einem anderen Leben», Kristof Magnusson «Arztroman», Olga Grjasnowa «Die juristische Unschärfe einer Ehe»

XXIV Elisabeth Binder «Ein kleiner und kleiner werdender Reiter», Norbert Scheuner «Die Sprache der Vögel», André David Winter «Jasmins Brief», Margrit Schriber «Schwestern wie Tag und Nacht»

XXV Regula Wenger «Leo war mein erster», Herman Koch «Sehr geehrter Herr M.», Eduardo Mendoza «Der Walfisch», Christine Fischer «Lebzeiten»

XXVI Nino Haratischwili «Das achte Leben (Für Brilka)», Dörte Hansen «Altes Land», Angelika Waldis «Marktplatz der Heimlichkeiten», Christiane Neudecker «Sommernovelle»,

XXVII Valerie Fritsch «Winters Garten», Rolf Lappert «Über den Winter», Aharon Appelfeld «Nicht von dieser Welt», Ernest van der Kwast «Fünf Viertelstunden bis zum Meer»

XXVIII György Dragoman «Der Scheiterhaufen», Zora del Buono «Das Leben der Mächtigen», Anna Enquist «Streichquartett», Lena Gorelik «Null bis unendlich»

XXIX Flavio Steinmann «Bajass», Jocelyne Saucier «Ein Leben mehr», Peter Henning «Die Chronik des verpassten Glücks», Bov Bjerg «Auerhaus»

XXX Pierre Jarawan «Am Ende bleiben die Zedern», Michael Köhlmeier «Das Mädchen mit dem Fingerhut», Christoph Hein «Glückskind mit Vater», Eva Schmidt «Ein langes Jahr»

XXXI Michelle Steinbeck «Mein Vater war ein Mann und im Wasser ein Walfisch», Laura Vogt «So einfach war es also zu gehen», Noëmi Lerch «Die Pürin», Eva Roth «Blanko»

XXXII Ursula Fricker «Lügen von gestern und heute», Reinhard Kaiser-Mühlecker «Fremde Seele, dunkler Wald», Carlos Peter Reinelt «Willkommen und Abschied», Hanna Sukare «Staubzunge»

XXXIII Zora del Buono «Hinter Büschen, an eine Hauswand gelehnt», Lorenz Langenegger «Dorffrieden», Frédéric Zwicker «Hier können Sie im Kreis gehen», Nina Jäckle «Der lange Atem»

XXXIV Max Küng «Wenn du dein Haus verlässt, beginnt das Unglück», Urs Richle «Anacona 0.2», Quentin Mouron «Notre-dame-de-la-merci», Christoph Ransmayr «Cox oder Der Lauf der Zeit»

XXXV Fee Katrin Kanzler «Sterben lernen», China Miéville «Dieser Volkszähler», Stephan Lohse «Ein fauler Gott», Véronique Olmi «Der Mann in der fünften Reihe»

XXXVI Olga Grjasnova «Gott ist nicht schüchtern», Christoph Hein «Trutz», Joachim B. Schmidt «Moosflüstern», Martina Clavadetscher «Knochenlieder»

XXXVII Marie-Jeanne Urech «Schnitz», Anne Weber «Kirio», Lena Gorelik «Mehr schwarz als lila», Franzobel «Das Floss der Medusa»

XXXVIII Carmen Stephan „It‘s all true“, Nina Jäckle „Stillhalten“, Linda Boström Knausgård „Willkommen in Amerika“, Tim Krohn „Erich Wyss übt den freien Fall“

XXXIX Peter Weibel «Der Schmetterling schläft», Ida Hegazi Hoyer «Das schwarze Paradies», Laura Freudenthaler «Die Königin schweigt», Arja Lobsiger «Jonas bleibt»

XL ?

August 2018: Catalin Dorian Florescu liest in Amriswil!

Die Reihe der Hauslesungen wird fortgesetzt. Mitte August liest Catalin Dorian Florescu aus seinem bei C. H. Beck erschienen Erzählband „Der Nabel der Welt“ und seinem Essayband „Die Freiheit ist möglich“ aus dem Residenz Verlag. Die Veranstaltung beginnt wie immer mit einem Apéro um 11 Uhr. Auf die Lesung folgt ein Gespräch mit dem Autor und im Anschluss, wieder bei einem Glas Wein, ist Platz für ganz persönliche Gespräche. Ein Büchertisch steht zur Verfügung!

Genauere Informationen folgen. Eine Anmeldug ist wegen beschränkter Platzzahl unbedingt erforderlich! info@literaturblatt.

Catalin Dorian Florescu, geboren 1967 in Timişoara in Rumänien, lebt als freier Schriftsteller in Zürich. Er veröffentlichte die Romane «Wunderzeit» (2001), «Der kurze Weg nach Hause» (2002) und «Der blinde Masseur» (2006). Er erhielt zahlreiche Stipendien und Preise – u. a. den Anna Seghers-Preis und 2011 den Schweizer Buchpreis. Im Jahr 2012 wurde er mit dem Josef von Eichendorff-Literaturpreis für sein Gesamtwerk geehrt.

Catalin Dorian Florescu, geboren 1967 in Timişoara in Rumänien, lebt als freier Schriftsteller in Zürich. Er veröffentlichte die Romane «Wunderzeit» (2001), «Der kurze Weg nach Hause» (2002) und «Der blinde Masseur» (2006). Er erhielt zahlreiche Stipendien und Preise – u. a. den Anna Seghers-Preis und 2011 den Schweizer Buchpreis. Im Jahr 2012 wurde er mit dem Josef von Eichendorff-Literaturpreis für sein Gesamtwerk geehrt.