Die einen tun alles, um einmal aus der Masse der Anonymität aufzutauchen, vergessen alle Scham, um ein Stück Berühmtheit zu gewinnen, koste es, was es wolle. Andere leben ein Leben lang in den Mühlen der Pflichterfüllung und Selbstvergessenheit, um resümierend festzustellen, dass da nichts geblieben ist.

Iris ist seit kurzem pensioniert und hat genügend Zeit zu resümieren, auf das Vergangene zurückzuschauen. Iris ist nicht unzufrieden mit ihrem Leben, war eingebettet in einen Beruf, eine Aufgabe, auch wenn das mit der Liebe, mit einer Familie nicht reichte. Sie geniesst den Ruhestand, weil er ihr endlich die Möglichkeit gibt auszubrechen, zaghaft andere Wege zu gehen. Gleichzeitig merkt sie, dass der leichte Weg, Kontakte zu knüpfen mit dem Ausscheiden aus einem Arbeitsprozess, einem Arbeitsumfeld schwieriger geworden ist. Eine Zeit der Neuorientierung.

Bei einem spontanen Besuch der örtlichen Buchhandlung findet sie im Regal der einheimischen AutorInnen ein Buch mit dem Titel „Auf Umwegen zum Erfolg“ von Silvan J. Mueller. Wäre der Name des Autors nicht gewesen, hätte der Titel sie nicht zum Kauf animiert. Aber Silvan J. Mueller. Sie hatte den Mann gekannt. Er war über viele Jahre ihr Geliebter gewesen. Er, verheiratet, Vater einer Familie, mitterweile ein alter Mann, über achtzig, weit weg von ihrer Gegenwart. Trotzdem war er damals ihre Hoffnung, eine Tür, ein Versprechen, dem er aber eines Tages mit einem Brief ein Ende setzte, er habe sich „das mit uns“ lange überlegt und sei zum Schluss gekommen, die Beziehung habe keine Zukunft.

Iris trägt das Buch mit nach Hause, obwohl sie schon in der Buchhandlung am liebsten zu lesen begonnen hätte. Silvan, damals noch Silvan Müller, war ihr Liebesglück, ein grosses Stück ihres Lebens. Trotzdem blieb sie der Seitensprung, die zweite Wahl, jenes Glück, das man einfach abstreifen konnte. Gleichzeitig weiss Iris, dass vieles in Silvans Leben nicht so gelaufen wäre, wie es lief, wäre sie nicht Teil seines Lebens gewesen. Umso schockierender die Feststellung, dass sie mit keinem Wort in der Biographie dieses Mannes vorkommt, nicht einmal die Auswirkungen ihrer Liebe. Iris muss feststellen, dass sie eine Leerstelle ist, jemand, auf den man ganz leicht verzichten kann, der es nicht wert ist, erwähnt zu werden, nicht einmal verschlüsselt.

Mit einem Mal wird Iris in die Vergangenheit zurückkatapultiert, in ein grosses Stück Leben, das sie längst abgeschlossen und verdaut glaubte. So nichtig ihre Rolle im niedergeschriebenen Leben ihrer einstmaligen grossen Liebe, so gross der Schmerz darüber, dass sie scheinbar spurlos an jenem Leben vorbeigegangen ist, obwohl sie weiss, dass dem nicht so ist.

Sie liest das Buch ein zweites Mal mit der Absicht, das Geschriebene zu korrigieren, zu ergänzen, bis mehr und mehr klar wird, dass Iris es bei den schriftlichen Korrekturen nicht sein lassen kann. Aber nicht nur mit den Korrekturen in diesem Buch, in der Sicht auf die Vergangenheit. Auch Korrekturen in ihrem Leben jetzt. Einst hatte sie den Wunsch zu studieren, stand „Studium“ ganz oben auf ihrer Prioritätenliste. Aber das Leben korrigierte diese Liste, schob ihre Wünsche immer weiter nach hinten.

Mit einem Mal beginnt sich Iris Fragen zu stellen, die sie sich nie zu stellen traute oder sie ihr schon vor der Antwort irrelevant schienen. Fragen, die mit einem Mal ihr Selbstverständnios erschüttern. Silvan pulverisierte Pläne. Und irgendwann schien sie bloss noch zu funktionieren, erst recht, als sich Silvan “für die Familie“, gegen sie entschied.

Wir alle frisieren unsere Vergangenheit, korrigieren und beschönigen, dramatisieren und verharmlosen. Jede Sicht auf die Vergangenheit ist eine Zensur. Das eine wird zum Leuchten gebracht, anderes deckt man mit einer schweren, lichtundurchlässigen Decke zu. Iris macht die Missachtung, das Leugnen des einen zum Motor ihrer selbst. Iris blättert in ihrem eigenen Leben zurück und macht das Erinnern zu einer Selbstvergewisserung.

Alexandra von Arx beschreibt sechs Tage. Eine Woche des Um- und Aufbruchs. Eine Neuschöpfungsgeschichte. Alexandra von Arx ist eine Meisterin der feinen Töne, «Das mit uns“ die Kampfschrift einer Auferstehung.

Interview

Ein erstaunliches Buch, nur schon die Ausgangslage. War es doch über Jahrhunderte klar, dass die Frau kaum je aus dem Schatten des Gatten, geschweige denn eine Schattenfrau aus jenem des Geliebten heraustreten konnte. Wie bist du zum Stoff, zur Idee gekommen?

Die Idee entstand beim Lektorieren einer Biografie. Darin ging es um zwei Brüder, die vor allem von ihrem beruflichen Werdegang erzählten. Frauen kamen praktisch nicht vor, auch die Ehefrauen kaum. Das beschäftigte mich sehr. Ich stellte mir die Empörung von Frauen vor, die in einer Männerbiografie eine wichtige Rolle zu spielen glauben, aber letztlich kaum Erwähnung finden. Diese Empörung wollte ich literarisch verarbeiten. Mit der Wahl einer Protagonistin, die in einer Biografie aus naheliegenden Gründen nicht erwähnt werden kann, trieb ich die Thematik auf die Spitze.

Iris ist pensioniert, im Unruhestand. Wie so viele, die in einen Alltag eingespannt sind, die erste richtige Chance der Besinnung, der Neuorientierung. Das Buch, das sie zuerst in eine tiefe Krise stürzen lässt, wird zu einem Türöffner. Viel mehr als eine Kreuzfahrt in der Karibik oder ein Survivalkurs in den Wäldern des Mittellandes. Ent-Täuschung wörtlich genommen?

Die Autobiografie von Silvan hat tatsächlich eine gewisse Kraft. Sie wirft Iris zurück in die Vergangenheit, an einen wunden Punkt in ihrer eigenen Biografie. Vielleicht ist der Ruhestand der richtige Moment, um sich mit einem Thema auseinanderzusetzen, das man im Berufsalltag erfolgreich verdrängt hatte. Dazu braucht es weder eine Kreuzfahrt noch einen Survivalkurs. Bücher sind kraftvoll genug.

Silvan ist über 80 und schreibt ein Buch über sein Leben, zumindest über den Teil, den er als sein Leben sehen will. Ist das nicht ein ganz natürlicher Vorgang? Beschönigen nicht alle ihre Vergangenheit, permanent, selbst dann, wenn wir vorgeben, ehrlich zu sein?

Der Rückblick auf das eigene Leben ist nie objektiv, sondern sagt viel darüber aus, wie wir uns wahrnehmen oder wie wir wahrgenommen werden möchten. Die Auswahl der Ereignisse, die man erwähnt, und die Art, wie sie miteinander verknüpft werden, enthalten eine Wertung. Diese muss nicht unbedingt beschönigend sein.

Iris versucht zuerst die Geschichte, das Buch zu korrigieren, ihre Sicht zu rechtfertigen. Aber das Buch ist geschrieben, die Markierung gesetzt. Ist dein Buch die Geschichte einer Emanzipation, nicht zuletzt die Aufforderung zur Emanzipation, unabhängig vom Geschlecht?

Iris tritt aus der jahrzehntelangen Unsichtbarkeit heraus. Das ist ein grosser Schritt. Ob er als Emanzipation zu bezeichnen ist, weiss ich nicht.

„Alles ist eine Frage der Perspektive“, könnte man lakonisch kommentieren. Silvans Wahrheit ist nicht jene von Iris. Wir leben unter dem Zwang, stets alles in Schubladen zu ordnen. In gut und böse, in richtig und falsch, wahr und verdreht. Iris wird erst frei, als sie den Zwang ablegen kann und ihren Blick in eine offene Perspektive richten kann. Ist Schreiben nicht genau diese Befreiung?

Beim Schreiben kann ich in die Rolle einer anderen Person schlüpfen und dadurch die Perspektive wechseln. Das fasziniert mich. In der Konstellation von «Das mit uns» wäre vielleicht auch die Figur von Verena interessant. Denkbar ist, dass sie im bisherigen Narrativ unterschätzt wurde.

Alexandra von Arx, geboren 1972 in Olten, ist Juristin, Übersetzerin und internationale Wahlbeobachterin. Sie wurde mit zwei Förderpreisen für Literatur und mehreren Aufenthaltsstipendien ausgezeichnet. Ihre beiden ersten Romane sind 2020 und 2021 im Knapp Verlag erschienen, ihre Aufzeichnungen als Hüttenmitarbeiterin 2020 im orte Verlag.

«Ein Hauch Pink», Rezension mit Interview

«Im Dorthier», Gasttext auf der Plattform Gegenzauber

Beitragsbild © Alexandra von Arx

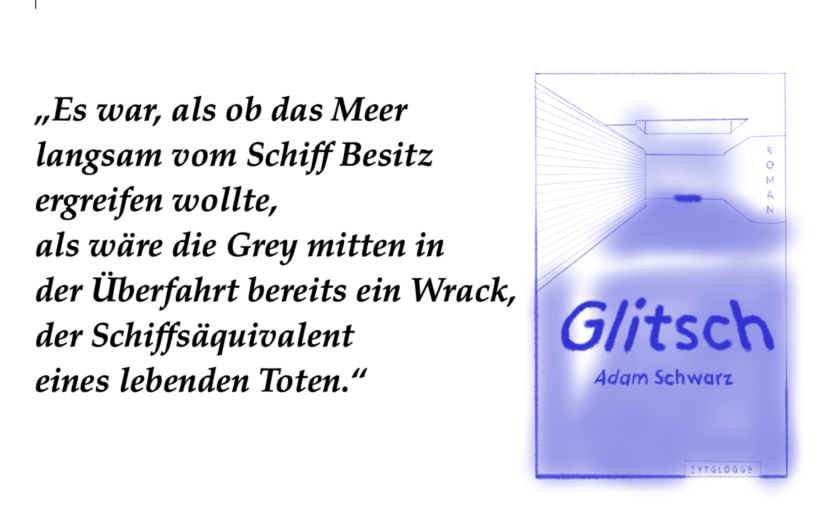

Adam Schwarz, geboren 1990, studierte Philosophie und Germanistik in Basel und Leipzig. Seit 2011 veröffentlicht der Schriftsteller regelmässig Prosa in diversen Zeitschriften, darunter «entwürfe», «Das Narr», «Delirium», «Kolt» oder «poetin». Von 2016 bis 2020 war er Redaktor der Literaturzeitschrift «Das Narr». Zudem war er redaktioneller Mitarbeiter des «Literarischen Monats». 2017 erschien Adam Schwarz’ Debütroman «Das Fleisch der Welt», eine kritische literarische Auseinandersetzung mit dem Eremiten Niklaus von Flüe.

Adam Schwarz, geboren 1990, studierte Philosophie und Germanistik in Basel und Leipzig. Seit 2011 veröffentlicht der Schriftsteller regelmässig Prosa in diversen Zeitschriften, darunter «entwürfe», «Das Narr», «Delirium», «Kolt» oder «poetin». Von 2016 bis 2020 war er Redaktor der Literaturzeitschrift «Das Narr». Zudem war er redaktioneller Mitarbeiter des «Literarischen Monats». 2017 erschien Adam Schwarz’ Debütroman «Das Fleisch der Welt», eine kritische literarische Auseinandersetzung mit dem Eremiten Niklaus von Flüe.

«Sich lichtende Nebel» (Luchterhand) von Christian Haller

«Sich lichtende Nebel» (Luchterhand) von Christian Haller Christian Haller, 1943 in Brugg, Schweiz geboren, studierte Biologie und gehörte der Leitung des Gottlieb Duttweiler-Instituts bei Zürich an. Er wurde u. a. mit dem Aargauer Literaturpreis (2006), dem Schillerpreis (2007) und dem Kunstpreis des Kantons Aargau (2015) ausgezeichnet. Zuletzt ist von ihm der letzte Teil seiner autobiographischen Trilogie erschienen: «Flussabwärts gegen den Strom». Er lebt als Schriftsteller in Laufenburg.

Christian Haller, 1943 in Brugg, Schweiz geboren, studierte Biologie und gehörte der Leitung des Gottlieb Duttweiler-Instituts bei Zürich an. Er wurde u. a. mit dem Aargauer Literaturpreis (2006), dem Schillerpreis (2007) und dem Kunstpreis des Kantons Aargau (2015) ausgezeichnet. Zuletzt ist von ihm der letzte Teil seiner autobiographischen Trilogie erschienen: «Flussabwärts gegen den Strom». Er lebt als Schriftsteller in Laufenburg. «Mr. Goebbels Jazz Band» (Frankfurter Verlagsanstalt) von Damian Lienhard

«Mr. Goebbels Jazz Band» (Frankfurter Verlagsanstalt) von Damian Lienhard Demian Lienhard, geboren 1987, aus Bern, hat in Klassischer Archäologie promoviert. Für sein Romandebüt «Ich bin die, vor der mich meine Mutter gewarnt hat» (2019) wurde er mit dem Schweizer Literaturpreis 2020 ausgezeichnet. Lienhards Roman «Mr. Goebbels Jazz Band», für den er u. a. Stipendien von Pro Helvetia, dem Literarischen Colloquium Berlin, der Stadt Zürich und dem Aargauer Kuratorium erhielt und Rechercheaufenthalte in Galway, London und Berlin absolvierte, erschien im Frühjahr 2023 in der Frankfurter Verlagsanstalt. Demian Lienhard lebt und arbeitet in Zürich.

Demian Lienhard, geboren 1987, aus Bern, hat in Klassischer Archäologie promoviert. Für sein Romandebüt «Ich bin die, vor der mich meine Mutter gewarnt hat» (2019) wurde er mit dem Schweizer Literaturpreis 2020 ausgezeichnet. Lienhards Roman «Mr. Goebbels Jazz Band», für den er u. a. Stipendien von Pro Helvetia, dem Literarischen Colloquium Berlin, der Stadt Zürich und dem Aargauer Kuratorium erhielt und Rechercheaufenthalte in Galway, London und Berlin absolvierte, erschien im Frühjahr 2023 in der Frankfurter Verlagsanstalt. Demian Lienhard lebt und arbeitet in Zürich. «Bild ohne Mädchen» (Limmat) von Sarah Elena Müller

«Bild ohne Mädchen» (Limmat) von Sarah Elena Müller Sarah Elena Müller, geboren 1990, arbeitet multimedial in Literatur, Musik, Virtual Reality, Hörspiel und Theater. Sie tritt im Mundart Pop Duo «Cruise Ship Misery» als Ghostwriterin und Musikerin auf und leitet das Virtual Reality Projekt «Meine Sprache und ich» – eine Annäherung an Ilse Aichingers Sprachkritik. 2019 erschien ihr Szenenband «Culturestress – Endziit isch immer scho inbegriffe» beim Verlag Der gesunde Menschenversand. 2015 erschien die Erzählung «Fucking God» beim Verlag Büro für Problem. Als Mitbegründerin des Kollektivs RAUF engagiert sie sich für die Anliegen feministischer Autor*innen in der Schweiz.

Sarah Elena Müller, geboren 1990, arbeitet multimedial in Literatur, Musik, Virtual Reality, Hörspiel und Theater. Sie tritt im Mundart Pop Duo «Cruise Ship Misery» als Ghostwriterin und Musikerin auf und leitet das Virtual Reality Projekt «Meine Sprache und ich» – eine Annäherung an Ilse Aichingers Sprachkritik. 2019 erschien ihr Szenenband «Culturestress – Endziit isch immer scho inbegriffe» beim Verlag Der gesunde Menschenversand. 2015 erschien die Erzählung «Fucking God» beim Verlag Büro für Problem. Als Mitbegründerin des Kollektivs RAUF engagiert sie sich für die Anliegen feministischer Autor*innen in der Schweiz.  «Der graue Peter» (Rotpunkt) von Matthias Zschokke

«Der graue Peter» (Rotpunkt) von Matthias Zschokke Matthias Zschokke, geboren 1954 in Bern, ist Schriftsteller und Filmemacher und lebt seit 1979 in Berlin. Für seinen Debütroman «Max» erhielt er 1982 den Robert-Walser-Preis. Später wurde er u.a. mit dem Solothurner Literaturpreis, dem Grossen Berner Literaturpreis, dem Eidgenössischen Literaturpreis, dem Gerhart-Hauptmann- und dem Schillerpreis geehrt – und, als bislang einziger deutschsprachiger Autor, mit dem französischen Prix Femina étranger für «Maurice mit Huhn».

Matthias Zschokke, geboren 1954 in Bern, ist Schriftsteller und Filmemacher und lebt seit 1979 in Berlin. Für seinen Debütroman «Max» erhielt er 1982 den Robert-Walser-Preis. Später wurde er u.a. mit dem Solothurner Literaturpreis, dem Grossen Berner Literaturpreis, dem Eidgenössischen Literaturpreis, dem Gerhart-Hauptmann- und dem Schillerpreis geehrt – und, als bislang einziger deutschsprachiger Autor, mit dem französischen Prix Femina étranger für «Maurice mit Huhn».

„

„