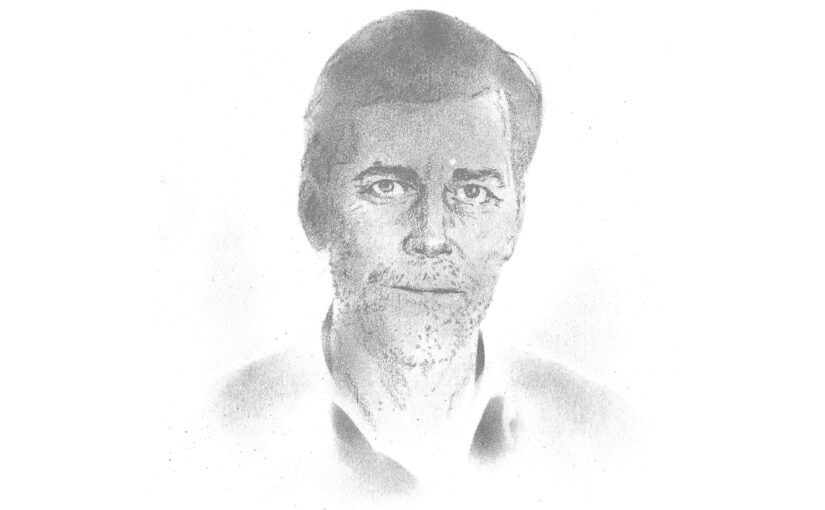

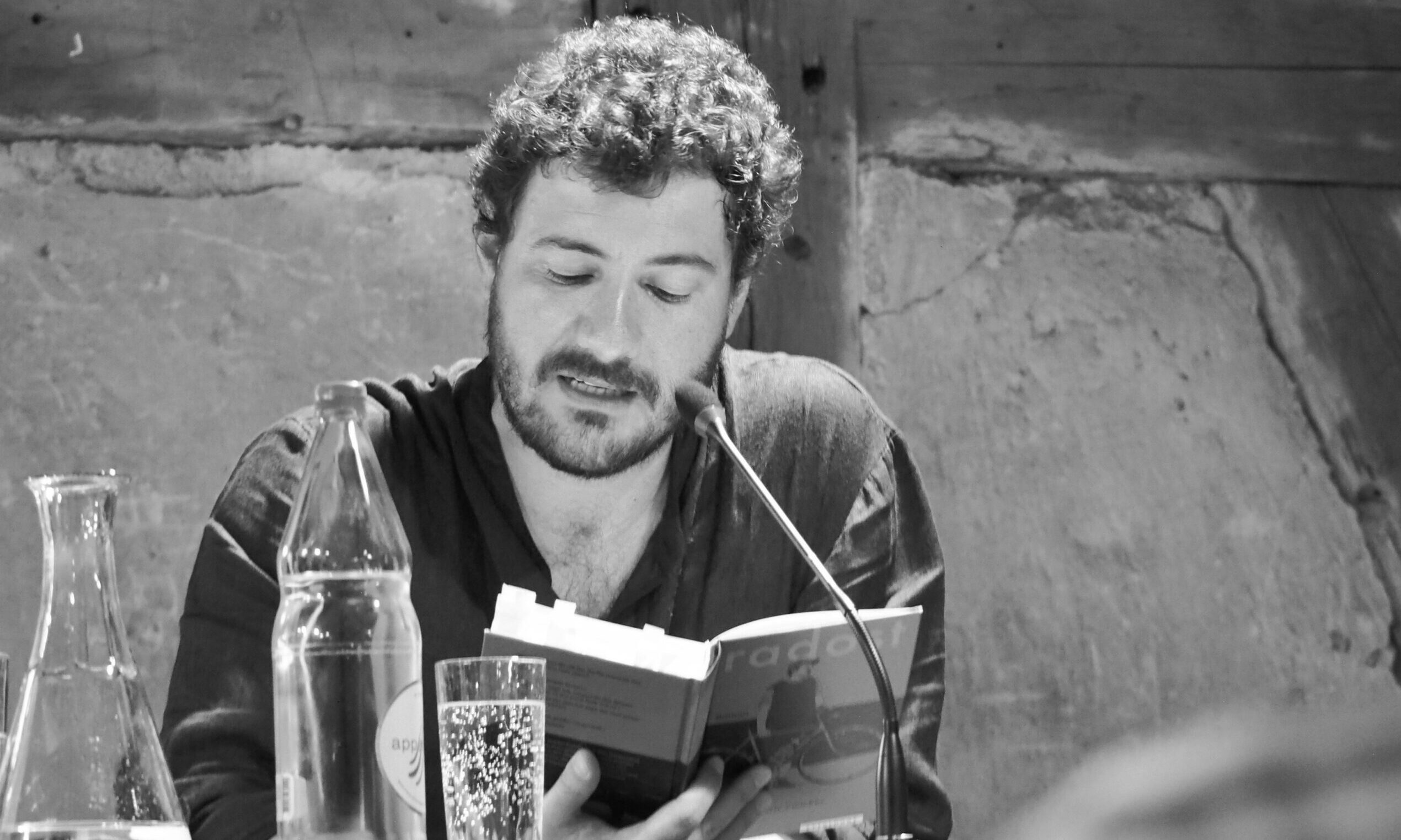

«… Es hat mich berührt, wie die Leute sehr begeistert waren … Wie schön war alles … Die Musik von Christian Berger war ein Geschenk, wie Christian gespielt, gesprochen und mitgewirkt hat, war eine grosse Bereicherung, die die Atmosphäre der Veranstaltung grossartig gemacht hat.» Usama Al Shahmani

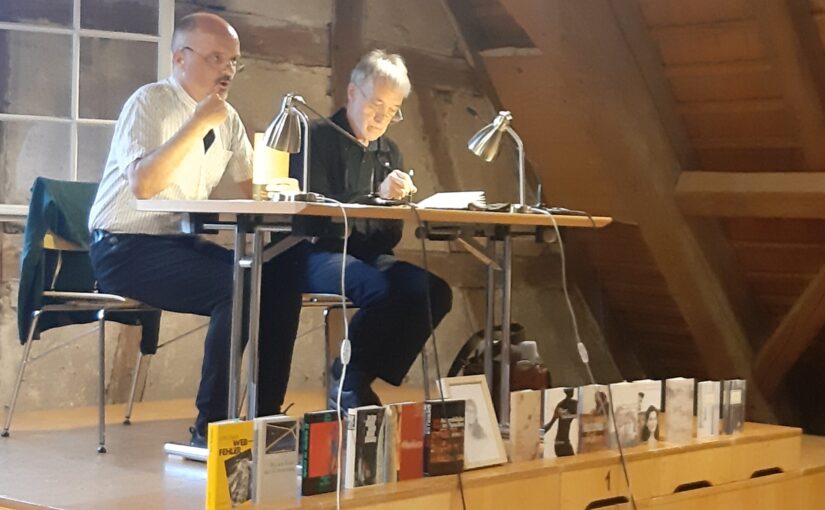

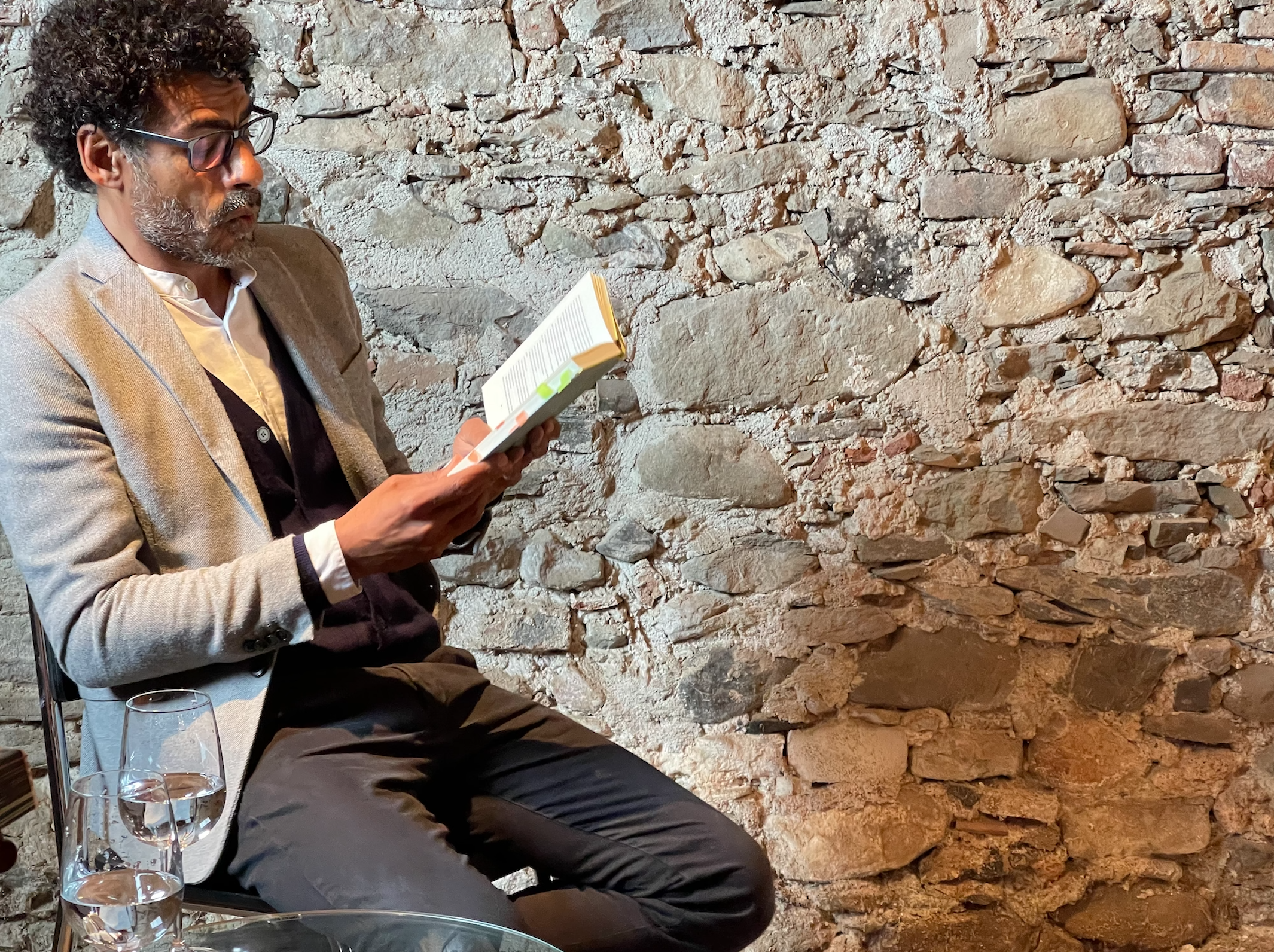

Usama Al Shamani hat sich mit «Im Fallen lernt die Feder fliegen» erneut in die Herzen vieler geschrieben. Das wird deutlich am ungebrochenen Interesse, den Autor live zu erleben. Zusammen mit dem Musiker Christian Berger wurde eine Lesung in Steckborn zu einem ganz besonderen Erlebnis.

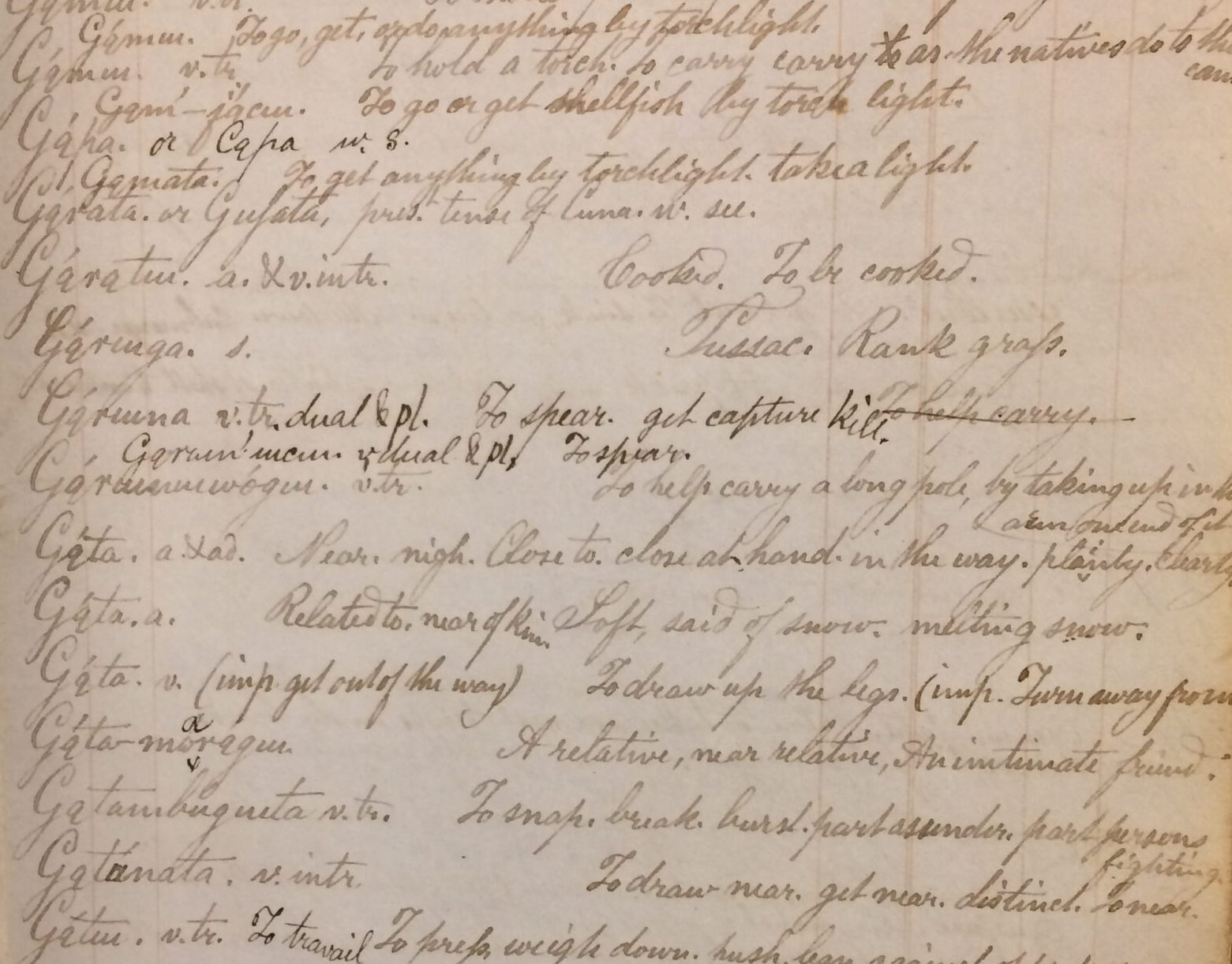

Usama Al Shahmani schreibt und liest Deutsch, erzählt aber in arabischer Tradition. Christian Berger spielt den Oud, ein arabisches Saiteninstrument, das man im Orient als den «Fürsten der Musikinstrumente» bezeichnet, in seiner Sprache, aber in Klängen, die sehr an arabische Klangwelten erinnern. Zusammen rissen Dichter und Musiker Fenster und Türen auf, so weit, das Zuhörer:innen nach der Veranstaltung in den Mauern des Turmhofs zu Steckborn meinten, sie seien weggetragen worden, so sehr, dass der Applaus, den man den beiden Agitatoren schenkte, beinahe störte.

Usama Al Shahmani erzählt in seinem Roman vom Verlust von Heimat, von der Unmöglichkeit einer Rückkehr. Christian Berger erzählt mit seinem Spiel Geschichten, die die Geschichten in Usama Al Shahmanis Roman spiegeln, die genauso wie im Roman von einer grossen, langen Reise erzählen, von der es eigentlich keine Rückkehr geben kann. Gespielt auf einem Saiteninstrument, das für den Musiker wie kein anderes Saiteninstrument die Verkörperung von beseeltem Erzählen ist. Genauso wie es der Dichter Usama Al Shahmani schafft, mit seinem Schreiben die Seelen seiner Leser:innen in Schwingung zu bringen.

Der Nachmittag im Turmhof ist lebendiger Beweis dafür, was Literatur und Musik zusammen bewirken können. Im Arabischen glaubt man an die heilende Wirkung von Musik und Literatur. Wer Zeuge war an diesem Nachmittag weiss, dass Literatur und Musik, beides Ausdrucksformen von Sprache, viel mehr als bloss unterhalten. Wer den Klang von Musik und Wort mit nach Hause in den Sonntag und die kommenden Woche tragen kann, weiss, dass das, was an diesem Nachmittag in den Zuhörer:innen Resonanz fand, sein Wirkung weitertragen wird.

«Ein Buch das mich in seiner menschlichen Tiefe im Herz berührt hat. Es war mir eine grosse Freude mit meinem Oud in einem musikalischen Dialog zutreten. Die dichten Sprachbilder von Usama haben eine Weite in meinem Spiel ausgelöst. Wunderbar!» Christian Berger

Eine erquickende Zusammenarbeit zwischen Judit Villiger, der Initiantin und Kuratorin des Hauses zur Glocke in Steckborn, Trägerin des Kulturpreises des Kanton Thurgaus 2018 und vielfach ausgezeichneter Künstlerin und dem Literaturhaus Thurgau. Eine Zusammenarbeit, die hoffentlich ihre Fortsetzung findet.

Rezension zu «Im Fallen lernt die Feder fliegen» auf literaturblatt.ch

Webseite von Christian Berger, Musiker

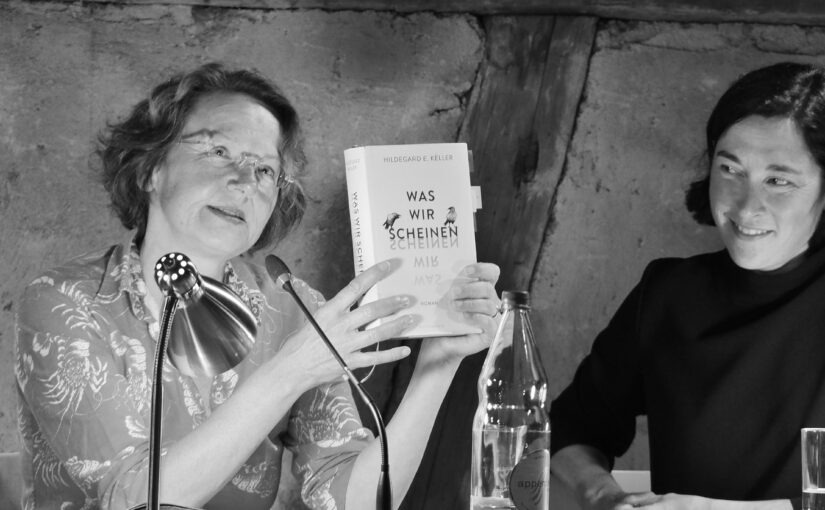

Beitragsbilder © Gallus Frei / Literaturhaus Thurgau