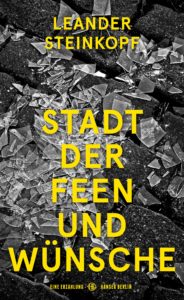

Leander Steinkopf erzählt von einem Mann und seiner Stadt. Von einem, der die Hast gegen Langsamkeit getauscht hat, sich selbst einen Gescheiterten nennt. Von einem Mann in Berlin. Er flaniert durch die Stadt, saugt sie in sich ein. Für einmal ein Stadtneurotiker, der nicht zerbricht, nicht leidet, sich nicht quält. Einer, der offenen Auges durch die Metropole geht, der Eile entgegen, sich nie aufdrängt und so den Blick für das Feine, Unscheinbare behält, den Blick den es braucht, um ihn in einer lärmenden Stadt nicht einfach über Oberflächlichkeiten schweifen zu lassen.

«Stadt der Feen und Wünsche» ist eine Liebesgeschichte. Eine Erzählung über die Liebe zu einer Stadt, zu Berlin, einem Kosmos von Möglichkeiten, auch jener, ob man sich von ihr einnehmen lässt oder ihr begegnet, wie er den Frauen begegnet; irgendwie schüchtern, nie aufdringlich, nie entblössend.

Er ging nach Berlin und es ging ihm in der Stadt der Plan abhanden, der Plan, mit dem er sich einst in die Stadt aufmachte. Nicht als Tourist, denn Touristen entstellen eine Stadt. Sie shoppen ein paar Tage dort, wo andere zu leben versuchen. Er begegnet den Menschen und bleibt doch allein. Menschen begegnen ihm, bleiben mit ihren eigenen Geschichten aber auf Distanz.

«Ich weiss gar nicht, woran ich gescheitert bin, nicht einmal worin. Aber ich merke, dass irgendwas falsch ist mit mir.»

Die Qualitäten der Erzählung liegen nicht nur in ihrer Sprache, der Unmittelbarkeit, dem Sound. Leander Steinkopf überzeugt durch seine Ehrlichkeit, die Direktheit, jegliches Fehlen von Wehleidigkeit und Selbstzerfleischung. Leander Steinkopf weiss, dass die Gefühle des Versagens, des Nicht-wissens-wo-man-hingehört in jeder und jedem steckt.

Ein Mann, der seiner Welt, der Stadt begegnet, den Menschen, den Momenten, ohne ihr und ihnen zu nahe zu treten, schon allein darum, weil er dann die Sehnsucht vermissen würde, käme er zu nahe.

Ein Mann und Berlin, das Einzige, was den Bogen über die Erzählung ausmacht. Denn auf dem Buchumschlag müsste «Erzählungen» stehen. Einer spaziert, wandelt und schlendert durch seine Stadt, die sich Zeit lässt, die seine zu werden. Er begegnet Menschen und Momenten, lässt sie zu Miniaturen werden,  Kleinsterzählungen, manchmal nebenbei erzählt, manchmal lärmend inszeniert. Lakonisch, aber mit viel Tiefe erzählt. Keine Nabelschau, auch kein Schürfen nach Gründen, warum er eigentlich allein, eigentlich einsam, trotz der Bewegungen statisch bleibt. Es mischen sich Gedanken ein, die sich um Gesellschaft und Philosophie drehen, Gedanken, die den Protagonisten bewegen, auch in seinen Gängen durch die Stadt, aber niemals dazu, dem «Fort-Schritt» zu genügen.

Kleinsterzählungen, manchmal nebenbei erzählt, manchmal lärmend inszeniert. Lakonisch, aber mit viel Tiefe erzählt. Keine Nabelschau, auch kein Schürfen nach Gründen, warum er eigentlich allein, eigentlich einsam, trotz der Bewegungen statisch bleibt. Es mischen sich Gedanken ein, die sich um Gesellschaft und Philosophie drehen, Gedanken, die den Protagonisten bewegen, auch in seinen Gängen durch die Stadt, aber niemals dazu, dem «Fort-Schritt» zu genügen.

Leander Steinkopf will erzählen und tut dies meisterhaft! Der Verzicht auf einen grossen Erzählbogen hilft den Miniaturen im Text, ihren Glanz zu entwickeln. So wie dem Protagonisten in seinem Leben das grosse Ganze abhanden gekommen ist, passt das Muster seiner Lebens zum Schnittmuster der Erzählung. Ein Buch, das entschleunigt – ein besonderes Buch! Unbedingt lesenswert!

«Können sie mir die Seele etwas enger machen und das Stück abschneiden, das immer auf dem Boden schleift?»

Ein Interview mit Leander Steinkopf:

„Niemand hat die Absicht, eine Geschichte zu schreiben. Es reicht, ein Leben zu leben und dessen Zerfallsprodukte in Worte endzulagern“, lamentiert ein Mann, der ihrem Protagonisten auf seinen Streifzügen durch Berlin begegnet. Genau das tun sie. Und doch schreiben sie Geschichten. Eine nach der andern, Abschnitt für Abschnitt, manche über eine Seite und mehr, andere bloss ein paar Worte lang. Ihr Protagonist sammelt sie ein, als zöge er ein Netz hinter sich her. Waren zuerst die vielen Geschichten, Beobachtungen, Begegnungen und suchten eine Form, die jetzt auf dem Buchcover „Erzählung“ heisst?

Zwei Dinge waren von Anfang an da: Eine Fülle von Beobachtungen, Gedanken, Geschichtchen in Notizbüchern und ein Grundgefühl, das ich mit der Stadt und einer bestimmten Lebensphase verbinde, nämlich jene haltlose Offenheit, aus der heraus alles möglich scheint, aber nichts gesichert ist. Es ging mir vor allem darum jenes Gefühl einzufangen und beim Leser zu erzeugen. Mein Hauptwerkstoff waren besagte Notizen, dann brauchte ich einen Protagonisten, der die Arbeit macht, die vor allem in Untätigkeit besteht, der offen haltlos, sehnsüchtig unschlüssig durch den Tag geht. Ich suchte also eine Form für ein Gefühl und dachte mir sie sollte kurz sein, eine Erzählung, damit der Leser den Rest des Tages noch etwas von diesem Gefühl hat.

Sie promovierten über den Placeboeffekt. Ihr Protagonist leidet an der Stadt, von der er nicht lassen kann. Das einzige, was ihm zu helfen scheint, sind seine Begegnungen mit Frauen. Aber auch sie sind nicht einfach kleine Liebesgeschichten, auch sie helfen ihm nicht, richten ihn höchstens auf. Er krankt nicht nur an der Stadt, auch an der Gesellschaft und vor allem sich selbst. Da hilft nichts mehr. Ist ihr Protagonist verkümmert? Ein einsamer Leidender?

Eben sagte ich noch, es ginge mir vor allem um ein Gefühl. Worum es mir aber natürlich auch geht, so selbstverständlich und jederzeit, dass ich es manchmal zu erwähnen vergesse, ist die Gegenwart. Ein Stück weit lebt der Protagonist seinen Traum, denn er schätzt die Schwere und die Süße der Sehnsucht und verweigert sich deshalb der Erfüllung. Das macht unglücklich, aber irgendwie will er das auch. In anderer Hinsicht verkörpert er gewisse Leiden der Gegenwart und, wenn man so will, kann man das als Verkümmerung betrachten. Er zweifelt so sehr an sich, dass er die Zuneigung anderer nicht annehmen kann. Sein Empfinden eigener Wertlosigkeit kompensiert er, indem er andere abwertet. Er will nirgends dabei sein, will sich nicht einordnen, weil er sich dann nicht mehr einzigartig fühlte. Es ist eine konzentrierte Form des Narzissmus, der die Menschen der Gegenwart plagt. Man übersetzt Narzissmus gerne mit Selbstverliebtheit also einem Zuviel, aber – und hier spricht vielleicht der promovierte Psychologe – es ist ein Mangel. Man empfindet sich als ungenügend, meint nicht für sich selbst sondern nur für seine Leistungen liebenswert zu sein, glaubt einen grandiosen, undurchdringlichen Schein aufrechterhalten zu müssen, damit niemand das kümmerliche Dahinter entdeckt. Und, ja, das kann auch zum einsamen Leiden führen, weil man sich niemandem so recht öffnen kann. Aber trotzdem, trotz all dieser Macken ist der Protagonist glücklich, denn er hat Menschen, die ihn so nehmen, wie er ist, und in manchen Momenten kann er sich selbst auch so annehmen. In so einem Moment endet auch das Buch.

Es sind lange Spaziergänge. Ein Mann geht durch die Stadt. „Er behütet sein Alleinsein“, schreiben sie. Er wohnt alleine. WGs sind im zuwider. Er wandelt durch die Stadt, trifft die Leserin mit dem Buch (auch so eine aussterbende Rasse), Dostojewski in der Bar, dem biertrinkenden Bettler nach Feierabend in der U-Bahn. Sind sie ein Spaziergänger? Trifft man Sie in der Stadt auf Bänken sitzend, in ein kleines Büchlein schreibend?

Zunächst zum kleinen Büchlein: Ich benutze seit einer Weile das Format B5, Softcover, also es ist eher mittelgroß als klein. Spaziergänge der entdeckerischen Art mache ich kaum noch, was an München liegt, daran, dass ich nun schon drei Jahre hier bin und an anderen Anforderungen meines aktuellen Arbeitens. Gehen und kleine Fluchten ins Grüne sind ja eigentlich für jeden wichtig, nur ich habe in meinem aktuellen Beruf die Möglichkeit mir diese Freiheiten jederzeit zu nehmen. Wenn man im Denken nicht vorankommt, löst Gehen, Ruhe, Ablenkung die Blockade. Gehen ist nur effizient. Ich kann mich stundenlang am Arbeitsplatz mit einer Stelle quälen. Oder ich gehe kurz raus und das meiste ist gelöst. Ich beobachte natürlich noch, nehme sehr viel meiner Umwelt auf, aber ich habe gerade andere Prioritäten bei dem, was ich schreibe. Für meine Zeit in Berlin gilt ihre Vermutung viel mehr – und darauf bezog sie sich ja auch. Da war sogar auch mein Notizbuch kleinformatiger.

Ihr Protagonist heisst sich selbst einen, der gescheitert ist. Ein Enttäuschter, Zurückgezogener, Einsamer mitten in der Millionenmetropole Berlin. Aber statt in Weltschmerz und einer endlosen Nabelschau zu verfallen, scheint sein Blick auf die Welt trotz allem ein heiterer zu bleiben. Ist Heiterkeit ein probates Mittel gegen all den Schwachsinn, der rund um uns sein Unwesen treibt?

Heiterkeit ist ein gutes Wort, denn allzu oft, wenn behauptet wird, man solle die Welt mit Humor nehmen, dann ist Ironie und letztlich Zynismus gemeint. Ich sehe gerade zu viel Ironie, zu wenig Ernsthaftigkeit, kluge Menschen, die ihre Kraft, Arbeit, Hoffnung, Liebe an den nächsten Scherz auf Twitter verschenken, dann menschliche Annäherungen als Abtausch von Frotzeleien, Unterhaltungen als Schlagfertigkeitsschlachten zur Vermeidung echten Gesprächs. Es ist eine Epidemie der Coolness, weil Ernst und Bestimmtheit angreifbar machen, siehe oben: fragiles Selbst. Ein anderes Phänomen unserer Zeit oder eine andere vorherrschende Verhaltensweise ist das ständige Entdecken von Krisen und Katastrophen. Manche scheinen sich ja bedeutsam zu fühlen in diesem permanenten Alarmmodus, Selbstwert daraus zu schöpfen, zum Kämpfen bereit zu sein in diesen gefährlichen Lagen. Aber letztlich glaube ich, dass die heiter Gelassenen die Welt täglich retten, nicht die Krisenprediger mit dem Blaulicht auf dem Kopf. Es ist doch eigentlich ganz nett hier.

In ihrer Erzählung machen sie sich viele Gedanken um den Begriff der Freiheit. „Der Zaun gibt den Schweinen ein Stückchen Wald zum Grunzen und ausserhalb bin ich in die Freiheit gesperrt … Wenn man aber in die Freiheit gezwungen wird, ist da nichts, was wütend macht, ausser das eigene Unvermögen, die Freiheit zu nutzen.“ „Freiheit“ ist ein arg strapazierter Begriff. Aber ausgerechnet in einer Zeit, in der sie so nah wie noch nie ist, ketten wir uns an Manipulationen aller Art. Wo nehmen sie sich ihre Freiheiten?

Sie sind Schweizer und ich habe die naive Vorstellung von Schweizern, dass sie die Freiheit mehr schätzen, besser mit ihr umgehen können, weil sie sie schon länger genießen dürfen, von ihr schon länger gefordert sind. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Die Deutschen jedenfalls kommen mit der Freiheit nicht klar, sie brauchen die Obrigkeit, den Staat, der ihre Probleme löst. Ein Satz, den hier Politiker häufig sagen, ist: „Die Leute wollen, dass wir ihre konkreten Probleme im Alltag lösen“. Und ich denke mir: „Nein, haut ab! Das ist mein Leben!“ Und da wären wir wieder beim Selbst. Man kann die Probleme des Lebens als Herausforderungen betrachten, denen man sich als starkes Individuum stellt, dabei mal scheitert, mal gewinnt. Oder man kann aus der Freiheit flüchten, die Verantwortung anderen übertragen. Oder man kann an der Tatsache verzweifeln, dass zum freien Leben auch das Scheitern gehört. Freiheit ist eben eine große Herausforderung. Und in Deutschland wird man nun mal nicht zum Leben in Freiheit erzogen, sondern zum Angestelltendasein im Dienste der Exportnation. Ich nehme mir die Freiheit gerade nicht Teil davon zu sein. Ich will mir erlauben der deutschen Tendenz zum Einheitsdenken – In Deutschland findet ja kein Austausch von Argumenten statt, stattdessen kippen Stimmungen unvermittelt – ein paar eigene Gedanken entgegenzusetzen, mich für Vielfalt einsetzen. Ich möchte mit Lust die Freiheit auskosten, die uns der liberale Rechtsstaat schenkt. Die meisten Pflichten, die man um sich sieht, sind ja keine mehr, wenn man sie hinterfragt.

Vielen, herzlichen Dank für das spannende Interview!

Leander Steinkopf, 1985 geboren, studierte in Mannheim, Berlin und Sarajevo, promovierte schließlich über den Placeboeffekt. Er arbeitet als freier Journalist für die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» und die «Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung», veröffentlicht literarische Essays im «Merkur» und schreibt Komödien für das Theater. Er lebt in München.

Leander Steinkopf, 1985 geboren, studierte in Mannheim, Berlin und Sarajevo, promovierte schließlich über den Placeboeffekt. Er arbeitet als freier Journalist für die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» und die «Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung», veröffentlicht literarische Essays im «Merkur» und schreibt Komödien für das Theater. Er lebt in München.

Webseite des Autors

Beitragsbild © Sandra Kottonau

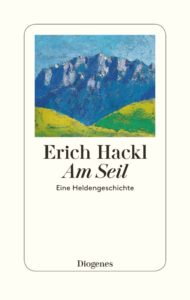

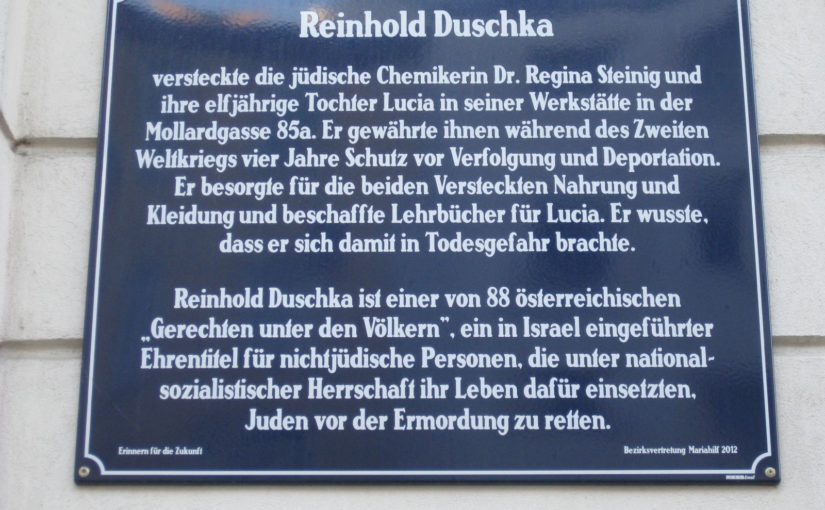

Als die Zeichen des Tausendjährigen Reiches, das Säbelrasseln und die Stiefelabsätze immer unüberhörbarer werden, als die kleine Lucia aus ihrer Schule verbannt werden und sie und ihre Mutter Regina bald darauf auch ihre Wohnung verlieren, Juden überall abgeführt und in Lastwagen wegtransportiert werden, um nie mehr wiederzukehren, finden Regina und ihre Tochter Lucia in der Werkstatt des Freundes ihres Vaters ein Versteck.

Als die Zeichen des Tausendjährigen Reiches, das Säbelrasseln und die Stiefelabsätze immer unüberhörbarer werden, als die kleine Lucia aus ihrer Schule verbannt werden und sie und ihre Mutter Regina bald darauf auch ihre Wohnung verlieren, Juden überall abgeführt und in Lastwagen wegtransportiert werden, um nie mehr wiederzukehren, finden Regina und ihre Tochter Lucia in der Werkstatt des Freundes ihres Vaters ein Versteck. Erich Hackl, geboren 1954 in Steyr, hat Germanistik und Hispanistik studiert und einige Jahre lang als Lehrer und Lektor gearbeitet. Seit langem lebt er als freier Schriftsteller in Wien und Madrid. Seinen Erzählungen, die in 25 Sprachen übersetzt wurden, liegen authentische Fälle zugrunde. «Auroras Anlaß» und «Abschied von Sidonie» sind Schullektüre. Unter anderem wurde er 2017 mit dem Menschenrechtspreis des Landes Oberösterreich ausgezeichnet.

Erich Hackl, geboren 1954 in Steyr, hat Germanistik und Hispanistik studiert und einige Jahre lang als Lehrer und Lektor gearbeitet. Seit langem lebt er als freier Schriftsteller in Wien und Madrid. Seinen Erzählungen, die in 25 Sprachen übersetzt wurden, liegen authentische Fälle zugrunde. «Auroras Anlaß» und «Abschied von Sidonie» sind Schullektüre. Unter anderem wurde er 2017 mit dem Menschenrechtspreis des Landes Oberösterreich ausgezeichnet.

«Die unsichtbaren Seiten» ist keine Abrechnung, da wird nichts aufgedeckt, niedergerissen oder durchleuchtet. Martin Prinz zeichnet unaufgeregt mit der perfekten Mischung aus Distanz und Nähe. Selbst jene Verwandten, die der Erzählende nie wirklich durchschaut, die ihm fremd, auf Distanz bleiben, schildert er mit derart feiner Wahrnehmung, dass aus Distanz Respekt, Liebe wird. Und weil nichts im Erzählstrom aufwirbelt, bleibt der Blick des Lesenden klar, stets vom Geschehen mitgerissen, von der Sprache fasziniert.

«Die unsichtbaren Seiten» ist keine Abrechnung, da wird nichts aufgedeckt, niedergerissen oder durchleuchtet. Martin Prinz zeichnet unaufgeregt mit der perfekten Mischung aus Distanz und Nähe. Selbst jene Verwandten, die der Erzählende nie wirklich durchschaut, die ihm fremd, auf Distanz bleiben, schildert er mit derart feiner Wahrnehmung, dass aus Distanz Respekt, Liebe wird. Und weil nichts im Erzählstrom aufwirbelt, bleibt der Blick des Lesenden klar, stets vom Geschehen mitgerissen, von der Sprache fasziniert.

schämte sich dafür ein Leben lang. «Geschämt fürs Desertieren, geschämt für Überleben, geschämt fürs AufderWeltSein.» Paul schreibt ein Totenbuch als Gegenbuch zur Dorfchronik, ein Buch, dass all jenen gedenken soll, die zwischen die Mühlen einer Geschichte kamen, die sich nach dem Krieg nicht um Aufarbeitung scherte, sondern der es darum ging, möglichst schnell den Schrecken vergessen zu machen. Im Laufe Pauls Recherchen, die ihn immer weiter wegzutragen drohen, gerät er jenem Mann, den er nur «den Gebirgsjäger» nennt, so nahe, wie er gar nicht will und droht jene zu verlieren, denen er sich eigentlich nahe fühlt. «Der Gebirgsjäger», Lehrer, Jäger und Soldat, kriegsversehrt zurückgekehrt, um wieder Lehrer und Jäger zu sein, mit blütenweisser Weste.

schämte sich dafür ein Leben lang. «Geschämt fürs Desertieren, geschämt für Überleben, geschämt fürs AufderWeltSein.» Paul schreibt ein Totenbuch als Gegenbuch zur Dorfchronik, ein Buch, dass all jenen gedenken soll, die zwischen die Mühlen einer Geschichte kamen, die sich nach dem Krieg nicht um Aufarbeitung scherte, sondern der es darum ging, möglichst schnell den Schrecken vergessen zu machen. Im Laufe Pauls Recherchen, die ihn immer weiter wegzutragen drohen, gerät er jenem Mann, den er nur «den Gebirgsjäger» nennt, so nahe, wie er gar nicht will und droht jene zu verlieren, denen er sich eigentlich nahe fühlt. «Der Gebirgsjäger», Lehrer, Jäger und Soldat, kriegsversehrt zurückgekehrt, um wieder Lehrer und Jäger zu sein, mit blütenweisser Weste. Hanna Sukare, geboren 1957 in Freiburg (i.Br.). Studierte Germanistik, Rechtswissenschaften, Ethnologie. 1991/92 Forschungsaufenthalt in Lissabon. Hanna Sukare war unter anderem als Journalistin, Redakteurin (Falter, Institut für Kulturstudien) und Wissenschaftslektorin tätig und beschäftigte sich in wissenschaftlichen Studien mit dem gesellschaftlichen Fundus des Fremden. Hanna Sukare gewann mit ihrem Debütroman «Staubzunge» den Rauriser Literaturpreis 2016 (Bilder im Interview) für die beste Prosa-Erstveröffentlichung in deutscher Sprache.

Hanna Sukare, geboren 1957 in Freiburg (i.Br.). Studierte Germanistik, Rechtswissenschaften, Ethnologie. 1991/92 Forschungsaufenthalt in Lissabon. Hanna Sukare war unter anderem als Journalistin, Redakteurin (Falter, Institut für Kulturstudien) und Wissenschaftslektorin tätig und beschäftigte sich in wissenschaftlichen Studien mit dem gesellschaftlichen Fundus des Fremden. Hanna Sukare gewann mit ihrem Debütroman «Staubzunge» den Rauriser Literaturpreis 2016 (Bilder im Interview) für die beste Prosa-Erstveröffentlichung in deutscher Sprache.

Tonia wird Meeresbiologin, lebt in einer grossen Villa in Wien zusammen mit ihrer Halbschwester, von der sie erst erfährt, als es um das Erbe ihrer Eltern geht und passt auf auf ihre Nichte Emilie, für die weder Schwager noch Halbschwester Zeit aufbringen wollen.

Tonia wird Meeresbiologin, lebt in einer grossen Villa in Wien zusammen mit ihrer Halbschwester, von der sie erst erfährt, als es um das Erbe ihrer Eltern geht und passt auf auf ihre Nichte Emilie, für die weder Schwager noch Halbschwester Zeit aufbringen wollen.

Auch J. J.s Mutter unterscheidet sich in fast allem von Tonys, El Grecos Mutter. Während Mrs. Papadakis geheimnisvoll bleibt, mühelos hin -und herwechseln kann zwischen angestrengter Mutter und erotisierender Femme fatal, taucht J. J.s Mutter ab in tiefe Löcher, sitzt da, sich selbst und alles andere vergessend. J. J.s Schwester Lauren ist schon alt, achtzehn, und sein älterer Bruder ein erbarmungsloser Kotzbrocken. Kein Wunder ist die Freundschaft zu El Greco Sinnbild für Beständigkeit, Sicherheit und Halt. J. J. und El Greco sind Blutsbrüder. Nicht nur durch ein Versprechen untrennbar miteinander verbunden, sondern durch all die wilden Taten, die Spuren aus Rauch und Asche, die sie hinter sich herziehen.

Auch J. J.s Mutter unterscheidet sich in fast allem von Tonys, El Grecos Mutter. Während Mrs. Papadakis geheimnisvoll bleibt, mühelos hin -und herwechseln kann zwischen angestrengter Mutter und erotisierender Femme fatal, taucht J. J.s Mutter ab in tiefe Löcher, sitzt da, sich selbst und alles andere vergessend. J. J.s Schwester Lauren ist schon alt, achtzehn, und sein älterer Bruder ein erbarmungsloser Kotzbrocken. Kein Wunder ist die Freundschaft zu El Greco Sinnbild für Beständigkeit, Sicherheit und Halt. J. J. und El Greco sind Blutsbrüder. Nicht nur durch ein Versprechen untrennbar miteinander verbunden, sondern durch all die wilden Taten, die Spuren aus Rauch und Asche, die sie hinter sich herziehen. Mark Thompson, 1958 geboren und aufgewachsen in Stockton-on-Tees, studierte Politikwissenschaft an der London Guildhall University, hat viele Jahre in Spanien gelebt, intensiv die USA bereist und spielt Gitarre in einer Rockband. «El Greco und ich» ist sein erster Roman. Mark Thompson lebt mit seiner Familie in York.

Mark Thompson, 1958 geboren und aufgewachsen in Stockton-on-Tees, studierte Politikwissenschaft an der London Guildhall University, hat viele Jahre in Spanien gelebt, intensiv die USA bereist und spielt Gitarre in einer Rockband. «El Greco und ich» ist sein erster Roman. Mark Thompson lebt mit seiner Familie in York.

Monika Marons Roman mischte die ihr sonst so zugewandte Kritik mächtig auf, weil der Roman und seine Rezeption beweist, wie schwierig es ist, Inhalt und Autorin voneinander zu trennen. Wenn im Text Ängste mitschwingen, Ängste vor dem Islam zum Beispiel, ist das Geschrei unzimperlich und die Debatte darüber unverhältnismässig. Monika Maron schrieb ein Buch. Die Frau im Buch heisst Mina Wolf, eine einsame Wölfin in der Angst, die Welt immer mehr dem Chaos übergeben zu müssen. Und so spiegelt sich das Chaos in ihrem Kopf.

Monika Marons Roman mischte die ihr sonst so zugewandte Kritik mächtig auf, weil der Roman und seine Rezeption beweist, wie schwierig es ist, Inhalt und Autorin voneinander zu trennen. Wenn im Text Ängste mitschwingen, Ängste vor dem Islam zum Beispiel, ist das Geschrei unzimperlich und die Debatte darüber unverhältnismässig. Monika Maron schrieb ein Buch. Die Frau im Buch heisst Mina Wolf, eine einsame Wölfin in der Angst, die Welt immer mehr dem Chaos übergeben zu müssen. Und so spiegelt sich das Chaos in ihrem Kopf. Monika Maron ist 1941 in Berlin geboren, wuchs in der DDR auf, übersiedelte 1988 in die Bundesrepublik und lebt seit 1993 wieder in Berlin. Sie veröffentlichte zahlreiche Romane, darunter «Flugasche», «Animal triste», «Endmoränen», «Ach Glück» und «Zwischenspiel», außerdem mehrere Essaybände, darunter «Krähengekrächz», und die Reportage «Bitterfelder Bogen». Zuletzt erschien der Roman «Munin oder Chaos im Kopf». Sie wurde mit mehreren Preisen ausgezeichnet, darunter dem Kleist-Preis (1992), dem Friedrich-Hölderlin-Preis der Stadt Bad Homburg (2003), dem Deutschen Nationalpreis (2009), dem Lessing-Preis des Freistaats Sachsen (2011) und dem Ida-Dehmel-Preis (2017).

Monika Maron ist 1941 in Berlin geboren, wuchs in der DDR auf, übersiedelte 1988 in die Bundesrepublik und lebt seit 1993 wieder in Berlin. Sie veröffentlichte zahlreiche Romane, darunter «Flugasche», «Animal triste», «Endmoränen», «Ach Glück» und «Zwischenspiel», außerdem mehrere Essaybände, darunter «Krähengekrächz», und die Reportage «Bitterfelder Bogen». Zuletzt erschien der Roman «Munin oder Chaos im Kopf». Sie wurde mit mehreren Preisen ausgezeichnet, darunter dem Kleist-Preis (1992), dem Friedrich-Hölderlin-Preis der Stadt Bad Homburg (2003), dem Deutschen Nationalpreis (2009), dem Lessing-Preis des Freistaats Sachsen (2011) und dem Ida-Dehmel-Preis (2017).

Jule und Vincent reffen sich wieder, zwei Menschen, die vor mehr als zwei Jahrzehnten eine Nacht vielleicht verbunden, ein Autounfall aber wieder aus der Spur geschleudert hatte. Zwei Lebensentwürfe, die unterschiedlicher nicht hätten sein können, werden durch das Wiedersehen pulverisiert, zwingen zum Nachdenken, bringen Momente zurück ans Licht, die gelöscht schienen, obwohl sie noch immer in die Gegenwart wirken.

Jule und Vincent reffen sich wieder, zwei Menschen, die vor mehr als zwei Jahrzehnten eine Nacht vielleicht verbunden, ein Autounfall aber wieder aus der Spur geschleudert hatte. Zwei Lebensentwürfe, die unterschiedlicher nicht hätten sein können, werden durch das Wiedersehen pulverisiert, zwingen zum Nachdenken, bringen Momente zurück ans Licht, die gelöscht schienen, obwohl sie noch immer in die Gegenwart wirken.

Kleinsterzählungen, manchmal nebenbei erzählt, manchmal lärmend inszeniert. Lakonisch, aber mit viel Tiefe erzählt. Keine Nabelschau, auch kein Schürfen nach Gründen, warum er eigentlich allein, eigentlich einsam, trotz der Bewegungen statisch bleibt. Es mischen sich Gedanken ein, die sich um Gesellschaft und Philosophie drehen, Gedanken, die den Protagonisten bewegen, auch in seinen Gängen durch die Stadt, aber niemals dazu, dem «Fort-Schritt» zu genügen.

Kleinsterzählungen, manchmal nebenbei erzählt, manchmal lärmend inszeniert. Lakonisch, aber mit viel Tiefe erzählt. Keine Nabelschau, auch kein Schürfen nach Gründen, warum er eigentlich allein, eigentlich einsam, trotz der Bewegungen statisch bleibt. Es mischen sich Gedanken ein, die sich um Gesellschaft und Philosophie drehen, Gedanken, die den Protagonisten bewegen, auch in seinen Gängen durch die Stadt, aber niemals dazu, dem «Fort-Schritt» zu genügen. Leander Steinkopf, 1985 geboren, studierte in Mannheim, Berlin und Sarajevo, promovierte schließlich über den Placeboeffekt. Er arbeitet als freier Journalist für die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» und die «Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung», veröffentlicht literarische Essays im «Merkur» und schreibt Komödien für das Theater. Er lebt in München.

Leander Steinkopf, 1985 geboren, studierte in Mannheim, Berlin und Sarajevo, promovierte schließlich über den Placeboeffekt. Er arbeitet als freier Journalist für die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» und die «Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung», veröffentlicht literarische Essays im «Merkur» und schreibt Komödien für das Theater. Er lebt in München.

Die Landschaft, die Felder, die Keller und Häuser ertrinken im trüben Wasser des Flusses. Das Mädchen ist überflutet von Gefühlen, der Heftigkeit der Erkenntnis, dass sich nichts nach ihren Vorstellungen richtet. So sehr das Wasser das Dasein der Grossmutter, der Familie bedroht, so sehr kann das Mädchen alles ausserhalb ihrer Gedankenwelt ausblenden. Die Grossmutter suhlt sich in ihrer Angst vor dem Verhungern, in Schreckensszenarien, das Mädchen in der Angst, vom Verliebtsein allein nicht satt zu werden.

Die Landschaft, die Felder, die Keller und Häuser ertrinken im trüben Wasser des Flusses. Das Mädchen ist überflutet von Gefühlen, der Heftigkeit der Erkenntnis, dass sich nichts nach ihren Vorstellungen richtet. So sehr das Wasser das Dasein der Grossmutter, der Familie bedroht, so sehr kann das Mädchen alles ausserhalb ihrer Gedankenwelt ausblenden. Die Grossmutter suhlt sich in ihrer Angst vor dem Verhungern, in Schreckensszenarien, das Mädchen in der Angst, vom Verliebtsein allein nicht satt zu werden. Tanja Maljartschuk, geboren 1983 in Iwano-Frankiwsk/Ukraine, arbeitete einige Jahre als Fernsehjournalistin in Kiew. Seit 2011 lebt sie in Wien. 2015 war sie Ranitz-Stipendiatin in Ottensheim. Letzte Veröffentlichungen: 2009 erschien ihr erster Erzählband „Neunprozentiger Haushaltsessig“, 2013 der Roman „Biografie eines zufälligen Wunders“ (beide Residenz Verlag) und 2015 der Erzählband „Von Hasen und anderen Europäern“ (Edition Fototapeta).

Tanja Maljartschuk, geboren 1983 in Iwano-Frankiwsk/Ukraine, arbeitete einige Jahre als Fernsehjournalistin in Kiew. Seit 2011 lebt sie in Wien. 2015 war sie Ranitz-Stipendiatin in Ottensheim. Letzte Veröffentlichungen: 2009 erschien ihr erster Erzählband „Neunprozentiger Haushaltsessig“, 2013 der Roman „Biografie eines zufälligen Wunders“ (beide Residenz Verlag) und 2015 der Erzählband „Von Hasen und anderen Europäern“ (Edition Fototapeta).

das er im Supermarkt verdient, die Familie über Wasser halten kann. Eine Familie, die vom Hass auf Mutter und Ex zusammengehalten wird. Von einem Hass, der immer wieder vom Vater geschürt wird. Ein Hass, der die Brüder bei der Kampfscheidung die Mutter mit Falschaussagen um das Sorgerecht brachte. Ein Hass, der alles zerstören sollte, was die beiden Brüder zurück zur Mutter bringen könnte. Hass geschürt von einem Vater, der mit seinen Jungs alles hinter sich zurücklässt, von zuhause aus zu arbeiten versucht und nicht davon zurückschreckt, seine Söhne für alles Mögliche und Unmögliche zu instrumentalisieren.

das er im Supermarkt verdient, die Familie über Wasser halten kann. Eine Familie, die vom Hass auf Mutter und Ex zusammengehalten wird. Von einem Hass, der immer wieder vom Vater geschürt wird. Ein Hass, der die Brüder bei der Kampfscheidung die Mutter mit Falschaussagen um das Sorgerecht brachte. Ein Hass, der alles zerstören sollte, was die beiden Brüder zurück zur Mutter bringen könnte. Hass geschürt von einem Vater, der mit seinen Jungs alles hinter sich zurücklässt, von zuhause aus zu arbeiten versucht und nicht davon zurückschreckt, seine Söhne für alles Mögliche und Unmögliche zu instrumentalisieren.