sie steigt aus dem Nachtkino

schwebt

zwischen da und dort

döst eine Weile

und möchte zurück

etwas schmerzt

etwas blieb ungelöst

etwas braucht ihre Stimme

wenn wir die Zeit

festhalten könnten

wenn wir sie nicht splitterten

etwas zieht Josefine O.s

Mundwinkel nach oben aber was

die Augen schlitzweit geöffnet

es ist Tag

Josefine O. streckt sich

es ist Tag

aufstehen

weil es Tag ist

Rabenkrächzen

ein Lastwagen brummt

ein Flugzeug

Josefine O. dreht sich

aber mit dem Wort Tag

ist schon zu viel

sie öffnet die Augen

immer wieder ist es hell

heute prachtvoll

und mit dem prachtvollen Tag

beginnt das Denken

tun

denken

tun

die Schwester der Träumerin

streckt sich

reckt sich

ohne Bewegung

keine Beweglichkeit

sagt Josefine O.

zu Josefine O.

zieht die Decke über die Ohren

sie legt sich auf den Bauch

zieht die Schultern hoch

senkt den Kopf

streckt sich wieder

harrt aus

und nochmals von vorn

die Arme anwinkeln

abstoßen

sie nennen es Liegestütze

Josefine O. atmet tief

eine Anstrengung frühmorgens

wenn jemand zuschaute

wenn jemand zuhörte

an diesem Morgen

hört und sieht niemand

wie sie schnaubt

Josefine O. macht weiter

mit der Beweglichkeit

ob sie sicher halten lässt

die Fehltritte

die sie machte und machte

als sie Stöckelschuhe trug

und die schmerzenden Knöchel

so wäre es mit der Stimme

wenn sie sänge

jeden Tag

sänge sie ein Kinderlied

die Basslinie

von Schuberts Unvollendeter

oder von der Freude

wenn sie sänge

wäre ihre Stimme

tragend

strahlend

sie ist es nicht

sie knattert

wenn sie Kindern

eine Geschichte liest

inzwischen schieben

die Hände die Haut zum Ellbogen

hin und her

dann hüpfen

die Wölbungen

ein wenig

auf dem Rücken

liegen

die Beine

luftfahren

eins, zwei, drei

und weil es sie langweilt

zählt sie quatre, cinq, six

oder sette, otto, nove

ten, eleven, twelve

sie würde auch russisch

oder chinesisch zählen

bei fifty macht sie die Brücke

und tief durchatmen

sagt sich Josefine O.

jeden Morgen

spricht sie mit ihrem Gehirn

bitte nicht entzünden

bitte nicht klumpen

was war das denn neulich

sagt sie zum Beispiel

die Suche nach einem Namen

oder schlimmer noch nach einem Wort

das ärgert mich

sagt Josefine O. zu ihrem Gehirn

es beschämt mich

a wie Annette von Droste Triste

b wie Bettina von Anderswo

c wie Catherine Colombe

d wie wer bitte

e wie elke erb

zum Frühstück kocht sie Tee und Kaffee

bäckt das Brot auf

legt zwei Teller auf den Tisch

zwei Gläser

zwei Tassen

Messer und Löffel

sie setzt sich auf ihren Stuhl

und sagt

würdest du bitte Brot schneiden

möchtest du Tee

Kaffee

hier ist die Butter

Marmelade oder Honig?

sie nickt zum Stuhl

Josefine O. lächelt zum Stuhl

auf dem niemand sitzt

guten Morgen sagt sie

und küsst in die Luft

Am Anfang waren der Klang und die weiten Schritte. Die Frau mit leiser Stimme würde den Kopf etwas schief stellen und beiläufig, worauf warten wir, fragen. Die Hammerschläge auf dem Dach verschluckten das Gesprochene. Ich drehe den Kopf zum Fenster. Dort die Lichter der Häuser, in welchen viele eine bessere Zukunft träumen. Die Lampen, Ampeln, blinkende Barrieren. Grün oder die Farbe der Vergänglichkeit. Vielstimmiger Balzgesang am Morgen ganz nah. Die Frau sähe den Schleier über den Dingen. Wenn sich alle fürchten, wenn sie hoffen, sich freuen, zaudern. Heute Morgen sah ich ein Buch über die Büsche fliegen, sage ich.

Die Tagespresse verspricht nicht allen Gutes. Die Frau mit leiser Stimme mag nicht darüber reden. Sie weiß, worauf es ankäme, sie ahnt, was sich entzweit. Sand knirscht unter ihren Sohlen. Als Kind hätte sie mit einer Schaufel noch mehr Sand angehäuft. Sie hätte mit beiden Händen einen kleinen Kegel gepatscht. Die Schaufel scheppert zu Boden. Schau, sagt das kleine Mädchen und steckt seinen Finger in die aufragende Form. Unterdessen klopfe ich an seine Tür, klopfe nochmals, sehe die Klinke aus der Waagrechten drehen. Er steht da im fleckigen Arbeitsanzug, der dank Übergröße einiges verbirgt. Guten Morgen, sage ich.

Li Mollet, geb. 1947 in Aarberg (BE) studierte Erziehungswissenschaften und Philosophie, lebt und schreibt in Spiegel bei Bern. Ihre Prosa wurde mit Stipendien und Preisen gefördert, u.a. erhielt sie zweimal den Literaturpreis des Kantons Bern, zuletzt 2020 «weiterschreiben» von Kultur Stadt Bern. Bisher im Ritter Verlag erschienen: «weisse Linien» (2021), «und jemand winkt» (2019). 2023 erscheint der dritte Band im selben Verlag.

kritisches lexikon zur gegenwartsliteratur

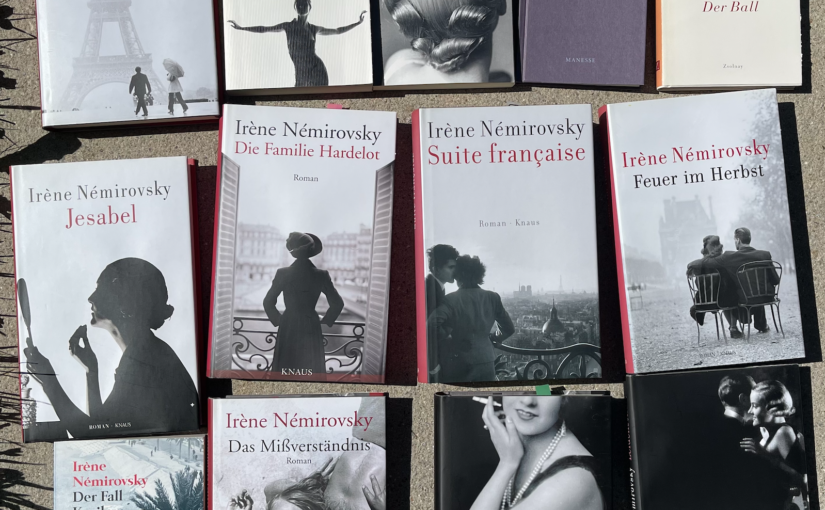

Beitragsbild © Ritter Verlag Klagenfurt

Gastbeitrag von Aline Tettamanti

Gastbeitrag von Aline Tettamanti

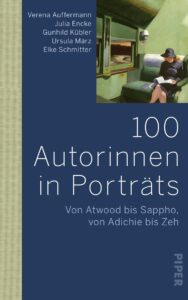

«100 Autorinnen in Porträts»

«100 Autorinnen in Porträts»

Gastbeitrag von Elodie Kolb

Gastbeitrag von Elodie Kolb

Gastbeitrag von Yasemin Sarikus

Gastbeitrag von Yasemin Sarikus

„

„

Gasttext von Valentina D. Bischof

Gasttext von Valentina D. Bischof