Lieber Gallus, liebe Leser*innen, die sich noch nicht hinauf auf den Zauberberg trauten

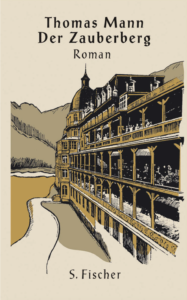

Ähnlich dem «Berghof» in Davos mit seiner abgeschiedenen Atmosphäre las ich Thomas Manns Werk in luftiger Höhe über dem Vierwaldstättersee. Was für ein gewaltiges und nachhaltig wirkendes Buch. Ich bin tief beeindruckt und wunderbar angeregt, masse mir aber keineswegs an, diesen Roman vollumfänglich verstanden zu haben. Du hast dieses Buch noch nicht gelesen. Ich versuche, dir ein paar Eindrücke zu schreiben, gespickt mit Originaltexten. Kein einfaches Unternehmen!

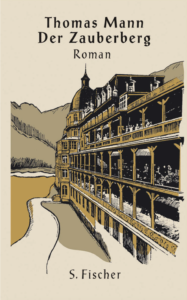

Vor hundert Jahren vollendet ist dieser Roman top aktuell und unbedingt lesenswert. Über tausend Seiten! In einer sehr genauen, bildhaften, zuerst gewöhnungsbedürftigen Sprache geschrieben, mit tiefgreifenden Dialogen und teils märchenhaften Stellen. Wie Thomas Mann die Natur und die Menschen beschreibt, ist einzigartig.

Neben ihm auf der Bank lag ein broschiertes Buch namens «Ocean steamships», worin er zu Anfang der Reise bisweilen studiert hatte; jetzt aber lag es vernachlässigt da, indes der hereinstreichende Atem der schwer keuchenden Lokomotive seinen Umschlag mit Kohlenpartikel verunreinigt.

Der gesunde Hans Castorp wird von diesem morbiden Sanatorium Milieu so beeinflusst, dass aus dem kurzen Besuch seines Vetters ein siebenjähriges Leben in der Horizontalen wird. Die Auseinandersetzung mit Krankheit, Mensch-Sein, Religion, Aufklärung, Politik und Liebe findet im sehr speziellen Mikrokosmos des «Berghofs» statt. Der Tod ist allgegenwärtig, begegnet Hans Castorp am ersten Tag, als er erfährt, dass im frisch für ihn zubereiteten Gästebett gestern eine Amerikanerin gestorben ist. Unzählige interessante Männer und Frauen werden geschildert, wie sie neben vorgeschriebenem Liegen, Temperaturmessen und Essen ihr Kranksein sehr unterschiedlich gestalten.

Beschaulichkeit, Abgeschiedenheit. Es hat was für sich, es lässt sich hören. Wir leben ja ziemlich hochgradig abgeschieden, wir hier oben, das kann man sagen. Fünftausend Fuss hoch liegen wir auf unseren Stühlen, die auffallend bequem sind, und sehen auf Welt und Kreatur hinunter und machen uns unsere Gedanken. Wenn ich mir’s überlege und soll die Wahrheit sagen, so hat das Bett, ich meine damit den Liegestuhl, verstehen Sie wohl, mich in zehn Monaten mehr gefördert und mich auf mehr Gedanken gebracht, als die Mühle im Flachlande all die Jahre her, das ist nicht zu leugnen. (Castorp)

Zwei Gestalten beeinflussen Hans Castorp besonders: Einerseits Ludovico Settembrini, Literat, der Vernunft und Freiheit als Leitmotiv für den Menschen sieht, andererseits Leo Naphta, ein kommunistischer Jesuit, der einen strengen Gottesstaat befürwortet, wo Gut und Böse klar getrennt sind. Gegen Ende des Romans gipfelt die Auseinandersetzung im Duell.

Ah, nein, ich bin Europäer, Okzidentale. Ihre Rangordnung da ist reiner Orient. Der Osten verabscheut die Tätigkeit. Lao Tse lehrte, dass Nichtstun förderlicher sei als jedes Ding zwischen Himmel und Erde. Wenn alle Menschen aufgehört haben würden, zu tun, werde vollkommene Ruhe und Glückseligkeit auf Erden herrschen. Da haben Sie Ihre Beiwohnung.

Wie oft habe ich Ihnen gesagt, dass man wissen sollte, was man ist, und denken, wie es einem zukommt! Sache des Abendländers, trotz aller Propositionen, ist die Vernunft, die Analyse, die Tat und der Fortschritt, – nicht das Faulbett des Mönchs. (Settembrini)

Des Mönchs! Man dankt den Mönchen die Kultur des europäischen Bodens! Man dankt ihnen, dass Deutschland, Frankreich und Italien nicht mit Wildwald und Ursümpfen bedeckt sind, sondern uns Korn, Obst und Wein bescheren! Die Mönche, mein Herr, haben sehr wohl gearbeitet.

Ich bitte. Die Arbeit des Religiösen war weder Selbstzweck, das heisst Betäubungsmittel, noch lag ihr Sinn darin, die Welt zu fördern oder geschäftliche Vorteile zu erlangen. Sie war reine asketische Übung, Bestandteil der Bussendisziplin, Heilsmittel. Sie gewährte Schutz gegen das Fleisch, diente der Abtötung der Sinnlichkeit. (Naphta)

Und nun zur wichtigsten Frauenfigur:

Erstens fiel wieder die Glastüre zu, – es war beim Fisch. Hans Castorp zuckte erbittert und sagte dann im zornigen Eifer zu sich selbst, dass er unbedingt diesmal den Täter feststellen müsse. Natürlich ein Frauenzimmer! dachte er und murmelte es ausdrücklich vor sich hin, so dass die Lehrerin, Fräulein Engelhart, verstand, was er sagte. «Das ist Madame Chauchat», sagte sie, «Sie ist so lässig. Eine entzückende Frau».

Diese Frau spielt eine wichtige Rolle in der Entwicklung von Hans Castorp. Sie erinnert ihn an einen Mitschüler, in den er verliebt war. Bei einem Fasnachtsanlass im Sanatorium, «Walpurgisnacht», erklärt er ihr seine Liebe, zu spät: Frau Chauchat reist anderntags ab. Sie ist verheiratet mit einem Mann in Dagestan, lebt aber ohne Bindungen völlig frei. Der lange Dialog zwischen beiden ist in französischer Sprache geschrieben.

Frau Chauchat kommt dann wieder ins Sanatorium, zur Enttäuschung von Hans Castorp nicht allein, sondern in Begleitung von Mynheer Peeperkorn, was ihn aber zwingt, sich mit diesem Genussmenschen auseinanderzusetzen.

Ein Winter war sehr sonnenarm, alle beklagten sich und viele wollten Schadenersatz (schon damals!). Ein neuer Apparat, die «Höhensonne» wurde angeschafft, da die zwei bisherigen nicht ausreichten. Im Original: «Mein Gott!» sagte Frau Schönfeld, indem sie den Enseigne de la Marine allemande gierig betrachtete, «wie herrlich braun er ist von Höhensonne! Wie ein Adlerjäger sieht er aus, dieser Teufel!» – «Wart, Nixe!» flüsterte er im Lift an ihrem Ohr, sodass eine Gänsehaut sie überlief, «Sie werden mir büssen müssen für Ihr verderbliches Augenspiel!» Und über die Balkons, an den gläsernen Scheidewänden vorbei, fand der Teufel und Adlerjäger den Weg zur Nixe…»

«Statt der Sonne gab es Schnee, Schnee in Massen, so kolossal viel Schnee, wie Hans Castorp in seinem Leben noch nicht gesehen…Um zehn Uhr kam die Sonne als schwach erleuchteter Rauch über ihren Berg, ein matt gespenstisches Leben, einen fahlen Schein von Sinnlichkeit in die nichtig- unkenntliche Landschaft zu bringen. Doch blieb alles gelöst in geisterhafter Zartheit und Blässe, bar jeder Linie, die das Auge mit Sicherheit hätte nachzeichnen können.» In Aufbruchstimmung verlässt Hans Castorp mit Schneeschuhen das «Berghaus», geht immer tiefer und weiter in die Bergwelt, gerät in einen lebensbedrohlichen Sturm, trinkt erschöpft in einer Hütte etwas Portwein, schläft sofort ein und träumt. Die verschiedenen mystischen Bilder des Traumes muss man gelesen haben. Hier wird der Roman märchenhaft und symbolisch. Am Ende des Traums will der Protagonist dem Tod keine Herrschaft über seine Gedanken mehr geben. Hans Castorp vergisst diesen Traum bald, dem Leser bleibt er aber unvergesslich. Dieses Kapitel «Schnee» ist für sich ein literarisches Highlight.

Was war also das Leben? Es war Wärme, das Wärmeprodukt formerhaltender Bestandlosigkeit, ein Fieber der Materie, von welchem der Prozess unaufhörlicher Zersetzung und Wiederherstellung unhaltbar verwickelt, unhaltbar kunstreich aufgebauter Eiweissmolekel begleitet war. Es war das Sein des eigentlich Nicht-Sein-Könnenden…Es war nicht materiell, es war nicht Geist. Es war etwas zwischen beidem.

Der Roman endet mit dem Beginn des ersten Weltkriegs, wo Hans Castorp als freiwilliger Soldat ins Schlachtfeld zieht, wo Tausende sinnlos ihr Leben verlieren:

Ehrlich gestanden, lassen wir ziemlich unbekümmert die Frage offen. Abenteuer im Fleische und Geist, die deine Einfachheit steigerten, liessen dich im Geiste überleben, was du im Fleische wohl kaum überleben sollst. Wird auch aus diesem Weltfest des Todes, auch aus der schlimmen Fieberbrunst, die rings den regnerischen Abendhimmel entzündet, einmal Liebe steigen?

Zusammenfassend erfahren wir viel über: Woher wir kommen, wohin wir gehen, wer wir sind.

Mit diesen Gedanken und Text-Beispielen möchte ich dich zur Lektüre des «Zauberbergs» ermuntern. Ob ich der Empfehlung Thomas Manns folge, ist durchaus möglich: «Wer aber mit dem «Zauberberg» überhaupt einmal zu Ende gekommen ist, dem rate ich, ihn noch einmal zu lesen, denn seine besondere Machart, sein Charakter als Komposition bringt es mit sich, dass das Vergnügen des Lesers sich beim zweiten Mal erhöhen und vertiefen wird, – wie man ja auch Musik kennen muss, um sie richtig zu geniessen.» (Einführung des Autors für Studenten der Universität Princeton)

Mit diesen Gedanken und Text-Beispielen möchte ich dich zur Lektüre des «Zauberbergs» ermuntern. Ob ich der Empfehlung Thomas Manns folge, ist durchaus möglich: «Wer aber mit dem «Zauberberg» überhaupt einmal zu Ende gekommen ist, dem rate ich, ihn noch einmal zu lesen, denn seine besondere Machart, sein Charakter als Komposition bringt es mit sich, dass das Vergnügen des Lesers sich beim zweiten Mal erhöhen und vertiefen wird, – wie man ja auch Musik kennen muss, um sie richtig zu geniessen.» (Einführung des Autors für Studenten der Universität Princeton)

Ich bin gespannt, was du mir schreiben wirst!

Herzlich

Bär

***

Lieber Bär

Es beschämt mich etwas, dass ich Dir nicht meine Leseeindrücke schildern kann – vielleicht auch nicht will. Ich bin einer der Sorte Leser, die sich nur ganz selten an die Klassiker trauen und immer dann staunen, wenn andere mit klugen Verweisen zu den Grossen der Weltliteratur Bezug nehmen können, wenn ihnen eine Parallele zu Werken der Gegenwart auffällt. Die Liste der Klassiker, die ich nicht gelesen habe, ist unsäglich lang, schon jene, die ich mir noch zu lesen vorgenommen habe. Aber der Berg jener Bücher, die auf mich warten, wächst mit jedem Tag. Ich lese, was mir die Zeit in die Hände spült und sehe, was an Werken vor meiner Türe Schlange steht.

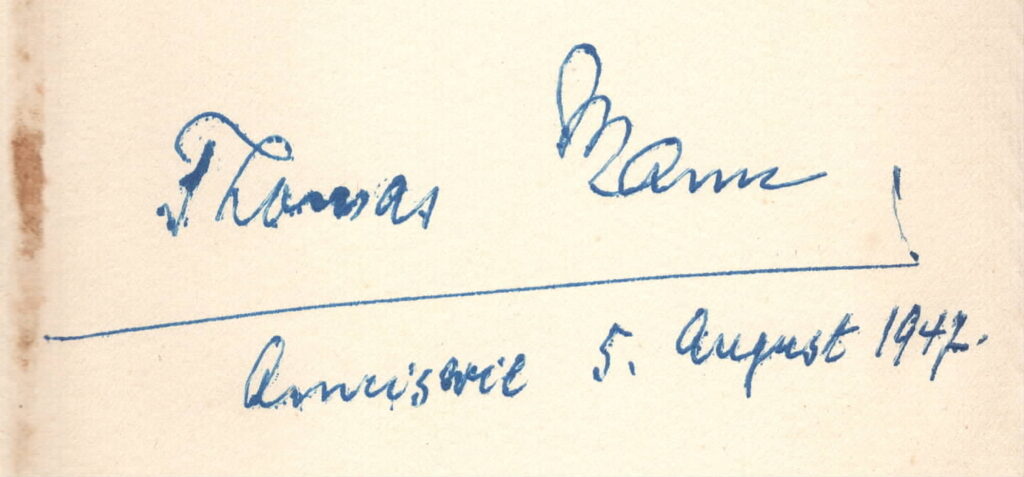

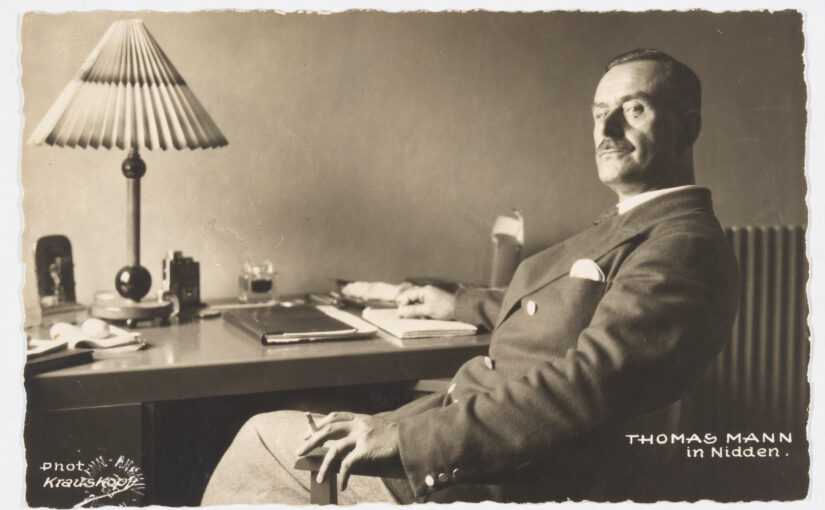

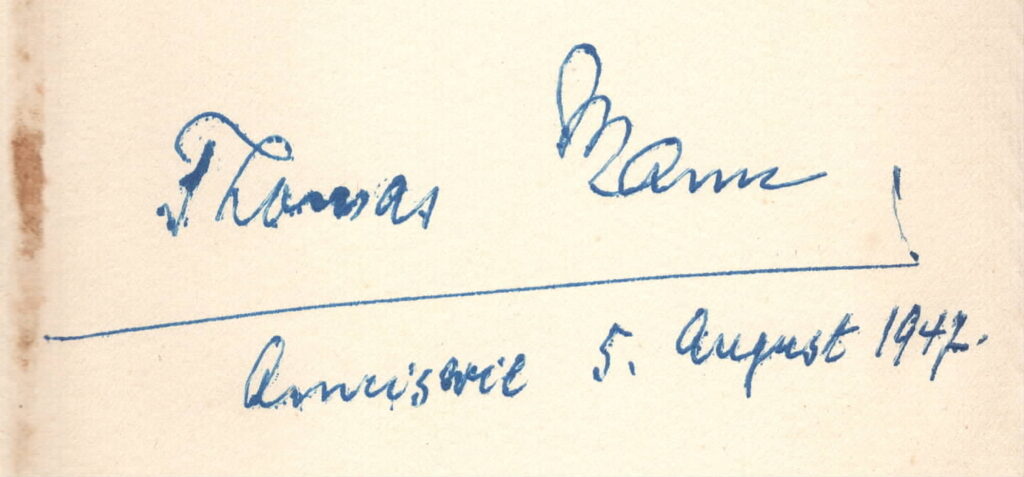

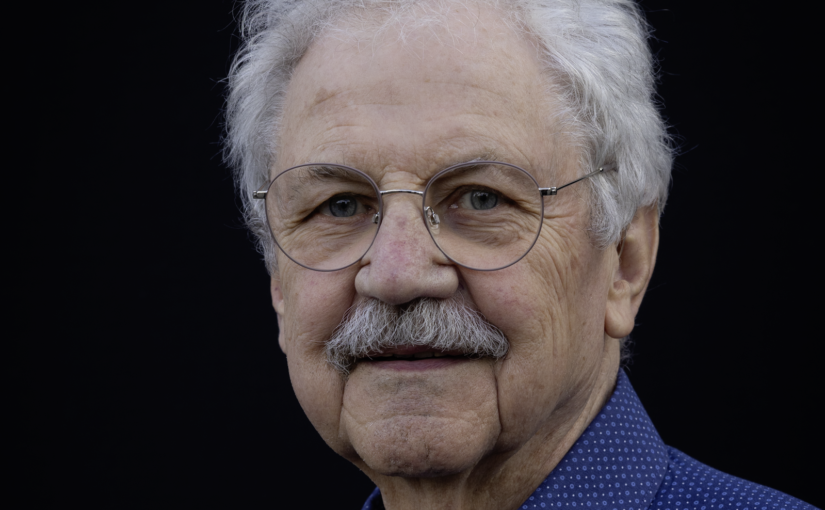

Von Thomas Mann las ich vor langer Zeit «Buddenbrooks», weil ich das Buch von meiner ehemaligen Herzensbuchhändlerin geschenkt bekam, ein am 5. August 1947 signiertes Exemplar, das Thomas Mann damals bei einem Besuch in Amriswil mit seiner Unterschrift markierte. Er war Gast des Schriftstellers Dino Larese (1914 – 2001), einem aus Italien stammenden Autors, der sich am Bodensee in Kreuzlingen zum Primarlehrer ausbilden liess und in genau jenem Schulzimmer in Amriswil unterrichtete, in dem ich seit einem Jahrzehnt unterrichte. Sie drückte mir damals das Buch mit den Worten in die Hand: Das ist bei dir besser aufgehoben. Ich las es unmittelbar danach und war fasziniert und schwer beeindruckt. In der Folge las ich noch «Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull», ein Spätwerk Thomas Manns. Ein völlig planloses Lesen – zuerst das Frühwerk, mit dem Mann in den Himmel der Literaten stieg und dann ein Spätwerk, das Thomas Mann zwischen «Buddenbrooks» und «Der Zauberberg» begann und erst kurz vor seinem Tod vollendete.

In der Folge kaufte ich mir auch «Der Zauberberg», legte das Buch aber verwirrt und verunsichert wieder weg, liess es im Bücherregal stehen, bis man das Jahr 2025 zum Thomas-Mann-Jahr erklärte, den 150. Geburtstag noch immer feiert und mit allerlei Sekundärliteratur das Jubiläum flutet. Ich nahm das Buch wieder aus dem Regal, besuchte gar einen Vortrag des Mann-Kenners Dr. Philipp Theisohn, in der Hoffnung, die Tür zur damaligen Begeisterung würde sich wieder auftun. Mein Versuch, eine alte Liebe aufzufrischen, scheiterte. «Der Zauberberg» wanderte zurück ins Regal. Vielleicht fehlt es an meiner Geduld, meiner Reife, meiner Offenheit. Irgendwann versuche ich es noch einmal. Versprochen.

Danke für Deine Schilderungen der Reise auf den Zauberberg. Vielleicht buche ich einmal eine Woche im Hotel Schatzalp über Davos, das Thomas Mann Modell stand, als er «Der Zauberberg» schrieb. Vielleicht dann, mit Aussicht, Liegestuhl und einer Wolldecke auf meinen Beinen.

Liebgruss

Gallus

Mit diesen Gedanken und Text-Beispielen möchte ich dich zur Lektüre des «Zauberbergs» ermuntern. Ob ich der Empfehlung Thomas Manns folge, ist durchaus möglich: «Wer aber mit dem «Zauberberg» überhaupt einmal zu Ende gekommen ist, dem rate ich, ihn noch einmal zu lesen, denn seine besondere Machart, sein Charakter als Komposition bringt es mit sich, dass das Vergnügen des Lesers sich beim zweiten Mal erhöhen und vertiefen wird, – wie man ja auch Musik kennen muss, um sie richtig zu geniessen.» (Einführung des Autors für Studenten der Universität Princeton)

Mit diesen Gedanken und Text-Beispielen möchte ich dich zur Lektüre des «Zauberbergs» ermuntern. Ob ich der Empfehlung Thomas Manns folge, ist durchaus möglich: «Wer aber mit dem «Zauberberg» überhaupt einmal zu Ende gekommen ist, dem rate ich, ihn noch einmal zu lesen, denn seine besondere Machart, sein Charakter als Komposition bringt es mit sich, dass das Vergnügen des Lesers sich beim zweiten Mal erhöhen und vertiefen wird, – wie man ja auch Musik kennen muss, um sie richtig zu geniessen.» (Einführung des Autors für Studenten der Universität Princeton)

Ein trügerisch schönes Landschaftsbild aus Österreich, wo sich der Himmel in einem See spiegelt. Ich aber erfahre von einem Konzentrationslager aus dem zweiten Weltkrieg und der Produktionsstätte von Massenvernichtungswaffen in dieser Gegend. Lorcan wollte auf dem Weg zu ihren Verstecken im Hochgebirge biwakieren, um im Schlafsack den Auf- und Untergang jener Sternbilder zu beobachten, die den Verfolgten in der nächtlichen Weglosigkeit als Orientierung gedient hatten. Staunen und Erschrecken sind nahe beieinander.

«Am Ende der Welt»

Ein trügerisch schönes Landschaftsbild aus Österreich, wo sich der Himmel in einem See spiegelt. Ich aber erfahre von einem Konzentrationslager aus dem zweiten Weltkrieg und der Produktionsstätte von Massenvernichtungswaffen in dieser Gegend. Lorcan wollte auf dem Weg zu ihren Verstecken im Hochgebirge biwakieren, um im Schlafsack den Auf- und Untergang jener Sternbilder zu beobachten, die den Verfolgten in der nächtlichen Weglosigkeit als Orientierung gedient hatten. Staunen und Erschrecken sind nahe beieinander.

«Am Ende der Welt»

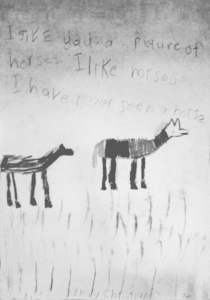

Eine Zeichnung von zwei Pferden des siebenjährigen Mädchens Emily Christian auf der weit abgelegenen Südseeinsel Pitcairn im Pazifischen Ozean. Pferde, die sie sich sehnlichst wünscht, obwohl sie noch nie ein Pferd gesehen hat. Sie glaubt, ihr Leben auf dieser Insel, wo es keine Pferde gibt, verbringen zu müssen. Wir erfahren zudem von kolonialen Kämpfen, Sklaverei und Meutereien ihrer Vorfahren auf und um Pitcairn. Emilys Zeichnung wird zur Brücke in die weite Welt.

Eine Zeichnung von zwei Pferden des siebenjährigen Mädchens Emily Christian auf der weit abgelegenen Südseeinsel Pitcairn im Pazifischen Ozean. Pferde, die sie sich sehnlichst wünscht, obwohl sie noch nie ein Pferd gesehen hat. Sie glaubt, ihr Leben auf dieser Insel, wo es keine Pferde gibt, verbringen zu müssen. Wir erfahren zudem von kolonialen Kämpfen, Sklaverei und Meutereien ihrer Vorfahren auf und um Pitcairn. Emilys Zeichnung wird zur Brücke in die weite Welt. Also könne er (Ali Bazhi auf dem Foto) nun einen Reisenden nur bis zu den Gebirgszügen der algerischen Sahara führen, denn nachdem es niemanden mehr gab, der die Bewegungen des Sandes, wandernder, irrlichternder Dünen, die Geröllfelder und unüberwindlichen Felsbarrieren über mehr als eintausendfünfhundert Kilometer so gut kannte wie sein Vater, müsste nun in jeder Oase nach einem neuen Ortskundigen gesucht werden.

Also könne er (Ali Bazhi auf dem Foto) nun einen Reisenden nur bis zu den Gebirgszügen der algerischen Sahara führen, denn nachdem es niemanden mehr gab, der die Bewegungen des Sandes, wandernder, irrlichternder Dünen, die Geröllfelder und unüberwindlichen Felsbarrieren über mehr als eintausendfünfhundert Kilometer so gut kannte wie sein Vater, müsste nun in jeder Oase nach einem neuen Ortskundigen gesucht werden.

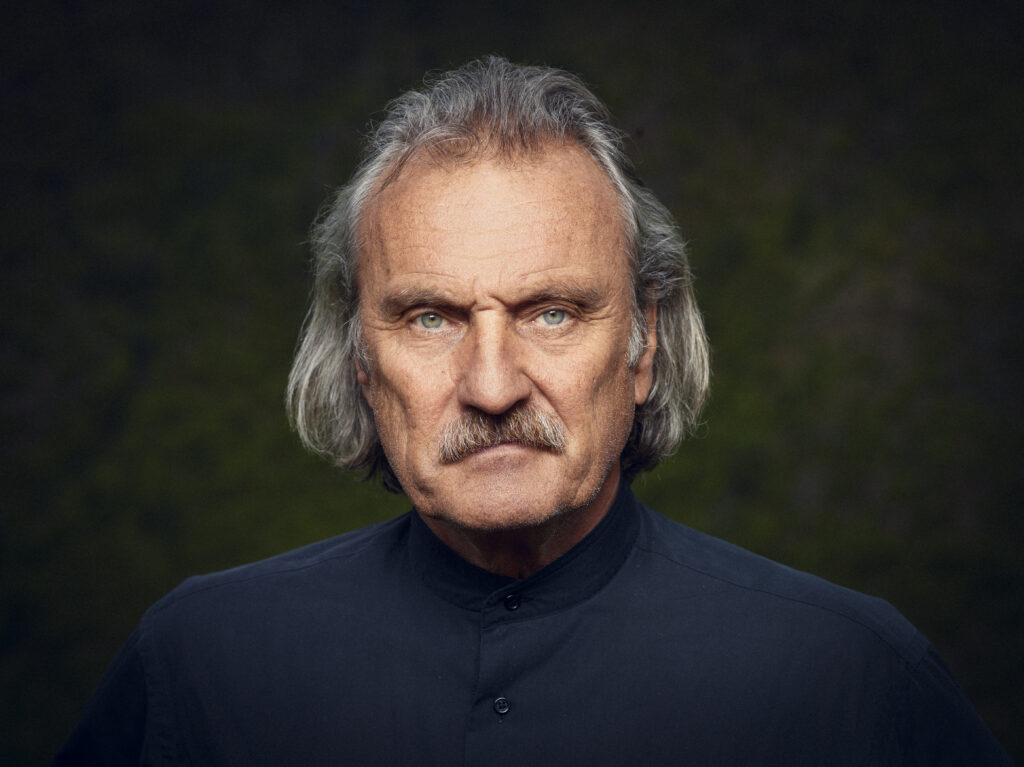

Reinhard Kaiser-Mühlecker wurde heute für sein Buch „Brennende Felder“ mit dem Österreichischen Buchpreis ausgezeichnet.

Reinhard Kaiser-Mühlecker wurde heute für sein Buch „Brennende Felder“ mit dem Österreichischen Buchpreis ausgezeichnet.