In diesem Frühling feierte die Reihe «Naturkunden» vom Verlag Mattes und Seitz ihren 5. Geburtstag. Ein Jubiläum, das gefeiert werden musste, denn dass die bald 50 Bände aus dieser exklusiven Bände derart erfolgreich, nachhaltig und wegweisen sein würden, wie sie es tun. Judith Schalansky, Herausgeberin und Mitinitiantin dieser Reihe, brachte die Buchreihe mit nach Leukerbad und mit ihr Cord Riechelmann, der mit «Krähen» die Reihe begann und Jutta Person, die mit «Korallen» das halbe Hundert komplett machen wird.

In einem Hotelpark traf ich mich mit Judith Schalansky zu einem Interview:

Sie stellen zusammen mit Autoren die „Naturkunden“ – Reihe aus dem Verlag Matthes & Seitz beim 23. Literaturfestival Leukerbad vor. Etwas, was eigentlich gar nicht nötig ist, denn jeder, der Bücher liebt, kennt die von Ihnen herausgegeben Reihe ›Naturkunden‹. War da jemals die Hoffnung, dass aus einem mannigfaltigen Abenteuer eine „Institution“ werden würde?

Ach, als wir uns die Reihe ausgedacht haben, da haben wir keinen Gedanken an die ferne Zukunft verschwendet, sondern immer nur an das nächste Programm. Damals, vor fünf Jahren, waren Bücher über die Intelligenz der Pflanzen oder das Seelenleben von Bäumen in den Bestsellerlisten unvorstellbar. Was damals langsam anfing, war die Lust am sogenannten ›Landleben‹, die vage Sehnsucht nach Naturerlebnissen. Es ist schön, wenn die Naturkunden ihren Teil dazu beigetragen haben, dass das, was wir ›Natur‹ nennen, nicht mehr als Nischenthema wahrgenommen wird.

Bücher aus ihrer Reihe wie „Krähen“ von Cord Riechelmann oder „Äpfel und Birnen“ von Korbian Aigner besitzen Kultstatus, erreichen ein Publikum, dass  sich sowohl für Sachthemen, wie für Kunst und Literatur interessiert. Es sind Bücher, die nicht einfach gelesen in ein Bücherregal verschwinden wollen, aber auch weit davon entfernt, Bestimmungshilfen sein zu wollen. Bücher, die von Innen und Aussen überzeugen. Bücher, denen man die Liebe zum Inhalt genauso ansieht wie die Liebe zum Objekt Buch. Sind das die Gründe für den Erfolg?

sich sowohl für Sachthemen, wie für Kunst und Literatur interessiert. Es sind Bücher, die nicht einfach gelesen in ein Bücherregal verschwinden wollen, aber auch weit davon entfernt, Bestimmungshilfen sein zu wollen. Bücher, die von Innen und Aussen überzeugen. Bücher, denen man die Liebe zum Inhalt genauso ansieht wie die Liebe zum Objekt Buch. Sind das die Gründe für den Erfolg?

Natürlich. Es sind Bücher, in denen wir für den jeweiligen Inhalt eine angemessene Form zu finden versuchen. Wenn das gelingt – und das muss gar keine aufwendige oder sehr teure Gestaltung sein –, dann wird das Buch erst wirklich schön, auf eine ehrliche, zwingende, manchmal sogar ganz hintergründige Weise.

Bald steht mit dem 50. Band über Korallen, den die Journalistin und Kulturwissenschaftlerin Jutta Person, die schon über den Esel ein engagiertes Porträt in den Naturkunden verfasste, erscheinen. Zum 50. Mal erscheint dabei ihr Name als Herausgeberin. Was macht das mit ihnen?

Es versetzt mich in Erstaunen – sind es wirklich schon so viele ? –, vor allem aber löst es Freude in mir aus: die Freude darüber, dass etwas funktioniert hat und und noch funktioniert, Bücher ermöglicht zu haben, die es sonst nicht in dieser Form gegeben hätte, und die Vorfreude auf kommenden Bücher: Zeitgleich mit mit Jutta Persons ›Korallen‹ erscheint zum Beispiel das Portrait der ›Algen‹ der niederländischen Autorin Miek Zwamborn. Das sind zwei absolute Lieblingsprojekte. Wir begegnen der Unterwasserwelt in Fauna und Flora zugleich.

Gibt es unter all den Titeln der „Naturkunden“ solche, die ihnen ganz besonders ans Herz gewachsen sind oder solche, denen sie gerne mehr Aufmerksamkeit im Buchmarkt gegönnt hätten?

Annie Dillards ›Pilger am Tinker Creek‹ von 1974 ist einer meiner Lieblingstexte des Nature Writings geworden. Es geht darin um nichts geringeres als die Schöpfung, und das Ringen um eine Sprache für ihre ungeheuerliche Schönheit. Ein Buch des Lebens, ein Lebensbuch, in dem die Gesetze der Physik und die Fragen der Metaphysik mit den Mitteln der Poesie verhandelt werden. Ich habe nicht aufgehört, darin zu lesen.

Annie Dillards ›Pilger am Tinker Creek‹ von 1974 ist einer meiner Lieblingstexte des Nature Writings geworden. Es geht darin um nichts geringeres als die Schöpfung, und das Ringen um eine Sprache für ihre ungeheuerliche Schönheit. Ein Buch des Lebens, ein Lebensbuch, in dem die Gesetze der Physik und die Fragen der Metaphysik mit den Mitteln der Poesie verhandelt werden. Ich habe nicht aufgehört, darin zu lesen.

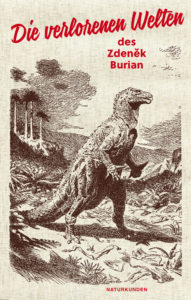

Zdenek Burians so fantastische wie empathische Bilderwelten, die meine Vorstellung der sogenannten Urzeit stark geprägt haben, hätte ich mehr Beachtung gewünscht. Wir mussten lernen, dass großformatige, aufwendig hergestellte Bildbände sehr viel schwieriger zu kalkulieren sind als kleinere, textlastige  Formate. Heute bespielen wir nur noch unregelmäßig dieses Format.

Formate. Heute bespielen wir nur noch unregelmäßig dieses Format.

Ich weiss von einer Lesung in Zürich, als sie aus ihrem letzten bei Suhrkamp erschienen Roman „Der Hals der Giraffe“ lasen, wie sie noch ganz wage von einem kommenden Abenteuer erzählten, von Plänen einer Sachbuchreihe. Schon damals, als sie vom Werdegang ihres eigenen Romans, von den Schwierigkeiten rund um die äussere Erscheinung desselbigen erzählten, wie wichtig ihnen die Form, das Erscheinungsbild eines Buches ist, wie viel ihnen am „schönen Buch“ liegt. Hat die „Naturkunden“ – Reihe nicht ganz offensichtlich den ganzen Buchmarkt beeinflusst?

Es ist ja kein geringeres Kompliment, nachgeahmt zu werden. So lange es dem Buch und dem Thema ›Natur‹ hilft, ist dagegen gar nichts einzuwenden.

Sehr bald wurden Medien aufmerksam auf die „Naturkunden“ – Reihe. Ich erinnere mich an einen Auftritt in „Druckfrisch“ mit dem Literaturpapst Denis Scheck. Eigentlich war die Lancierung zusammen mit ihnen, einer viel beachteten Schriftstellerin, die mit dem Buch „Atlas der abgelegenen Inseln“ einen Bestseller landete der perfekte Coup. Wie viel Zufall, wie viel Kalkül lag in der Zusammenarbeit zwischen Verlagsleiter Andreas Rötzer und ihnen?

Das müssen sie Andreas Rötzer fragen. Mir erschein es als schöner Zufall: Ich traf Andreas Rötzer zum ersten Mal in Taipeh auf der Buchmesse 2012, wo er mir von seinen Plänen zu einer Reihe zum Thema ›Natur‹ erzählte. Aus einem zwanglosen Geplauder an der fesigen Küste Nordtaiwans, ergab sich dann ganz organisch die Zusammenarbeit. Ich war froh, nach Jahren einsamer Schreib- und Gestaltungsarbeit etwas Gemeinsames machen zu können und genoß die Möglichkeit, Programme zu gestalten, Themen zu setzen und Formate auszuprobieren.

Warum liegt ihnen so viel an der Form?

Weil die Form nichts Nachgeordnetes, sondern etwas Gestaltgebendes ist. Ich habe noch nie einen Inhalt ohne Form gesehen.

Sie sind Herausgeberin, Schriftstellerin und Buchgestalterin. Gibt es eine Reihenfolge in ihrem Herzen?

Die Schriftstellerin und Buchgestalterin gehören untrennbar zusammen. Die Herausgeberin ergibt sich aus beiden. Es ist wunderbar, in Manuskripten Bücher zu entdecken und diese zum Leben zu erwecken.

Im kommenden Herbst erscheint wieder bei Suhrkamp der Erzählband „Verzeichnis einiger Verluste“. Wie viel Kampf zwischen all den Aufgaben und Projekten liegt in diesem neuen Buch?

Es ist ein Ringen verschiedener Daseinszustände. Das eigene Schreiben ähnlich über langen Zeitraum einer ziellosen Tiefenbohrung. Die Herausgeberschaft verlangt eher, das Ziel schon fest im Blick zu haben, die Dinge vom Ende her zu denken. Ich bin Andreas Rötzer und Pauline Altmann, die die Gestaltung der Naturkunden hauptsächlich besorgt, sehr dankbar für ihre Unterstützung, vor allem in den letzten beiden Jahren.

Welche Zukunft geben sie dem Medium Buch?

Ach, eine große! Nennen Sie mir ein Medium, das so sensationell und so tröstlich ist?

Frau Schalansky, vielen, vielen Dank!

Ganz neu ist Judith Schalanskys Roman «Verzeichnis einiger Verluste» bei Suhrkamp. Beim Verlag ist zu lesen: Die Weltgeschichte ist voller Dinge, die verloren sind – mutwillig zerstört oder im Lauf der Zeit abhandengekommen. In ihrem neuen Buch widmet sich Judith Schalansky dem, was das Verlorene hinterlässt: verhallte Echos und verwischte Spuren, Gerüchte und Legenden, Auslassungszeichen und Phantomschmerzen.  Ausgehend von verlorengegangenen Natur- und Kunstgegenständen wie den Liedern der Sappho, dem abgerissenen Palast der Republik, einer ausgestorbenen Tigerart oder einer im Pazifik versunkenen Insel, entwirft sie ein naturgemäß unvollständiges Verzeichnis des Verschollenen und Verschwundenen, das seine erzählerische Kraft dort entfaltet, wo die herkömmliche Überlieferung versagt. Die Protagonisten dieser Geschichten sind Figuren im Abseits, die gegen die Vergänglichkeit ankämpfen: ein alter Mann, der das Wissen der Menschheit in seinem Tessiner Garten hortet, ein Ruinenmaler, der die Vergangenheit erschafft, wie sie niemals war, die gealterte Greta Garbo, die durch Manhattan streift und sich fragt, wann genau sie wohl gestorben sein mag, und die Schriftstellerin Schalansky, die in den Leerstellen ihrer eigenen Kindheit die Geschichtslosigkeit der DDR aufspürt.

Ausgehend von verlorengegangenen Natur- und Kunstgegenständen wie den Liedern der Sappho, dem abgerissenen Palast der Republik, einer ausgestorbenen Tigerart oder einer im Pazifik versunkenen Insel, entwirft sie ein naturgemäß unvollständiges Verzeichnis des Verschollenen und Verschwundenen, das seine erzählerische Kraft dort entfaltet, wo die herkömmliche Überlieferung versagt. Die Protagonisten dieser Geschichten sind Figuren im Abseits, die gegen die Vergänglichkeit ankämpfen: ein alter Mann, der das Wissen der Menschheit in seinem Tessiner Garten hortet, ein Ruinenmaler, der die Vergangenheit erschafft, wie sie niemals war, die gealterte Greta Garbo, die durch Manhattan streift und sich fragt, wann genau sie wohl gestorben sein mag, und die Schriftstellerin Schalansky, die in den Leerstellen ihrer eigenen Kindheit die Geschichtslosigkeit der DDR aufspürt.

So handelt dieses Buch gleichermaßen vom Suchen wie vom Finden, vom Verlieren wie vom Gewinnen und zeigt, dass der Unterschied zwischen An- und Abwesenheit womöglich marginal ist, solange es die Erinnerung gibt – und eine Literatur, die erfahrbar macht, wie nah Bewahren und Zerstören, Verlust und Schöpfung beieinanderliegen. (Eine Rezenzension auf literaturblatt.chfolgt!)

Judith Schalansky, geboren 1980 in Greifswald, studierte Kunstgeschichte und Kommunikationsdesign und lebt als freie Schriftstellerin und Buchgestalterin in Berlin. Sowohl ihr »Atlas der abgelegenen Inseln« (mare, 2009) als auch ihr Bildungsroman »Der Hals der Giraffe« (Suhrkamp, 2011) wurden von der Stiftung Buchkunst zum »Schönsten deutschen Buch« gekürt. Seit dem Frühjahr 2013 gibt sie die Reihe Naturkunden heraus.

Das 24. Internationale Literaturfestival in Leukerbad findet vom 28. – 30. Juni statt.

Ein solches Festival ist ein Ort der Begegnung. Leserinnen und Leser untereinander; trifft man doch oft die immer Gleichen, Unverbesserlichen, die jedes Jahr verkünden, das nächste Jahr dann einmal ein Pause einzulegen, um den Vorsatz irgendwann zu vergessen, weil Literatur lockt.

Ein solches Festival ist ein Ort der Begegnung. Leserinnen und Leser untereinander; trifft man doch oft die immer Gleichen, Unverbesserlichen, die jedes Jahr verkünden, das nächste Jahr dann einmal ein Pause einzulegen, um den Vorsatz irgendwann zu vergessen, weil Literatur lockt. So wie der Lyrikerin und Performerin Nora Gomringer auf dem Weg nach Bern und später nach Klagenfurt zum Bachmann-Wettlesen. Sie sitzt dort in der Jury und hat sich vorgenommen, an jedem Tag ein anderes T-Shirt mit einem Bachmann-Zitat zu tragen, um so wenigstens etwas von der Namensgeberin ins Showlesen hineinzugeben.

So wie der Lyrikerin und Performerin Nora Gomringer auf dem Weg nach Bern und später nach Klagenfurt zum Bachmann-Wettlesen. Sie sitzt dort in der Jury und hat sich vorgenommen, an jedem Tag ein anderes T-Shirt mit einem Bachmann-Zitat zu tragen, um so wenigstens etwas von der Namensgeberin ins Showlesen hineinzugeben. Oder Sasha Maria Salzmann, die mit ihrem Erstling «Ausser sich» in Leukerbad las und diskutierte und mit ihrer Moderatorin Jennifer Khakshouri jenes Haus suchte, in dem James Baldwin vor einem halben Jahrhundert in der Abgeschiedenheit Leukerbads sein Romandebüt vollendete.

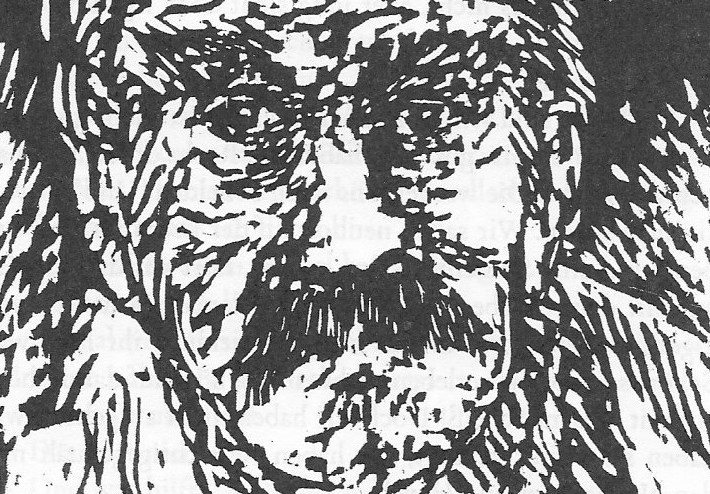

Oder Sasha Maria Salzmann, die mit ihrem Erstling «Ausser sich» in Leukerbad las und diskutierte und mit ihrer Moderatorin Jennifer Khakshouri jenes Haus suchte, in dem James Baldwin vor einem halben Jahrhundert in der Abgeschiedenheit Leukerbads sein Romandebüt vollendete. Oder den Künstler, Buchgestalter, Illustrator und Herausgeber Christian Thanhäuser, der einem in ein Gespräch verwickelt, von seinen Freundschaften zu Autoren erzählt, der Zusammenarbeit und dem Entstehen eines Buchprojekts, wie man mit Jaroslav Rudis Bier trinken kann, was ebenso wichtig für ein gemeinsames Buch- oder Kunstprojekt sein kann, wie schürfende Gespräche.

Oder den Künstler, Buchgestalter, Illustrator und Herausgeber Christian Thanhäuser, der einem in ein Gespräch verwickelt, von seinen Freundschaften zu Autoren erzählt, der Zusammenarbeit und dem Entstehen eines Buchprojekts, wie man mit Jaroslav Rudis Bier trinken kann, was ebenso wichtig für ein gemeinsames Buch- oder Kunstprojekt sein kann, wie schürfende Gespräche. Oder den schüchtern wirkenden Péter Nádas, der 1942 in Budapest geborene grosse Chronist, der in Leukerbad aus seinen Memoiren «Aufleuchtende Details» liest und mit jedem Bild aus seinem umfassenden Werk nachempfinden lässt, was es heisst, untrennbar mit der Geschichte eines Landes, eines Volkes, seiner Familie verbunden zu sein. (Auf dem Beitragsfoto zu Beginn des Textes sitzt Péter Nádas zwischen der Moderatorin Ilma Rakusa (rechts, Schriftstellerin, Übersetzerin und Publizistin) und seiner Übersetzerin Christina Viragh (Schriftstellerin)).

Oder den schüchtern wirkenden Péter Nádas, der 1942 in Budapest geborene grosse Chronist, der in Leukerbad aus seinen Memoiren «Aufleuchtende Details» liest und mit jedem Bild aus seinem umfassenden Werk nachempfinden lässt, was es heisst, untrennbar mit der Geschichte eines Landes, eines Volkes, seiner Familie verbunden zu sein. (Auf dem Beitragsfoto zu Beginn des Textes sitzt Péter Nádas zwischen der Moderatorin Ilma Rakusa (rechts, Schriftstellerin, Übersetzerin und Publizistin) und seiner Übersetzerin Christina Viragh (Schriftstellerin)).

«Hain» erzählt aus der Sicht einer Icherzählerin von drei Reisen nach Italien, Begegnungen mit ihrem Vater und dessen Geschichte. Drei Reisen in ein Italien, das die Autorin kennt, weil es sie bei Stipendienaufenthalten an Orte in Italien verschlug, von denen sie mehr an die Rückseiten italienischer Sehenswürdigkeiten, Landschaften sah. Ein «Geländeroman»? Gelände ist Textur, Oberfläche, mit der man in Berührung kommt. «Landschaft» als Begriff bleibt viel distanzierter. Und «Hain» greift an und unter die Oberfläche, lässt sich sprachlich auf eine Gegend ein, das Licht dieser Gegend erkennend, immer neues Sehen erlernend.

«Hain» erzählt aus der Sicht einer Icherzählerin von drei Reisen nach Italien, Begegnungen mit ihrem Vater und dessen Geschichte. Drei Reisen in ein Italien, das die Autorin kennt, weil es sie bei Stipendienaufenthalten an Orte in Italien verschlug, von denen sie mehr an die Rückseiten italienischer Sehenswürdigkeiten, Landschaften sah. Ein «Geländeroman»? Gelände ist Textur, Oberfläche, mit der man in Berührung kommt. «Landschaft» als Begriff bleibt viel distanzierter. Und «Hain» greift an und unter die Oberfläche, lässt sich sprachlich auf eine Gegend ein, das Licht dieser Gegend erkennend, immer neues Sehen erlernend. Schreiben bilden sich Erinnerungsschichten. Esther Kinsky skizziert und malt in sprachlichen Bildern, in bestechender Feinarbeit, sie ist Teil ihrer selbst.

Schreiben bilden sich Erinnerungsschichten. Esther Kinsky skizziert und malt in sprachlichen Bildern, in bestechender Feinarbeit, sie ist Teil ihrer selbst.

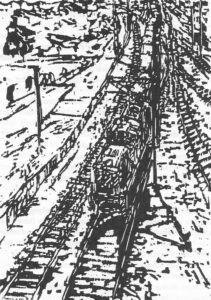

Acht Erzählungen des tschechischen Schriftstellers Jaroslav Rudiš, ergänzt und mitgetragen von zwölf Fichtenholzschnitten, sogfältig gesetzt, fadengeheftet und blau eingefasst; das, was das Herz eines Büchernarren in Wallung bringt.

Acht Erzählungen des tschechischen Schriftstellers Jaroslav Rudiš, ergänzt und mitgetragen von zwölf Fichtenholzschnitten, sogfältig gesetzt, fadengeheftet und blau eingefasst; das, was das Herz eines Büchernarren in Wallung bringt. Freund Max aus Prag anruft und von seinem Entschluss berichtet, seinem Leben nun endlich eine andere Richtung zu geben, mehr dem Wisent hinterher. Oder der Erzähler trifft Max in der immer gleichen Prager Kneipe «Zum ausgeschossenen Auge» (Die gibt es wirklich!) und man lamentiert über die rüde Gegenwart in der tschechischen und internationalen Politik oder die Sehnsucht nach einem dichtenden Übervater wie es Vaclav Havel einst war, einer Zeit, in der ein Dichter Staatsführer werden konnte. Oder man sitzt als Leser mit am Tisch, lauscht den Erzählungen, die die irgendwie einsamen Männer hinter ihren tschechischen Bieren mit der Runde teilen.

Freund Max aus Prag anruft und von seinem Entschluss berichtet, seinem Leben nun endlich eine andere Richtung zu geben, mehr dem Wisent hinterher. Oder der Erzähler trifft Max in der immer gleichen Prager Kneipe «Zum ausgeschossenen Auge» (Die gibt es wirklich!) und man lamentiert über die rüde Gegenwart in der tschechischen und internationalen Politik oder die Sehnsucht nach einem dichtenden Übervater wie es Vaclav Havel einst war, einer Zeit, in der ein Dichter Staatsführer werden konnte. Oder man sitzt als Leser mit am Tisch, lauscht den Erzählungen, die die irgendwie einsamen Männer hinter ihren tschechischen Bieren mit der Runde teilen. Jaroslav Rudiš wurde 1972 in Turnov in Böhmen geboren, Schriftsteller, Drehbuchautor und Dramatiker. Seine Bücher erscheinen im Luchterhand Literaturverlag und bei Voland&Quist. 2016/17 Ranitzstipendiat in Ottensheim, 2018 erhält er den Preis der Literaturhäuser.

Jaroslav Rudiš wurde 1972 in Turnov in Böhmen geboren, Schriftsteller, Drehbuchautor und Dramatiker. Seine Bücher erscheinen im Luchterhand Literaturverlag und bei Voland&Quist. 2016/17 Ranitzstipendiat in Ottensheim, 2018 erhält er den Preis der Literaturhäuser.

Artmann gründete Christian Thanhäuser 1989 eine eigene, aus dem Holzschnitt heraus entwickelte Handpressenwerkstatt. Seit 1995 erscheint die Buchreihe RanitzDrucke. Die Drucklegung dieser zum Teil zweisprachig angelegten

Artmann gründete Christian Thanhäuser 1989 eine eigene, aus dem Holzschnitt heraus entwickelte Handpressenwerkstatt. Seit 1995 erscheint die Buchreihe RanitzDrucke. Die Drucklegung dieser zum Teil zweisprachig angelegten Herausgeber ist Ludwig Hartinger. Derzeit erscheinen pro Jahr zwei bis drei, meist zweisprachige Bücher, die in Zusammenarbeit mit der Druckerei Plöchl in Freistadt hergestellt werden. An Handpressendrucken mit Holzschnitten wird weiterhin in der Ottensheimer Werkstatt gearbeitet.

Herausgeber ist Ludwig Hartinger. Derzeit erscheinen pro Jahr zwei bis drei, meist zweisprachige Bücher, die in Zusammenarbeit mit der Druckerei Plöchl in Freistadt hergestellt werden. An Handpressendrucken mit Holzschnitten wird weiterhin in der Ottensheimer Werkstatt gearbeitet.