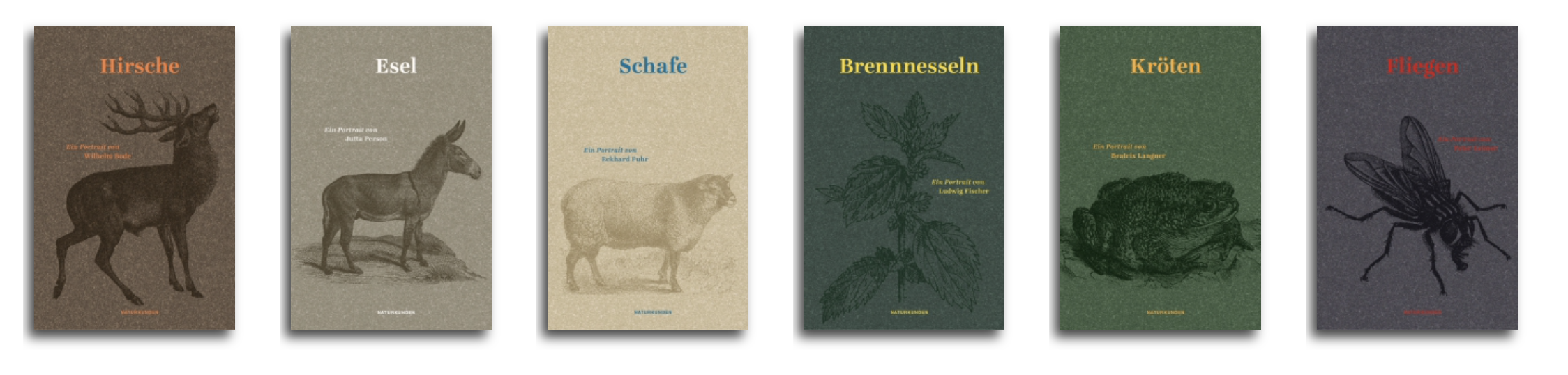

Was entstehen kann, wenn sich Buchkunst, Poesie, Wissenschaft und Leidenschaft treffen, das beweisen die Herausgeberin Judith Schalansky in ihrer Reihe „Naturkunden“, der Verlag Matthes & Seitz in Berlin und der Dichter Joachim Sartorius, der seit Jahrzehnten zu den Eminenzen der deutschen Dichtkunst zählt.

Vor nicht langer Zeit war ich im Tessin in den Ferien, in einem kleinen Steinhaus über dem Tal, umgeben von Steinmauern, die über Generationen angelegt wurden, um die Hänge der Täler nutzbar zu machen. Dort, wo ich sass, lag und las, sonnten sich auch Eidechsen. Und manchmal auch die grosse Schwester der häufig anzutreffenden Zauneidechse, die grün schimmernde, um einiges grössere Smaragdeidechse. Die Tiere faszinieren. Nicht nur wegen ihrer Eleganz, der Schnelligkeit ihrer Bewegungen und der Verwandtschaft mit den faszinierendsten Tieren der Gegenwart und Vergangenheit wegen, sondern weil die kleinen überaus wendigen Echsen Bindeglied zu einer Welt sind, die in Geschichte, Mythen und Märchen Echsen zu symbolreichen Tieren machen. Sei es die Faszination, die Dinosaurier auslösen, die Mythen und Legenden um feuerspeiende Drachen, die Geheimnisse um ihre Nähe zur Unterwelt. Sei es die Kühle ihrer Haut, die Fähigkeiten, sich Extremen anzupassen, selbst einen Körperteil abzuwerfen – Eidechsen sind Geschöpfe, die mit anderen Ebenen verbinden, Zeugen einer dies- und jenseitigen Existenz.

Ein Portrait», Naturkunden, Matthes & Seitz, 2019, 136 Seiten, CHF 26.90, ISBN 978-3-95757-791-7

Und wenn sich für einmal kein Wissenschaftler an das Wesen eines Tieres annähert, auch kein Journalist, kein Lehrbuchautor, wenn sich ein Dichter, ein Künstler an dieses filigrane Wesen heranwagt und es mit ebenso filigraner Sprache zu zeichnen vermag, dann entsteht ein Kunstwerk, ein Kleinod, das seinesgleichen sucht, dass die Lektüre zum multiplen Genuss macht. So sehr man in der Vergangenheit Echsen mit Schlangen ud Kröten in einen Topf warf und ihnen einen Platz auf der Arche Noah absprach, sie in den Dienst des Bösen und Üblen schob, so sehr gibt Joachim Sartorius den Eidechsen jenen Platz zurück, der ihnen gebührt.

Joachim Sartorius malt mit grosser Geste bis ins kleinste Detail, ohne je nur ansatzweise zu langweilen. Weil ich als Leser in jeder Seite die Leidenschaft des Autors und die Akribie der Herausgeberin spüre, wird die Lektüre dieses Buches zum Hochgenuss. Inhaltlich sowieso – aber in Vollendung auch haptisch: ein geprägter Einband, ein farblich passender Schnitt, schwarze Fadenheftung, sorgfältig vielfarbig illustriert und ediert!

Wer in seinem Bücherregal noch keine kleine Bibliothek der „Naturkunden“ begonnen hat, der sei gewarnt: Wie kaum eine andere Reihe birgt diese Reihe den Zwang zu Vollständigkeit – durchaus Suchtcharakter!

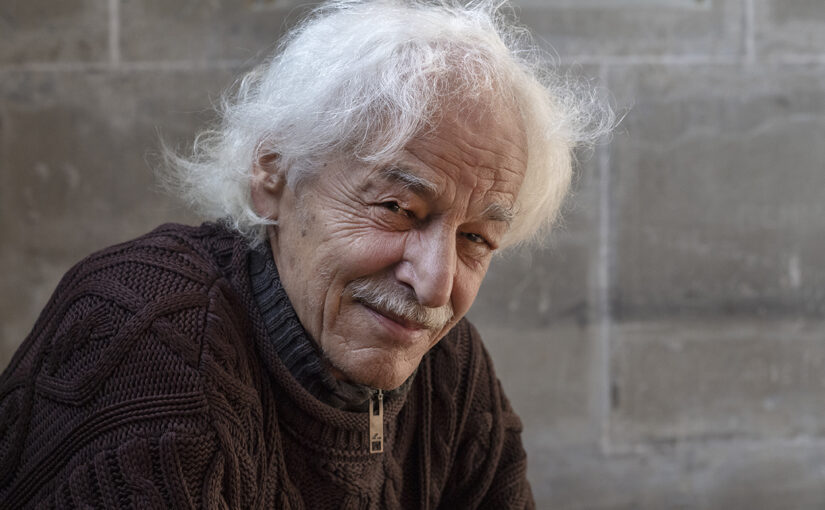

Joachim Sartorius, geboren 1946 in Fürth, wuchs in Tunis auf und lebt heute, nach langen Aufenthalten in New York, Istanbul und Nicosia, in Berlin und Syrakus. Er veröffentlichte acht Gedichtbände, die sich immer wieder mit der Levante und ihren Kulturen befassen. Joachim Sartorius ist Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. 2019 erhielt Sartorius den August Graf von Platen Literaturpreis.

Judith Schalansky, die Herausgeberin der Buchreihe «Naturkunden», 1980 in Greifswald geboren, studierte Kunstgeschichte und Kommunikationsdesign und lebt als freie Schriftstellerin und Buchgestalterin in Berlin. Sowohl ihr «Atlas der abgelegenen Inseln» als auch ihr Bildungsroman «Der Hals der Giraffe» wurden von der Stiftung Buchkunst zum »Schönsten deutschen Buch« gekürt. Für ihr «Verzeichnis einiger Verluste» erhielt sie 2018 den Wilhelm-Raabe-Preis. Seit dem Frühjahr 2013 gibt sie die Reihe «Naturkunden» heraus.

Falk Nordmann, Zeichner und Illustrator, lebt und arbeitet in Berlin. Ab 2007 Umschlaggestaltungen und Autorenportraits, seit 2013 Tierillustrationen der Reihe Naturkunden für Matthes & Seitz Berlin.

Beitragsbild: Joachim Sartorius am Literaturfestival Leukerbad 2015 im Gespräch mit Christine Lötscher © Literaturfestival Leukerbad

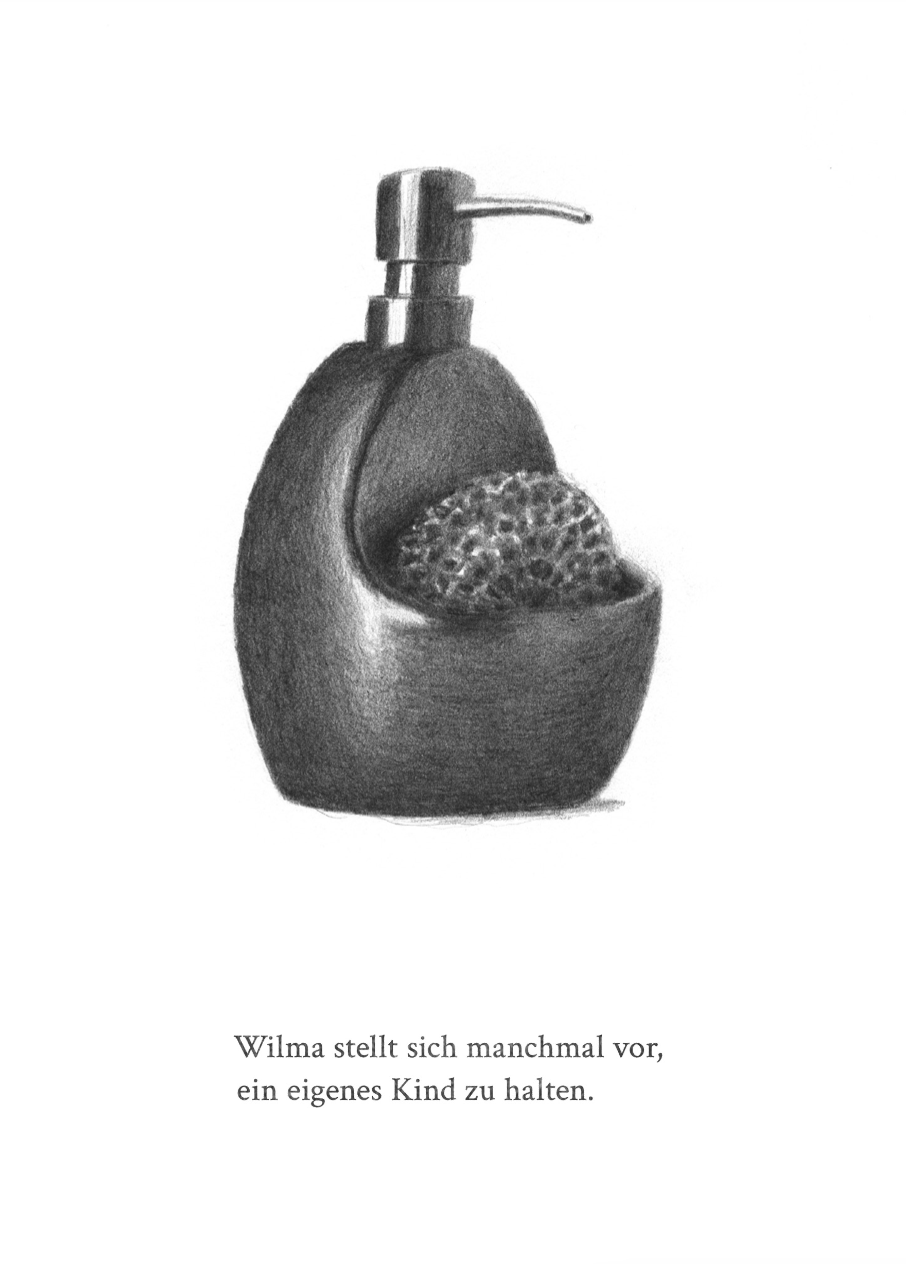

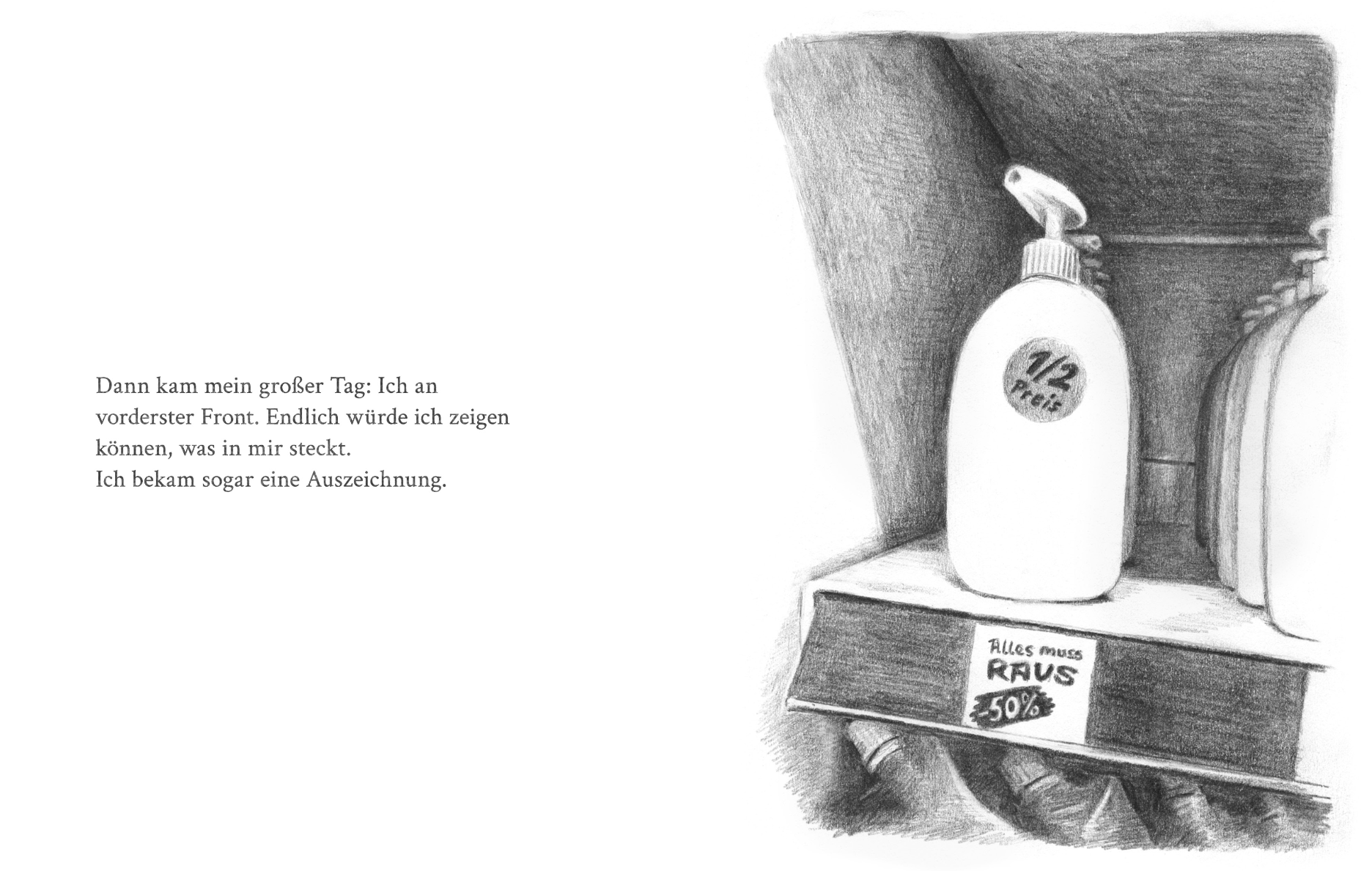

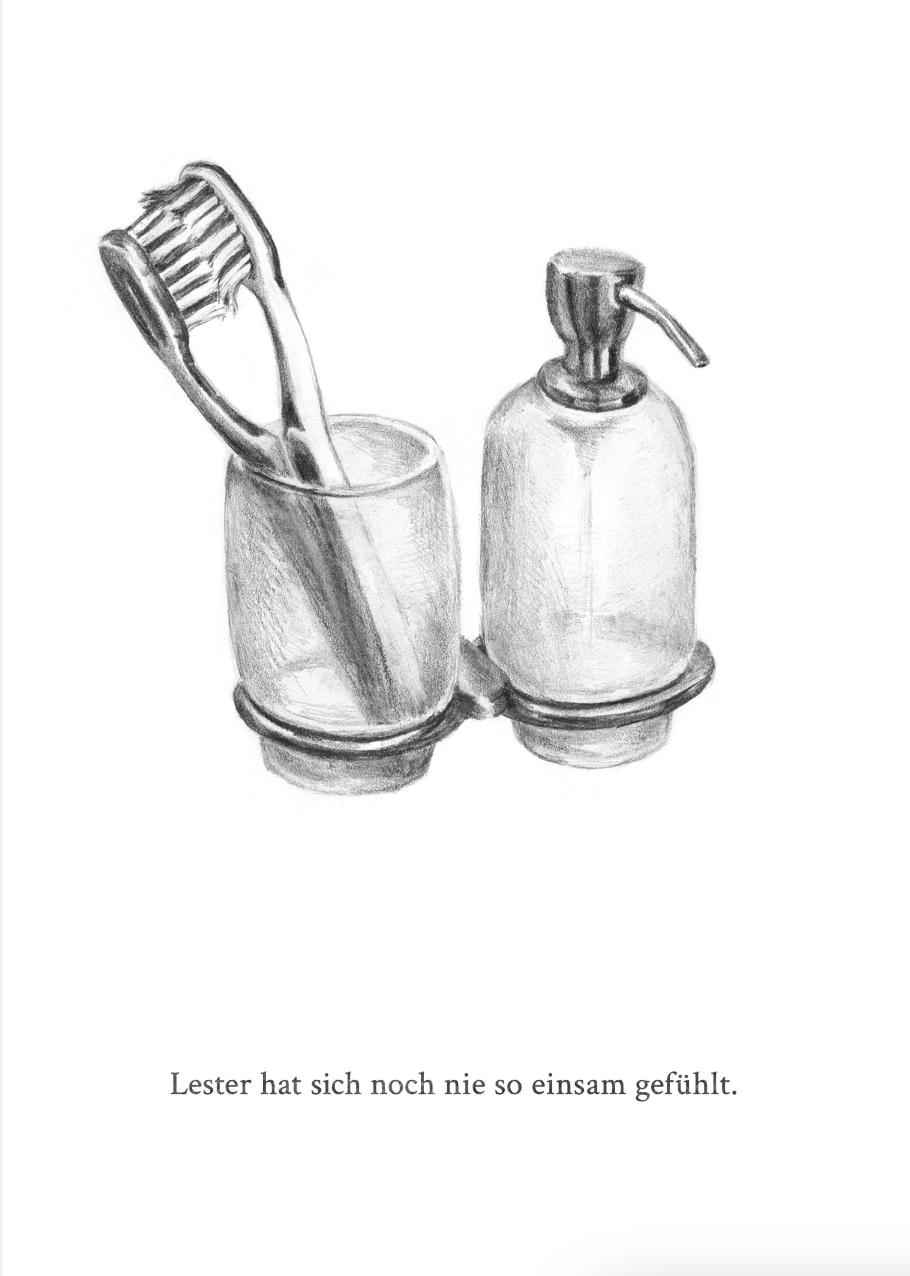

Er ist ein Spender, ein Wohltäter, eine Institution für die öffentliche Hand. Jetzt erst recht in Zeiten von Pandemie und grosser Verunsicherung. Auch wenn am Schluss das unweigerliche Ende droht. Das Ende, dem er zuschauen kann, wenn der grosse schwarze Sack erscheint, wenn andere verschwinden, Neues dasteht.

Er ist ein Spender, ein Wohltäter, eine Institution für die öffentliche Hand. Jetzt erst recht in Zeiten von Pandemie und grosser Verunsicherung. Auch wenn am Schluss das unweigerliche Ende droht. Das Ende, dem er zuschauen kann, wenn der grosse schwarze Sack erscheint, wenn andere verschwinden, Neues dasteht.

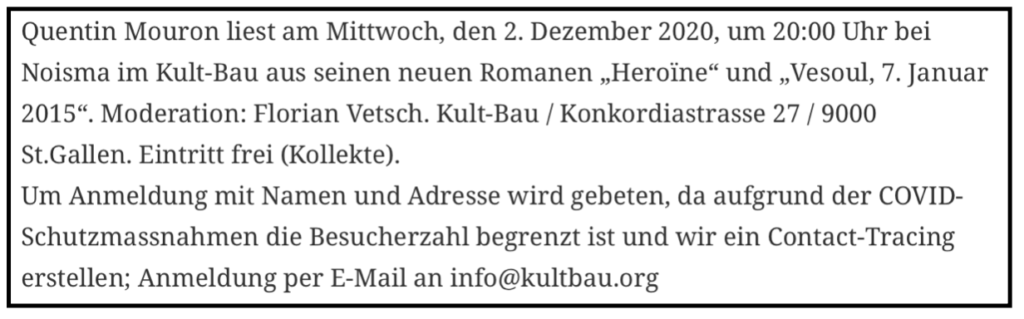

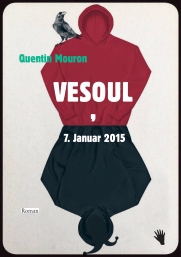

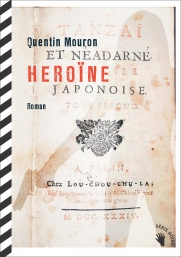

Gastbeitrag von Florian Vetsch, Autor, Übersetzer und Herausgeber amerikanischer und deutscher Beatliteratur

Gastbeitrag von Florian Vetsch, Autor, Übersetzer und Herausgeber amerikanischer und deutscher Beatliteratur

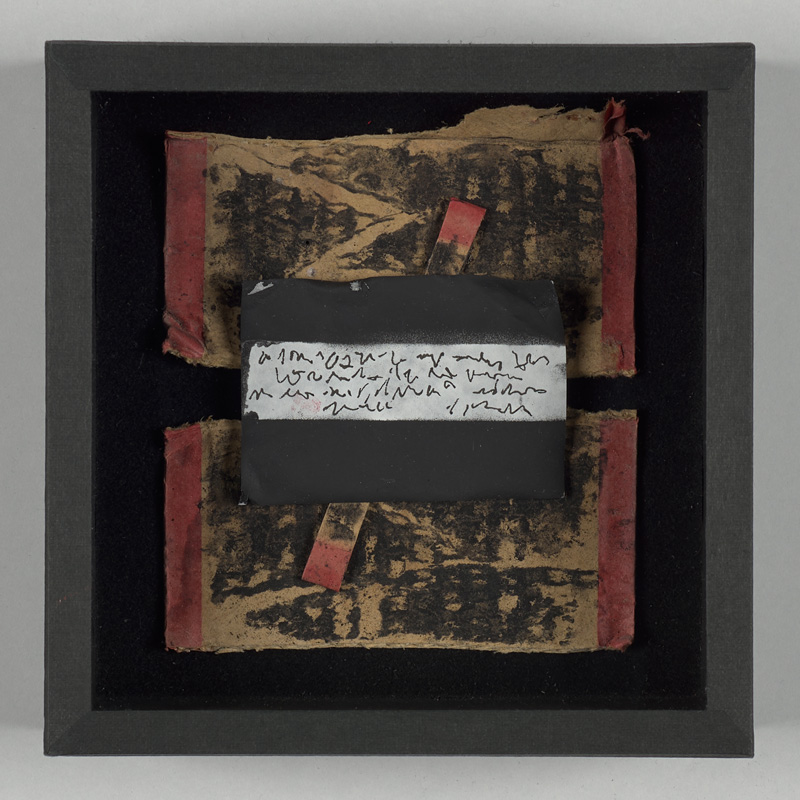

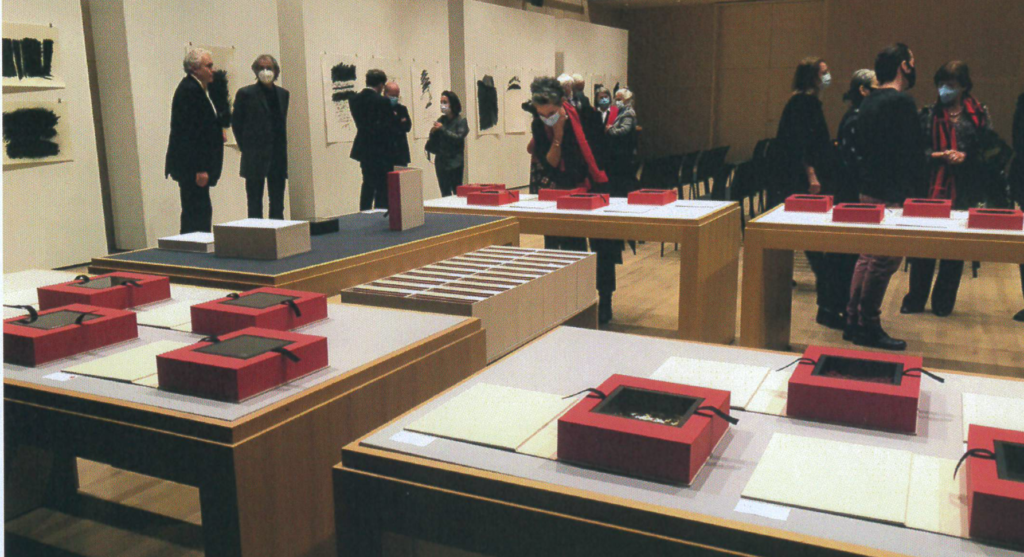

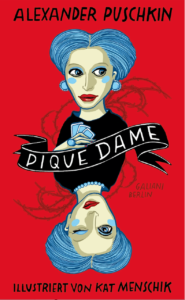

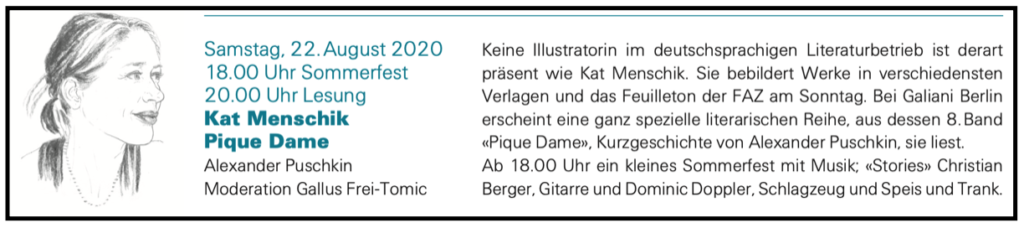

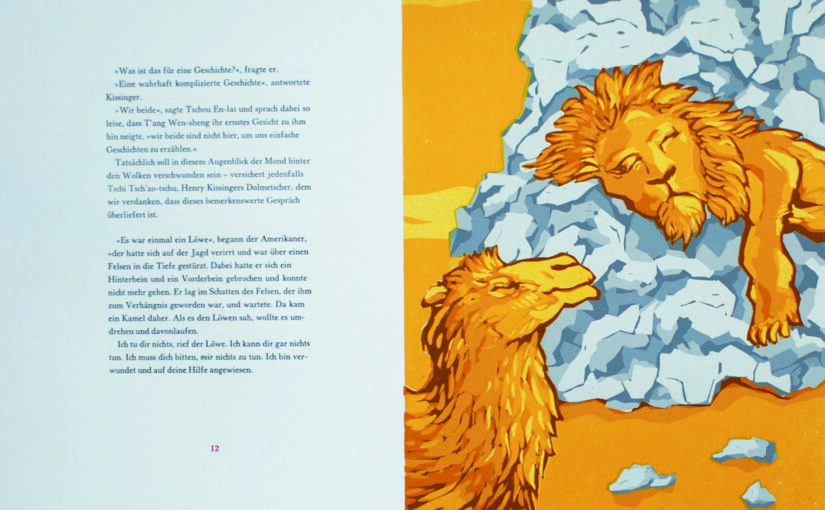

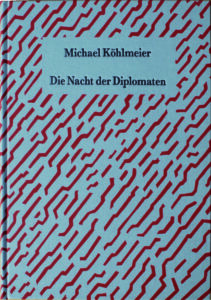

Bisher sind die ersten acht Bände erschienen, jeder ein Kleinod; von Franz Kafka „Ein Landarzt“, von William Shakespeare „Romeo und Julia“, von E. T. A. Hoffmann „Die Bergwerke zu Falun“, von Volker Kutscher „Moabit“, von Edgar Allan Poe „Unheimliche Geschichten“, das Kochbuch „Essen essen“, das norwegische Märchen „Die Puppe im Grase» und 2020 „Pique Dame“ von Alexander Puschkin.

Bisher sind die ersten acht Bände erschienen, jeder ein Kleinod; von Franz Kafka „Ein Landarzt“, von William Shakespeare „Romeo und Julia“, von E. T. A. Hoffmann „Die Bergwerke zu Falun“, von Volker Kutscher „Moabit“, von Edgar Allan Poe „Unheimliche Geschichten“, das Kochbuch „Essen essen“, das norwegische Märchen „Die Puppe im Grase» und 2020 „Pique Dame“ von Alexander Puschkin.

Nach Jahren, in denen sich für Svato Zapletal fast ausschliesslich klassische DichterInnen anerboten, sind es in der Gegenwart immer häufiger Namen, die auch aus zeitgenössischer Literatur den Text bieten: Doris Dörrie, Hans Magnus Enzensberger, Cees Nooteboom.

Nach Jahren, in denen sich für Svato Zapletal fast ausschliesslich klassische DichterInnen anerboten, sind es in der Gegenwart immer häufiger Namen, die auch aus zeitgenössischer Literatur den Text bieten: Doris Dörrie, Hans Magnus Enzensberger, Cees Nooteboom.