anfangen

„Der schwierigste Teil des Schreibens ist das Nichtschreiben“, sagt Ilse Aichinger(1). Vielleicht ist mir deshalb das Anfangen wichtig. Anfangen in dem nebligen Vertrauen, eines Tages wird aus der Ahnung ein Text werden. Am Anfang kann der Titel eines Bildes stehen, zum Beispiel Schwedenreiter. Manchmal schenkt mir ein Nachttraum den ersten und letzten Satz, wie für den Roman Staubzunge. Dieser Traum kam allerdings erst, nachdem ich mich zur Erforschung des Materials auf mehrere Reisen nach Polen begeben hatte. Womöglich war ich, als diese Traumsätze kamen, schon mitten drin in der Geschichte, über den Anfang weit hinaus.

Oft war Anfangen das Recherchieren in Archiven und Bibliotheken, weil ich etwa die Geschichte des Wehrmachtssoldaten Rechermacher erzählen wollte und dafür zuerst einiges über dessen militärische Laufbahn sowie über die Gefängnisse und Feldstrafgefangenenlager der Wehrmacht lernen musste. Der Anfang ist lesen: Bücher, Zeitungen, Stadt- und Fahrpläne, Rezepte, Landkarten, Theaterzettel etc. Anfang ist Anschauung gewinnen, zum Beispiel von dem Beruf des Brückenmeisters, der mir unbekannt war, bis ich den Schwedenreiter (2) kennenlernte. Zur Gewinnung dieser Anschauung trieb ich mich manchmal nachts auf Bahngleisen herum, die wegen der Reparatur einer Brücke gesperrt waren, oder ich geriet unter der Stadt in weitläufige Tunnels, die mir bis dahin unbekannt gewesen waren. Solche Ausflüge begeistern mich und lassen mich vergessen, dass ich einen Text vorbereite. Nach einiger Zeit türmt sich auf meinen Tischen das Material, meist zu viel.

Dann beginnt erst das eigentliche Anfangen, dem ich, wie Foucault sagt, „enthoben“ sein möchte, mich lieber, hinter meinem Rücken, ins Schreiben „verstohlen einschleichen“ würde. Foucault sehnt sich nach einer „Stimme ohne Namen“, die ihm „immer schon voraus war“ und in deren Fugen er sich „unbemerkt einnisten“ möchte, er spricht von seinem „Verlangen, nicht anfangen zu müssen“ (3). In diesem zweiten Anfang meldet sich eine Angst, vor dem Nichtkönnen, dem Versagen, vor endgültigem Scheitern. Gedanklich und körperlich umkreise ich mein Material, ähnlich einer Schwammerlsucherin, die in einem bestimmten Waldstück Schwammerln zwar vermutet, aber noch nicht sieht: Circumambulatio. Das Umkreisen erzeugt ein oft fast unerträgliches Spannungsgefühl – C.G. Jung hat das Phänomen beschrieben –, ich bin auf den potentiellen Mittelpunkt zwar konzentriert, kenne ihn aber noch nicht.(4) Ich taste mich voran, meistens blind. Verbales Schweigen (tacere) und die Abwesenheit von Lärm (silere), schreibt Roland Barthes, seien zur Aufrechterhaltung dieses „Zustands ohne Paradigma“ nötig.(5) Wird mir dieser Zustand zu streng, sticke ich, zum Beispiel das Umkreisen. Ich sticke, bis ich statt der Nadel wieder einen Bleistift – am liebsten den grünen Faber-Castell B – in die Hand nehmen will; ich sticke und schreibe (die ersten Textfassungen) mit der Hand. In der Anfangsphase umgibt ein „Zaun der Hoffnung“, wie Nietzsche ihn nennt (6), den inneren Raum. Es mag jener Raum sein, den die alten Griechen Temenos nannten. Dieser Zaun schützt mich, bis sich Sätze und Stiche gebildet haben, die eine mögliche Form andeuten.

Zuerst gestatte ich den Sätzen alles. Sie können als Fetzen daherkommen, gebrochen, gestottert, dürfen aus einem Wort bestehen oder sich verschachteln. Sie nehmen das Material vorerst schwammartig auf. Bald beginnt das Umschreiben. Bis zum letzten Satz bleibt das Schreiben dann Umschreiben, Überschreiben, Neuschreiben, Verwerfen, Neuschreiben, Umschreiben. „Zwischen der Haltung zu den wirklichen Personen und der Haltung zum Wort entscheidet sich der Satz, bis er, gänzlich erfunden, das wirklich Gewesene einigermaßen streifen kann“, beschreibt Herta Müller (7) die langsame Suchbewegung. Das Umkreisen, die Bewegung verwende ich hier nicht als bloße Metaphern. Zum Schreiben brauche ich nicht nur weiche Bleistifte, Ruhe und Papier, sondern auch bequeme Schuhe. Schuhe kommen in meinen Träumen vor, zwei der Exemplare habe ich gestickt. Hier eines, das mir (im Traum) in der Wiener Josefstadt geschenkt wurde. Der tägliche Spaziergang, möglichst ausgedehnt in unverbautem Gebiet und ohne Begleitung, fördert das Anfangen, fördert die gedankliche Suchbewegung, bringt Einfälle.

verwandeln

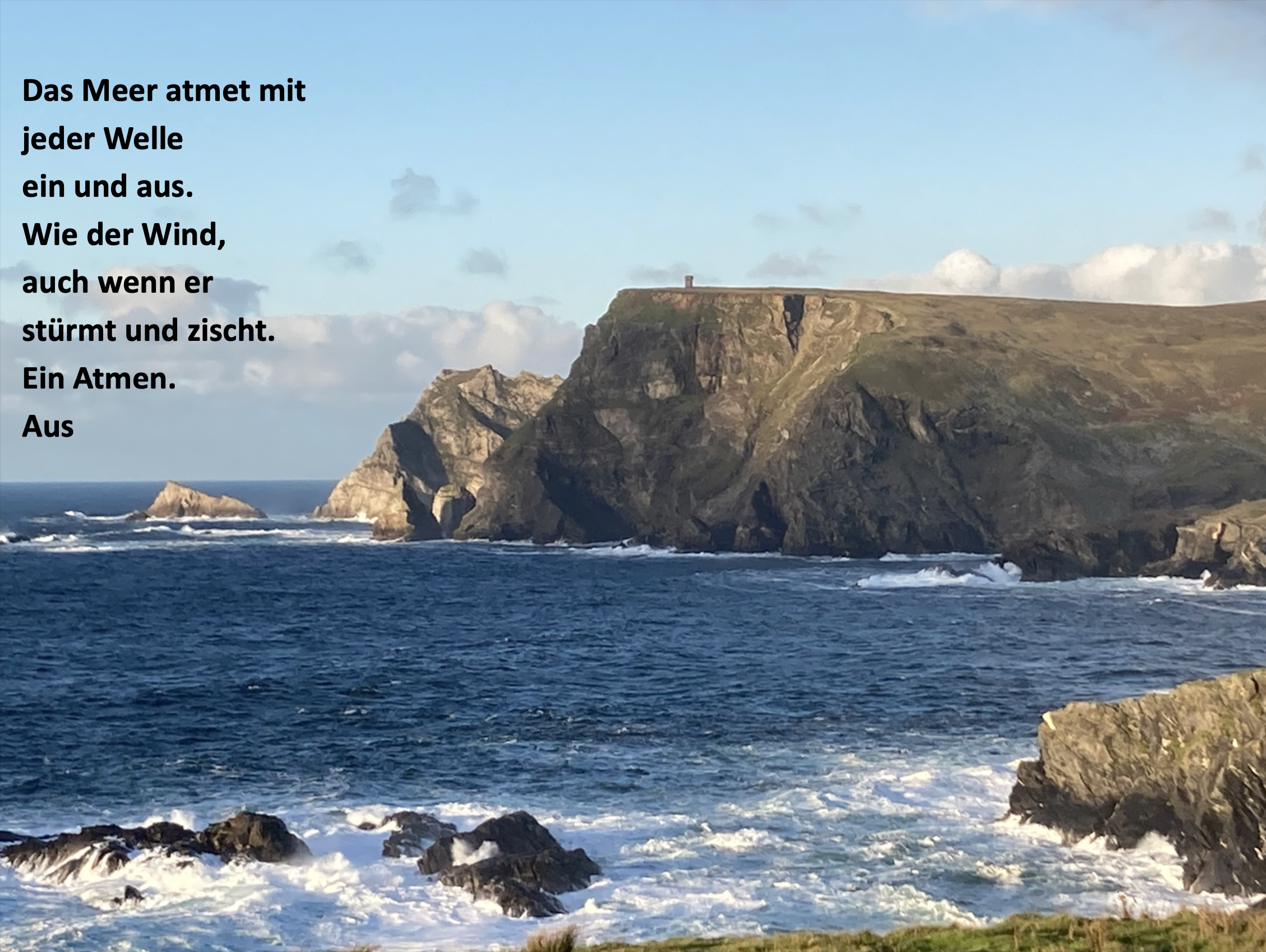

Der Einfall lässt sich nicht ausdenken. Von außen fällt oder fliegt er ins Gehirn, ins Gemüt. Ein Windstoß kann den Einfall bringen, eine Geste, die Form eines Steinbruchs, der Laut eines Tieres, der Lichtpunkt auf einem Gegenstand, ein Stern auch oder die Nacht bringen Einfälle. Das geschieht oft. Und doch bleibt die Verbindung zwischen dem Außen und dem Innen so dunkel, dass niemand den Einfall bewusst erzeugen kann. Er bleibt Zufall, Geschenk von irgendwo, von irgendwas oder irgendwem, unentbehrlich fürs Schreiben. Aufmerksamkeit und Offenheit sind nötig, den Einfall wahrzunehmen und schnell genug zu Papier zu bringen, er entwischt leicht wie ein Hauch. Zu Papier bringen, das von außen ins Innere Gefallene zurück nach außen tragen, schreiben also. Das Geheimnis des Schreibens erinnert mich mehr und mehr an das Geheimnis der Transsubstantiation in der römisch-katholischen Messe: Oblate werde Fleisch, Wein werde Blut Christi, behaupten Gläubige. Wie die Gläubigen, die sich wandlungsfähige Oblaten auf der Zunge zergehen lassen, muss auch ich glauben. Vorbehaltlos muss ich glauben und vertrauen, dass aus sieben Buchstaben ein Lächeln wird.

Schreiben ist Stoffwechsel, Alchemie, Verwandlung. Damit ich überhaupt schreiben kann, muss ich mir den Versuch versagen, den Vorgang zu analysieren. Sobald ich frage: Wo entstehen die Buchstaben? Wie finden sie zusammen in ein Wort? Wie gelangt das Wort aus dem Gehirn durch den Kehlkopf in den Arm, in die Hand, aufs Papier? Sobald ich diese oder Thomas Manns Frage stelle: „Wie wird aus einer Sache ein Satz?“ (8), kann ich kein Wort mehr schreiben. Ich stocke und stecke fest. Das Schreibwunder darf ich ebenso wenig hinterfragen, wie die Entstehung der Milch: Grün wird Weiß, Festes flüssig, Unverdauliches (für manche) bekömmlich. Oder der Slibowitz. Sein Duft lässt mich vertrauen, dass dieser durchsichtig brennende Geist einmal als Festes, Kerniges an einem Baum hing, purpurn und süß. Das Schreibwunder zu ergründen, gleicht dem Versuch, herauszufinden, welcher Grashalm die Milch süß oder welche Zwetschke den Slibowitz mild gemacht hat. Literarische Chemie, unentschlüsselbar.

Das Ausgangsmaterial muss sich innerlich – den genauen Ort vermag ich nicht auszumachen, weiß nur, dass dies nicht allein im Kopf geschieht – langsam verdauen. Entlang eines Plots will ich nicht schreiben, es erschiene mir wie Malen nach Zahlen. Der Plot nimmt dem Schreiben sein Bestes, seine „ursprüngliche Bestimmung, der Ort einer Erfahrung, eines Versuchs zu sein“, wie Foucault angesichts seines Überdrusses an Büchern bemerkt, die konzipiert sind, lange bevor sie geschrieben werden. Beim Schreiben ohne Plot bleibt bis zum letzten Satz Ungewissheit, das Scheitern des gesamten Vorhabens ist möglich. Statt eines Plots verwende ich Figuren, kleine Figuren aus Holz oder Stoff, jede Geschichte hat ihr eigenes Personal.

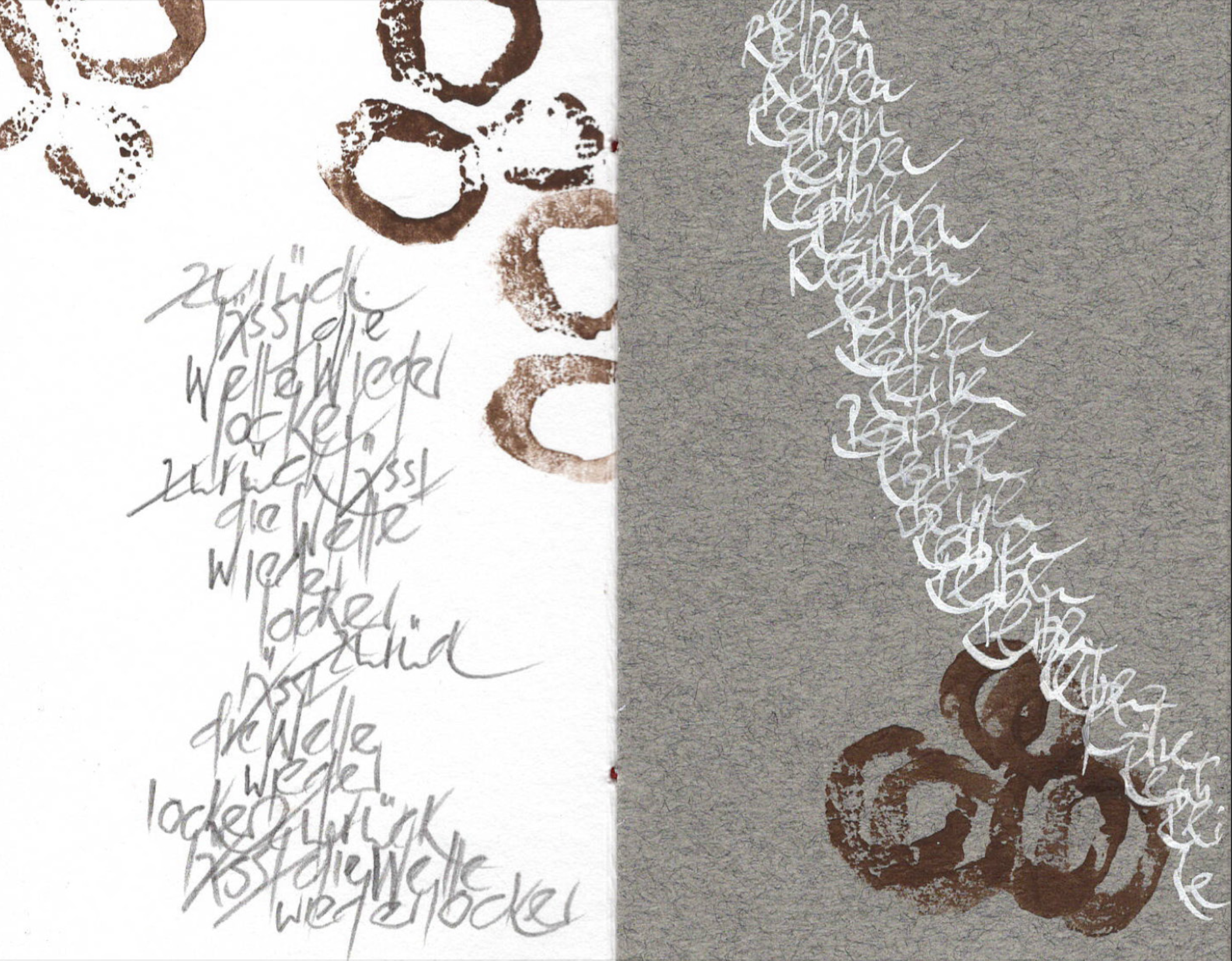

Das Personal bleibt auf dem Schreibtisch, bis eine Geschichte ihr Ende gefunden hat. Mit dem Personal rede ich, wenn ich nicht weiß, wie die Geschichte weitergeht. Das Personal gibt Antworten. Erst wenn die Geschichte einmal ganz erzählt ist und handgeschrieben auf dem Tisch liegt, nehme ich bewusster Einfluss auf das Stoffwechselendprodukt: Ich übertrage den Text in den Computer, suche treffendere Ausdrücke, stelle Worte um, überprüfe die Anschlüsse zwischen den Sätzen, feile. Alles anfangs unbewusst Gesetzte sollte den Text nach der letzten Durchsicht verlassen haben. Das gelingt nie ganz. Selbst nach etlichen Überarbeitungen entdecke ich im gedruckten Text Worte oder Sätze, die mich stören. Diese Störungen sind nicht immer als Fehler zu bezeichnen, aber diese Textstellen habe ich offenbar nicht sorgsam genug überprüft. Mittels dieser Störungen sagt die Sprache: Ich bin die Meisterin, frei, ich lass mich nicht beherrschen. Ihren Primat anzuerkennen entlastet Schreibende ebenso wie die Bewusstmachung der Herkunft des Einfalls. Die wundersame Metamorphose der Wirklichkeit kann ich nicht ergründen, und doch hat sie mich immer wieder so beschäftigt, dass ich einmal ein Gedicht über sie geschrieben und ihr eine Stickerei gewidmet habe.

Aus den Händen der Luft

Du löst dich aus Dickicht

Und nimmst deinen Weg

Dir unbekannt

Du lässt dich ein mit dem Speichel

Einer Zunge vertraust du dich an

Und fällst in die Hände der Luft

Vereint macht ihr euch Lippen untertan

Und du setzt den Fuß ins Helle

Du Wort.

Dieses Gedicht widmete ich Marica Bodrožić, nachdem ich ihre Betrachtungen Das Auge hinter dem Auge. Über das Erscheinen des Wortes im Raum (9) gelesen hatte. Bodrožić hört nicht auf zu staunen, sie staunt über die Entstehung von Worten und Sätzen.

Gerhard Fritsch verglich die Entstehung der Texte mit Winzerarbeit. Literatur sei gekelterte Trauer, meinte er. Das Keltern verändert nicht nur den Ausgangsstoff, sondern auch die Schreibende.

Einsamer und freier hat mich das Schreiben gemacht, auch unsicherer. Ist das letzte Wort geschrieben, kommt gleich die Frage, ob der Text nicht eine ganz andere Gestalt bräuchte, ob seine Sätze nicht klarer und einfacher sein könnten?

zweifeln

Routine stellt sich nicht ein. Jeder neue Textversuch macht mich wieder zur Anfängerin, zur Nichtkönnerin, ausgeliefert dem Nichtwissen. Mit jedem neuen Text wächst meine Unsicherheit. Und wieder meldet sich die Angst vor dem Nichtkönnen, dem Versagen, vor dem endgültigen Scheitern. Nicht nur die Sätze und die ihnen zugrunde liegenden Gedanken bezweifle ich, sondern das Schreiben selbst. Seit die Gewalt den Planeten wieder einmal epidemisch überzieht, ganze Landstriche verwüstet, Leiber und Lieben zerreißt, will mir Paul Flemings Sei dennoch unverzagt nicht mehr recht gelingen. Eine Figur meines Romans Rechermacher behauptet: Erzählt muss werden, hin zu den Gegenden jenseits der Angst etc. Ich zögere, dieser Behauptung zuzustimmen. Wozu noch Geschichten? Und Geschichten worüber? Unterhaltende lenken ab. Tröstende beschönigen. Politische ergreifen Partei. Berichte über die Gewalt verdoppeln die Realität, undsoweiter. Wozu noch Worte? Und wenn noch Worte, welche? Wäre es nicht dieser Zeit und meiner Ohnmacht in ihr angemessener, täglich der Toten zu gedenken, der Verwundeten und Obdachlosen? Schweigend. Doch Flemings Zeitgenosse, Andreas Gryphius, schrieb, dass ihm gerade „die scharfe Not die Federn in die Faust zwang. Bestürzt durch Schwert und Feuer, durch liebster Freunde Tod, durch Blutsverwandter Flucht und Elend“ beschrieb er in seinen Sonetten „was itzt kommt vor“. „Itzt“ meinte das 17. Jahrhundert, in dem Fleming und Gryphius lebten, jenes Jahrhundert, das in Europa nur neun Friedensjahre hatte.

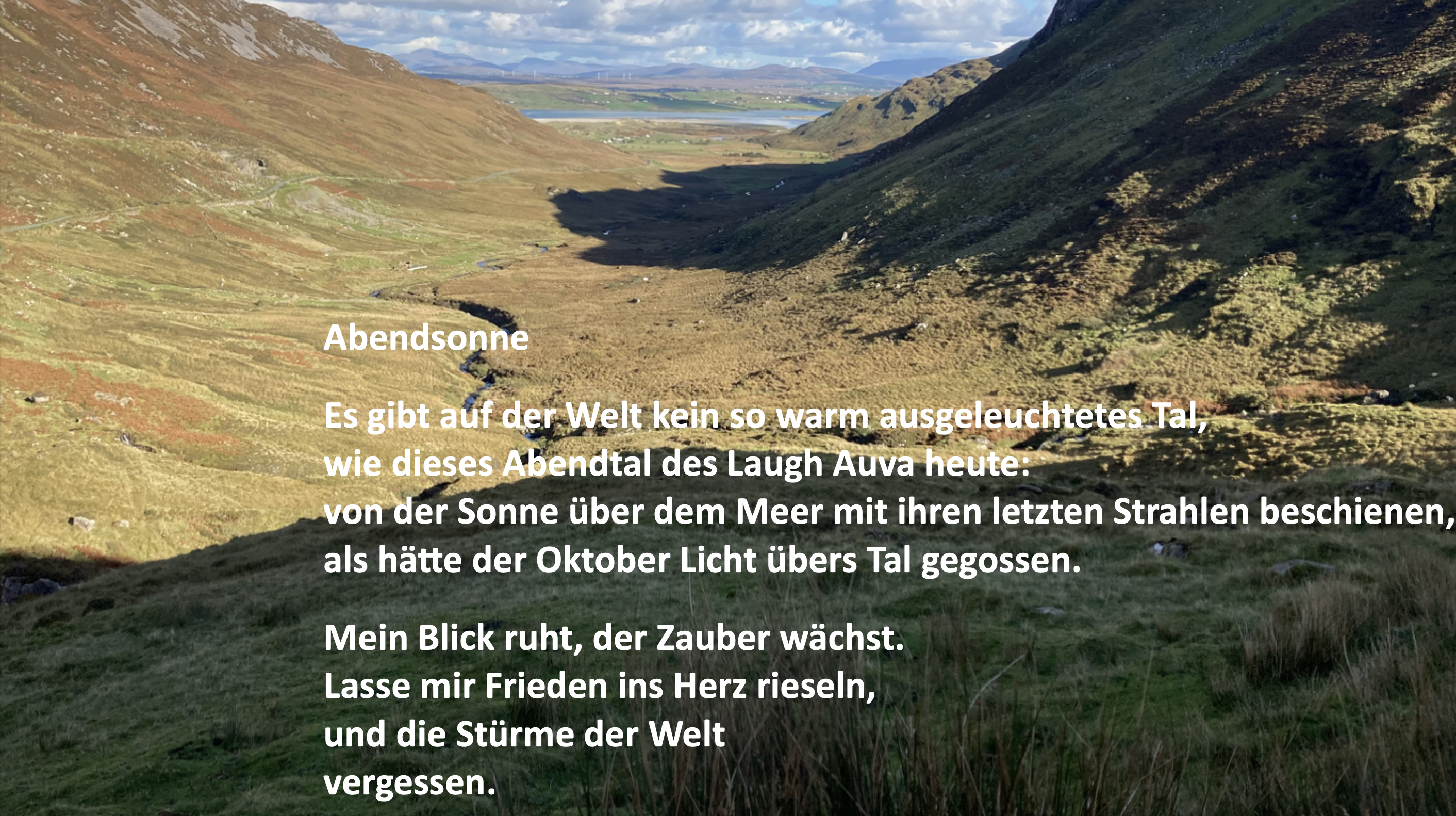

Ja, der Toten gedenken. Schweigend. Doch die Tage des hiesigen Friedens auch nützen für poetische Pirouetten. Beim Drehen und Kreiseln entstehen Gesten des Öffnens, Gebens und Umarmens, die auf ein selbstbestimmtes, zärtliches Leben verweisen. In dem nebligen Vertrauen, dass eines Tages aus der Ahnung ein Text wird, stets von Neuem anfangen.

Anmerkungen:

1 Simone Fässler (Hg.): Ilse Aichinger. Es muss gar nichts bleiben. Interviews. Wien 2011, S. 22

2 Hauptfigur von Sukares gleichnamigen Romans

3 Michel Foucault: Die Ordnung des Diskurses. Frankfurt a. M., 1991, S. 9

4 Carl Gustav Jung: Psychologie und Alchemie, Zürich 1944, S. 264f

5 Roland Barthes: Das Neutrum, Frankfurt a. M., 2005, S. 55 f

6 Friedrich Nietzsche: Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben, Stuttgart 1964, S. 50

7 Herta Müller: Die Anwendung der dünnen Straßen. Klagenfurter Rede zur Literatur, 2004

8 Thomas Mann: Bilse und ich. In: Th. Mann: Gesammelte Werke, Bd. 9, Frankfurt a.M., 1925, S. 3–17

9 Marica Bodrožić: Das Auge hinter dem Auge. Betrachtungen. Otto Müller Verlag Salzburg 2015

Hanna Sukare, geboren 1957 in Freiburg im Breisgau. Seit ihrer Jugend lebt sie meistens in Wien. Für «Staubzunge» (2016) wurde die Autorin mit dem Rauriser Literaturpreis für das beste Debüt in deutscher Sprache ausgezeichnet und war mit «Schwedenreiter» (2019) auf der Shortlist für den European Union Prize for Literature. 2022 erschien ihr dritter Roman «Rechermacher«.

Beitragsbild © Milan Boehm

Immer öfter lässt sich Nora Gomringer die Gretchen-Frage stellen, sie antwortet in Essays, Reden, Geschichten und natürlich: in Gedichten. Das geschieht oft komisch und mit einem Augenzwinkern, ihr und jedes Gläubigsein ist persönlich. Die Lyrikerin hat sich zuletzt mit irdischen Ängsten, Krankheiten und Phänomenen des Oberflächlichen beschäftigt, doch das Metaphysische wohnte dem schon immer inne – und denken wir an Gomringers Wanderung mit einem lispelnden, über die Einsamkeit des Menschen sprechenden Hermelin, so wundert es kaum, dass erneut eine tierische Begegnung Auslöser für die in diesem Band versammelten Gedichte ist: Schon vor vielen Jahren traf die Dichterin auf eine riesige Heuschrecke im US-amerikanischen Hinterhof ihrer damaligen Gastfamilie: die Gottesanbeterin. Es war diese einstündige Begegnung des Schweigens, die Gomringer zur Hinterfragung des irdischen Seins und der Vielgestaltigkeit von Religion gebracht hat, jenem »geschmacksverstärkenden, mal verträglichen, mal unverträglichen Glutamat des Seins«. (Verlagstext)

Immer öfter lässt sich Nora Gomringer die Gretchen-Frage stellen, sie antwortet in Essays, Reden, Geschichten und natürlich: in Gedichten. Das geschieht oft komisch und mit einem Augenzwinkern, ihr und jedes Gläubigsein ist persönlich. Die Lyrikerin hat sich zuletzt mit irdischen Ängsten, Krankheiten und Phänomenen des Oberflächlichen beschäftigt, doch das Metaphysische wohnte dem schon immer inne – und denken wir an Gomringers Wanderung mit einem lispelnden, über die Einsamkeit des Menschen sprechenden Hermelin, so wundert es kaum, dass erneut eine tierische Begegnung Auslöser für die in diesem Band versammelten Gedichte ist: Schon vor vielen Jahren traf die Dichterin auf eine riesige Heuschrecke im US-amerikanischen Hinterhof ihrer damaligen Gastfamilie: die Gottesanbeterin. Es war diese einstündige Begegnung des Schweigens, die Gomringer zur Hinterfragung des irdischen Seins und der Vielgestaltigkeit von Religion gebracht hat, jenem »geschmacksverstärkenden, mal verträglichen, mal unverträglichen Glutamat des Seins«. (Verlagstext) Nora Gomringers Gedichte sind viel herumgekommen. Daher haben sie Sieben-Meilen-Stiefel an den Versfüßen und manchmal einen recht breitbeinigen Gang. Dazu eine laute Stimme und manchmal ganz schön viel Attitüde. Doch manche von ihnen haben Katzensohlen, zarte, bebende Haut, sind verweht, fast noch bevor sie ausgesprochen wurden, sind zum Still-für-sich-Lesen statt zum Deklamieren geeignet. (Verlagstext)

Nora Gomringers Gedichte sind viel herumgekommen. Daher haben sie Sieben-Meilen-Stiefel an den Versfüßen und manchmal einen recht breitbeinigen Gang. Dazu eine laute Stimme und manchmal ganz schön viel Attitüde. Doch manche von ihnen haben Katzensohlen, zarte, bebende Haut, sind verweht, fast noch bevor sie ausgesprochen wurden, sind zum Still-für-sich-Lesen statt zum Deklamieren geeignet. (Verlagstext)

Simon Froehling, geboren 1978, ist schweizerisch-australischer Doppelstaatsbürger. Neben rund einem Dutzend Theaterstücken und Hörspielen hat er zwei Romane veröffentlicht (Lange Nächte Tag, 2010; Dürrst, 2022) und war sowohl für den Ingeborg-Bachmann-Preis als auch den Schweizer Buchpreis nominiert.

Simon Froehling, geboren 1978, ist schweizerisch-australischer Doppelstaatsbürger. Neben rund einem Dutzend Theaterstücken und Hörspielen hat er zwei Romane veröffentlicht (Lange Nächte Tag, 2010; Dürrst, 2022) und war sowohl für den Ingeborg-Bachmann-Preis als auch den Schweizer Buchpreis nominiert.