Wo es einen hinführt, wenn es einen fortführt; aus dem allseits Gewohnten, hin zu etwas Neuem. Flawil leuchtet. Und Paris? Mutet an, nur ein paar Strassen weit entfernt zu sein.

Es sind andere Zeiten, denke ich. Und dass diese etwas mit mir anstellen. Mich in Bewegung versetzen.

Und so ist es ja auch: Ich habe vorübergehend einen Ort durch einen anderen ersetzt; Sankt Gallen gegen Flawil. Und dieses Flawil, so scheint es, so sagt man, ist zwar nicht schön, aber doch wohl wert gesehen zu werden.

Also erkunde ich.

Die Sonne steht hoch. Ich gehe los, quere die Strasse, nehme die Brücke. Unter der Brücke liegen Schienen. Sie verbinden Ost mit West. Ein Zug passiert die Brücke, es vibriert. Geräuschvoll gleiten die Wagen unter mir hindurch. Meine Kapillare nehmen die Vibration umgehend auf.

Es ist einer der Züge, die weite Strecken zurücklegen. Links und rechts des metallenen Schienenstrangs leuchten Schilder in Blau. Ich lese «Flawil». Erst rechts, dann links. Gehe weiter. Über die Brücke hinaus. Folge dem Weg, in den Ort hinein.

Das Gehen tut gut. Ich bin unterwegs. Nicht so wie gestern und vorgestern. Denn gestern und vorgestern sass ich oder lag ich, hinter einer dünnen Bretterwand. «So ein Bauwagen ist schlecht isoliert», hatte jemand zu mir gesagt – und das stimmt ja auch: die Nächte sind kalt.

Im Nachhinein ist mir, als hätte es gestern und vorgestern nicht aufgehört zu regnen. Unzählige silberne Bindfäden in der Luft. Kühle auf der Haut. Das Geräusch des Regens auf dem Dach des Wagens, ein ständiges Trommeln – tausende Finger auf dem Blech. Das ist heute anders. Heute ist das Draussen schön.

Ich spaziere am Spital vorbei. Es ist ruhig. Kein Mensch auf der Strasse. An den Fenstern stehen Ärzte und Patienten. Folgen mit den Augen meinen Schritten. Kurz bin ich versucht zu winken, lasse es aber sein. Mit der Hand wische ich mir Schweiss aus dem Gesicht. Aus dem Nichts tauchen Filmsequenzen auf, bebildern meinen Kopf. Ich höre Schreie. Stumme Schreie.

Aber das macht doch keinen Sinn, denke ich.

Ich sehe Menschen hinter Glas. Offene Münder. Ich denke an Anstalten, weisse Kittel, und daran, wie schnell man diese an- und ausziehen kann. Auch denke ich an Blut, das an den Kitteln kleben bleibt. Früher oder später. Vor allem aber denke ich daran, wie sich Dinge verfestigen. Auch Muster und Rollen.

Grundsätzlich versuche ich zu sehen was ist. Hin und wieder auch das Dahinter. Aber weit komme ich nicht. Einer geschlossenen Tür folgt die Nächste. Und es braucht unendlich viel Zeit sie zu öffnen.

Es braucht immer viel zu viel Zeit.

Jetzt: eine Fassade. Und ein Haus weiter: eine Fassade. Fenster. Türen. Dann andere Strassen. Sich kreuzende Wege. Grünflächen. Hunde. Lautes Bellen. Wieder Wege, die zu Häusern führen, Menschen dahinter. Unsagbar viele Vorhänge. In einem der Fenster: Kakteen. Auf der Fassade des Hauses prangt eine Sonne. Selbst in der Nacht ist ihre Wärme zu spüren. Man kann es sich denken.

Ich bin in der Ansichtnahme von Dingen und Menschen. Hole sie mit meinen Blicken näher heran. Mehr jetzt die Dinge als die Menschen. Warum das so ist? Vielleicht liegt es ja an der Widerspruchslosigkeit der Dinge. Sie wehren sich nicht. Das macht es einfacher.

All diese Strassen sind mir neu. Ich kannte sie nicht. Und lerne sie jetzt kennen: den Teer, die gepflasterten Steine, links und rechts Gebäude – die einen bewohnt, die anderen wohl unbewohnt.

Es ist sehr still. Und in dieser Stille empfinde ich Stille. Und aus dieser heraus, betrachte ich. Betrachte ein Fenster mit zur Schau gestellten Dingen. Ich sehe eine Puppe in einem Wagen. Einen Plüschhund an einer Leine, die von keiner Hand gehalten wird. Ein Haus aus Pressspan mit vielen Zimmern und Figuren darin. Eine nachgestellte Welt. Ich koppele das, was ich sehe, an Gedanken, die ich habe. Es sind nicht viele; aber doch welche. Es könnte schlimmer sein, denke ich. Mit einem Mal die Frage: Was stellt man eigentlich aus, für wen, und warum? Warum diese eine Figur und keine andere? Fragen und Schaufenster haben etwas gemein, sie geben keine Antworten.

Vor einem weiteren Schaufenster mit weiteren Dingen stehend, vergesse ich, wo ich eigentlich bin. Da ist ein Gefühl, das sich in mir entfaltet, sich breit macht, wie ein Teppich auslegt; auf dem ich stehe, dann gehe. Über Dinge hinaus. Ein paar Strassen weiter ist Paris, sagt mir mein Gefühl – und meint: Geh weiter. Bleib in Bewegung. Sieh genau hin. Und ich sehe genau hin, gehe den Dingen allmählich auf den Grund, wende Steine, grabe mit den Händen ein Loch, wühle auf.

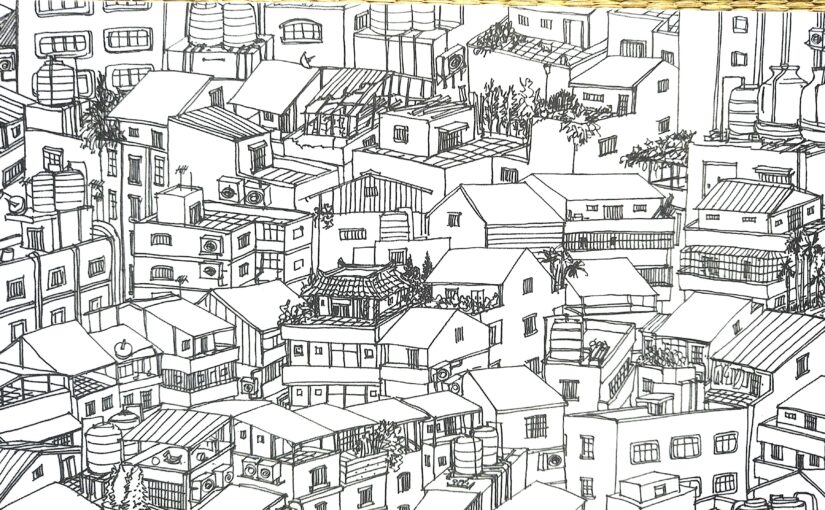

Die Hitze macht meinem Körper zu schaffen. Ich suche Schatten. Finde Schatten. Grabe mich ein. Unter der Stadt ist eine andere Stadt. Eine Unter-Stadt. Sie hat Häuser und Wege, die anders aussehen. Wege, die ins Nichts führen. Häuser ohne Fenster. Zwischen den Gebäuden und auf den Strassen brennen Feuer. Das einzige was ich höre ist ihr Lodern. Stundenlang gehe ich die Wege der Unter-Stadt entlang. Ich nehme einfach hin, dass es sie gibt, diese Stadt unter der Stadt. Die Erde ist braun, Varianten von Braun. Am Ende eines schmalen Weges, der steil nach oben führt, wende ich den Kopf. Eine Bewegung in Richtung Himmel. Zwischen den Häusern, und deren mit roten Ziegeln bedeckten Dächern, leuchtet es Blau. Die Ober-Stadt, denke ich. Am Himmel kein Schwarz. Keine Flügel. Kein Schatten. Nur Licht. Es blendet.

In der Nähe grösserer Einkaufsläden komme ich an einer Plakatwand vorbei. Treffe auf Menschen. Es sind nie mehr als fünf. Sie grüssen ohne Worte.

Überall, selbst in den kleinsten Strassen, zeigt sich etwas. Gibt sich als neu aus. Doch mit dem Gehen verliert sich das Neue. Ich eigne mir Orte an, schmiege mich an Angesehenes, mit den Augen Abgetastetes. Aber – ich verliere mich gleichzeitig. Meine Gedanken füllen ganze Strassen. Liegengebliebene, auf der Strecke gebliebene, Gedanken.

Ich summe ein Lied aus Kindertagen, es tut gut, es in meinem Inneren zu hören, ihm zu lauschen, den Tönen nachzugehen. So hole ich mich ein. Sammele mich auf. Ein Mann ruft ein Kind. Davon gehe ich zumindest aus, denn die Art wie er ruft, macht die gerufene Person klein. Es ist ein strenger Ton.

An einem Spielplatz bleibe ich stehen. Keine Kinder. Lange blicke ich auf den verlassenen Sandkasten, die Schaukeln, die leeren Sitzbänke. Eine Welle kommt auf mich zu, erst leise, dann lauter: ein französischer Chanson. An einem offenstehenden Fenster sehe ich eine junge Frau. Aus ihrer Wohnung dringt das Französisch. Ein Singsang.

Paris, denke ich, und meine Schritte werden schneller. Ein Junge mit riesigen Kopfhörern geht an mir vorbei. Auf seinem schwarzen Pullover prangt ein weisses Haus das auf dem Kopf steht. Aus den Fenstern des Hauses purzeln Menschen. Ihre Körper ebenfalls weiss. Sie hängen in der Luft. Jetzt verschwindet der Junge hinter der nächsten Strassenecke.

Der Eiffelturm, auf den Kopf gedreht, bohrt sich direkt neben meinen Füssen in den Boden. Ich stehe an einem der vier Enden. In der Erde, tief unter mir, die Spitze des Turms. Wie tief er wohl steckt? Irgendwie ist alles verdreht.

Ich gehe weiter. Gehe um Ecken herum. Hier eine Mauer, da ein Garten, alles sauber getrennt. Hier das eine, da das andere. Hier jetzt ein speiender Zwerg an einem Teich. Das Gurgeln des Wassers. Ein Garten aus Stein. Balkone. Wörter und Sätze, die von Balkonen fallen. Ich nehme sie auf. Betrachte jedes einzelne Wort. Was es nicht alles zu sagen gibt? Zu sagen gäbe? An einer der grauen Häuserwände klebt eine Figur. Ein Mädchen. Ihr Körper ist rot. Sie trägt ein Kleid.

In einem Hinterhof sitzen Menschen auf Stühlen. Sie nicken sich zu. Ihre Gespräche ein Rauschen. Um die kräftigen Beine der einen Frau windet sich eine Katze. Die Katze sieht mich und läuft weg.

Wie sehr sich in meinem Kopf, während ich gehe, alles verbindet, verschaltet: Diese Strassen und Häuser von Flawil mit den Strassen und Häusern von Paris´ Zentrum – einer Stadt in der Stadt, die zwar auch Paris ist, aber nicht nur. Man denke an ihre schiere Grösse. An weitere Kreise. Umkreisungen von Kreisen.

Überall entdecken meine Augen, ihre Farbe habe ich vergessen, wie so Vieles in der letzten Zeit.

Finde ich den Weg zurück? Von jetzt zu früher? Von diesem Ort hier, zu einem, an dem ich gelebt habe? Von diesem Platz, wo ich mich gerade aufhalte, zu dem Wagen mit dem Blechdach? Gerade weiss ich es nicht. Kann es nicht sagen. Aber es ist auch egal. Vielleicht muss man sich erst verlieren um sich später zu finden.

Umgehend frage ich mich, was ich über mich selbst sagen kann? Und ob das stimmen würde, was ich dann sage? Fände ich die richtigen Worte? Treffende? Und führen diese Worte zu mir? Was ist dieses Ich? Ist es oder wird es? Wird es sein? Gewesen sein? Ich? Bin ich das?

Überall erkennen meine Augen: ein Wort. Hören meine Ohren: ein Wort. Spuckt mein Mund: ein Wort – auf den aschgrauen Boden. Und dieses Ich, es dunkelt, ein Punkt. Ein Ausgehen von. Ich gehe von diesem Punkt aus. Das Davonausgehen tut gut, denn ich bleibe in Bewegung.

Alles ist näher als man denkt, denke ich. Und bald schon kommt Paris, denke ich. So viel ist sicher. Man muss nur weitergehen. Über alles Bekannte hinaus.

Es sind andere Zeiten.

Karsten Redmann, geboren 1973 in Neunkirchen (Saar), lebt und arbeitet als freier Schriftsteller in St. Gallen (CH). Studium der Politologie mit Nebenfach Psychologie an den Universitäten Duisburg, Bremen und Tampere (FIN). Nach Abschluss des Politikstudiums besuchte er die Deutsche Fachjournalistenschule (DFJS) in Berlin und arbeitete als freier Journalist für überregionale Print- und Onlinemedien. Zuletzt erschien der Erzählungsband mit dem Titel «An einem dieser Tage»in der edition offenes feld.

Karsten Redmann, geboren 1973 in Neunkirchen (Saar), lebt und arbeitet als freier Schriftsteller in St. Gallen (CH). Studium der Politologie mit Nebenfach Psychologie an den Universitäten Duisburg, Bremen und Tampere (FIN). Nach Abschluss des Politikstudiums besuchte er die Deutsche Fachjournalistenschule (DFJS) in Berlin und arbeitete als freier Journalist für überregionale Print- und Onlinemedien. Zuletzt erschien der Erzählungsband mit dem Titel «An einem dieser Tage»in der edition offenes feld.

Beitragsbild © Sandra Kottonau

Ulrike Ulrich, geboren 1968 in Düsseldorf, lebt seit 2004 als Schriftstellerin in Zürich. 2010 erschien ihr Debütroman „fern bleiben“, dem 2013 der Roman „Hinter den Augen“ folgte, und 2015 der Erzählband „Draussen um diese Zeit“. Mit Svenja Herrmann hat sie Anthologien zum 60. und 70. Geburtstag der Menschenrechte herausgegeben. Mit Axmed Cabdullahi erschien zuletzt „Ein Alphabet vom Schreiben und Unterwegssein“. Ihre Texte wurden u. a. mit dem Walter Serner-Preis 2010, dem Lilly-Ronchetti-Preis 2011 und Anerkennungspreisen der Stadt Zürich ausgezeichnet. 2016 erhielt Ulrike Ulrich ein Werkjahr der Stadt Zürich und 2018 einen Pro Helvetia-Werkbeitrag für «Während wir feiern».

Ulrike Ulrich, geboren 1968 in Düsseldorf, lebt seit 2004 als Schriftstellerin in Zürich. 2010 erschien ihr Debütroman „fern bleiben“, dem 2013 der Roman „Hinter den Augen“ folgte, und 2015 der Erzählband „Draussen um diese Zeit“. Mit Svenja Herrmann hat sie Anthologien zum 60. und 70. Geburtstag der Menschenrechte herausgegeben. Mit Axmed Cabdullahi erschien zuletzt „Ein Alphabet vom Schreiben und Unterwegssein“. Ihre Texte wurden u. a. mit dem Walter Serner-Preis 2010, dem Lilly-Ronchetti-Preis 2011 und Anerkennungspreisen der Stadt Zürich ausgezeichnet. 2016 erhielt Ulrike Ulrich ein Werkjahr der Stadt Zürich und 2018 einen Pro Helvetia-Werkbeitrag für «Während wir feiern».

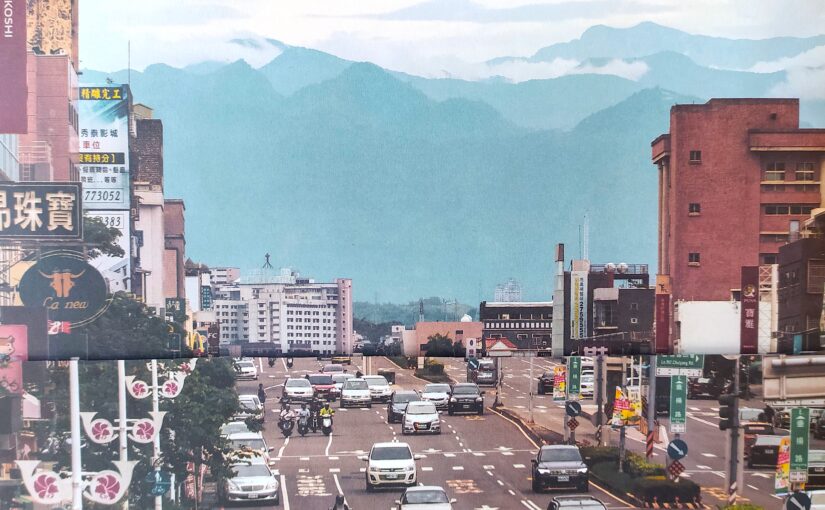

Alice Grünfelder, lebt in Zürich, studierte nach einer Buchhändlerlehre Sinologie und Germanistik in Berlin und China. 1997–99 Lektorin beim Unionsverlag in Zürich, für den sie 2004–2010 die Türkische Bibliothek betreute. Von 2001–2010 eigene Literaturagentur für Literaturen aus Asien. Unterrichtet Jugendliche und ist als freie Lektorin tätig. Sie leitet diverse Workshops rund ums Thema Schreiben und seit fünf Jahren den Kinderschreibworkshop „Wortschatz“ im Aargauer Literaturhaus in Lenzburg. Als Herausgeberin und Übersetzerin aus dem Chinesischen und Englischen publizierte sie Bücher über Asien, zuletzt „Sri Lanka. Geschichten und Berichte“ (2014) und „Flügelschlag des Schmetterlings. Tibeter erzählen“ (2009). (

Alice Grünfelder, lebt in Zürich, studierte nach einer Buchhändlerlehre Sinologie und Germanistik in Berlin und China. 1997–99 Lektorin beim Unionsverlag in Zürich, für den sie 2004–2010 die Türkische Bibliothek betreute. Von 2001–2010 eigene Literaturagentur für Literaturen aus Asien. Unterrichtet Jugendliche und ist als freie Lektorin tätig. Sie leitet diverse Workshops rund ums Thema Schreiben und seit fünf Jahren den Kinderschreibworkshop „Wortschatz“ im Aargauer Literaturhaus in Lenzburg. Als Herausgeberin und Übersetzerin aus dem Chinesischen und Englischen publizierte sie Bücher über Asien, zuletzt „Sri Lanka. Geschichten und Berichte“ (2014) und „Flügelschlag des Schmetterlings. Tibeter erzählen“ (2009). (

Urs Heinz Aerni: Ihr Verlagslogo schmückt sich mit einer Meeresgöttin, der Amphtrite. Wie sind Sie auf sie gekommen?

Urs Heinz Aerni: Ihr Verlagslogo schmückt sich mit einer Meeresgöttin, der Amphtrite. Wie sind Sie auf sie gekommen?

Monika Lustig,

Monika Lustig,

Karsten Redmann, geboren 1973 in Neunkirchen (Saar), lebt und arbeitet als freier Schriftsteller in St. Gallen (CH). Studium der Politologie mit Nebenfach Psychologie an den Universitäten Duisburg, Bremen und Tampere (FIN). Nach Abschluss des Politikstudiums besuchte er die Deutsche Fachjournalistenschule (DFJS) in Berlin und arbeitete als freier Journalist für überregionale Print- und Onlinemedien. Zuletzt erschien der Erzählungsband mit dem Titel

Karsten Redmann, geboren 1973 in Neunkirchen (Saar), lebt und arbeitet als freier Schriftsteller in St. Gallen (CH). Studium der Politologie mit Nebenfach Psychologie an den Universitäten Duisburg, Bremen und Tampere (FIN). Nach Abschluss des Politikstudiums besuchte er die Deutsche Fachjournalistenschule (DFJS) in Berlin und arbeitete als freier Journalist für überregionale Print- und Onlinemedien. Zuletzt erschien der Erzählungsband mit dem Titel

Ruth Werfel ist mit tschechisch-polnisch-jüdische Wurzeln; geboren, auf- gewachsen, Schulen und Studium in Zürich; freie Kulturjournalistin; Kuratorin der Ausstellung «Gehetzt». Südfrankreich 1940 – deutschsprachige Literaten im Exil; Herausgeberin der gleichnamigen Publikation im NZZ- Verlag; Lesungen, Lyrik, Bühnentexte. 2015 erschien ihr Lyrikband «Mit anderen Worten geht die Zeit» in der Edition Isele.

Ruth Werfel ist mit tschechisch-polnisch-jüdische Wurzeln; geboren, auf- gewachsen, Schulen und Studium in Zürich; freie Kulturjournalistin; Kuratorin der Ausstellung «Gehetzt». Südfrankreich 1940 – deutschsprachige Literaten im Exil; Herausgeberin der gleichnamigen Publikation im NZZ- Verlag; Lesungen, Lyrik, Bühnentexte. 2015 erschien ihr Lyrikband «Mit anderen Worten geht die Zeit» in der Edition Isele.

LINIEN ziehen durch meine Gedanken, Linien auch beim Blick aus dem Fenster, Gitterlinien zwar, nicht einmal zwanghaft strukturierend oder einengend, eher ein Zurückgeworfensein auf sich selbst, damit die Gedanken nicht davonflattern.

LINIEN ziehen durch meine Gedanken, Linien auch beim Blick aus dem Fenster, Gitterlinien zwar, nicht einmal zwanghaft strukturierend oder einengend, eher ein Zurückgeworfensein auf sich selbst, damit die Gedanken nicht davonflattern.

Dorthe Nors wurde 1970 in Herning, Dänemark, geboren und studierte Literaturwissenschaft und Kunstgeschichte an der Universität Åarhus. Sie ist die Autorin mehrerer Romane, Kurzgeschichten und Novellen. Bei Kein & Aber erschien 2016 ihr Roman «Rechts blinken, links abbiegen», der für den Man Booker International Prize nominiert wurde. Dorthe Nors lebt an der dänischen Westküste.

Dorthe Nors wurde 1970 in Herning, Dänemark, geboren und studierte Literaturwissenschaft und Kunstgeschichte an der Universität Åarhus. Sie ist die Autorin mehrerer Romane, Kurzgeschichten und Novellen. Bei Kein & Aber erschien 2016 ihr Roman «Rechts blinken, links abbiegen», der für den Man Booker International Prize nominiert wurde. Dorthe Nors lebt an der dänischen Westküste.

Urs Mannhart hat als Velokurier, Nachtwächter, Journalist und in der Landwirtschaft gearbeitet. 2004 erschien sein Erstling «Luchs», 2006 dann «Die Anomalie des geomagnetischen Feldes südöstlich von Domodossola». Als Reporter berichtet Mannhart aus Ungarn, Serbien, Kosovo, Rumänien, Russland, Weissrussland und der Ukraine. «Bergsteigen im Flachland» ist sein dritter Roman, für den er 2016 mit dem Conrad Ferdinand Meyer-Preis ausgezeichnet wurde.

Urs Mannhart hat als Velokurier, Nachtwächter, Journalist und in der Landwirtschaft gearbeitet. 2004 erschien sein Erstling «Luchs», 2006 dann «Die Anomalie des geomagnetischen Feldes südöstlich von Domodossola». Als Reporter berichtet Mannhart aus Ungarn, Serbien, Kosovo, Rumänien, Russland, Weissrussland und der Ukraine. «Bergsteigen im Flachland» ist sein dritter Roman, für den er 2016 mit dem Conrad Ferdinand Meyer-Preis ausgezeichnet wurde.

Alice Grünfelder «Die Wüstengängerin», Edition 8: Die Sinologiestudentin Roxana reist Anfang der 1990er Jahre die Seidenstrasse entlang, um noch unbekannte buddhistische Höhlenmalereien in der Provinz Xinjiang im Nordwesten Chinas zu erforschen. Sie will zeigen, dass die Region nicht immer islamisch war, sondern buddhistische Wurzeln hat. Roxanas jahrelange Recherchen führen nicht zum erhofften Erfolg, doch mit leeren Händen will sie nicht nach Europa zurück, zumal es nichts gibt, wofür es sich lohnen würde heimzukehren. Ihr Aufbruch in die Fremde verliert sich im Sand der Wüste Taklamakan, der ›Wüste ohne Rückkehr‹.

Alice Grünfelder «Die Wüstengängerin», Edition 8: Die Sinologiestudentin Roxana reist Anfang der 1990er Jahre die Seidenstrasse entlang, um noch unbekannte buddhistische Höhlenmalereien in der Provinz Xinjiang im Nordwesten Chinas zu erforschen. Sie will zeigen, dass die Region nicht immer islamisch war, sondern buddhistische Wurzeln hat. Roxanas jahrelange Recherchen führen nicht zum erhofften Erfolg, doch mit leeren Händen will sie nicht nach Europa zurück, zumal es nichts gibt, wofür es sich lohnen würde heimzukehren. Ihr Aufbruch in die Fremde verliert sich im Sand der Wüste Taklamakan, der ›Wüste ohne Rückkehr‹.