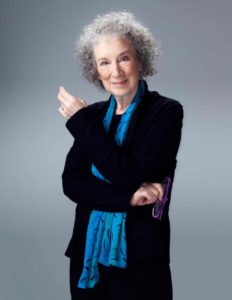

Die grosse kanadische Schriftstellerin legt mit «Die steinerne Matratze» einen Erzählband vor, der unter ihrem Namen nicht überrascht. In gekonnt starker Manier, mit dem sicheren Gefühl für die Abgründe des menschlichen Seins und der Weisheit einer Grossen, die weiss, dass alle Erkenntnis auf Missverständnissen beruht, zeigt Margaret Atwood in neun starken Erzählungen, warum ihr ein wichtiger Platz unter den Grossen der Literatur gebührt.

Als ich vor fast 30 Jahren mit «Report der Magd» zum ersten Mal einen Roman der Kanadierin las, war ich tief beeindruckt. In ihrem düsteren Roman, der die Geschichte einer Gebärmagd erzählt, malt die Autorin eine dunkle Vision einer Zukunft, die wie in der Gegenwart mit der aufgeblähten Angst des neuen us-amerikanischen Präsidenten fast klaustrophobische Gefühle erzeugt. Eine Frau, die einem Kommandanten zugewiesen, seine Kinder austragen soll, erinnert sich an eine Welt, in der das Lesen noch nicht verboten war, in der Alte und Ungehorsame noch nicht in radioaktiv verseuchte Kolonien abgeschoben wurden, in der eine Frau noch nicht Besitz einer Nation werden konnte.

In ihren neuen Erzählungen schmeichelt Margaret Atwood den Menschen nicht. Die ersten drei Erzählungen bilden eine Einheit, bilden abgesetzt ein Ganzes. Sie erzählen aus drei verschiedenen Perspektiven drei verschiedene Leben, die einst, Jahrzehnte zuvor in einem Lokal in Toronto zur schreibenden Zunft gehörten. Der eine ernsthaft mit Gedichten, die andere belächelt mit ihren Fantasy-Geschichten, einem selbst erfundenen Universum, in dem sich Jahrzehnte später ganze Generationen tummeln. Drei Leben, die aus unterschiedlichen  Gründen auseinanderdrifteten, drei verschiedene Wahrheiten. Drei Erzählungen darüber, wie unterschiedlich ganz bestimmte Schnitt- und Wendepunkte aus der Sicht verschiedener Existenzen gewichtet werden können, dass Wahrnehmungen nach Innen weit weg von Objektivität sein können, wie schlecht scheinbar verheilte Verletzungen vernarben und alte Wunden wieder aufgerissen werden können.

Gründen auseinanderdrifteten, drei verschiedene Wahrheiten. Drei Erzählungen darüber, wie unterschiedlich ganz bestimmte Schnitt- und Wendepunkte aus der Sicht verschiedener Existenzen gewichtet werden können, dass Wahrnehmungen nach Innen weit weg von Objektivität sein können, wie schlecht scheinbar verheilte Verletzungen vernarben und alte Wunden wieder aufgerissen werden können.

Margaret Atwood öffnet das Verborgene, Eingeschlossene.

Ist man die oder der, der oder die, die man von Aussen zu sein scheint? In einer Familie wächst ein Mädchen auf, eine lusus naturae, eine Laune der Natur. Aber ausgerechnet für eine Laune findet sich in der Welt der Menschen kein Platz. Was sich wie ein behaartes Monster immer in den Schatten zurückzieht, wird schlussendlich mit Gewalt hervorgerissen, um zu lodern wie ein Leuchtfeuer. Von einem «Antiquitätenhändler», der Möbel zweifelhafter Herkunft zusammen mit einem Partner auf Alt aufmotzt, um sie Nichtsahnenden zu verkaufen. Der Nachlässe aufkauft und eines Tages mit einem Schlüssel eine Lagereinheit öffnet, um ein ungebrauchtes, jungfräuliches Brautkleid zu finden, Kisten ungeöffneter Champagnerflaschen, eine noch nicht angeschnittene, riesige Torte und unter Frischhaltfolien, ganz hinten in der Lagereinheit der mumifizierte Bräutigam. Eine Geschichte um Abgründe der menschlichen Seele, der Gier nach mehr, wo selbst Gauner zu Opfern werden, bis zuletzt im Glauben, sie seien Herr und Meister der Situation. Und nicht zuletzt die titelgebende Erzählung «Die steinerne Matratze», eine Erzählung, die die Autorin auf einer Schiffsreise in die Arktis begonnen und den Mitreisenden zur Unterhaltung vorgelesen hatte, eine «Rachegeschichte» um den perfekten Mord. Von einer Frau, die eigentlich den Alltag zurücklassen will, auf einer Schiffsreise in die Kälte aber einen Mann aus ihrer Vergangenheit trifft, jenen Bob, der sie als junges Mädchen schwängerte und ebenso schnell und gedankenlos fallenliess.

Margaret Atwood, geboren 1939 in Ottawa, gehört zu den bedeutendsten Erzählerinnen unserer Zeit. Ihr «Report der Magd» wurde zum Kultbuch einer ganzen Generation. Bis heute stellt sie immer wieder ihr waches politisches Gespür unter Beweis, ihre Hellhörigkeit für gefährliche Entwicklungen und Strömungen. Sie wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem renommierten Man Booker Prize, dem Nelly-Sachs-Preis und dem Pen-Pinter-Preis. Margaret Atwood lebt in Toronto.

Monika Baark lebt seit 1998 als freie Übersetzerin für englischsprachige Literatur und Kinderbücher in Berlin. Bis 2013 veröffentlichte sie unter dem Namen Monika Schmalz. Geboren 1968 in Tel Aviv. Aufgewachsen in Toronto, New York, Moskau, Bonn, Antwerpen. Studium der Anglistik und Kunstgeschichte an der Universität Heidelberg. Gastsemester an der Wesleyan University. 1995 Abschluss mit M.A. Monika Baark übersetzte viele Roman von Margart Atwood.

Mitte April erscheint bei Random House Margaret Atwoods neuster Roman «Hexensaat».

Mitte April erscheint bei Random House Margaret Atwoods neuster Roman «Hexensaat».

Titelbild: Sandra Kottonau

«Meeresrand» erzählte die Geschichte einer jungen, verzweifelten Mutter, die mit ihren beiden Kindern ans Meer fährt, um ihnen wenigstens einmal das Erlebnis zu gönnen, einmal eine Reise, einmal die Kirmes besuchen, einmal, um dann ihrem und dem Leben der Kinder, ihrer unsäglichen Verzweiflung ein Ende zu setzen. Für manche, denen ich das Buch empfahl, war die Lektüre damals unerträglich. Es gibt Themen, die so sehr an der Seele rühren, die so schmerzhaft auf den Nerv drücken, dass das Lesen schwer wird. Véronique Olmi will aber genau das; der Sentimentalität entgegnen, ohne die Liebe zu verleugnen. Es gibt sie, die Liebe. Nur erzählt Véronique Olmi nicht von der verklärten Liebe. Sie erzählt, was Verzweiflung und Schmerz, die untrennbar zu Liebe gehören, mit jenen, die sich ihr ergeben, anrichten können. Sie erkundet die Schmerzpunkte. Ganz anders als all jene, die mit rührseeligem Blick Liebesgeschichten erzählen, um einer dumpfen, unstillbaren Sehnsucht zu genügen. Véronique Olmi erzählt ohne jede Distanz, im Gefühlswirrwarr dieser Frau, unmittelbar, als wäre man Zeuge dieses inneren Desasters. Ein literarisches Abenteuer, das nur einer Könnerin gelingen kann. Ein verstörend packender Roman!

«Meeresrand» erzählte die Geschichte einer jungen, verzweifelten Mutter, die mit ihren beiden Kindern ans Meer fährt, um ihnen wenigstens einmal das Erlebnis zu gönnen, einmal eine Reise, einmal die Kirmes besuchen, einmal, um dann ihrem und dem Leben der Kinder, ihrer unsäglichen Verzweiflung ein Ende zu setzen. Für manche, denen ich das Buch empfahl, war die Lektüre damals unerträglich. Es gibt Themen, die so sehr an der Seele rühren, die so schmerzhaft auf den Nerv drücken, dass das Lesen schwer wird. Véronique Olmi will aber genau das; der Sentimentalität entgegnen, ohne die Liebe zu verleugnen. Es gibt sie, die Liebe. Nur erzählt Véronique Olmi nicht von der verklärten Liebe. Sie erzählt, was Verzweiflung und Schmerz, die untrennbar zu Liebe gehören, mit jenen, die sich ihr ergeben, anrichten können. Sie erkundet die Schmerzpunkte. Ganz anders als all jene, die mit rührseeligem Blick Liebesgeschichten erzählen, um einer dumpfen, unstillbaren Sehnsucht zu genügen. Véronique Olmi erzählt ohne jede Distanz, im Gefühlswirrwarr dieser Frau, unmittelbar, als wäre man Zeuge dieses inneren Desasters. Ein literarisches Abenteuer, das nur einer Könnerin gelingen kann. Ein verstörend packender Roman! Auch in ihrem neusten Roman «Der Mann in der fünften Reihe» schreibt Véronique Olmi über die Verzweiflung. Eine Schauspielerin sitzt nachts einsam auf einer Bank im Gare de l’Est, hinauskatapultiert aus ihrem Leben, das sich hinundherquälte vom Leben zur Bühne und wieder zurück. Véronique Olmi schreibt nicht nur so, als wäre sie die Frau in ihrer Verzweiflung. Véronique Olmi schafft es, dass ich mit ihr, der Verzweifelten, mit Nelly auf die Bühne trete, zu spielen beginne und mit dem Blick auf diesen einen Mann in der fünften Reihe genau spüre, wie die Situation abzurutschen beginnt, wie der Mann «die Vorstellung verrät». Ich nehme mit eigenem Schrecken am inneren Zerfall dieser Frau teil, an deren Implosion. Nelly hatte sich vor einem halben Jahr von diesem Mann getrennt. Seinen Namen über Monate verleugnet, ohne ihn je zu vergessen. Nelly erzählt, zuerst von ihrem Schmerz, dem «Sterben» auf der Bühne. Dann zögerlich von diesem Mann, von Paul, den sie bei Freunden kennen gelernt hatte, dem verheirateten Mann. Und alles zu vergessen, was ich wusste. Alles, was wir beide wussten, in unserem Alter. Was wir an Ernüchterung, Ängsten und Scheitern angesammelt hatten. Wie sie sich in ihrer Liebe zerstörten, vorsätzlich, ohne je an ein «gutes Ende» zu glauben. Véronique Olmi schildert nicht die Liebesgeschichte, sondern, die Verheerungen, die diese Liebe anrichtet, die Leidenschaft, der Zwang, sich vereinen zu müssen.

Auch in ihrem neusten Roman «Der Mann in der fünften Reihe» schreibt Véronique Olmi über die Verzweiflung. Eine Schauspielerin sitzt nachts einsam auf einer Bank im Gare de l’Est, hinauskatapultiert aus ihrem Leben, das sich hinundherquälte vom Leben zur Bühne und wieder zurück. Véronique Olmi schreibt nicht nur so, als wäre sie die Frau in ihrer Verzweiflung. Véronique Olmi schafft es, dass ich mit ihr, der Verzweifelten, mit Nelly auf die Bühne trete, zu spielen beginne und mit dem Blick auf diesen einen Mann in der fünften Reihe genau spüre, wie die Situation abzurutschen beginnt, wie der Mann «die Vorstellung verrät». Ich nehme mit eigenem Schrecken am inneren Zerfall dieser Frau teil, an deren Implosion. Nelly hatte sich vor einem halben Jahr von diesem Mann getrennt. Seinen Namen über Monate verleugnet, ohne ihn je zu vergessen. Nelly erzählt, zuerst von ihrem Schmerz, dem «Sterben» auf der Bühne. Dann zögerlich von diesem Mann, von Paul, den sie bei Freunden kennen gelernt hatte, dem verheirateten Mann. Und alles zu vergessen, was ich wusste. Alles, was wir beide wussten, in unserem Alter. Was wir an Ernüchterung, Ängsten und Scheitern angesammelt hatten. Wie sie sich in ihrer Liebe zerstörten, vorsätzlich, ohne je an ein «gutes Ende» zu glauben. Véronique Olmi schildert nicht die Liebesgeschichte, sondern, die Verheerungen, die diese Liebe anrichtet, die Leidenschaft, der Zwang, sich vereinen zu müssen. Véronique Olmi wurde 1962 in Nizza geboren und lebt in Paris. In Frankreich wurde sie, als eine der bekanntesten Dramatikerinnen des Landes, für ihre Arbeit mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Ihre Theaterstücke wurden in viele Sprachen übersetzt und werden in Deutschland, Österreich und der Schweiz aufgeführt. Ihre Romane stehen seit Jahren auf den Bestsellerlisten. In Deutschland erschien von ihr zuletzt «Nacht der Wahrheit» (Kunstmann 2015).

Véronique Olmi wurde 1962 in Nizza geboren und lebt in Paris. In Frankreich wurde sie, als eine der bekanntesten Dramatikerinnen des Landes, für ihre Arbeit mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Ihre Theaterstücke wurden in viele Sprachen übersetzt und werden in Deutschland, Österreich und der Schweiz aufgeführt. Ihre Romane stehen seit Jahren auf den Bestsellerlisten. In Deutschland erschien von ihr zuletzt «Nacht der Wahrheit» (Kunstmann 2015).

Asta, die gestrandete Krankenschwester, eigentlich schon im Pensionsalter, erinnert sich. Zum Beispiel an die ehemalige Kollegin im rumänischen Temeswar, die nebenbei leidlich schrieb und mit einer Geschichte über eine Nähmaschinistin an der Frankfurter Buchmesse einer indischen Autorin auffiel. Tamara reiste eingeladen nach Kalkutta, wo ihre Geschichte aber nicht in einer Botschaft oder vor einer schicken Zuhörerschaft Gefallen fand, sondern in einem riesigen Wellblechverhau einer Menge von Kochbenzin verunstalteter Frauen vorgetragen wurde. Zurück in Deutschland sollte sie eine Schiffsladung Nähmaschinen organisieren. Man missbrauchte sie für Missbrauchte. Sie hat helfen müssen. Aber wem? Den versehrten Frauen dort oder sich selbst? Asta erinnert sich an den koreanischen Koch, dem sie von seinen Zahnschmerzen zerfressen mit Alkohol mehr als bloss helfen wollte und am Morgen danach von einer mehrköpfigen offiziellen Delegation des grossen Führers Kim Il-sung und der gesamten Koreanischen Demokratischen Volksrepublik einen Blumenstrauss überreicht bekam. Sie wollte helfen. Aber wem?

Asta, die gestrandete Krankenschwester, eigentlich schon im Pensionsalter, erinnert sich. Zum Beispiel an die ehemalige Kollegin im rumänischen Temeswar, die nebenbei leidlich schrieb und mit einer Geschichte über eine Nähmaschinistin an der Frankfurter Buchmesse einer indischen Autorin auffiel. Tamara reiste eingeladen nach Kalkutta, wo ihre Geschichte aber nicht in einer Botschaft oder vor einer schicken Zuhörerschaft Gefallen fand, sondern in einem riesigen Wellblechverhau einer Menge von Kochbenzin verunstalteter Frauen vorgetragen wurde. Zurück in Deutschland sollte sie eine Schiffsladung Nähmaschinen organisieren. Man missbrauchte sie für Missbrauchte. Sie hat helfen müssen. Aber wem? Den versehrten Frauen dort oder sich selbst? Asta erinnert sich an den koreanischen Koch, dem sie von seinen Zahnschmerzen zerfressen mit Alkohol mehr als bloss helfen wollte und am Morgen danach von einer mehrköpfigen offiziellen Delegation des grossen Führers Kim Il-sung und der gesamten Koreanischen Demokratischen Volksrepublik einen Blumenstrauss überreicht bekam. Sie wollte helfen. Aber wem? Katja Lange-Müller, geboren 1951 in Berlin-Lichtenberg. Neun Jahre Schule an der 19. Oberschule Berlin-Friedrichshain. Relegation wegen »unsozialistischen Verhaltens«. 1986 erste Veröffentlichung eines eigenen Buches: «Wehleid – wie im Leben.» bei S. Fischer Verlag”. 1986 Ingeborg Bachmann-Preis der Stadt Klagenfurt. Im Juni 2001 erhält Katja Lange-Müller für ihren Roman «Die Letzten» Aufzeichnungen aus Udo Posbichs Druckerei den Preis der SWR-Bestenliste. Das Werk steht von Oktober bis Dezember 2000 auf der Bestenliste des Südwestrundfunks. Im Jahr 2012/2013 war sie Stipendiatin der Villa Massimo, erhielt den Kleist-Preis und war 2013/2014 Stipendiatin der Kulturakademie Tarabaya Istanbul. Im Sommersemester 2016 bekam sie die Gastdozentur für Poetik an der Frankfurter Goethe-Universität.

Katja Lange-Müller, geboren 1951 in Berlin-Lichtenberg. Neun Jahre Schule an der 19. Oberschule Berlin-Friedrichshain. Relegation wegen »unsozialistischen Verhaltens«. 1986 erste Veröffentlichung eines eigenen Buches: «Wehleid – wie im Leben.» bei S. Fischer Verlag”. 1986 Ingeborg Bachmann-Preis der Stadt Klagenfurt. Im Juni 2001 erhält Katja Lange-Müller für ihren Roman «Die Letzten» Aufzeichnungen aus Udo Posbichs Druckerei den Preis der SWR-Bestenliste. Das Werk steht von Oktober bis Dezember 2000 auf der Bestenliste des Südwestrundfunks. Im Jahr 2012/2013 war sie Stipendiatin der Villa Massimo, erhielt den Kleist-Preis und war 2013/2014 Stipendiatin der Kulturakademie Tarabaya Istanbul. Im Sommersemester 2016 bekam sie die Gastdozentur für Poetik an der Frankfurter Goethe-Universität.

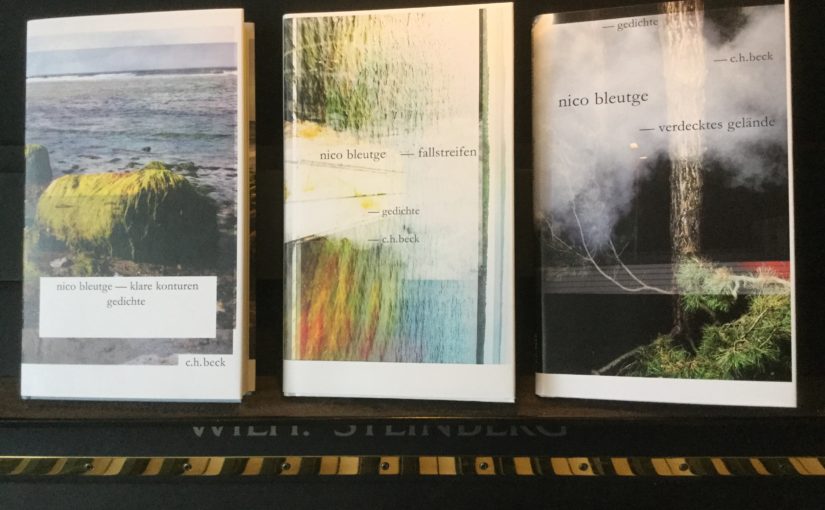

Sehen und Wahrnehmung mehr als nur optisches Schauen. Es ist, als würde ich mit allen Sinnen «schauen». In Nico Bleutges Gedichten begegne ich den Eindrücken eines Dichters, der anders sieht, so als ob er versonnen in der Gegend stehen und mich mit seinem Blick in eine Richtung zu sehen zwingen würde. Dafür braucht Nico Bleutge nichts Spektakuläres. Er setzt nicht einmal Filter ein, sieht einfach und mehrfach, eben mit dem besonderen Blick. Seine Art des Sehens ist weit mehr als Beobachten, Protokollieren oder Festhalten. Er berührt. Nicht nur das Gesehene, sondern mich als Leser. «Platte auf Platte fülle ich für die Zukunft.», als hätte er Angst, dass sich eines Tages niemand mehr die Zeit nehmen würde wie er zu sehen. Nico Bleutge als Archivar? Auch das trifft bei Weitem nicht. In verschiedensten Brennweiten, aber immer mit möglichst grosser Nähe, schenkt der Dichter mir seine Sicht auf die Dinge, jenes Sehen, das ich so leicht vergesse.

Sehen und Wahrnehmung mehr als nur optisches Schauen. Es ist, als würde ich mit allen Sinnen «schauen». In Nico Bleutges Gedichten begegne ich den Eindrücken eines Dichters, der anders sieht, so als ob er versonnen in der Gegend stehen und mich mit seinem Blick in eine Richtung zu sehen zwingen würde. Dafür braucht Nico Bleutge nichts Spektakuläres. Er setzt nicht einmal Filter ein, sieht einfach und mehrfach, eben mit dem besonderen Blick. Seine Art des Sehens ist weit mehr als Beobachten, Protokollieren oder Festhalten. Er berührt. Nicht nur das Gesehene, sondern mich als Leser. «Platte auf Platte fülle ich für die Zukunft.», als hätte er Angst, dass sich eines Tages niemand mehr die Zeit nehmen würde wie er zu sehen. Nico Bleutge als Archivar? Auch das trifft bei Weitem nicht. In verschiedensten Brennweiten, aber immer mit möglichst grosser Nähe, schenkt der Dichter mir seine Sicht auf die Dinge, jenes Sehen, das ich so leicht vergesse. Nico Bleutge lebt in Berlin. Für sein Schreiben wurde er vielfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Erich-Fried-Preis 2012, dem Christian Wagner-Preis 2014, dem Eichendorff- Literaturpreis (2015), dem Alfred-Kerr-Preis (2016) Casa Baldi-Stipendium der Deutschen Akademie Rom (2015) und dem Stipendium der Kulturakademie Tarabya, Istanbul.

Nico Bleutge lebt in Berlin. Für sein Schreiben wurde er vielfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Erich-Fried-Preis 2012, dem Christian Wagner-Preis 2014, dem Eichendorff- Literaturpreis (2015), dem Alfred-Kerr-Preis (2016) Casa Baldi-Stipendium der Deutschen Akademie Rom (2015) und dem Stipendium der Kulturakademie Tarabya, Istanbul.

nicht nehmen zu lassen, den beschilderten Pfad im Wald über dem Hölloch verlässt und ob seiner Gedankenlosigkeit und Naivität in Panik gerät.

nicht nehmen zu lassen, den beschilderten Pfad im Wald über dem Hölloch verlässt und ob seiner Gedankenlosigkeit und Naivität in Panik gerät. Konrad Pauli, 1944 in Aarberg in der Schweiz geboren, arbeitete nach der Ausbildung zum Lehrer wiederholt in Zeitungsredaktionen. Der Autor lebt in Bern und veröffentlichte bislang neun Bücher. Zuletzt erschienen «Ein Heldenleben», «Seit jeher unterwegs», «Marcos Blicke in Seeland» und «Weitergehen».

Konrad Pauli, 1944 in Aarberg in der Schweiz geboren, arbeitete nach der Ausbildung zum Lehrer wiederholt in Zeitungsredaktionen. Der Autor lebt in Bern und veröffentlichte bislang neun Bücher. Zuletzt erschienen «Ein Heldenleben», «Seit jeher unterwegs», «Marcos Blicke in Seeland» und «Weitergehen».

seinem Leben ein abruptes Ende zu setzen. So ist das Ende ein langes Ende, ein letztes unbestimmtes Kapitel hinter einem Vorhang, in einem Versteck. Frédéric Zwicker zeigt sich erstaunt darüber, wie gut sich das Buch vermarkten lässt. Mag sein, dass sie humorvoll ist. Aber die Geschichte ist Frédéric Zwickers ganzer Ernst. 2004 absolvierte er einen mehrmonatigen Zivildienst in einem Pflegeheim. Nachdem er aber immer ganuer wusste wovon er schreiben wollte, schnupperte er noch einmal undercover in einer Demenzabteilung. Johannes Kehrs Biografie ist eine tragische; eine schwierige Kindheit, gross geworden mit vielen Enttäuschungen. Demenz vorspielend erinnert er sich an seine Geschichte durch ein ganzes Jahrhundert, geboren am Tag, als in der Schweiz der letzte Bär erschossen wurde, verbittert und geschlagen vom Schicksal. Schonungslos und doch respektvoll geschrieben bestätigt von Reaktionen von Fachleuten und überzeugt davon, ein wichtiges Thema angesprochen zu haben. Jeder Dritte muss im Alter mit einer Demenz rechnen. Folglich müsste das Thema genug Relevanz für jeden besitzen. Eigentlich unmöglich, sich diesem Thema zu verschliessen.

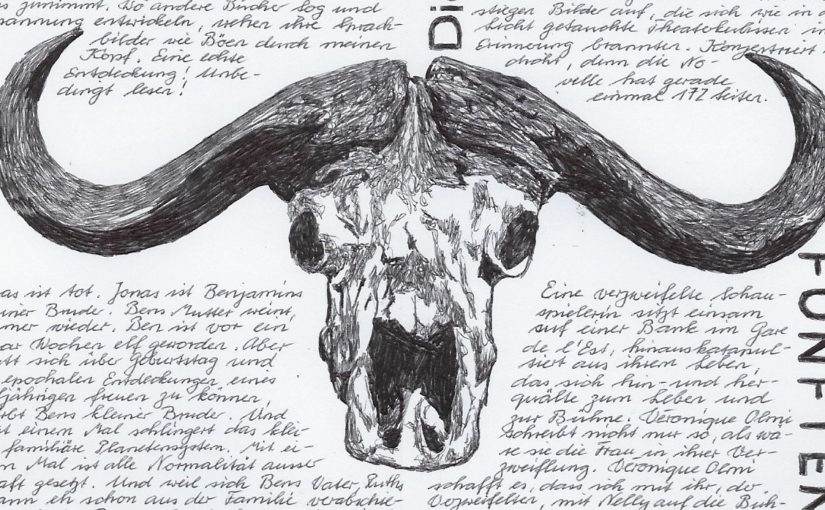

seinem Leben ein abruptes Ende zu setzen. So ist das Ende ein langes Ende, ein letztes unbestimmtes Kapitel hinter einem Vorhang, in einem Versteck. Frédéric Zwicker zeigt sich erstaunt darüber, wie gut sich das Buch vermarkten lässt. Mag sein, dass sie humorvoll ist. Aber die Geschichte ist Frédéric Zwickers ganzer Ernst. 2004 absolvierte er einen mehrmonatigen Zivildienst in einem Pflegeheim. Nachdem er aber immer ganuer wusste wovon er schreiben wollte, schnupperte er noch einmal undercover in einer Demenzabteilung. Johannes Kehrs Biografie ist eine tragische; eine schwierige Kindheit, gross geworden mit vielen Enttäuschungen. Demenz vorspielend erinnert er sich an seine Geschichte durch ein ganzes Jahrhundert, geboren am Tag, als in der Schweiz der letzte Bär erschossen wurde, verbittert und geschlagen vom Schicksal. Schonungslos und doch respektvoll geschrieben bestätigt von Reaktionen von Fachleuten und überzeugt davon, ein wichtiges Thema angesprochen zu haben. Jeder Dritte muss im Alter mit einer Demenz rechnen. Folglich müsste das Thema genug Relevanz für jeden besitzen. Eigentlich unmöglich, sich diesem Thema zu verschliessen. Neben traditionellen Lesungen, Büchertischen, Gesprächen über die Grenzen des Schreibens, Poetry Slam, Spoken-Word-Lyrik zeigen auch Zeichnerinnen und Zeichner ihre Werke; Kati Rickenbach ich und Daniel Bosshart, Flurin Von Salis, Anna Haifisch und Nicolas Mahler.

Neben traditionellen Lesungen, Büchertischen, Gesprächen über die Grenzen des Schreibens, Poetry Slam, Spoken-Word-Lyrik zeigen auch Zeichnerinnen und Zeichner ihre Werke; Kati Rickenbach ich und Daniel Bosshart, Flurin Von Salis, Anna Haifisch und Nicolas Mahler.

Sohn hoch über dem Brückendorf weit ab in einem Haus am Hang. Man sucht den Schlüsselmacher auf, bittet um ganz spezielle Schlüssel, die der Handwerker in seiner Werkstatt im Erdgeschoss seines Hauses fertigt. Schlüssel, die nicht unbedingt Türen öffnen sollen. «Seine Kunden kamen aus dem Dorf zu ihm hinauf und baten um Dinge, um die Menschen üblicherweise bitten; um Liebe, Geld, darum, etwas zu öffnen, die Zukunft zu erfahren, Tiere zu heilen, Sachen zu reparieren, stärker zu werden, jemanden zu verletzen oder zu retten, zu fliegen -, und er machte ihnen einen Schlüssel dafür.»

Sohn hoch über dem Brückendorf weit ab in einem Haus am Hang. Man sucht den Schlüsselmacher auf, bittet um ganz spezielle Schlüssel, die der Handwerker in seiner Werkstatt im Erdgeschoss seines Hauses fertigt. Schlüssel, die nicht unbedingt Türen öffnen sollen. «Seine Kunden kamen aus dem Dorf zu ihm hinauf und baten um Dinge, um die Menschen üblicherweise bitten; um Liebe, Geld, darum, etwas zu öffnen, die Zukunft zu erfahren, Tiere zu heilen, Sachen zu reparieren, stärker zu werden, jemanden zu verletzen oder zu retten, zu fliegen -, und er machte ihnen einen Schlüssel dafür.» China Miéville, 1972 in Norwich geboren, gilt als einer der wichtigsten Autoren der zeitgenössischen Fantastik. Er studierte Sozialanthropologie in Cambridge und Politikwissenschaft an der London School of Economics. Sein Debütroman «König Ratte» erschien 1998. Für seinen Roman «Perdido Street Station» erhielt er 2001 den Arthur C. Clarke Award sowie den British Fantasy Award. Mit seinem Roman «Die Stadt & Die Stadt» gewann er 2010 neben dem Arthur C. Clarke Award auch den Hugo Award und den World Fantasy Award. In Deutschland wurde er drei Mal mit dem Kurd-Laßwitz-Preis ausgezeichnet. China Miéville kandidierte 2001 für die Internationale Sozialistische Allianz bei den britischen Unterhauswahlen, bis 2013 war er aktives Mitglied der Socialist Workers Party. Er lebt und arbeitet in London.

China Miéville, 1972 in Norwich geboren, gilt als einer der wichtigsten Autoren der zeitgenössischen Fantastik. Er studierte Sozialanthropologie in Cambridge und Politikwissenschaft an der London School of Economics. Sein Debütroman «König Ratte» erschien 1998. Für seinen Roman «Perdido Street Station» erhielt er 2001 den Arthur C. Clarke Award sowie den British Fantasy Award. Mit seinem Roman «Die Stadt & Die Stadt» gewann er 2010 neben dem Arthur C. Clarke Award auch den Hugo Award und den World Fantasy Award. In Deutschland wurde er drei Mal mit dem Kurd-Laßwitz-Preis ausgezeichnet. China Miéville kandidierte 2001 für die Internationale Sozialistische Allianz bei den britischen Unterhauswahlen, bis 2013 war er aktives Mitglied der Socialist Workers Party. Er lebt und arbeitet in London.