Liebe Leserinnen und Leser, liebe Freundinnen und Freude, liebe Gleichgesinnte, Bücherwürmer, Leseratten und Kopfcineasten

Jetzt sind es 200. Zugegeben, nicht alle von der gleichen Qualität. Aber alle gleichen Ursprungs, meiner Leidenschaft fürs Buch, fürs gute, besondere Buch. Auch wenn ich weiss, wie sehr die Qualität eines Buches beim Urteil seiner LeserInnen variieren kann. Zumindest behaupte ich; wer sich an meine Lesetipps auf literaturblatt.ch und im Besonderen an die auf meinen Literaturblättern hält, liest gute Bücher, Bücher, die Eindrücke hinterlassen, Bücher, die bewegen, Bücher, die klingen, Bücher, die fesseln.

200 Berichte, 140 Schriftstellerinnnen und Schriftsteller, Veranstaltungen, Hinweise und mehr. Es ist eine Reise durch die Welt, es sind Begegnungen mit vielen Menschen. Ich danke allen, die immer wieder einmal einen Blick auf literaturblatt.ch werfen, den Verlagen, die akzeptieren müssen, wenn ich nicht schreibe und den vielen Schriftstellerinnen und Schriftstellern, die mein Herz bewegen:

Sascha Kokot, Takis Würger, Bernd Schroeder, Martina Clavadetscher, Andreas Neeser, Stephan Lohse, China Miéville, Simone Meier, Michèle Minelli, Peter Höner, Sarah Moss, Eva Roth, Frédéric Zwicker, Joachim B. Schmidt, André David Winter, Tim Krohn, Yves Rechsteiner, Beat Gloor, Herta Müller, Nina Jäckle, Akog Doma, Lukas Hartmann, Urs Richle, Fee Katrin Kanzler, Navid Kermani, Evelina Jecker Lambreva, Steven Millhauser, Markus Werner, Elisabeth Binder, Berni Mayer, Dina Sikirić, Margriet de Moor, Petra Ahne, Raoul Schrott, Reif Larsen, Hannah Dübgen, Quentin Mouron, Petro Lenz, Jonas Karlsson, Julia Trompeter, Guy Krneta, Diana Broeckhoven, Christine Fischer, Anna Mitgutsch, David Wagner, Ralph Schroeder, Patrick Tschan, Christian Kracht, Max Küng, Andreas Meier, Linus Reichlin, Christoph Ransmayr, Klaus Merz, Dominique Anne Schuetz, Esther Kinsky, Franz Dodel, Bodo Kirchhoff, Matthias Brandt, Zora del Buono, Bastian Astonk, Leon de Winter, NoViolet Bulawayo, Bettina Spoerri, Paula Fürstenberg, Jan Philipp Sendker, Matthias Zschokke, Ursula Fricker, Lorenz Langenegger, Daniela Danz, Alex Capus, David Mitchell, Philipp Blom, Reinhard Kaiser-Mühlecker, Christoph Keller, Rebecca C. Schnyder, Heinrich Kuhn, Florian Vetsch, Peter Weber, Molly Brodek, Delphine de Vigan, Beat Brechbühl, Hanna Sukare, Thommie Bayer, Meinrad Inglin, Kurt Guggenheim, Carlos Peter Reinelt, Klaus Modick, Pablo Bernasconi, Rebecca West, Julia Kissina, Vladimir Sorokin, Urs Mannhart, Loranzo Marone, Judith Hermann, Jens Steiner, Shumona Shina, Anita Siegfried, Barbara Köhler, Peter Stamm, Philipp Hagen, Erica Engeler, Roland Schimmelpfennig, Monika Maron, Charles Lewinsky, Hans-Ulrich Treichel, Judith Kuckart, Feridun Zaimoglu, Juli Zeh, Noëlle Châtelet, Daniel de Roulet, Meral Kureyshi, Thomas von Steinaecker, Marjleena Lembcke, Frédéric Pajak, Heinz Strunk, Tom Zürcher, Benedict Wells, Ruth Loosli, Rolf Lappert, Brigit Vanderbeke, Heinz Helle, Pierre Jarawan, Radek Knapp, Jakob Hein, Mireille Zindel, Michael Kumpfmüller, Andreas Neeser, Jean Mattern, Hans Platzgumer, Tomas González, Mario Vargas Llosa, Alessandro Baricco, Claudia Schreiber, Anna Galkina, Aline Bronsky, Anthony Doerr.

Über Wortgeschenke freue ich mich sehr!

seinem Wahn, dem reissenden Sog der Sehnsucht, der Lust sich entziehen zu lassen, weg von seinen Pflichten, dem Geschäft, dem Trott, den Gewohnheiten, den Resten seiner Familie. Plötzlich scheint sich seine Gegenwart zu klären, alles eine Folge unmissverständlicher Zeichen, eine Folge von Botschaften, deren Spur er um keinen Preis verlieren will. Während sie, die Verfolgte, die Erahnte, immer mehr Form annimmt, verliert er die seine, löst er sich langsam auf, wird zu seiner Umgebung, von der er sich ein Leben lang mit Bedacht abzugrenzen versuchte. So wie sich der Wissenschaftler auf seiner Reise ins Ungewisse darum bemüht, den Verstand nicht zu verlieren auf der Suche nach den bisher verborgenen Wundern.

seinem Wahn, dem reissenden Sog der Sehnsucht, der Lust sich entziehen zu lassen, weg von seinen Pflichten, dem Geschäft, dem Trott, den Gewohnheiten, den Resten seiner Familie. Plötzlich scheint sich seine Gegenwart zu klären, alles eine Folge unmissverständlicher Zeichen, eine Folge von Botschaften, deren Spur er um keinen Preis verlieren will. Während sie, die Verfolgte, die Erahnte, immer mehr Form annimmt, verliert er die seine, löst er sich langsam auf, wird zu seiner Umgebung, von der er sich ein Leben lang mit Bedacht abzugrenzen versuchte. So wie sich der Wissenschaftler auf seiner Reise ins Ungewisse darum bemüht, den Verstand nicht zu verlieren auf der Suche nach den bisher verborgenen Wundern.

Leben von Vertriebenen und einem Land, das zerrissen ist, in dem kaum jemand den immer brutaler werdenden Konflikt, den Krieg gegen ein willkürlich agierendes Regime kommen sah, über Menschen, die einst ein ganz normales Leben führten und sich mit einem Mal verloren sehen. Olga Grjasnowa recherchierte vor Ort, an unerträglichen Orten wie der türkischen Küstenstadt Izmir, in der das ganze Elend auf eine Reise weg aus dem Trauma hofft.

Leben von Vertriebenen und einem Land, das zerrissen ist, in dem kaum jemand den immer brutaler werdenden Konflikt, den Krieg gegen ein willkürlich agierendes Regime kommen sah, über Menschen, die einst ein ganz normales Leben führten und sich mit einem Mal verloren sehen. Olga Grjasnowa recherchierte vor Ort, an unerträglichen Orten wie der türkischen Küstenstadt Izmir, in der das ganze Elend auf eine Reise weg aus dem Trauma hofft.

Urs Faes, 1947 geboren, lebt und arbeitet in Zürich. Seine Werke wurden vielfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Schweizerischen Schillerpreis und dem Zolliker Kunstpreis. Sein Roman «Paarbildung» stand auf der Shortlist für den Schweizer Buchpreis.

Urs Faes, 1947 geboren, lebt und arbeitet in Zürich. Seine Werke wurden vielfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Schweizerischen Schillerpreis und dem Zolliker Kunstpreis. Sein Roman «Paarbildung» stand auf der Shortlist für den Schweizer Buchpreis.

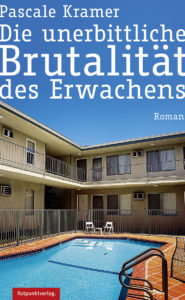

Alissa, eben Mutter geworden, eingezogen mit ihrem Mann in eine Wohnung mit Pool, findet den Tritt im neuen Leben nicht. Obwohl sie mit dem Mann verheiratet ist, der ihr Traummann gewesen war. Schachteln und Kisten bleiben unausgepackt, kein Tag ohne Kampf mit sich selbst und der Welt. Die Liebe zu ihrem Mann ist ihr entglitten – und auch das Mutterglück scheint abhanden gekommen zu sein. Und als ihr Mann nach der Rückkehr eines Freundes aus dem Irakkrieg, der ihn als Versehrten ausspuckt, den Stand verliert und sich ihre Mutter von ihrem Vater scheiden lässt, beginnt sich die Spirale von Dramatik und Tempo zu drehen. Die Katastrophe scheint unausweichlich.

Alissa, eben Mutter geworden, eingezogen mit ihrem Mann in eine Wohnung mit Pool, findet den Tritt im neuen Leben nicht. Obwohl sie mit dem Mann verheiratet ist, der ihr Traummann gewesen war. Schachteln und Kisten bleiben unausgepackt, kein Tag ohne Kampf mit sich selbst und der Welt. Die Liebe zu ihrem Mann ist ihr entglitten – und auch das Mutterglück scheint abhanden gekommen zu sein. Und als ihr Mann nach der Rückkehr eines Freundes aus dem Irakkrieg, der ihn als Versehrten ausspuckt, den Stand verliert und sich ihre Mutter von ihrem Vater scheiden lässt, beginnt sich die Spirale von Dramatik und Tempo zu drehen. Die Katastrophe scheint unausweichlich.

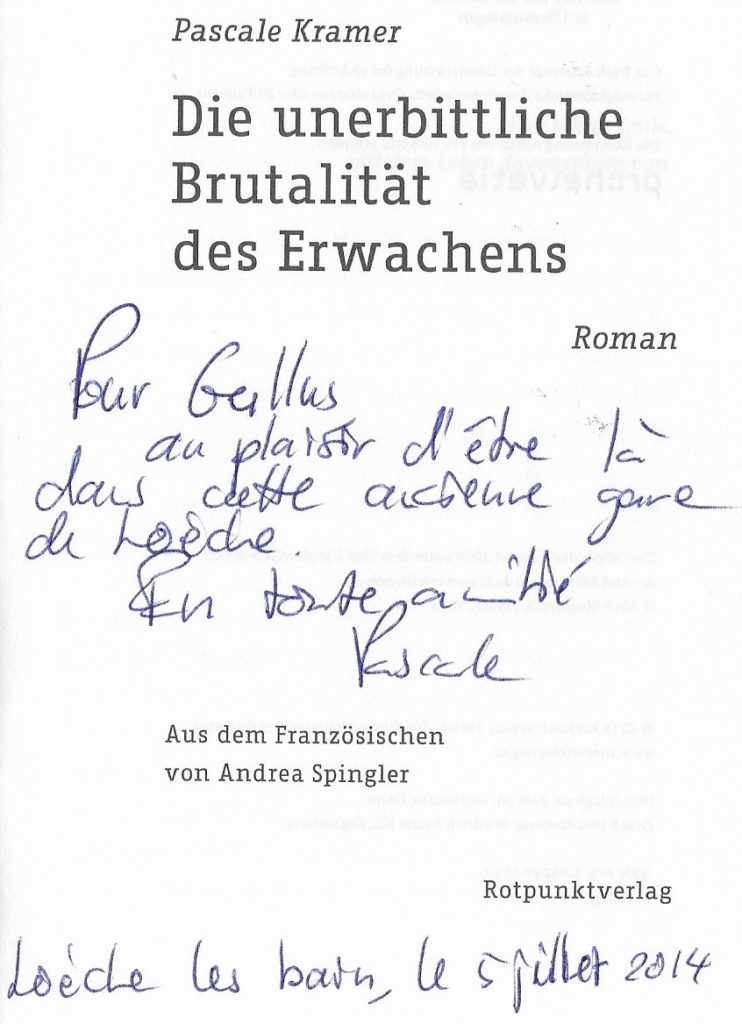

Pascale Kramer, 1961 in Genf geboren, hat zahlreiche Romane veröffentlicht, für die sie mehrfach ausgezeichnet wurde. Aufgewachsen in Lausanne, verbrachte sie einige Jahre in Zürich und ging 1987 nach Paris, wo sie auch heute lebt und arbeitet. Mit ihrem vierten Roman «Die Lebenden» (Prix Lipp Suisse), 2000 in Frankreich und 2003 erstmals auf Deutsch in der Übersetzung von Andrea Spingler erschienen, kam der literarische Durchbruch. Im Rotpunktverlag liegt außerdem «Die unerbittliche Brutalität des Erwachens» (2013) vor, für den ihr der Schillerpreis, der Prix Rambert und der Grand Prix du roman de la SGDL zuerkannt wurde. 2017 konnte Pascale Kramer mit dem Schweizer Grand Prix Literatur erstmals eine Auszeichnung für ihr Gesamtwerk entgegennehmen.

Pascale Kramer, 1961 in Genf geboren, hat zahlreiche Romane veröffentlicht, für die sie mehrfach ausgezeichnet wurde. Aufgewachsen in Lausanne, verbrachte sie einige Jahre in Zürich und ging 1987 nach Paris, wo sie auch heute lebt und arbeitet. Mit ihrem vierten Roman «Die Lebenden» (Prix Lipp Suisse), 2000 in Frankreich und 2003 erstmals auf Deutsch in der Übersetzung von Andrea Spingler erschienen, kam der literarische Durchbruch. Im Rotpunktverlag liegt außerdem «Die unerbittliche Brutalität des Erwachens» (2013) vor, für den ihr der Schillerpreis, der Prix Rambert und der Grand Prix du roman de la SGDL zuerkannt wurde. 2017 konnte Pascale Kramer mit dem Schweizer Grand Prix Literatur erstmals eine Auszeichnung für ihr Gesamtwerk entgegennehmen.

Aber Rainer stolpert. Ein erstes Mal mit seinem Roman, der seiner Frivolität wegen den moralischen Vorstellungen der aufstrebenden braunen Bewegung missfällt. Und sein zweiter Stolperer ist sein zweiter Roman, der in der Presse als „Wühlarbeit einer roten Ratte“ diffamiert wird. Rainer gerät unversehens zwischen die Fronten, muss fliehen, zuerst aus seiner Wohnung, später ganz aus Deutschland, mangels Alternativen ins sowjetische Moskau. Gudrun arbeitet nicht mehr als Gewerkschaftssekretärin, sondern an den Maschinen einer Schokoladenfabrik. Rainer mit seinen zwei linken Händen in der „Brigade Karl Marx“, die mit andern das Vorzeigeprojekt Metro in der sowjetischen Hauptstadt zu Ehren Stalins vorantreiben soll. Rainer überlebt die moskauer Jahre nur, weil er Wladimir Gejm kennenlernt, einen hochdekorierten Professor für Mathematik und Sprachwissenschaft an der Lomonosow-Universität. Ein Gelehrter, der mit seiner Wissenschaft der Mnemotik, der Lehre von Ursprung und Funktion der Erinnerung (Keine Erfindung des Autors!) Neuland betritt und darin Rainers Sohn Maykl und seinen eigenen Sohn Rem zu Probanden dieser neuen Technik macht. Zwei Familien wachsen zusammen. Für wenige Jahre bedeutet es das grosse Glück der beiden Kinder Maykl und Rem, die wie Brüder zueinander aufwachsen.

Aber Rainer stolpert. Ein erstes Mal mit seinem Roman, der seiner Frivolität wegen den moralischen Vorstellungen der aufstrebenden braunen Bewegung missfällt. Und sein zweiter Stolperer ist sein zweiter Roman, der in der Presse als „Wühlarbeit einer roten Ratte“ diffamiert wird. Rainer gerät unversehens zwischen die Fronten, muss fliehen, zuerst aus seiner Wohnung, später ganz aus Deutschland, mangels Alternativen ins sowjetische Moskau. Gudrun arbeitet nicht mehr als Gewerkschaftssekretärin, sondern an den Maschinen einer Schokoladenfabrik. Rainer mit seinen zwei linken Händen in der „Brigade Karl Marx“, die mit andern das Vorzeigeprojekt Metro in der sowjetischen Hauptstadt zu Ehren Stalins vorantreiben soll. Rainer überlebt die moskauer Jahre nur, weil er Wladimir Gejm kennenlernt, einen hochdekorierten Professor für Mathematik und Sprachwissenschaft an der Lomonosow-Universität. Ein Gelehrter, der mit seiner Wissenschaft der Mnemotik, der Lehre von Ursprung und Funktion der Erinnerung (Keine Erfindung des Autors!) Neuland betritt und darin Rainers Sohn Maykl und seinen eigenen Sohn Rem zu Probanden dieser neuen Technik macht. Zwei Familien wachsen zusammen. Für wenige Jahre bedeutet es das grosse Glück der beiden Kinder Maykl und Rem, die wie Brüder zueinander aufwachsen. Christoph Hein wurde am 8. April 1944 in Heinzendorf/Schlesien geboren. Nach Kriegsende zog die Familie nach Bad Düben bei Leipzig, wo Hein aufwuchs. Ab 1967 studierte er an der Universität Leipzig Philosophie und Logik und schloss sein Studium 1971 an der Humboldt Universität Berlin ab. Von 1974 bis 1979 arbeitete Hein als Hausautor an der Volksbühne Berlin. Der Durchbruch gelang ihm 1982/83 mit seiner Novelle „Der fremde Freund / Drachenblut“.

Christoph Hein wurde am 8. April 1944 in Heinzendorf/Schlesien geboren. Nach Kriegsende zog die Familie nach Bad Düben bei Leipzig, wo Hein aufwuchs. Ab 1967 studierte er an der Universität Leipzig Philosophie und Logik und schloss sein Studium 1971 an der Humboldt Universität Berlin ab. Von 1974 bis 1979 arbeitete Hein als Hausautor an der Volksbühne Berlin. Der Durchbruch gelang ihm 1982/83 mit seiner Novelle „Der fremde Freund / Drachenblut“.

den Typus einer Sprache, die sein musste, um Ihre Geschichte zu erzählen? Schon während des Schreibens war mir bewusst, dass der Kitsch-Vorwurf sicher kommen würde. Ein Grund, warum ich amerikanische Erzähler schätze, ist, dass sie keine Angst vor großen Gefühlen haben. Seltsamerweise wird einem Denis Johnson oder einem Richard Ford das in Besprechungen im deutschen Feuilleton nicht vorgeworfen. Sobald sich allerdings ein deutscher Autor einem Stoff emotionaler nähert, läuten sofort überall die Alarmglocken. Und dennoch, ich wollte diese Geschichte so erzählen – und ich werde es auch weiterhin tun. Auch die Sprache ist bewusst gewählt. Ein überbordender Stil würde schlicht und einfach nicht zu dem Erzähler passen.

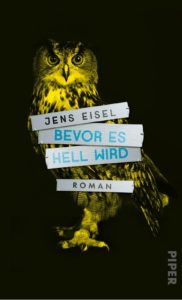

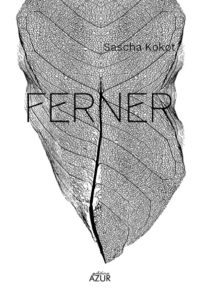

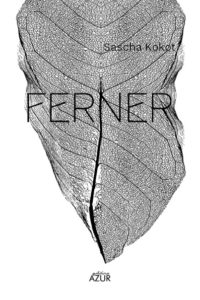

den Typus einer Sprache, die sein musste, um Ihre Geschichte zu erzählen? Schon während des Schreibens war mir bewusst, dass der Kitsch-Vorwurf sicher kommen würde. Ein Grund, warum ich amerikanische Erzähler schätze, ist, dass sie keine Angst vor großen Gefühlen haben. Seltsamerweise wird einem Denis Johnson oder einem Richard Ford das in Besprechungen im deutschen Feuilleton nicht vorgeworfen. Sobald sich allerdings ein deutscher Autor einem Stoff emotionaler nähert, läuten sofort überall die Alarmglocken. Und dennoch, ich wollte diese Geschichte so erzählen – und ich werde es auch weiterhin tun. Auch die Sprache ist bewusst gewählt. Ein überbordender Stil würde schlicht und einfach nicht zu dem Erzähler passen. Haben sie ein Buch von Leipzig mit nach Hause genommen? Ja, den neuen Gedichtband von Sascha Kokot. Er heißt FERNER, und ich kann ihn jedem ans Herz legen.

Haben sie ein Buch von Leipzig mit nach Hause genommen? Ja, den neuen Gedichtband von Sascha Kokot. Er heißt FERNER, und ich kann ihn jedem ans Herz legen. Jens Eisel, geboren 1980 in Neunkirchen/Saar, lebt in Hamburg. Nach einer Schlosserausbildung arbeitete er unter anderem als Lagerarbeiter, Hausmeister und Pfleger. Er studierte am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig und war 2013 Finalist beim Literaturpreis Prenzlauer Berg. Mit seiner Story «Glück» gewann er im selben Jahr den Open Mike.

Jens Eisel, geboren 1980 in Neunkirchen/Saar, lebt in Hamburg. Nach einer Schlosserausbildung arbeitete er unter anderem als Lagerarbeiter, Hausmeister und Pfleger. Er studierte am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig und war 2013 Finalist beim Literaturpreis Prenzlauer Berg. Mit seiner Story «Glück» gewann er im selben Jahr den Open Mike.

nicht, oder noch nicht. Macht nichts, denn Sascha Kokot verspricht mir mit seiner Sprache vieles. Es sind Bilder, die nicht abbilden, nicht einfach zeigen, obwohl ich im Blitzlicht des Lesens Konturen erkenne. Es bleibt stets Geheimnis, nicht zuletzt in den Überschriften zu den Gedichtgruppen: Drift, Transit, Graphen, Schären, Filament (Nachgesucht: Textilfaser).

nicht, oder noch nicht. Macht nichts, denn Sascha Kokot verspricht mir mit seiner Sprache vieles. Es sind Bilder, die nicht abbilden, nicht einfach zeigen, obwohl ich im Blitzlicht des Lesens Konturen erkenne. Es bleibt stets Geheimnis, nicht zuletzt in den Überschriften zu den Gedichtgruppen: Drift, Transit, Graphen, Schären, Filament (Nachgesucht: Textilfaser). Sascha Kokot, 1982 in der Altmark geboren und aufgewachsen, lebt als freier Autor und Fotograf in Leipzig. Nach einer Lehre als Informatiker in Hamburg und einem längeren Aufenthalt in Australien studierte er am Deutschen Literaturinstitut Leipzig. Er war Stipendiat der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen und der Albert Koechlin Stiftung. Für seine Arbeiten wurde er mehrfach ausgezeichnet, u. a. 2012 mit dem zweiten Feldkircher Lyrikpreis und 2014 mit dem Georg-Kaiser-Förderpreis.

Sascha Kokot, 1982 in der Altmark geboren und aufgewachsen, lebt als freier Autor und Fotograf in Leipzig. Nach einer Lehre als Informatiker in Hamburg und einem längeren Aufenthalt in Australien studierte er am Deutschen Literaturinstitut Leipzig. Er war Stipendiat der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen und der Albert Koechlin Stiftung. Für seine Arbeiten wurde er mehrfach ausgezeichnet, u. a. 2012 mit dem zweiten Feldkircher Lyrikpreis und 2014 mit dem Georg-Kaiser-Förderpreis.