Zum 39. Mal treffen sich Schreibende und Lesende an der Aare zu den Solothurner Literaturtagen. «Die Nabelschau» der aktuellen CH-Literatur. Wer nicht eingeladen ist, tut sich schwer. Und wer eingeladen ist, hofft, dass nun endlich geschieht, worauf man so lange schon wartet.

Die aktuellen Grossen sind da; Urs Faes mit seinem Fahrtenbuch einer Krankheit «Halt auf Verlangen», Lukas Bärfuss mit seinem Roman «Hagard», Jonas Lüscher mit dem Roman eines Verlierers «Kraft», die Westschweizerin Pascal Kramer, die man mit ihrem Preis feiert, Tim Krohn mit dem ersten Band seines Riesenprojekts «Menschliche Regungen» und andere mehr.

Die Perlen, deren Glanz man noch entdecken muss, sind andere. Vielleicht nicht einmal jene, die man nach Solothurn eingeladen hatte. Letztlich bleibt es eine Auswahl, die dort an der Aare liest, diskutiert und debattiert. Ich sprach schon mit Schriftstellerinnen und Schriftstellern, die sich verschmäht fühlen, missachtet, zu weit weg, die sich mockieren, auch gerne Erklärungen liefern, warum einmal mehr diese und jene Gegend untervertreten ist.

Doch es gibt nur eine Person, die wieder an den Literaturtagen fehlt – fast jedes Mal – der man mit Sicherheit zu wenig Beachtung schenkt, die es verdient hätte, dass man ihr hofieren würde. An zwei Ausgaben der Solothurner Literaturtage lud man sie ein. Dann war das Unternehmen wohl zu teuer, zu gefährlich, zu unkontrollierbar. Die Leserin und den Leser. Klar doch, die Besucher strömen zu Tausenden. An einem Sommersonnenwochenende wie diesem sowieso. Aber sie zahlen und bleiben draussen. Ein bisschen wie im Zoo. Als Besucher begegnet man den Schreibenden, staunt, wie klein, rund, alt und schüchtern sie sein können. Aber alle bleiben auf ihrer Seite. Die Lesenden da, die Schreibenden dort.

Zweimal fand die Festivalorganisation den Mut, Lesende und Schreibende auf der Bühne zusammenzubringen. Da sassen dann Lesezirkel und Leserunde mit Aurorin oder Autor hinter Mikrofonen und es knisterte. Ich erinnere mich gut an die Runde um die italienische Schriftstellerin Michela Murgia, die noch lange in der Gasse zusammen an einem Tisch sass und fortsetzte, was im Palais Besenval vor Publikum seinen Anfang nahm. Es war ein Happening, eine echte Begegnung mit purer Freude und Begeisterung.

Was ist die Literatur ohne jene, die die Bücher lesen? Ohne jene, die andern von ihrer Lektüre vorschwärmen und die Begeisterung so weitertragen? Ohne jene, die Literatur zu einem wichtigen Teil ihres Lebens machen, einen unverzichtbaren Teil, der aber meist in aller Stille zelebriert wird, nie auf der Bühne, nie auf Anerkennung wartend? Ohne jene, die zuhause ihre Bibliothek wie einen heiligen Ort betreten, denen Bücher zu freundschaftlichen Begleitern werden? Wenn Literatur nicht bloss ein Geschäft, Kommerz sein soll, wenn man Literatur als Begegnung verstehen will, als Stimme, Sound, Heimat und Zuhause, dann hätte wohl kaum eine Kunstrichtung wie sie so sehr die Chance und Möglichkeit «Produzent» und «Konsument» zusammenzubringen. Und Literaturtage wären so ein Ort, an dem es mehr als bloss Applaus und die nette Geste des Signierens gäbe.

Ich freue mich trotzdem und danke der Festivalorganisation für all die dargebotenen Leckerbissen!

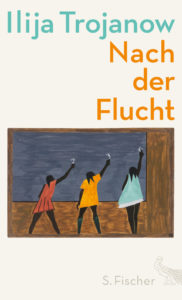

wir in einer Dauerhysterie leben, angestachelt von Politikern und Demagogen, die Ängste schüren. Ausgerechnet in Europa, einer Weltgegend, die sich wie keine andere in nie dagewesener Sicherheit und unanständigem Reichtum abschottet. Trojanow ist klar und unmissverständlich, versteckt sich nicht hinter Begriffen und geschliffenen Sätzen. Er sprudelt, ohne Gespenster an die Wand zu malen. In seinem Buch «Nach der Flucht» erzählt er aus der Perspektive eines ewig Flüchtenden. «Der Flüchtling ist meist ein Objekt. Ein Problem, das gelöst werden muss. Eine Zahl. Ein Kostenpunkt. Ein Punkt. Nie ein Komma. Weil er nicht mehr wegzudenken ist, muss er ein Ding bleiben. Es gibt ein Leben nach der Flucht. Doch die Flucht wirkt fort, ein Leben lang.»

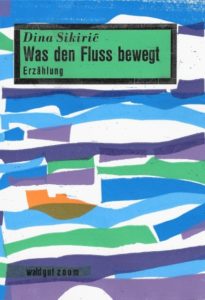

wir in einer Dauerhysterie leben, angestachelt von Politikern und Demagogen, die Ängste schüren. Ausgerechnet in Europa, einer Weltgegend, die sich wie keine andere in nie dagewesener Sicherheit und unanständigem Reichtum abschottet. Trojanow ist klar und unmissverständlich, versteckt sich nicht hinter Begriffen und geschliffenen Sätzen. Er sprudelt, ohne Gespenster an die Wand zu malen. In seinem Buch «Nach der Flucht» erzählt er aus der Perspektive eines ewig Flüchtenden. «Der Flüchtling ist meist ein Objekt. Ein Problem, das gelöst werden muss. Eine Zahl. Ein Kostenpunkt. Ein Punkt. Nie ein Komma. Weil er nicht mehr wegzudenken ist, muss er ein Ding bleiben. Es gibt ein Leben nach der Flucht. Doch die Flucht wirkt fort, ein Leben lang.» schmerzhaften Pendeln zwischen Heimat und Aufenthaltsland. Sie zeichnet Träume und Gefühle, die Welt eines Kindes, das es schafft, sich nicht zu verlieren. Die Geschichte eines Kindes, dem das Fremdsein mehrfach auferlegt wird und aus dem Kampf dagegen, der Sehensucht nach Nähe und Freundschaft einen Lebensmut entwickelt, den ich bis tief im Schreiben der Autorin spüre. Der Saal war so voll, dass man Besucher wegschicken musste.

schmerzhaften Pendeln zwischen Heimat und Aufenthaltsland. Sie zeichnet Träume und Gefühle, die Welt eines Kindes, das es schafft, sich nicht zu verlieren. Die Geschichte eines Kindes, dem das Fremdsein mehrfach auferlegt wird und aus dem Kampf dagegen, der Sehensucht nach Nähe und Freundschaft einen Lebensmut entwickelt, den ich bis tief im Schreiben der Autorin spüre. Der Saal war so voll, dass man Besucher wegschicken musste. Mein ganz persönlicher Favorit des ersten Tages ist Martina Clavadetscher mit ihrem ersten Roman «Knochenlieder», eben besprochen auf literaturblatt.ch. Martina Clavadetscher ist eine Entdeckung, ihr Roman ein sprachliches Kunstwerk, ihr Auftritt erfrischend.

Mein ganz persönlicher Favorit des ersten Tages ist Martina Clavadetscher mit ihrem ersten Roman «Knochenlieder», eben besprochen auf literaturblatt.ch. Martina Clavadetscher ist eine Entdeckung, ihr Roman ein sprachliches Kunstwerk, ihr Auftritt erfrischend.

Konrad Pauli, 1944 in Aarberg in der Schweiz geboren, arbeitete nach der Ausbildung zum Lehrer wiederholt in Zeitungsredaktionen. Der Autor lebt in Bern und veröffentlichte bislang neun Bücher. Zuletzt erschienen „Ein Heldenleben“, „Seit jeher unterwegs“, „Marcos Blicke in Seeland“ und „Weitergehen“.

Konrad Pauli, 1944 in Aarberg in der Schweiz geboren, arbeitete nach der Ausbildung zum Lehrer wiederholt in Zeitungsredaktionen. Der Autor lebt in Bern und veröffentlichte bislang neun Bücher. Zuletzt erschienen „Ein Heldenleben“, „Seit jeher unterwegs“, „Marcos Blicke in Seeland“ und „Weitergehen“.

Wolfgang Bortlik liebt seine Figuren. Und ein Krimi lässt den Autor in ganz spezieller Art auf die Protagonisten einwirken. Der Krimi ist voller Nebenschauplätze, die fast alle in Basel spielen. Voller Seitenhiebe Richtung Basler Aristrokratie und Grosschemie, wohl wissend dass es in Basel zwei heilige Kühe gibt; die Basler Fasnacht und den FC Basel. So ist Fussball ein Thema, die angeschlagene Gesundheit Fischers, das bourgoise Basel, Geld und Kultur, die Chemie, die sich in Basel einiges erlauben kann, weil es sich Stadt und Kanton mit der gewichtigen Industrie nicht verscherzen dürfen, Kultur- und Politfilz, Musik und die etablierte Literatur, geschlipstes Kader und wenig dezent parfümierte Sekretärinnen. Wolfgang Bortlik, der lange in einer Band Musik machte, singt auch während seiner Lesungen – und tut das so gut, dass er Zwischenapplaus verdient hätte. Was Wolfgang Bortliks Kriminalroman lesenswert macht, ist der bitterböse Witz, die Lust an der Sprache und die Tatsache, dass sich Wolfgang Bortlik nicht allzu ernst nimmt.

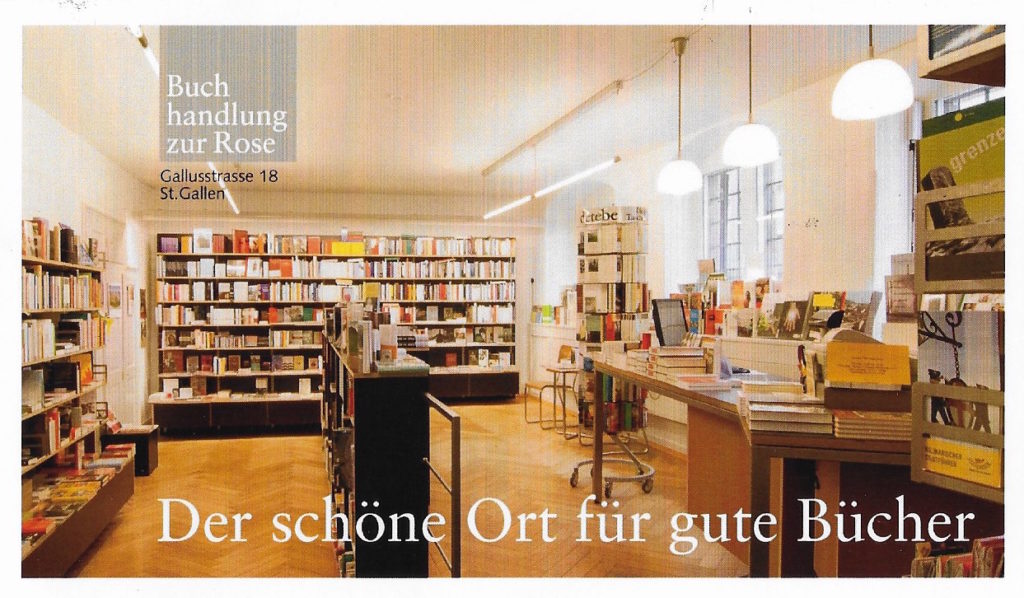

Wolfgang Bortlik liebt seine Figuren. Und ein Krimi lässt den Autor in ganz spezieller Art auf die Protagonisten einwirken. Der Krimi ist voller Nebenschauplätze, die fast alle in Basel spielen. Voller Seitenhiebe Richtung Basler Aristrokratie und Grosschemie, wohl wissend dass es in Basel zwei heilige Kühe gibt; die Basler Fasnacht und den FC Basel. So ist Fussball ein Thema, die angeschlagene Gesundheit Fischers, das bourgoise Basel, Geld und Kultur, die Chemie, die sich in Basel einiges erlauben kann, weil es sich Stadt und Kanton mit der gewichtigen Industrie nicht verscherzen dürfen, Kultur- und Politfilz, Musik und die etablierte Literatur, geschlipstes Kader und wenig dezent parfümierte Sekretärinnen. Wolfgang Bortlik, der lange in einer Band Musik machte, singt auch während seiner Lesungen – und tut das so gut, dass er Zwischenapplaus verdient hätte. Was Wolfgang Bortliks Kriminalroman lesenswert macht, ist der bitterböse Witz, die Lust an der Sprache und die Tatsache, dass sich Wolfgang Bortlik nicht allzu ernst nimmt. Der Abend mit Wolfgang Bortlik war die erste Lesung seit dem Führungswechsel in der Buchhandlung Buch am Platz. Seit über 30 Jahren steht die Buchhandlung in Winterthur, mitten in der Altstadt, für ein ausgewähltes Sortiment, grosses Engagement und eine persönliche Beratung. In den Statuten der Genossenschaftsbuchhandlung wurde 1983 festgehalten, dass Zweck des Ladens «die Verbreitung gesellschaftskritischer Literatur» ist. «Wir möchten Bücher in unseren Gestellen stehen haben, die Horizonte erweitern, zum Denken anregen und Vergnügen bereiten. Wir wählen sorgfältig aus und versuchen, soviel wie möglich selber zu lesen.»

Der Abend mit Wolfgang Bortlik war die erste Lesung seit dem Führungswechsel in der Buchhandlung Buch am Platz. Seit über 30 Jahren steht die Buchhandlung in Winterthur, mitten in der Altstadt, für ein ausgewähltes Sortiment, grosses Engagement und eine persönliche Beratung. In den Statuten der Genossenschaftsbuchhandlung wurde 1983 festgehalten, dass Zweck des Ladens «die Verbreitung gesellschaftskritischer Literatur» ist. «Wir möchten Bücher in unseren Gestellen stehen haben, die Horizonte erweitern, zum Denken anregen und Vergnügen bereiten. Wir wählen sorgfältig aus und versuchen, soviel wie möglich selber zu lesen.»

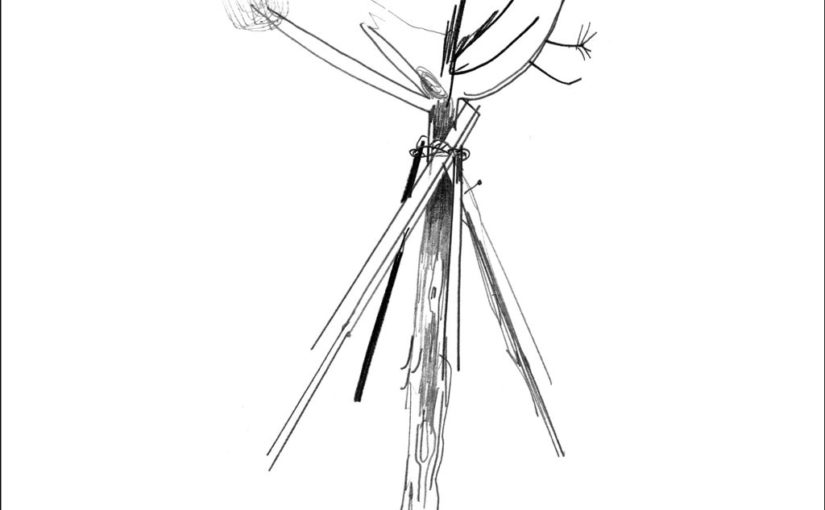

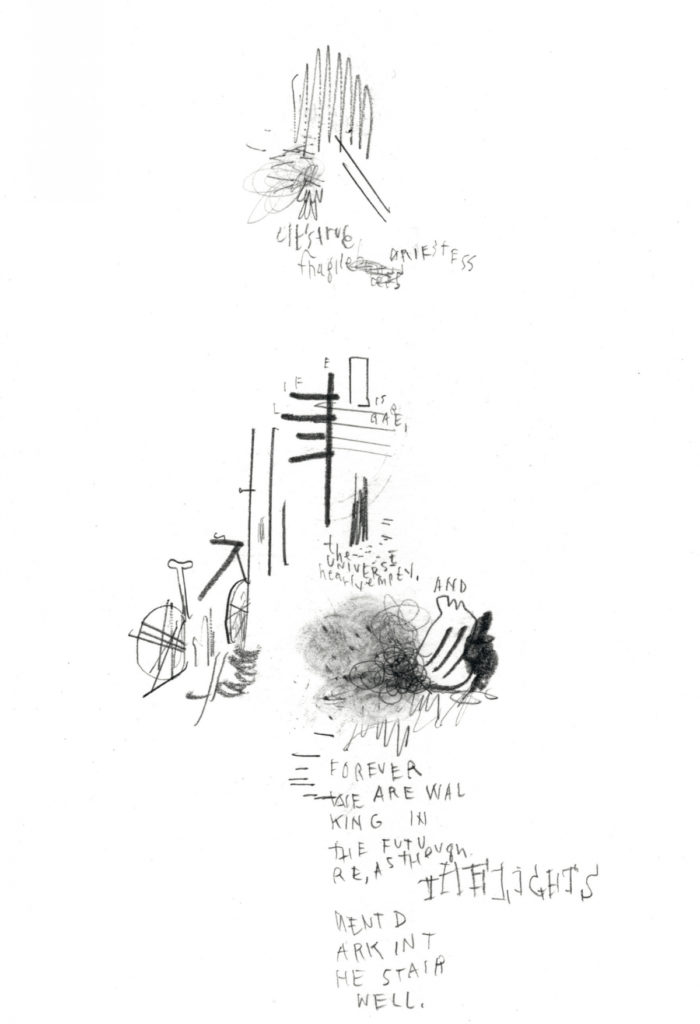

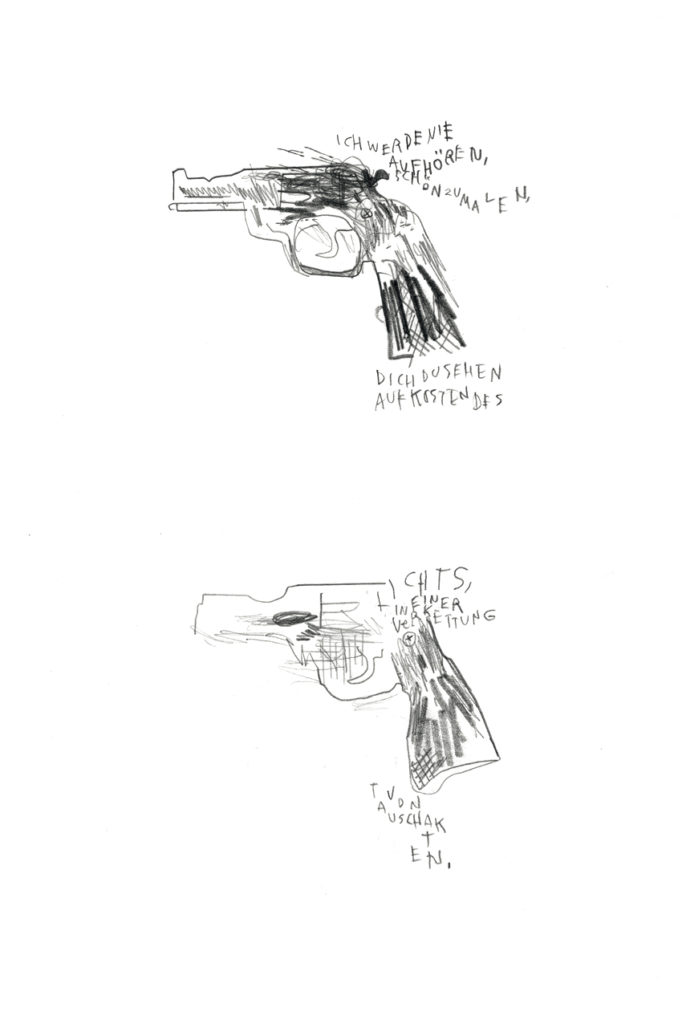

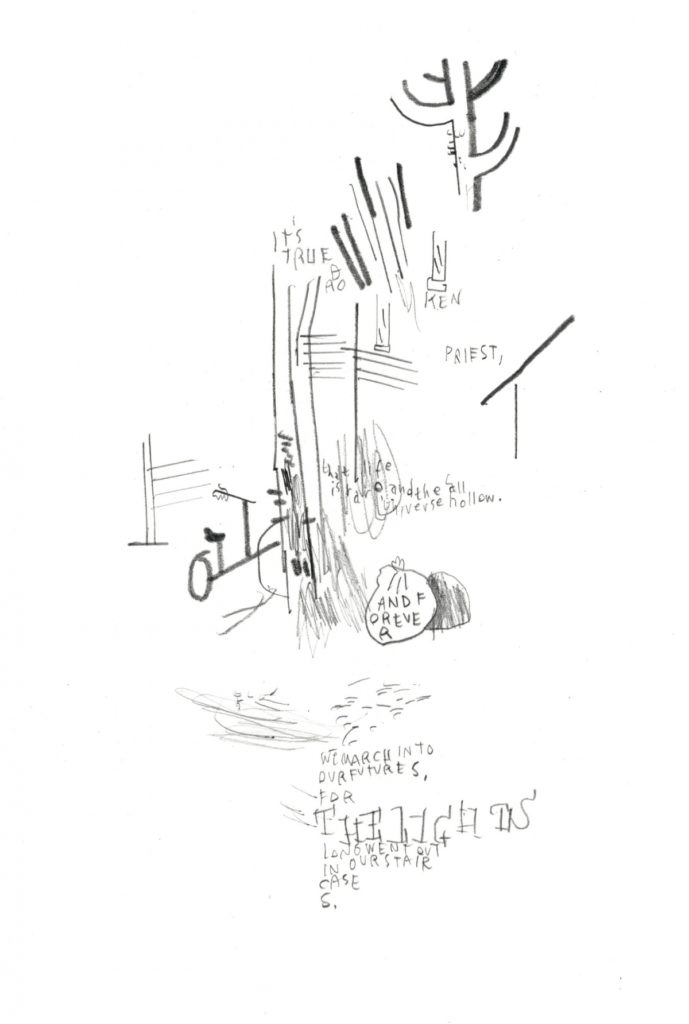

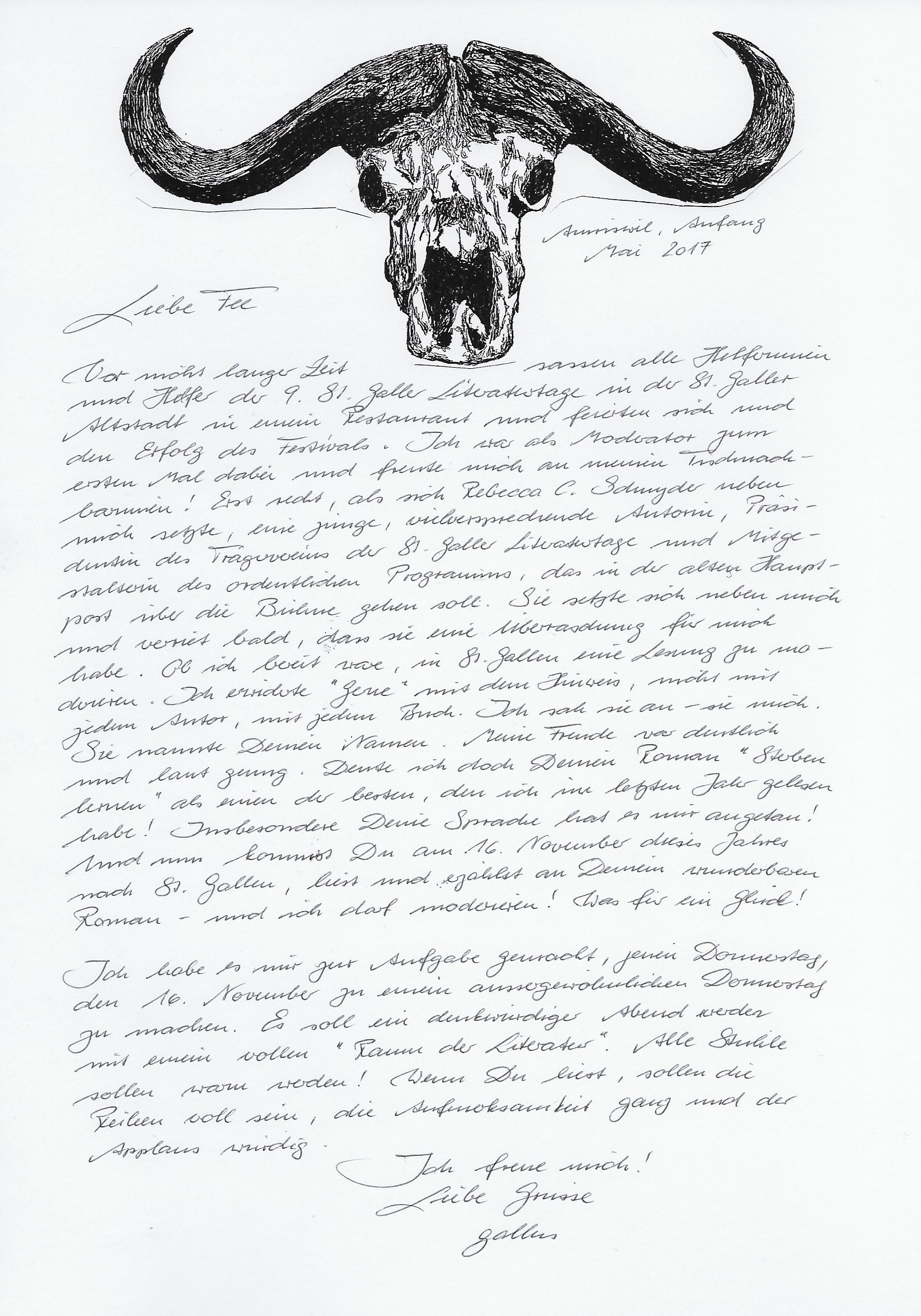

Entstanden sind spezielle Texte kombiniert mit eigenwilligen Zeichnungen. Worte und Sätze, die sich mit Strich und Figur zu einem Ganzen fügen. Texte, die sich nicht auf den ersten Blick entschlüsseln. Bilder, die erst durch den Text an Deutlichkeit gewinnen. Wort und Text, die untrennbar mit der Illustration zusammenhängen. Es sind filigrane Kompositionen, die zum Verweilen einladen, die einem zum Verweilen zwingen, die neugierig machen. Kompositionen, an denen ich hängen bleibe, im ersten Moment leicht und luftig, je länger, desto mehr an Schwere und Tiefe gewinnend.

Entstanden sind spezielle Texte kombiniert mit eigenwilligen Zeichnungen. Worte und Sätze, die sich mit Strich und Figur zu einem Ganzen fügen. Texte, die sich nicht auf den ersten Blick entschlüsseln. Bilder, die erst durch den Text an Deutlichkeit gewinnen. Wort und Text, die untrennbar mit der Illustration zusammenhängen. Es sind filigrane Kompositionen, die zum Verweilen einladen, die einem zum Verweilen zwingen, die neugierig machen. Kompositionen, an denen ich hängen bleibe, im ersten Moment leicht und luftig, je länger, desto mehr an Schwere und Tiefe gewinnend.

Lydia Daher, geboren 1980 in Berlin, aufgewachsen in Köln, lebt in Berlin. Sie ist Lyrikerin und Musikerin und arbeitet allein oder gemeinsam mit anderen nationalen und internationalen Künstlern auch im Bereich der bildenden Kunst und des Hörspiels (z.B. BR Hörspiel und Medienkunst). Zudem ist sie regelmässig Kuratorin für spartenübergreifende Kulturveranstaltungen.

Lydia Daher, geboren 1980 in Berlin, aufgewachsen in Köln, lebt in Berlin. Sie ist Lyrikerin und Musikerin und arbeitet allein oder gemeinsam mit anderen nationalen und internationalen Künstlern auch im Bereich der bildenden Kunst und des Hörspiels (z.B. BR Hörspiel und Medienkunst). Zudem ist sie regelmässig Kuratorin für spartenübergreifende Kulturveranstaltungen.

seinem Wahn, dem reissenden Sog der Sehnsucht, der Lust sich entziehen zu lassen, weg von seinen Pflichten, dem Geschäft, dem Trott, den Gewohnheiten, den Resten seiner Familie. Plötzlich scheint sich seine Gegenwart zu klären, alles eine Folge unmissverständlicher Zeichen, eine Folge von Botschaften, deren Spur er um keinen Preis verlieren will. Während sie, die Verfolgte, die Erahnte, immer mehr Form annimmt, verliert er die seine, löst er sich langsam auf, wird zu seiner Umgebung, von der er sich ein Leben lang mit Bedacht abzugrenzen versuchte. So wie sich der Wissenschaftler auf seiner Reise ins Ungewisse darum bemüht, den Verstand nicht zu verlieren auf der Suche nach den bisher verborgenen Wundern.

seinem Wahn, dem reissenden Sog der Sehnsucht, der Lust sich entziehen zu lassen, weg von seinen Pflichten, dem Geschäft, dem Trott, den Gewohnheiten, den Resten seiner Familie. Plötzlich scheint sich seine Gegenwart zu klären, alles eine Folge unmissverständlicher Zeichen, eine Folge von Botschaften, deren Spur er um keinen Preis verlieren will. Während sie, die Verfolgte, die Erahnte, immer mehr Form annimmt, verliert er die seine, löst er sich langsam auf, wird zu seiner Umgebung, von der er sich ein Leben lang mit Bedacht abzugrenzen versuchte. So wie sich der Wissenschaftler auf seiner Reise ins Ungewisse darum bemüht, den Verstand nicht zu verlieren auf der Suche nach den bisher verborgenen Wundern.

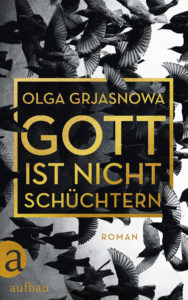

Leben von Vertriebenen und einem Land, das zerrissen ist, in dem kaum jemand den immer brutaler werdenden Konflikt, den Krieg gegen ein willkürlich agierendes Regime kommen sah, über Menschen, die einst ein ganz normales Leben führten und sich mit einem Mal verloren sehen. Olga Grjasnowa recherchierte vor Ort, an unerträglichen Orten wie der türkischen Küstenstadt Izmir, in der das ganze Elend auf eine Reise weg aus dem Trauma hofft.

Leben von Vertriebenen und einem Land, das zerrissen ist, in dem kaum jemand den immer brutaler werdenden Konflikt, den Krieg gegen ein willkürlich agierendes Regime kommen sah, über Menschen, die einst ein ganz normales Leben führten und sich mit einem Mal verloren sehen. Olga Grjasnowa recherchierte vor Ort, an unerträglichen Orten wie der türkischen Küstenstadt Izmir, in der das ganze Elend auf eine Reise weg aus dem Trauma hofft.