Nach drei Tagen literarischem Dauerfeuer bleibt die Frage, was geblieben ist, was bleiben wird, was überrascht hat und Lust auf mehr machte. Man spürte das Bemühen der Festivalleitung, frischen Wind und frisches Blut zuzulassen, die Bühnen aufzutun, sich selbst und den Besuchern zu beweisen, dass der Literaturbetrieb kein in sich geschlossener Club ist.

Auch wenn Terézia Mora, die Preisträgerin des diesjährigen Solothurner Literaturpreises und «herausragende Autorin des 21. Jahrhunderts» bei einem Gespräch meinte, Literaturtage wie diese seien schon eine schweizer Spezialität. Nur schon wegen seiner Grösse und der schieren Masse an Schreibenden sei in Deutschland eine vergleichbare Veranstaltung unmöglich. So sind die Solothurner Literaturtage alles; ein «Familientreffen», bei dem man höflich beiseite rückt, wenn sich Peter Bichsel an den langen Tisch vor dem Restaurant Kreuz setzt, grosse Bühne, wenn Autoren wie Terézia Mora, Alex Capus oder Franzobel lesen oder Bühne für fast alle, die sich trauen, auch wenn dann kaum jemand zuhört.

Auch wenn Terézia Mora, die Preisträgerin des diesjährigen Solothurner Literaturpreises und «herausragende Autorin des 21. Jahrhunderts» bei einem Gespräch meinte, Literaturtage wie diese seien schon eine schweizer Spezialität. Nur schon wegen seiner Grösse und der schieren Masse an Schreibenden sei in Deutschland eine vergleichbare Veranstaltung unmöglich. So sind die Solothurner Literaturtage alles; ein «Familientreffen», bei dem man höflich beiseite rückt, wenn sich Peter Bichsel an den langen Tisch vor dem Restaurant Kreuz setzt, grosse Bühne, wenn Autoren wie Terézia Mora, Alex Capus oder Franzobel lesen oder Bühne für fast alle, die sich trauen, auch wenn dann kaum jemand zuhört.

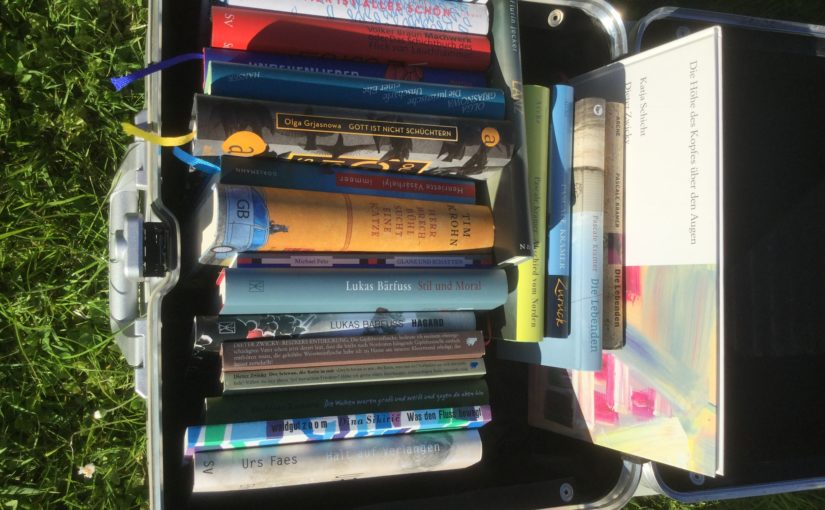

In meinem Koffer, den ich voller wieder mit nach Hause trug, sind drei Überraschungen, drei Bücher, die ich noch nicht gelesen habe, die mich aber nach Lesungen und Gesprächen nicht nur neugierig machen, von denen ich jetzt schon weiss, dass sie mich überzeugen werden.

«Seit ich fort bin» von Henriette Vásárhelyi Mirjam packt ihre Koffer. Sie reist zur Hochzeit ihres Bruders, zurück in ihre Heimatstadt. Mit im Gepäck fahren viele Erinnerungen, Erinnerungen an Verlorenes, Erinnerungen, die Mirjam nicht loslassen. Erinnerungen an eine Freundin, die sie verlor, Erinnerungen an eine Heimat, ein Land, das es so nicht mehr gibt. «Der Schmerz ist nicht der,

«Seit ich fort bin» von Henriette Vásárhelyi Mirjam packt ihre Koffer. Sie reist zur Hochzeit ihres Bruders, zurück in ihre Heimatstadt. Mit im Gepäck fahren viele Erinnerungen, Erinnerungen an Verlorenes, Erinnerungen, die Mirjam nicht loslassen. Erinnerungen an eine Freundin, die sie verlor, Erinnerungen an eine Heimat, ein Land, das es so nicht mehr gibt. «Der Schmerz ist nicht der,  dass es gute und schlechte Erinnerungen gibt, sondern dass man sie nicht wirklich teilen kann.» Ein Roman über eine Freundschaft, die Spuren in Tagebüchern zurückliess, über zwei Menschen, die sich im Sumpf der Erinnerungen verloren, obwohl sie sich zu retten versuchten. Ungeheuer stark in ihrer Sprache! Mehr als der Beweis dafür, dass der Platz auf der Shortlist des Schweizer Buchpreises mit ihrem Debütroman «immeer» kein Zufall war. Beide Romane sind im Dörlemann Verlag Zürich erschienen, dem «Verlag des Jahres 2017»

dass es gute und schlechte Erinnerungen gibt, sondern dass man sie nicht wirklich teilen kann.» Ein Roman über eine Freundschaft, die Spuren in Tagebüchern zurückliess, über zwei Menschen, die sich im Sumpf der Erinnerungen verloren, obwohl sie sich zu retten versuchten. Ungeheuer stark in ihrer Sprache! Mehr als der Beweis dafür, dass der Platz auf der Shortlist des Schweizer Buchpreises mit ihrem Debütroman «immeer» kein Zufall war. Beide Romane sind im Dörlemann Verlag Zürich erschienen, dem «Verlag des Jahres 2017»

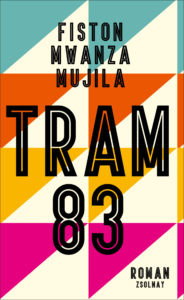

«Tram 83» von Fiston Mwanza Mujila Der Autor ist 1981 in Kongo geboren und lebt seit 2009 in Graz, wo er afrikanische Literatur an der Universität unterrichtet. Fiston Mwanza Mujila nennt seinen ersten Roman «ein Buch über die Liebe und die Einsamkeit». Eine heruntergekommene afrikanische Grossstadt, in der jeder nur das eine Ziel hat; möglichst schnell viel Geld machen,

«Tram 83» von Fiston Mwanza Mujila Der Autor ist 1981 in Kongo geboren und lebt seit 2009 in Graz, wo er afrikanische Literatur an der Universität unterrichtet. Fiston Mwanza Mujila nennt seinen ersten Roman «ein Buch über die Liebe und die Einsamkeit». Eine heruntergekommene afrikanische Grossstadt, in der jeder nur das eine Ziel hat; möglichst schnell viel Geld machen,  egal wie. «Tram 83» ist der einzige Nachtclub in der Stadt, die Bühne seiner Geschichte. Ein Schmelztiegel, eine Hölle, ein Pulverfass, ein Nabelloch, wo sich zwischen Verlierern und Gewinnern, Profiteuren und Prostituierten, Ex-Kindersoldaten und Studenten zwei ungleiche Freunde wiedertreffen; Lucien, der Schriftsteller und Requiem, der Gauner. Auf der Bühne des Solothurner Stadttheaters spielte, sprach, schrie, lachte und sang der Autor seinen Text. So ganz anders als die teils steifen Wasserglaslesungen, die sich zur Pflichtübung reduzierten. Fiston Mwanza Mujila lebte seinen Text, machte sich zum Instrument, stülpte sein Inneres nach Aussen, an diesem Nachmittag nur duch ein Saxophon besänftigt.

egal wie. «Tram 83» ist der einzige Nachtclub in der Stadt, die Bühne seiner Geschichte. Ein Schmelztiegel, eine Hölle, ein Pulverfass, ein Nabelloch, wo sich zwischen Verlierern und Gewinnern, Profiteuren und Prostituierten, Ex-Kindersoldaten und Studenten zwei ungleiche Freunde wiedertreffen; Lucien, der Schriftsteller und Requiem, der Gauner. Auf der Bühne des Solothurner Stadttheaters spielte, sprach, schrie, lachte und sang der Autor seinen Text. So ganz anders als die teils steifen Wasserglaslesungen, die sich zur Pflichtübung reduzierten. Fiston Mwanza Mujila lebte seinen Text, machte sich zum Instrument, stülpte sein Inneres nach Aussen, an diesem Nachmittag nur duch ein Saxophon besänftigt.

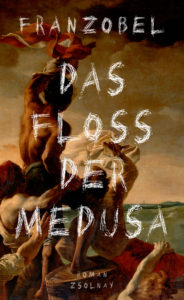

«Das Floss der Medusa» von Franzobel 8. Juli 1816: Vor der afrikanischen Westküste werden 15 von ursprünglich 147 Menschen, die nach einer Schiffskatastrophe auf einem 20 Meter langen Floss überlebten in ein rettendes Schiff geborgen. Nach zwei grauenhafte Wochen, langes, unsägliches Leiden und Sterben. Franzobel selbst ist eine Landratte, nicht nur weil Österreich an kein Meer mehr grenzt, aber fasziniert vom Schrecken und Ekel, von Extremsituationen, wenn Grenzen gezogen werden, Gruppen sich gegenseitig bedrohen und über sich herfallen, wenn hinter Fassaden der Moral, die Situation zu kippen beginnt. Fast unglaublich ist die Tatsache, dass der Stoff auf den Schriftsteller Franzobel zu warten schien und verstörend, weil nichts am Schrecken der Geschichte erfunden werden muss, denn alles ist durch zwei Überlebende der Schiffskatastrophe historisch verbürgt. Gewartet hat der Stoff, weil der Schrecken und die Brutalität der Geschehnisse nur durch die Überzeichnung ins Groteske zu ertragen sind. Etwas, das Franzobel als Fähigkeit auf den Leib geschnitten ist.

«Das Floss der Medusa» von Franzobel 8. Juli 1816: Vor der afrikanischen Westküste werden 15 von ursprünglich 147 Menschen, die nach einer Schiffskatastrophe auf einem 20 Meter langen Floss überlebten in ein rettendes Schiff geborgen. Nach zwei grauenhafte Wochen, langes, unsägliches Leiden und Sterben. Franzobel selbst ist eine Landratte, nicht nur weil Österreich an kein Meer mehr grenzt, aber fasziniert vom Schrecken und Ekel, von Extremsituationen, wenn Grenzen gezogen werden, Gruppen sich gegenseitig bedrohen und über sich herfallen, wenn hinter Fassaden der Moral, die Situation zu kippen beginnt. Fast unglaublich ist die Tatsache, dass der Stoff auf den Schriftsteller Franzobel zu warten schien und verstörend, weil nichts am Schrecken der Geschichte erfunden werden muss, denn alles ist durch zwei Überlebende der Schiffskatastrophe historisch verbürgt. Gewartet hat der Stoff, weil der Schrecken und die Brutalität der Geschehnisse nur durch die Überzeichnung ins Groteske zu ertragen sind. Etwas, das Franzobel als Fähigkeit auf den Leib geschnitten ist.

Der Skandal ist nicht, dass die Überlebenden aus purer Verzweiflung auf dem Floss das Fleisch der Leichen assen, sondern, dass schon nach 50 Stunden genau jene Moral unterging, die die europäischen Siedler nach Afrika bringen sollten. Wer überlebt ein solches Drama? Welcher Typ Mensch? Ist es der Charakter oder schlicht die Aufgabe eines Menschen, so wie auf dem zurückgebliebenen Wrack des Schiffes, auf dem drei Matrosen überlebten, zwei dem Wahnsinn verfielen und der dritte bei Sinnen blieb, weil er die Verrückten an den Masten band und es sich zur Aufgabe machte, sie nicht sterben zu lassen.

Der Skandal ist nicht, dass die Überlebenden aus purer Verzweiflung auf dem Floss das Fleisch der Leichen assen, sondern, dass schon nach 50 Stunden genau jene Moral unterging, die die europäischen Siedler nach Afrika bringen sollten. Wer überlebt ein solches Drama? Welcher Typ Mensch? Ist es der Charakter oder schlicht die Aufgabe eines Menschen, so wie auf dem zurückgebliebenen Wrack des Schiffes, auf dem drei Matrosen überlebten, zwei dem Wahnsinn verfielen und der dritte bei Sinnen blieb, weil er die Verrückten an den Masten band und es sich zur Aufgabe machte, sie nicht sterben zu lassen.

Franzobel fabuliert lustvoll, virtuos und üppig, sich an den Szenen erlabend, stets mit dem Blick des Betrachters aus dem 21. Jahrhundert. Franzobel suhlt sich in Gerüchen, dem Gestank auf dem Schiff, den Leiden der Passagiere. Zugedröhnt von Wohlleiblichkeit wühlt Franzobel in der menschlichen Hinfälligkeit. Ekel, Schreck und Katastrophe sind nur durch Humor zu ertragen. «Humor ist die einzige wahre Religion der Ungläubigen.»

Man kann Franzobels «Das Floss der Medusa» als Abenteuer- oder Katastrophenroman lesen. Genauso gut aber auch als Allegorie auf unsere Zeit. Ein pralles Buch, vielleicht Franzobels Opus magnum.

Titelfoto: „Dokumente“ ©️ Philipp Frei

wir in einer Dauerhysterie leben, angestachelt von Politikern und Demagogen, die Ängste schüren. Ausgerechnet in Europa, einer Weltgegend, die sich wie keine andere in nie dagewesener Sicherheit und unanständigem Reichtum abschottet. Trojanow ist klar und unmissverständlich, versteckt sich nicht hinter Begriffen und geschliffenen Sätzen. Er sprudelt, ohne Gespenster an die Wand zu malen. In seinem Buch «Nach der Flucht» erzählt er aus der Perspektive eines ewig Flüchtenden. «Der Flüchtling ist meist ein Objekt. Ein Problem, das gelöst werden muss. Eine Zahl. Ein Kostenpunkt. Ein Punkt. Nie ein Komma. Weil er nicht mehr wegzudenken ist, muss er ein Ding bleiben. Es gibt ein Leben nach der Flucht. Doch die Flucht wirkt fort, ein Leben lang.»

wir in einer Dauerhysterie leben, angestachelt von Politikern und Demagogen, die Ängste schüren. Ausgerechnet in Europa, einer Weltgegend, die sich wie keine andere in nie dagewesener Sicherheit und unanständigem Reichtum abschottet. Trojanow ist klar und unmissverständlich, versteckt sich nicht hinter Begriffen und geschliffenen Sätzen. Er sprudelt, ohne Gespenster an die Wand zu malen. In seinem Buch «Nach der Flucht» erzählt er aus der Perspektive eines ewig Flüchtenden. «Der Flüchtling ist meist ein Objekt. Ein Problem, das gelöst werden muss. Eine Zahl. Ein Kostenpunkt. Ein Punkt. Nie ein Komma. Weil er nicht mehr wegzudenken ist, muss er ein Ding bleiben. Es gibt ein Leben nach der Flucht. Doch die Flucht wirkt fort, ein Leben lang.» schmerzhaften Pendeln zwischen Heimat und Aufenthaltsland. Sie zeichnet Träume und Gefühle, die Welt eines Kindes, das es schafft, sich nicht zu verlieren. Die Geschichte eines Kindes, dem das Fremdsein mehrfach auferlegt wird und aus dem Kampf dagegen, der Sehensucht nach Nähe und Freundschaft einen Lebensmut entwickelt, den ich bis tief im Schreiben der Autorin spüre. Der Saal war so voll, dass man Besucher wegschicken musste.

schmerzhaften Pendeln zwischen Heimat und Aufenthaltsland. Sie zeichnet Träume und Gefühle, die Welt eines Kindes, das es schafft, sich nicht zu verlieren. Die Geschichte eines Kindes, dem das Fremdsein mehrfach auferlegt wird und aus dem Kampf dagegen, der Sehensucht nach Nähe und Freundschaft einen Lebensmut entwickelt, den ich bis tief im Schreiben der Autorin spüre. Der Saal war so voll, dass man Besucher wegschicken musste. Mein ganz persönlicher Favorit des ersten Tages ist Martina Clavadetscher mit ihrem ersten Roman «Knochenlieder», eben besprochen auf literaturblatt.ch. Martina Clavadetscher ist eine Entdeckung, ihr Roman ein sprachliches Kunstwerk, ihr Auftritt erfrischend.

Mein ganz persönlicher Favorit des ersten Tages ist Martina Clavadetscher mit ihrem ersten Roman «Knochenlieder», eben besprochen auf literaturblatt.ch. Martina Clavadetscher ist eine Entdeckung, ihr Roman ein sprachliches Kunstwerk, ihr Auftritt erfrischend.

Leben von Vertriebenen und einem Land, das zerrissen ist, in dem kaum jemand den immer brutaler werdenden Konflikt, den Krieg gegen ein willkürlich agierendes Regime kommen sah, über Menschen, die einst ein ganz normales Leben führten und sich mit einem Mal verloren sehen. Olga Grjasnowa recherchierte vor Ort, an unerträglichen Orten wie der türkischen Küstenstadt Izmir, in der das ganze Elend auf eine Reise weg aus dem Trauma hofft.

Leben von Vertriebenen und einem Land, das zerrissen ist, in dem kaum jemand den immer brutaler werdenden Konflikt, den Krieg gegen ein willkürlich agierendes Regime kommen sah, über Menschen, die einst ein ganz normales Leben führten und sich mit einem Mal verloren sehen. Olga Grjasnowa recherchierte vor Ort, an unerträglichen Orten wie der türkischen Küstenstadt Izmir, in der das ganze Elend auf eine Reise weg aus dem Trauma hofft.

Urs Faes, 1947 geboren, lebt und arbeitet in Zürich. Seine Werke wurden vielfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Schweizerischen Schillerpreis und dem Zolliker Kunstpreis. Sein Roman «Paarbildung» stand auf der Shortlist für den Schweizer Buchpreis.

Urs Faes, 1947 geboren, lebt und arbeitet in Zürich. Seine Werke wurden vielfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Schweizerischen Schillerpreis und dem Zolliker Kunstpreis. Sein Roman «Paarbildung» stand auf der Shortlist für den Schweizer Buchpreis.

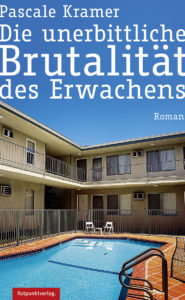

Alissa, eben Mutter geworden, eingezogen mit ihrem Mann in eine Wohnung mit Pool, findet den Tritt im neuen Leben nicht. Obwohl sie mit dem Mann verheiratet ist, der ihr Traummann gewesen war. Schachteln und Kisten bleiben unausgepackt, kein Tag ohne Kampf mit sich selbst und der Welt. Die Liebe zu ihrem Mann ist ihr entglitten – und auch das Mutterglück scheint abhanden gekommen zu sein. Und als ihr Mann nach der Rückkehr eines Freundes aus dem Irakkrieg, der ihn als Versehrten ausspuckt, den Stand verliert und sich ihre Mutter von ihrem Vater scheiden lässt, beginnt sich die Spirale von Dramatik und Tempo zu drehen. Die Katastrophe scheint unausweichlich.

Alissa, eben Mutter geworden, eingezogen mit ihrem Mann in eine Wohnung mit Pool, findet den Tritt im neuen Leben nicht. Obwohl sie mit dem Mann verheiratet ist, der ihr Traummann gewesen war. Schachteln und Kisten bleiben unausgepackt, kein Tag ohne Kampf mit sich selbst und der Welt. Die Liebe zu ihrem Mann ist ihr entglitten – und auch das Mutterglück scheint abhanden gekommen zu sein. Und als ihr Mann nach der Rückkehr eines Freundes aus dem Irakkrieg, der ihn als Versehrten ausspuckt, den Stand verliert und sich ihre Mutter von ihrem Vater scheiden lässt, beginnt sich die Spirale von Dramatik und Tempo zu drehen. Die Katastrophe scheint unausweichlich.

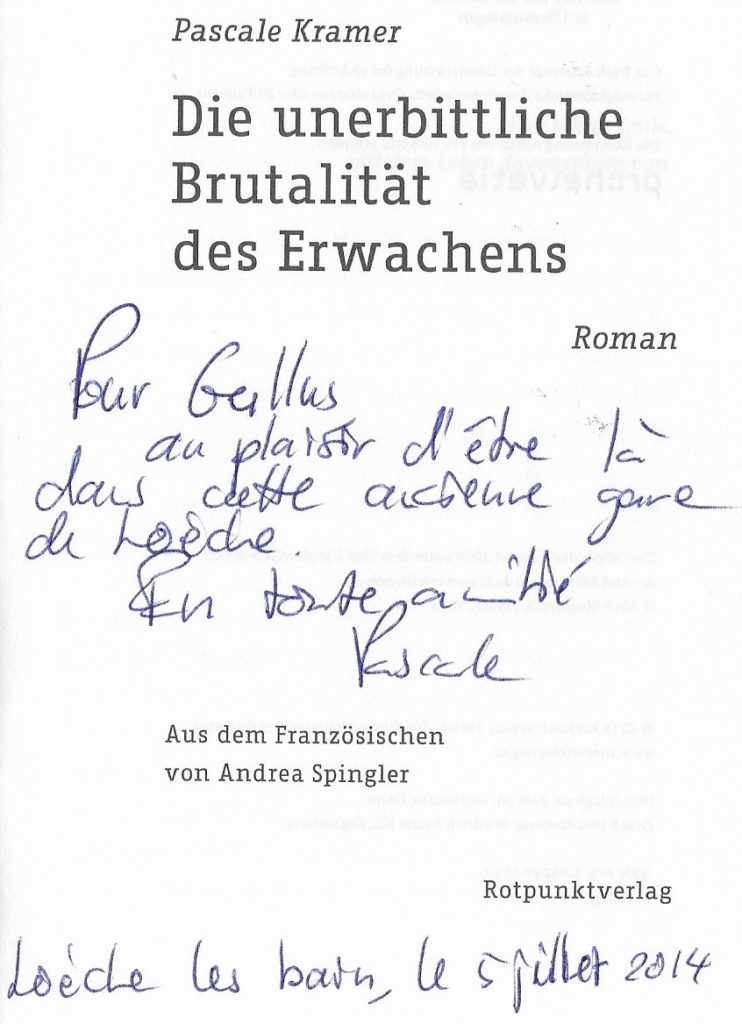

Pascale Kramer, 1961 in Genf geboren, hat zahlreiche Romane veröffentlicht, für die sie mehrfach ausgezeichnet wurde. Aufgewachsen in Lausanne, verbrachte sie einige Jahre in Zürich und ging 1987 nach Paris, wo sie auch heute lebt und arbeitet. Mit ihrem vierten Roman «Die Lebenden» (Prix Lipp Suisse), 2000 in Frankreich und 2003 erstmals auf Deutsch in der Übersetzung von Andrea Spingler erschienen, kam der literarische Durchbruch. Im Rotpunktverlag liegt außerdem «Die unerbittliche Brutalität des Erwachens» (2013) vor, für den ihr der Schillerpreis, der Prix Rambert und der Grand Prix du roman de la SGDL zuerkannt wurde. 2017 konnte Pascale Kramer mit dem Schweizer Grand Prix Literatur erstmals eine Auszeichnung für ihr Gesamtwerk entgegennehmen.

Pascale Kramer, 1961 in Genf geboren, hat zahlreiche Romane veröffentlicht, für die sie mehrfach ausgezeichnet wurde. Aufgewachsen in Lausanne, verbrachte sie einige Jahre in Zürich und ging 1987 nach Paris, wo sie auch heute lebt und arbeitet. Mit ihrem vierten Roman «Die Lebenden» (Prix Lipp Suisse), 2000 in Frankreich und 2003 erstmals auf Deutsch in der Übersetzung von Andrea Spingler erschienen, kam der literarische Durchbruch. Im Rotpunktverlag liegt außerdem «Die unerbittliche Brutalität des Erwachens» (2013) vor, für den ihr der Schillerpreis, der Prix Rambert und der Grand Prix du roman de la SGDL zuerkannt wurde. 2017 konnte Pascale Kramer mit dem Schweizer Grand Prix Literatur erstmals eine Auszeichnung für ihr Gesamtwerk entgegennehmen.