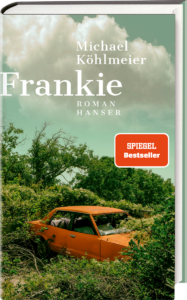

Wie fragil die Welt eines Vierzehnjährigen ist, wie leicht sie kippen kann und wie sehr Bindungen in dieser Zeit lebensentscheidend sind, davon erzählt Michael Köhlmeier in seinem Buch, das vielfach überrascht.

Frank lebt mit seiner Mutter ein gut eingerichetes Leben in Wien. Seine Mutter ist Schneiderin an der Wiener Volksoper, seit Frank grösser ist, auch einmal abends zur Arbeit weg, manchmal auch noch länger, weil sie das Danach mit der Truppe so mag und weil sie nicht fürchten muss, Frank würde darunter leiden. Sie sind gut eingespielt. Jeden Mittwoch kocht Frank. Nicht weil er muss, sondern weil er das Kochen mag. Und weil Mutter ihn dafür lobt. Sie loben sich gegenseitig. Keine der problematischen Beziehungen. Mehr Probleme hat Frank in der Schule.

Aber ein tatsächliches Problem taucht ganz am Ende der langen Ferien auf. Man informiert Frank und seine Mutter, dass Franks Grossvater nach 18 Jahren aus dem Gefängnis entlassen wird. Und bis für diesen ein eigenes Zuhause gefunden werden kann, quartiert man ihn bei seiner Tochter, seinem Enkel ein. Frank weiss von seinem Grossvater. Als er noch klein war, hatte man ihn noch zu Besuchen im Gefängnis mitgenommen. Aber der Grossvater war immer im Gefängnis, bis zu dem Tag, als er sich in der Küche bei ihm und seiner Mutter einnistet und wieder nur sitzt, wartet, raucht und Nachrichten aus seinem kleinen Radio hört.

Eine kleine Welt bricht aus den Fugen. Da hilft auch das „Frankie“ nicht, mit dem der plötzlich anwesende Grossvater den Schlüssel zu seinem Enkel sucht. So sehr der Grossvater zuvor nur eine stille Ahnung war, wird er mit einem Mal zu einem tatsächlich anwesenden Geist, der alles durchsetzt. Frank ist gleichermassen fasziniert wie verunsichert. Verunsichert darum, weil sich dieser Mann in seinem Leben festkrallt, die Mutter verängstigt und ihre Leben auf den Kopf stellt. Fasziniert, weil da einer so ganz anders zu ticken scheint, als der Rest der Welt.

Das Erstaunliche an dem Roman ist, dass er sich nicht um die Gründe schert, warum der alte Mann, der nicht Opa genannt werden will, von dem Frank erst jetzt seinen Vornamen erfährt, insgesamt mehr als ein Viertel Jahrhundert in Gefängnissen sass, was die Gründe waren für seine letzten 18 Jahre Haft. Michael Köhlmeier interessiert sich für das, was zwischen dem Alten und dem Jungen passiert. Man sucht sich seine Eltern und Grosseltern nicht aus. Familien sind Schicksalsgemeinschaften, denen man in Wahrheit nicht entfliehen kann. Es sind zwei Gestirne, die umeinander kreisen.

Michael Köhlmeier erzählt aus der Perspektive des Vierzehnjährigen, von einem, der glaubt, das Leben doch schon recht gut im Griff zu haben, auch wenn sich sein kleines Glück in Tat und Wahrheit bloss in der kleinen Wohnung zusammen mit seiner Mutter abspielt. Da taucht einer auf, der sich nicht um Regeln kümmert, einer, der nichts mehr zu verlieren hat, aber vielleicht jemanden, der ein Stück von ihm weiterträgt. So wie Frank ganz am Anfang seiner Selbstständigkeit steht, so ahne ich als Leser, dass dieser alte Mann an seinem Ende steht, keine Lust mehr verspürt, sich durch irgendetwas oder irgendjemanden einsperren, eingrenzen, fesseln zu lassen.

Michael Köhlmeier konstruiert eine Geschichte, in der ich mit angehaltenem Atem zusehen muss, wie Frank im Strudel der Geschehnisse aus seiner empfänglichen Jugend in einen Sturm hineingerissen wird, in dem er sich selbst zu verlieren droht. „Frankie“ ist ein Roman, der viel mehr Fragen hinterlässt, als erzählte Antworten gibt. Das ist als Leser oder Leserin auszuhalten und führt vor, dass dieser Roman trotz seines jugendlichen Sounds alles andere als ein Jugendroman ist. Überhaupt gelingt es Michael Köhlmeier erstaunlich gut, den Ton eines etwas altklugen Jungen zu treffen, der sich in der Schwerelosigkeit der Adoleszenz zu orientieren versucht.

Fesselnd und vielfach überraschend!

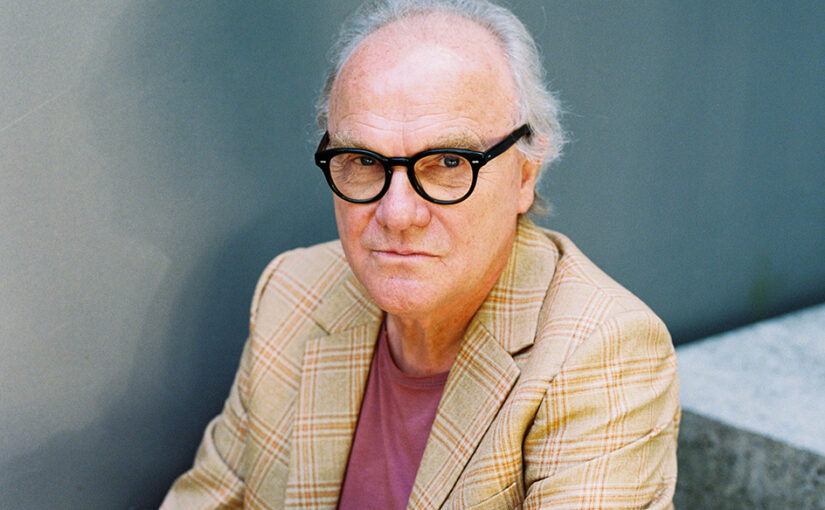

Michael Köhlmeier, in Hard am Bodensee geboren, lebt in Hohenems/Vorarlberg und Wien. Er hat Romane, Gedichte und Kinderbücher veröffentlicht. Er wurde vielfach ausgezeichnet, u.a. 2017 mit dem Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung sowie dem Marie Luise Kaschnitz-Preis für sein Gesamtwerk und 2019 mit dem Ferdinand-Berger-Preis. Seit 1981 ist Michael Köhlmeier verheiratet mit der Schriftstellerin Monika Helfer.

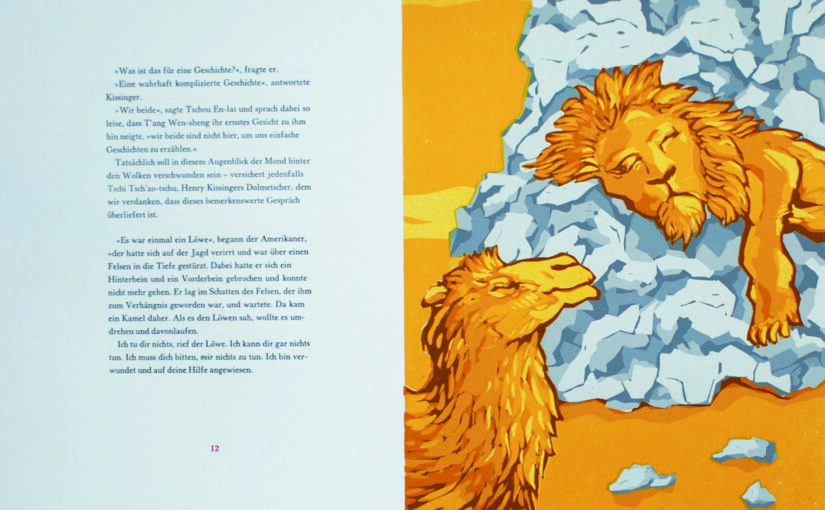

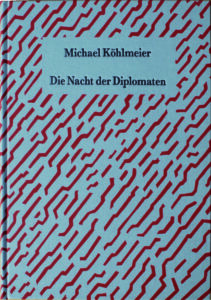

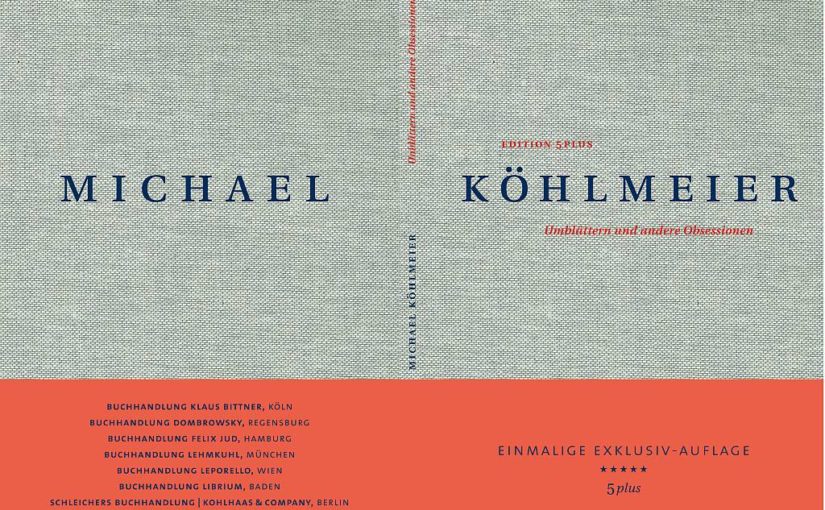

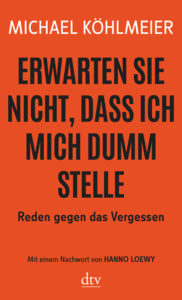

Weitere Rezensionen zu Michael Köhlmeiers Bücher auf literaturblatt.ch: «Die Nacht der Diplomaten», «Umblättern und andere Obsessionen», «Erwarten Sie nicht, dass ich mich dumm stelle»

Beitragsbild © Peter-Andreas Hassiepen

Und dann noch:

Und dann noch:

Nach Jahren, in denen sich für Svato Zapletal fast ausschliesslich klassische DichterInnen anerboten, sind es in der Gegenwart immer häufiger Namen, die auch aus zeitgenössischer Literatur den Text bieten: Doris Dörrie, Hans Magnus Enzensberger, Cees Nooteboom.

Nach Jahren, in denen sich für Svato Zapletal fast ausschliesslich klassische DichterInnen anerboten, sind es in der Gegenwart immer häufiger Namen, die auch aus zeitgenössischer Literatur den Text bieten: Doris Dörrie, Hans Magnus Enzensberger, Cees Nooteboom.

Die Buchhandlung Librium ist kein Gemischtwarenhandel, nicht einmal in der Auswahl seiner Bücher. Es gibt Buchhandlungen oder solche, die sich so nennen, in denen mein Auge kaum einen Ankerpunkt findet, kaum etwas lockt, nichts meine Neugier weckt. Im Gegenteil; an solchen Orten fühle ich mich fremd, beinahe ausgeschlossen, denn Bücher sind nicht gleich Bücher, so wie nicht jede Tomate das verspricht, was das Rot behauptet.

Die Buchhandlung Librium ist kein Gemischtwarenhandel, nicht einmal in der Auswahl seiner Bücher. Es gibt Buchhandlungen oder solche, die sich so nennen, in denen mein Auge kaum einen Ankerpunkt findet, kaum etwas lockt, nichts meine Neugier weckt. Im Gegenteil; an solchen Orten fühle ich mich fremd, beinahe ausgeschlossen, denn Bücher sind nicht gleich Bücher, so wie nicht jede Tomate das verspricht, was das Rot behauptet. Librium schloss sich 2013 der Kooperation «5plus» an, einer Ideengemeinschaft, die sich 2009 unter fünf namhaften Buchhandlungen im deutschsprachigen Raum formierte: der Buchhandlungen Felix Jud (Hamburg), Lehmkuhl (München), zum Wetzstein (Freiburg), Leporello (Wien) und Klaus Bittner (Köln), die im Sommer 2009 entstanden ist. 2012 kam Schleichers (Berlin) dazu und 2013 die Buchhandlungen Librium in Baden und Dombrowsky in Regensburg. «5plus» gibt zweimal jährlich ein Buchmagazin heraus. Darüber hinaus engagiert sich «5plus» aber auch verlegerisch.

Librium schloss sich 2013 der Kooperation «5plus» an, einer Ideengemeinschaft, die sich 2009 unter fünf namhaften Buchhandlungen im deutschsprachigen Raum formierte: der Buchhandlungen Felix Jud (Hamburg), Lehmkuhl (München), zum Wetzstein (Freiburg), Leporello (Wien) und Klaus Bittner (Köln), die im Sommer 2009 entstanden ist. 2012 kam Schleichers (Berlin) dazu und 2013 die Buchhandlungen Librium in Baden und Dombrowsky in Regensburg. «5plus» gibt zweimal jährlich ein Buchmagazin heraus. Darüber hinaus engagiert sich «5plus» aber auch verlegerisch. Uns wie! Im Oktober 2010 erschien eine Erzählung von Louis Begley: «Cowboys und Indianer» in einer einmaligen Auflage von 2.200 nummerierten und signierten Exemplaren, gestaltet von der Agentur Groothius, Lohfert & Consorten. Das Buch ist inzwischen vergriffen. Inzwischen sind acht weitere Bücher erschienen, ebenfalls zum ersten Mal auf Deutsch publizierte Erzählungen von Irène Némirovsky, William Boyd, Henry James, Gaito Gasdanow, Michael Köhlmeier, Jane Gardam, Cees Nooteboom und Julian Barnes.

Uns wie! Im Oktober 2010 erschien eine Erzählung von Louis Begley: «Cowboys und Indianer» in einer einmaligen Auflage von 2.200 nummerierten und signierten Exemplaren, gestaltet von der Agentur Groothius, Lohfert & Consorten. Das Buch ist inzwischen vergriffen. Inzwischen sind acht weitere Bücher erschienen, ebenfalls zum ersten Mal auf Deutsch publizierte Erzählungen von Irène Némirovsky, William Boyd, Henry James, Gaito Gasdanow, Michael Köhlmeier, Jane Gardam, Cees Nooteboom und Julian Barnes.

Ich lernte Michael Köhlmeier an einer Lesung zusammen mit seiner Frau Monika Helfer kennen, als sie aus ihrem gemeinsamen Buch «Der Mensch ist verschieden» lasen und erzählten. Das Schriftstellerpaar ist Sinnbild für Respekt und Menschenliebe. Ihre beiden Stimmen sind fein ziseliert, klar und bestimmt, spüren auf, was man unter Wahrhaftigkeit versteht. Sie tun, wie sie schreiben. Sie schrieben, wie sie leben.

Ich lernte Michael Köhlmeier an einer Lesung zusammen mit seiner Frau Monika Helfer kennen, als sie aus ihrem gemeinsamen Buch «Der Mensch ist verschieden» lasen und erzählten. Das Schriftstellerpaar ist Sinnbild für Respekt und Menschenliebe. Ihre beiden Stimmen sind fein ziseliert, klar und bestimmt, spüren auf, was man unter Wahrhaftigkeit versteht. Sie tun, wie sie schreiben. Sie schrieben, wie sie leben.