Ayelet Gundar-Goshen kümmert sich als Traumapsychologin um geschundene Seelen. Als Schriftstellerin erzählt sie von dem, was sich hinter den menschlichen Fassaden abspielt, wenn der Mensch sich dem nicht stellt, was nach traumatischen Erlebnissen Seele in Schmerz verwandelt. Und als israelische Schriftstellerin und Therapeutin sticht sie mitten in die eiternde Beule einer in sich geschlossenen Gesellschaft.

Schon erstaunlich, dass Ayelet Gundar-Goshen so ehrlich und ungeschönt ein Stück „Krankengeschichte“ ihres Landes erzählt, ohne dass man ihr deshalb bedrohlich nahe kommt. Was in Israel momentan geschieht ist zwar nicht die Kulisse des Romans, aber sehr wohl Teil der Geschichte. Die Unfähigkeit der israelischen Politik alles stets in hier und dort einzuteilen, die eigene Gesellschaft von der arabischen Welt abzukoppeln, sich im kollektiven Trauma aus jahrhundertelanger Verfolgung, Massenvernichtung und Emigration während der Nazizeit und globalem antisemitischen Aufflammen auf Abwehr, Einigelung in „präventive“ Gewalt einzuschiessen, lässt viele Israelit*innen und Juden zu Eingeschlossenen werden. Ein kollektiver Mix aus Angst, Misstrauen und Vorurteilen lähmt viele, am meisten jene, die in der Politik Macht nicht als Verantwortung sehen, auch für den Schwächeren, sondern in der Demonstration von Potenz.

Was Ayelet Gundar-Goshen in ihrem beklemmenden Roman erzählt, liest sich wie eine Analyse der geschundenen Seele Israels. Nur mit dem Unterschied, dass sich diese Seele nicht auf die Couche legen will, um in der Reflexion darüber, was sich in den Verwachsungen des Seelenlebens verheddert hat, verträgliche Lösungen zu finden.

Ein junges Paar, Naomi und Juval, leben mit ihrem kleinen Uri in einem mehrstöckigen Haus mitten in Tel Aviv. Während sich Naomi in ihrem Zuhause und auf Spaziergängen zum Spielplatz mit aller Liebe und Fürsorge um ihren kleinen Jungen kümmert, der noch immer von ihr gestillt wird, aber schon laufen kann, ordert Juval einen arabischen Handwerker, um in seiner Abwesenheit die Balkonbalustrade auszubessern. Eine Eingangszene im Buch, die symtomatisch zeigt, wie tief das Misstrauen vieler Israelis gegenüber Arabern sitzt. Man ist zwar auf ihre Arbeit angewiesen, aber mit ihnen alleine in einem Raum zu sein, wird zur Pein. Während der Handwerker kurz die Toilette benutzt und Naomi sich bereits eine Generalreinigung der Toilette vornimmt, macht sich der kleine Uri am Handwerkszeug zu schaffen und lässt einen Hammer über die Balkonbrüstung fallen. Der Hammer wird zum Auslöser einer Kette von Katastrophen. Der Hammer tötet einen jungen Mann auf der Strasse. Naomi schweigt über das, was auf sie zurückfallen könnte. Der arabische Handwerker wird verhaftet und eines terroristischen Verbrechens bezichtigt. Und weil Noemi drei Tage lang schweigt, sich trotz schlechtem Gewissen nicht durchringen kann, der Polizei die Wahrheit zu sagen, bringt sie für die Familie des unschuldig Verhafteten einen Stein ins Rollen, der alles mitzureissen droht.

Obwohl der Verhaftete dann doch freikommt und man Naomi in einem aufwändigen und kostspieligen Prozess von jeder Verantwortung freispricht, nimmt Juval eine lukrative Stelle in der nigerianischen Hauptstadt Lagos an. Die Flucht soll ein Neubeginn werden. Aber während sich Juval mehr und mehr in einer alten Liebesbeziehung verstrickt und Naomi sich nur in der abgeschotteten und bewachten Siedlung unter ihresgleichen bewegen kann, wird mehr und mehr deutlich, dass sich beide erst dann in ihrem Leben als Familie finden können, wenn sie sich dem stellen, was sie von innen und aussen bedroht, wenn sie den eigenen Ängsten entgegentreten, wenn sie bereit sind, nicht nur sich selbst und dem Partner gegenüber ehrlich zu sein, sondern der Realität um sie herum. Aber statt sich aufzutun, drohen sich die beiden mehr und mehr zu verlieren.

Ayelet Gundar-Goshens Roman fesselt ungemein, auch wenn die Spannung nicht im Kampf der Protagonist*innen mit sich selbst liegt, sondern wie es die Familie schafft aus den Verstrickungen von Lügen, Verdrängung und Ignoranz einen Ausweg zu finden, zurück zum Familienglück. Schon der Titel „Ungebetene Gäste“ lässt sich vieldeutig lesen! Für mich war die Handlung zu vielfädig. Ich hätte mir von der Psychologin Ayelet Gundar-Goshen mehr Nähe zu den Leidenden gewünscht, nicht zuletzt zu jenen, die in der Kette der Katastrophen die tatsächlichen Opfer sind. Nichts desto trotz ein spannendes, aufschlussreiches Lesevergnügen.

Ayelet Gundar-Goshen, geboren 1982, studierte Psychologie in Tel Aviv, später Film und Drehbuch in Jerusalem. Für ihre Kurzgeschichten, Drehbücher und Kurzfilme wurde sie bereits vielfach ausgezeichnet. Ihrem ersten Roman «Eine Nacht, Markowitz» (2013) wurde der renommierte Sapir-Preis für das beste Debüt Israels zugesprochen, 2015 folgte der Bestseller «Löwen wecken», für den, genauso wie für «Lügnerin» (2017), eine Filmadaption in Planung ist. Zuletzt erschien bei Kein & Aber «Wo der Wolf lauert» (2021). Ayelet Gundar-Goshen lebt in Tel Aviv.

Ruth Achlama, geboren 1945 in Quedlinburg, studierte Rechtswissenschaft in Heidelberg und Bibliothekswissenschaft in Jerusalem. Heute ist sie hauptberuflich als freie Übersetzerin tätig und lebt in Tel Aviv.

Beitragsbild © Katharina Luetscher

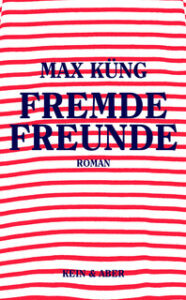

Max Küng, geboren 1969 in Maisprach bei Basel, ist seit 1999 Reporter und Kolumnist beim Magazin des Tages-Anzeigers. Neben diversen Musikkompositionen und Veröffentlichungen erschienen zuletzt seine Kolumnensammlung «Die Rettung der Dinge» und sein Roman «Wenn du dein Haus verlässt, beginnt das Unglück». Max Küng lebt in Zürich.

Max Küng, geboren 1969 in Maisprach bei Basel, ist seit 1999 Reporter und Kolumnist beim Magazin des Tages-Anzeigers. Neben diversen Musikkompositionen und Veröffentlichungen erschienen zuletzt seine Kolumnensammlung «Die Rettung der Dinge» und sein Roman «Wenn du dein Haus verlässt, beginnt das Unglück». Max Küng lebt in Zürich.