„Spatzen am Brunnen“ ist nicht das erste Alterswerk des Schriftstellers Hansjörg Schneiders, das zurückschaut, hineinschaut und dabei weit mehr als in der klein gewordenen Welt eines alten Mannes bleibt, stets ehrlich und äusserst sympathisch. Hansjörg Schneider interpretiert nicht. Er ist und bleibt ein feiner Erzähler – und feiert heute seinen 85. Geburtstag!

Seit einem halben Jahrhundert veröffentlicht Hansjörg Schneider Romane, Theaterstücke, Hörspiele. Seit der Verfilmung seiner Hunkeler-Krimis mit dem 2015 verstorbenen, unverwechselbaren Hunkeler-Darsteller Mathias Gnädinger, kennen ihn auch jene LeserInnen, denen das breite Werk des Schriftstellers bisher verschlossen blieb. Für Theaterbegeisterte unvergessen bleibt Hansjörg Schneiders Stück „Sennentuntschi“, das 1981 als Theaterübertragung im Schweizer Fernsehen ausgestrahlt wurde und zu einem Skandalstück wurde. Ebenso unvergessen bleibt der Film „Der Erfinder“ mit dem Schauspieler Bruno Ganz in der Hauptrolle, ein Spielfilm, der auf dem gleichnamigen Theaterstück Hansjörg Schneiders basiert. In den Jahren nach „Sennentuntschi“ und „Der Erfinder“ galt Hansjörg Schneider nach Friedrich Dürrenmatt und Max Frisch zu den meistgespielten Dramatikern der Schweiz.

2020 erschien der zehnte und bislang letzte Hunkeler-Krimi unter dem Titel „Hunkeler in der Wildnis“. Nicht dass es danach ruhig um den Schriftsteller geworden wäre, Hansjörg Schneider veröffentlicht munter weiter, aber ganz offensichtlich hat das literarische Bewusstsein eines Landes bloss ein Kurzzeitgedächnis und man vergisst schnell, wer einst im Land die Literaturszene aufmischte und mit seinem breiten Œuvre durchaus das Zeug hätte, dass man wenigstens einen Platz in seinem Geburtsort oder seinem Wohnort nach dem Schriftsteller benennen könnte.

In Coronazeiten begann Hansjörg Schneider ein Tagebuch zu führen. Nicht aus einer Not und schon gar nicht als Auseinandersetzung mit der Pandemie. Vielleicht weil ein Mann von über 80 Jahren unvermittelt spürt, dass jeder Tag zu einem Geschenk wird, der mitansehen und miterleben muss, wie einstige Freundschaften durch Krankheit, Sterben und Tod ein Ende finden. Ganz bestimmt, weil das Schreiben für Hansjörg Schneider längst zu einer Lebensnotwendigkeit geworden ist, weil Schreiben seine Form der Auseinandersetzung mit seiner Welt, seinen Erinnerungen, seinen Träumen und Befürchtungen geworden ist.

„Sprache als ordnende, rettende Kraft.“

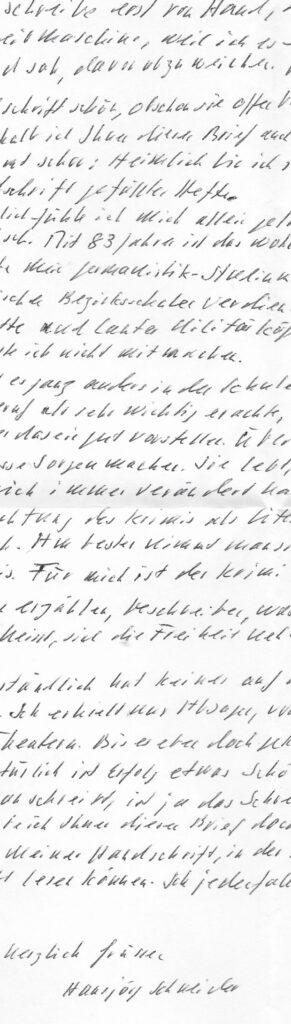

Hansjörg Schneiders Tage sind still, verlaufen langsam. Seine täglichen Spaziergänge gehören zu seinem Schreiben. Gehen, Sitzen, Kaffee trinken, Beobachten, und sei es auch nur das gesellige Treiben der Spatzen am Brunnen – das braucht der Autor, um später am Küchentisch seinen Stift in die Hand zu nehmen und wie seit Jahrzehnten stets Heft um Heft damit zu füllen. Schreiben bestimmt seinen Tag. Schreiben ist seine Art des Sehens, des Erinnerns, seine Auseinandersetzung mit einer Welt, die nicht nur ihm immer fremder und unzugänglicher wird. „Spatzen am Brunnen“ ist ein Füllhorn an Kleinstgeschichten, Anekdoten, kleinen Denkmälern für Persönlichkeiten aus Literatur, Film und Theater, Menschen, die aus dem kollektiven Bewusstsein zu verschwinden drohen, eine Welt, die mit dem Autor ins Vergessen rutscht.

„Es gibt für mich nur die erhellende Klarheit der Sprache. Sprache wirft Licht in die Welt, auf das Leben, auf das Sterben.“

Ich liebe Hansjörg Schneiders unaufgeregten Blick auf das, was passiert, selbst auf die Auswirkungen der Pandemie, die ihn in seinem Leben nur rudimentär betreffen. Um den Autor ist es ruhig geworden, auch wenn sich die Gedanken im Autor sebst manchmal zu Stürmen auftürmen, nicht zuletzt dann, wenn er sich unverstanden fühlt, sei es als Autor, als Zeitgenosse oder als Rädchen im (Kultur-) Getriebe. Trotz allem spricht keine Bitterkeit, kein Weltschmerz. Hansjörg Schneiders Fenster zur Welt wird wohl kleiner, die Tiefenschärfe aber nimmt zu. Und mich selbst ermuntert sein Buch, sein Tagebuch, meinen eigenen Blick zu weiten, weg von meinem Nabel, meinen Befindlichkeiten, dem Unveränderbaren.

Hansjörg Schneider, geboren 1938 in Aarau, arbeitete als Lehrer und als Journalist. Mit seinen Theaterstücken, darunter «Sennentuntschi» und «Der liebe Augustin», war er einer der meistaufgeführten deutschsprachigen Dramatiker, seine «Hunkeler»-Krimis führen regelmässig die Schweizer Bestsellerliste an. 2005 wurde er mit dem Friedrich-Glauser-Preis ausgezeichnet. Er lebt als freier Schriftsteller in Basel.

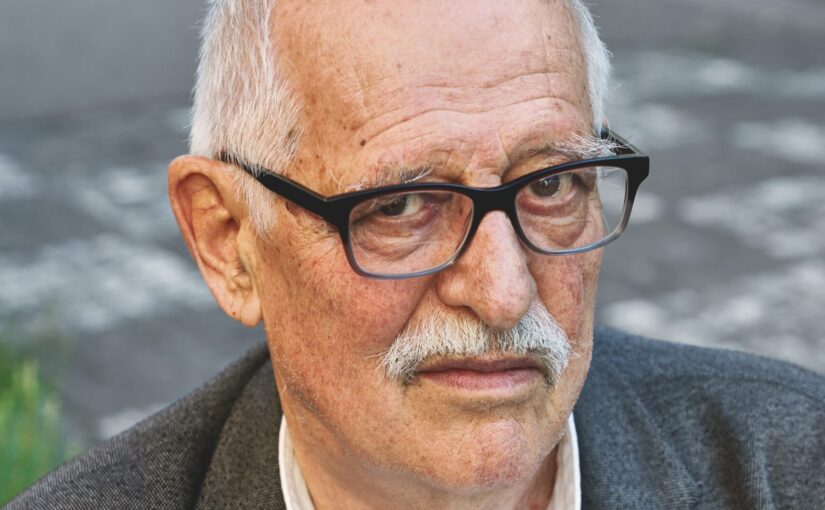

Beitragsbild © Philipp Keel Diogenes

Ich schreibe Ihnen meine Fragen von Hand auf Papier. Sie schreiben noch immer in Hefte ebenfalls von Hand und tippen es anschliessend in eine mechanische Schreibmaschine. Schwingt da der Wunsch des Haptikers mit, „Spuren“ zu hinterlassen?

Ich schreibe Ihnen meine Fragen von Hand auf Papier. Sie schreiben noch immer in Hefte ebenfalls von Hand und tippen es anschliessend in eine mechanische Schreibmaschine. Schwingt da der Wunsch des Haptikers mit, „Spuren“ zu hinterlassen?

So wie der Autor aus dem Land der Aare kommt, jenem Fluss, der bei Zusammentreffen mit dem Rhein seinen Namen verliert, obwohl sie meist mehr Wasser mit sich führt als ihr „Bruder“, so ist sein Schreiben und seine Herkunft mit dem Wasser verbunden, seien es die „Wasserzeichen“ in meinem Lieblingsroman oder die am Rhein spielenden Hunkeler-Krimis.

So wie der Autor aus dem Land der Aare kommt, jenem Fluss, der bei Zusammentreffen mit dem Rhein seinen Namen verliert, obwohl sie meist mehr Wasser mit sich führt als ihr „Bruder“, so ist sein Schreiben und seine Herkunft mit dem Wasser verbunden, seien es die „Wasserzeichen“ in meinem Lieblingsroman oder die am Rhein spielenden Hunkeler-Krimis. Hansjörg Schneider, geboren 1938 in Aarau, arbeitete nach dem Studium der Germanistik und einer Dissertation unter anderem als Lehrer, als Journalist und am Theater. Mit seinen Theaterstücken war er einer der meistaufgeführten deutschsprachigen Dramatiker, seine ›Hunkeler‹-Krimis führen regelmässig die Schweizer Bestsellerliste an. 2005 wurde er mit dem Friedrich-Glauser-Preis ausgezeichnet. Er lebt als freier Schriftsteller in Basel und im Schwarzwald.

Hansjörg Schneider, geboren 1938 in Aarau, arbeitete nach dem Studium der Germanistik und einer Dissertation unter anderem als Lehrer, als Journalist und am Theater. Mit seinen Theaterstücken war er einer der meistaufgeführten deutschsprachigen Dramatiker, seine ›Hunkeler‹-Krimis führen regelmässig die Schweizer Bestsellerliste an. 2005 wurde er mit dem Friedrich-Glauser-Preis ausgezeichnet. Er lebt als freier Schriftsteller in Basel und im Schwarzwald.