Mit seinem neuen Roman „Die Schwestern“ schreibt sich der aus Schweden stammende Romancier Jonas Hassen Khemiri in die erste Liga der Europäischen Autoren.

Popcorn im Haar

Popcorn im Haar

Gastrezension von Frank Keil

Es gibt diese Bücher, dieses eine Buch. Man schlägt es auf, fängt an zu lesen und es ist um einen geschehen. Ein Satz, den man selbst nie hinschreiben würde, zu kitschig, zu pathetisch, wahrscheinlich auch falsch, wann ist es schon um einen geschehen. Und doch: Eine Welt hat sich aufgetan, und man ist ganz in ihr versunken. Es gab für einige Tage nur dieses Buch, nur dieses eine. Deswegen hat man einst mit dem Lesen angefangen. Und deshalb hat man damit nicht wieder aufgehört, und deshalb wird man dabei bleiben.

Und worum es geht? Um drei Schwestern, die auf die Namen Ina, Evelyn und Anastasia hören und die englisch miteinander sprechen, die Mikkola-Schwestern, sobald sie die Straße betreten und durch die Siedlung gehen, was natürlich besonders ist und auffällt und es sonst niemand in ihrem Umfeld macht (da spricht man Schwedisch, da spricht man vielleicht einen wirren junge-Leute-Slang, zu Hause sprechen die Eltern oftmals Arabisch). Es geht daher um das Aufwachsen und dann Leben in der migrantischen Community der großen Städte Schwedens, wo man gleichermaßen dazugehört und nicht dazugehört und man also nichts falsch und nichts richtig machen kann, und das hat natürlich Folgen, über die zu erzählen ist; Stoff, um daraus Geschichten zu entwickeln, ergibt es sowieso genug. Es geht um verlorengegangene Väter, die zuweilen wieder auftauchen und die auch im zweiten oder dritten Anlauf keinen Platz in ihren Familien finden (was sie ehrlich schmerzt, was aber dennoch nicht dazu führt, dass sie mal ins Denken kommen, traditionell-verspannte Männer, die sie sind und rechthaberisch und eigenbrötlerisch dazu, das wird nichts). Es geht entsprechend um Mütter, die versuchen ihre immer wieder aufs Neue auseinanderfliegenden Familien zusammenzuhalten, was sie selbst an die Grenzen ihrer Kräfte kommen und zuweilen auch seltsam werden lässt (die Mutter der drei Schwestern etwa springt zwischendurch aus dem Fenster, das geht einigermaßen glimpflich aus, trotzdem bleibt das Verhältnis zwischen den drei Töchtern und ihr – sagen wir mal – schwierig). Es geht in einem zweiten, immer wieder kreuzenden und sich abwechselnden Erzählstrang um einen Jungen, der den drei Schwestern immer wieder über den Weg läuft, sich mal mit der, mal mit der befreundet, und der Junge heißt Jonas Hassen Khemiri, was Zufall sein mag und der heranwächst und nach diversen Irrungen und Wirrungen am Ende Schriftsteller wird, was ja vorkommen kann. Es geht um einen Zeitraum von 30 Jahren und was da alles passieren kann, an einem kalten Januartag im Jahr 1994, im Sommer 1997, im Jahr 2003, während eines Auslandssemesters in Paris; was möglich ist, was scheitert, was noch dazwischen schwankt, darum geht es.

Es geht um einen Fluch, der auf den drei Schwestern lastet oder lasten soll und ihnen das Leben schwer macht (kann man da nichts machen, sich von jemanden entfluchen lassen, etwa?). Es geht um Partys in hippen Büroetagen, in denen alle alles auf einer Karte setzen, wo der Alkohol fließt und es auch nicht an anderen Drogen fehlt und wo bullige Türsteher den Einlass kontrollieren, so dass man, steht man wie die drei Schwestern nicht auf der Gästeliste, heimlich durchs Fenster hineinklettern muss und ebenso heimlich wieder hinaus und dazwischen ist viel passiert. Es geht um das Aufwachen mit Popcorn im Haar. Es geht um Basketball, um einen Alley oop, um einen Dunk, wie man einen harten Press-Defence über das ganze Feld spielt, vielleicht wird man ein Basketballstar oder wenigstens ein Profi, das wäre doch eine Option, großgewachsen und gelenkig, wie Anastasia und Jonas nun mal sind, und um ihren sagenumwobenen Trainer aus der amerikanischen NBA-Liga geht es, der tatsächlich dort nur einmal für ein Spiel eingesetzt worden war, um nicht einen Punkt zu erzielen, nicht einen Rebound, nicht einen Block, nicht mal einen Freiwurf, und alles fällt wie ein Soufflee in sich zusammen, aber da spielen die beiden schon kein Basketball mehr, sie googlen nur mal kurz im Nachhinein, wer ihr Trainer eigentlich gewesen war.

Es geht also auch um Wahrhaftigkeit, es geht um Illusionen und um Träume und ob das, was man sich vorstellt, irgendeine Chance auf Verwirklichung hat und wenn, was dann. Es geht um die Bewerbung auf eine angesagte Schauspielschule, jedes Jahr bewerben sich um die 3.000 bis 4.000 junge Leute, dort und zu zehn von ihnen werden angenommen, und auch Evelyn und ihre beste Freundin Cecilia versuchen es, und das ist nur begrenzt eine gute Idee, man sollte nicht alles teilen wollen. Es geht um eine Verlagsgründung, der Schlachthaus Verlag will nur Bücher verlegen, an die sich sonst kein Verleger herantraut und wenn das kein Geld einbringt, dann ist es umso besser. Es geht um Liebe und um Ehen und um eine Beerdigung in Tunesien auf einem entsprechenden staubigen Friedhof, aber vorher muss der Leichnam noch aus dem Krankenhaus abgeholt werden, und also besticht man zwei Krankenwagenfahrer, man kann den toten Körper ja schlecht im Kofferraum seines eigenen Wagens mitnehmen, was, wenn einen die Polizei anhält, was sagt man dann. Und es geht um diesen einen Moment beim Lesen, womit man plötzlich geradezu erschreckt versteht, wie das alles, was einem aus so vielen Winkeln und an so vielen Orten über viele Seiten hinweg so überaus packend und komplex erzählt wurde, mit einem mal zusammenhängt („Ach, so!“, ruft man laut aus, in seinem Lesesessel), und dann werden die Erzählfäden wieder lockergelassen und man fällt zurück in das weich-warme Rätseln und sich Treiben lassen und muss gar nicht wissen, ob man tatsächlich richtig liegt mit seiner Vermutung oder ob man etwas nur nicht richtig verstanden hat: Es warten ja noch so viele Seiten auf einen, zum Glück.

Und es geht immer wieder um die Frage: Was ist eine Geschichte? Was erzählen wir uns, wenn wir erzählen; erzählen wir, um dem Leben einen Sinn zu geben und was wäre das für einer oder wollen wir anderen Leuten schlichtweg nur gefallen? Und was ist erst, wenn wir Erzähltes aufschreiben? Wenn wir versuchen, Leben in Schreiben zu verwandeln und dann Geschriebenes vor uns liegt und lebendig wird …

Das alles ist schon spannend genug, reicht locker aus, dieses Buch bedingungslos zu empfehlen. Aber dann ist da noch dieser Sound, dieser Jonas-Hassen-Khemiri-Beat, der vom ersten Satz an auf eine sich durchziehende Bass-Line und auf Tempo und auf Tempowechsel und auf Dichte und auf Unterströmungen aller Arten setzt und der dabei zugleich so kunstvoll schreibt, so entspannt und sicher auch, dass jeder Satz (der zuweilen locker über eine Buchseite mäandert und noch ein paar Zeilen mehr, wenn es nötig ist) in den am Ende 137 Kapiteln je genau an dem Ort steht, an dem er zu stehen hat und an keinem anderen. Was also für ein Buch! Wirklich! Und ja, es gibt viele gute Bücher, auch viele sehr gute – aber dieser Roman ist dann doch noch mal – besonders. Ach, also einzigartig. Richtig toll ist er. Und wunderbar noch dazu.

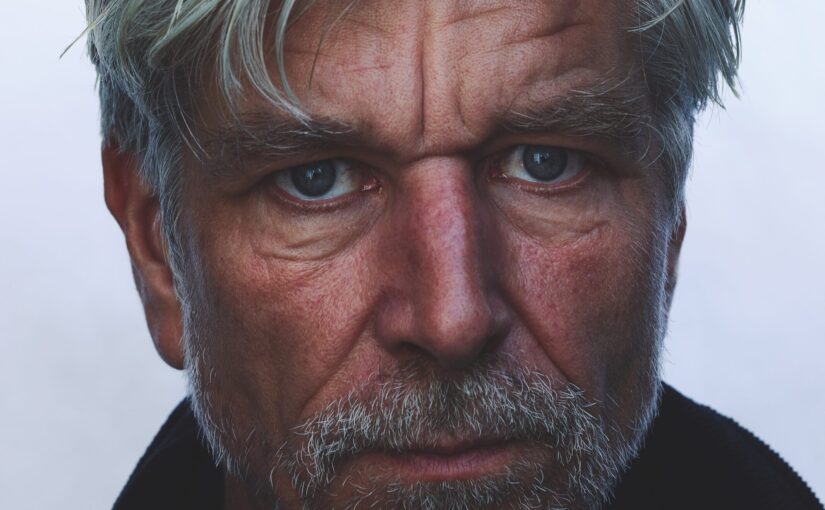

Jonas Hassen Khemiri, geb. 1978 in Stockholm, ist einer der renommiertesten Autoren Skandinaviens. Seine sechs Romane wurden in über dreissig Sprachen übersetzt, und seine Dramen werden in der ganzen Welt inszeniert. Er wurde mit zahlreichen schwedischen und internationalen Preisen ausgezeichnet, darunter der Per-Olov-Enquist-Preis, der Augustpreis und der Prix Médicis Étranger. Sein Roman «Die Vaterklausel» war für den National Book Award nominiert. Seit 2021 lebt Khemiri in New York, wo er Kreatives Schreiben unterrichtet.

Ursel Allenstein, 1978 geboren, übersetzt u.a. Sara Stridsberg, Johan Harstad und Tove Ditlevsen. 2011 und 2020 erhielt sie den Hamburger Förderpreis, 2013 den Förderpreis der Kunststiftung NRW und 2019 den Jane-Scatcherd-Preis für ihre Übersetzungen aus den skandinavischen Sprachen.

Beitragsbild © Max Burkhalter

Gastbeitrag von

Gastbeitrag von

Gastrezension von

Gastrezension von