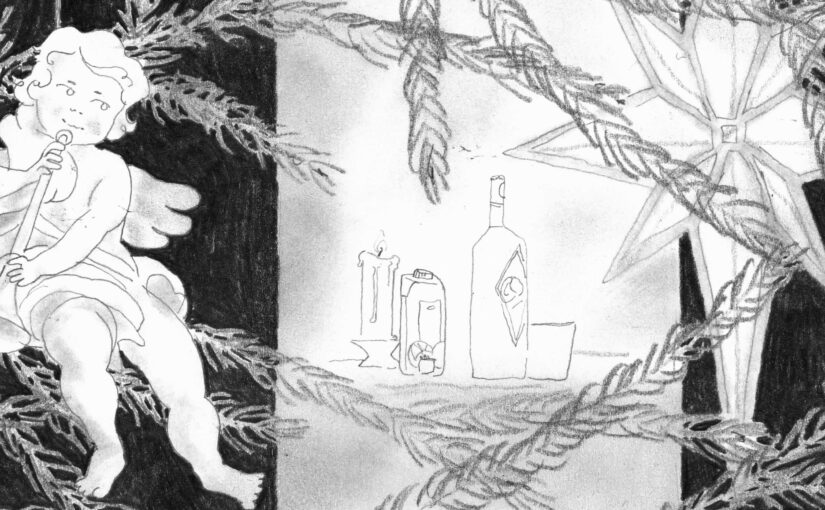

Es ist geschafft. Jedes Jahr habe ich die gleiche Angst vor der Geburt des Herrn. Dabei liebe ich heilige Abende. Theoretisch. Die Geburt in einem warmen, duftenden Stall, die Tiere als Zeugen, eine junge Maria, ein überforderter Josef, alles Zutaten zu einer tollen Geschichte.

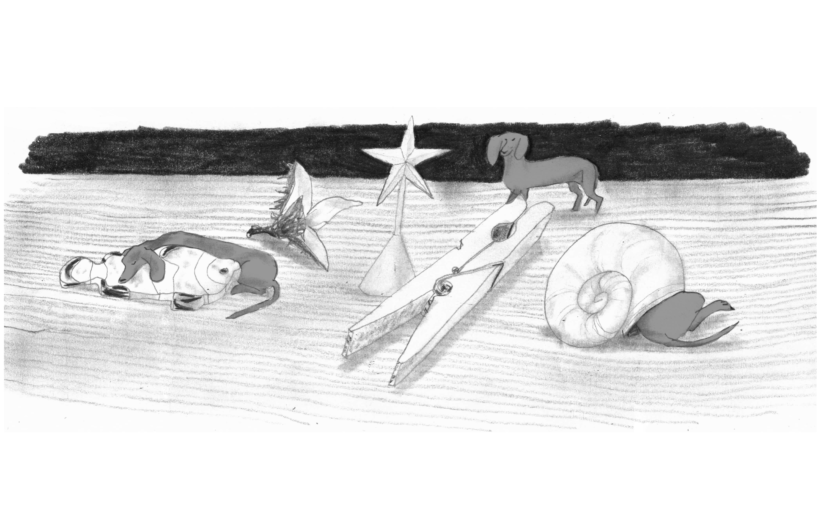

Ich stelle die Bestandteile dieser archaischen Geschichte jedes Jahr wieder neu auf, wenn ich die alte, geschnitzte Krippe, die mir meine Eltern vererbten, vom Dachboden hole und sie aufbaue. Wesentlich bei meiner geschnitzten Krippe sind zwei Figuren, die sonst selten vorkommen: eine schwarze Katze, die einen Buckel macht, und ein böser, kläffender Köter. Jedes Jahr stelle ich die Katze oben auf das Dach des Stalls und den Köter unten vor die Krippe auf den Boden.

Sie zeigen mir, dass es damals schon Spannungen gab, die nicht in der Geschichte vorkommen.

Meine Mutter wollte immer, dass wir wenigstens an Weihnachten Zusammenhalt beweisen. Aber schon der gemeinsame Abgang zur Kirche wollte nicht klappen. Am Ende saßen wir alle in verschiedenen Bänken. Meine alte Tante saß bei den Schwerhörigen in der ersten Reihe, meine vielen Brüder, wenn sie überhaupt dabei waren, standen irgendwo ganz hinten an der Wand und meine Mutter setzte sich etwas aufgelöst und hektisch mit mir an der Hand dorthin, wo es eben noch einen Platz gab. Nur mein Vater nahm seinen angestammten Platz auf der Kanzel ein, wie jedes Jahr.

Jedes Jahr waren wir keine geschlossene Familie. Und jedes Jahr wünschte sich meine Mutter eine. Nein, ich wünschte sie mir, denn da pochte diese sehnsüchtige Erinnerung in mir an den Weihnachtsglanz, als ich ein kleines Kind war und Weihnachten noch keinen Schatten kannte.

Damals dachte ich noch, später machst du es besser. Als meine Kinder ganz klein waren, da versuchte ich es noch. Mein Mann und ich luden für die ersten Abendstunden meine Freundin Kristin mit ihrer kleinen Tochter Carla ein. Ihr Mann musste derweil mit seiner ersten Frau und seinen schon größeren Kindern feiern. Mit tat Kristin leid, die klaglos akzeptierte, dass die erste Familie an diesem Abend Priorität genoss, weil das Alte, Überkommene am Heiligen Abend scheinbar immer Vorrang hat. Außerdem war ich es gewohnt, dass man immer jemanden einlädt, der sonst allein wäre. Ich täuschte mich auch darüber hinweg, dass in meiner kleinen Familie auch schon Zentrifugalkräfte am Werk waren.

Als mein Mann auszog und mit seiner Freundin feierte, entging meine ältere Tochter im ersten Jahr der Entscheidung, bei wem sie feiern wollte. Sie fuhr zu den Großeltern. Mit meiner kleinen Tochter fand ich Weihnachtsasyl bei Freunden.

In den Jahren danach drehte sich der Wind. Mein Mann war zwar nicht mehr da, aber dafür hatte sich Kristins Mann Thomas für seine zweite Familie entschieden und feierte mit uns und den Mädchen. Er gab den Josef. Wir zwei Marien sangen mit drei Mädchen und unsere zwei Kätzchen holten die Glaskugeln vom Christbaum. Ein ausbalanciertes Idyll. Wir feierten abwechselnd ein Jahr bei mir, ein Jahr bei ihnen.

Wer gehört zu deiner heiligen Familie? Sag mir, wie du Weihnachten feierst, und ich sage dir, wer du bist.

An diesem Abend zeigt sich, wer zusammengehört. Und für einige Stunden versuchen die Menschen unter dem Baum oder vor der Krippe zu vergessen, wie prekär, zerbrechlich und angeknackst die Verhältnisse sind und welche Balanceakte und Auseinandersetzungen nötig waren, um die Figuren der Krippe nachzustellen.

Letztes Jahr war alles anders, meine Kinder feierten mit ihrem Vater und ich ging allein in die Kirche. Ich überlegte mir lange, welchen Platz ich wählen sollte. Dort hinten bei den Brüdern? In der ersten Reihe bei der toten, schwerhörigen Tante? An der Hand meiner toten Mutter, auf der Seitenempore? Auf die Kanzel zu meinem toten Vater durfte ich nicht. Aber sie waren alle da und ich hatte plötzlich Frieden geschlossen mit den Zentrifugalkräften in meinen Familien. Ich spannte Sehnsuchtsfäden durch die Kirche und dachte an den Stall, in dem auch keine perfekte Familie zusammenstand – war nicht die ›heilige Familie‹ auch schon eine Patchwork-Familie? –, und ich dachte an meine Krippe, an den kläffenden Köter und die Katze auf dem Dach mit dem Buckel.

Eva Christina Zeller schreibt Lyrik, Prosa und Theaterstücke und lebt in Tübingen, direkt am Neckar, unweit des Hölderlinturmes. Für ihr literarisches Schreiben erhielt sie zahlreiche Auszeichnungen, u.a. den Thaddäus-Troll-Preis, den Preis der Akademie Schloss Solitude und das Venedig-Stipendium des Kulturstaatsministeriums. Aufenthaltsstipendien führten sie nach Irland, auf eine Insel im Åland-Archipel, nach Farö, Gotland, an den Genfer See, Venedig

„Unterm Teppich“ Roman in 61 Bildern, Alfred Kröner Verlag: Die Miniaturen erzählen Schlüsselerlebnisse eines weiblichen Ichs von der Kindheit bis ins mittlere Frauenalter, die sich zu einer Lebensgeschichte zusammensetzen. Was ist das Leben eines Menschen im eigenen Rückblick? Eine in tiefgelegenen Kammern des Gedächtnisses aufbewahrte, manchmal verschüttete Sammlung von Augenblicken, Glücksmomenten, traumatischen Erlebnissen, plötzlichen Einsichten, Verletzungen, die das erinnernde Ich wie Perlen auf eine Kette reiht – und dabei nicht selten verfälscht. Die 61 Bilder Eva Christina Zellers folgen der Chronologie des Lebens. Das Erwachen des Bewusstseins, die Erfahrung der eigenen Sexualität, väterliche Übergriffe – all dies sind erste Impressionen aus dem Leben eines Mädchens in einer Pfarrerfamilie, die prägend für alles Weitere sind: Pubertät, Erwachsenwerden, erste Beziehungen, Krisen, Begegnungen.

„Unterm Teppich“ Roman in 61 Bildern, Alfred Kröner Verlag: Die Miniaturen erzählen Schlüsselerlebnisse eines weiblichen Ichs von der Kindheit bis ins mittlere Frauenalter, die sich zu einer Lebensgeschichte zusammensetzen. Was ist das Leben eines Menschen im eigenen Rückblick? Eine in tiefgelegenen Kammern des Gedächtnisses aufbewahrte, manchmal verschüttete Sammlung von Augenblicken, Glücksmomenten, traumatischen Erlebnissen, plötzlichen Einsichten, Verletzungen, die das erinnernde Ich wie Perlen auf eine Kette reiht – und dabei nicht selten verfälscht. Die 61 Bilder Eva Christina Zellers folgen der Chronologie des Lebens. Das Erwachen des Bewusstseins, die Erfahrung der eigenen Sexualität, väterliche Übergriffe – all dies sind erste Impressionen aus dem Leben eines Mädchens in einer Pfarrerfamilie, die prägend für alles Weitere sind: Pubertät, Erwachsenwerden, erste Beziehungen, Krisen, Begegnungen.

Illustration leale.ch

«Ein Reiskorn auf meiner Fingerkuppe» Caracol; «In ihrem neuen Lyrikband zeigt sich Ruth Loosli wortverspielt und ernst zugleich. In fünf Zyklen vereint sie eine Vielfalt an Themen, die sie zu Gedichten und kurzen Prosatexten verwebt: Politik und Gesellschaft vermischen sich mit persönlichen Erfahrungen und Eindrücken. Alltägliche Bilder sind hinterlegt mit Fragen an diese Welt.

«Ein Reiskorn auf meiner Fingerkuppe» Caracol; «In ihrem neuen Lyrikband zeigt sich Ruth Loosli wortverspielt und ernst zugleich. In fünf Zyklen vereint sie eine Vielfalt an Themen, die sie zu Gedichten und kurzen Prosatexten verwebt: Politik und Gesellschaft vermischen sich mit persönlichen Erfahrungen und Eindrücken. Alltägliche Bilder sind hinterlegt mit Fragen an diese Welt.

Béatrice Bader, *1968, ist Schweizer Konzeptkünstlerin und arbeitet multimedial.In ihrer künstlerischen Auseinandersetzung bewegt sie sich an der Schnittstelle von Kunst und Theorie sowie hybriden Erzählformen (Bild-Text-Kombinationen). Sie ist tätig im Bereich der künstlerischen Forschung und Konzeptkunst, Collage, Performance, Installation und Interventionen im öffentlichen Raum.

Béatrice Bader, *1968, ist Schweizer Konzeptkünstlerin und arbeitet multimedial.In ihrer künstlerischen Auseinandersetzung bewegt sie sich an der Schnittstelle von Kunst und Theorie sowie hybriden Erzählformen (Bild-Text-Kombinationen). Sie ist tätig im Bereich der künstlerischen Forschung und Konzeptkunst, Collage, Performance, Installation und Interventionen im öffentlichen Raum.

Raphael Schweighauser lebt in Luzern. Der 32-Jährige schreibt hauptsächlich Kurzgeschichten und besucht derzeit den Lehrgang Literarisches Schreiben an der Schule für Angewandte Linguistik in Zürich. Falls der gebürtige Basler ausnahmsweise kein Buch zur Hand hat, keine Tasten drückt und Texte hervorbringt, arbeitet der ausgebildete Soziologe in der Raumentwicklung und beschäftigt sich mit stadtentwicklerischen Fragen.

Raphael Schweighauser lebt in Luzern. Der 32-Jährige schreibt hauptsächlich Kurzgeschichten und besucht derzeit den Lehrgang Literarisches Schreiben an der Schule für Angewandte Linguistik in Zürich. Falls der gebürtige Basler ausnahmsweise kein Buch zur Hand hat, keine Tasten drückt und Texte hervorbringt, arbeitet der ausgebildete Soziologe in der Raumentwicklung und beschäftigt sich mit stadtentwicklerischen Fragen.

Katharina Michel-Nüssli, geboren 1964, aufgewachsen in Kollbrunn im Tösstal, lebt in Amriswil, verheiratet mit Moritz, zwei ausgeflogene Kinder, Primarlehrerin, Lerntherapeutin, Jobcoach, hat ein Buch mit kurzen Texten «Sommersprossen und Kondensstreifen» geschrieben. Aktuell im Diplomlehrgang Literarisches Schreiben, SBVV, geleitet von Michèle Minelli und Peter Höner. Ich liebe das Lesen, die Natur, die Gerechtigkeit, die Musik und natürlich Menschen, die mein Leben prägen und geprägt haben.

Katharina Michel-Nüssli, geboren 1964, aufgewachsen in Kollbrunn im Tösstal, lebt in Amriswil, verheiratet mit Moritz, zwei ausgeflogene Kinder, Primarlehrerin, Lerntherapeutin, Jobcoach, hat ein Buch mit kurzen Texten «Sommersprossen und Kondensstreifen» geschrieben. Aktuell im Diplomlehrgang Literarisches Schreiben, SBVV, geleitet von Michèle Minelli und Peter Höner. Ich liebe das Lesen, die Natur, die Gerechtigkeit, die Musik und natürlich Menschen, die mein Leben prägen und geprägt haben.

Ruth Geiser, geboren 1956 von

Ruth Geiser, geboren 1956 von