Martin zog seine Regenjacke an und ging.

Martin zog seine Regenjacke an und ging.

„Immer, wenn’s schwierig wird, ziehst du Leine!“, rief ihm seine Frau hinterher. Und dann noch: „Du bist ein Feigling…..“, mehr hörte er nicht, auch wenn sie noch nicht fertig war.

Sie wusste auch nicht weiter. Es war verzwickt.

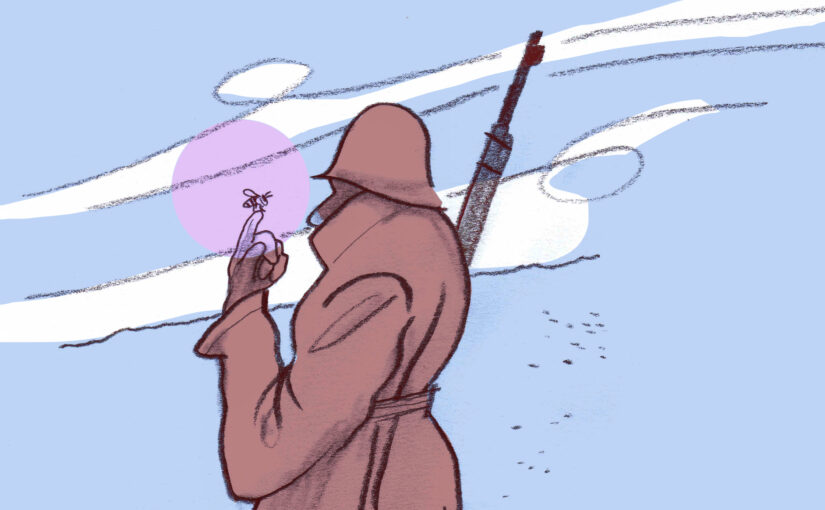

Draussen regnete es und er zog sich die Kapuze ins Gesicht. Da drin war alles so konzentriert und unausweichlich. Draussen erschien ihm alles einfacher, der Schmerz, der ihn immer wieder überflutete, war dort gemessen.

Unter freiem Himmel war ihm klar, dass er nicht alleine war. Der Wind, die Sterne, die Sonne, der Lärm, all das trug eine Botschaft: Du bist nicht so wichtig, du bist ein Teil vom Ganzen, dein Leben wird vorbeigehen und so auch der Schmerz.

Julian war immer auch dabei. Er hörte ihn, wie er sang, oder mit Lauten und Buchstaben spielte. Er musste noch alles ausprobieren, sein Aufenthalt in der Welt hatte ihm nur einen Vorgeschmack erlaubt. Jetzt war Martin dafür da, dass er Erfahrungen machen konnte. Martin spürte, wie sehr er ihn brauchte.

Lisa erzählte er nichts von seiner Verbindung zu Julian. Zu gross war seine Angst, sie würde sich über seine Vorstellungen lustig machen, oder sie in einem Streit gegen ihn verwenden. Das würde er nicht ertragen.

Sie wollte ihn weinen sehen, er sollte sich die Haare raufen und im Bett liegen bleiben. Das waren die Elemente ihrer Trauer und seine sah sie nicht.

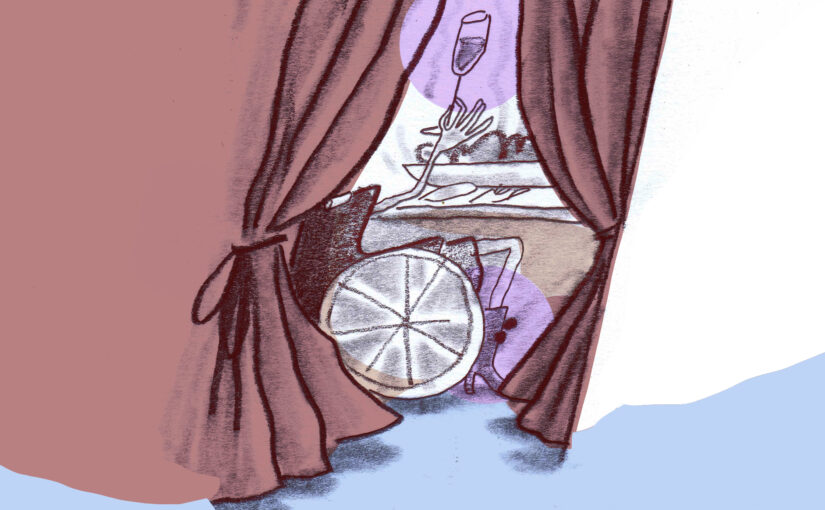

Er spielte auf einer Bühne ohne Licht und sie sass im Zuschauerraum und rief ständig: „Ich kann dich nicht sehen, bist du überhaupt da?“

Und wenn sie ihn hörte, glaubte sie nicht, dass er wahrhaftig war, denn er war ja für sie nicht sichtbar

Wahrscheinlich galt für sie genau das gleiche, sie fühlte sich nicht wahrgenommen, nicht respektiert. Sie konnten ihre Trauer nicht teilen, sie teilten nur noch Misstrauen.

Martin realisierte, dass er im Kreis gegangen war. Schon zum zweiten Mal kam er am Eingang des botanischen Gartens vorbei. Es nieselte. Er ging durch das Tor. Es roch nach tiefgründiger Feuchtigkeit.

Bäume und Pflanzen bedrängten ihn nicht. Sie taten ihm gut. Seit Julian nicht mehr da war, sandten sie tröstende Wellen. Vor allem die Laubbäume waren ihm nahe. Sie wussten, was Abschied nehmen heisst. Martin musste lachen. So einfach war seine Welt.

Er konnte sich ohne Probleme mit einem Laubbaum anfreunden,weil er sah, wie er sein Laub der Erde spendete, zur Nahrung für andere Pflanzen. So möchte er auch handeln.

Aber mit seiner Lisa konnte er nicht mehr reden. Die Sätze waren Fallgruben , die einfachsten Mitteilungen waren Handgranaten, die oft zu nah bei ihm explodierten. Die Sitzungen mit dem Trauerberater fanden auf Minenfeldern statt. Nach jedem Termin gingen sie noch verwundeter heim.

Zwar hatte dieser letztes Mal etwas sehr Wichtiges gesagt, was ihm sofort einleuchtete: „Ihr solltet damit aufhören, dem andern die Schuld für den Verlust zuzuschieben. Niemand trägt Schuld. Ihr könnt nicht mal Verantwortung dafür übernehmen, Das Leben ist nicht in eurer Hand.“

Auch Lisa musste es begriffen haben, denn seither hatte er keinen ihrer „hätte ich doch, wären wir doch“ – Sätze mehr gehört.

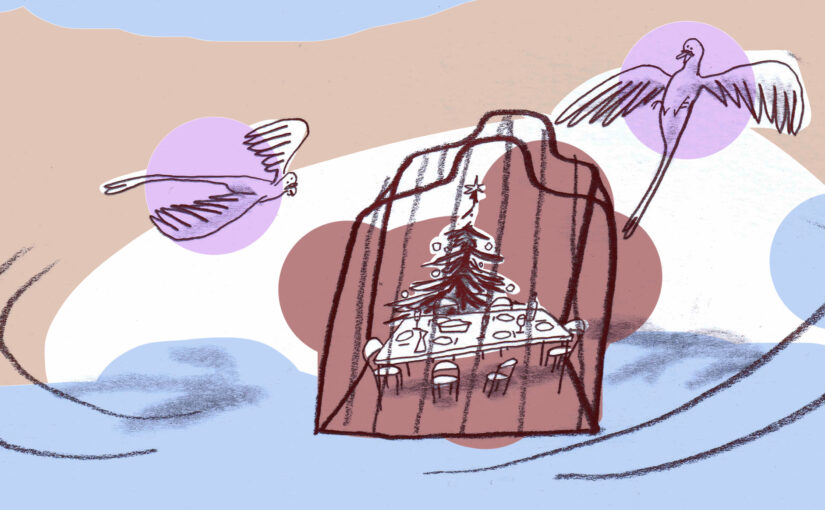

Im botanischen Garten wurde es ruhiger. Das Nieseln hatte sich zum Regen gewandelt. Regen tat ihm gut. Er hatte etwas Reinigendes, aussen und innen. Dennoch ging Martin in ein Schauhaus. Dort setzte er sich auf eine Bank. Der Garten war noch eine Stunde offen.

Zwei Kinder spielten Familie.“Morgen musst du den Baum holen“ , sagte das Mädchen. „Baum holen“, das hörte sich seltsam an in einem botanischen Garten.

Die Kinder setzten sich neben Martin. Sie waren noch immer vollkommen vertieft in ihr Familienspiel.

„Ja“, sagte der Junge, „ich mach das übermorgen.“ Das Mädchen war damit nicht zufrieden.

„Nein, du gehst mir morgen¨“

„Aber Julia, morgen ist Sonntag“

„Aber wir spielen doch und im Spiel ist es Mittwoch und morgen hättest du Zeit,“

„Das sagst du nur, weil du nicht daran gedacht hast, dass morgen Sonntag ist“

Das Spiel wurde zum Streit und die Kinder liefen davon um die Eltern zu finden.

Martin hob seinen Blick. Da waren nur kahle Äste.

Waren Lisa und er in einem grausamen Spiel gefangen, bei dem das einzig wichtige war, nicht rauszufallen? Würde ein Verlassen des Spiels noch mehr weh tun?

Sie spielten immer noch Vater Mutter Kind. Nur das Kind fehlte so schmerzlich.

Würde das je gut enden können

Martin wusste es nicht. Aber irgendwie spürte er sich freier und weniger getrieben.

Endlich konnte er sich auf den Heimweg machen. Er verliess den Garten und streckte sich. Er hatte das Gefühl, dass sich seine Schritte harmonischer zum Gang fügten.

Schon merkwürdig, das Mädchen hiess Julia. Irgendwas rumorte in ihm.

Beim Gehen fiel ihm ein, dass sie auch noch keinen Baum hatten.

Dieses Fest würde wehtun.

Wie würden sie da durchkommen?

„Ein Kind ist euch geboren, Fürchtet euch nicht“ ging es durch seinen Schädel.

Und sofort auch. „Ein Kind ist uns gestorben und wir fürchten uns sehr.“

Martin wusste, dass Weihnachten ihr Test sein würde. Wenn sie dieses Fest als Paar überlebten, wären sie gerettet, das wollte er glauben.

Auf dem Heimweg kommt er an einer Verkaufsstellte für Christbäume vorbei. Das meiste Nordmanntannen, viele etwas asymetrisch. Letztes Jahr hätte er sie genauer inspiziert um festzustellen, ob es klug wäre, hier zu kaufen.

Plötzlich hellt sich sein Gesicht auf, er stapft bergan. Geht vorbei an der Strasse, wo er abbiegen müsste um nach Hause zu kommen und erreicht ausser Atem den Waldrand.

Äste wollte er oder Zweige. Er erinnerte sich an die Barbarazweige, welche seine Tante immer Anfang Dezember im Wald holte.

Sie brauchten Wasser und Wärme und würden mit etwas Glück an Weihnachten blühen.

Ruth Geiser, geb. 1956 von Roggliswil LU, Ausbildung zur Primarlehrerin, Abschluss 1977, unterrichtete als Primarlehrerin, 1984 Diagnose Parkinson, Studium Geschichte, Englische Literatur und Europäische Volksliteratur, Assistenz bei Professor Schenda, Europäische Volksliteratur, unterrichtete Englisch und Geschichte an Gymnasien, Fachhochschule und in der Erwachsenenbildung, Aufgabe der Berufstätigkeit aus gesundheitlichen Gründen 2005, schreibt Gedichte, Kurzgeschichten, sowie autobiografische Texte.

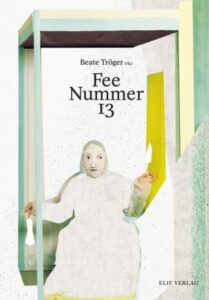

Beate Tröger, geboren in Selb/Oberfranken, studierte Germanistik, Anglistik und Theater-, Film- und Fernsehwissenschaft in Erlangen und Berlin. Sie ist Literaturkritikerin, Moderatorin und Jurorin und lebt in Frankfurt am Main. Tröger ist Jurorin der SWR-Bestenliste, kürt mit Björn Jager und Carolin Callies die Träger des Wiesbadener Orphil-Preises für Lyrik. 2018 war Beate Tröger eine der Jurorinnen beim Münchner Lyrikpreis und 2018, 2020 und 2021 für den GWK-Förderpreis Literatur, ab 2019 gehört sie den Jurys für den Gertrud Kolmar Preis und den Peter-Huchel-Preis an, seit 2021 auch der Jury für den Brüder Grimm-Preis der Stadt Hanau und der Jury für das „Buch des Monats“, Darmstadt.

Beate Tröger, geboren in Selb/Oberfranken, studierte Germanistik, Anglistik und Theater-, Film- und Fernsehwissenschaft in Erlangen und Berlin. Sie ist Literaturkritikerin, Moderatorin und Jurorin und lebt in Frankfurt am Main. Tröger ist Jurorin der SWR-Bestenliste, kürt mit Björn Jager und Carolin Callies die Träger des Wiesbadener Orphil-Preises für Lyrik. 2018 war Beate Tröger eine der Jurorinnen beim Münchner Lyrikpreis und 2018, 2020 und 2021 für den GWK-Förderpreis Literatur, ab 2019 gehört sie den Jurys für den Gertrud Kolmar Preis und den Peter-Huchel-Preis an, seit 2021 auch der Jury für den Brüder Grimm-Preis der Stadt Hanau und der Jury für das „Buch des Monats“, Darmstadt.

Uli Wittstock, geb. 1962 in Lutherstadt Wittenberg, aufgewachsen in Magdeburg. Nach dem Abitur hat er einen dreijährigen Ausflug ins Herz des Proletariats unternommen: Arbeit als Stahlschmelzer im VEB Schwermaschinenbaukombinat Ernst Thälmann. Anschließend studierte er evangelische Theologie. Nach der Wende hat er sich dem Journalismus zugewendet und ist seit 1992 beim MDR. Er schreibt regelmäßig Kolumnen und Kommentare.

Uli Wittstock, geb. 1962 in Lutherstadt Wittenberg, aufgewachsen in Magdeburg. Nach dem Abitur hat er einen dreijährigen Ausflug ins Herz des Proletariats unternommen: Arbeit als Stahlschmelzer im VEB Schwermaschinenbaukombinat Ernst Thälmann. Anschließend studierte er evangelische Theologie. Nach der Wende hat er sich dem Journalismus zugewendet und ist seit 1992 beim MDR. Er schreibt regelmäßig Kolumnen und Kommentare.

Martina Altschäfer hat Bildende Kunst und Germanistik an der Johannes-Gutenberg Universität, Mainz und Freie Malerei an der Kunstakademie Düsseldorf studiert und ist Meisterschülerin von Professor Konrad Klapheck. Im Mirabilis-Verlag sind ihr Erzählband «Brandmeldungen» und 2020 ihr Debütroman «Andrin» erschienen.

Martina Altschäfer hat Bildende Kunst und Germanistik an der Johannes-Gutenberg Universität, Mainz und Freie Malerei an der Kunstakademie Düsseldorf studiert und ist Meisterschülerin von Professor Konrad Klapheck. Im Mirabilis-Verlag sind ihr Erzählband «Brandmeldungen» und 2020 ihr Debütroman «Andrin» erschienen.

Ruth Loosli, geboren 1959 in Aarberg und im Seeland aufgewachsen. Sie hat drei erwachsene Kinder und ist ausgebildete Primarlehrerin. Seit einigen Jahren lebt und arbeitet sie in Winterthur. Sie veröffentlicht in Anthologien und Literaturzeitschriften.

Ruth Loosli, geboren 1959 in Aarberg und im Seeland aufgewachsen. Sie hat drei erwachsene Kinder und ist ausgebildete Primarlehrerin. Seit einigen Jahren lebt und arbeitet sie in Winterthur. Sie veröffentlicht in Anthologien und Literaturzeitschriften.

Christoph Schneeberger wird 1976 im Aargau geboren und wächst in Vogelsang und Birr auf. Er studiert zunächst am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel und schliesst 2018 den Master in Literarischem Schreiben an der Hochschule der Künste Bern ab. Christoph Schneeberger verknüpft die verschiedenen Bereiche der Kunst und ist in vielseitigen Formen und Identitäten aktiv. Als X Noëme – so heisst er als Dragqueen – performt er etwa eine Lesung seines preisgekrönten Romans «Neon Pink & Blue». 2021 gewann Christoph Schneeberger den Schweizer Literaturpreis.

Christoph Schneeberger wird 1976 im Aargau geboren und wächst in Vogelsang und Birr auf. Er studiert zunächst am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel und schliesst 2018 den Master in Literarischem Schreiben an der Hochschule der Künste Bern ab. Christoph Schneeberger verknüpft die verschiedenen Bereiche der Kunst und ist in vielseitigen Formen und Identitäten aktiv. Als X Noëme – so heisst er als Dragqueen – performt er etwa eine Lesung seines preisgekrönten Romans «Neon Pink & Blue». 2021 gewann Christoph Schneeberger den Schweizer Literaturpreis.