Als mich die Presseabteilung des Galiani Verlags via Mail fragte, ob ich Tim Krohns «Herr Brechbühl» weiterlesen konnte, schrieb ich zurück: «Ich bin an den letzten Seiten – und voller Regungen. Doch genau das, was passieren soll. Ich wanke zwischen heller Begeisterung, grossem Erstaunen, tiefer Bewunderung und leisem Entsetzen.

Begeisterung

Ich mag Menschen mit verrückten Ideen, solche, die mit Begeisterung andere begeistern. Ich mag von einer Idee besselte Menschen, erst recht dann, wenn es keine Verlierer zu geben scheint. Die Idee, eine Romanserie zu schreiben, über 777 menschliche Regungen über mindestens 3000 Seiten, auf 10 Bände angelegt, muss schon sehr begeistern, sowohl für den Autor wie als Lesende, um am Text zu bleiben. Das ist kein Experiment, sondern eine Expedition mit ungewissem Ausgang. Das schafft Tim Krohn nur, wenn die Personen, deren Leben er im ersten Band zu stricken beginnt, mich als Leser berühren, wenn sie mich etwas angehen, wenn ich ihnen nahe komme, wenn ich das Gefühl habe, dass die Welt dort meine Welt ist, in der ich lebe, auch wenn sie mir nicht  immer gefällt. Wer im Vorsatz des Buches alle 777 menschlichen Regungen liest und sich vor Augen führt, dass sie alle dem Autor zugetragen wurden und dieser sie zu Überschriften seiner Kapitel machte, darf sich über die Richtung der Geschichte nicht wundern. Diese 777 menschlichen Regungen sind die Welt, oder zumindest ein aufschlussreicher Teil dessen. Ich schrieb Tim Krohn, nachdem ich sein Buch gelesen hatte: «Ein gutes Buch. Ein guter Anfang. Wäre es ein Menü, wärs doch erst der Apéro, ein Versprechen, um die Neugier zu entfachen. Wer schaut im TV Teil 2, wenn Teil 1 kein Versprechen gibt. Und wer liest noch 2500 Seiten, wenn er nicht gepackt ist? Bei Donna Leon ist es Blut, das nach jedem Buch versickert.» «Das sind schöne Zeilen, tausend Dank! Ich bin auch ganz hin und her gerissen von gefühlen wie Dankbarkeit – all den Menschen gegenüber, die, wie du, so und kompliziert und herzlich auf mein Spiel eingegangen sind -, Aufregung, denn die ersten Reaktionen auf das Buch sind so herzlich wie oder noch herzlicher als die auf die einzelnen Geschichten -, und zudem etwas bange, denn wenn auch die ersten 200 geschrieben sind, so liegt – sofern bis zuletzt Menschen mitspielen – noch ein langer Weg vor mir und meiner Familie.» Hier entsteht mehr als ein Buch, mehr als eine Buchserie. Hier entsteht Begegnung. Was nicht heissen soll, dass in dieser Form des Entstehens das Heil läge. Es ist die Einmaligkeit. Tim Krohn begeistert mich mit und schafft es mit meiner Regung Nr. 149′ dass das Buch, die Serie auch ein bisschen mein Buch, meine Serie ist.

immer gefällt. Wer im Vorsatz des Buches alle 777 menschlichen Regungen liest und sich vor Augen führt, dass sie alle dem Autor zugetragen wurden und dieser sie zu Überschriften seiner Kapitel machte, darf sich über die Richtung der Geschichte nicht wundern. Diese 777 menschlichen Regungen sind die Welt, oder zumindest ein aufschlussreicher Teil dessen. Ich schrieb Tim Krohn, nachdem ich sein Buch gelesen hatte: «Ein gutes Buch. Ein guter Anfang. Wäre es ein Menü, wärs doch erst der Apéro, ein Versprechen, um die Neugier zu entfachen. Wer schaut im TV Teil 2, wenn Teil 1 kein Versprechen gibt. Und wer liest noch 2500 Seiten, wenn er nicht gepackt ist? Bei Donna Leon ist es Blut, das nach jedem Buch versickert.» «Das sind schöne Zeilen, tausend Dank! Ich bin auch ganz hin und her gerissen von gefühlen wie Dankbarkeit – all den Menschen gegenüber, die, wie du, so und kompliziert und herzlich auf mein Spiel eingegangen sind -, Aufregung, denn die ersten Reaktionen auf das Buch sind so herzlich wie oder noch herzlicher als die auf die einzelnen Geschichten -, und zudem etwas bange, denn wenn auch die ersten 200 geschrieben sind, so liegt – sofern bis zuletzt Menschen mitspielen – noch ein langer Weg vor mir und meiner Familie.» Hier entsteht mehr als ein Buch, mehr als eine Buchserie. Hier entsteht Begegnung. Was nicht heissen soll, dass in dieser Form des Entstehens das Heil läge. Es ist die Einmaligkeit. Tim Krohn begeistert mich mit und schafft es mit meiner Regung Nr. 149′ dass das Buch, die Serie auch ein bisschen mein Buch, meine Serie ist.

Erstaunen

Wer liest heute noch Bücher mit mehr als 1000 Seiten? Meist nur Fantasy-Freaks und Unerschrockene. Langeweile wird missverstanden. Die Buchserie «Menschliche Regungen» braucht lange Weile. Keine Clips, kein Shot, kein Klick.

Die Italienerin Elena Ferrante siedelt ihren Vierteiler «Meine geniale Freundin» in Neapel an: Mord, Suizid, Gewalt, Schulden, Betrug, drastisch, dramatisch, unglaublich. Tim Krohns Haus steht im Kreis 5 in Zürich. Die Ingredienzien seiner Geschichte sind nicht ungleich, nur die Dosis um einiges geringer, dafür viel näher und weniger unglaublich. Das Einzige, was nach «grosser Kelle» riecht, ist die Absicht, die Geschichte 10 Bände lang werden zu lassen. Und das grosse Erstaunen ist jenes, wenn ich am Ende des ersten Bandes doch das Gefühl habe, ein Buch zu Ende gelesen zu haben. Ich werde nicht stehen gelassen, weil ich 460 Seiten lang bestens unterhalten wurde.

Bewunderung

Ich bewundere den Mut, auch wenn die Finanzierung auf viele Schultern verteilt wurde und man viel versprochen bekommt. Kommissar-Brunetti-Fans, die den 30. Fall eines Kommissars in Venedig lesen, könnten auch ein paar Folgen auslassen oder auch nur ein paar aus der langen Reihe lesen. Aber wer würde mit «Menschliche Regungen Band 5» beginnen, wenn bereits 1500 Seiten «vergangen» sind?

Das braucht auch Mut für einen Verlag wie Galiani in einer Zeit, in der Zahlen drücken und kaum mehr jemand Geld verdient mit Literatur. «Tim Krohn bringt alle Geschichten in einen grossen Zusammenhang und liefert mit den daraus entstehenden Serien-Romanen eine grosse Chronik der Gefühle unseres Zeitalters.»

Bewunderung für die Sprache. Tim Krohns Sprache überzeugt mit Klang, Sound. Das Buch ist voller Poesie, auch wenn einzelne Settings wenig Romantik ausstrahlen. Tim Krohns Sprache ist farbig, nicht bunt, nicht grell. Tim Krohn schreibt in die Tiefe des Menschen, lässt gleichzeitig vieles offen, was auch nötig ist, wenn ich für 3000 Seiten «gebucht» sein soll.

Entsetzen

Während des Lesens befremdete mich die Häufigkeit von Sexszenen. Es wird ganz ordentlich gerammelt, ein Umstand, den ich einem normalen Genossenschaftshaus im Kreis 5 selbst in Zürich in der Intensität nicht zusprach. Wer aber während des Lesens noch einmal einen Blick auf die 777 menschlichen Regungen im Vorsatz des Buches wirft und sich die Mühe machen würde, alle eingesandten Begriffe, die auf den ersten Blick etwas mit Sexualität zu tun haben könnten, zu markieren, wundert sich nicht. Auch das ein Spiegel der Zeit, den Tim Krohn mit seinem Buch nicht korrigieren muss.

Er lohnt sich, das Abenteuer einzugehen. Lesen Sie!

Elisabeth Binder sucht nach dem, was von ihrer Vergangenheit und derer des unscheinbaren Dorfes geblieben ist, nach Bildern aus der Kindheit, Spuren ihrer Familie und all jener Menschen, die damals das Leben des Dorfes ausmachten. Zugegeben, da schwingt manchmal Schmerz und Ernüchterung mit über all das Unwiederbringliche. Trotzdem ist jede Seite von so viel Liebe, Zartheit und Respekt getragen, dass selbst das Kaff, zu dem das Dorf geworden ist, zu einer Perle wird, zu einer ganzen Kette literarisch eingefärbter Perlen, von denen ich mich entzücken liess.

Elisabeth Binder sucht nach dem, was von ihrer Vergangenheit und derer des unscheinbaren Dorfes geblieben ist, nach Bildern aus der Kindheit, Spuren ihrer Familie und all jener Menschen, die damals das Leben des Dorfes ausmachten. Zugegeben, da schwingt manchmal Schmerz und Ernüchterung mit über all das Unwiederbringliche. Trotzdem ist jede Seite von so viel Liebe, Zartheit und Respekt getragen, dass selbst das Kaff, zu dem das Dorf geworden ist, zu einer Perle wird, zu einer ganzen Kette literarisch eingefärbter Perlen, von denen ich mich entzücken liess. Elisabeth Binder ist 1951 in Bürglen (Thurgau/Schweiz) geboren. Nach einem Studium der Germanistik und Kunstgeschichte in Zürich war sie Lehrerin, dann Literaturkritikerin beim Feuilleton der «Neuen Zürcher Zeitung». Seit 1994 ist sie freie Schriftstellerin. 2004 erschien bei Klett-Cotta ihr Roman «Sommergeschichte», 2007 «Orfeo» und 2010 «Ein Wintergast». Elisabeth Binder erhielt die Medaille der Schweizer Schiller-Stiftung sowie den Förderpreis zum Mörikepreis.

Elisabeth Binder ist 1951 in Bürglen (Thurgau/Schweiz) geboren. Nach einem Studium der Germanistik und Kunstgeschichte in Zürich war sie Lehrerin, dann Literaturkritikerin beim Feuilleton der «Neuen Zürcher Zeitung». Seit 1994 ist sie freie Schriftstellerin. 2004 erschien bei Klett-Cotta ihr Roman «Sommergeschichte», 2007 «Orfeo» und 2010 «Ein Wintergast». Elisabeth Binder erhielt die Medaille der Schweizer Schiller-Stiftung sowie den Förderpreis zum Mörikepreis.

n Knall freisetzt, leuchtet mit einem Mal der Alltag durch die emotionalen Erschütterungen einer ersten, grossen Liebe. Erst recht als sich in der Folge die Ereignisse überschlagen.

n Knall freisetzt, leuchtet mit einem Mal der Alltag durch die emotionalen Erschütterungen einer ersten, grossen Liebe. Erst recht als sich in der Folge die Ereignisse überschlagen. Berni Mayer, geboren 1974 in Mallersdorf, Bayern, lebt als Journalist, Musiker und Übersetzer in Berlin. Er war Redaktionsleiter bei MTV- und VIVA-Online und hat für das Label Virgin Records gearbeitet. Heute schreibt er u.a. für den Rolling Stone und bloggt auf bernimayer.de über Fussball, Filme und die Räudigkeit der Welt. 2012 bis 2014 erschien seine dreibändige Krimireihe um den arbeitslosen Musikjournalisten und Detektei Erben Max Mandel (Heyne Hardcore). «Rosalie» ist sein literarisches Debüt.

Berni Mayer, geboren 1974 in Mallersdorf, Bayern, lebt als Journalist, Musiker und Übersetzer in Berlin. Er war Redaktionsleiter bei MTV- und VIVA-Online und hat für das Label Virgin Records gearbeitet. Heute schreibt er u.a. für den Rolling Stone und bloggt auf bernimayer.de über Fussball, Filme und die Räudigkeit der Welt. 2012 bis 2014 erschien seine dreibändige Krimireihe um den arbeitslosen Musikjournalisten und Detektei Erben Max Mandel (Heyne Hardcore). «Rosalie» ist sein literarisches Debüt.

geben, verändert sich alles. Was in den ersten Wochen zusammen mit der Mutter als Schicksalsgemeinschaft für das Kind zur Idylle wurde, schlägt mit einem Mal um in ein jahrelanges Wechselbad zwischen eisiger Kälte und überschäumender Sinnlichkeit. Da nützt auch der ausgesprochene Trost der Mutter nichts: «Wer weiss mein Kind, was den Fluss bewegt…»

geben, verändert sich alles. Was in den ersten Wochen zusammen mit der Mutter als Schicksalsgemeinschaft für das Kind zur Idylle wurde, schlägt mit einem Mal um in ein jahrelanges Wechselbad zwischen eisiger Kälte und überschäumender Sinnlichkeit. Da nützt auch der ausgesprochene Trost der Mutter nichts: «Wer weiss mein Kind, was den Fluss bewegt…» 1955 in Zagreb geboren, in Basel aufgewachsen. Dina Sikirić studierte an der Schauspielakademie Zürich und arbeitete als Schauspielerin an verschiedenen deutschsprachigen Theatern (u.a. in Basel, Stuttgart und Freiburg). Nach dem Studium der persischen, spanischen, italienischen und portugiesischen Sprache und Kultur war sie als Sprachlehrerin und Übersetzerin tätig. Sie lebte in Deutschland, Frankreich, Madrid, London und auf Mauritius; seit 2007 lebt sie wieder in Basel. «Was den Fluss bewegt» ist ihr erstes Buchprojekt.

1955 in Zagreb geboren, in Basel aufgewachsen. Dina Sikirić studierte an der Schauspielakademie Zürich und arbeitete als Schauspielerin an verschiedenen deutschsprachigen Theatern (u.a. in Basel, Stuttgart und Freiburg). Nach dem Studium der persischen, spanischen, italienischen und portugiesischen Sprache und Kultur war sie als Sprachlehrerin und Übersetzerin tätig. Sie lebte in Deutschland, Frankreich, Madrid, London und auf Mauritius; seit 2007 lebt sie wieder in Basel. «Was den Fluss bewegt» ist ihr erstes Buchprojekt.

holländische Autorin mit Recht prominent an der Frankfurter Buchmesse platzieren sollte, beschreibt eine einzige Nacht. Eine Nacht, die die Protagonistin nicht schlafen lässt. Eine Nacht, in der sie genau spürt, dass eine Zutat in ihrem Leben fehlt. Eine Nacht, in der sie in die Küche geht und einen Teig anrührt, den Beginn von etwas Neuem. Mehl, Salz, Zucker, Hefe und Eier. Ein Teig, der aufgehen und etwas freisetzen soll, was in den bloss vermengten Zutaten erst schlummert – Russischen Napfkuchen. Den Mut, den es brauch, um aufzubrechen.

holländische Autorin mit Recht prominent an der Frankfurter Buchmesse platzieren sollte, beschreibt eine einzige Nacht. Eine Nacht, die die Protagonistin nicht schlafen lässt. Eine Nacht, in der sie genau spürt, dass eine Zutat in ihrem Leben fehlt. Eine Nacht, in der sie in die Küche geht und einen Teig anrührt, den Beginn von etwas Neuem. Mehl, Salz, Zucker, Hefe und Eier. Ein Teig, der aufgehen und etwas freisetzen soll, was in den bloss vermengten Zutaten erst schlummert – Russischen Napfkuchen. Den Mut, den es brauch, um aufzubrechen. Margriet de Moor, eine der bedeutendsten niederländischen Autorinnen der Gegenwart, studierte Klavier und Gesang, bevor sie sich dem Schreiben zuwandte. Bereits ihr erster Roman «Erst grau dann weiss dann blau» (Hanser, 1993) wurde ein sensationeller Erfolg. Heute sind ihre Romane und Erzählungen in alle Weltsprachen übersetzt. Ihr Werk erscheint im Hanser Verlag, zuletzt «Die Verabredung» (Roman, 2000), «Der Jongleur» (Ein Divertimento, 2008), «Der Maler und das Mädchen» (Roman, 2011), und «Mélodie d’amour» (Roman, 2014). Margriet de Moor lebt in Amsterdam.

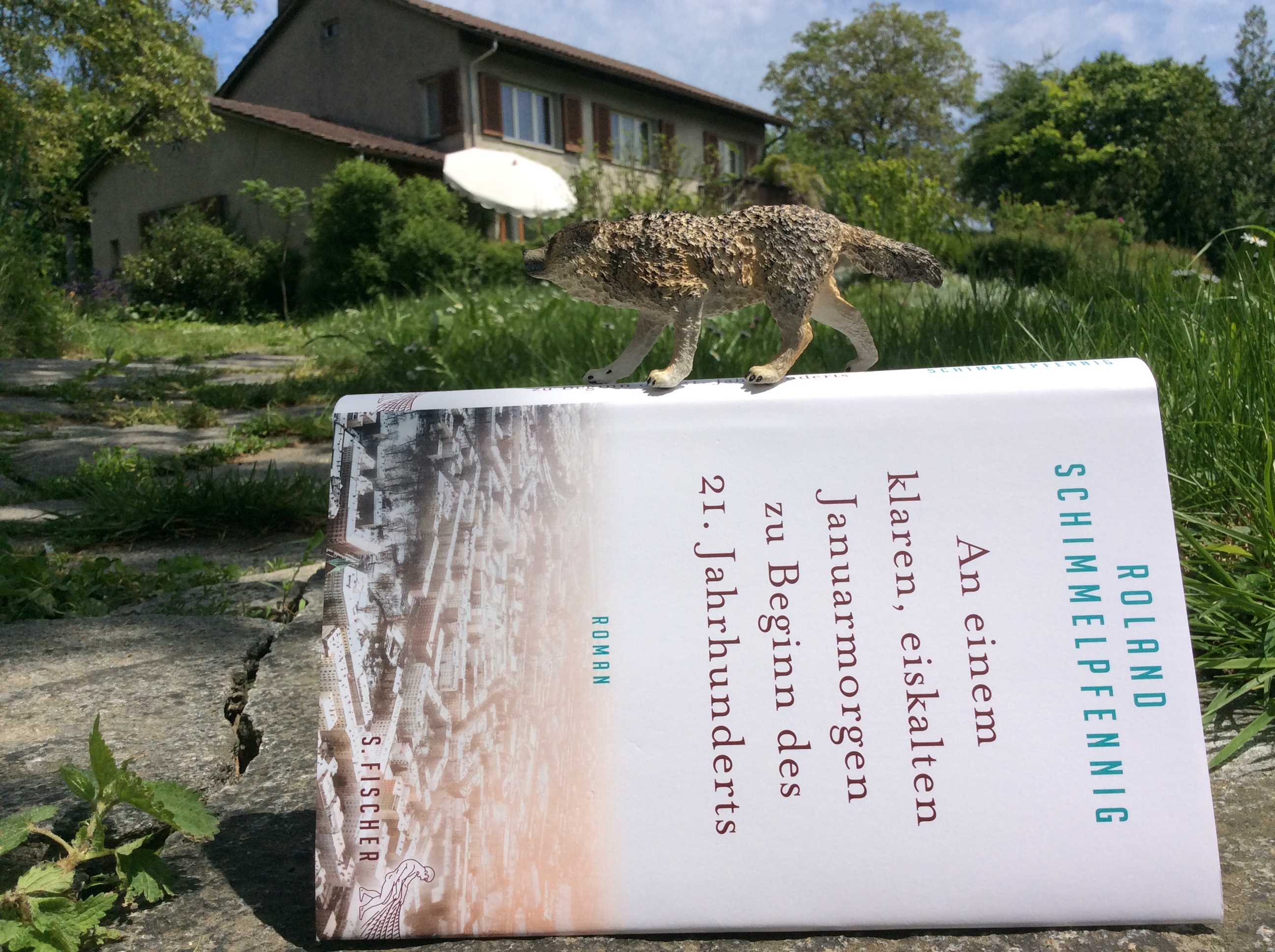

Margriet de Moor, eine der bedeutendsten niederländischen Autorinnen der Gegenwart, studierte Klavier und Gesang, bevor sie sich dem Schreiben zuwandte. Bereits ihr erster Roman «Erst grau dann weiss dann blau» (Hanser, 1993) wurde ein sensationeller Erfolg. Heute sind ihre Romane und Erzählungen in alle Weltsprachen übersetzt. Ihr Werk erscheint im Hanser Verlag, zuletzt «Die Verabredung» (Roman, 2000), «Der Jongleur» (Ein Divertimento, 2008), «Der Maler und das Mädchen» (Roman, 2011), und «Mélodie d’amour» (Roman, 2014). Margriet de Moor lebt in Amsterdam. wetteifert er an Heisshunger, der selbst dem schlechtesten Hasen gierig nachstellt, an Tücke, Perfidie, während er dabei keine Spur vom Edelmuth des Löwen, von der frischen Tapferkeit des Eisbärs, vom Humor des Landbärs, von der Anhänglichkeit des Hundes hat.» Aber so sehr man den Wolf damals mit den Charakterzügen des Menschen beschreibt, so sehr ist der Wolf auch heute Sinnbild einer menschlichen Sehnsucht. Einst die Angst verkörpernd, die Angst vor der Unberechenbarkeit der Natur, ist der Wolf heute «personifizierte» Sehnsucht nach unmittelbarer Nähe zur Natur. Der Wolf als Medium.

wetteifert er an Heisshunger, der selbst dem schlechtesten Hasen gierig nachstellt, an Tücke, Perfidie, während er dabei keine Spur vom Edelmuth des Löwen, von der frischen Tapferkeit des Eisbärs, vom Humor des Landbärs, von der Anhänglichkeit des Hundes hat.» Aber so sehr man den Wolf damals mit den Charakterzügen des Menschen beschreibt, so sehr ist der Wolf auch heute Sinnbild einer menschlichen Sehnsucht. Einst die Angst verkörpernd, die Angst vor der Unberechenbarkeit der Natur, ist der Wolf heute «personifizierte» Sehnsucht nach unmittelbarer Nähe zur Natur. Der Wolf als Medium.