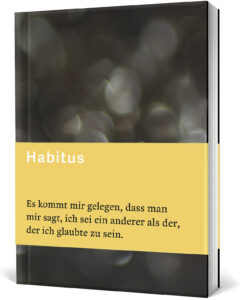

Ein ganz spezieller Auftritt zweier Künstler*innen, die mit ihrer Kunst nicht nur innere Bilder erzeugen und Fragen stellen wollen. Zusammen mit der Künsterin Sascha Reichstein schuf Waseem Hussain ein überaus sinnliches Buch über innere und äussere Landschaften, über die Frage, was den Menschen ausmacht, wie weit Abbild und Tatsächliches übereinstimmen. „Habitus“ ist viel mehr als ein Buch.

Da haben sich zwei etwas ganz Besonderes vorgenommen. Kaum etwas an diesem Buch entspricht der Norm. Schon in seiner äusseren Erscheinung, seiner Grösse, seinem reduzierten Einband und der Tatsache, dass man die Namen der beiden Künster*innen nur auf dem Buchrücken lesen kann – das Resultat einer ausserordentlichen Zusammenarbeit. Schweres Papier, Fadenheftung, mehrheitlich doppelseitige Fotografien in bestechender Qualität, überaus sorgfältig gesetzt, in schönster Schrift, wie geschaffen, um offen auf einem Tisch oder Stehpult liegenzubleiben, als Einladung, seine Wirkung als Gesamtkunstwerk zu entfalten, als ginge es nicht nur in der Geschichte, in den Fotografien, im Zusammenspiel zwischen Bild und Text um den „Habitus“, ein Erscheinungsbild, sondern auch um das Erscheinungsbild des Buches, des Gesamtkunstwerks an sich.

Ein Buch als Statement! Hier manifestiert sich Wort und Bild in einem Buch als Monument, kompromislos, gradlinig und in Vollendung präsentiert. Fotografien und Text verschrenken sich ineinander, spielen miteinander, reiben und ergänzen, ohne jemals erklären zu wollen. Das „Habitus“ weder als Roman noch als Erzählung betitelt ist, verweist auf die Einzigartigkeit dieses Kunstwerks. „Habitus“ ist weder erläuterter Bildband noch illustrierte Erzählung. „Habitus“ ist in seinem Habitus alles, ein Kunstwerk, das sich mehrfach spiegelt.

Ein Buch als Statement! Hier manifestiert sich Wort und Bild in einem Buch als Monument, kompromislos, gradlinig und in Vollendung präsentiert. Fotografien und Text verschrenken sich ineinander, spielen miteinander, reiben und ergänzen, ohne jemals erklären zu wollen. Das „Habitus“ weder als Roman noch als Erzählung betitelt ist, verweist auf die Einzigartigkeit dieses Kunstwerks. „Habitus“ ist weder erläuterter Bildband noch illustrierte Erzählung. „Habitus“ ist in seinem Habitus alles, ein Kunstwerk, das sich mehrfach spiegelt.

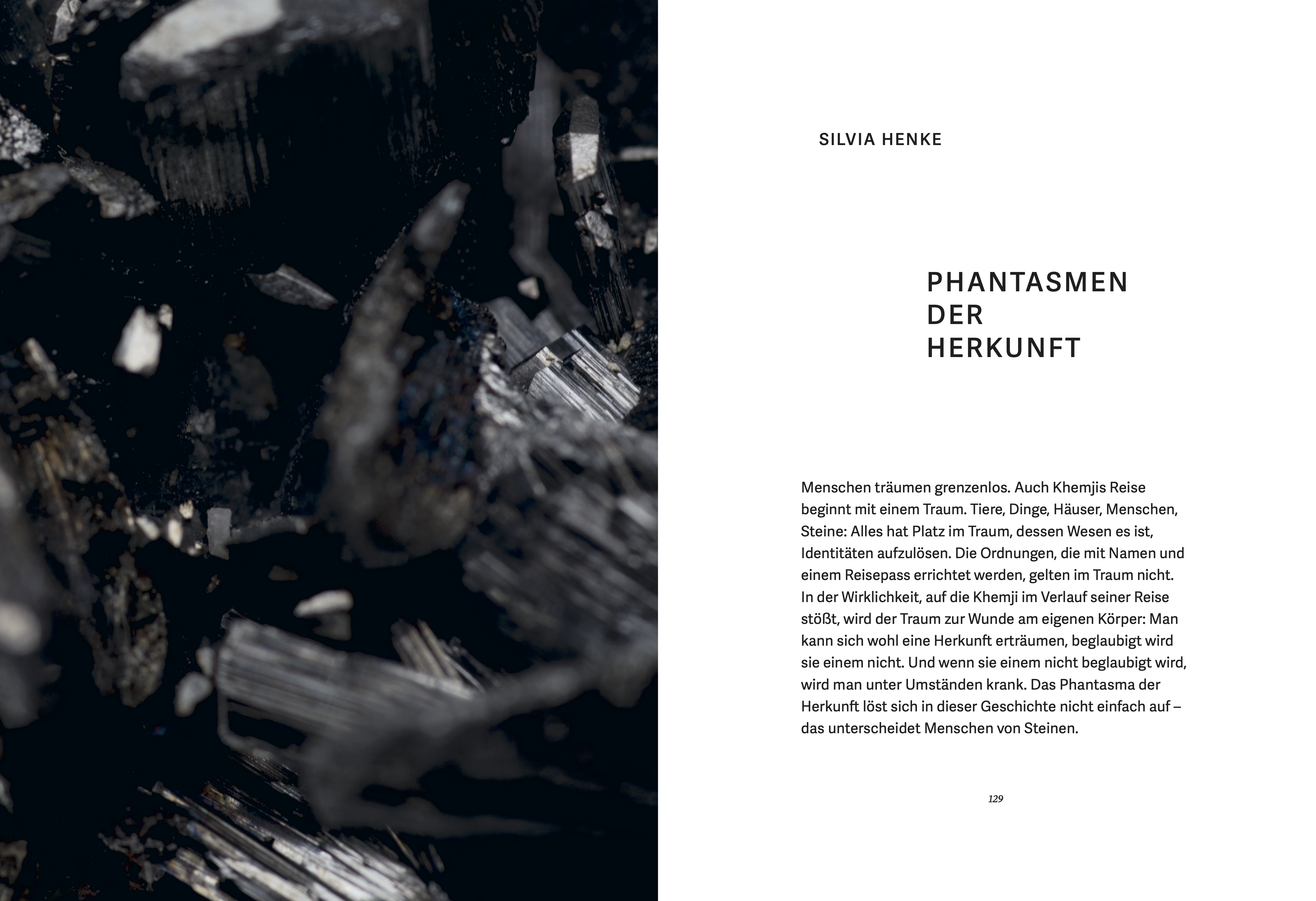

Damit sich mutige Leser*innen aber doch nicht ganz und gar alleine mit Interpretation, Spekulation und sich aufdrängenden Fragen auseinandersetzen müssen, ist dem Buch ein Essay der Kulturwissenschaftlerin Silvia Henke mit dem Titel „Phantasmen und Herkunft“ beigefügt, in dem die Publizistin versucht, Text und Bild in Zusammenhang zu bringen, mögliche Schlüssel zu Bild und Text offerierend, nicht weil Text und Bild das brauchen würden, sondern weil hinter Bild und Text auch die Entstehung dieses Buches Schlüsse und Schlüssel liefert.

Und weil ich den Autor seit vielen Jahren kenne und mir viel daran liegt, dass diesem speziellen Buch auch eine spezielle Buchbesprechung folgt, stelle ich einige Fragen ganz direkt an den Autor Waseem Hussain.

Wer eine Geschichte über Herkunft schreibt, letztlich beschäftigt sich ein Grossteil der erzählenden Literatur mit Fragen der Herkunft, könnte ja einfach eine Geschichte erzählen und ein Buch daraus machen. Ganz offensichtlich war die Intention zu „Habitus“ aber eine andere. Wann und wie wurde dir klar, aus Text und Bild ein Buch werden zu lassen, das fast alle Massstäbe sprengt?

Als ich die Manuskriptblätter nebeneinander auf dem Tisch liegen sah, hatte ich einen Januar des Schreibens im Delirium hinter mir. Ich mochte den Abschluss nicht wahrhaben und zog ruhelos durch die Winterkälte. Eines Tages kehrte ich zurück mit diesem grossen Traum: mein Text Seite an Seite mit Kunst, das Buch erstklassig gestaltet und hochwertig hergestellt. Ich wusste, dass seine Verwirklichung es ermöglichen würde, über ein Trauma zu sprechen, das viele Menschen kennen.

Das Trauma, nicht als der wahrgenommen zu werden, der man ist, der man glaubt zu sein, falsch verstanden zu werden. Den Schlüssel seiner Herkunft, seiner Heimat, seiner Familie nie zu finden, dieses zerstörerische Gefühl, ausgeschlossen zu bleiben. Sascha Reichsteins Fotografien sind Nahaufnahmen kristalliner Oberflächen, ihre graphische Arbeiten, die sich manchmal mit den Fotografien überschneiden, Annäherungen, Interpretationen dieser Oberflächen. Khemjis Reise ins Land seiner Herkunft, deine Erzählung ist ebenso Annäherung und die Konfrontation mit Interpretation. Oberflächlich eine Traumreise, die zusammen mit den Bildern zu einer Mehrfachspiegelung wird. Warum sind Fragen nach Herkunft, Heimat, Zugehörigkeit so wichtig?

Ich antworte mit einer Philosophie aus dem Süden Afrikas: Ich bin, weil du bist. Verweigere einem Menschen Herkunft, Heimat oder Zugehörigkeit und er wird sich unvollständig, haltlos, löchrig fühlen. Diese traumatische Erfahrung wird sich in seinem Empfinden, Denken und Handeln widerspiegeln. Die Fragen, nach denen du dich erkundigst, sind also nicht nur politisch oder kulturell. Sie sind existenziell.

Erzählst du ein bisschen von der Zusammenarbeit mit Sascha Reichstein, treffen doch zwei ziemlich verschiedene „Sprachen“ aufeinander, die ganz unterschiedliche Bilder erzeugen. Was stand von Beginn weg fest? Wo lagen die Knackpunkte einer derart aufwändigen Arbeit?

Sascha hat einen aussergewöhnlich genauen Blick für das Einzelne im Ganzen und für dieses im Kleinsten, und sie bezieht das Räumliche und das Akustische immer mit ein. Ich schickte ihr meine Erzählung, wir trafen uns in Zürich. Am Ende eines Abendessens und langen Gesprächs waren wir uns einig, dass wir dieses Buch machen wollten. Gerade weil wir ergänzende Sprache sprechen. Wir waren nie versucht, einander Ratschläge zu geben, Änderungen zu fordern, Erwartungen zu stellen. Es ist dem handwerklichen Geschick von Hanna Williamson-Koller, unserer Buchgestalterin, zu verdanken, dass durch die Verbindung unserer Werke eine neue, eigenständige Spannung entstanden ist und gleichzeitig mein Text und Saschas Bilder ihre eigene Spannung behalten haben.

Sascha hat einen aussergewöhnlich genauen Blick für das Einzelne im Ganzen und für dieses im Kleinsten, und sie bezieht das Räumliche und das Akustische immer mit ein. Ich schickte ihr meine Erzählung, wir trafen uns in Zürich. Am Ende eines Abendessens und langen Gesprächs waren wir uns einig, dass wir dieses Buch machen wollten. Gerade weil wir ergänzende Sprache sprechen. Wir waren nie versucht, einander Ratschläge zu geben, Änderungen zu fordern, Erwartungen zu stellen. Es ist dem handwerklichen Geschick von Hanna Williamson-Koller, unserer Buchgestalterin, zu verdanken, dass durch die Verbindung unserer Werke eine neue, eigenständige Spannung entstanden ist und gleichzeitig mein Text und Saschas Bilder ihre eigene Spannung behalten haben.

Stein, Gesteinsschichten, Ablagerungen, kristalline Formationen sind Momentaufnahmen der Erdgeschichte, eingelagerte Zeit, nicht weit weg von dem, was wir an Schichten, Versteinerungen, Ablagerungen mit uns herumtragen. Nicht nur das, was wir selbst erlebten, auch all das, was in unseren genetischen Erinnerungen festgeschrieben ist, über Generationen. Soll man sich lösen wollen, oder ist nicht viel entscheidender das Bewusstsein dessen?

Waseem Hussain ist Schriftsteller, Essayist und Songwriter. Er wurde 1966 in der pakistanischen Hafenstadt Karachi geboren und wuchs in Kilchberg am Zürichsee auf. In jungen Jahren kuratierte er Kunstausstellungen, organisierte Kulturveranstaltungen und war Mitglied der Independent Regional Experts Group der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia. Als Journalist berichtete er für die Schweizer Presse aus Südasien und wurde für seine investigativen Recherchen mit dem Prix Mass-Médias der Fondation Christophe Eckenstein ausgezeichnet. Er lebt in der Nähe von Zürich.

Sascha Reichstein ist Künstlerin, Gestalterin und Dozentin. Sie wurde 1971 in Zürich geboren und lebt und arbeitet in Wien. Im Zentrum ihrer künstlerischen Arbeit stehen die Auseinandersetzung mit kulturellen Verschiebungen sowie das Spannungsfeld zwischen Tradition und Erneuerung. Reichsteins Werke gehen von regionalen westlichen Kontexten aus, die sich durch Übertragungen, Übersetzungen oder Verflechtungen in den Rest der Welt ausdehnen. Ihre künstlerischen Medien umfassen Fotografie, Video und Installation und werden international in diversen Kontexten und Institutionen gezeigt.

Beitragsbild © Franziska Willimann