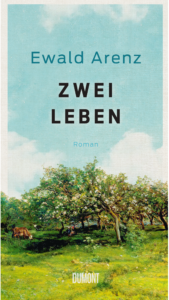

Die 70er irgendwo im fränkischen Süddeutschland. Roberta kehrt nach einer ernüchternden Lehre in der Stadt zurück in ihr Heimatdorf. Obwohl da einmal der Plan war, in die Welt hinauszuziehen, als Modistin ihr Glück zu finden, arbeitet sie wieder auf dem Hof ihrer Eltern und nimmt einen Faden auf, den sie nie ganz losliess.

Ewald Arenz ist ein Phänomen. Obwohl er seit fast vierzig Jahren als Schriftsteller veröffentlicht, wurde er erst mit „Alte Sorten“, seinem ersten Roman bei Dumont, einem breiten Publikum zum Fixstern. Dabei trugen bis zum Verlagswechsel schon mehr als ein Dutzend Titel seinen Namen, änderte sich eigentlich bloss der Verlag. Ewald Arenz blieb seiner Herkunftsgegend treu, dem Leben auf dem Land, einer Welt zwischen Idylle und harter Realität. Schon sein Bestseller „Alte Sorten“ ist ein Roman darüber, wie sehr uns Leben weggenommen wird und wie schwer es ist, zurückzufinden, wie sehr sich Tradition und Aufbruch reiben.

Ewald Arenz ist ein Phänomen. Obwohl er seit fast vierzig Jahren als Schriftsteller veröffentlicht, wurde er erst mit „Alte Sorten“, seinem ersten Roman bei Dumont, einem breiten Publikum zum Fixstern. Dabei trugen bis zum Verlagswechsel schon mehr als ein Dutzend Titel seinen Namen, änderte sich eigentlich bloss der Verlag. Ewald Arenz blieb seiner Herkunftsgegend treu, dem Leben auf dem Land, einer Welt zwischen Idylle und harter Realität. Schon sein Bestseller „Alte Sorten“ ist ein Roman darüber, wie sehr uns Leben weggenommen wird und wie schwer es ist, zurückzufinden, wie sehr sich Tradition und Aufbruch reiben.

In „Zwei Leben“ versucht Roberta einen Neustart auf dem Hof ihrer Eltern. Roberta ist das einzige Kind. Sie weiss um die Verpflichtung, die unausgesprochen auf ihren Schultern liegt, erst recht jetzt, wo der eine Versuch des Ausbrechens gescheitert ist. Man macht zuhause kein grosses Aufhebens über ihre Rückkehr. Sie ist wieder da und packt an. Roberta spürt, dass der Traum, ihr ganz eigenes Leben zu finden, nicht ausgeträumt ist, dereinst selbst zu schneidern, Kleider zu entwerfen, dort zu wirken, wo Kleidung nicht bloss Mittel zum Zweck ist. Über die gebändigte Sehnsucht hilft ihr Wilhelm, mit dem sie schon eine Kindheit lang Freundschaft verbindet. Wilhelm, der Sohn des Pfarrers. Aber weil sie weiss, dass Wilhelm bald wegziehen wird, um in der fernen Stadt zu studieren, wehrt sie sich gegen ein Gefühl im Bauch, das mehr und mehr zum Elexier wird.

Die Pfarrersleute sind unmittelbare Nachbarn. Man kennt sich, obwohl kein Zaun, sondern eine Mauer das Pfarrhaus umgibt, obwohl die Mutter Wilhelms einst in fernen Hamburg aufwuchs und jeder im Dorf spürt, dass die Frau, die immer die Frau Pfarrer ist, von der man nicht einmal den Vornamen kennt, nie eine Hiesige werden wird. Das spürt auch Heinrich, ihr Mann, dem der Kampf gegen das Schweigen und der latente Trotz im Dorf längst zur Lebensaufgabe geworden ist. Getrud, die Frau Pfarrer, will weg, auch wenn ausser ihrem Bruder, der in der Ferne als Wissenschaftler Erfolge feiert, niemand etwas von ihrem tiefsitzenden Schmerz erfährt. Selbst Heinrich, ihr Mann, der das Unglück seiner Frau spürt, sitzt den Schmerz aus.

Zwischen Roberta und Wilhelm entwickelt sich eine vorsichtige Liebe. Roberta weiss, dass sie ihr Herz nicht an einen zukünftigen Studenten verlieren sollte und Wilhelm drängt nicht. Robertas Eltern blenden die Bedürnisse ihrer Tochter aus und Wilhelms Eltern sind so sehr mit sich selbst beschäftigt, dass ausser Robertas Grossvater niemand merkt, was sich zwischen den beiden anbahnt. In ihrer Not erbittet Wilhelms Mutter ihren Gatten um eine Auszeit, als Begleitung einer Vortragsreise ihres Bruders. Eine Reise, die in den letzten Tagen eine ganz unerwartete Wendung bekommt und das Leben Wilhelms Mutter arg ins Wanken bringt. Aber auch im Dorf überstürzen sich die Ereignisse. Der Tod zieht wie eine schwarze Wolke über das Dorf.

Mag sein, dass die Geschichte selbst in Sachen Melodramatik etwas dick aufträgt, dass auch etwas weniger Schmerz gezeigt hätte, dass sich unter kleinen Schritten grosse Kluften aufreissen können. Was den Reiz des Buches ausmacht, ist seine Sinnlichkeit. Ewald Arenz beschreibt derart leidenschaftlich und innig, dass ich als Leser die Landschaft riechen kann. Aber auch die Sinnlichkeit in den Gefühlen des Personals, in diesen zwei Leben dieser beiden so unterschiedlichen Frauen; Roberta und Gertrud. Oder im klaffenden Gegensatz zwischen den Auswirkungen der 68er und einer bäuerlichen Tradition, die erst auf Änderungen aufsteigt, wenn es nicht zu vermeiden ist. Ewald Arenz weiss genau, wovon er schreibt. Er schöpft aus der Atmosphäre seiner eigenen Herkunft – und tut dies mit Wonne.

Die Fans werden den neuen Arenz lieben!

Ewald Arenz wurde 1965 in Nürnberg geboren und studierte nach einigen Semestern Rechtswissenschaft englische und amerikanische Literatur sowie Geschichte. Er ist einer der produktivsten und erfolgreichsten Schriftsteller Deutschlands, dessen Gesamtauflage bei über einer Million verkaufter Bücher liegt. „Alte Sorten“, „Der große Sommer“ und „Die Liebe an miesen Tagen“ waren mehrfach Jahresbestseller auf der SPIEGEL Bestsellerliste und wurden in viele Sprachen übersetzt. Arenz ist mit vielen Kulturpreisen ausgezeichnet worden.

Ewald Arenz wurde 1965 in Nürnberg geboren und studierte nach einigen Semestern Rechtswissenschaft englische und amerikanische Literatur sowie Geschichte. Er ist einer der produktivsten und erfolgreichsten Schriftsteller Deutschlands, dessen Gesamtauflage bei über einer Million verkaufter Bücher liegt. „Alte Sorten“, „Der große Sommer“ und „Die Liebe an miesen Tagen“ waren mehrfach Jahresbestseller auf der SPIEGEL Bestsellerliste und wurden in viele Sprachen übersetzt. Arenz ist mit vielen Kulturpreisen ausgezeichnet worden.

Beitragsbild © Ilka Birkefeld

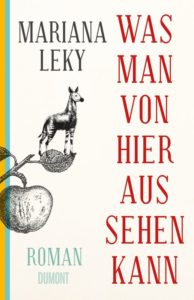

In einem der Flaggschiffe des Zürcher Literaturfestivals „Zürich liest 2017“, im Literaturhaus Zürich, lasen am Samstag Mariana Leky aus ihrem Bestsellerroman „Was man von hier aus sehen kann“ und Sten Nadolny aus „Das Glück des Zauberers“. Beide wurden sie mit ihren Romanen von ihren jeweiligen Moderationen zum „Magischen Realismus“ gezählt, der Verschmelzung von magischer Realität und realer Wirklichkeit. Aber wie magisch war dieser Abend im Literaturhaus Zürich denn wirklich?

In einem der Flaggschiffe des Zürcher Literaturfestivals „Zürich liest 2017“, im Literaturhaus Zürich, lasen am Samstag Mariana Leky aus ihrem Bestsellerroman „Was man von hier aus sehen kann“ und Sten Nadolny aus „Das Glück des Zauberers“. Beide wurden sie mit ihren Romanen von ihren jeweiligen Moderationen zum „Magischen Realismus“ gezählt, der Verschmelzung von magischer Realität und realer Wirklichkeit. Aber wie magisch war dieser Abend im Literaturhaus Zürich denn wirklich? gesehen?“, fragte die Auorin. „Irgendwie zusammengesetzte Tiere, irgendwie aus bekannten Einzelteilen zu einem neuen, nicht wirklich passendem, zusammengesetzt.“ Das Okapi ist das „Wappentier“ des Romans. So, wie viele die Menschen im Buch in ihren „Einzelteilen“ nicht wirklich zusammenpassen, sieht das Okapi zusammengesetzt aus. Mariana Leky erzählt langsam und genau, verstärkt durch ihre sprachliche Präzision meinen Blick. Sie versteht es, Menschen darzustellen, die langsam und doch mutig sind, etwas, was im realen Leben nicht zusammenzupassen scheint. Mariana Leky erzählt von Luise und ihrer Wunschgrossmutter Selma. Von Eltern, die nie da sind, wenn sie gebraucht werden und über einen grossen Bogen von

gesehen?“, fragte die Auorin. „Irgendwie zusammengesetzte Tiere, irgendwie aus bekannten Einzelteilen zu einem neuen, nicht wirklich passendem, zusammengesetzt.“ Das Okapi ist das „Wappentier“ des Romans. So, wie viele die Menschen im Buch in ihren „Einzelteilen“ nicht wirklich zusammenpassen, sieht das Okapi zusammengesetzt aus. Mariana Leky erzählt langsam und genau, verstärkt durch ihre sprachliche Präzision meinen Blick. Sie versteht es, Menschen darzustellen, die langsam und doch mutig sind, etwas, was im realen Leben nicht zusammenzupassen scheint. Mariana Leky erzählt von Luise und ihrer Wunschgrossmutter Selma. Von Eltern, die nie da sind, wenn sie gebraucht werden und über einen grossen Bogen von  der 22 Jahre alt gewordenen Luise, die auf der Suche nach ihrem verloren gegangenen Hund Alaska einen 25jährigen buddhistischen Mönch trifft, der zum Mann ihres Lebens wird, sie, die Verstockte, sie, die für einmal die Initiative ergreift. Nicht wie der Optiker im Dorf, der seine Liebe zu Selma, Luises Grossmutter, über Jahrzehnte in einem Bündel Liebesbriefe mit sich herumträgt.

der 22 Jahre alt gewordenen Luise, die auf der Suche nach ihrem verloren gegangenen Hund Alaska einen 25jährigen buddhistischen Mönch trifft, der zum Mann ihres Lebens wird, sie, die Verstockte, sie, die für einmal die Initiative ergreift. Nicht wie der Optiker im Dorf, der seine Liebe zu Selma, Luises Grossmutter, über Jahrzehnte in einem Bündel Liebesbriefe mit sich herumträgt. Etwas, was Sten Nadolny so nicht gelingen will. Nadolny erzählt in zwölf langen Briefen, die der grosse Zauberer Pahroc seiner Enkelin Mathilde schreibt, von 111 Jahren eines grossen Zaubererlebens und eines schrecklichen Jahrhunderts. Mag sein, dass das „Zauberthema“ arg strapaziert ist und ich als Nadolny-Leser mit jedem Roman des Autors jene absolute Faszination zurückwünsche, die ich seit drei Jahrzehnten seit seinem unübertroffenenen Buch „Entdeckung der Langsamkeit“ erwarte. Sten Nadolny bemüht sich, paart Witz mit Düsternis, Schrecken mit Komik, Magie mit der Grausamkeit von Krieg, Schmerz und Verzweiflung. Sehe ich den

Etwas, was Sten Nadolny so nicht gelingen will. Nadolny erzählt in zwölf langen Briefen, die der grosse Zauberer Pahroc seiner Enkelin Mathilde schreibt, von 111 Jahren eines grossen Zaubererlebens und eines schrecklichen Jahrhunderts. Mag sein, dass das „Zauberthema“ arg strapaziert ist und ich als Nadolny-Leser mit jedem Roman des Autors jene absolute Faszination zurückwünsche, die ich seit drei Jahrzehnten seit seinem unübertroffenenen Buch „Entdeckung der Langsamkeit“ erwarte. Sten Nadolny bemüht sich, paart Witz mit Düsternis, Schrecken mit Komik, Magie mit der Grausamkeit von Krieg, Schmerz und Verzweiflung. Sehe ich den  mittlerweile über 75 Jahre alt gewordenen auf der Bühne erzählen und funkeln, nimmt er mich noch immer für sich ein. Selbst das mir fremde Thema, das er zu einer Metapher für intelligente, kreative und bewegliche Menschen gesehen haben will, die permanent in der Gefahr seien, zu einer Minderheit zu werden. Heute erst recht, in einer Zeit von Engstirnigkeit und Borniertheit, wo blanker Hass und dumpfer Nationalismus Politik machen. Dem Roman fehlt die Tiefe, vielen Szenen der Atem. Wenn Sie ihn noch nicht gelesen haben, lesen Sie „Die Entdeckung der Langsamkeit“ – epochal!

mittlerweile über 75 Jahre alt gewordenen auf der Bühne erzählen und funkeln, nimmt er mich noch immer für sich ein. Selbst das mir fremde Thema, das er zu einer Metapher für intelligente, kreative und bewegliche Menschen gesehen haben will, die permanent in der Gefahr seien, zu einer Minderheit zu werden. Heute erst recht, in einer Zeit von Engstirnigkeit und Borniertheit, wo blanker Hass und dumpfer Nationalismus Politik machen. Dem Roman fehlt die Tiefe, vielen Szenen der Atem. Wenn Sie ihn noch nicht gelesen haben, lesen Sie „Die Entdeckung der Langsamkeit“ – epochal!

Es sind neun junge Leben, die wie in einem Episodenfilm an ihren Rändern miteinander verwoben sind. Neun Leben, die in krassem Gegensatz stehen zum Publikum, das anlässlich einer Lesung im schaffhausischen Osterfingen (

Es sind neun junge Leben, die wie in einem Episodenfilm an ihren Rändern miteinander verwoben sind. Neun Leben, die in krassem Gegensatz stehen zum Publikum, das anlässlich einer Lesung im schaffhausischen Osterfingen (

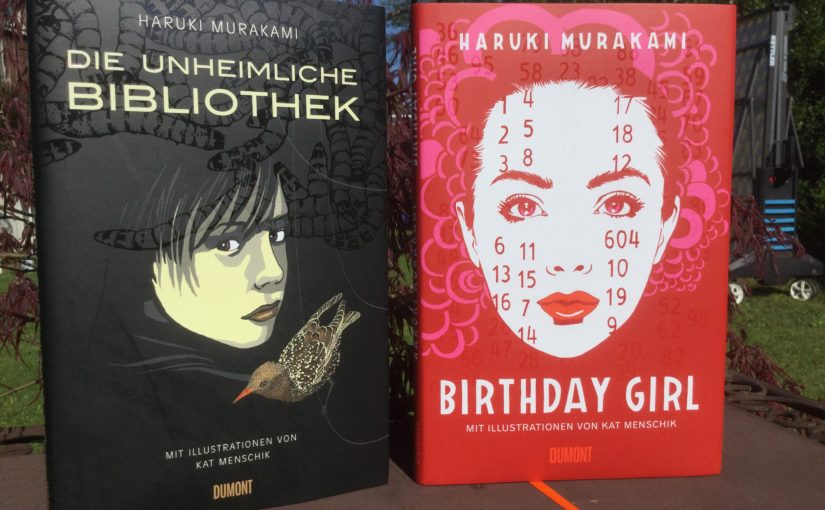

Haruki Murakami, 1949 in Kyoto geboren, lebte über längere Zeit in den USA und in Europa und ist der gefeierte und mit höchsten Literaturpreisen ausgezeichnete Autor zahlreicher Romane und Erzählungen. Sein Werk erscheint in deutscher Übersetzung im DuMont Buchverlag.

Haruki Murakami, 1949 in Kyoto geboren, lebte über längere Zeit in den USA und in Europa und ist der gefeierte und mit höchsten Literaturpreisen ausgezeichnete Autor zahlreicher Romane und Erzählungen. Sein Werk erscheint in deutscher Übersetzung im DuMont Buchverlag. Kat Menschik, 1968 geboren, lebt als freie Illustratorin in Berlin und im Oderbruch. Ihre Zeichnungen erscheinen regelmäßig in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Für DuMont illustrierte sie Haruki Murakamis «Schlaf» (2009) sowie «Die Bäckereiüberfälle» (2012) und Ernst H. Gombrichs «Eine kurze Weltgeschichte für junge Leser» (2011). Der immerwährende Kalender «Das Variable Kalendarium» erschien 2012.

Kat Menschik, 1968 geboren, lebt als freie Illustratorin in Berlin und im Oderbruch. Ihre Zeichnungen erscheinen regelmäßig in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Für DuMont illustrierte sie Haruki Murakamis «Schlaf» (2009) sowie «Die Bäckereiüberfälle» (2012) und Ernst H. Gombrichs «Eine kurze Weltgeschichte für junge Leser» (2011). Der immerwährende Kalender «Das Variable Kalendarium» erschien 2012.

n Knall freisetzt, leuchtet mit einem Mal der Alltag durch die emotionalen Erschütterungen einer ersten, grossen Liebe. Erst recht als sich in der Folge die Ereignisse überschlagen.

n Knall freisetzt, leuchtet mit einem Mal der Alltag durch die emotionalen Erschütterungen einer ersten, grossen Liebe. Erst recht als sich in der Folge die Ereignisse überschlagen. Berni Mayer, geboren 1974 in Mallersdorf, Bayern, lebt als Journalist, Musiker und Übersetzer in Berlin. Er war Redaktionsleiter bei MTV- und VIVA-Online und hat für das Label Virgin Records gearbeitet. Heute schreibt er u.a. für den Rolling Stone und bloggt auf bernimayer.de über Fussball, Filme und die Räudigkeit der Welt. 2012 bis 2014 erschien seine dreibändige Krimireihe um den arbeitslosen Musikjournalisten und Detektei Erben Max Mandel (Heyne Hardcore). «Rosalie» ist sein literarisches Debüt.

Berni Mayer, geboren 1974 in Mallersdorf, Bayern, lebt als Journalist, Musiker und Übersetzer in Berlin. Er war Redaktionsleiter bei MTV- und VIVA-Online und hat für das Label Virgin Records gearbeitet. Heute schreibt er u.a. für den Rolling Stone und bloggt auf bernimayer.de über Fussball, Filme und die Räudigkeit der Welt. 2012 bis 2014 erschien seine dreibändige Krimireihe um den arbeitslosen Musikjournalisten und Detektei Erben Max Mandel (Heyne Hardcore). «Rosalie» ist sein literarisches Debüt.

Und ich als Leser bin mit gebundenen Händen Zeuge eines Zerfalls, eines Abfalls in die Tiefen von Persönlichkeitsverlust, Wahnvorstellung, Paranoia. Was zu Beginn des Buches wie der Bericht über eine «einfache», für die Betroffene aber katastrophale Schreibkrise beginnt, entpuppt sich immer deutlicher als Psychothriller im Kopf des Lesers, den genau jener Zwiespalt zwischen Realität und Fiktion in die Tiefe zieht, der dem Buch das Thema gibt. Schon erstaunlich, welcher Sog sich da entwickelt und wie meisterhaft die Autorin mit mir als Leser spielt, ohne das ich mich «verschaukelt» fühle. Eine raffinierte Berg- und Talfahrt durch die Psyche des Menschen!

Und ich als Leser bin mit gebundenen Händen Zeuge eines Zerfalls, eines Abfalls in die Tiefen von Persönlichkeitsverlust, Wahnvorstellung, Paranoia. Was zu Beginn des Buches wie der Bericht über eine «einfache», für die Betroffene aber katastrophale Schreibkrise beginnt, entpuppt sich immer deutlicher als Psychothriller im Kopf des Lesers, den genau jener Zwiespalt zwischen Realität und Fiktion in die Tiefe zieht, der dem Buch das Thema gibt. Schon erstaunlich, welcher Sog sich da entwickelt und wie meisterhaft die Autorin mit mir als Leser spielt, ohne das ich mich «verschaukelt» fühle. Eine raffinierte Berg- und Talfahrt durch die Psyche des Menschen! Delphine de Vegan (1966) lebt mit ihren beiden Kindern in Paris. Während sie tagsüber in einem Meinungsforschungsinstitut arbeitete und ihre Mutterrolle erfüllte, schrieb sie spät abends und nachts an ihren ersten Romanen. Seit 2007, nach dem großen Erfolg ihres Romans «No & ich», lebt sie vom Schreiben. In «No & ich» schildert sie das Leben einer jungen Obdachlosen aus Sicht eines hochbegabten dreizehnjährigen Mädchens. Der Roman wurde vielfach ausgezeichnet, in mehr als zwanzig Sprachen übersetzt und verfilmt.

Delphine de Vegan (1966) lebt mit ihren beiden Kindern in Paris. Während sie tagsüber in einem Meinungsforschungsinstitut arbeitete und ihre Mutterrolle erfüllte, schrieb sie spät abends und nachts an ihren ersten Romanen. Seit 2007, nach dem großen Erfolg ihres Romans «No & ich», lebt sie vom Schreiben. In «No & ich» schildert sie das Leben einer jungen Obdachlosen aus Sicht eines hochbegabten dreizehnjährigen Mädchens. Der Roman wurde vielfach ausgezeichnet, in mehr als zwanzig Sprachen übersetzt und verfilmt.

njährige Leonhard allein im Haus seiner Eltern. Am Neujahrsmorgen kommt das Leben dann einfach zu ihm: Eine fremde Frau schläft auf dem Boden in der Diele. In der nächsten Nacht schläft Leonhard mit ihr im Gästezimmer. Emilie und Maria hingegen, beide über siebzig, sind unternehmungslustig, wenn auch den Ereignissen auf ihrer Reise in ein tschechisches Kurhotel nicht mehr ganz gewachsen. War es wirklich ein Klavierlehrer, der sie dorthin fuhr, und hat er tatsächlich betrunken die Nacht im Bett zwischen den alten Damen verbracht?

njährige Leonhard allein im Haus seiner Eltern. Am Neujahrsmorgen kommt das Leben dann einfach zu ihm: Eine fremde Frau schläft auf dem Boden in der Diele. In der nächsten Nacht schläft Leonhard mit ihr im Gästezimmer. Emilie und Maria hingegen, beide über siebzig, sind unternehmungslustig, wenn auch den Ereignissen auf ihrer Reise in ein tschechisches Kurhotel nicht mehr ganz gewachsen. War es wirklich ein Klavierlehrer, der sie dorthin fuhr, und hat er tatsächlich betrunken die Nacht im Bett zwischen den alten Damen verbracht?