1

Man geht das Zimmer ab, man geht es mit

den Augen ab, im Bett liegend, und es ist

sehr früh am Morgen, und man sucht nach

ersten Schatten, nach ersten Umrissen,

nach ersten Farben. Man wartet auf

Geräusche, auf die Rufe der Kinder

vielleicht oder auf den Schlag der

Glocken. Man wartet auf Stimmen im

Treppenhaus, es ist noch früh, denkt man,

einer ist zu hören, der sich räuspert, um

die ersten Worte zu sprechen an diesem

Tag. Man verlässt das Bett und man kennt

die Ecken des Zimmers, die Kanten der

Möbel, man findet sich zurecht in dem

Halbdunkel, man findet in das Bad, man

findet sich zurecht, auch ohne Licht, auch

ohne Blick in den Spiegel.

2

Oft sind die Alten auf dem Platz. Sie

sitzen auf den Bänken und beobachten sich

gegenseitig. Manchmal flucht eine,

manchmal erzählt einer, manchmal lacht

eine, und obwohl dies miteinander

geschieht, gibt es keinen Zusammenhang

zwischen ihnen. Man kann sich nicht

vorstellen, dass sie es gut miteinander

meinen, man weiß nicht, weshalb man es

sich nicht vorstellen kann. Vielleicht, so

denkt man, weil sich die Menschen ähnlich

werden im Alter, weil sie sich gegenseitig

zu sehr an sich selbst erinnern, ist

Wohlwollen nicht möglich. Sie bewohnen

dasselbe Haus, sie gehen durch dieselben

Gänge, sie essen gleichzeitig, sie leben

in gleichen Zimmern, mit jeweils einem

Fenster. Manchmal sitzt ein alter Mann auf

der Bank und sieht zu, wie ein anderer

alter Mann über den Platz geht. Man kann

beobachten, wie sich der eine über den

anderen wundert, sich ärgert oder

ängstigt. Sie haben eine gemeinsame

Geschwindigkeit, in der sie gehen, in der

sie sprechen. Sie verstehen die Welt

außerhalb des Hauses auf eine gemeinsame

Weise. Man kann sich jedoch nicht

vorstellen, dass sie darüber sprechen, wie

sie nun und im Vergleich zu früher in

einer anderen Geschwindigkeit leben, die

sich nicht mehr an die Geschwindigkeit

außerhalb des Hauses anpassen lässt. Kaum

eine der alten Damen verlässt ohne

Handtasche das Haus. Die Handtaschen, so

denkt man es sich, sind fast leer. Ein

zusammengelegtes Stofftaschentuch, eine

Geldbörse, ein Kamm. Abends sehen die

alten Damen aus den Fenstern ihrer Zimmer.

Das tun sie nicht, um nach draußen zu

sehen, das tun sie, um sich zu

vergewissern, im Haus zu sein.

3

In einem Wagen sieht man ein Kind liegen.

Das Kind sieht seine Hand, es sieht seinen

Fuß, es sieht seine Mutter an. Es lacht,

sein Blick erstarrt, es sieht in die

Ferne. Man zählt einige der Dinge auf, die

das Kind lernen wird. Das gezielte

Einsetzen der Hände, das Sehen von Farben,

das Halten des Kopfes, das Erinnern.

4

In der Wohnung ist es still, nichts als

die Fliege ist zu hören. Es ist still,

weil sich niemand bewegt, weil niemand

sonst in den Räumen ist und etwas sagt.

Man kann sich nicht vorstellen, die Fliege

zu erschlagen, sie ist zu groß, als dass

man sie einfach erschlagen könnte. Man

lässt die Fliege also gegen die

Fensterscheibe fliegen. Immer wieder hört

man den Aufprall, man öffnet das Fenster

nicht. Diese Geräusche, der Flügelschlag,

der Aufprall, das Summen in der Ecke des

Fensters, all diese von der Fliege

ausgehenden Geräusche sind in dieser

Stille der einzige Beweis dafür, dass

wirklich Zeit vergeht.

5

Nachmittags spielen die Kinder im Hof. Sie

rufen sich Namen zu, sie jubeln und

kreischen, der Hof vervielfacht ihre Rufe,

ihren Streit, ihr Lachen. Auf dem Boden

des Hofes sind Kreidezeichnungen zu sehen.

Autos, Monster, Bäume oder aber Helden,

die man nicht kennt. Nachts ist der Hof

nichts weiter als der Abstand zwischen den

sich gegenüberstehenden Häusern.

6

Man geht das Zimmer ab, man geht es mit

den Augen ab, im Bett liegend und es ist

spät am Abend und man hört Schritte im

Treppenhaus, eine Begrüßung hört man, kurz

bevor die Tür zu einer anderen Wohnung ins

Schloss fällt. Man geht das Zimmer ab, man

geht es mit den Augen ab und man sucht

nach letzten Schatten, nach letzten

Umrissen, nach letzten Farben des Tages.

(Zeichnung Renata Jäckle)

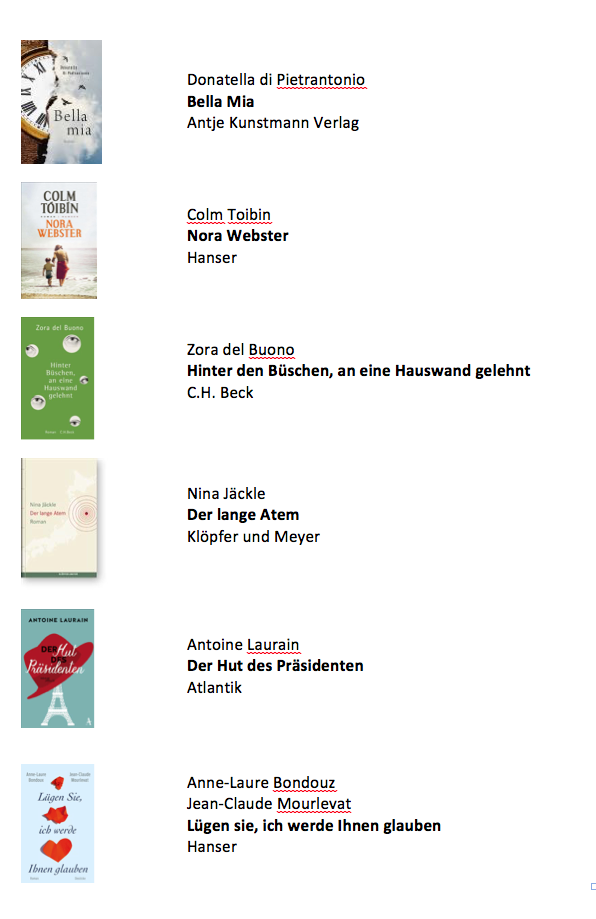

Nina Jäckle 1966 in Schwenningen geboren, wuchs in Stuttgart auf, besuchte Sprachschulen in der französischen Schweiz und in Paris, wollte eigentlich Übersetzerin werden, beschloss aber mit 25 Jahren lieber selbst zu schreiben, erst Hörspiele, dann Erzählungen, dann  Romane. Ihre ersten Bücher erschienen im Berlin Verlag: «Es gibt solche», «Noll», «Gleich nebenan» und «Sevilla». Bei Klöpfer & Meyer erschienen 2010 mit großem Erfolg ihre Erzählung «Nai oder was wie so ist», 2011 ihr Roman «Zielinski» und 2014 der Roman «Der lange Atem». Nina Jäckle erhielt zahlreiche literarische Auszeichnungen, beispielsweise den Karlsruher Hörspielpreis, das große Stipendium des Landes Baden-Württemberg, das Heinrich-Heine-Stipendium, das Arbeitsstipendium des Deutschen Literaturfonds. Sie erhielt im Dezember 2014 den Tukan-Preis der Stadt München, 2015 den Italo-Svevo-Preis für ihr Gesamtwerk und den Evangelischen Buchpreis für ihren Roman «Der lange Atem». Nina Jäckle war Stipendiatin der Villa Massimo in Rom 2016/17.

Romane. Ihre ersten Bücher erschienen im Berlin Verlag: «Es gibt solche», «Noll», «Gleich nebenan» und «Sevilla». Bei Klöpfer & Meyer erschienen 2010 mit großem Erfolg ihre Erzählung «Nai oder was wie so ist», 2011 ihr Roman «Zielinski» und 2014 der Roman «Der lange Atem». Nina Jäckle erhielt zahlreiche literarische Auszeichnungen, beispielsweise den Karlsruher Hörspielpreis, das große Stipendium des Landes Baden-Württemberg, das Heinrich-Heine-Stipendium, das Arbeitsstipendium des Deutschen Literaturfonds. Sie erhielt im Dezember 2014 den Tukan-Preis der Stadt München, 2015 den Italo-Svevo-Preis für ihr Gesamtwerk und den Evangelischen Buchpreis für ihren Roman «Der lange Atem». Nina Jäckle war Stipendiatin der Villa Massimo in Rom 2016/17.

Rezension von «Stillhalten» auf literaturblatt.ch

Rezension von «Warten» auf literaturblatt.ch

Rezension von «Der lange Atem» auf literaturblatt.ch

Beitragsbild © Michael Schroeder

Am 11. März 2011 rollte eine gigantische Welle über grosse Teile Japans, ein Land, das mit Beben aller Art zu leben schien. Aber was an Wassermassen über Japan hinwegschwappte, überstieg alle bisher gehegten Befürchtungen. Der Tsunami überflutete eine Fläche von 470 Quadratkilometern, soll eine Höhe von 16 Metern erreicht haben und zerstörte einen bis zu 10 km breiten und über Hunderte Kilometer langen Küstenstreifen. Im Bewusstsein des Westens blieb die damit ausgelöste Reaktorkatastrophe von Fukushima. All diese Schrecken jenes Tages und der darauf folgenden Jahre wären schon Grund genug, sich ins Bewusstsein zurückzurufen, was damals eine ganze Welt den Atem anhalten liess. Nina Jäckle ist aber nicht einfach «bloss» ein literarisches Denkmal gelungen. Nina Jäckle schlüpft in die Seele eines Japaners, der als Zeichner den unkenntlich gewordenen Opfern der Katastrophe ein Gesicht zurückgeben soll. Anhand von Fotos zeichnet er die Opfer zurück, damit den Angehörigen eine Identifizierung erst möglich wird. Für viele wird die Trauer erst fassbar, wenn die vom Wasser geschluckten Opfer als Tote zurückkehren. Während er immer tiefer in seine Aufgabe hineinrutscht, entfernt er sich immer mehr von seiner Frau, die wie alle von den Geschehnissen traumatisiert ist. Sie schaffen es nicht einmal mehr, sich in die Augen zu sehen, schauen sich bloss noch zu, jeder in seinem Leben und seiner Trauer eingeschlossen. So wie damals nach dem Zweiten Weltkrieg und nach den Schrecken des Holocausts, schämen sich viele Japaner ihres Glücks überlebt zu haben. Nichts ist mehr so, wie es einmal war. Das Meer ist nicht mehr jenes Meer, das nährt und das Auge freut. Landschaft ist nicht mehr Landschaft, Vergangenheit mit einem Mal ausgelöscht und eine Zukunft kaum mehr vorstellbar. «Immer würde man versuchen, das zu sehen, was einmal da war, man konnte nur mehr das Fehlen sehen.»

Am 11. März 2011 rollte eine gigantische Welle über grosse Teile Japans, ein Land, das mit Beben aller Art zu leben schien. Aber was an Wassermassen über Japan hinwegschwappte, überstieg alle bisher gehegten Befürchtungen. Der Tsunami überflutete eine Fläche von 470 Quadratkilometern, soll eine Höhe von 16 Metern erreicht haben und zerstörte einen bis zu 10 km breiten und über Hunderte Kilometer langen Küstenstreifen. Im Bewusstsein des Westens blieb die damit ausgelöste Reaktorkatastrophe von Fukushima. All diese Schrecken jenes Tages und der darauf folgenden Jahre wären schon Grund genug, sich ins Bewusstsein zurückzurufen, was damals eine ganze Welt den Atem anhalten liess. Nina Jäckle ist aber nicht einfach «bloss» ein literarisches Denkmal gelungen. Nina Jäckle schlüpft in die Seele eines Japaners, der als Zeichner den unkenntlich gewordenen Opfern der Katastrophe ein Gesicht zurückgeben soll. Anhand von Fotos zeichnet er die Opfer zurück, damit den Angehörigen eine Identifizierung erst möglich wird. Für viele wird die Trauer erst fassbar, wenn die vom Wasser geschluckten Opfer als Tote zurückkehren. Während er immer tiefer in seine Aufgabe hineinrutscht, entfernt er sich immer mehr von seiner Frau, die wie alle von den Geschehnissen traumatisiert ist. Sie schaffen es nicht einmal mehr, sich in die Augen zu sehen, schauen sich bloss noch zu, jeder in seinem Leben und seiner Trauer eingeschlossen. So wie damals nach dem Zweiten Weltkrieg und nach den Schrecken des Holocausts, schämen sich viele Japaner ihres Glücks überlebt zu haben. Nichts ist mehr so, wie es einmal war. Das Meer ist nicht mehr jenes Meer, das nährt und das Auge freut. Landschaft ist nicht mehr Landschaft, Vergangenheit mit einem Mal ausgelöscht und eine Zukunft kaum mehr vorstellbar. «Immer würde man versuchen, das zu sehen, was einmal da war, man konnte nur mehr das Fehlen sehen.»

Nina Jäckle ist 1966 in Schwenningen geboren, wuchs in Stuttgart auf, besuchte Sprachschulen in der französischen Schweiz und in Paris, wollte eigentlich Übersetzerin werden, beschloss aber mit 25 Jahren lieber selbst zu schreiben, erst Hörspiele, dann Erzählungen, dann Romane. Bei Klöpfer & Meyer erschienen 2010 mit großem Erfolg ihre Erzählung «Nai oder was wie so ist», 2011 ihr Roman »Zielinski» und 2014 der Roman «Der lange Atem». Nina Jäckle erhielt zahlreiche literarische Auszeichnungen.

Nina Jäckle ist 1966 in Schwenningen geboren, wuchs in Stuttgart auf, besuchte Sprachschulen in der französischen Schweiz und in Paris, wollte eigentlich Übersetzerin werden, beschloss aber mit 25 Jahren lieber selbst zu schreiben, erst Hörspiele, dann Erzählungen, dann Romane. Bei Klöpfer & Meyer erschienen 2010 mit großem Erfolg ihre Erzählung «Nai oder was wie so ist», 2011 ihr Roman »Zielinski» und 2014 der Roman «Der lange Atem». Nina Jäckle erhielt zahlreiche literarische Auszeichnungen.