Ich habe Elias nie gefragt, woran er glaubt. Wenn ich ihm dabei zusehe, wie er die Erde umgräbt, wie er in der sengenden Hitze jeden anlächelt, der an ihm vorbeigeht, scheint es keine Rolle zu spielen. Es stimmt, was man über Sterbende sagt. Sie haben dieses innere Leuchten, bevor die Dunkelheit sie einholt, Momente reinster Dankbarkeit. Vielleicht weil er jetzt weiß, warum er hier ist. Ich bin hier, weil uns die Zeit davonläuft.

«Sienna», sagen sie, «Sienna, du kannst jetzt nicht tanzen.» Ich kann. Manchmal will ich in die Luft springen und jubeln, aber dann erinnere ich mich daran, dass man auch das nicht tun sollte. Keiner tut das. Schon gar nicht, wenn die Liebe deines Lebens stirbt. Du kannst jetzt nicht tanzen. Ich weiß gar nicht, warum ich das will.

Vor ein paar Monaten ging ich auf eine Party, auf der Elias hätte sein sollen. Nach dem Gymnasium studierte er Landwirtschaft und Literatur, ich Textildesign, zwei Stunden entfernt. Von da an trafen wir uns einmal im Jahr. Er aß Pizza, ich Pasta, wir tranken Bier, später Wein, bis zu dem Punkt, an dem wir einander unsere Liebe gestanden. Nicht wirklich. Nur indem wir nicht nach Hause gingen, er zu seiner Freundin und ich zu Hannah, sondern die ganze Nacht weitersprachen. Unsere Geschichten hörten sich an, als könnten sie in jede Richtung verlaufen.

«Bis bald, meine Sienna», sagte er.

Elias kam nicht zu der Party. Ich war davon ausgegangen, dass er auftauchen würde, wenn ich nur fest genug an ihn dachte, an seine blauen Augen, sein braun gebranntes Gesicht, seinen blonden Irokesenhaarschnitt.

Er war, ist noch immer, der unzuverlässigste Mensch, den ich kenne. In seinem Kopf schwirren zu viele Ideen durcheinander. Offensichtlich sieht er sich dazu gezwungen, sie alle zu erkunden. Er spricht von Erdbeeren für den nächsten Frühling, von kleinen Tomaten, die man wie Geranien in den Fensterkästen ziehen kann. Ich stehe auf und sage: «Hör mal auf, sei hier bei mir, die Zeit läuft uns davon.» Aber das interessiert ihn nicht. Er gräbt weiter die Erde um.

«Sie läuft uns nicht davon. Sie kommt uns entgegen», sagt er.

«Ja, genau!»

«Nein, Sienna. Du verstehst nicht. Sie hat mir dich gebracht.» Er kommt auf mich zu, greift nach dem beschlagenen Wasserglas und leert es in einem Zug. Dann nimmt er meine Hand und küsst die weißen Knöchel, einen nach dem anderen.

Die Zeit, die Zeit. Auch Hannah hatte sie gespürt. Fünf Jahre wohnten wir zusammen, sie in ihrem Zimmer am Ende des Ganges, ich in dem zwischen Küche und Wohnraum, bevor ich meine Sachen packte.

Mir war damals nicht klar, dass mein bisheriges Leben mich auf das vorbereiten sollte, was noch kommen würde. Und dass der leichte Teil vorbei war. Als sie an dem Abend nach Hause kam, nicht direkt Musik auflegte und sich stattdessen in meinen Türrahmen stellte, begann der Teil danach. Bei Hannah muss man mit allem rechnen.

«Ich werde vierunddreißig, Schätzchen», sagte sie. «Ich habe keinen Bock noch länger zu warten. Heutzutage braucht man eh keinen Mann mehr, um ein Kind zu bekommen.»

«Bist du dir sicher? Du willst alleine ein Kind großziehen?»

«Spinnst du? Wir ziehen es zusammen groß. Hier, in unserer Glücksbude, du und ich.»

Gefragt hat sie mich nicht. Hannah fragt nie. Dafür habe ich sie schon immer bewundert.

Am nächsten Tag erhielt ich den Anruf. Schon seltsam, wie ein Schock auf den nächsten folgt. So fand ich mich wieder, zwischen Hannah und Elias, zwischen Leben und Tod.

Eigentlich sind wir doch alle selbst schuld. Wir wollen nur lachen oder weinen und alles dazwischen hat keine Bedeutung. Es ist eben nur das Dazwischen.

Zwischen, zwischen. Erinnert mich an das Zischen der Bügelpresse. Man drapiert den Stoff auf die Platte, legt die kleinen Ausschnitte darauf, so wie es einem gefällt, mit der Klebefläche nach unten, dann drückt man zu. Hinterher ist es, als wären die vielen Einzelteile nie getrennt gewesen.

Elias legt die Harke weg und setzt sich zu mir in den Schatten.

Als der erste Schnee fällt, sind wir wieder an der gleichen Stelle unter dem Ahorn, der im Sommer begonnen hat, das Haus zu fressen. Jetzt, ohne die Blätter, sieht es eher nach einer Umarmung aus. Lieben ist so viel einfacher, als sich lieben zu lassen.

«Ich halte nicht viel von der Ehe», sagt Elias, «aber da unsere sowieso kurz sein wird, sollten wir vielleicht heiraten.» Noch so eine Idee. Wieder will ich tanzen, jubeln.

Höchstens ein Jahr, hatten sie gemeint. Wie kommen die immer auf so was? Ich wollte gar nicht wissen, ob es drei Wochen, fünf Monate, ein Jahr oder auch zwei sind. Jede Minute mit ihm ist alles. Ein Jahr ist nichts.

Hannah kommt nicht zur Hochzeit, das hat sie mir geschrieben. «Sorry, Placenta praevia, kannst es ja googeln.» Ich weiß, wenn sie lügt.

Im Trauzimmer ist es still. Die Standesbeamtin raschelt mit dem Papier, bevor sie anfängt zu sprechen. Elias hört nicht zu. Er lächelt mich an, flüstert, wie schön ich aussehe, und streichelt mir über den Rücken. Die Standesbeamtin räuspert sich, aber er hört noch immer nicht zu.

«Du bist dran», sage ich.

«Lass mich dich noch einen Moment lang anschauen», sagt er.

Seine Eltern, ein paar Freunde und wir beide sitzen am Tisch. Es ist das einzige Restaurant im Dorf. Natürlich wissen alle, dass wir heute geheiratet haben. Einer nach dem anderen kommen sie, um uns zu gratulieren, bringen Geschenke und stoßen mit uns an. Der Raum füllt sich, wellenartiges Gelächter, ein Glas zerbricht auf dem Plattenboden, die Gemeindepräsidentin hat die Damentoilette vollgekotzt.

Später sitzt keiner mehr. Sie alle stehen in unruhigen Knäueln beieinander. Nur ich, ich sitze noch. Ich bin bis ganz ans Fenster gerückt, weil ich von hier aus alles sehen kann. Ihn sehe ich nicht. Ich spüre, wie sich die Kälte durch den dünnen Spalt reinschleicht und lege meine Finger darauf. Es hat wieder angefangen zu schneien. Das Licht aus dem Lokal landet weich auf der schneebedeckten Straße.

Da ist er, draußen, allein, die Kopfhörer auf, die Augen geschlossen.

Er tanzt. Er tanzt mit beiden Händen in der Luft.

Lea Catrina ist Autorin und Texterin. Sie hat Multimedia Production in Chur sowie Literarisches Schreiben in Zürich studiert. Zudem ist sie seit 2019 Mitglied des Literaturkollektivs «Jetzt». Catrina ist in Flims aufgewachsen, lebt heute in Zürich und verbringt einen Teil des Jahres in der San Francisco Bay Area. Beim Arisverlag ist ihre Roman «Die Schnelligkeit der Dämmerung» erschienen.

Lea Catrina ist Autorin und Texterin. Sie hat Multimedia Production in Chur sowie Literarisches Schreiben in Zürich studiert. Zudem ist sie seit 2019 Mitglied des Literaturkollektivs «Jetzt». Catrina ist in Flims aufgewachsen, lebt heute in Zürich und verbringt einen Teil des Jahres in der San Francisco Bay Area. Beim Arisverlag ist ihre Roman «Die Schnelligkeit der Dämmerung» erschienen.

«Die Schnelligkeit der Dämmerung», Rezension mit Interview

Beitragsbild © Oceana Galmarini

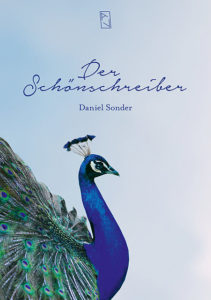

Daniel Sonder, 1952 geboren in Chur, studierte Psychologie und Philosophie in Zürich. Im Anschluss war er viele Jahre in der Softwareentwicklung tätig. Das Schreiben, mehr oder weniger im Verborgenen, beschäftigt ihn schon lange. Mit dem Roman «Der Schönschreiber» tritt er nun erstmals an die Öffentlichkeit. Daniel Sonder ist Vater von drei erwachsenen Töchtern und lebt in Meilen am Zürichsee.

Daniel Sonder, 1952 geboren in Chur, studierte Psychologie und Philosophie in Zürich. Im Anschluss war er viele Jahre in der Softwareentwicklung tätig. Das Schreiben, mehr oder weniger im Verborgenen, beschäftigt ihn schon lange. Mit dem Roman «Der Schönschreiber» tritt er nun erstmals an die Öffentlichkeit. Daniel Sonder ist Vater von drei erwachsenen Töchtern und lebt in Meilen am Zürichsee.

Daniel Sonder studierte Psychologie und Philosophie in Zürich, war anschließend viele Jahre in der Sofwareentwicklung tätig aber das Schreiben habe ihn „mehr oder weniger im Verborgenen schon lange beschäftigt“. Nun tritt der Vater von drei erwachsenen Töchtern mit Wohnsitz in Meilen am Zürichsee mit seinem Roman „Der Schönschreiber“ zum ersten Mal auf die Bühne des Literaturbetriebes.

Daniel Sonder studierte Psychologie und Philosophie in Zürich, war anschließend viele Jahre in der Sofwareentwicklung tätig aber das Schreiben habe ihn „mehr oder weniger im Verborgenen schon lange beschäftigt“. Nun tritt der Vater von drei erwachsenen Töchtern mit Wohnsitz in Meilen am Zürichsee mit seinem Roman „Der Schönschreiber“ zum ersten Mal auf die Bühne des Literaturbetriebes.