Wenn sie nicht so schnell als möglich etwas veränderte, würde alles wieder seinen Lauf nehmen wie im letzten Jahr. Der einzige Unterschied bestand einzig darin, dass Helga in die kleine Wohnung im dritten Stock gezogen war, gemeinsam mit ihrem Vetter Klaus. Eigentlich war Klaus schuld am Umzug. Helga gefiel die Parterrewohnung viel besser. Aber weil Klaus die Miete bezahlte, musste sie sich wohl oder über fügen. Helgas eigenes Gehalt war viel zu klein um Wohnungsmiete und Lebensunterhalt zu bestreiten. Die neue Wohnung war zugig, besonders jetzt, im Dezember. Zündete Helga eine Kerze auf dem langen Tisch an, flackerte deren Schein nervös und liess die Schatten der Möbel wie ein Reigen ekstatisch zuckender grosser und kleiner Monster über die Zimmerwand tanzen.

Wenn sie nicht so schnell als möglich etwas veränderte, würde alles wieder seinen Lauf nehmen wie im letzten Jahr. Der einzige Unterschied bestand einzig darin, dass Helga in die kleine Wohnung im dritten Stock gezogen war, gemeinsam mit ihrem Vetter Klaus. Eigentlich war Klaus schuld am Umzug. Helga gefiel die Parterrewohnung viel besser. Aber weil Klaus die Miete bezahlte, musste sie sich wohl oder über fügen. Helgas eigenes Gehalt war viel zu klein um Wohnungsmiete und Lebensunterhalt zu bestreiten. Die neue Wohnung war zugig, besonders jetzt, im Dezember. Zündete Helga eine Kerze auf dem langen Tisch an, flackerte deren Schein nervös und liess die Schatten der Möbel wie ein Reigen ekstatisch zuckender grosser und kleiner Monster über die Zimmerwand tanzen.

Der Tisch

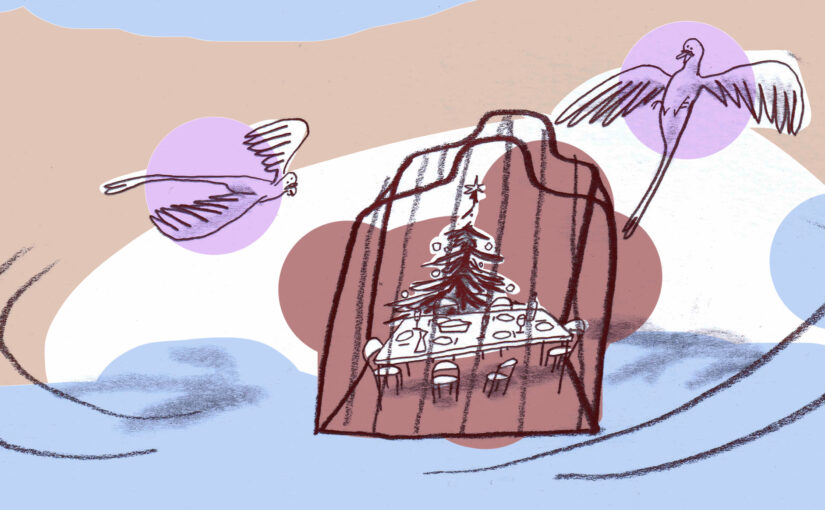

Helga erinnerte sich an vergangene Weihnachten. Eigentlich ist es nicht ihre Geschichte. Vielmehr ist es die Geschichte der Andern. Ihre Erinnerung zeigt ihr einen lichtdurchfluteten Raum. In seiner Mitte steht der lange Tisch mit vielerlei Spuren auf dem Kerbholz. Gezeichnet von kreisrunden Abdrücken gläserner Füsse. Dazwischen dunkle Flecken, welche Helga nicht zuordnen kann. Kratzer, vielleicht von der Gabel eines hungrigen Gastes. All diese Spuren über die Jahrzehnte verewigt in diesem Tisch. Dazu Stühle. Und auf diesen Stühlen die Gäste. Der Tisch steht in einer Länge parallel zu Fensterflucht, ausgerichtet nach diesem Rechteck, durch das jetzt der Himmel in seiner Nachtschwere zu stürzen schien wie eine müde gewordene Wand. Drinnen ist es wie draussen, dunkel und irgendwie leer. Das Fenster ist das Auge in die Unendlichkeit des Tages. Stirnseitig an der Tischkante, gut verborgen unterhalb des Tischblattes ist eine hölzerne Schublade eingelassen. Kaum wahrnehmbar für den Gast, der sich an seinen Platz am Tisch setzt. Sie klemmt ein wenig, wenn Helga sie versucht herauszuziehen. Eine Schublade voller unsichtbarer Geschichten, die darauf warten, zum Leben erweckt zu werden. Die Schublade der wartenden Geschichten, so nennt Helga sie. Da finden sich weggeräumte und vergessene Notizen, verloren geglaubte Fotografien wie Phantasiewesen aus einer vergessenen Zeit. Wo steht dieser lange Tisch? Im grossen Zimmer der Parterrewohnung? Oder vielleicht doch in Helgas Kopf? Sein gezeichnetes Tischblatt zeugt von heiteren, sorgenvollen, von Traurigkeit getränkten, hoffnungsvollen, verlogenen, liebevollen, wahrheitssuchenden Erinnerungsspuren gleich einem Buch vergangener und zukünftiger Geschichten. Helga ordnet diese Schätze mit spitzen Fingern immer wieder auf’s Neue, jedes Jahr am vierten Advent.

Die Gäste

Die Versammlung leerer Stühle – zwölf an der Zahl – dienstfertig wartend. Sie säumen den Tisch wie der Zaun ein fruchtbares Beet. Zwölf hölzerne Zeugen, aus unterschiedlichen Epochen stammend, schweigend. Trotzdem hört Helga jeden vierten Advent die Stimmen, die sich summend emporschrauben wie kleine Insekten im letzten Sonnenlicht. In der Tischmitte steht ein hoher Lüster mit wächsernen Kerzen gleich einem Wächter, dem nichts entgeht. Eben erst neu besteckt, warten auch sie darauf, ihren Dienst zu tun und mit hellem Licht die in den Winkeln des Zimmers hockenden Schatten zu vertreiben und sich in den Augen der erwarteten Gäste zu spiegeln. Noch erhellt letztes fahles Winterlicht das Zimmer. Strahlen fallen durch die Fensterscheiben wie von der Kälte erstarrte Vögel und bleiben auf dem Parkett liegen. Langsam wachsen die Schatten und schleichen sich aus ihren Winkeln hervor ins Zimmer, hinter die Lehnen der leeren Stühle, wo sie unbeweglich verharren. Helga zündet die Kerzen an. Eine erwartungsfrohe Stimmung breitet sich aus. Alles ist bereit für die Gäste. Das Abendrot stirbt flammend am Dezemberhimmel, Baumsilhouetten ragen dramatisch aus der Erde wie Finger, die nach etwas zu greifen scheinen. Durch die gläsernen Scheiben beugt sich die Stille des Abends. Helga lauscht hinter sich ins Treppenhaus. Künden Schritte bereits von den erwarteten Gästen. Sie atmet flach vor Aufregung die erwartungsgeschwängerte Luft, harrt angespannt dem, was da kommt, gemeinsam mit den erwarteten Gästen. Auf dem Tisch liegen Bücher unterschiedlicher Herkunft. Ihr Eigenleben, wird von der Geschichte genährt, die zwischen den Buchdeckeln wohnt. Titel und schön gestaltete Einbände versprechen Unerwartetes, Unbekanntes. Die Bücher wollen, dass ihre Geschichte gehört wird. Weisse Papiere halten die schwarzen Buchstaben an ihrem Platz, sorgfältig darauf achtend, dass sie nicht davon tanzen und die Geschichte durcheinanderbringen. Wie jedes Jahr am vierten Advent holt Helga die Fotografien aus der Schublade und ordnet jede zu einem Stuhl. Rund um den Tisch haben sich nun die Gäste versammelt, alle haben sich eingefunden, wie jedes Jahr. Eine illustre Schar säumt nun Helgas Tisch, ausgewählte Persönlichkeiten, die einen mit grosser Vergangenheit, andere jünger und neugierig, teils wichtigtuerisch im Feuer der Überzeugung. Alle zusammen sind sie eine Gesellschaft der grossen und kleinen Geschichten, die sich um vier Uhr früh wie jedes Jahr am vierten Adventssonntag um Helgas langen Tisch herum versammelt. Helga greift mit geschlossenen Augen zu einem der auf dem Tisch liegenden Bücher, schlägt es irgendwo auf und beginnt an einer zufälligen Stelle laut zu lesen. Ihre Stimme erfüllt das Zimmer und verdrängt die Schatten der Leere und der Einsamkeit, die Helga immer im Dezember besonders spürt, wenn sie sich wie ein warmes weiches Tier um ihren Hals legt.

Béatrice Bader, geb. 1968, ist eine Schweizer Konzeptkünstlerin und arbeitet multimedial. Als visuelle Kunstschaffende ist Béatrice Bader tätig im Bereich der künstlerischen Forschung und Konzeptkunst, Collage, Performance, Installation und Interventionen im öffentlichen Raum. In ihrer künstlerischen Auseinandersetzung bewegt sie sich an der Schnittstelle von Kunst und Theorie sowie hybriden Erzählformen (Bild-Text-Kombinationen).

Beate Tröger, geboren in Selb/Oberfranken, studierte Germanistik, Anglistik und Theater-, Film- und Fernsehwissenschaft in Erlangen und Berlin. Sie ist Literaturkritikerin, Moderatorin und Jurorin und lebt in Frankfurt am Main. Tröger ist Jurorin der SWR-Bestenliste, kürt mit Björn Jager und Carolin Callies die Träger des Wiesbadener Orphil-Preises für Lyrik. 2018 war Beate Tröger eine der Jurorinnen beim Münchner Lyrikpreis und 2018, 2020 und 2021 für den GWK-Förderpreis Literatur, ab 2019 gehört sie den Jurys für den Gertrud Kolmar Preis und den Peter-Huchel-Preis an, seit 2021 auch der Jury für den Brüder Grimm-Preis der Stadt Hanau und der Jury für das „Buch des Monats“, Darmstadt.

Beate Tröger, geboren in Selb/Oberfranken, studierte Germanistik, Anglistik und Theater-, Film- und Fernsehwissenschaft in Erlangen und Berlin. Sie ist Literaturkritikerin, Moderatorin und Jurorin und lebt in Frankfurt am Main. Tröger ist Jurorin der SWR-Bestenliste, kürt mit Björn Jager und Carolin Callies die Träger des Wiesbadener Orphil-Preises für Lyrik. 2018 war Beate Tröger eine der Jurorinnen beim Münchner Lyrikpreis und 2018, 2020 und 2021 für den GWK-Förderpreis Literatur, ab 2019 gehört sie den Jurys für den Gertrud Kolmar Preis und den Peter-Huchel-Preis an, seit 2021 auch der Jury für den Brüder Grimm-Preis der Stadt Hanau und der Jury für das „Buch des Monats“, Darmstadt.

Uli Wittstock, geb. 1962 in Lutherstadt Wittenberg, aufgewachsen in Magdeburg. Nach dem Abitur hat er einen dreijährigen Ausflug ins Herz des Proletariats unternommen: Arbeit als Stahlschmelzer im VEB Schwermaschinenbaukombinat Ernst Thälmann. Anschließend studierte er evangelische Theologie. Nach der Wende hat er sich dem Journalismus zugewendet und ist seit 1992 beim MDR. Er schreibt regelmäßig Kolumnen und Kommentare.

Uli Wittstock, geb. 1962 in Lutherstadt Wittenberg, aufgewachsen in Magdeburg. Nach dem Abitur hat er einen dreijährigen Ausflug ins Herz des Proletariats unternommen: Arbeit als Stahlschmelzer im VEB Schwermaschinenbaukombinat Ernst Thälmann. Anschließend studierte er evangelische Theologie. Nach der Wende hat er sich dem Journalismus zugewendet und ist seit 1992 beim MDR. Er schreibt regelmäßig Kolumnen und Kommentare.

Martina Altschäfer hat Bildende Kunst und Germanistik an der Johannes-Gutenberg Universität, Mainz und Freie Malerei an der Kunstakademie Düsseldorf studiert und ist Meisterschülerin von Professor Konrad Klapheck. Im Mirabilis-Verlag sind ihr Erzählband «Brandmeldungen» und 2020 ihr Debütroman «Andrin» erschienen.

Martina Altschäfer hat Bildende Kunst und Germanistik an der Johannes-Gutenberg Universität, Mainz und Freie Malerei an der Kunstakademie Düsseldorf studiert und ist Meisterschülerin von Professor Konrad Klapheck. Im Mirabilis-Verlag sind ihr Erzählband «Brandmeldungen» und 2020 ihr Debütroman «Andrin» erschienen.

Ruth Loosli, geboren 1959 in Aarberg und im Seeland aufgewachsen. Sie hat drei erwachsene Kinder und ist ausgebildete Primarlehrerin. Seit einigen Jahren lebt und arbeitet sie in Winterthur. Sie veröffentlicht in Anthologien und Literaturzeitschriften.

Ruth Loosli, geboren 1959 in Aarberg und im Seeland aufgewachsen. Sie hat drei erwachsene Kinder und ist ausgebildete Primarlehrerin. Seit einigen Jahren lebt und arbeitet sie in Winterthur. Sie veröffentlicht in Anthologien und Literaturzeitschriften.

Christoph Schneeberger wird 1976 im Aargau geboren und wächst in Vogelsang und Birr auf. Er studiert zunächst am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel und schliesst 2018 den Master in Literarischem Schreiben an der Hochschule der Künste Bern ab. Christoph Schneeberger verknüpft die verschiedenen Bereiche der Kunst und ist in vielseitigen Formen und Identitäten aktiv. Als X Noëme – so heisst er als Dragqueen – performt er etwa eine Lesung seines preisgekrönten Romans «Neon Pink & Blue». 2021 gewann Christoph Schneeberger den Schweizer Literaturpreis.

Christoph Schneeberger wird 1976 im Aargau geboren und wächst in Vogelsang und Birr auf. Er studiert zunächst am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel und schliesst 2018 den Master in Literarischem Schreiben an der Hochschule der Künste Bern ab. Christoph Schneeberger verknüpft die verschiedenen Bereiche der Kunst und ist in vielseitigen Formen und Identitäten aktiv. Als X Noëme – so heisst er als Dragqueen – performt er etwa eine Lesung seines preisgekrönten Romans «Neon Pink & Blue». 2021 gewann Christoph Schneeberger den Schweizer Literaturpreis.