Sie hat ihn. Obwohl sie noch eine Stunde zuvor auf einem Sofa gleich neben der Garderobe des Stadttheaters Basel noch meinte, sie würde die Spannung kaum mehr aushalten und sei froh, wenn das Prozedere, das mit der Nomination zum Deutschen Buchpreis begonnen habe, endlich vorbei sei.

Weit gefehlt! Zumindest bricht für sie eine neue Welle über diese Sehnsucht nach Entspannung. Auch wenn der Traum, mit einem Teil des Preisgeldes den Garten in Ordnung bringen zu können, einer Erfüllung nicht mehr quersteht: Interview an Interview, Veranstalter*innen, die sich um sie reissen werden, Fernsehen, Radio. Entwicklungen, die ihr Hund nicht goutieren wird, war es doch schon erstaunlich genug, sie bei der Preisverleihung für einmal nicht mit ihrem treuen Begleiter anzutreffen.

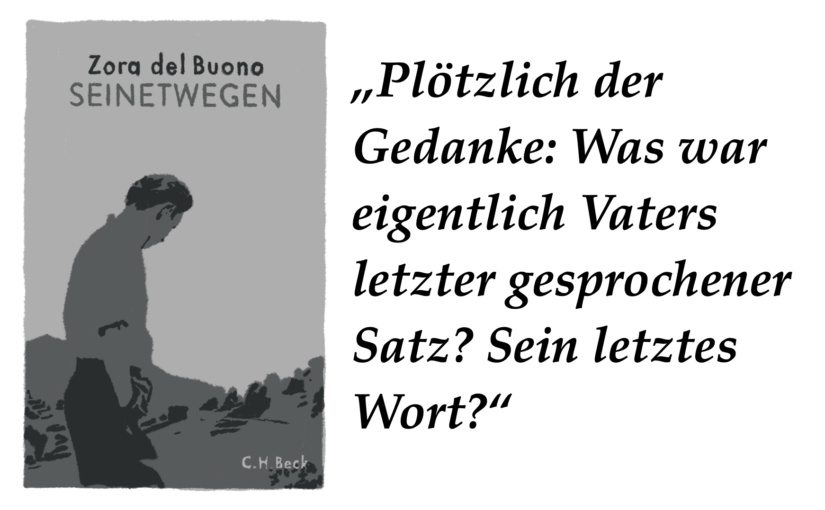

Sie hat ihn. Mit 30000 Franken lässt‘s sich lange frei atmen. Und für alle noch folgenden Bücher wird das Etikett „Trägerin des Schweizer Buchpreises 2024“ nur hilfreich sein. Neben ihr auf dem Sofa sass Jonathan Michael Beck, ihr Verleger aus einem Haus, das seit einem Vierteljahrtausend im Dienste des gedruckten Buches steht und in dessen Ahnengalerie sich die Grossen der Deutschen Literatur reihen. Mit Zora del Buono gesellt sich eine Autorin mit besonderer Auszeichnung dazu, die nicht nur den Preis redlich verdient, sondern mit ihrer Literatur stets grosse Fragen an das Leben stellt. Fragen, mit denen man sich unweigerlich auseinandersetzt, wenn man es nicht scheut, sich für die Antwort zu bewegen.

„Seinetwegen“ ist Vatersuche, Selbstsuche und gesellschaftliche Auseinandersetzung zugleich. Und „Seinetwegen“ schert sich formal wenig um gängige Muster, ist Notwendigkeit, Leidenschaft und Konfrontation. Keine Streicheleinheit, kein Nachttischenbuch, sondern die Aufforderung, sich mit der eigenen Herkunft auseinanderzusetzen, nachzufragen, zuzuhören.

„Seinetwegen“ ist Vatersuche, Selbstsuche und gesellschaftliche Auseinandersetzung zugleich. Und „Seinetwegen“ schert sich formal wenig um gängige Muster, ist Notwendigkeit, Leidenschaft und Konfrontation. Keine Streicheleinheit, kein Nachttischenbuch, sondern die Aufforderung, sich mit der eigenen Herkunft auseinanderzusetzen, nachzufragen, zuzuhören.

Zora del Buono hat erst spät zu schreiben begonnen, erst mit 45, nachdem sie mit dem Meeresbiologen Nikolaus Gelpke die Kultur- und Reisezeitschrift Mare gegründet hatte, ein Heft, das sich bis heute grosser Beliebtheit erfreut, eine Art des Schreibens, die ihr auch bei „Seinetwegen“ zugute kam. Unvergessen ist ihr Buch «Das Leben der Mächtigen – Reisen zu alten Bäumen», ein Buch über die Begegnung mit den ältesten Bäumen rund um die Welt, ein Buch, das bewies, dass Zora del Buono selbst den Bäumen zuhören kann.

Sie hat ihn verdient. So wie ihn alle Nominierten verdient hätten, einhellige Meinung bei allen Befragten an der diesjährigen Preisverleihung. Ein Kompliment an die Jury, die kein einziges Buch in die Shortlist setzte, das für Kopfschütteln und Unverständnis sorgte.

Ich gratuliere Zora del Buono von ganzem Herzen!

Interview

Du mäanderst, Du lauscht allen Stimmen, auch jenen, die Dich nicht zielgenau auf den Punkt bringen. Und Du stellst Dich Fragen, denen sich viele nicht stellen wollen, Fragen gegen das Schweigen. Auch dein letzter Roman „Die Marschallin“ beschäftigt sich mit Deiner Familie, Deiner Herkunft. Es gibt zwei Philosophien, sich mit seiner Vergangenheit zu beschäftigen. Die eine sagt „Blick nach vorne“, „Bloss keinen Dreck aufwühlen“, „Lass die Vergangenheit ruhen“. Die andere mahnt, dass es keinen klaren Blick nach vorne gibt, wenn das Woher vernebelt ist. Die Politik zeigt uns sehr gut, was mit vernebelten Blicken in die Vergangenheit geschieht. Steckt in Deinem Buch auch ein Stück Mahnung?

Als Mahnung ist es nicht gedacht, höchstens als Mahnung an Autofahrer, verantwortungsvoll zu sein, weil ein Moment der Unaufmerksamkeit viele Leben zerstören oder beenden kann – ein Thema, das in unserer Gesellschaft zu wenig beachtet wird. Das Auto ist eine heilige Kuh. Deswegen habe ich auch Statistiken eingebaut. Aber ja, ich denke, es ist meistens besser, sich dem Vergangenen zu stellen. Allerdings gibt es auch gute Gründe, Dinge ruhen zu lassen, zum Beispiel, wenn sie zu mächtig sind für einen, zu angsteinflössend, einen zu überwölben drohen. Dann kommt vielleicht später der Zeitpunkt, sich ihrer anzunehmen.

Mich erstaunt die Resonanz, die seit dem Erscheinen Deines Romans die Scheinwerfer lenkt. Ist es das Vaterthema? Die Vielfalt an Themen, mit denen Du Dich in Deinem Buch auseinandersetzt?

Das musst du eigentlich die LeserInnen und das Feuilleton fragen.

Ich denke nicht, dass es das Vaterthema ist, sondern eher die Vielfalt, die daraus folgende Architektur des Textes. Die Konzentration. Die Ehrlichkeit. Und die Dynamik. Es ist ja ein schnelles Buch. Ich versuche, die Leser und Leserinnen mitzunehmen auf meine Reise, lade sie gewissermassen dazu ein, mit mir die Welt zu entdecken, die äussere und die innere, das spüren sie vielleicht. Und es ist versöhnlich (in diesen so unversöhnlichen Zeiten), das haben mir Leute nach der Lektüre geschrieben, tröstlich auch. Es spricht viele Themen an: Verlust, Tod, Alleinsein, Mut, Schuld, Lebenslust, Liebe, Liebe auch zur Landschaft (und zu Hunden), aber auch Dinge wie der Umgang mit demenzkranken Angehörigen und Familie überhaupt. Das sind Themen, die uns alle betreffen, universelle Themen. Da geht es um viel mehr als um meine eigene kleine Biografie.

Literatur beschäftigt sich immer mit der Frage, dem Thema „Was wäre wenn“. Auch wenn in der Gegenwart das autofiktionale Schreiben die reine Fiktion fast zu verdrängen scheint. So wie in Filmen mit „nach einer wahren Begebenheit“ Sentimentalitäten noch gefühlsschwerer werden. Obwohl Du Dich mit Deiner Geschichte beschäftigst, vermeidest Du alles, was emotional abdriften könnte. Ist dieses „Mäandern“ ein Stilmittel gegen zu viel Emotion?

Sehr schön gesagt. Ich versachliche zu emotionale Themen, zum Beispiel mit der «Liste der eigenen Deformationen». Das wird dann nüchterner. Hätte ich diese Stelle als Fliesstext geschrieben, hätte es ins Weinerliche umschlagen können, ins Sentimentale. So betrachte ich mich von Aussen, nüchtern eben. Ich mag Nüchternheit.

Der „Töter“ Deines Vaters macht im Buch eine erstaunliche Wandlung durch. Nicht er als Person, aber Deine Wahrnehmung, Deine Sicht. War das für Dich im Schreibprozess überraschend? Geschah die Wandlung während des Schreibens oder war sie Teil Deiner Absicht?

Es war für mich die grosse Überraschung. Was ich über ihn rausgefunden habe, hat ihn mir näher gebracht. Ein zeitlebens negativ besetztes Phantom wird im Laufe der Recherche Mensch. Das war bewegend. Auch traurig. Weil ich sah, was die Schuld mit ihm angerichtet hat.

Es hat sich alles während des Schreibens entwickelt. Drum war das Schreiben auch so schön, weil es für mich selber überraschend war, immer wieder passierten neue Dinge, knüpften sich verblüffende Fäden, geschahen unglaubliche Zufälle, wahrscheinlich, weil ich ganz offen war. Das ganze Buch war ein einziges schnelles Abenteuer.

Du mischst ganz verschiedene Stilmittel. Manches liest sich wie ein Essay, anderes wie eine Reportage. Man findet Protokolle neben Erinnerungen. Du wolltest nicht in erster Linie die Geschichte Deiner Familie nachzeichnen. Schon gar nicht Verlustschmerz oder den Fall einer fahrlässigen Tötung und deren Auswirkungen beschreiben. War das geplante Absicht oder begann das Buch erst an einem gewissen Punkt Gestalt anzunehmen?

Ich bin eine sprunghafte Person. Diese Textform entspricht meinem Wesen sehr. Ich hüpfe von hier nach da, finde etwas Interessantes, gehe dem nach, kehre wieder zurück und nehme den roten Faden wieder auf, finde wieder etwas Neues, sause hin (auch im wörtlichen Sinn, gehe also raus in die Welt, schaue mir Orte an, rede mit Leuten). So ist auch der Text geworden, das hat sich ganz organisch entwickelt. Zudem liebe ich Bücher mit kurzen Absätzen. Habe ich immer geliebt, das gehört zu meiner literarischen Sozialisation. Das zweite Tagebuch von Max Frisch etwa. Fragmente einer Sprache der Liebe von Roland Barthes oder Träume von Räumen von George Perec. Ich habe sowieso mehrere Seelen in meiner Brust, ich bin Architektin, Redakteurin, Reporterin, Schriftstellerin. Jede von ihnen schaut anders, schreibt anders. Grundsätzlich hat sowieso jede Textform ihre Berechtigung und Schönheit. Und ich konnte einige davon in einem Buch vereinigen, das war herrlich.

Mit diesem Roman schaust Du in einen Spiegel. Es gibt Menschen, die brauchen den Spiegel bloss, um Pickel auszudrücken oder die Haare zu richten. Die Politik ist voller Menschen, die den Spiegel nur noch für die Frage brauchen „Wer ist die/der Schönste im Land?“. Dein Schreiben ist Selbstreflexion in Reinkultur. War da nie ein bisschen Angst, zu viel preiszugeben?

Doch, natürlich hatte (und habe) ich Angst davor, zu viel preiszugeben. Ich bin sehr nackt in dem Buch. Aber das gehört zum autofiktionalen Schreiben eben dazu. Dass man ein Risiko eingeht.

Zora del Buono, geboren 1962 in Zürich. Studium der Architektur an der ETH Zürich, fünf Jahre Bauleiterin im Nachwende-Berlin. Gründungsmitglied und Kulturredakteurin der Zeitschrift mare. Autorin von Romanen und Reisebüchern.

Zora del Buono „Die Marschallin“, Rezension auf literaturblatt.ch

Zora del Buono «Hinter den Büschen die Hauswand», Rezension auf literaturblatt.ch

Zora del Buono «Death Valley coffee shock», Gastbeitrag auf der Plattform Gegenzauber

Beitragsbild © Stefan Bohrer / Illustration © leale.ch

„Mit dem Schweizer Buchpreis SBP zeichnen der Schweizer Buchhandels- und Verlags-Verband SBVV und der Verein LiteraturBasel jährlich das beste erzählerische oder essayistische deutschsprachige Werk von Schweizer:innen oder seit mindestens zwei Jahren in der Schweiz lebenden Autori:nnen aus.

„Mit dem Schweizer Buchpreis SBP zeichnen der Schweizer Buchhandels- und Verlags-Verband SBVV und der Verein LiteraturBasel jährlich das beste erzählerische oder essayistische deutschsprachige Werk von Schweizer:innen oder seit mindestens zwei Jahren in der Schweiz lebenden Autori:nnen aus.

Béla Rothenbühler, geboren 1990 in Reussbühl, freischaffender Dramaturg, Bühnenautor, Sänger, Ghostwriter, Gitarrist, Fundraiser, Kulturkomissionsmitglied, Songwriter, Lyriker, Produzent sowie ehrenamtlicher Lektor des Deutsch-Lehrmittels einer amishen Gemeinde im Bundesstaat Indiana. Seit 2016 Teil des freien Theaterkollektivs Fetter Vetter & Oma Hommage. Zudem Gitarrist, Sänger und Songwriter der Band Mehltau und Songtexter für Hanreti.

Béla Rothenbühler, geboren 1990 in Reussbühl, freischaffender Dramaturg, Bühnenautor, Sänger, Ghostwriter, Gitarrist, Fundraiser, Kulturkomissionsmitglied, Songwriter, Lyriker, Produzent sowie ehrenamtlicher Lektor des Deutsch-Lehrmittels einer amishen Gemeinde im Bundesstaat Indiana. Seit 2016 Teil des freien Theaterkollektivs Fetter Vetter & Oma Hommage. Zudem Gitarrist, Sänger und Songwriter der Band Mehltau und Songtexter für Hanreti.